Художественно-стилевая преемственность рекреационной архитектуры города Ялта начала и середины XX века

Автор: Шинтяпина Е.С.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются объекты исторического наследия рекреационной архитектуры города Ялта, главный корпус санатория НИИ имени И.М. Сеченова и главный корпус санатория «Россия», возведённые выдающимися отечественными архитекторами в начале и середине ХХ века. Автором анализируются аспекты художественно-стилевой преемственности архитектуры главных корпусов санаторных комплексов, сравниваются конструктивные и архитектурно-композиционные решения, элементы фасадного декора.

Архитектура, художественно-стилевая преемственность, монументально-декоративное убранство, город Ялта, санаторные комплексы, архитекторы, интерпретации, декор, композиция

Короткий адрес: https://sciup.org/170209179

IDR: 170209179 | УДК: 069 | DOI: 10.34685/HI.2025.48.1.010

Текст научной статьи Художественно-стилевая преемственность рекреационной архитектуры города Ялта начала и середины XX века

История возведения санаторных комплексов на территории Большой Ялты получила своё формирование во второй половине XIX века, в период, когда прибрежные ландшафтные территории были включены в зону курортного отдыха и лечения представителей русской аристократии. Популяризация Южного берега Крыма, и в част- ности ялтинского побережья, как санаторно-курортного пространства, произошла благодаря открытию выдающимися отечественными врачами-климатологами ‒ С.П. Боткиным, В.Н. Дмитриевым, И.М. Сеченовым, Ф.Т. Штангеевым, С.Я. Елпатьевским, Г.А. Захарьиным, А.А. Остроумовым уникальных лечебных свойств горнолес- ных и прибрежных климатических зон. Обилие произрастающих в данном регионе эндемичных растений, отличающихся фитонцидными свойствами, также послужило толчком к развитию лечебно-рекреационного направления. Во второй половине XIX века на прибрежных территориях Большой Ялты начинают активно закладываться сады, виноградники, парки, а также усадебные и дворцовые комплексы, такие как Ливадийский дворец, Массандровский дворец, Юсуповский дворец и др. В начале XX века в ялтинском уезде, созданном в 1837 году по указу Императора Николая I и расположенном в южной прибрежной части полуострова Крым, начинают появляться и специализированные рекреационные объекты — санаторные комплексы, предназначенные для лечения туберкулезных больных1.

Первыми здравницами, располагающими широкими возможностями климатолечения на территории Большой Ялты, были «Санатория для детей имени А.А. Боброва» (1902 год постройки, архитекторы Н.П. Краснов, Л.П. Шаповалов), «Яузлар» (1903 год постройки, архитектор О.Э. Вегенер), «Ялтинская санатория для офицеров и классных чинов военного ведомства» (1913 год постройки, архитектор Ю.Ф. Стравинский), «Санаторий морского ведомства имени государыни Императрицы Александры Фёдоровны» (1913 год постройки, архитекторы Н.И. Малеин, Н.П. Краснов), «Мисхор-ская санатория им. А. В. Кривошеина» (1914 год постройки, архитектор П.П. Щёкотов), «Ялтинский санаторий для недостаточных чахоточных больных в память Императора Александра III» (1914 год постройки, архитекторы О.Э. Вегенер, В.Н. Максимов, Ю.Ф. Стравинский) и др.2.

Ансамбли вышеперечисленных санаторных комплексов по своему архитектурному решению были тесно связаны с уже разработанными стилевыми концепциями усадебных и дворцовых имений, возводившихся на Южном берегу Крыма в конце XIX — начале XX века. Основными стилевыми направлениями являлись интерпретации античных традиций, итальянского Ренессанса. Это объяснялось ландшафтной и климатической схожестью побережья Большой Ялты с южными европейскими курортами, популярными у русской аристократии.

Воплощение авторских интерпретаций вышеперечисленных стилевых направлений в рекреационной архитектуре начала XX века получило свою непосредственную реализацию в архитектурном решении большинства первых ялтинских санаториев, в частности, в здании главного корпуса «Ялтинской санатории для офицеров и классных чинов военного ведомства» (сейчас — корпус имени Н.И. Пирогова Крымского НИИ имени И.М. Сеченова). Рассматриваемый корпус санатория был спроектирован архитектором Ю.Ф. Стравинским3. Переезд известного петербургского архитектора, художника, историка архитектуры был обусловлен необходимостью лечения от туберкулеза. С 1913 по 1922 годы Ю.Ф. Стравинский выполнял обязанности главного архитектора Ялты, спроектировав несколько жилых домов, виноделен, электростанцию и один из первых в Ялте санаториев.

Корпус санатория представляет собой четырёхэтажное здание, возведённое из серого гасприн-ского известняка. По своей конструкции корпус спроектирован в виде трёхчастной композиции с центральной, прямоугольной частью, соединённой с двумя крыльями, дополняющими основной объём. Три этажа центрального объёма решены авторской интерпретацией древнеримской ордерной суперпозиции. Первый этаж решён пилонами тосканского ордера, во втором этаже располагаются капители тосканского ордера, третий этаж представляет ионический ордер. Этажи левого и правого крыла объединены большим ордером. Первый этаж исследуемого корпуса рустован и остеклён. Два последующих этажа, предстающих обзору зрителя со стороны южного фасада, пронизаны открытыми галереями, разделёнными на балконы. В пространстве третьего этажа, по всему периметру здания, проходит лента архитектурного карниза, украшенного модульонами. Четвёртый этаж центральной части завершается полуциркульным окном. Во второй половине XX века четвёртый этаж в правом и левом крыле был надстроен, а также остеклён, вследствие чего была сформирована мансардная часть (Илл. 1).

Илл. 1. Главный корпус «Ялтинская санатория для офицеров и классных чинов военного ведомства» (корпус имени Н.И. Пирогова Крымского).

Илл. 2. Главный корпус санатория имени Н.И. Пирогова Крымского НИИ имени И.М. Сеченова.

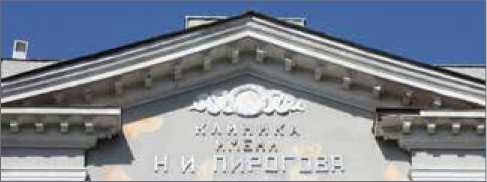

В 1913 году в поле центрального фронтона была помещена надпись, раскрывающая информацию о том, что санаторий для чинов Военного ведомства возведён в память 300-летия царствования дома Романовых4. После революционных событий данная надпись была ликвидирована. Центральный ризалит венчается полуфронтоном, сформированным разрывом горизонтального карниза, позволившим расположить сложную барельефную композицию, состоящую из расположенного в центре венка из дубовых листьев, выполненного в форме замкнутого кольца, обрамлённого извивающимися лентами, и шрифтовой надписью «клиника им. Н.И. Пирогова» под барельефом (Илл. 2, 4).

Два боковых ризалита, расположенные в левом и правом крыле, во втором и третьем этаже решены галереями. Полуциркульные окна обоих боковых ризалитов в пространстве четвёртого этажа украшены витражами (Илл. 3).

Четвёртый этаж обоих ризалитов увенчан скругленным фронтоном, поле которого украшено барельефными композициями, на которых изображён жезл или копьеобразный шест, венчающийся с обеих сторон сосновой шишкой и увитый венками из дубовых листьев, представляющих собой замкнутые кольца. Включение заимствованных в античной символике дубовых листьев, как и других знаковых символов, в барельефные и пластические композиции фасадного

Илл. 2. Главный корпус санатория имени Н.И. Пирогова Крымского НИИ имени И.М. Сеченова.

Илл. 3 Правый боковой ризалит главного корпуса санатория имени Н.И. Пирогова Крымского НИИ им. И.М. Сеченова, фото автора, 2022 г.

декора, было ознаменовано повсеместной востребованностью античных канонов в архитектуре и декоре.

В середине ХХ столетия Южный берег Крыма вновь становится местом активного возведения санаторных комплексов. Зодчие советского периода, следуя сложившемуся архитектурному облику города, соединяли новаторские художественно-стилевые разработки с переосмыслением античного и ренессансного опыта, сумев сформировать авторские аутентичные решения в архитектуре и декоре. Данные разработки получили своё внедрение в проектах корпусов санаторных комплексов «Горное солнце» (1948 г. архитекторы М.П. Павлов, Г.Х. Парак), «Энергетик» (1950 г. архитекторы П.И. Бронников, К.К. Лопяло, С.Г. Деминский), «Горный» (1953 г. архитекторы И.В. Жолтовский, П.И. Скокан), «Запорожье» (1955 г., архитектор П.А. Стариков), «Родина» (до 2014 г. «Украина», 1955 г. архитектор Б.В. Ефимович), «Россия» (1957 г. архитектор И.Г. Кузьмин, А.Я. Лангман), «Нижняя Ореанда» (1958 г. архитектор М.Я. Гинзбург) и др. В решении барельефных композиций, в монументально-декоративном убранстве вышеперечисленных объектов, зодчими были воплощены интерпретации античных и ренессансных концепций. Взяв за основу синтез исторических и советских образов, наполненных символическим прочтением эпохи, архитекторы представляли в экстерьерах зданий темы величия, победы, плодородия5.

На территориях, граничащих с уже сложившимися в начале века санаторными комплексами, на рубеже 1940–1950-х годов, было начато возведение новых рекреационных объектов. В 1946 году на территории бывшей Чукурларской климатической станции, началось проектирование и возведение санаторного комплекса «Россия» ( с 2014 по 2022 гг. «Руссия»). Главный корпус санатория был введён в эксплуатацию в 1957 году (Илл.5).

Авторами проекта данного комплекса стали московские архитекторы Кузьмин Иван Григорьевич и Лангман Аркадий Яковлевич, работаю-

Илл. 5. Главный корпус санатория «Россия», архивное фото, 1960 г.

щие в области разработки проектов зданий жилого и общественного назначения6.

Главный корпус сооружён в стиле римского имперского ампира. Возведённый из белого ин-керманского известняка, корпус является формообразующим акцентом внутри сложившегося природного ландшафта парка «Чукурлар». Объёмно-пространственная композиция первого корпуса образована центральной частью, в пространстве южного фасада решённой четырёх-пилонным портиком, двумя симметрично выходящими вперёд ризалитами, а также левым и правым флангами. Ризалиты, примыкающие к центральному объёму южного фасада первого корпуса, увенчаны симметрично расположенными открытыми прямоугольными колоннадами гипетрального типа, капители колонн которых представлены ионическим ордером (Илл. 6).

Северный фасад решён центральной частью, и примыкающими к ней двумя симметрично выступающими вперёд прямоугольными

Илл. 6. Главный корпус санатория «Россия», фото автора, 2022 г.

объёмами крыльев, образующими пространство двора-курдонера. Восточный и западный фасады решены полуциркульными ротондами высотой в два этажа.

Композиция главного входа образована четырьмя квадратными в плане пилонами и четырьмя пилястрами, формирующими большой ордер, объединяющий два этажа. В пространстве венчающей части капителей пилонов находится раппортный орнамент, состоящий из каменных врезок, опоясывающих по периметру венчающую часть пилона, а также формы дубового венка, находящегося в центре композиций данного орнамента. Четырёхпилонный портик завершён неполным, облегчённым антаблементом, треугольным полуфронтоном, разрыв горизонтального карниза которого формирует единую плоскость тимпана и антаблемента, внутри которой располагается барельефно-пластическая композиция «Рог изобилия», демонстрирующая богатство плодородия Большой Ялты. Сюжетно-тематическая основа барельефно-пластической композиции «Рог изобилия» сформирована на основе интерпретации элементов герба СССР. Композиция состоит из двух симметрично расположенных рогов изобилия, увитых лентой и листьями аканта. Центральной частью композиции барельефа выступает восходящее солнце, в лучах которого располагается государственная эмблема Советского Союза, серп и молот. Рога изобилия наполнены фруктовыми и ягодными культурами, символизирующими богатство плодородия Южного берега Крыма (инжиром, грушей, виноградом, дыней, сливой, айвой, яблоком). В уменьшенном размере барельефно-пластическая композиция «Рог изобилия» также представлена в прямоугольных формах филёнок, симметрично расположенных в пространстве входной группы. Треугольный фронтон увенчан скульптурной композицией акротерия, основной формой которого является морская жемчужная раковина, выполненная на основе греческой пальметты, пятиконечная звезда, предстающая жемчужиной, листья аканта, а также симметрично расположенные волюты. Композиция морской раковины, листьев аканта и волют символизирует образ морского побережья Большой Ялты (Илл. 7).

Инкерманский известняк, как основной строительный и облицовочный материал сооружения, гармонирует с опалесцирующим мрамором, использованным в отделке фасадов.

Илл.7. Скульптурная композиция с еверного фасада главного корпуса санатория «Россия», фото автора, 2022 г.

Подводя итог проведённого анализа, можно свидетельствовать о том, что рассматриваемые сооружения — корпус имени Н.И. Пирогова Крымского НИИ им. И.М. Сеченова и корпус санатория «Россия», близки по своему конструктивному и стилевому решению. Оба корпуса являются примерами внедрения интерпретации античных концепций, в частности, древнеримских разработок в области архитектуры и фасадного декора. Южные фасады обоих корпусов выходят на береговую линию города Ялта открытыми галереями. Зодчими используются пилоны, большой ордер, интерпретации ордерной суперпозиции, применение аркад на колоннах, а также полуфронтонов, сформированных разрывом горизонтального карниза, создающим поле для размещения сложных барельефных композиций, демонстрирующих богатство и плодородие Южного берега Крыма. Выявление использования схожих стилевых и композиционных форм позволяет свидетельствовать о преемственности в рекреационной архитектуре Большой Ялты, объединившей авторские концепции зодчих начала и середины XX века.