ICP-MS исследование образцов формовочных масс лепной керамики средневековых памятников Карелии

Автор: Сумманен Ирина Михайловна, Светов Сергей Анатольевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Исторические науки и археология

Статья в выпуске: 1 (162), 2017 года.

Бесплатный доступ

Большинство средневековых памятников Карелии приурочены к трем крупным природно-географическим зонам, являющимся также историко-культурными ареалами, в материальной культуре населения которых выявлены существенные различия. Среди рассматриваемых регионов: Северо-Западное и Юго-Восточное Приладожье, юго-восточная Карелия (бассейн Онежского озера и юго-западное Прибеломорье). Задачей настоящего исследования было изучение геохимических характеристик формовочных масс лепной керамики X-XII веков, обнаруженной на поселениях и в курганах, с целью выявления сходств и отличий в технологии керамического производства. Для ICP-MS (масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой) анализа отобраны образцы теста сосудов ведущих морфотипов и редких форм дотиверского селища, поселений юго-восточной Карелии и курганов Юго-Восточного Приладожья. В выборку также включены пробы ожелезненных глин из различных районов Республики Карелия и Приозерского района Ленинградской области.

Средневековье, лепная керамика, масс-спектрометрия, северо-западное приладожье, юго-восточное приладожье, юго-восточная карелия

Короткий адрес: https://sciup.org/14751140

IDR: 14751140 | УДК: 903.023/024:550.84(470.22/23)610/129

Текст научной статьи ICP-MS исследование образцов формовочных масс лепной керамики средневековых памятников Карелии

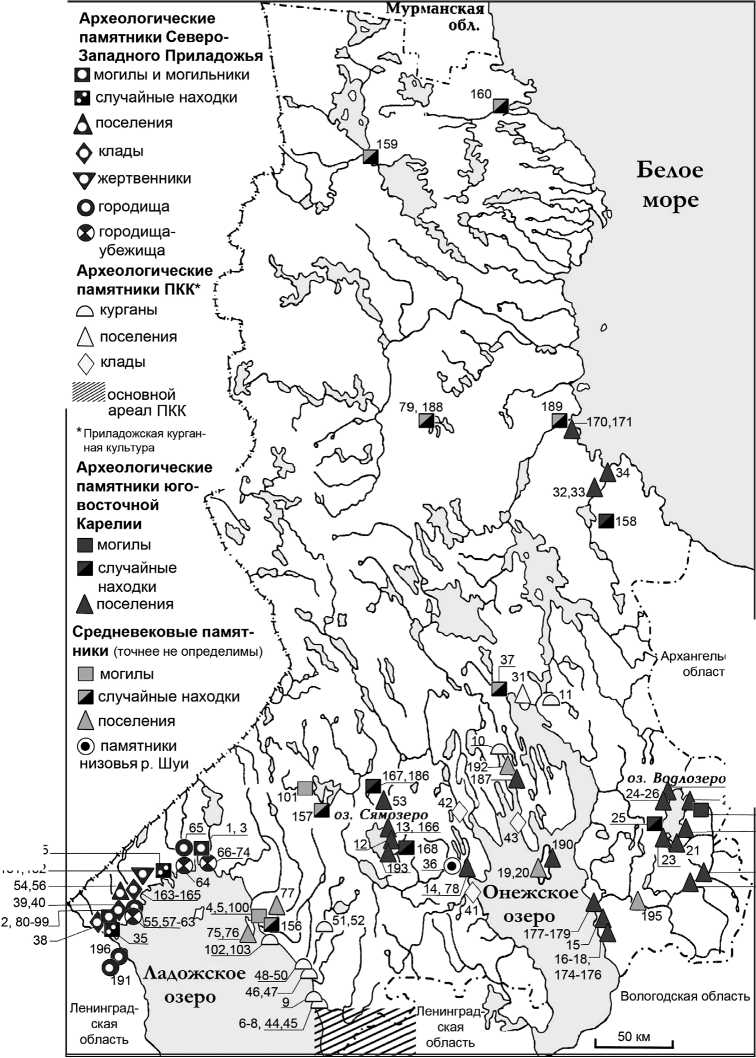

На территории Карелии эпоха Средневековья представлена археологическими памятниками (рис. 1), большинство которых принадлежит трем крупным историко-культурным типам [2: 35–52]. Наиболее ранний период истории коренного населения Карелии отражают материалы погребений Юго-Восточного Приладожья, поселений Северо-Западного Приладожья, бассейна Онежского озера и юго-западного Прибеломорья.

Этнокультурные ареалы Средневековья сложились задолго до существования официальных административных границ современной республики. На Карельском перешейке и в Северо-Западном Приладожье памятники второй половины I тысячелетия н. э. – начала XV века оставлены народом, который в письменных источниках упоминается под этнонимом корела [3: 27, 213], [12]. В Юго-Восточном Приладожье проживали носители курганной культуры, ареал которой в X–XIII веках занимал восточную часть Ленинградской области и южную часть Карелии с бассейнами рек Сяси, Тихвинки, Во-ронежки, Паши, Капши, Ояти, Свири, Олонки, Тулоксы, Видлицы, а также северное побережье Онежского озера (Кокорино, Чёлмужи). Юго-восточная Карелия (бассейн Онежского озера и югозападное побережье Белого моря) была освоена населением с охотничье-рыболовецким укладом хозяйства, о жизни которого свидетельствуют небогатые археологическим материалом селища

и местонахождения X–XI веков, хотя некоторые из них можно датировать XII–XIII (редко XIV) веками [1: 206, 212], [2: 47].

Раскопки вышеуказанных памятников дали лепную керамику, приблизительная датировка которой укладывается в хронологические рамки X–XII веков [7: 303], [10: 47–48], [11: 18–19]. К настоящему времени коллекции систематизированы, что позволило осуществить сравнительный анализ керамических наборов. Исследована технология производства посуды, однако не все материалы подвергались комплексному изучению с привлечением традиционных археологических и новейших естественно-научных аналитических методик, поэтому перспективным направлением дальнейшей работы стало проведение геохимических исследований.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) применен для изучения составов формовочных масс лепной керамики и глинистого сырья с целью идентификации местной и привозной продукции различных гончарных производств эпохи Средневековья на территории Карелии и сопредельных областей. Поэтому основные задачи исследования состояли в следующем:

-

1. Определение сходств и отличий геохимических составов формовочных масс лепной керамики различных групп памятников;

-

2. Проведение сравнительного анализа химических составов теста лепной керамики курганов Юго-Восточного Приладожья и селищ юговосточной Карелии, что важно для определения культурной принадлежности последних1;

-

3. Изучение химического состава теста сосудов редких форм, которые, по данным сравнительнотипологического анализа, отнесены к привозным.

Решение этих проблем, в свою очередь, связано с выявлением контактов между населением различных районов Карелии и приграничных территорий, которые можно проследить по перемещению привозных изделий и определению их производственного адреса, что способствует установлению путей заимствования не только готовой продукции, но и непосредственно технологий гончарства.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Чтобы предметно представить объект настоящего исследования, необходимо дать краткую характеристику лепной керамики Северо-Западного, Юго-Восточного Приладожья и юговосточной Карелии. Объем коллекций не равнозначен: из раскопок селища, существовавшего до Тиверского городка (№ 191 на рис. 1) в Северо-Западном Приладожье, происходит 12 сосудов. В курганах Юго-Восточного Приладожья А. М. Спиридоновым учтены 65 (целые и графически восстановленные) лепных сосудов [7: 303]. В юго-восточной Карелии основная масса лепной посуды выявлена на поселениях восточного побережья Онежского озера (бассейн оз. Водлозера, где находятся 27 из 38 известных памятников, на которых обнаружено почти 90 % реконструированных изделий), восстановлено 105 сосудов.

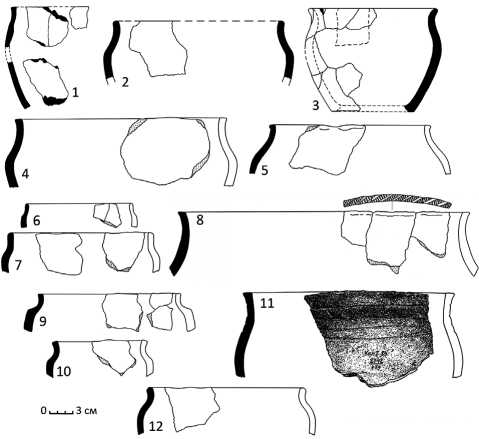

Малочисленный материал дотиверского селища разделен на три группы (рис. 2: 1–3). К группе 1 отнесены четыре неорнаментированных горшка со сглаженным плечиком (располагалось в 5,5–6,2 см ниже края венчика) и туловом, предположительно достигающим максимального расширения в верхней трети сосуда (рис. 2: 1). Группа 2 включает четыре сосуда с туловом усеченно-конической формы, ребристым плечиком, расположенным в 3–4 см от края венчика, наклоненного к внутренней стороне сосуда (рис. 2: 2). В группу 3 вошли два невысоких горшка с S-видным профилем разной степени выраженности (рис. 2: 3). Два других изделия представлены мелкими обломками емкостей, вероятно, миски и сосуда для жидкости, имеющего носик-слив. Малое количество и фрагментарность находок затрудняет их надежную хронологическую атрибуцию, поэтому, судя по широким аналогиям, известным в лепной керамике сопредельных регионов, предполагается, что посуда групп 1 и 2 бытовала в X–XI веках, когда схожая керамика употреблялась в Юго-Восточном Прила-дожье и на Крутике (Вологодская область). Сосуды группы 3, вероятно, существовали в это же время, однако верхнюю дату, возможно, следует омолодить до начала XII века.

В курганной керамике А. М. Спиридонов [7: 304–306] выделил четыре типа лепных сосудов: I – 22 горшка крупных или средних размеров с расположенными в верхней четверти высоты плечиками, толстыми стенками (0,7–1 см); II – 14 небольших приземистых сосудов с раздутым туловом и выступающими плечиками, расположенными в верхней трети высоты; III – пять сосудов баночной формы с прямым венчиком и коротким крутым плечиком; IV – 10 горшков двух видов (А, Б) с ребристыми очертаниями плечиков. А. М. Спиридоновым выявлены 14 привозных или изготовленных в Приладожье по привозным образцам изделий [8: 26]: пробы теста отдельных сосудов2 [8: 26] (см. рис. 2: 3, 8) взяты для ICP-MS исследования.

Лепные горшки охотничье-рыболовецких селищ юго-восточной Карелии разделены на четыре типа3 (рис. 2: 4–7, 9, 10). К типу I отнесены 36 сосудов диаметром 24–28 см с ребристым плечиком, максимальным расширением тулова в верхней трети и усеченно-конической нижней частью (рис. 2: 4). Высокий (3–5 см) венчик зачастую изогнут, имеет прямо срезанный край с утолщением или карнизообразным выступом. Тип II – 36 сосудов (преобладает диаметр 24 см) плавной профилировки с раздутым туловом, вертикальным или слегка отогнутым к внешней стороне венчиком (рис. 2: 5). По морфологии выделяются варианты: А – семь сосудов с короткой шейкой и закругленным краем венчика; Б – 29 горшков с удлиненной по сравнению с изделиями варианта А шейкой и прямо срезанным венчиком, имеющим небольшой карнизообразный выступ. Тип III насчитывает 12 сосудов слабой профилировки диаметром 16–22 см, с туловом, вероятно, баночной (цилиндрической) формы с незначительно выступающим плечиком, иногда оформленным в виде небольшого уступа (рис. 2: 6, 7). Венчик прямой со срезанным или скругленным краем. Тип IV объединяет 13 горшков, несколько меньших по сравнению с остальной керамикой размеров (диаметр 16–18 см) и более развитой профилировкой: плечико сосудов четко обозначено уступом (рис. 2: 9, 10). Венчик расположен вертикально или слегка отогнут наружу, шейка короткая и изогнутая. Кроме того, в коллекции средневековых памятников юго-восточной Карелии есть сосуды редких форм, морфологические и технологические особенности которых не позволили включить их в типологию. Среди таких форм – неорнамен-тированный горшок (Мр-114; рис. 2: 12) близкой к S-видной форме, характерной для керамики селища Васильево 2 [9: 129, 130] в Южном За-онежье (№ 20 на рис. 1). Своеобразной орнаментацией и профилировкой интересны два сосуда с поселений бассейна оз. Водлозеро: массивный горшок (Б-123; рис. 2: 8) из Бостилово II (№ 173 на рис. 1) диаметром 32 см, украшенный отпечатками гребенчатого штампа по венчику, и горшок (К-122; рис. 2: 11) с поселения Келка I (№ 27 на рис. 1) диаметром 28 см с высоким 3–4 см немного выгнутым, утолщенным к краю венчиком и округлым плечиком, орнаментированный отпечатком линейной веревочки в четыре ряда по венчику и шейке изделия4.

104-155

161,162

183, 184

■180, 181

Ц 27, 169 28-ЗС, 182,185

' 172

22, 173

Рис. 1. Археологические памятники эпохи Средневековья на территории Карелии. Могилы и могильники: 1 – Нукутталахти; 2 – Куркиёки-Лопотти; 3 – Хелюля; 4 – Мийнала; 5 – Мантсинсаари (Peltoinen-Hautausmaa). Курганы: 6 – Горка (Ильинская Горка); 7 – Гиттойла; 8 – Капшойла; 9 – Пирдойла; 10 – Кокорино; 11 – Чёлмужи. Поселения: 12 – Лахта II; 13 – Кудома XI; 14 – Суна VI; 15 – Бесов Нос VI; 16 – Муромское III; 17 – Муромское VI; 18 – Муромское VII; 19 – Керкостров 2, 4, Сенная Губа; 20 – Васильево 2, Волкостров; 21 – Сомбома I; 22 – Малая Пога I; 23 – Пога I; 24 – Охтома I. Местонахождение: 25 – Охтома II. Поселения: 26 – Охтома III; 27 – Келка I; 28 – Илекса III; 29 – Илекса IV; 30 – Илекса V; 31 – Чёлмужи; 32 – Ерпин Пудас I; 33 – Ерпин Пудас II; 34 – Горелый Мост VI. Случайная находка: 35 – Куркиёки. Поселения, могильники, местонахождения: 36 – Памятники низовья р. Шуи. Случайная находка: 37 – Повенец. Монеты и клады монет: 38 – Килпола; 39 – Кууппала; 40 – о. Хауккасаари; 41 – Петрозаводск; 42 – Сандал; 43 – Падмозеро. Курганы: 44 – Гомала; 45 – Теркула; 46 – Рабола; 47 – Мергойла; 48 – Исаково; 49 – Симоннаволок; 50 – Видлица; 51 – Большие Горы (Верхний Конец); 52 – Большие Горы (Нижний Конец). Поселение: 53 – Чёранга III. Поселения, городища, городища-убежища: 54 – Копсала; 55 – Лопотти-Линнамяки; 56 – Кууппала (хозяйственный комплекс); 57 – Хямеенлахти - Линнавуори; 58 – Соскуа-Линнамяки; 59 – Ранталиннамяки; 60 – Корписаари-Линнамяки; 61 – Яамяки; 62 – Терву-Линнасаари; 63 – Суур-Микли-Линнамяки; 64 – Рауталахти-Линнавуори; 65 – Паасо; 66 – Токкарлахти-Линнасаари; 67 – Хийретсаари; 68 – Лиеритсаари; 69 – Тулолансаари-Каннас-Анттиланиемен линна; 70 – Хулконвуорен линна; 71 – Мякисало-Линнавуори; 72 – Мякисало; 73 – Мякисало-Лапинсаари; 74 – Ляскеля-Линнавуори; 75 – Мантсинсаари I; 76 – Мантсинсаари II; 77 – Укса; 78 – Пичево, Пичево III. Случайная находка: 79 – Бохта II. Могилы и могильники: 80 – Килпола (Hannukainen E.);

81 - Килпола (Hannukainen P.); 82 - Килпола (Kisamaki-Borissov); 83 - Килпола (Tymalanmaki-Levoska); 84 - Килпола (Хаапалахти); 85 - Килпола (Хаапалахти-Hassitarha-Tattari L.); 86 - Ханнола (Липола); 87 - Нехвола (Pihlajamaki-Pihlajapelto-Puputinpelto); 88 -Мустола (Петкола) (Rokko Ruskianrintan pelto); 89 - Мустола (Arkmari) (Лахденпохский район); 90 - Тенхола (Sassynakummut Kokko & Tutti); 91 - Кавосалми (Matomaki-Kalmistokumpu-Ijas); 92 - Кюлялахти (Калмистомяки); 93 - Кууппала (Kalmistomaki-Rakkolainen); 94 - Рахола; 95 - Кауппакюля (Lopotti-Sakkimaki); 96 - Сорола (Haakana); 97 - Мийнала (Torni); 98 - Тулолансаари (Rasila-Kalmakenkku); 99 - Риеккала; 100 - Мантсинсаари; 101 - Суоярви (Hyrsyla). Курганы: 102 - Видлица. Курган 4; 103 -Видлица. Случайные находки: 104 – Килпола (Ruskeakivi-Eerikäinen); 105 – Килпола (Pöysti); 106 – Килпола (Pöystinmäki-Pöysti); 107 – Килпола (Kauppilanmäki); 108 – Килпола (Pöysti R.); 109 – Килпола (Eerikäinen); 110 – Килпола (Hannukainen J.); 111 – Тоунаа (Juoponkumpu-Vihavainen); 112 – Килпола Хаапалахти (Lavakumpu-Tattari K.); 113 – Килпола (Хаапалахти-Tutti); 114 – Килполансаари (?); 115 – Леппяниеми (Huiskonniemi-Tattari S.); 116 – Huiskonniemi-Kokko; 117 – Мустола (Pakarinen); 118 – Ункола (Huuhka); 119 – Коккола (Rekko); 120 – Вейяла (Salo-Kiuru Kiuru); 121 – Вейяла; 122 – Кюлялахти (Калмистомяки-Уккола; у Т. Швиндта – Ункола); 123 – Кюлялахти (Pekonlahti); 124 – Мустола; (Kellokosken hovi); 125 – Кууппала (Vas(ik)kasaari); 126 – Хямеенлахти (Anttilanmäki); 127 – Хямеенлахти (Aromäki-Tortola); 128 – Риеккала; 129 – Риеккала (Kuoppamäki-Torikka); 130 – Корписаари; 131 – Левонпелто (Pajamäki-Rastas); 132 – Хямеенлахти; 133 – Кауппакюля (Lopotti-Koimäki); 134 – Кауппакюля (Lopotti-Näreniemi); 135 – Кауппакюля (Lopotti-Andersinmäki); 136 – Соскуа; 137 – Соскуа («Malamiin» pelto); 138 – Отсанлахти (Merta/Kauppinen); 139 – Rummunsuo (Eklund); 140 - Терву; 141 - Терву (Poskiparta/Kuronen); 142 - Куркиёки (точное местонахождение неизвестно); 143 - Микли (Kansakoulu); 144 – Микли (Jerkku); 144 – Микли (Veijalainen); 146 – Метсямикли (Parkalampi Pekkinen); 147 – Тулолансаари (Putsinlahti-Jaatinen); 148 – Тулолансаари (Putsinlahti-Kirkkoveräjä); 149 – Хюмпёля (Hympölä); 150 – Лийкола (Pakkanen); 151–154 – Сортавала; 155 – Кюмёля (Kymölä); 156 – Мийнала (Pebru Plaketti); 157 – Суоярви; 158 – Сумозеро I; 159 – Софпорог; 160 – Чупа. «Жертвенники»: 161 – Лапинлахти; 162 – Сорола. Клады: 163 – Килпола (Piimälänmäki); 164 – Кууппала (Villapekko-Nokelainen); 165 – Рантуе (Rantue). Поселения: 166 – Кудома X; 167 – Чёранга I; 168 – Малая Суна IX; 169 – Келка III; 170 – Горелый Мост V; 171 – Горелый Мост VIII. Погребение: 172 – Шеттима I. Поселения: 173 – Бостилово II; 174 – Муромское IV; 175 – Муромское VIII; 176 – Муромское IX; 177 – Усть-Водла I; 178 – Усть-Водла II; 179 – Усть-Водла V; 180 – Росляково; 181 – Колово; 182 – Водла V; 183 – Водла XII; 184 – Водла XXVII; 185 – Сухая Водла. Случайная находка: 186 – Чёранга VIа. Поселение: 187 – Куткостров. Случайные находки: 188 - Тунгуда III; 189 - Золотец X. Поселения, городища: 190 - Наволок; 191 - Тиверск; 192 - Мелой Губа; 193 – Нижнее Падозеро VI; 194 – Шапнаволок; 195 – Подпорожье IV; 196 – Корела (г. Приозерск)

Рис. 2. Лепная керамика средневековых памятников

Карелии: 1–3 – сосуды из догородищенских слоев Тиверска: 1 – группа 1; 2 – группа 2; 3 – группа 3; 4–12 – керамика селищ юго-восточной Карелии: 4 – тип I; 5 – тип II;

6, 7 – тип III; 8, 11, 12 – редкие формы изделий; 9, 10 – тип IV

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Технология масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой стала доступна в последней четверти XX века [15]. Первоначально ICP-MS анализ использовался в естественнонаучных исследованиях с целью идентификации различных объектов путем измерения масс и относительных содержаний ионизированных частиц в данных веществах. Впоследствии метод стал активно использоваться для решения археологических задач, в том числе связанных с изучением керамического производства [13], [14], [16], [17]. В отечественной науке методика

масс-спектрометрического исследования впервые апробирована на гончарной керамике городищ Северо-Западного Приладожья [4], [5].

Аналитические исследования выполнялись на квадрупольном масс-спектрометре X-SERIES 2 (Thermo scientific) в аккредитованном «Испытательном центре анализа вещества» в Институте геологии Карельского научного центра РАН по стандартной методике [6: 56–60]. В образцах формовочных масс лепных и единичных гончарных сосудов, а также пробах ожелез-ненных глин определено содержание (в г/т или ppm) редких и редкоземельных элементов (Li, Be, P, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Тm, Yb, Lu, Hf, Ta, Tl, Pb, Bi, Th, U).

Серия включила 46 образцов (подробнее см. таблицу) формовочных масс средневековых лепных сосудов дотиверского поселения в СевероЗападном Приладожье (№ 105–108), охотничье-рыболовецких селищ юго-восточной Карелии (№ 109–128), поселения Мантсинсаари в северо-восточном Приладожье (№ 128), курганных групп северного побережья Онежского озера – Чёлмужи (№ 129, 130) и Кокорино (№ 132, 133), селища (№ 131) и курганов Юго-Восточного Приладожья (№ 135–140), а также образцы теста гончарных изделий из приладожских местонахождения (№ 134) и погребений (№ 141–144). Забор проб глинистого сырья (№ 145–150) проведен с территории различных районов Республики Карелии (Олонецкий, Прионежский, Кондопожский, Суоярвский, Лоухский) и Ленинградской области (Приозерский). Более того, для сравнительного анализа использованы данные химического состава глин, полученные нами ранее в 2013 (№ 49–52) и 2014 (№ 70–73, 104) годах при исследовании гончарной керамики.

Список образцов для ICP-MS исследования

|

№ |

Шифр объекта |

Объект исследования |

Место забора образца (для глин) / памятник (для сосудов) |

Описание (вид сырья, тип керамики) ОГ – ожелезн. глина |

|

Образцы первой серии ICP-MS исследований (2013 год) |

||||

|

49 |

Т-49 |

Фрагмент глиняной обмазки |

городище Тиверск (Приозерский район, Ленобласть) |

Глиняная обмазка (ОГ) из раскопок Тиверска |

|

50 |

Лх-50 |

Глина |

п. Куркиёки, берег р. Рахоланйоки (Лахденпохский район, РК) |

Глина (ОГ) |

|

51 |

Ол-51 |

-//- |

г. Олонец |

Местная глина (ОГ), используемая в современном гончарстве |

|

52 |

Л-52 |

-//- |

возвышенность Лопотти |

Глина (ОГ) |

|

Образцы второй серии ICP-MS исследований (2014 год) |

||||

|

70 |

П-70 |

Фрагмент глиняной обмазки |

Паасо (городище) |

Глиняная обмазка (ОГ) из раскопок Паасо |

|

71 |

Р-71 |

Глина |

п. Реускула (Сортавальский район, РК) |

Местная глина (ОГ), используемая в современном гончарстве |

|

72 |

Хл-72 |

Глина |

п. Хелюля (Сортавальский район, РК) |

Местная глина (ОГ) |

|

73 |

Хл-73 |

Глина |

п. Хелюля, берег р. Тохмайоки |

Глина (ОГ) |

|

104 |

М-104 |

Глина |

п. Матросы (Пряжинский район, РК) |

Глина (ОГ) |

|

Образцы третьей серии ICP-MS исследований (2016 год) |

||||

|

105 |

Т-105 |

Фрагмент лепного сосуда |

Тиверск (догородищенский слой) |

ОГ, группа 3 |

|

106 |

Т-106 |

-//- |

-//- |

ОГ, группа 2 |

|

107 |

Т-107 |

-//- |

-//- |

ОГ, группа 2 |

|

108 |

Т-108 |

-//- |

-//- |

ОГ, группа 3 |

|

109 |

Мр-109 |

-//- |

Муромское VII |

ОГ, тип I |

|

110 |

Мр-110 |

-//- |

-//- |

ОГ, тип I |

|

111 |

Мр-111 |

-//- |

-//- |

ОГ, тип II |

|

112 |

Мр-112 |

-//- |

-//- |

ОГ, тип III |

|

113 |

Мр-113 |

Фрагмент стенки лепного сосуда |

-//- |

ОГ |

|

114 |

Мр-114 |

Фрагмент лепного сосуда |

-//- |

ОГ |

|

115 |

БН-115 |

-//- |

Бесов Нос VI |

ОГ, тип I |

|

116 |

У-116 |

-//- |

Усть-Водла I |

ОГ, тип II-Б |

|

117 |

Ох-117 |

-//- |

Охтома I |

ОГ, тип I |

|

118 |

Ох-118 |

-//- |

-//- |

ОГ, тип I |

|

119 |

Ох-119 |

-//- |

-//- |

ОГ, тип II-Б |

|

120 |

Ох-120 |

-//- |

-//- |

ОГ, тип II-Б |

|

121 |

К-121 |

-//- |

Келка I |

ОГ, тип I |

|

122 |

К-122 |

-//- |

-//- |

ОГ, редкая форма |

|

123 |

Б-123 |

-//- |

Бостилово II |

ОГ, редкая форма |

|

124 |

СВ-124 |

-//- |

Сухая Водла |

ОГ, тип II-Б |

|

125 |

МП-125 |

-//- |

Малая Пога I |

ОГ, тип IV |

|

126 |

МП-126 |

-//- |

-//- |

ОГ, тип I |

|

127 |

С-127 |

Фрагмент венчика лепного сосуда |

Суна VI |

ОГ |

|

128 |

Мн-128 |

Фрагмент лепного сосуда |

Мантсинсаари |

ОГ |

|

129 |

Ч-129 |

-//- |

Чёлмужи |

ОГ |

|

130 |

Ч-130 |

-//- |

-//- |

ОГ |

|

131 |

КЗ-131 |

-//- |

Красная Заря |

ОГ |

|

132 |

Кк-132 |

-//- |

Кокорино |

ОГ |

|

№ |

Шифр объекта |

Объект исследования |

Место забора образца (для глин) / памятник (для сосудов) |

Описание (вид сырья, тип керамики) ОГ – ожелезн. глина |

Образцы третьей серии ICP-MS исследований (2016 год)

|

133 |

Кк-133 |

-//- |

-//- |

|

|

134 |

Пп-134 |

Фрагмент гончарного сосуда |

Подпорожье IV |

ОГ |

|

135 |

ЮВП1-135 |

Фрагмент лепной миски |

Шангеничи-село 1 |

ОГ, редкая форма |

|

136 |

ЮВП-136 |

Фрагмент лепного сосуда |

Нюбиничи 2 |

ОГ |

|

137 |

ЮВП-137 |

-//- |

Гайгово 4 |

ОГ, редкая форма |

|

138 |

ЮВП-138 |

-//- |

Акулова Гора |

ОГ |

|

139 |

ЮВП-139 |

-//- |

Нюбиничи |

ОГ |

|

140 |

ЮВП-140 |

-//- |

Шангеничи-лес |

ОГ |

|

141 |

ЮВП-141 |

Фрагмент гончарного сосуда |

Шангеничи-лес |

ОГ |

|

142 |

ЮВП-142 |

-//- |

Шангеничи-лес |

ОГ |

|

143 |

ЮВП-143 |

-//- |

Гайгово |

ОГ |

|

144 |

ЮВП-144 |

-//- |

Шангеничи-лес |

ОГ |

|

145 |

В-145 |

Глина |

берег р. Вуоксы, Ленобласть |

ОГ |

|

146 |

Вд-146 |

-//- |

с. Видлица (Олонецкий район, РК) |

ОГ |

|

147 |

Кч-147 |

-//- |

с. Кончезеро (Кондопожский район, РК) |

ОГ |

|

148 |

Лг-148 |

-//- |

ур. Пичево, берег оз. Логмозера (Прионежский район, РК) |

ОГ |

|

149 |

Пр-149 |

-//- |

ур. Проланваара (Суоярвский район, РК) |

ОГ |

|

150 |

Чк-150 |

-//- |

п. Чкаловский (Лоухский район, РК) |

ОГ |

Примечание. ЮВП – Юго-Восточное Приладожье (курганы).

РЕЗУЛЬТАТЫ

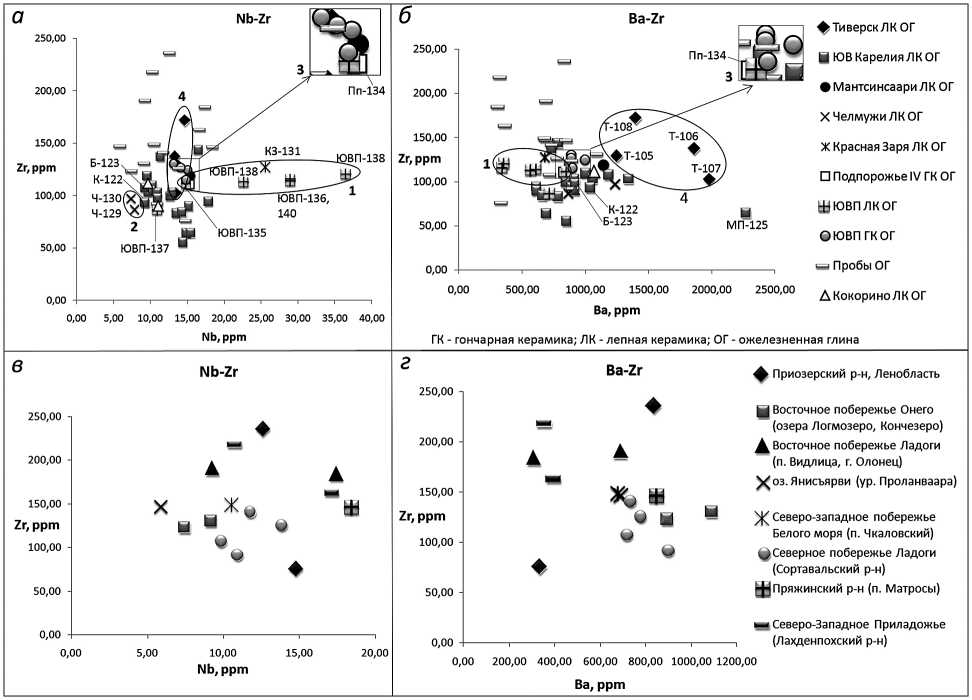

Графический анализ результатов приведен на бинарных диаграммах, традиционно использующихся для интерпретации данных ICP-MS исследований. Как правило, двухкомпонентные диаграммы строятся для элементов, демонстрирующих контрастное поведение в природных процессах, и иллюстрируют различия групп изучаемых объектов по химическому составу. Тем не менее при конструировании графиков авторами установлено, что наиболее информативными являются диаграммы Nb-Zr и Ba-Zr (ppm), построенные для всего массива данных (рис. 3: а, б ) и отдельно для концентраций определяемых элементов в пробах чистых глин (рис. 3: в, г ).

На диаграмме Nb-Zr (рис. 3: а, 1) отдельную группу составили образцы лепной керамики селища (КЗ-131) и курганов Юго-Восточного При-ладожья (ЮВП-135–140). На диаграмме Ba-Zr (рис. 3: б, 1) большинство маркеров этих образцов также расположено обособленно.

За пределами (диаграмма Nb-Zr, рис. 3: а, 2) или на периферии (диаграмма Ba-Zr, рис. 3: б) области маркеров лепных сосудов памятников юго-восточной Карелии оказались пробы теста сосудов из погребений в Чёлмужах (Ч-129, Ч-130), отдаленных от основного ареала памятников Приладожской курганной культуры.

Компактную группу маркеров составили образцы теста гончарных сосудов из курганов Юго-Восточного Приладожья, и хотя они не дистанцировались от большинства проб лепной керамики, но локализовались в крайней верхней части скопления фигуративных точек (рис. 3: а, 3, б, 3). Следует обратить внимание, что к группе образцов круговой керамики из курганов тяготеет маркер гончарного сосуда памятника Подпорожье IV (Пп-134, рис. 3: а, 3, б, 3).

На диаграмме Ba-Zr (рис. 3: б, 4) отчетливо выделилась группа лепной керамики из дого-родищенских слоев Тиверска (Северо-Западное Приладожье), хотя на диаграмме Nb-Zr (рис. 3: а, 4) маркеры лепных дотиверских сосудов и гончарной керамики из курганов частично совпали.

На этой же диаграмме (рис. 3: б ) от основного скопления образцов лепной керамики памятников юго-восточной Карелии отделился маркер горшка поселения Малая Пога I (МП-125).

В целом результаты геохимических исследований лепной керамики оказались не такими наглядными, как ожидалось, учитывая положительный опыт апробации метода на образцах гончарной посуды. Причиной этому, по-видимому, стала относительная близость геохимического состава сырья, используемого в гончарном производстве на средневековых памятниках бассейна Ладожского и Онежского озер. Подтверждением данного предположения стал сравнительный анализ проб сырья, проведенный отдельно для образцов чистых глин, полученных с территории Республики Карелия и Приозерского района Ленинградской области (рис. 3: в, г). Как видно на диаграммах, классифицировать глинистое сырье различных месторождений в пределах выбранного региона затруднительно: фигуративные точки проб глин с территории бассейна Онежского и Ладожского озер в большинстве своем образуют смешанные области.

Рис. 3. Бинарные диаграммы Nb-Zr, Ba-Zr (ppm), иллюстрирующие химические составы: а, б – образцов формовочных масс керамики и глинистого сырья; в, г – отдельно глин. Диаграммы а, б : 1 – лепная посуда Юго-Восточного Приладожья;

2 – горшки из погребений в Чёлмужах (северное побережье Онежского озера); 3 – гончарная керамика Юго-Восточного Приладожья; 4 – сосуды из догородищенских слоев Тиверска (Северо-Западное Приладожье)

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наблюдения за распределением маркерных элементов в химических составах образцов формовочных масс средневековой лепной посуды позволяет сделать следующие заключения:

-

1. Несмотря на общее сходство химических составов проб исследуемых групп керамики, которое можно объяснить близостью геохимических характеристик глинистого сырья, коллекции поселения в Северо-Западном Приладожье, селищ бассейна Онежского озера и юго-западного Прибеломорья, а также памятников Юго-Восточного Приладожья демонстрируют отличия в химических составах формовочных масс по отдельным показателям. Поэтому результаты ICP-MS анализа частично подтверждают мнение, что керамика дотиверского селища, охот-ничье-рыболовецких поселений юго-восточной Карелии и памятников Приладожской курганной культуры является продукцией самостоятельных гончарных производств [11: 23–25].

-

2. Близость расположения фигуративных точек лепных сосудов из приладожских курганов и маркера горшка местонахождения Подпорожье IV (см. рис. 1, № 195) может косвенно указывать на его принадлежность курганной посуде и, возможно, на его производство в Юго-Восточном Приладожье, откуда впоследствии сосуд попал на памятник.

-

3. Геохимический анализ отчасти подкрепляет предположение, что курганы в Чёлмужах были оставлены пришлым населением [7: 306], так как, хотя пробы теста челмужских сосудов близки керамике юго-восточной Карелии по геохимическим характеристикам, их отличия фиксируются по отчужденности проб Ч-129, Ч-130 на диаграмме Nb-Zr (рис. 3: а ). В данном случае нельзя однозначно сказать, что повлияло на химический состав пробы. Возможно, сосуды были изготовлены из «привозной», не местной глины или, к примеру, по иной технологии, привычной пришедшему населению (с бóльшим или

- меньшим количеством минерального отощителя, концентрация которого также может оказывать влияние на валовой химический состав образца).

-

4. На диаграмме Ba-Zr (рис. 3: б ) сосуд под шифром МП-125 оказался далеко за пределами области маркеров керамики охотничье-рыболо-вецких селищ, что, на первый взгляд, могло бы указывать на его привозное происхождение. Тем не менее при построении диаграмм наблюдалась спонтанная отбивка единичных маркеров, что не сопровождалось их систематическим отделением при смене переменных (сравниваемые элементы), поэтому следует полагать, что имеющихся данных недостаточно для определения сосуда под шифром МП-125 как привозного.

-

5. Примечательно, что маркеры сосудов, которые, по данным сравнительно-типологического анализа, следует считать привозными или изготовленными по облику привозной керамики (таблица: в коллекции охотничье-рыболовец-ких селищ – К-122, Б-123; в курганной посуде – ЮВП-135, ЮВП-137), не отделяются от проб рассматриваемых групп изделий. Учитывая отсутствие резких отличий в химическом составе

теста этих сосудов и остальной керамики, можно с осторожностью предположить, что они были изготовлены из местного сырья и, вероятно, на территории памятников, но не носителями охот-ничье-рыболовецкой или курганной культур, а пришлыми мастерами.

В целом внутри выделенных групп керамики из Северо-Западного, Юго-Восточного Прила-дожья и бассейнов Онежского озера и юго-западного Прибеломорья химический состав проб сравнительно однообразный. Наиболее вероятно, что это во многом связано со сходством составов глин различных месторождений, что ограничивает возможности метода в идентификации лепной продукции различных гончарных центров Средневековья в пределах изучаемой территории.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы статьи благодарят сотрудников аналитической лаборатории ИГ КарНЦ РАН В. Л. Ути-цыну и А. С. Парамонова за оказание помощи в проведении исследования и выражают признательность рецензентам за ценные рекомендации к рукописи.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-36-00005 мол_а «Реконструкция технологий гончарного производства средневековой Карелии (X–XV вв.) на основе использования новейших методов геохимического анализа (SEM, ICP-MS, LA-ICP-MS)».

Список литературы ICP-MS исследование образцов формовочных масс лепной керамики средневековых памятников Карелии

- Косменко М.Г. Многослойные поселения южной Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1992. 224 с.

- Кочкуркина С.И. Археологические памятники и этносы на территории Карелии в эпоху Средневековья//Истоки Карелии: время, территории, народы. Междисциплинарные исследования. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2015. С. 35-148.

- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 642 с.

- Поташева И.М., Светов С.А. Геохимические исследования в археологии: ICP-MS анализ образцов круговой керамики древнекарельских городищ//Труды КарНЦ РАН. Сер. Гуманитарные исследования. 2013. № 3. C. 136-142.

- Поташева И.М., Светов С.А. ICP-MS анализ древней керамики как метод определения источников сырья и места производства гончарной продукции//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2014. № 4 (141). С. 71-77.

- Светов С.А., Степанова А.В., Чаженгина С.Ю., Светова Е.Н., Рыбникова З.П., Михайлова А.И., Парамонов А.С., Утицына В.Л., Эхова М.В., Колодей В.С. Прецизионный (ICP-MS, LA-ICP-MS) анализ состава горных пород и минералов: методика и оценка точности результатов на примере раннедокембрийских мафитовых комплексов//Труды КарНЦ РАН. Сер. Геология докембрия. 2015. № 7. C. 54-73.

- Спиридонов А.М. Керамика приладожской курганной культуры//Кочкуркина С.И. Памятники Юго-Восточного Приладожья и Прионежья. Петрозаводск, 1989. С. 303-315.

- Спиридонов А.М. Лепная керамика из курганов Юго-Восточного Приладожья//КСИА. 1986. Вып. 187. С. 23-28.

- Спиридонов А.М., Герман К.Э., Мельников И.В. Южное Заонежье в X-XVI веках (археология центра Кижского погоста). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2012. 165 с.

- Сумманен И.М. Средневековые памятники юго-восточной Карелии: проблема культурной атрибуции//Бубриховские чтения: Гуманитарные науки на Европейском Севере: Материалы конф. Петрозаводск, 2015 . Режим доступа: http://resources.krc.karelia.ru/illh/doc/knigi_stati/bubrih_cht_2015.pdf (дата обращения 29.11.2015).

- Сумманен И.М. Гончарное ремесло средневековой Карелии (по материалам археологических памятников XXV вв.): Автореф. дис.. канд. ист. наук. СПб., 2016. 27 с.

- Янин В.Л. Берестяная грамота № 590//Историческая археология: Традиции и перспективы: К 80-летию со дня рождения Д.А. Авдусина. М.: Памятники ист. мысли, 1998. С. 386-388.

- Hein А., Tsolakidou А., Iliopoulos I., Mommsen H., Buxeda i Garrigôs J., Montana G., Kilikoglou V. Standardisation of elemental analytical techniques applied to provenance studies of archaeological ceramics: an inter laboratory calibration study//Analyst. 2002. № 127 (4). P. 542-553.

- Little N. C., Kosakowsky L. J., Speakman R. J., Glascock M. D., Lohse J. C. Characterization of Maya pottery by INAA and ICP-MS//Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2004. Vol. 262. № 1. P. 103-110.

- Montaser A. Inductively coupled plasma mass spectrometry. NY, 1998. 964 p.

- Pillay A.E. Analysis of archaeological artefacts: PIXE, XRF or ICP-MS?//Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2001. Vol. 247. Issue 3. P 593-595.

- Robertson J.D., Neff H., Higgins B. Microanalysis of ceramics with PIXE and LA-ICP-MS//Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2002. Vol. 189. № 1-4. P. 378-381.