Идентичны ли мегакариоциты селезенки белых лабораторных крыс мегакариоцитам костного мозга?

Автор: Любаева Екатерина Владимировна, Ваньков Владимир Александрович, Моисеева Татьяна Васильевна, Марков Игорь Иванович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Дискуссии

Статья в выпуске: 3 т.25, 2017 года.

Бесплатный доступ

Многие вопросы гистофизиологии селезенки человека и млекопитающих до настоящего времени остаются нерешенными. Это касается, в частности, и селезенки белых крыс. О наличии в ее паренхиме мегакариоцитов есть лишь указания в отдельных работах. Что касается информации о них и, тем более, иллюстраций, то они отсутствуют даже в руководствах по гистологии и в современных гистологических атласах. Цель исследования - получить сравнительные морфологические данные о мегакариоцитах селезенки и костного мозга белых крыс. Объектом исследования служили селезенки и костный мозг тела нижней челюсти беспородных белых крыс (n=17) массой 180,0-200,0 г. Окраска парафиновых срезов селезенки и трабекулярной костной ткани нижней челюсти осуществлялась гематоксилином-эозином, азур-II-эозином, по Ван Гизон, парарозанилином и толуидиновым синим. В селезенке белых крыс мегакариоциты находятся на разных стадиях созревания. По морфологическим критериям они идентичны мегакариоцитам костного мозга.

Селезенка, мегакариоциты, костный мозг, белые крысы

Короткий адрес: https://sciup.org/143177205

IDR: 143177205 | DOI: 10.20340/mv-mn.17(25).03.69-73

Текст научной статьи Идентичны ли мегакариоциты селезенки белых лабораторных крыс мегакариоцитам костного мозга?

Любаева Е.В., Ваньков В.А., Моисеева Т.В., Марков И.И. Идентичны ли мегакариоциты селезёнки белых крыс мегакариоцитам костного мозга?// Морфологические ведомости.- 2017.- Том 25.- № 3.- С. 69-73. (25).03.69-73

Lyubaeva EV, Van’kov VA, Moiseeva TV, Markov II. Are the megakaryocytes of the spleen of white laboratory rats identical to megakaryocytes of the bone marrow? Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2017 Sep 30;25(3):69-73. (25).03.69-73

Введение . Гигантские клетки в костном мозгу известны давно, а термин мегакариоциты для их обозначения ввел W.H. Howell еще в 1890 году. В пунктате костного мозга взрослого человека они составляют в среднем от 0,2 до 1% всех клеточных элементов [1-6]. Всего же в костном мозге находится 10 10 мегакариоцитов и 2x10 10 тромбоцитов [7]. Большинство исследователей [6-8] признают, что зрелый мегакариоцит образуется из менее крупной предстадии – мегакариобласта и последующей промежуточной стадии – промегакариоцита. При этом несомненна близость морфологических структур цитоплазмы мегакариоцитов и тромбоцитов. Это свидетельствует о достоверности происхождении тромбоцитов от мегакариоцитов [9-10]. Впервые L. Aschoff и O. Lubarch [11] в 1893 году независимо друг от друга обнаружили мегакариоциты в капиллярах внутренних органов людей, умерших от различных заболеваний. Эти данные получили подтверждение так же и в работах других авторов [11-15]. Хотя в норме мегакариоциты редко покидают костный мозг [16], часть из них все же попадает в легкие и в капиллярах альвеол продуцируют тромбоциты. В условиях же патологии количество циркулирующих в крови мегакариоцитов увеличивается в десятки раз [17]. При этом они могут служить причиной нарушений венечного и мозгового кровотока [18-19]. Констатируя присутствие мегакариоцитов в просвете микрососудов большого и малого кругов кровообращения, авторы [13-15] не дают ответа на вопрос о том, каким образом эти громадные клетки, размером от 40 до 60 мк [6], а нередко и до 150 мкм [4] могут поступить в микрососуды легких, печени и сердца.

Цель исследования – получить сравнительные и морфологические данные о мегакарциоцитах селезенки и костного мозга белых крыс.

Материалы и методы исследования. В работе использованы половозрелые беспородные крысы–самцы (n=17) массой 180-200 г. Животные до эксперимента находились в виварии ООО «Самарская ветеринарная клиника «Друг». Операция спленэктомии проводилась в стерильных условиях под наркозом («Золетил» 100 - 8,0 мг/кг), согласно инструкции производителя. Выполнялась срединная лапаротомия. Селезенка выводилась в операционную рану. Под селезеночную артерию и селезеночную вену подводились лигатуры. Затем рассекался задний париетальный листок брюшины и обнажалась брюшная аорта. В неё вводилась канюля, через которую начиналось введение диализирующей среды, содержащей хлористый натрий, гидрокарбонат натрия, лимонную кислоту и глюкозу [20]. Далее у ворот печени пересекалась воротная вена, и введение диализирующей среды продолжалось до появления из нее чистого перфузата. После этого в систему брюшная аорта–полая вена вводился 0,05% раствор азотнокислого серебра и раствор гидрохинона, и последовательно лигировались селезеночная артерия и вена. Селезенка фиксировалась в 10% растворе нейтрального формалина в течении 3-5 суток. Парафиновые срезы толщиной 5-7 окрашивались гематоксилином и эозином, по Ван-Гизон, азур II-эозином, парарозанилином и толуидиновым синим. Нижняя челюсть животных фиксировалась в 10% растворе нейтрального формалина, промывалась в проточной воде и декальцинировалась в 25% растворе трилона-Б при температуре 370С в течение 10-ти суток. После повторной промывки в проточной воде материал проводился по стандартной батареи спиртов и заливался в парафин. Парафиновые срезы толщиной 3-5 мкм окрашивались гематоксилином-эозином. Костный мозг нижней челюсти занимает 0,6% всего костномозгового пространства [21]. Подсчет мегакариоцитов на 1,0 мм2 гистологического среза проводился при помощи сетки Г.Г. Автандилова, а их диаметр – окуляр-микрометром. Обработка биометрических данных осуществлялась методами вариационной статистики с использованием приложений MS Office. Все манипуляции с животными до эксперимента и во время эксперимента проводились в соответствии с российскими и международными этическими принципами.

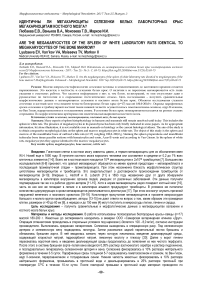

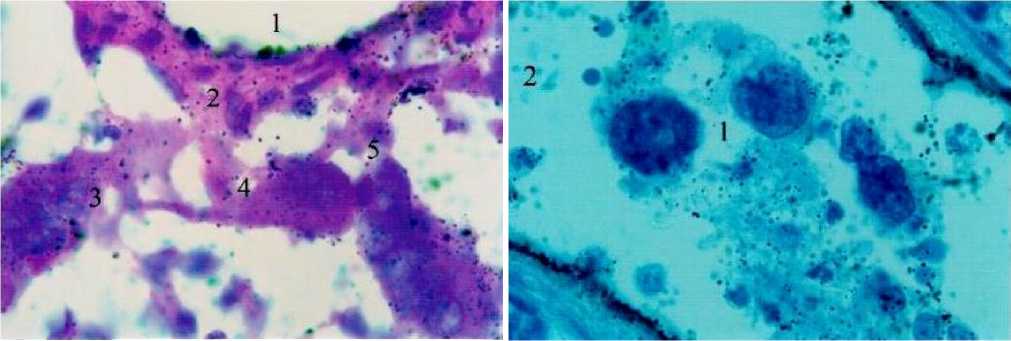

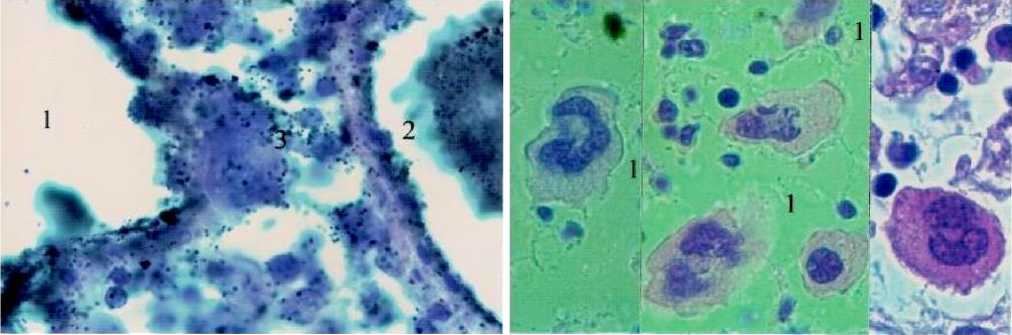

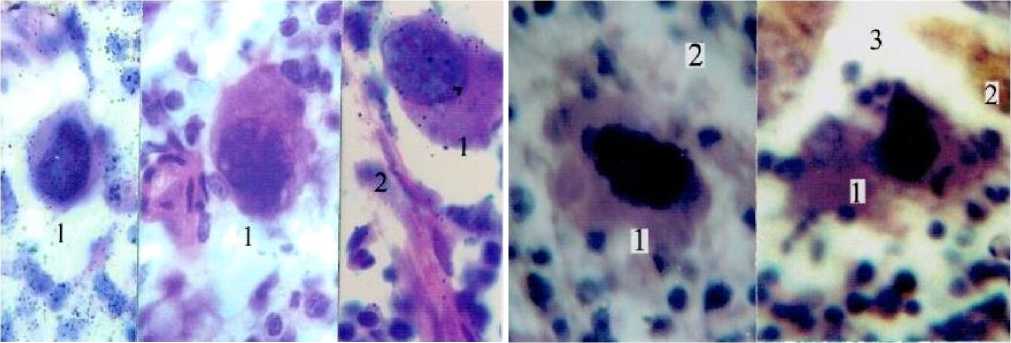

Результаты исследования и обсуждение . Мегакариоциты – постоянные клеточные элементы в селезенке белых крыс. Они определяются во всех ее зонах, но их наиболее высокая плотность характерна для периферических отделов красной пульпы. Целые кластеры мегакариоцитов находятся здесь в непосредственной близости от трабекул, часть из них фиксируется к ним длинными цитоплазматическими отростками. Цитоплазматические отростки мегакариоцитов фиксируются так же практически по всей окружности вен красной пульпы (рис. 1). На гистологических препаратах перфузированной селезенки, на которых отсутствуют форменные элементы крови, мегакариоциты образуют синцитиальные связи с другими фиксированными клеточными элементами белой и красной пульпы. Мегакариоциты постоянно находятся в просвете трабекулярных вен и вен красной пульпы (рис. 2). Часто эти мегакариоциты демонстрируют признаки дегенерации, поскольку крупные цитопласты и кариопласты, окруженные узкой каймой цитоплазмы, лежат отдельно друг от друга. Каким образом мегакариоциты поступают в просвет всей красной пульпы? Возможны два варианта: 1) поступление в него из циркулирующей крови через артерии селезенки и 2) из красной пульпы через стенку вен. Действительно, на серийных срезах селезенки можно констатировать встраивание мегакариоцита в стенку вен. При этом один из его фрагментов уже находится в просвете вены, другой – за пределами ее стенки (рис. 3) При любом из этих вариантов, мегакариоциты через воротную систему поступают из селезенки в левую долю печени (рис. 4). Это происходит потому, что в воротной вене не смешивается кровь, поступающая в нее из селезеночной и из общей брыжеечной вены [22]. Однако не исключен и вариант выхода мегакариоцитов из просвета вен красной пульпы селезенки (рис. 5). Популяция мегакариоцитов селезенки крайне гетерогенна по размерам, сегментированности ядра, по выраженности азурофильной зернистости, по числу и протяженности цитоплазматических отростков (рис. 6). Число тетра- и октаплоидных мегакариоцитов достигает 5-7% от всей популяции мегакариоцитов. А поскольку октаплоидные мегакариоциты способны продуцировать тромбоциты, то, очевидно, что селезенка белых крыс принимает участие в тромбоцитогенезе. В связи с этим число тромбоцитов в периферической крови белых крыс достигает 702-706 тыс/мм 3 [23], что в 3,5 раза превышает аналогичный показатель у человека, в селезенке которого мегакариоцитов нет. Однако продолжительность жизни тромбоцитов белой крысы (4-5 дней) в 2 раза короче продолжительности жизни тромбоцитов (8-14 дней) человека [24].

Рис. 1. Мегакариоциты (3, 4 ,5), фиксированные к стенке (2) Рис. 2. Мегакариоциты (1) в просвете вены красной пульпы вены (1) красной пульпы селезенки белой крысы. Окр. селезенки белой крысы. Окр. парарозанилиром и гематоксилином-эозином. Ув.: х900. толуидиновым синим. Ув.: х900.

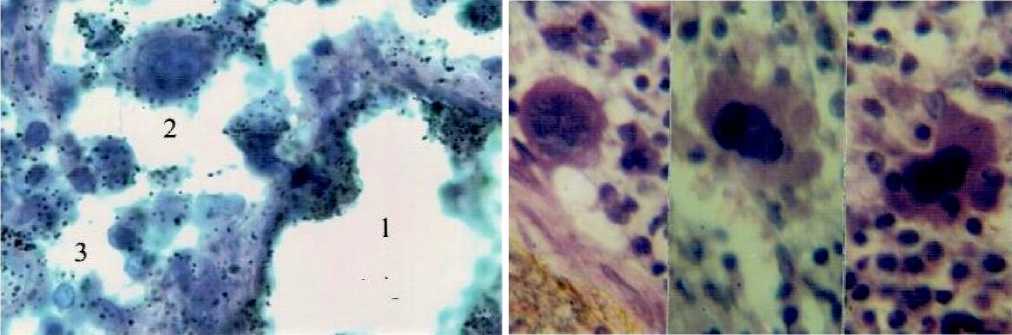

В процессе мегакариоцитопоэза в селезенке белых крыс изменяется окраска цитоплазмы клеток от резко базофильной до светло-голубой и розовой, и значительно увеличивается ее объем (рис. 7). В цитоплазме незрелых мегакариоцитов азурофильная зернистость отсутствует. Затем она появляется в околоядерной зоне и затем – во всей цитоплазме. Ещё в 1915 году A. Ferruia, F. Negriros-Rinaldi [25] в красном костном мозге человека выделили три типа мегакариоцитов: первый – цитоплазма базофильна и не содержит зерен; второй – обильная зернистость занимает ближайшую к ядру часть цитоплазмы, оставляя незанятой ее периферическую зону; третий – зернистость занимает всю цитоплазму. Ядра мегакариоцитов селезенки так же обладают выраженным полиморфизмом. У одних мегакариоцитов ядра крупные, овальной или округлой формы, расположены центрально, превышают по объему цитоплазму. У других – ядра так же овальной или округлой формы, но уже имеют вырезки, перетяжки или вдавления. У третьих – ядра имеют сложную неправильную дольчатую форму с глубокими перетяжками.

Для незрелых мегакариоцитов характерны: сложное по форме ядро, без ядрышек и превалирующий над ним объем цитоплазмы с обильной зернистостью с синеватым оттенком, но не азурофильной окраской. В связи с этим в них трудно ограничить ядро от цитоплазмы. Однако не исключена вероятность того, что различные варианты окраски цитоплазмы мегакариоцитов селезенки – от выраженной базофильной до розовой, свидетельствуют лишь о гетерогенности их популяции, способной к продукции тромбоцитов. Значительные изменения контуров цитоплазмы мегакариоцитов, образование широких ламелл и длинных цитоплазматических отростков наблюдается при агрессивном эмпериполезе -фагоцитозе лимфоцитов (рис. 8). В красном же костном мозге эмпериполез рассматривается как проявления эффекта клеточной цитотоксичности. Нейрофильные гранулоциты, число которых в костном мозге взрослого человека достигает 1,8х1012 [7], выступают как киллеры [26] против мегакариоцитов. При этом в костном мозге разрушается так же и до 21% эритроцитов [27]. Что касается функциональной значимости эмпериполеза, то возможности для суждений здесь ограничены [28]. Это справедливо и для взаимоотношений мегакариоцитов и лимфоцитов в селезенке здоровых белых крыс.

Рис. 3. Мегакариоцит (3) в стенке (3) и в просвете (2) вен Рис. 4. Мегакариоциты (1) в левой доле печени белой красной пульпы селезенки белой крысы. Окр. крысы. Окр. гематоксилином-эозином. Ув.: х900.

гематоксилином-эозином. Ув.: х900.

Рис. 5. Мегакариоцит (2) эмигрирующий из просвета вены (1) Рис. 6. Мегакариоциты селезенки белой крысы. Окр.

в красную пульпу селезенки белой крысы. Окр. гематоксилином-эозином. Ув.: х900.

гематоксилином-эозином. Ув.: х900.

Рис. 7. Эволюция окраски цитоплазмы мегакариоцитов (1) Рис. 8 . Взаимоотношения мегакариоцитов (1) с селезенки белой крысы в процессе их дифференцировки. лимфоцитами в селезенке белой крысы. Окр.

Окр. гематоксилином-эозином. Ув.: х900. гематоксилином-эозином. Ув.: х900.

Среди клеточных элементов селезенки млекопитающих (белые крысы, мыши, кошки) мегакариоциты, вероятно, самая малая популяция клеток. Поэтому в приводимых авторами спленоцитограммах этих животных нет данных ни об абсолютном, ни об относительном количестве и размерах мегакариоцитов [29]. Количественные данные, касающиеся мегакариоцитов, привлекают пристальное внимание. Так, средний диаметр мегакариоцитов селезенки, приведенный в работе [30], равнялся у интактных животных 21,72±1,05 мкм и увеличивался при острой гипоксии до 27,05±1,17 мкм, а при хронической гипоксии – до 28,44±1,33 мкм. Поскольку известно, что диаметр мегакариоцитов костного мозга человека варьирует от 35 до 150 мкм [4], а у крысы он в среднем оказался равным лишь 21,97±0,18 мкм [30], то подобные значительные количественные расхождения нуждаются в тщательном анализе. Подобных расхождений в количественной характеристике других клеток крови человека и млекопитающих нет. Примером служат данные о размерах эритроцитов человека (7,5х7,5 мкм) крысы (7,5х7,5 мкм), морской свинки (7,4х7,4 мкм), мыши (6,0х6,9 мкм), свиньи (6,0х6,0 мкм), слона (9,0х9,0 мкм), собаки (7,0х7,0 мкм), [23]. В работе [31] приводятся данные о диаметре мегакариоцитов селезенки интактных морских свинок: он варьировал от 45 до 250 мкм. Иллюстрации мегакариоцитов (ув.: х900) свидетельствуют об их гигантских размерах, сравнимых лишь с размерами остекластов или клеток инородных тел Пирогова-Лангханса. Требует обсуждения и вопрос о механизме выхода мегакариоцитов из костного мозга в общую циркуляцию. Ни в классических, ни в современных работах ответа на этот вопрос нет [2-4, 13-15, 17]. В ряде работ приводятся лишь данные о процессе образования тромбоцитов [2, 4]. Мегакариоциты образуют тонкие отростки, которые проникают через стенку синусоидов и фрагментируются на своих концах, образуя тромбоциты [4, с. 281]. В селезенке интактных белых крыс нам удалось, как нам кажется, проследить процесс поступления мегакариоцитов в просвет вен красной пульпы и синусоидные венозные капилляры, а затем обнаружить их в левой доле печени.

Заключение . Селезенка до настоящего времени все еще остается загадочным органом. И, несмотря на огромное количество публикаций, многие вопросы ее структурной организации остаются спорными или нерешенными. Так, не ясно, почему у одних млекопитающих селезенка – это кроветворный орган в постнатальном периоде [2], а у других, в том числе и человека, этот орган иммунной системы. Особенно много противоречивых данных о взаимоотношениях селезенки и костного мозга. Обилие противоречивых данных уже само по себе говорит о трудности решения вопроса о влиянии селезенки на кроветворение в костном мозге [6]. Но не подлежит сомнению влияние селезенки на функцию мегакариоцитарной системы. При патологии костного мозга, в частности, при первичном миелофиброзе, в селезенке человека поражаются все три ростка гепопоэза. При этом, мегакариоциты, местами образуя кластеры, определяются не только в селезенке, но и в синусоидах печени [5, 6, 17]. Таким образом, мегакариоциты селезенки белых крыс проходят те же стадии дифференцировки, что и мегакариоциты костного мозга, они взаимодействуют с лимфоцитами по типу эмпериполеза. Мегакариоциты селезенки белых крыс, поступают в просвет вен красной пульпы и синусоидных венозных капилляров, в которых и происходит образование тромбоцитов.

Список литературы Идентичны ли мегакариоциты селезенки белых лабораторных крыс мегакариоцитам костного мозга?

- Комахидзе М.Э. Селезенка. -М.: Наука, 1971. -353с.

- Хэм А., Кормак Д. Гистология. Пер. с англ.-М.: Мир, 1983. -Т. 2. -254с.

- Кюнель В. Цветной атлас по цитологии, гистологии и микроскопической анатомии. -Пер. с англ.-М.: РСТ, Рстрель, 2007. -533с.

- Жункейра Л.К., Марнейро Ж. Гистология: атлас, учебное пособие. -Пер. с англ.-М.: ГОЭТРР-Медиа, 2009. -576с.

- Howell W.H. Blood Coagulation. Amer. J. Physiol. 1918; 47: 328-341.

- Яновский Д.Н. Клиническая гематология. -Киев: Медгиз, 1962. -539с.

- Osgood E.E. Number and distribution of human hemic cells. Blood. 1954; 9: 1141-1154.

- Крюков А.Н. Атлас крови. -М.: Медгиз, 1946. -357 с.

- Wright J.H. The histogenesis of the blood platelets. J. Morphol. 1910; 21: 263-271.

- Yamada E. The fine structure of the megakaryocyte in the mouse spleen. Acta Anat. 1957; 29: 267-273.

- Клочков Н.Д. К вопросу о причинах и значении мегакариоцитоза//Арх. патол. -1969. -№ 3. -С. 69-73.

- Oelhafen H. Uber knochenmarksriesenzellen in stromenden Blut. Fol. Haematol. 1914; 18: 171.

- Белянин В.Т., Рыбакова М.Г. Сепсис. Патологическая анатомия. -СПб.: ГУЗ ГПФБ, 2004. -56с.

- Мишнев О.Д., Щеголев А.И, Трусов О.А. Патологоанатомическая диагностика сепсиса. Методические рекомендации. -М, 2004. -19с.

- Тимофеев И.В. Патология лечения: Рук-во для врачей. -СПб.: Изд-во Северо-Запад, 1999. -656с.

- Бурачковская Л.И. Гетерогенность тромбоцитов человека и животных. Связь морфологических особенностей с функциональным состоянием. Автореф. дисс.. д.б.н., М., 2008. -47с.

- Кунгурова В.В., Хасанянова С.В. К вопросу о мегакариоцитозе в сосудах микроциркуляции при различных видах наступления смерти//Судебная медицина. -2015. -№ 3. -С. 15-17.

- Bowles B., lee J., Jand C. Coronary artery bypass performed without use of cardiopulmonary bypass is associated with reduced cerebral micro emboly and improved clinical results. Chest. 2001; 119: 25-30.

- Mark D., Newman M. Protecting the brain in coronary artery bypass graft surgery. JAMA. 2002; 287(11): 1623-1629.

- Марков И.И. Способ исследования микрососудистого русла большого сальника. -Авторское свидетельство СССР № 1919100 от 08.09.1990.

- Mechanik N. Untersuchungen uber des gewicht des knochenmarks des menschen. Z. Anat. Entwi. 1926; 79: 58-99.

- Липченко В.Я. Возможен ли ламинарный ток-режим в системе воротной вены/В кн.: Сб. науч. работ по анатомии кровеносной системы. -Волгоград, 1964. -С. 321-329.

- Флиндт Р. Биология в цифрах. -М.: Мир, 1992. -304с.

- Platt D. Biologie des Aeterns. Heidelberg, 1976. -179 s.

- Ferrata A., Negreiros -Rinaldi: цит. по Д.Н. Яновскому.

- Маянский А.Н. Нейтрофил как эффектор в реакциях антителозависимой клеточной цитотоксичности//Иммунология. -1983. -№ 2. -С. 21.

- Weiss J. Bone marrow histology. New York, 1966, P. 344-354.

- Власов А.П. Эмпериполез и взаимоотношения между мегакариоцитами и нейтрофильными гранулоцитами в костном мозге здоровых собак//Арх. Анат. -1989. -№ 2. -С. 60-63.

- Горизонтов П.Д., Белоусова О.И. Стресс и система крови. -М.: Медицина, 1983. -240 с.

- Зерчанинова Е.И., Буторина Е.В., Хлынова Р.И. О влиянии гипоксии на мегакариоцитарный росток гемопоэза//Вестн. Уральской мед. акад. науки. -2012. -№ 3. -С. 77-79.

- Марков А.И., Любаева Е.В. Мегакариоциты селезенки морских свинок при антигенной стимуляции организма//Морфологические ведомости. -2002. -№ 1-2. -С. 27-29.