Идентификация философа: улитка или черепаха?

Автор: Маковецкий Евгений Анатольевич, Дриккер Александр Самойлович

Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole

Статья в выпуске: 1 т.11, 2017 года.

Бесплатный доступ

Известная апория Зенона Элейского об Ахиллесе и черепахе рассматривается в статье в сопоставлении с анализом комплекса средневековых миниатюр, на которых изображается сражение рыцаря с улиткой. Эти изображения, выполненные в жанре готического гротеска, получили широкое распространение на полях западноевропейских рукописей различного содержания особенно в конце XIII - первой четверти XIV веков. На наш взгляд, бесперспективность обоих агонов (рыцаря и улитки, Ахиллеса и черепахи) является удачной иллюстрацией некоторых стратегий отношения философа к истине.

Зенон элейский, апории, ахиллес и черепаха, средневековые рукописи, готический гротеск, рыцарь и улитка, политическая судьба философа

Короткий адрес: https://sciup.org/147103497

IDR: 147103497 | DOI: 10.21267/AQUILO.2017.11.4531

Текст научной статьи Идентификация философа: улитка или черепаха?

* Статья подготовлена в рамках проекта РНФ № 14-18-00192, СПбГУ.

ΣΧΟΛΗ Vol. 11. 1 (2017)

Наши-то портные

Храбрые какие:

“Не боимся мы зверей, Ни волков, ни медведей!” А как вышли за калитку

Да увидели улитку – Испугалися, Разбежалися!

Вот они какие, Храбрые портные!

Корней Чуковский.

Храбрецы. Английская песенка.

Хорошо известно, как по-разному можно видеть одни и те же вещи. Два случая из жизни Фалеса Милетского, рассказанные Платоном1 и Аристотелем,2 рисуют два совершенно не схожих образа философа. В первом случае он падает в колодец, засмотревшись на небо, а во втором – проворачивает успешную коммерческую операцию. В обоих случаях это один и тот же Фалес: никто ведь не сомневается, что при всей своей преданности философии, ему, вероятно, в большинстве случаев удавалось обходить остальные колодцы стороной; а на то, что он пустился в коммерцию не всей душой, а просто ради факультативного доказательства хозяйственной состоятельности философа, обращает внимание и сам Аристотель. Фалес, будучи фило- софом, всему прочему предпочитает мудрость, и только ей он руководствуется в своих поступках. Вероятно, вполне мудро поступает философ, когда, пренебрегая насмешками, думает о высоком. Точно так же нельзя сказать, что он окончательно изменяет философии, озаботившись поиском аргумента для социального обоснования своего призвания. Обе эти истории вполне могли произойти как с самим Фалесом, так и с любым другим философом. Обе они, характеризуя, в первую очередь, собственные философские установки и задачи Платона и Аристотеля, тем не менее, достаточно широко очерчивают политическую ойкумену философа: то, как он находит себя среди других людей, которые вполне разделяют его высокую оценку блага, справедливости и мудрости, но не вполне могут или хотят занять его место в полисе. А поскольку мудрость ценна не только сама по себе, но ещё и своими воплощениями, постольку жизнь философа – друга мудрости – и проходит в рамках между насмешкой и богатством, небом и деньгами. И степень его философской идентификации вполне может, и даже должна, измеряться способностью мудро относиться к самому вопиющему факту человеческой природы: к смерти. «Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью» (Платон, Федон 64а; пер. С. П. Маркиша). Причём, где бы они ни находились: в колодце или на маслобойне. Можно сказать, что способность такого отношения к смерти оказывается стержнем, вокруг которого завязывается политическая судьба философа. Философ, выбирая мудрость, должен за это чем-то платить (например, переносить насмешки) и от чего-то отказываться (например, от богатства), но сами по себе эти платы и отказы имеют отношение не к философии, а только к философу, точнее, к его политической судьбе.

Этот вопрос о политической судьбе философа и является основной темой нашей работы. Главная её цель состоит в том, чтобы описать некоторые возможные траектории развития судьбы философа, основываясь только на двух группах источников: во-первых, философской традиции интерпретации аргумента Зенона о несводимости двух движений к общему основанию (Ахиллес и черепаха), а, во-вторых, одном из интересных феноменов западноевропейской средневековой книжности – изображениях рыцарей, сражающихся с улитками. Парадоксальная внешняя несовместимость участников этих пар, парадоксальная параллельность в интерпретациях этих двух агонов, наконец, парадоксальная неразрешимость этих противостояний и стали поводом привлечения двух этих групп источников к исследованию политической судьбы философа. Дело в том, что идентификация философа также сопряжена с разрешением сходных парадоксов. Так, например, социальный статус философии оказывается почему-то разным в разные эпохи, но он почти всегда не соответствует социальному статусу философа; мудрость почему-то оказывается притягательной не для всех в равной мере, но для всех она оказывается недостижимой во всей своей полноте; смерть оказывается неизбежной для философа, несмотря на многочисленные «репутационные взносы», сделанные им при жизни. Разумеется, ни парадоксальностью не исчерпывается всё многообразие философской идентификации, ни используемые нами источники не могут претендовать на полное раскрытие этой парадоксальности. Поэтому, прежде чем перейти к более подробному описанию источников и изложению выводов, ещё раз оговоримся: нашей задачей является лишь описание некоторых возможных линий развития политической судьбы философа.

Оба сюжета объединяются тем, что в них одинаково удачно выражена идея бесперспективного агона. Эта же бесперспективность, на наш взгляд, присуща всякому политическому начинанию философа.

Апория Зенона об Ахиллесе, догоняющем черепаху, сохранилась в изложении Аристотеля и византийского философа VI века Симпликия.3 В своих выводах мы всецело основываемся на исследовании философии Зенона, проведённом В. Я. Комаровой (1988).

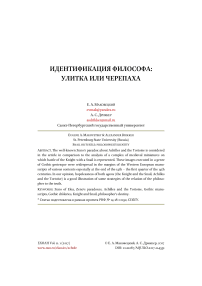

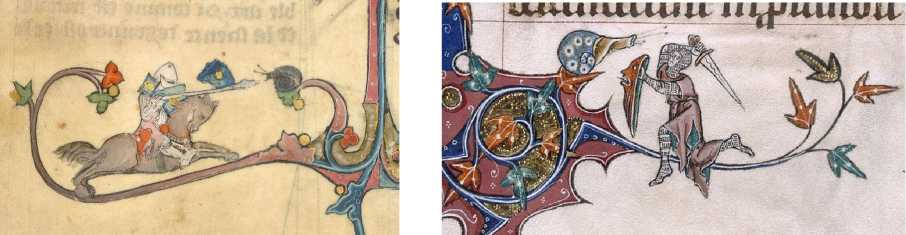

Второй группой наших источников являются рисунки на полях западноевропейских рукописей XIII–XIV веков, содержащие изображения рыцарей, сражающихся с улитками.4 Несмотря на то, что подобные изображения привлекли к себе систематическое внимание исследователей уже в середине XIX века,5 основная работа по этой теме была опубликована лишь в 1962 году (Randall 1962, 358–367). В настоящее время возникла новая волна интереса к интерпретации данного материала, о чем свидетельствует оживлённые дискуссии, одна из которых разворачивается на сайте Британской библиотеки.6

Рисунки на полях средневековых рукописей 7

Ахиллес или черепаха

Почему же Ахиллес – легендарно быстрое существо – никогда не догонит черепаху – существо анекдотически медленное? Если мы откажемся от

71. Брюнетто Латини, энциклопедия «Li Livres dou Tresor», Франция (Пикардия), 13151325 гг., л. 65. Описание рукописи: . Источник иллюстрации:

-

2. Горлестонская Псалтырь, Англия (Суффолк), 1310–1324 гг., л. 193.

-

3. Часослов, Англия (Лондон), 1320–1330 гг., лл. 62-63. Описание рукописи: =6563. Источник иллюстрации: http://britishlibrary.typepad.co.uk/.a/6a00d8341c464853e-f019aff980edd970b-popup .

Описание рукописи:

Источник иллюстрации: Электронные изображения страниц рукописи:

апелляции к опыту, который учит нас прямо противоположному, то мы, безусловно, выполним одно из важнейших условий поставленной Зеноном задачи. В самом деле, эту философскую задачу, как и всякую другую, нужно решить только в уме, – никакое иное решение не может быть сочтено удовлетворительным. Это тем более ясно для задачи, сформулированной в ближайшем к Пармениду круге. В. М. Комарова так комментирует это условие исключения эмпирического опыта :

…если мы используем всё содержание поэмы Парменида полностью, то уже из своеобразной структуры этого сочинения получаем вывод, обещающий результаты: истина о бытии достигается и доказывается лишь логическим путём, но эта истина не совместима с существующим бытием, воспринимаемым чувственно (Комарова 1988, 5).

Второе важнейшее условие задачи, на соблюдении которого особенно настаивает наш комментатор, состоит в том, что последовательность доказательства или опровержения апории, должна строго соответствовать последовательности деления (соединения), например, расстояния, отделяющего Ахиллеса от черепахи. Всякие скачки мысли в доказательстве должны быть исключены. И тогда, строго говоря, при бесконечном делении мы должны будем столкнуться и с бесконечным доказательством8! (Здесь мы от себя добавим, что лучшим, – чем черепаха, – зооморфным образом этого требования логической последовательности, может быть только улитка, с которой нам ещё предстоит встретиться).

О соблазнительной лёгкости практического решения апории В. М. Комарова пишет: «…часто используемое для решения апории доказательство от обратного, построенное на различии скоростей, в самой своей основе неправомерно. Нельзя рассуждать, принимая за исходное то, что требуется доказать…» (Комарова 1988, 176). И более того: «…положение “должен настигнуть”, основанное на повседневном опыте, превращается в теоретический вывод “реально настигнет”, но доказательства здесь никакого не даётся» (Комарова 1988, 177). Кроме того, пользуясь своим методом графической интерпретации условий апории, исследователь, описывает два следствия, вытекающие из предположения о том, что Ахиллес всё-таки догнал черепаху: в первом случае он не сдвинется с места, а во втором – будет убыстрять свой бег, догоняя черепаху, ускоряющуюся на последнем этапе пути! Оба эти вывода, разумеется, противоречат условиям апории (Комарова 1988, 169–171).

Суть апории, делающая невозможной её разрешение, состоит, по мнению В. Я. Комаровой, в невозможности нахождения некоего общего основания, к которому мы могли бы свести оба движения – черепахи и Ахилллеса, – с тем, чтобы эти движения измерить и сравнить.9 А как иначе мы бы могли заключить о результате этого соревнования?

В нашем конкретном случае, – если использовать описание агона Ахиллеса и черепахи в качестве аналогии , раскрывающей стремление философа к мудрости, и если использовать логическую силу Зеноновой апории в описании драматизма политической судьбы философа, – можно остановиться на следующем рассуждении.

Ахиллес или черепаха: первый комментарий о философе

Ахиллес никогда не догонит даже черепаху, не говоря уже о Гекторе; более того, рыцарь никогда не встретится с ползущей к нему улиткой. Невозможно не только догнать, но даже встретиться с кем-то, спешащим тебе навстречу. В этом аллегорическая суть аргумента Зенона применительно к нашей задаче. Ещё раз оговоримся, мы используем эти примеры не для того, чтобы добавить новый комментарий к известной апории Зенона; и не для того, чтобы высказать свою гипотезу относительно появления изображений воинствующих улиток на полях западноевропейских средневековых рукописей; но для того, чтобы высказать своё предположение относительно политической судьбы философа. Кажется, она не завидна. Более того, мы будем не правы, если станем идентифицировать философа с Ахиллесом или рыцарем. Удел философа – скрупулёзность мышления, методическое преследование истины, осеняемое в большей или меньшей степени любовным томлением (предметом которого является мудрость), философ не должен перескакивать с места на место, он должен «коснуться» каждой точки логической последовательности, ведущей к вожделенной им цели. Стало быть, философ – это черепаха, ещё точнее – улитка.

Что происходит с философом, оказавшимся в условия необходимости отстаивать свою профессиональную идентификацию, т. е. оказавшимся в несвойственном ему пространстве политики, когда нужно защищаться и нападать, а не преследовать истину? Безусловно, философ должен хотя бы отчасти потерять собственную идентификацию, он должен превратиться в черепаху или улитку. Вспомним как такое превращение претерпевает Фалес, оказавшийся под двойной защитой Платона и Аристотеля: в первом случае он становится прекрасным мечтателем, во-втором – расчётливым дельцом. Но здесь и там он уже не очень похож на философа.

С чем таким страшным сталкивается философ, что заставляет его забыть о вожделенной истине? Иначе говоря, в чём причина политического соблазна? Вероятно, таких соблазнов даже два: во-первых, это некий условный Гектор, которого необходимо не только догнать, но и перегнать. Это стихия агона, захватывающая философа как и любого другого человека. Хотя уже Пифагор предупреждал, что философ не тот, кто бежит, а тот, кто смотрит, как бегут другие.10 Вот философ, поддавшийся агону, не только никогда не превратится в Ахиллеса, догоняющего Гектора. Он превратится в черепаху, ползущую за Гектором, которую вдобавок почему-то никак не может догнать (или просто заметить?) бесхитростный Ахиллес. Во-вторых, соблазном для философа является беспечная саморефлексия, или унылое созерцание своей практической беспомощности. Этот соблазн заставляет философа храбриться, выпячивать грудь и размахивать копьём, сквозь забрало глядя на неумолимо подползающую улитку его собственных страхов. Философ боится сам себя, как нелепо испугались улитки храбрые портные из известного стихотворения К. И. Чуковского.

Если сказанное выше верно, то есть два урока, которые философ должен извлечь из опыта пребывания своих предшественников в политической сфере. Во-первых, он сам становится тем, против кого сражается. Во-вторых, начиная с кем-то сражаться он перестаёт быть философом, потому что его идентификация недоказуема: быть философом невозможно, как невозможно привести политически выверенных доказательств того, почему истина является самым вожделенным объектом в жизни философа.11

Рыцарь и улитка

Гротескный образ сражения рыцаря с улиткой появляется на полях северофранцузских, английских, фламандских рукописей в конце XIII века, а уже в первой четверти XIV века становится чрезвычайно распространённым. Рукописи, в которых появляются подобные gothic drôleries невозможно свести к некоему тематическому, жанровому единству: среди 21 рукописи, в которых были обнаружено более 70 подобных изображений, есть Псалтыри, Требники, Часословы, «Ланселот Озёрный», «Recueil de poesies morale» и «Tristram». Нет никакого технического, или художественного единства среди этих рукописей: улиток можно встретить как на полях скудно оформленных рукописей, так и в роскошных манускриптах. Сами образы этих сражений рыцаря с улиткой тоже чрезвычайно разнообразны. Вот некоторые из часто встречающихся сюжетов: рыцарь с мечом противостоит улитке, направившей на него свои рожки; мужчина в короткой тунике (или обнаженный) держит топор, меч, копьё или рогатину, направленные на улитку; в одном случае обнажённая женщина с копьём и щитом противостоит улитке; рыцарь роняет меч и опускается на колени перед своим маленьким врагом; женщина, умоляет рыцаря не вступать в бой с ужасной улиткой и т. д.

К сожалению, Л. Рэндолл не проводит анализ соответствия определённого изображения сражающейся улитки с конкретным содержанием того фрагмента текста, рядом с которым оно находится. Но уже и это описанное автором разнообразие в совокупности с неожиданностью возникновения подобного сюжета является чрезвычайно интересным. Интересно также и то, что подобные изображения к концу XIV века практически полностью исчезают из рукописей, но в XV веке вновь появляются. Более того, образ улитки с этих пор можно встретить, например, в архитектуре12 и народной поэзии.13

му сражение за мудрость бессмысленно для философа? – Потому что мудрости вообще никто и ничто не угрожает, она недостижима для недругов философа точно так же, как и для него самого. Истина философа – это не истина, например, богослова: последний знает, о чём говорит, первый же просто любит то, что знает; и ещё больше он любит то, что не знает.

Что же означает этот образ, так неожиданно14 появившийся и до сих пор присутствующий на маргиналиях западноевропейской культуры? Даже само обсуждение образа сражающейся улитки, начавшееся во второй половине XIX века и продолжающееся до сих пор,15 представляет собой интереснейшее в науке явление, в первую очередь, в качестве примера смелости и парадоксальности мышления комментаторов. Практически все заслуживающие внимания интерпретации были собраны в статье Л. Рэндолл (Randall 1962, 360–361), приведём их краткий список:

Во-первых, ещё в 1850 году Comte de Bastard, обнаружив изображение улитки на тех же страницах двух французских Часословов (XIV и XV веков), где было изображено воскресение Лазаря, предположил, что возникающая из раковины улитка может быть символом Воскресения. Это, отмечает Л. Рэндолл, была самая первая интерпретация образа улитки в научной литературе.

Во-вторых, в сражении рыцаря с улиткой, может, например, высмеиваться человеческая трусость.

В-третьих, улитка может восприниматься в образе врага в связи с тем вредом, который она причиняет виноградникам.

В-четвёртых, сражение рыцаря с улиткой может интерпретироваться и как выражение борьбы низших классов с аристократией.

В-пятых, улитка может быть и метафорой чрезмерной подозрительности, когда дом из страха кражи всё время носится на спине.

В-шестых, образ улитки можно соотнести с Луной, поскольку улитке тоже свойственно прятаться и открываться.

В-седьмых, улитка может иметь отношение к идее Воскресения ещё и вот почему: большое количество раковин улиток находят вблизи меровингских захоронений. И так далее.

Однако, при всей их оригинальности, ни в одной из этих интерпретаций мы не находим ответа на вопрос, почему именно на рубеже XIII–XIV веков сражение рыцаря с улиткой оказывается таким распространённым сюже- том? Здесь Л. Рэндолл удаётся обнаружить достаточно жёсткую ассоциативную связь, – нашедшую отражение и в устной и в письменной культуре уже с середины XII века, – существовавшую между улиткой и ломбардцами (Randall 1962, 362–365). В основу этой ассоциации легли два чувства: трусость ломбардцев и неприязнь, вызываемая ими. В чём же причина такого нелицеприятного отношения к ломбардцам, следы которого мы находим даже на полях рукописей религиозного содержания XIII–XIV веков? По мнению Л. Рэндолл, именно в течение XIII века ломбардские ростовщики и содержатели «ломбардов» чрезвычайно распространились на Западе Европы (Randall 1962, 365). И именно с этого момента слова «ростовщик» и «ломбардец» стали синонимами (Randall 1962, 366). Ломбардцев осуждали за их сомнительную профессию, но, тем не менее, нуждались в них. Трусливыми же ломбардцы могли восприниматься не только потому, что не смогли проявить храбрость в ряде военных конфликтов эпохи, но также ввиду бытовых обстоятельств: им как иностранцам запрещалось носить оружие, прочих «гражданских прав» у них тоже, разумеется, не было (Randall 1962, 366). Это противоречивое отношение и нашло своё выражение на полях сражений готических рукописей.

Именно эта интерпретация улитки как существа, которое одновременно и вызывает отвращение и притягивает, сближает улитку с черепахой: как Ахиллес никогда не сможет догнать черепаху, так и рыцарь не сможет победить улитку, потому что, в действительности, именно на деньги этой улитки (=ломбардца) куплены его доспехи, лошадь и провиант.

Рыцарь и улитка: второй комментарий о философе

Остановимся на двух важных элементах образа сражающейся улитки, отмеченных Л. Рэндолл. Во-первых, существенно, что все изображения улиток скорее всего всегда воспринимались в качестве гротескных. Но также примем во внимание, что ряд изображений, например тех, на которых женщина умоляет рыцаря не вступать в бой с ужасной улиткой, являются не только смешными, но содержат в себе ещё и некоторый эротический элемент.16 Предположим, исходя из сюжета этих изображений, что женщина обращается к увлечённому образом улитки рыцарю, как бы говоря ему: «Обернись, я – твоя настоящая цель»! Тогда чем-то она становится похожа на человека, побившего палкой Зенона, когда тот доказывал невозможность движения: улитка – воображаемая цель рыцаря, при этом настоящая женщина оказывается за его спиной. Она и одёргивает его от чрезмерного увлечения Дамой

Сердца, которая, – как бы прекрасна она ни была, – всё равно остаётся недостижимой улиткой.

Можно сказать, что изображения сражений с улиткой – это средневековое западноевропейское решение апории Зенона. Суть этого решения: настоять на практическом выходе из неразрешимой (с точки зрения логики!) ситуации. Как видим, инструмент этого решения – смех и эротика.

Зададимся следующим вопросом: насколько аргументы Зенона выражают дух средневековой культуры в целом? Если понимать апорию про Ахиллеса в качестве указания на невозможность логического соединения видимого и умопостигаемого миров, на отсутствие единой меры, которая смогла бы соединить эти миры, на невозможность принятия Единого исходя из обстоятельств только видимого мира; то, конечно, средневековая культура, начиная с краеугольного для неё факта Боговоплощения и заканчивая богатейшим опытом монашества, представляет собой ничто иное, как историческую демонстрацию и условий этой апории, и поиска способов её разрешения. На полях готических рукописей мы находим один из вариантов решения, безусловно «профанный»: рыцарь – не монах, он ещё может избавиться от плена «иллюзий», всегда может вернуться к своей Дульсинее. Однако, очевидно, что он остаётся рыцарем только до тех пор, пока к ней не вернулся.

Возвращаясь теперь к цели наших аналогий – к философу, – мы могли бы про него сказать, что он, вероятно, и должен оставаться таким рыцарем, настаивая на отсутствии единой меры видимого и умопостигаемого миров. Однако, если видимый мир прелестен, а умопостигаемый истинен, то может показаться, что философ совершает двойную ошибку, отказываясь и от того и от другого: и женившийся рыцарь, напоенный счастьем видимого мира, и монах, знающий о полноте реальности мира умопостигаемого, кажутся счастливее философа. Вероятно, не только кажутся! При этом есть правда и в положении философа, неспособного вроде бы сделать решающий экзистенциальный выбор. Очевидно, что расколотость мира на упомянутые части не является свидетельством совершенства этого мира. Однако, возможно не только представить, но и пережить несовершенство ещё большее: когда одна из частей этого расколотого мира вовсе исчезнет.

Почему прелестный мир женатого рыцаря является для него прекрасным? В силу того, что он благоговейно хранит в своей душе образ мира умопостигаемого, этот умопостигаемый мир играет роль своего рода «априорной формы чувственности», волшебного стекла, дающего возможность увидеть видимый мир. Умопостигаемый мир, заключённый в душе такого рыцаря – как солнце, позволяющее, во-первых, видеть, а во-вторых, всё ви- деть прекрасным. Без умопостигаемого видимый мир был бы не видим, не прекрасен, он бы отсутствовал.

Почему умопостигаемый мир монаха является таким желанным для него? В силу того, что если бы он позволил себе пренебрежение зримым миром, как, например, гностики, то горделиво бы отрицал и смысл Богово-площения, имеющего своей целью спасение человека в том числе и в видимом мире. В этом случае монах проявил бы пренебрежение как раз к Творцу умопостигаемого мира, «исправляя» Его ошибочную заботу о мире видимом. В этом случае он отрицал бы и свою собственную человеческую природу, которая и была исправлена Боговоплощением, и в которой он, собственно, только и может достичь спасения.

В заключение комментария, несколько подняв градус морализаторства, скажем: и у рыцаря, и у монаха, и у философа – одна и та же человеческая природа, для которой фактическое пребывание в расколотом мире неизбежно. И если сам философ не в состоянии совершить выбор в пользу одного из этих миров, если за исключением женатых рыцарей, а также монахов, остаётся ещё некоторое (не стремящееся к нулю) количество людей, то задача философа в этой ситуации со времён Зенона ничуть не изменилась. Она состоит в том, чтобы настаивать на этой двучастности мира в тех случаях, когда одна из частей из внимания упускается.

Предположим даже, что одна из частей всегда упускается нами из внимания. В самом деле, многие ли сохраняют греко-христианскую способность видеть мир прекрасным? Если нет, то это свидетельство забвения умопостигаемой части мира. А многие ли знают из какого сора растут стихи? Если нет, то это свидетельствует о пренебрежении и второй частью мира – видимой.

Если же задача сохранения пусть и расколотого, не единого, но полного двухчастного мира принимается философом, то как она должна решаться? Вероятно, таким же парадоксальным образом, как её решал Зенон: пусть кажущееся и очень хрупкое единство мира человеком робким (раз он не способен сделать выбор), но достаточно умным (раз он может найти своё место сам), т. е. философом, может быть достигнуто только путём доказательства несводимости одного мира к другому. Только в настойчивой демонстрации непреодолимой пропасти, лежащей между двумя мирами – зримым и умопостигаемым, – и может найти себя философ.

Рыцарь и улитка: третий комментарий о философе

Во-вторых, важным элементом образа улитки является мотив её преследования. Л. Рэндолл отмечает, что «конфронтация с улиткой выражает… силу духа» (Randall 1962, 362). Выходит, что преследовать улитку – значит измерять степень своего мужества? Это, конечно, ирония. Но только ли? Ведь с реальными улитками не сражаются в доспехах, на них не нападают со щитами и мечами.17 Не является ли улитка такой же недостижимой целью, как черепаха для Ахиллеса18? Как некогда тот не мог догнать черепаху ввиду отсутствия для них единой меры, точно так и противостояние улитке смешно не только ввиду несоизмеримости рыцарских доспехов с хрупкой скорлупой улитки, но ещё и потому, что человек и улитка во всех отношениях – существа из разных миров. Улитка для человека – не просто существо другой весовой категории, она вообще вне человеческих категорий, она – существо из запредельного мира, недостижимое, несоизмеримое. Можно даже сказать, что не только символизм улитки строится на интерпретации её материальных черт (Randall 1962, 361), но что её запредельные для человеческих поступков материальные черты являются воплощением символизма человеческой личности: так, например, высокомерие и зазнайство, являющиеся реальностью человеческой натуры, воплощаются в способности улитки высовываться из своей скорлупы; человеческая трусость и низость находят своё воплощение в том, что улитка ползает на брюхе и т. д. То, что улитка – существо запредельное для человека, почти трансцендентное, – делает возможным эти двусторонние интерпретации: от символизма человеческой натуры к улиточной материальности и обратно.19 Невозможная «материальность трансцендентного» делает образ улитки таким смешным, но смешна улитка не сама по себе, а только в тщетной попытке соизмерения её с человеком.

Но, заметим, точно такая несоизмеримость производит некоторый комический эффект и в апориях Зенона (!), хотя этому не уделяется должного внимания. В самом деле, образы, например, Ахиллеса, мчащегося за черепахой, или неподвижной стрелы, висящей в воздухе, и пр. смешны для здравого смысла. Смех20, вероятно, является самой естественной реакцией здраво- го смысла, столкнувшегося с трансцендентным.21 Поэтому, смех, вызываемый философом, является вполне здоровой реакцией на него со стороны полиса: эта реакция оказывается настолько же естественной, насколько оказывается роковой для политической карьеры философа.

На наш взгляд, и сражение рыцаря с улиткой, и погоня Ахиллеса за черепахой, описанные в различных (даже по степени интеллектуального совершенства) культурах, описанные с использованием абсолютно непохожих техник, тем не менее ярко демонстрируют возможности, как ни странно, политической идентификации философа. Когда философ отстаивает, доказывает другим правомерность своей дружбы с мудростью, в этот момент он и превращается в уползающую от мудрости черепаху или в воинственную улитку. Философу в поисках политической идентификации приходится заниматься чем-то ему несвойственным: убегать или сражаться. И обе эти стратегии, если верить Зенону и авторам средневековых миниатюр, оказываются одинаково бесперспективными, для того, кто к ним прибегает.

Избранный нами метод аналогии, характер выбранных источников, не-окончательность и неполнота интерпретаций этих источников, конечно, не позволяют сделать вывод, что описанными стратегиями ограничиваются варианты политической идентификации философа. Тем не менее, рассмот- ренные варианты тоже следует иметь ввиду философу, вступающему на политический путь.

Список литературы Идентификация философа: улитка или черепаха?

- Афонасин, Е. В., пер. (2003) Климент Александрийский. Строматы. Санкт-Петербург.

- Доватур, А. И., ред. (1983) Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Москва. Т. 4.

- Зайцев, А. И. (2001) Культурный переворот в Древней Греции. Санкт-Петербург.

- Зарин, С. (1907) Аскетизм по православно-христианскому учению. Санкт-Петербург. Т. 1.

- Карпов, В. П., ред. (1937) Аристотель. О частях животных. Москва.

- Комарова, В. Я. (1988) Учение Зенона Элейского. Ленинград.

- Лосев, А. Ф., Асмус, В. Ф., Тахо-Годи А. А., ред. (1993) Платон. Собрание соч.: В 4-х т. Москва. Т. 2.

- Рожанский, И. Д., ред. (1981) Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Москва. Т. 3.

- Сидоров, А. И., сост. (2002) У истоков культуры святости. Памятники древнецерковной аскетической и монашеской письменности. Москва.

- Hurst, Michael J. (2009) "The Witless Warrior," http://pre-gebelin.blogspot.ru/2009/04/witless-warrior.html (дата обращения: 02.11.2016).

- Randall, Lilian M.C. (Jul., 1962) "The snail in Gothic marginal warfare," Speculum 37.3.