Идентификация импульсных шумов в служебном модуле Российского сегмента МКС

Автор: Зайцев Константин Иванович, Половнев Антон Леонидович

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Приборы и методы измерения

Статья в выпуске: 4 (19), 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты обработки бортовых импульсных шумов, зарегистрированных научной аппаратурой «Средства оперативного определения координат точки пробоя» в космическом эксперименте «Пробой» с помощью малогабаритных микрофонов, установленных внутри служебного модуля Российского сегмента Международной космической станции (РС МКС) во время работы экипажей МКС-41/42, МКС-43/44 и МКС-45/46. Разработан и реализован в программном коде алгоритм распознавания источников импульсных акустических шумов, действующих на борту служебного модуля РС МКС. Выполнены параметрические исследования разрешающей способности коэффициентов линейных корреляций для различных представлений спектров. Выполнен обоснованный выбор параметров спектрального и корреляционного анализов. Сформирована корреляционная матрица 1/3-октавных спектров, которая содержит четко выделенные группы импульсных шумов, включая группу, соответствующую спектрам сигналов имитатора пробоя, который размещался более чем в 100 точках объема служебного модуля, в т. ч. и в запанельном пространстве. Разработанный алгоритм планируется использовать при доработке программного обеспечения научной аппаратуры по выделению в реальном масштабе времени импульсных сигналов пробоя с передачей телеметрической информации на Землю в экспедиции МКС-53/54. Результаты исследований показывают принципиальную возможность идентификации импульсных источников шума на борту РС МКС.

Идентификация импульсных шумов, космический эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/143164949

IDR: 143164949 | УДК: 534.6:534.843.12

Текст научной статьи Идентификация импульсных шумов в служебном модуле Российского сегмента МКС

Космический эксперимент «Пробой» проводится с целью верификации метода оперативного определения координат точки пробоя гермооболочки пилотируемого модуля высокоскоростной частицей. Определение координат происходит путем анализа времени прихода акустического импульса (бегущей звуковой волны, имеющей характер резкого кратковременного изменения давления) на датчики (малогабаритные микрофоны), расположенные по определенной схеме [1, 2].

Импульсные сигналы, наблюдающиеся в воздушной среде пилотируемого модуля, могут быть вызваны работой различных бортовых систем и аппаратуры, жизнедеятельностью экипажа станции и, возможно, реальными ударами микрочастиц.

Целью данной работы является идентификация источников импульсных сигналов, т. е. выделение среди всего множества сигналов групп, соответствующих одному источнику. Для этого необходимо решить задачу нахождения схожих импульсов.

Методика расчета

Для выявления схожести импульсных сигналов используется взаимный спектральнокорреляционный анализ.

В качестве критерия схожести импульсов принята величина коэффициента корреляции Пирсона, бóльшая некоторого порогового значения r п , как это применяется при построении корреляционных плеяд Терентьева и вроцлавской таксономии [3]. Основным критерием выполнения задачи является выделение в отдельную группу импульсов от срабатывания имитатора пробоя, входящего в состав научной аппаратуры «Средства оперативного определения координат точки пробоя» и предназначенного для создания импульсной акустической волны, близкой по параметрам к волне, возникающей в воздушной среде пилотируемого модуля при пробое гермооболочки высокоскоростной частицей [4].

Пусть имеются K спектров импульсов {ai} от некоторого количества источников, где i = 1, 2, …, K. Каждый спектр представляет собой массив уровней звукового давления в T спектральных полосах ||ait||, где t = 1, 2, …, T.

Спектры сигналов, относящихся к одному и тому же источнику, обладают попарно высоким линейным коэффициентом корреляции

∑ T t = 1 ( ait – – ai )( a jt – a – j )

r = ,

ij ∑ T ( a – a – ) 2 ∑ T ( a – a – ) 2

t = 1 it i t = 1 jt j где i, j = 1, 2, …, K. Верхняя черта означает усреднение по уровням спектра.

Корреляционная матрица || rij || является симметричной, а все ее диагональные элементы равны 1.

При рассмотрении коэффициентов корреляции спектров сигналов важны только близкие к 1 значения. Близкие к –1 значения линейных коэффициентов корреляции ничего не говорят о взаимосвязи спектров сигналов, в отличие от близких к –1 линейных коэффициентов корреляции самих сигналов.

Выбрав пороговый уровень –1 ≤ r п ≤ 1, мы можем одновременной перенумерацией строк и столбцов привести матрицу || rij || к виду

Существование такого преобразования очевидно в предельных случаях: при r п = –1 в общем случае вдоль диагонали будет располагаться одна подматрица, совпадающая с матрицей || rij ||, а при r п = 1 вдоль диагонали будут располагаться K матриц ||1||. Очевидно, что с ростом r п количество подматриц, располагаемых вдоль диагонали, не может уменьшаться. Соответственно, при –1 < r п < 1 количество таких подматриц будет лежать на отрезке [1; K ].

В ходе эксперимента на борту служебного модуля (СМ) РС МКС с декабря 2014 г. по ноябрь 2015 г. (экспедиции МКС-41/42, МКС-43/44 и МКС-45/46) блоком преобразования акустических сигналов (БПАС) было зафиксировано 1 112 700 акустических импульсов. Каждый импульс представляет собой запись сигналов с частотой опроса f опроса = 50 кГц длительностью t порции = 80,192 мс по каждому датчику (4 096 опросов).

Для корреляционного анализа были проведены исследования параметров представления спектров сигналов:

-

• октавные, 1/3-октавные или 1/12-ок-тавные спектры;

-

• представление в физических единицах или в логарифмических (дБ);

-

• диапазон анализируемых частот.

Было установлено, что наилучшие результаты дает представление 1/3-октавных спектров в децибелах.

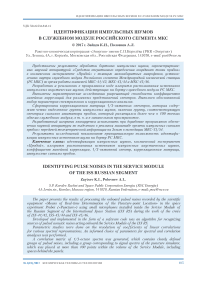

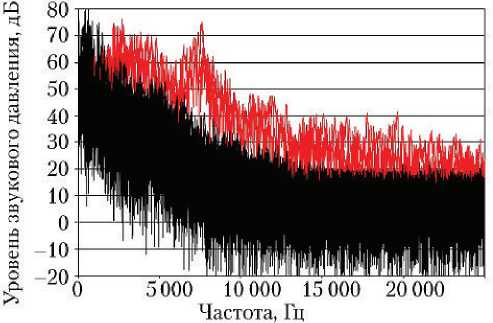

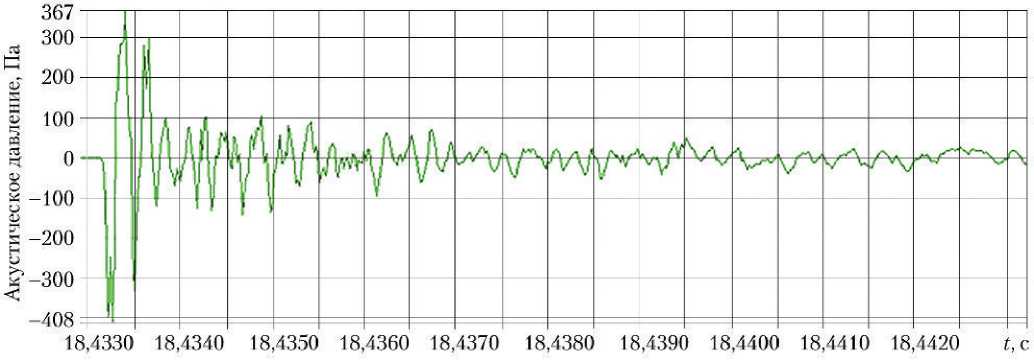

На рис. 1 и 2 представлены узкополосный (в полосах 1 Гц) и 1/3-октавный спектры хлопков имитатора пробоя на фоне прочих импульсов, а на рис. 3 — развертка этого импульса по времени.

Рис. 1. Узкополосный спектр акустического импульса от имитатора пробоя (красный) на фоне спектров прочих импульсов

Рис. 2. 1/3-октавный спектр акустического импульса от имитатора пробоя (красный) на фоне спектров прочих импульсов

Рис. 3. Импульс от имитатора пробоя

Из рис. 2 видно, что в 1/3-октавных полосах с центральными частотами 315 Гц и ниже уровни звукового давления имитатора пробоя сравнимы с фоновыми. Поэтому для корреляционного анализа были выбраны 1/3-октавные спектры с центральными полосами частот от 400 Гц до 16 кГц. Наибольшее превышение спектров импульсов имитатора над спектрами фонового шума наблюдается на частоте 8 кГц. Далее рассмотрим те сигналы, для которых уровни звукового давления в 1/3-октавной полосе с центральной частотой 8 кГц превышали 67,5 дБ по всем каналам. Это гарантировало, что все сигналы имитатора, которых по протоколам проведения космического эксперимента «Пробой» было зарегистрировано 144, в рабочем отсеке СМ попадут в выборку. Всего в выборку попала 2 941 запись. Оставшиеся сигналы также обрабатывались, но ввиду больших объемов в данной статье их анализ не проводился.

Из рис. 3 видно, что длительность импульса от имитатора пробоя составляет не более t импульса = 10 мс. Для учета в анализе только спектра самого импульса, а не фоновых шумов или отраженных волн, возьмем от каждого сигнала порцию N порции = 512 опросов. Длительность порции определяется по формуле:

T порции

= (1/f опроса

)N порции

и составляет 10,24 мс.

Результаты

Построение корреляционной матрицы происходило итерационно, с постепенно растущим пороговым значением r п от –1 до 1 с шагом 0,001.

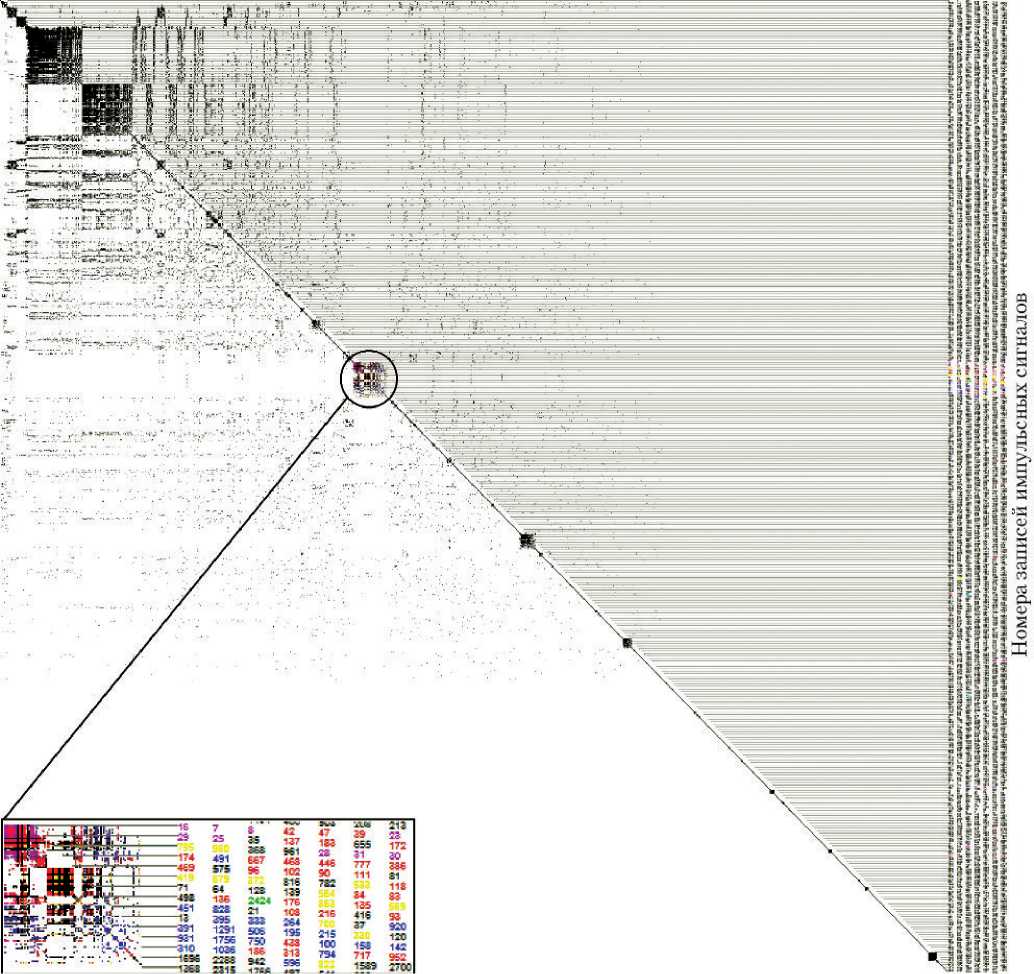

На рис. 4 изображена преобразованная корреляционная матрица, в которой точками обозначены значения rij ≥ 0,970: цветными — запротоколированные сигналы, черными — все прочие сигналы.

Горизонтальными серыми линиями в верхней правой части матрицы показаны сноски на номера сигналов, приведенных в нескольких колонках справа от матрицы. Номера сигналам присвоены в порядке убывания их уровней. Так как корреляционная матрица симметрична, сноски на рис. 4 не мешают разглядеть структуру преобразованной матрицы.

Из рис. 4 видно, что большинство цветных сигналов сгруппировалось в одном квадрате (увеличенное изображение этого квадрата показано в левом нижнем углу рисунка). В него попали 75 выделенных цветом импульсов, соответствующих хлопкам имитатора пробоя, зарегистрированным в протоколах, а также 21 «черный» импульс, которые соответствуют хлопкам имитатора, не вошедшим в протоколы испытаний. Последнее обусловлено особенностями процедуры верификации системы с использованием имитатора пробоя и чувствительностью системы.

Чувствительность системы связана с установленным пороговым уровнем Δ L срабатывания системы по превышению уровня сигнала над уровнем фонового шума (по умолчанию, Δ L = 20 дБ). При установке слишком низкого порогового уровня чувствительность системы повышалась, и после срабатывания системы на звук имитатора пробоя оператор, работающий за лэптопом, не всегда успевал занести данные о координатах места пробоя и времени события, выданные системой в протокол эксперимента до следующего срабатывания системы. Наоборот, при установке слишком высокого порогового уровня система могла не среагировать на сигнал имитатора пробоя при его размещении в заглушенном запанельном пространстве.

Рис. 4. Преобразованная корреляционная матрица

Примечание. Точками на рисунке обозначены значения коэффициентов взаимной корреляции Пирсона rij , такие, что rij ≥ 0,970, при этом различным цветам соответствуют запротоколированные сигналы имитатора пробоя в различных зонах СМ: ■ — в запанельном пространстве рабочего отсека; ■ — на открытых участках рабочего отсека; ■ — в переходном отсеке; ■ — в запанельном пространстве переходной камеры; ■ — на открытых участках переходной камеры; ■ — все прочие сигналы. Горизонтальными серыми линиями показаны сноски на номера сигналов (правая колонка) в порядке убывания их уровней.

В то же время пороговый уровень Δ LR для регистрации импульсных шумов на внутренний носитель системы был значительно ниже порогового уровня срабатывания системы (Δ LR = 6 дБ), поэтому все пропущенные оператором сигналы были зарегистрированы и вошли в наш квадрат «без протокола».

При этом 21 запротоколированный сигнал имитатора не попал в вышеупомянутый квадрат ввиду того, что экипаж МКС-41/42 зачастую использовал нештатные средства генерации акустических импульсов, спектральные характеристики которых существенно отличались от характеристик имитатора пробоя.

Непопадание оставшихся 27 из 144 запротоколированных событий в корреляционную матрицу вызвано срабатыванием системы БПАС, размещенной в рабочем отсеке СМ, не на все сигналы от имитатора пробоя при его установке в смежных отсеках СМ: переходной камере или переходном отсеке. Для регистрации и протоколирования сигналов в этих отсеках использовался переносной автономный регистратор, обработка данных с которого в данной статье не рассматривается.

Заключение

Разработан и реализован в программном коде алгоритм распознавания источников импульсных акустических шумов, действующих на борту служебного модуля РС МКС.

Выполнены параметрические исследования разрешающей способности коэффициентов линейных корреляций для различных представлений спектров. Выполнен обоснованный выбор параметров спектрального и корреляционного анализов.

Сформирована корреляционная матрица 1/3-октавных спектров, которая содержит четко выделенные группы импульсных шумов, включая группу, соответствующую спектрам сигналов имитатора пробоя, который размещался более чем в 100 точках объема служебного модуля, в т. ч. и в запа-нельном пространстве.

Разработанный алгоритм планируется использовать при доработке программного обеспечения научной аппаратуры по выделению в реальном масштабе времени импульсных сигналов пробоя с передачей телеметрической информации на Землю в экспедиции МКС-53/54.

Результаты исследований показывают принципиальную возможность идентификации импульсных источников шума на борту РС МКС.

Список литературы Идентификация импульсных шумов в служебном модуле Российского сегмента МКС

- Половнев А.Л. Определение координат точки пробоя высокоскоростной частицей на борту служебного модуля МКС//Научный вестник МГТУ ГА. 2009. № 56. С. 198-203.

- Патент 2387966 С1. Российская Федерация. Устройство определения координат места пробоя гермооболочки пилотируемого космического объекта и способ определения координат места пробоя. Авершьев С.П., Болотин В.А., Дементьев В.К., Дядькин А.А., Макаревич Г.А., Михайлов А.В., Пелипенко Л.Ф., Половнев А.Л., Рыбак С.П., Тихомиров Н.А.; заявители и патентообладатели -ОАО РКК «Энергия» и ФГУП ЦНИИмаш; заявка 2008140955/28; приоритет от 16.10.2008 г., опубликовано 27.04.2010 г.

- Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. 463 с.

- Авершьев С.П., Будаев В.С., Макаревич Г.А., Михайлов А.В., Пелипенко Л.Ф., Тихомиров Н.А., Дементьев В.К., Рыбак С.П., Половнев А.Л., Сычев А.В. Акустические волны в гермоотсеке космического аппарата при его пробое высокоскоростной частицей//Космонавтика и ракетостроение. 2011. № 1(62). С. 12-17.