Идентификация электрокардиографических предикторов электрической нестабильности миокарда

Автор: Мрочек Александр Геннадьевич, Вайханская Татьяна Геннадьевна, Фролов Александр Владимирович, Воробьев Анатолий Павлович, Мельникова Ольга Петровна, Гуль Людмила Михайловна, Сидоренко Ирина Владимировна, Боровкова Л.В.

Журнал: Евразийский кардиологический журнал @eurasian-cardiology-journal

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Целью работы является разработка и клиническая апробация компьютерной программы для идентификации комплекса прогностических маркеров внезапной сердечной смерти: альтернации Т-зубца, длительности и дисперсии интервала QT, турбулентности сердечного ритма (HRT). Материал и методы: 79 больных с кардиомиопатиями и жизнеопасными желудочковыми аритмиями и 30 пациентов без нарушений ритма. Использовали прецизионные цифровые методы обработки ЭКГ-сигнала. Результаты: получены достоверно высокие значения альтернации Т, дисперсии QT и турбулентности ритма у больных с желудочковыми аритмиями (p

Альтернация т-зубца, дисперсия qt, программа, турбулентность сердечного ритма, электрокардиография

Короткий адрес: https://sciup.org/14342685

IDR: 14342685

Текст научной статьи Идентификация электрокардиографических предикторов электрической нестабильности миокарда

Проблема внезапной сердечной смерти (ВСС) остается одной из актуальных в современной кардиологии и оценка риска ее развития – чрезвычайно сложная задача в медицине, интерес к которой со временем только возрастает. Несмотря на последние достижения в диагностике и лечении болезней сердца, доля ВСС по причине фатальных желудочковых аритмий остается высокой и достигает 11% в общей структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Поэтому активно продолжаются изучение и поиск новых прогностических факторов риска ВСС. Основными пусковыми механизмами ВСС являются жизнеопасные желудочковые аритмии (ЖЖА): желудочковая тахикардия (ЖТ) и фибрилляция желудочков (ФЖ), в основе патофизиологии которых лежит электрическая нестабильность миокарда, которая на клеточном уровне проявляется в форме нарушения проводимости кальциевых каналов мембран кардиомиоцитов [2,3]. В течение последнего десятилетия в клинических исследованиях и в эксперименте активно изучаются процессы изменений реполяризации (как на клеточном уровне, так и в миокарде в целом), потенциально являющиеся причиной ЖЖА: пространственная дисперсия реполяризации, альтернация клеточного потенциала действия, изменения в ионных токах. С помощью математического моделирования было продемонстрировано, что в определенных ситуациях кардиомиоциты могут находиться в устойчивом или мультистабильном равновесии, а при некоторых условиях - в неустойчивом состоянии [4,5]. При неадекватном изменении концентрации ионов Ca2+ происходит изменение длительности потенциала действия (ДПД) и периода рефрактерности. Если в соседних отделах миокарда изменения ДПД происходят в противофазе, возникает пространственная гетерогенность рефрактерного периода и формируются благоприятные условия для запуска механизма reentry. Явление гетерогенности ДПД отражается на ЭКГ в форме временной альтернации морфологии Т-зубца и пространственной дисперсии интервала QT.

Таким образом, электрическая нестабильность миокарда представляет собой пространственно-временное явление, сопряженное с феноменом электрической неустойчивости. Неустойчивые возбудимые среды в работах Л.Ландау и В.Гинзбурга трактуются с позиций нелинейной динамики. Этим объясняется, что в случае физиологической нормы пространственная волна возбуждения распространяется по миокарду без препятствий. Если же в миокарде имеются участки гетерогенности, могут возникать спиральные высокочастотные волны, аннигилирующие основную волну возбуждения, имеющую более низкую частоту. При этом создаются динамические волновые условия для пароксизмов желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков [2,3]. Кроме того, в нестабильных средах образуются точки бифуркации, в которых происходят резкие переходы, например, коэффициент передачи электрического импульса из режима 1:1 может скачкообразно перейти в режимы 1:2, 2:1, 4:3 и т.д. В совокупности все эти исследования создали основу для выявления маркеров электрической нестабильности миокарда – альтернации зубца Т и дисперсии интервала QT.

Самым распространенным неинвазивным методом для скринингового определения аритмического риска является холтеровское мониторирование (ХМ) электрокардиограммы (ЭКГ). Изучение изменений на ЭКГ, сопряженных с желудочковой эктопией, анализ их взаимосвязи с вегетативной регуляцией создает предпосылки для разработки новых способов диагностики риск-стратификационных маркеров. Так, в настоящее время одним из способов прогнозирования ВСС стала оценка показателей турбулентности сердечного ритма. Признаком нестабильности системы регуляции гемодинамики является патологическая турбулентность сердечного ритма (HRT - heart rate turbulence) [6]. HRT – это двухфазная физиологическая реакция синусового узла на желудочковую экстрасистолу (ЖЭС). Она состоит из короткого начального ускорения с последующим замедлением сердечного ритма. Патологическая HRT свидетельствует о дисфункции барорецепторного контроля и обладает выраженной прогностической значимостью. Так, по данным Е.В. Шляхто с соавт. 2-х летняя смертность у больных ИМ с патологической HRT в 3,5 раз выше, чем у таких же больных с нормальной HRT [7].

К независимым предикторам ВСС относят также синдром удлиненного QT и высокую дисперсию интервала QT (dispQT), которые считаются электрофизиологическим субстратом желудочковой тахикардии по типу “пируэт” [8, 9].

Таким образом, анализ параметров ЭКГ позволяет выявить ряд риск-стратификационных предикторов ВСС, объединенных в общее понятие “электрическая нестабильность”, которая отражает временную и пространственную гетерогенность процессов реполяризации миокарда. Электрические процессы, связанные с гетерогенностью, проявляются на ЭКГ в виде альтернации Т-зубцов и дисперсии интервала QT, а барорецепторная дисфункция оценивается параметрами турбулентности HRT. Использование вышеперечисленных прогностических маркеров сердечной смерти имеет важное практическое значение, так как позволяет своевременно стратифицировать пациентов и выбирать оптимальную лечебную стратегию. Однако, внедрение этих методов оценки ЭКГ в нашей республике сдерживается от- сутствием специализированного программного обеспечения.

Целью работы является создание и клиническая апробация компьютерной программы для идентификации комплекса прогностических маркеров ВСС: альтернации Т-зубца, длительности и дисперсии интервала QT, турбулентности сердечного ритма (HRT) и изучение возможностей комбинированной оценки состояния автономной нервной системы для выявления электрической нестабильности миокарда у пациентов с кардиомиопатией (дилатационной, ишемической и гипертрофической) и риском развития желудочковых тахиаритмий.

МЕТОДЫ

Маркеры электрической нестабильности (HRT и TWA) определялись по данным анализа цифровой ЭКГ в 12 отведениях с длительностью записи 5 минут с помощью цифрового электрокардиографического комплекса «Интекард-7» (Минск). Предварительно проводилась адаптивная цифровая фильтрация сетевых, высокочастотных помех и дрейфа изолинии. Далее запись ЭКГ делилась на отрезки по 15 сек., в каждом из которых выполнялась оценка альтернации зубца Т (TWA). Нами реализован алгоритм оценки TWA по методу бегущей средней с модификацией зоны поиска вероятной альтернации [10]. В зону поиска включали временной отрезок от точки J до точки, расположенной через 30 мс после максимума Т. В каждом кардиобите выделялся Т-зубец. Входной поток Т-зубцов разделили на четный и нечетный в каждом из которых выполняли процедуру выравнивания Т зубцов по максимумам. После чего подобные по форме Т-зубцы с коэффициентом корреляции >0,8 включали в анализ, остальные отбраковывали. По первым кардиобитам строили начальные усредненные четный и нечетный кардиобиты. Далее усредненные комплексы корректировались по алгоритму минимизации разности между ними путем прибавления или вычитания инкремента к текущему усредненному кардиобиту. Модифицированная бегущая средняя постоянно пересчитывалась по всему массиву. В итоге получали четный и нечетный усредненные кардиобиты. За локальную TWA принимали макcимальную разность между ними. В качестве итоговой оценки TWA принимался абсолютный максимум из всех оценок, полученных в каждом из локальных 15-ти секундных c отрезков. Дополнительно рассчитывали Сv - коэффициенты вариации амплитуды и длительности TWA, вы

Таблица 1 - Клиническая характеристика пациентов основной группы с жизнеопасными желудочковыми аритмиями

|

Сердечно-сосудистое заболевание |

Количество пациентов (n=79) |

Средний возраст (лет) |

ХСН по NYHA (ФК) |

Количество пароксизмов ЖТ по данным ХМ |

|

Ишемическая кардиомиопатия |

19 |

58,9±8,7 |

2,9±0,9 |

1,20±0,92 |

|

Дилатационная кардиомиопатия |

33 |

48,8±9,3 |

3,0±0,5 |

2,30±1,67 |

|

Гипертрофическая кардиомиопатия |

27 |

45,9±8,9 |

1,9±0,8 |

2,40±1,96 |

раженные в процентах. Низкой альтернации соответствовал Cv <15%, умеренной - 15

Дисперсию QT в мс измеряли как разность между самым длинным и самым коротким интервалами QT в 10-ти последовательных комплексах ЭКГ-12 с усреднением показателя. Синдром высокой (патологической) дисперсии QT фиксировался при dispQT>70 мс.

Турбулентность сердечного ритма HRT в соответствии с международным стандартом оценивалась двумя параметрами: HRTO - начало турбулентности в % и HRTS - наклон турбулентности в мс/RR [6]. Физиологические значения нормы этих параметров соответствуют HRTO<0% и HRTS>2,5 мс/RR. Выделяли ситуации с одним или двумя патологическими параметрами HRT. Оценка HRT выполнялась, если в записи ЭКГ содержалась хотя бы одна желудочковая экстрасистола (ЖЭС) и 20 последующих синусовых сокращений сердца. При нарушении этих условий запись ЭКГ повторялась.

Последовательность работы компьютерной программы включала ввод идентификатора пациента, содержащего его семейный анамнез (синкопе, ИМ, АГ, сердечная недостаточность и\ или ВСС у родителей или ближайших родственников) и запись ЭКГ-сигнала, оцифрованного с частотой 1000 Гц, длительностью 5-7 минут. Далее по разработанным алгоритмам оценивался весь комплекс параметров электрической нестабильности миокарда, на базе которых основана риск-классификация ВСС (Рис.1). Все результаты заносились в динамический архив. Разработанная программа ориентирована на использование PC-компьютера и цифрового электрокардиографа “Интекард-7”. Комплексное обследование пациентов также включало: эхокардиографию по общепринятой методике на ультразвуковом сканере Vivid 7 (GE,США), ХМ-ЭКГ на аппаратах «OXFORD Medilog Optima» (Великобритания) и «Phillips ZIMED» (Германия) на фоне базовой терапии.

МАТЕРИАЛ

Разработанная информационная технология апробирована в двух клинических группах исследуемых. Основная группа включала 79 пациентов (средний возраст 51,2±10,1 лет, 36,7% женщин) с выявленными при 24-часовом ХМ-ЭКГ жизнеопасными желудочковыми аритмиями (ЖЖА): пароксизмами устойчивой и неустой-

Семейный I анамнез

Есть генетический риск

Нет генетического риска

Высокая альтернация

ID-пациента

Альтернация Т

Умеренная альтернация

Низкая альтернация

д

Высокая дисперсия QT

Низкая дисперсия QT

оценка

I Дисперсия QT оценка

ЭКГ - 12

PC-компьютер

Динамический архив

Одиночная экстрасистолия

Нет экстрасистол

Турбулентность сердечного ритма

Частая расистолия

Детектор аритмий

Патологическая турбулентность

Один из параметров патологический

Турбулентность в норме

■ Основная группа Контрольная группа

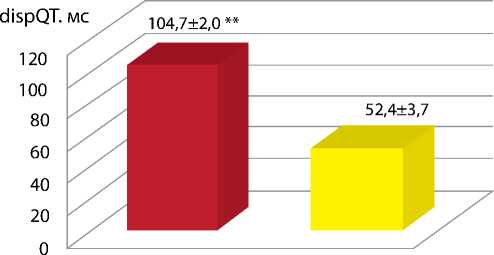

Рисунок 2 - Результаты оценки дисперсии интервала QTс в мс у больных с жезнеопасными желудочковыми аритмиями (основная группа, n=39) и у больных без нарушений сердечного ритма (контрольная группа, n=30), ** - достоверность различий p<0,001

Рисунок 1 – Алгоритм программной оценки комплекса кардиологических маркеров электрической нестабильности миокарда

Таблица 2 - Клиническая характеристика пациентов контрольной группы без желудочковых аритмий

|

Сердечно-сосудистое заболевание |

Количество пациентов (n=30) |

Средний возраст (лет) |

ХСН по NYHA (ФК) |

Количество пароксизмов ЖТ по данным ХМ |

|

Дилатационная кардиомиопатия |

15 |

51,2±10,1 |

2,9±0,5 |

0 |

|

Гипертрофическая кардиомиопатия |

15 |

49,2±11,3 |

1,5±0,9 |

0 |

чивой желудочковой тахикардии (ЖТ). В контрольную группу включили 30 пациентов с КМП (средний возраст 50,7±9,8 лет, 33,3% женщин), не имеющих желудочковой аритмии в анамнезе и при ХМ-ЭКГ. Клинические характеристики больных основной и контрольной группы представлены в таблицах 1 и 2.

Оценку желудочковой эктопической активности, анализ вариабельности и турбулентности сердечного ритма (HRT), альтернации Т-зубца и дисперсии интервала QT параллельно проводили по данным ХМ-ЭКГ и 5-минутной ЭКГ-12.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате исследования выявили достоверные различия показателей турбулентности сердечного ритма, дисперсии QT и альтернации зубца Т (при отсутствии значимых отличий показателей ВСР) у больных с ЖЖА по сравнению с группой пациентов без клинически значимых аритмий. В основной группе среднее значение dispQT составило 104,7±2,0 мс, а в контрольной группе пациентов без значимых нарушений ритма dispQTс была достоверно ниже 52,4±3,7 мс (p<0,001). На рис. 2 представлены результаты оценки дисперсии интервала QTс в основной и контрольной группе. По оси ординат значения

Альтернация

Альтернация амплитудыТ длительностиТ

■ Основная группа Контрольная группа

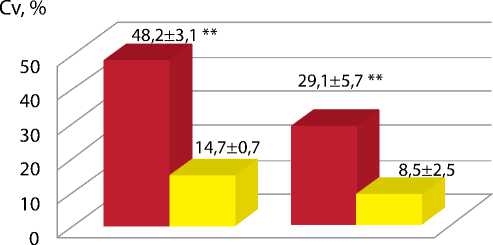

Рисунок 3 – Коэффициенты вариации альтернации Т-зубца по амплитуде и длительности в % у больных в основной (n=39) и контрольной группе (n=30), ** - достоверность различий p<0,001

дисперсии в мс. В основной группе dispQTс значительно превышает порог нормы (>70 мс), а в контрольной группе больных без зарегистрированных нарушений ритма dispQTс была достоверно ниже порога. Это свидетельствует о том, что у больных с ЖЖА (n=39) пространственная неоднородность процессов реполяризации миокарда достоверно выше нормы и отличается от контрольной группы.

У лиц без нарушений ритма альтернация амплитуды зубца Т по оценке коэффициента вариации составила 14,7%, а длительности– 8,5%, что указывает на качественную однородность совокупности признака. Напротив, у больных с ЖЖА альтернация амплитуды Т составила 48,2% (высокий коэффициент альтернации), а длительности Т – 29,1%, что отражает выраженную гетерогенность процессов реполяризации и электрическую нестабильность миокарда. Достоверность отличий с контрольной группой p<0,001. На рис. 3 представлены результаты оценки альтернации Т в основной и контрольной группах. По оси ординат отложены значения коэффициента вариации альтернации амплитуды и длительности зубца Т в %. Полученные нами результаты оценки TWA согласуются с данными авторов исследования [3].

В основной группе пациентов с КМП и желудочковыми тахиаритмиями выявлены патологические значения ТСР (HRTO= 0,98±0,51% и HRTS=1,30±0,17 мс/RR), достоверно отличающиеся от показателей ТСР в контрольной группе пациентов без клинически значимых желудочковых аритмий (HRTO= - 3,2±0,27% и HRTS=2,9±0,98 мс/RR, p<0,001). Патологический показатель «начало турбулентности»- HRTO- на 46,5% чаще выявлялся в группе пациентов с ГКМП по сравнению с группой больных с ДКМП, где больше на 38,4% идентифицировался «наклон турбулентности»- HRTS.

В таблице 3 систематизированы результаты сопоставления выявленных маркеров нестабильности TWA, dispQTс и HRT в основной и контрольной группах обследуемых.

Таблица 3 - Патологические изменения ЭКГ при ХМ-ЭКГ (Oxford) и 5-минутной ЭКГ

(Интекард-7) в основной и контрольной группе пациентов

|

Сравниваемые группы |

Количество пациентов |

Дисперсия QTинтервала (мс) |

Альтернация Т-зубца -TWA (Сv%) |

Турбулентность сердечного ритма (HRT) (%) HRTO HRTS (мс/RR) |

|

|

Основная |

79 |

104,7±2,03 |

48,2±3,12 |

0,98±0,51 |

1,3±0,17 |

|

Контрольная |

30 |

52,4±3,71 |

14,7±0,71 |

-0,32±0,27 |

2,9±0,98 |

|

Достоверность, р |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

|

ОБСУЖДЕНИЕ

TWA – показатель изменений формы, амплитуды, длительности или полярности зубца Т, электрокардиографический маркер уязвимости к ЖЖА, тесно связан с аритмогенезом и отражает изменения в электрофизиологических процессах сердца (так называемое электрическое ремоделирование). Полученные нами оценки TWA согласуются с Рекомендациями математической статистики [11]. Так у лиц без нарушений ритма альтернация амплитуды зубца Т составила 14,7%, а длительности – 8,5%, что указывает на качественную однородность совокупности признака. Можно считать, что процессы реполяризации в данном случае носят гомогенный, стабильный характер. Напротив, у больных с ЖЖА альтернация амплитуды Т составила 48,2%, а длительности Т – 29,1%. Если коэффициент вариации Сv превышает 30%, говорят о неоднородности и сильной вариации признака. Следовательно, в изученной нами группе больных с КМП и нарушениями ритма процессы реполяризации миокарда имеют выраженный гетерогенный характер, поэтому риск ВСС у таких больных существенно выше. Полученные нами данные на когорте пациентов (n=15) с ИКД, нуждаются в дальнейшем изучении и подтверждении возможности применения и оптимизации теста TWA с выявленияем специфического порога (количественного и качественного) для отбора пациентов, нуждающихся в профилактической ИКД-терапии. Применение этой методики особенно необходимо для пациентов КМП не только с высоким риском ВСС, но и без выявления предшествующих эпизодов ЖЖА. Установлен интересный для практического применения факт: 4-ем пациентам с ГКМП и 11-и больным из основной группы по клиническим показаниям (класс показаний I) были имплантированы кардиовертеры-дефибрилляторы (ICD) или ресинхро-низирующие устройства с функцией дефибриллятора (CRT-D). При ретроспективной оценке результатов TWA в этой группе пациентов выявлена высокая патологическая альтернация зубца Т (n=15, Сv=65,3±7,12%), достоверно (p<0,001) отличающаяся от таковой в остальной группе (ДКМП+ГКМП) с ЖЖА (n=60, Сv= 33,5±8,52%), имеющих также патологические значения этого показателя.

В отношении дисперсии QT ситуация такова. У больных с нарушениями ритма среднее значение dispQT превысила пороговое значение “норма-патология” на 49,6 %, а у больных без нарушений сердечного ритма среднее dispQT оказалось ниже порога на 25,1%. Полученные данные подтверждают возможность использования и ценность показателя дисперсии интервала QTс в качестве предиктора ЖЖА.

ТРС отражает эффективность барорефлекторных механизмов автономной регуляции ритма к быстрой компенсации внутрисердечных гемодинамических дисфункций, вызванных желудочковыми аритмиями. При нарушенном автономном контроле ритма сердца эта реакция ослаблена или полностью отсутствует, что подтверждается нашими исследованиями. Взаимосвязи показателей HRTO и HRTS не отмечалось, но чаще патологический показатель «начало турбулентности» ТСР встречался у пациентов с ГКМП, а «наклон турбулентности» ТСР – у больных с ДКМП.

ВЫВОДЫ

Выполненное исследование свидетельствует о том, что в клинической практике для скрининговой процедуры выявления предикторов жизнеопасных желудочковых аритмий (альтернация зубца Т, длительность и дисперсия интервалов QTс, турбулентность сердечного ритма) может быть использован программно-алгоритмический комплекс “Интекард-7”. Полученные результаты исследования продемонстрировали достоверные различия показателей турбулентности сердечного ритма, дисперсии QTc, TWA-альтернации зубца Т у больных с КМП и жизнеопасными желудочковыми нарушениями ритма по сравнению с группой пациентов без клинически значимых аритмий. Нами установлено, что у пациентов с ЖЖА альтернация амплитуды Т зубца в 3,3 раза превышает этот показатель в группе без аритмий, турбулентность сердечного ритма (HRTO) в 3 раза, а дисперсия QTс в 2 раза выше, чем аналогичные показатели в контрольной группе пациентов без клинически значимых нарушений сердечного ритма.

Таким образом, полученные данные подтверждают возможность использования электрокардиографических критериев: ТСР, альтернации Т зубца и дисперсии QTc в качестве предикторов ВСС с целью своевременной стратификации риска желудочковых тахиаритмий и выбора оптимальной лечебной тактики.

Список литературы Идентификация электрокардиографических предикторов электрической нестабильности миокарда

- Radoi N., Pescariu S., Ivanica G. et al. Microvolt T-wave alternans: a new method to evaluate the risk of sudden cardiac death. Timisoara medical J. 2004; 2: 179-183.

- Karma A., Gilmour R. Nonlinear dynamics of heart rate disorders. Physics Today 2007; 3:51-57.

- Zheng I., Colleen E. L-type Ca2+ channel mutation and T-wave alternans: а model study. American J. of Physiology 2007; 292:66-75.

- Суровяткина Е.Д. Методы нелинейного анализа в динамике электрической активности сердечной клетки человека. В: Назиров Р.Р. (ред.). Методы нелинейного анализа в кардиологии и онкологии: физические подходы и клиническая практика. Вып.2. М: КДУ, 2010:206 c.

- Janse M. Is there chaos in cardiology? British Heart J. 1992; 67:3-4.

- Bauer A., Malik M., Schmidt G. et al. Heart rate turbulence: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Amer. Coll. Cardiology 2008; 52:1353-56.

- Шляхто Е.В., Бернгардт Э.Р., Пармон Е.В. и др. Турбулентность сердечного ритма в оценке риска внезапной сердечной смертности. Вестник аритмологии 2005; 38:49-55.

- Мрочек А.Г., Гончарик Д.Б., Часнойть А.Р. и др. Синдром удлиненного QT. Кардиология в Беларуси 2010; 3:28-23.

- Kautzer J., Malic M. QT interval dispersion and its clinical utility. Pac. Clin. Electrophysiol. 1997; 20(10): 2625-2640.

- Khaustov A., Nemati S., Clifford G. An open-source standard T-wave alternans detector for benchmarking. Computers in Cardiology 2008; 52: 509-512.

- Лыпчук В.В., Лысюк О.В. Методические рекомендации из статистики. -Львов: ЛДАУ, 2009. -93 c.