Идентификация особенностей топографии сосудов шеи в профилактике кровотечений при хирургических вмешательствах на глотке

Автор: Крюков Андрей Иванович, Колесников Лев Львович, Царапкин Григорий Юрьевич, Иванчиков Александр Альбертович, Товмасян Анна Семеновна, Арзамазов Сергей Германович, Панасов Сергей Александрович, Горовая Елена Владимировна, Какорин Александр Сергеевич

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

Знание топографии и синтопии сосудов шеи необходимо при проведении хирургических вмешательств на ЛОР-органах (небные миндалины, гортань, слуховые трубы, носоглотка). Авторами изучены анатомо-топографические особенности крупных сосудов шеи по отношению к структурам глотки по данным MPT-исследований, позволяющие планировать тактику хирургического лечения пациентов и проводить профилактику геморрагических осложнений. Обследовано 109 пациентов (218 небных миндалины) с хроническим тонзиллитом (64 женщины и 45 мужчин) в возрасте от 15 до 54 лет. Пациентам проводилась MPT-диагностика сосудов шеи в сосудистом режиме, производились измерения от выявленных сосудов до капсулы небных миндалин на уровне верхнего и нижнего полюсов и в области средней трети небной миндалины, проводился анализ проведенных исследований с целью выявления сосудистых аномалий. Расстояние от a. carotis externa до верхнего полюса небной миндалины составляет 17,1 ± 1,О1 мм, до нижнего полюса - 10,3 ± 0,18 мм, в области средней трети - 10,7 ± 0,12 мм; расстояние от a...

Топография сосудов шеи, аномалии сосудов шеи, хронический тонзиллит, тонзиллэктомия, мрт-диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/143177146

IDR: 143177146

Текст научной статьи Идентификация особенностей топографии сосудов шеи в профилактике кровотечений при хирургических вмешательствах на глотке

Введение. Знание топографии и синтопи-ческих особенностей сосудов шеи необходимо при проведении хирургических вмешательств на ЛОР-органах, в особенности на небных миндалинах, гортани, слуховых трубах и носоглотке. При планировании хирургического вмешательства в этой области необходимо учитывать наличие возможных особенностей строения и аномалий развития сосудов шеи. Однако, необходимо отметить, что исследования о вариативности расположения и кровоснабжения, а также об аномалиях развития сосудов шеи в оториноларингологии достаточно скудны и малоинформативны. Эта проблема, в большинстве своем, рассматривается в общем плане, но очень важно изучить прикладную сторону данного вопроса, в частности при хирургических вмешательствах на ЛОР-органах.

По данным литературы шейная часть внутренней сонной артерии (ВСА) идет к основанию черепа без ветвления. В 1868 году Генле сообщил об изменениях в ходе ВСА [1, 2, 3]. Основываясь на систематизированной посмертной статистике и ангиографических исследованиях, распространенность таких изменений составляет от 10 до 40 % среди населения. Изменения ВСА, как правило, двусторонние [4, 5]. При аномалиях ВСА достаточно высок риск травматизации ее при тонзиллэктомии [6, 7], дренировании паратонзиллярных абсцессов и аденотомии [8, 9, 10]. Анатомо-топографические особенности ВСА являются важными для хирургов головы и шеи и для оториноларингологов. Наличие аномалий сосудистого русла у пациентов, идущих на хирургическое лечение чревато развитием грозных интра– и послеоперационных осложнений. Одним из наиболее частых и грозных осложнений после хирургических вмешательств на органах головы и шеи является кровотечение [11]. Особенно это важно в тех случаях, когда аномальное расположение сонных артерий является причиной расширения заглоточного, парафарингеальных и паратонзиллярных пространств. Изгибы и петли ВСА могут являться факторами риска для развития кровотечения при любых хирургических операциях в этой области.

Наиболее удобная в клинической практике является классификация аномалий ВСА была впервые предложена в 1965 г. Weibel J. и Fields W. S.: 1) извитость (tortuosity) хода сонной артерии без наличия острых углов – любые С - и S-образные деформации сонных артерии; 2) извитость, приводящая к образованию петли (coiling); 3) перегиб (kinking) – ангуляция (углообразование) одного или нескольких сегментов сонной артерии, с возможным формированием стеноза в области перегиба [12]. Патогенез развития аномалий ВСА заключается в наследственно-обусловленных дефектах структуры эластина и коллагена, и как следствие – увеличение активности деградатив-ных энзимов: коллагеназы и эластазы. Образование аномалий по данным мировой литературы усугубляется артериосклерозом или фибромуску-лярной дисплазией, развивающейся с возрастом, что в свою очередь может иметь значение в развитии цереброваскулярных симптомов.

Помимо наиболее часто развивающихся на фоне аномалий ВСА цереброваскулярных заболеваний, необходимо рассматривать данные аномалии, как высокий риск развития интра– и послеоперационных кровотечений при проведении хирургических вмешательствам на ЛОР-органах. Внутренняя сонная артерия располагается в непосредственной близости от анатомических образований ЛОР-органов (гортань, небные миндалины, слуховые трубы), а наличие тех или иных аномалий существенно сокращает эти расстояния.

Необходимо отличать аномалии развития сосудов шеи, описанные выше, от анатомических особенностей расположения и развития крупных сосудов шеи и их ветвей, которые возникают в результате неправильной закладки жаберных дуг на эмбриональном этапе внутриутробного развития плода. Эти анатомические особенности могут оставаться не выявленными на протяжении всей жизни, но в редких случаях не только способны давать клиническую симптоматику, но и даже угрожать жизни человека.

В связи с этим, перед проведением хирургического вмешательства на тех или иных ЛОР-органах необходимо опираться не только на клиническую картину заболевания и особенности строения анатомических образований у конкретного пациента, но также и на данные дополнительных методов обследования сосудов шеи (УЗДГ сосудов шеи, КТ и МРТ-диагностика с контрастированием сосудов брахиоцефального ствола).

Необходимо отметить, что малоинвазивные методы исследования, такие, как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) достаточно широко используются в практики врачей-оториноларингологов в повседневной практике. На базе ГБУЗ «Научно-исследовательского клинического Института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ проводятся и внедряются новейшие методы диагностики и лечения, основанные на данных, полученных с помощью КТ и МРТ-исследований. Это и измерения просвета решетчатой воронки у пациентов, готовящихся к плановому хирургическому лечению по поводу ретенционных кист гайморовых пазу [13], изучение синтопии перпендикулярной пластинки решетчатой кости по отношению к средней носовой раковине [14], оценка топографо-анатомических особенностей взаимоотношения преддверно-улиткового нерва и внутренней сонной артерии [15]. Данные методы исследования явились основой в разработке новых хирургических методов лечения и инновационных приспособлений: разработан новейший метод пластики перфорации перегородки носа за счет изучения КТ-анатомии полости носа и векторного измерения распространенности мукоперихондрия в мукопериост [16], изучение архитектоники и измерение размеров полости носа с целью создания оригинальных септальных шин, соответствующих зоне септопластического воздействия и разработки метода их фиксации к перегородке носа [17], а также векторное измерение и создание интегрированного в сплинт электрода для проведения курса физиотерапевтических процедур пациентам в послеоперационном периоде [18].

КТ и МРТ-диагностика в оториноларингологии хорошо зарекомендовали себя на практике, что и позволило нам разработать оригинальную методику диагностики сосудов шеи у пациентов с хроническим тонзиллитом, которые готовятся к плановому хирургическому лечению.

Хронический тонзиллит является распространенной патологией в практике врача-оториноларинголога. По статистике взрослое население страдает от данного заболевания в 5 – 10 % случаев, а детское – в 12 – 15 % (у детей с ослабленным иммунитетом хронический тонзиллит развивается в 40 % и более случаев) [11, 19]. При развитии токсико-аллергических явлений и появлении признаков общей интоксикации организма с вовлечением в процесс сопряженных органов и систем, а также при отсутствии эффекта от консервативных методов лечения пациентам показано хирургическое лечение в объеме двусторонней тонзиллэктомии, то есть - радикального удаления очага хронической инфекции из ротоглотки [19]. Тонзиллэктомия является на сегодняшний день «рутинным» хирургическим вмешательством с давно отработанной пошаговой методикой. Од- нако, практическая оториноларингология не стоит на месте, и с каждым днем появляется все больше современных технологий и приспособлений, облегчающих хирургу процесс удаления небных миндалин, а пациенту - обеспечивая наиболее комфортное течение операции и послеоперационного периода. Одним из самых частых и грозных интра– и послеоперационных осложнений является кровотечение из миндаликовой ниши. Кровотечения в зависимости от источника могут быть как сосудистыми, то есть локальными с явным источником геморрагии, так и паренхиматозными - из мягких тканей тонзиллярной ниши, по характеру – артериальными и венозными, явного или скрытого характера. Операция удаления миндалин всегда сопровождается кровотечением, которое к тому же может иметь место в послеоперационном периоде и по данным различных авторов отмечено у 1,5-13% оперированных больных. Знания топографо-анатомических особенностей расположения тонзиллярных сосудов по отношению к капсуле небных миндалин, а также - мануальные навыки хирурга и применение современных технологий во многом предопределяют благоприятный исход хирургического вмешательства и отдаленные его последствия. Об окончании операции двусторонней тонзиллэктомии свидетельствует полноценный гемостаз непосредственно в операционной, пациента выводят из наркоза и переводят в палату только с сухими тонзиллярными нишами. Индивидуальные особенности каждого пациента, аномалии развития и вариативность строения сосудов шеи, а также длительность и особенности течения хронического тонзиллита у больных (в особенности при наличии паратонзиллярных абсцессов в анамнезе) не гарантируют врачу благоприятного течения операции и послеоперационного периода.

Наиболее опасными зонами при тонзиллэктомии и, соответственно, частыми источниками кровотечений являются верхний угол миндаликовой ниши, где очень близко проходят ветви нисходящей небной артерии; средняя треть небной миндалины с ветвями восходящей небной артерии и нередко с крупными миндаликовыми артериями, отходящими непосредственно от наружной сонной артерии. Наиболее частым источником кровотечения является область нижнего полюса небной миндалины, к которому близко прилежат язычная и верхнечелюстная артерии [11]. Несмотря на знания и умения хирурга, сложность заключается в том, что необходимость остановки интраоперационных кровотечений всегда носит фактический характер, усложняя и увеличивая объем и время проведения хирургического вмешательства, что приводит, в свою очередь, к негативным последствиям, особенно при проведении операций под эндотрахеальным наркозом.

На сегодняшний день данные о топографоанатомических особенностях взаимоотношений сосудов шеи и небных миндалин описаны лишь в нескольких руководствах по хроническому тонзиллиту и заболеваниям глотки. В настоящее время ЛОР-хирурги при выполнении тонзиллэктомии опираются на данные И. Д. Булатникова по топографо-анатомическим особенностям взаимоотношений сосудов шеи и небных миндалин [20], на этих же данных основывается и Б. С. Преображенский [21]. По этим данным расстояние от капсулы небной миндалины до a. carotis externa составляет 41 мм, до a. carotis interna - 28 мм в области верхнего полюса, а в области нижнего полюса небной миндалины на расстоянии 28 мм от капсулы расположена a. carotis externa, 14 мм - a. carotis interna. Данные за расположение других сосудов по отношению к капсуле небной миндалины в приведенной монографии отсутствуют. Изучив работу Д. И. Булатникова «Regio latero-pharyngea. Topographie ihrer Arterien im Zusammenhang mit der Frage uber gefahrliche Blutungen bei operative Eingriffen in der Regio tonsillaris.» 1915 г., нами выявлено несколько недостатков, которые обусловлены нехваткой научно-технического обеспечения того времени: 1) небольшое количество исследуемых образцов (всего 33 препарата); 2) исследования проводились на замороженных трупах, что безусловно меняет структуру биологических тканей и их топографо-анатомические взаимоотношения, так как отсутствовали способы быстрой заморозки трупных тканей; 3) в описании исследования нет четко сформулированных и представленных методов измерения расстояния от крупных сосудов шеи до небных миндалин; 4) по данным измерений не проводился статистический анализ полученных показателей, а приведенные выше значения соответствуют описанию измерений одного препарата, что некорректно применять в отношении полученных данных. В связи с этим достоверность опубликованных данных вызывает определенные сомнения, что в свою очередь послужило стимулом для разработки нами оригинальной методики исследования сосудов шеи на догоспитальном этапе у пациентов с хроническим тонзиллитом, которым планируется хирургическое лечение.

Цель исследования - изучить анатомотопографические особенности крупных сосудов шеи по отношению к структурам глотки с целью профилактики интра- и послеоперационных геморрагических осложнений.

Задачи исследования: 1) исследовать синто-пию крупных сосудов шеи по отношению к капсуле небных миндалин по данным МРТ-исследований для профилактики геморрагических осложнений тонзиллэктомии;

-

2) изучить частоту встречаемости аномалий развития крупных сосудов шеи (внутренних и наружных сонных артерий) и особенности кровоснабжения небных миндалин по данным МРТ-диагностики в сосудистом режиме и дать их синтопическую оценку по отношению к структурам глотки (небным миндалинам и слуховым трубам).

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 109 пациентов (218 небных миндалины) с хроническим тонзиллитом токсико-аллергической формы I и II степени, из них 64 женщины и 45 мужчин в возрасте от 15 до 54 лет.

Пациентам на догоспитальном этапе проводилась магнитно-резонансная томография сосудов головы и шеи по уникальной, разработанной нами совместно с центром МРТ-диагностики «МРТ-СИТИ» методике, которая во многом схожа со стандартными методами МРТ-диагностики сосудов. Исследование выполнялось на сверхпроводящем Магнитно-резонансном томографе фирмы Philips с индукцией поля 1,0 Тесла с помощью специализированной многоканальной комбинированной катушки «голова-шея». Положение пациента: лежа на спине. Диагностика проводилась в следующей последовательности режимов: 1) Survey – последовательность для дальнейшей разметки исследования; 2) T2coronal – режим Т2 для дифференциации тканей небной миндалины; 3) STIRaxial – режим с подавлением МР-сигнала от жировой ткани для лучшей дифференцировки от окружающих тканей; 4) 3DI_BTFEaxial – режим ангиографии с толщиной среза 0,75 мм для первичной визуализации наружных сонных артерий; 5) 3DPCAcoronal – режим ангиографии со скоростью кровотока 45 см/сек и толщиной среза 0,9 мм для визуализации наружных сонных артерий на всем протяжении в зоне исследования; 6) 3DI_BTFEaxial - режим ангиографии с толщиной среза 0.75 мм и блоком 15 см для детальной визуализации ветвей наружных сонных артерий.

Особенностью данного метода является выявление крупных сосудов шеи (a. carotis externa, a. carotis interna, v. jugularis interna), проходящих в непосредственной близости от капсулы небной миндалины, а также определение наиболее крупных ветвей наружной сонной артерии (a. lingualis, a. maxillaris), кровоснабжающих небные миндалины, по скорости кровотока в них без применения контрастных веществ.

Полученные нами данные обрабатывались в программе «eFilm Lite», проводились измерения расстояний (в мм) от крупных сосудистых стволов до капсулы небных миндалин на трех уровнях: в области верхнего и нижнего полюсов, а также в области средней трети небной миндалины. Данные заносились в специальные таблицы программы Microsoft Office Excel. Всем пациентам, обследованным по данной методике, с учетом полученных данных в плановом порядке была выполнена двусторонняя тонзиллэктомия с применением различных видов хирургической техники.

Результаты исследования и их обсуждение. Статистически обработав полученные результаты исследования, нами было установлено, что в области верхнего полюса расстояние от a. carotis externa составило 17,1±1,01 мм (p<0,05), от a. carotis interna – 14,5±0,84 мм (p<0,05), от v. jugularis interna – 28,3±2,01 мм (p<0,05).

Так же у 17,4 % пациентов в области верхнего полюса была выявлена близко расположенная a. maxillaris – 16,4±0,43 мм (p<0,05) от капсулы небной миндалины, и у 9,8 % - a. tonsillaris на расстоянии 1,88±0,01 мм (p<0,05) от капсулы, a. occipitalis 25,6 ± 0,12 (p<0,05) мм – 18,9 %. В области средней трети небной миндали расстояние от a. carotis externa составило 10,7±0,12 мм (p<0,05), от a. carotis interna – 15,3±0,07 мм (p<0,05), от v. jugularis interna – 22,7±1,24 мм (p<0,05).

У 46,2 % пациентов в данной области выявлена a. maxillaris, отстоящая от капсулы небной миндалины на 9,6±0,02 мм (p<0,05), а так же у 6,8 % в области средней трети небной миндалины визуализировалась a. lingualis на расстоянии 4,7±0,02 мм (p<0,05) от капсулы. Так же на этом уровне выявлены a. facialis: 4,2 ± 0,01 мм (p<0,05) – 0,76 % и a. occipitalis – 14,8±0,11 мм (p<0,05) – 19 % от небной миндалины, выявлены aa. tonsillares в 23 % случаев – среднее расстояние 2,51 ±0,01 мм (p<0,05) мм.

В области нижнего полюса a. carotis externa находится на расстоянии 10,3±0,18 мм (p<0,05) от капсулы небной миндалины, a. carotis interna – 16,8±0,77 мм (p<0,05), v. jugularis interna – 26,6±1,54 мм (p<0,05), у 29,5 % обследованных выявлена a. maxillaris, расположенная на расстоянии 18,5±0,74 мм (p<0,05) от капсулы небной миндалины и в 57 % случаев на расстоянии в 6,2 ±0,74 мм (p<0,05) – a. lingualis, 3,8 % – a. occipitalis 9,56 ± 0,12 (p<0,05) мм, 11% – aa. tonsillares 2,12 ± 0,01 мм.

Также необходимо отметить, что у 1-го пациента на этом уровне с двух сторон выявлена общая сонная артерия на расстоянии 7,27±0,01 мм (p<0,05) от капсулы небных миндалин.

У 13-ти пациентов (11,9 % случаев) были выявлены описанные выше аномалии ВСА (как односторонние, так и двусторонние), не имеющие никакой зависимости от пола и возраста. Данных за аномалии наружной сонной артерии и внутренней яремной вены в результате исследования не получено. В 15-ти случаях (6,88 %) была выявлена C- и S-образная извитость ВСА, в 9 случаях (4,13

%) – перегибы, в 2 случаях (0,92 %) – петли ВСА. По данным проведенного исследования необходимо отметить, что практически все выявленные аномалии ВСА располагались выше уровня верхних полюсов небных миндалин, как, например, у пациента Д. 29 лет, у которого были выявлены S-образная извитость ВСА слева и перегиб ВСА справа, располагающиеся значительно выше уровня небных миндалин. Однако, у пациента Ш., 15 лет был выявлен перегиб правой внутренней сонной артерии, направленный в сторону небной миндалины, располагающийся на расстоянии 9 мм от капсулы небной миндалины, что составило 0,46 % от всех проведенных исследований. Также у данного пациента выявлена петля левой сонной артерии, располагающаяся значительно выше уровня верхнего полюса небной миндалины.

Проведенное нами исследование позволило выявить редкую особенность анатомического развития сонной артерии справа (1:2398 прооперированных пациентов). У пациентки Д., 19 лет, поступившей в НИКИО для планового хирургического лечения по поводу хронического тонзиллита и рецидивирующих кровотечений из правой небной миндалины, по данным проведенного МРТ-исследования сосудов шеи была выявлена особенность отхождения общей сонной артерии справа, за счет чего, после деления на наружную (НСА) и внутреннюю сонные артерии (ВСА), НСА оказалась расположена ближе к средней линии тела. Сосуды, отходящие от НСА и питающие небную миндалину, располагались поверхностно, что вызывало рецидивирующие спонтанные кровотечения из правой небной миндалины.

При осмотре в области правой небной миндалины из свода тонзиллярной ниши к верхнему полюсу тянется крупный сосуд, диаметром до 0,3 см.

Заключение. По данным МРТ-ангиогра-фии: расстояние от a. carotis externa до верхнего полюса небной миндалины составляет 17,1 ± 1,01 мм, до нижнего полюса – 10,3 ± 0,18 мм, в области средней трети – 10,7 ± 0,12 мм; расстояние от a. carotis interna до верхнего полюса небной миндалины составляет 14,5 ± 0,84 мм, до нижнего полюса - 16,8 ± 0,77 мм, до средней трети небной миндалины – 15,3 ± 0,07 мм. Полученные данные в 2 – 3 раза отличаются от данных, представленных в исследовании И. Д. Булатникова (1915 г.) и монографии Б. С. Преображенского (1954 г.) Данные показатели расстояний являются безопасными для проведения хирургических вмешательств, но необходимо учитывать ветви наружной сонной артерии, кровоснабжающие небные миндалины и проходящие в непосредственной близости от них.

Данные ветви наружной сонной артерии являются наиболее частыми источниками кро- вотечений: a. maxillaris: 16,4 ± 0,43 мм (17,4 %) – верхний полюс; 9,6 ± 0,02 мм (46,2 %) – средняя треть небной миндалины; 18,5 ± 0,74 мм (29,5 %) – нижний полюс; a. lingualis: 4,7 ± 0,02 мм (6,8 %) – средняя треть небной миндалины; 6,2 ± 0,82 мм (56,8 %) – нижний полюс; a. facialis: 4,2 ± 0,01 мм (0,76 %) – средняя треть небной миндалины; a. occipitalis: 25,6 ± 0,12 мм (19 %) – верхний полюс; 14,8 ± 0,11 мм (18,9 %) – средняя треть небной миндалины; 9,56 ± 0,12 мм (3,8 %) – нижний полюс; a. tonsillaris: 1,88 ± 0,01 мм (9,8 %) – верхний полюс; 2,51 ± 0,01 мм (23 %) – средняя треть небной миндалины; 2,12 ± 0,01 мм (11 %) – нижний полюс.

Расстояние от v. jugularis interna до капсулы небных миндалин: в области верхнего полюса небной миндалины: 28,3 ± 1,01 мм, в области нижнего полюса: 26,6 ± 1,54 мм, в области средней трети: 22,7 ± 1,24 мм.

МРТ-диагностика сосудов шеи в предоперационном обследовании пациентов с хроническим тонзиллитом позволила выявить частоту встречаемости аномалий ВСА (11,9 % от всех проведенных исследований). Из них в 6,88 % случаев выявлена C- и S-образная извитость ВСА; в 4,13 % случаев – перегибы ВСА и в 0,92 % – петли ВСА. Большинство выявленных аномалий располагалось выше уровня верхнего полюса небной миндалины, что не повышает рисков травматизации крупных сосудов шеи и возможного развития кровотечений. Однако, в 0,46 % случаев (1 пациент) выявлен перегиб правой ВСА, направленный в сторону капсулы небной миндалины, что необходимо учитывать при проведении тонзиллэктомии у данного пациента. Данных за аномалии наружной сонной артерии и внутренней яремной вены в результате проведенного исследования не получено.

Данный метод диагностики позволил выявить редкую анатомическую особенность развития НСА (1 : 2398 прооперированных пациентов, что составило 0,04 %), что явилось очень важной в прогностическом значении находкой у пациентки, готовящейся к плановому хирургическому лечению по поводу хронического тонзиллита.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что разработанный нами оригинальный метод: предоперационная МРТ-диагностика сосудов шеи позволяет нам выявить сосуды, кровоснабжающие небные миндали, а также расположенные в непосредственной близости от капсулы небной миндалины, изучить возможные аномалии развития и врожденные особенности топографии крупных сосудов шеи. Эти данные, в свою очередь, информируют хирурга о том, что необходимо более щадяще воздействовать на ткани при проведении классической тонзиллэктомии, что приводит к снижению рисков развития интра - и послеоперационных осложнений.

Рис. 1. Коронарная проекция. Измерение расстояния от V. jugularis interna до капсулы небных миндалин на уровне верхнего и нижнего полюса и в области средней трети небной миндалины.

Mag: 2 1x

304 x

П'ТП*

DFOV. 17.8 x 18 0cm

1.0T PMSN-CHVQQ8TG9M Ex: 514387569

STIR_TSE Tra

Se 501/15"

Im: 8/24

Ax: H83 4 (COI)

MRTCity Krinitsin N.N 1988 Oct 02 M 10623 Acc: 185250 2016 Apr 22 Acq Tm: 13 43:03,65

ET: 4

TR:16000

ТЕ:250

Syn-head/neck

4.0th k/0.4sp

Lin DCM / Lin:DCM7Jd:ID

W:2413 L.1388

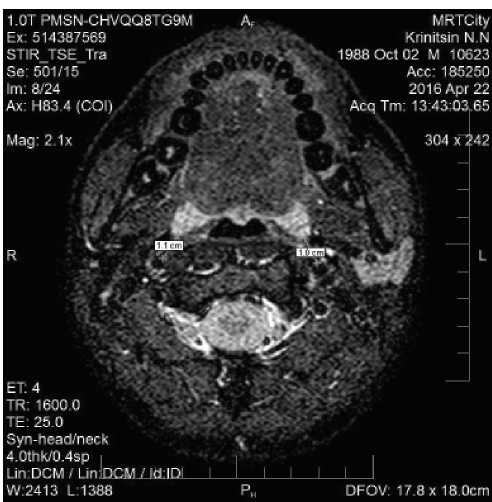

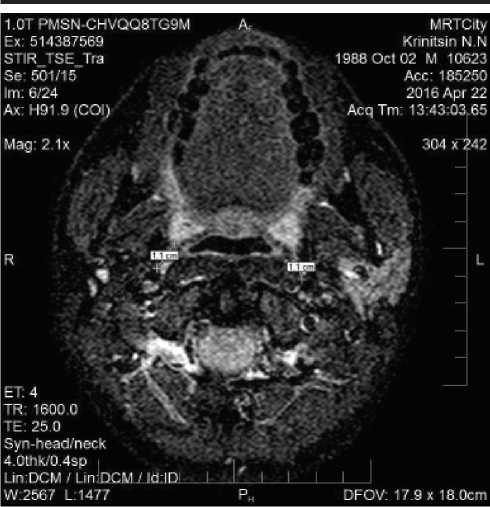

Рис. 2. Аксиальная проекция. Измерение расстояния от A. carotis interna до капсулы небных миндалин на уровне верхнего полюса.

Mag: 2 1x

304 x

DFOV: 17.8 x 18 0cm

1.0T PMSN-CHVQQ8TG9M Ex: 514387569

STIR TSE_Tra

Se 501/15"

Im: 8/24

Ax H83 4 (COI)

MRTCity Krinitsin N.N 1988 Oct 02 M 10623 Acc: 185250 2016 Apr 22 AcqTm: 13 43 03,65

ET: 4

TR:16000

ТЕ: 25.0

Syn-head/neck 4.0thk/0.4sp । Lin DCM / LimDCMJJdJDl W.2413 L.1388

Рис. 3. Аксиальная проекция. Измерение расстояния от A. carotis externa до капсулы небных миндалин на уровне верхнего полюса.

Mag: 2 1x

304 x

DFOV. 17.8 x 18 0cm

MRTCity Krinitsin N.N 1988 Oct 02 M 10623 Acc: 185250 2016 Apr 22 Acq Tm: 13 43:03,65

ET: 4

TR:16000

ТЕ:250

Syn-head/neck

4.0thk/0.4sp I

Lin DCM / LinjDCMJJdJDL W:2413 L.1388

1.0T PMSN-CHVQQ8TG9M Ex: 514387569

STIR_TSE Tra

Se 501/15"

Im: 8/24

Ax H83 4 (COI)

Рис. 4. Аксиальная проекция. Измерение расстояния от A. tonsillaris до капсулы небных миндалин на уровне верхнего полюса.

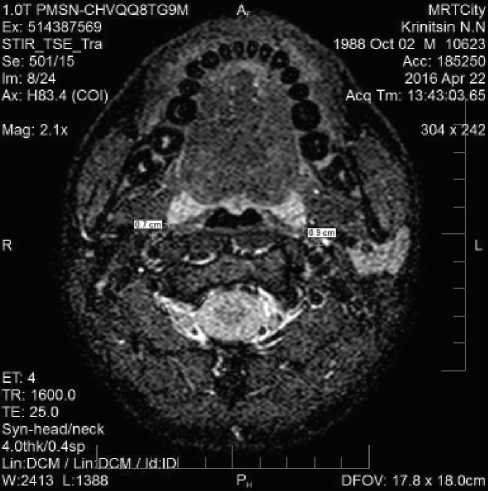

Рис. 5. Аксиальная проекция. Измерение расстояния от A. carotis interna до капсулы небных миндалин в области средней трети небной миндалины.

Рис. 6. Аксиальная проекция. Измерение расстояния от A. carotis externa до капсулы небных миндалин в области средней трети небной миндалины.

W2255 L1297

DFOV: 18,4 x 18 5cm

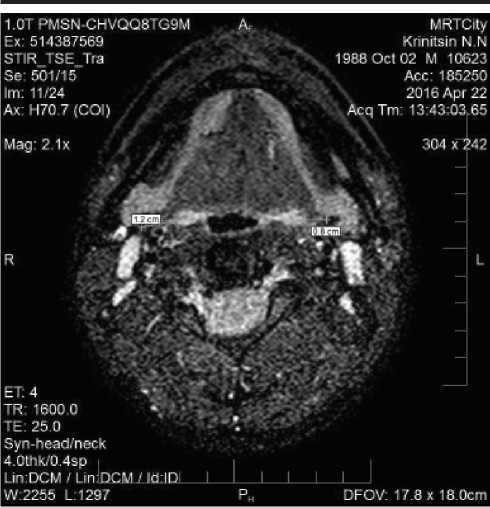

Рис. 7. Аксиальная проекция. Измерение расстояния от A. carotis interna до капсулы небных миндалин на уровне нижнего полюса.

Рис. 8. Аксиальная проекция. Измерение расстояния от A. carotis externa до капсулы небных миндалин на уровне нижнего полюса.

Рис. 9. Аксиальная проекция. Измерение расстояния от A. maxillaris до капсулы небных миндалин на уровне нижнего полюса.

Syn-head/neck

4.0thk/0.4sp I

W:2255 L 1297 P„ DFOV: 18.4 x 18.5cm

Рис. 10. Аксиальная проекция. Измерение расстояния от A. Lingualis до капсулы небных миндалин на уровне нижнего полюса.

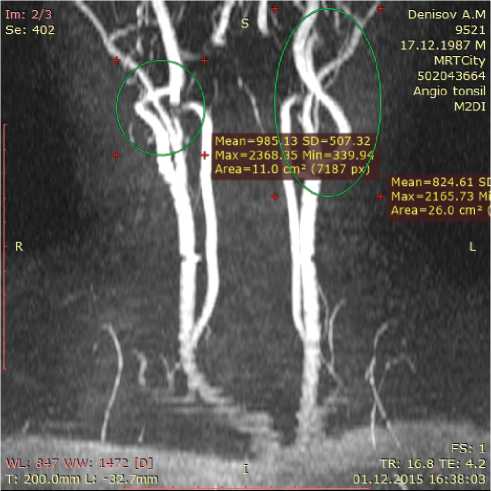

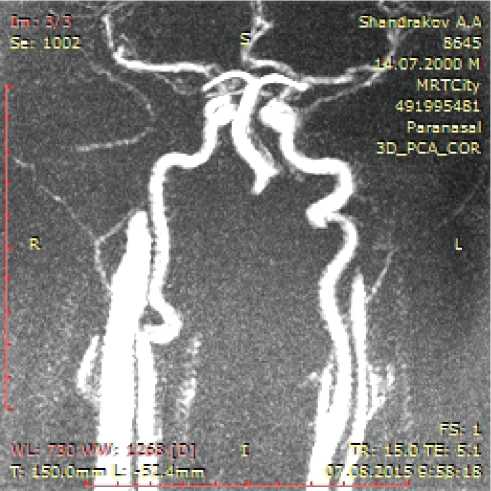

Рис. 11. Пациент Д., 29 лет. S-образная извитость a. carotis interna слева и перегиб a. carotis interna справа выше уровня верхнего полюса небных миндалин.

Рис. 12. Пациент Ш., 15 лет. Перегиб правой a. carotis interna, расположенный на уровне средней трети небной миндалины. Петля левой a. carotis interna, располагающаяся выше уровня верхнего полюса небной миндалины.

Заключение. МРТ-диагностика является безопасным и высокоинформативным методом исследования сосудов паратонзиллярного пространства в виду того, что данное исследование не требует применение инвазивных методов и введения контрастных веществ. МРТ-исследова-ние сосудов шеи является новейшим научно-техническим методом и может быть рекомендовано в качестве предоперационной подготовки пациентов с хроническим тонзиллитом, готовящихся к плановому хирургическому лечению. В качестве плановой предоперационной подготовки на догоспитальном этапе необходимо проводить МРТ-диагностику сосудов паратонзиллярного пространства, что позволяет более четко моделировать тактику и объем предстоящего хирургического вмешательства.

Необходимо отметить важность полученных данных о частоте встречаемости и синтопии аномалий ВСА по отношению к ЛОР-органам, так как выявленные аномалии ВСА, в большинстве случаев располагающиеся выше верхнего полюса небной миндалины и не несущие угрозы для жизни и здоровья пациента при выполнении тонзиллэктомии, находятся в области проекции слуховой трубы и могут вплотную к ней прилежать. Данная особенность является ценной и значимой, особенно при планировании хирургических вмешательств на слуховой трубе, например, баллонной дилатации слуховой трубы.

Список литературы Идентификация особенностей топографии сосудов шеи в профилактике кровотечений при хирургических вмешательствах на глотке

- Henle J. Handbuch der Gefablehre des Menschen. Braunschweig: Viehweg und Sohn; 1868, Vol. III, 262 page.

- Hafferl A. Lehrbuch der topographischen Anatomie. Berlin; 1957; 2nd edn., 952 pages

- DOI: 10.1007/978-3-642-49894-7

- Braus H., Elze C. Anatomie des Menschen. Periphere Leitungsbahnen II, Zentrales Nerven system, Sinnesorgane, Aufl., Bd. II. Berlin-GöttingenHeidelberg: Springer, 1960, Vol. III: 2nd end., 186 page.

- Cairney J. Tortuosity of the cervical segment of the internal carotid artery. Journal of Anatomy, 1924, № 59, 87-96 pages

- Cairney J. Kinking of the internal carotid artery in relation to cerebrovascular disease. Lancet, 1961, № 1, 424-426 pages

- Spalteholz W., Spanner R. Handatlas der Anatomie des Menschen. Gefab-System, Eingeweide, Nerven system, Sinnesorgane, Amsterdam: 1961; Scheltema & Holkema; VolII: 16th edn., 274 page

- Tillmann B. N. Farbatlas der Anatomie. Zahnmedizine-Humanmedizine. Stuttgart: Thieme,1997, 432 pages

- Jackson J. L. Tortuosity of the internal carotid artery and its relation to tonsillectomy. Canadian Medical Association Journal, 1933, № 29, 475-479 pages.

- Herrmann M. Zerebrale Durchblutungsstorungen bei extremer Schlingenbildung der Arteria carotis interna. Munchner Medizinische Wochenschrift, 1968, № 110, 2694- 2702 pages

- Schumacher W. A., Schafig A., Kehrl W., Pau H. W. Verlaufsvarianten der arteria carotis interna: Mogliche risiken bei sogenannten standardoperationen im pharynxbereich. Laryngologie, Rhinologie, Otologie, 1998, № 77, 517-520 pages

- Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. Оториноларингология Изд.: ГЭОТАР-Медиа, 2011, 584 c.

- Weibel J., Fields W. S. Tortuosity, coiling and kinking of the internal carotid artery. Etiology and radiographic anatomy. Neurology (Minneap). 1965; № 2; 7-18 pages

- Крюков А.И., Царапкин Г.Ю., Зайратьянц О.В., Арзамазов С.Г., Горовая Е.В., Федоткина К.М., Лапенко Е.Г. Состояние остиомеатального комплекса при ретенционных кистах гайморовой пазухи. Российская ринология, 2015. - №4. - С.3-7.

- Крюков А.И., Царапкин Г.Ю., Аржиев Х.Ш., Поляева М.Ю., Павленко Е.В. Хирургические вмешательства на среднем и верхнем сегментах костного отдела перегородки носа // Вестник оториноларингологии. - 2011. - № 5. - С. 40-43.

- Кунельская Н.Л., Яцковский А.Н., Иваньчиков А.А., Мищенко В.В. Нейроваскулярный конфликт преддверно-улиткового нерва: анатомо-топографические предпосылки. Российская оториноларингология. 2016, №2, с. 81-85

- Крюков А.И., Царапкин Г.Ю., Аржиев Х.Ш., Поляева М.Ю., Горовая Е.В., Карюк Ю.А. Оптимизация пластического закрытия перфораций перегородки носа c помощью векторного анализа КТ-анатомии полости носа // Вестник оториноларингологии. - 2013. -№2. - С. 52-56

- А.И. Крюков, А.Б. Туровский, Г.Ю. Царапкин. Оригинальный способ определения формы и фиксации септальных стентов// Вестник оториноларингологии. - 2008. - № 3. - С. 42-45

- Кунельская Н. Л., Царапкин Г. Ю., Поляева М. Ю., Горовая Е. В. Оригинальный сплинт-электрод для проведения эндоназального электрофореза // Вестник оториноларингологии. - 2013. -№4. - С. 56-58

- В. Т. Пальчун, Л. А. Лучихин, А. И. Крюков. Воспалительные заболевания глотки - Москва: «ГЭОТАР-Медиа», 2012 г. - 288 с.

- D. I. Bulatnikov «Regio latero-pharyngea. Topographie ihrer Arterien im Zusammenhang mit der Frage uber gefahrliche Blutungen bei operative Eingriffen in der Regio tonsillaris». Kaiserliechen Universitat Charkow, 1915

- Преображенский Б. С. «Хронический тонзиллит и его связь с другими заболеваниями», Москва: МЕДГИЗ, 1954 г.