Идентификация полимерных материалов, содержащих новые фосфорорганические антипирены, при производстве пожарно-технической экспертизы

Автор: Малышева С.Ф., Плотникова Г.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd

Рубрика: Актуальные вопросы судебно-экспертной деятельности ОВД

Статья в выпуске: 2 (77), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены методы анализов, с помощью которых можно произвести идентификацию остатков полимерных материалов, изъятых с места пожара, с целью установления очага и причины пожара, а также динамики его развития. Возможности идентификации материалов рассматривались на примере поливинилхлоридных пластизолей с добавками новых фосфорорганических соединений, полученных реакцией Трофимова - Гусаровой на основе нетоксичного красного фосфора. По результатам химического микроанализа и рентгено-флуоресцентного анализа можно установить наличие фосфора в остатках образцов, по цвету пламени определить тип полимерного материала и обосновать выводы по результатам экспертного исследования.

Экспертиза, пвх-пластизоли, фосфорорганический антипирен, пластификатор, снижение горючести, микрохимический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14335766

IDR: 14335766

Текст научной статьи Идентификация полимерных материалов, содержащих новые фосфорорганические антипирены, при производстве пожарно-технической экспертизы

Установление обстоятельств возникновения и развития горения является одной из ключевых задач при расследовании пожаров с целью установления очага и причины их возникновения. Исследование механизма возникновения пожара относится к компетенции пожарнотехнического эксперта. Результат этого исследования является основанием для правовой оценки имеющихся доказательств. В настоящее время экспертиза пожаров представляет собой комплекс специальных познаний, необходимых для исследования места пожара, конструкций, материалов, изделий и их обгоревших остатков с целью получения информации для установления путей распространения горения, природы обгоревших остатков, а также решения некоторых других задач расследования пожара. Будучи органически связанной с пожарно-техническими отраслями знаний (пожарной профилактикой, техникой и тактикой пожаротушения и т.п.) пожарно-техническая экспертиза опирается на достижения различных наук и отраслей знаний (химии, физики, электротехники, строительного дела, криминалистики и др.), которые служат научным обоснованием заключения пожарно-технических экспертов и являются необходимым условием его достоверности.

Экспертиза пожаров, связанных с горением полимерных материалов, считается одним из сложнейших видов экспертных исследований. Согласно статистическим данным большая часть пожаров в России происходит по причине воспламенения полимерных материалов и изделий из них. В некоторых случаях при производстве экспертизы возникает необходимость идентификации полимерного материала, в связи с этим особо остро встает вопрос о готовности и возможности проведения экспертных исследований полимерных материалов, подвергшихся сильному тепловому воздействию. Главной задачей при проведении пожарно-технической экспертизы является отнесение объекта исследования к конкретному изделию. Качество проводимой экспертизы во многом зависит от правильности экспертной оценки материалов, изъятых с места пожара. Осуществить качественную, полную и логически обоснованную экспертизу можно при условии правильного применения методов исследования и обработки полученных результатов.

Одно из ведущих мест среди полимерных продуктов в промышленности занимает поливинилхлорид (ПВХ). В мире его производится более 25 млн тонн в год. Поливинилхлорид применяется как в жестком, так и в пластифицированном виде. Из этого полимера получают более 3 тыс. видов материалов и изделий.

В настоящее время изделия из пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) оцениваются как горючие, так как содержат в своем составе значительное количество (до 70 % по массе) горючих пла- стификаторов, а винилпласты, так называемые жесткие ПВХ-материалы, содержащие в своем композиционном составе 10–20 % горючих пластификаторов, являются трудновоспламеняемыми. Хлористый водород, выделяющийся при горении из пластифицированного и жесткого ПВХ, вызывает ряд нежелательных явлений, которые обнаруживаются после пожара. Соляная кислота реагирует с бетоном и строительными материалами, содержащими кальций, образуя гигроскопичный хлористый кальций, проникающий через трещины к стальной арматуре и вызывающий ее коррозию, при горении изделия сильно деформируются и обугливаются [3]. Для идентификации полимерного материала, отобранного с места пожара, проводится ряд исследований. Некоторую информацию, довольно ограниченную, могут дать сведения о цвете дыма и пламени.

С целью снижения пожарной опасности широко применяющихся во всех сферах деятельности изделий и материалов на основе ПВХ осуществляют частичную замену полиэфирных пластификаторов фосфатами, например, трикрезилфосфатом или 2-этилгексилдифенилфосфатом, что приводит к значительному снижению горючести пластифицированных поливинилхлоридных композиций.

В настоящее время более эффективные и менее токсичные эфиры фосфорной кислоты пришли на смену трикрезилфосфата. Фосфор- содержащие пластификаторы снижают температуру стеклования поливинилхлорида пропорционально количеству введенного фосфата в случае хорошо совместимых и до определенного предела ограниченно совместимых пластификаторов. При введении несовместимых с поливинилхлоридом эфиров фосфорной кислоты, например 1,3-дихлоризопропилфосфата, температура стеклования не изменяется.

На горючесть поливинилхлорида влияет природа стабилизатора. Соли свинца в смеси со стеаратом кальция сильнее уменьшают горючесть поливинилхлоридных композиций, чем система барий – кадмий – эпоксид. Использование в качестве стабилизаторов эфиров фосфористой кислоты, циклических фосфитов, дифосфитов, полифосфитов и фосфорсодержащих полимеров также способствует снижению горючести поливинилхлорида [1].

Наиболее распространенным способом снижения горючести ПВХ является введение в полимерную композицию антипиренов, веществ, которые снижают пожароопасные свойства получаемых изделий. Различают антипирены, механически совмещающиеся с полимерами и образующие с ними однородную смесь, и антипирены – реакционноспособные соединения, включающиеся в процессе синтеза и переработки полимерных материалов в молекулярную структуру полимера. Большинство авторов считают, что наиболее эффективно в качестве антипиренов проявляют себя соединения фосфора, которые оказывают влияние на снижение горючести полимерного материала, если концентрация их по основному элементу достигает не менее 5 %. По результатам исследований потери массы при горении полимеров с увеличением содержания фосфора снижаются, кислородный индекс увеличивается. Такое снижение горючести связывают с тем, что образующиеся фосфорные кислоты разлагаются, что приводит к образованию в газовой фазе P2O5 или образованию на поверхности фосфорной кислоты в виде сплошной стеклообразной пленки. Таким образом, образовавшиеся кислородсодержащие неорганические соединения фосфора либо физически защищают нижележащие слои материала от действия кислорода, либо регулируют их окисление в направлении реакции со значительно более низким экзотермическим эффектом [2]. Фосфорсодержащие антипирены являются практически единственными веществами, способными предотвратить тление материалов после прекращения горения и уменьшить возможность вторичного их возгорания, поскольку карбонизированный слой, содержащий фосфор, весьма устойчив к длительному нагреванию. В то же время применение фосфорсодержащих антипиренов сдерживается их высокой стоимостью, сложностью синтеза, использованием пирофорного белого фосфора для получения, необходимостью введения большого количества в защищаемую композицию полимерного материала. Однако высокая эффективность фосфорсодержащих соединений побуждает специалистов продолжать исследования с целью получения доступных и недорогих соединений способных замедлять процессы горения.

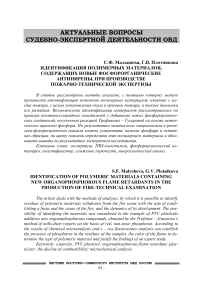

В Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН синтезированы на основе красного фосфора и электрофилов по реакции Трофимова – Гусаровой новые фосфорорганические соединения, которые были исследованы в качестве антипиренов для поливинилхлоридных пластизолей, как наиболее горючих материалов. В качестве антипиренов были использованы следующие фосфорорганические соединения: аллилдипропенил фосфи-ноксид (КВ-5), трис(1-нафтилметил)фосфиноксид (К-1), трис(4-винилбензил)-фосфиноксид (Vh57nB), трис(2-винилбензил) фос-финоксид (z20p), аддукт стирилфосфоновой кислоты и триазола (АСФК). Исследуемые соединения вводились в количестве от 0,2 до 1 масс. ч. на 100 масс. ч. ПВХ. В состав смеси вводился пластификатор диоктилфталат в количестве 65 масс. ч. Для сравнения были приготовлены образцы, не содержащие добавок исследуемых соединений. Все полученные образцы прошли испытания на горючесть, воспламеняемость и дымообразующую способность. По результатам испытаний было установлено, что исследуемые фосфорорганические соедине- ния являются антипиренами, так как при введении незначительных количеств снижались время задержки воспламенения, температура отходящих газов, температура воспламенения, коэффициент дымообра-зования [4–6]. При исследовании был установлен механизм снижения горючести при введении новых фосфорсодержащих антипиренов. Как показало визуальное обследование, поверхность образца, содержащего 0,4 масс. ч. АСФК, покрыта блестящей пленкой, потеря массы составила 18,54 %. Образец без добавок (рис. 2) при проведении эксперимента потерял 95 % массы и был практически разрушен (рис. 1).

а) б)

Рис. 1. Поверхность обгоревшего образца ПВХ: а) с добавкой антипирена; б) без добавок антипирена

Следует отметить, что введение остальных исследуемых соединений также привело к образованию на поверхности образцов блестящей пленки. С целью выяснения состава образовавшейся пленки образцы были подвергнуты элементному анализу. Химический микроанализ карбонизированных остатков полимерных материалов проводился в лаборатории физической химии ИрИХ им. А.Е. Фаворского СО РАН. Результаты исследований представлены в табл. 1.

Таблица 1

|

Исследуемый образец полимера |

Содержание химических элементов в обгоревших образцах, % |

|||

|

Хлор, Cl |

Углерод, C |

Водород, H |

Фосфор, P |

|

|

ПВХ + 0,4 АСФК |

2,29 |

88,49 |

7,19 |

5,92 |

|

ПВХ + 0,4 КВ-5 |

2,38 |

86,26 |

5,62 |

2,58 |

|

ПВХ + 0,4 К-1 |

2,51 |

83,24 |

4,37 |

4,20 |

|

ПВХ + 0,4 z20р |

2,33 |

87,53 |

5,77 |

2,63 |

|

ПВХ +0,4 Vh57nB |

2,46 |

84,44 |

4,34 |

5,28 |

Содержание фосфора в образцах до их сжигания (P д.с. ) было определено расчетом. Содержание фосфора в обгоревших образцах (P п.с ) определено в результате химического микроанализа. Результаты исследований представлены в табл. 2.

Таблица 2

Содержание фосфора в полимерных образцах

|

Исследуемый образец полимера |

Содержание фосфора в образцах, % |

P п.с / P д.с. |

|

|

До сжигания, (P д.с. ) |

После сжигания (Pп.с.) |

||

|

ПВХ + 0,4 АСФК |

0,003 |

5,92 |

1973 |

|

ПВХ + 0,4 КВ-5 |

0,0005 |

2,58 |

5160 |

|

ПВХ + 0,4 К-1 |

0,02 |

4,20 |

210 |

|

ПВХ + 0,4 z20р |

0,002 |

2,63 |

1315 |

|

ПВХ +0,4 Vh57nB |

0,0008 |

5,28 |

6600 |

Результаты химического микроанализа

Как видно из табл. 2, содержание фосфора в карбонизированных остатках полимерных материалов по отношению к нативным образцам резко возрастает.

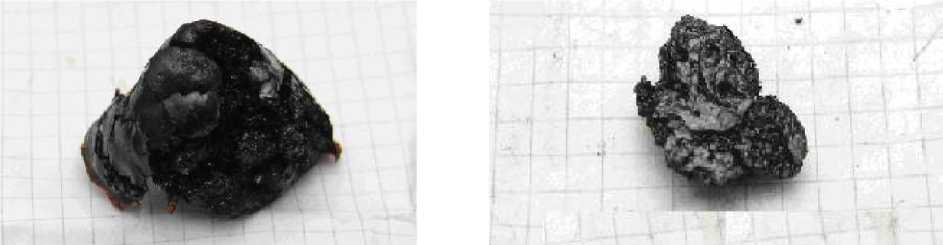

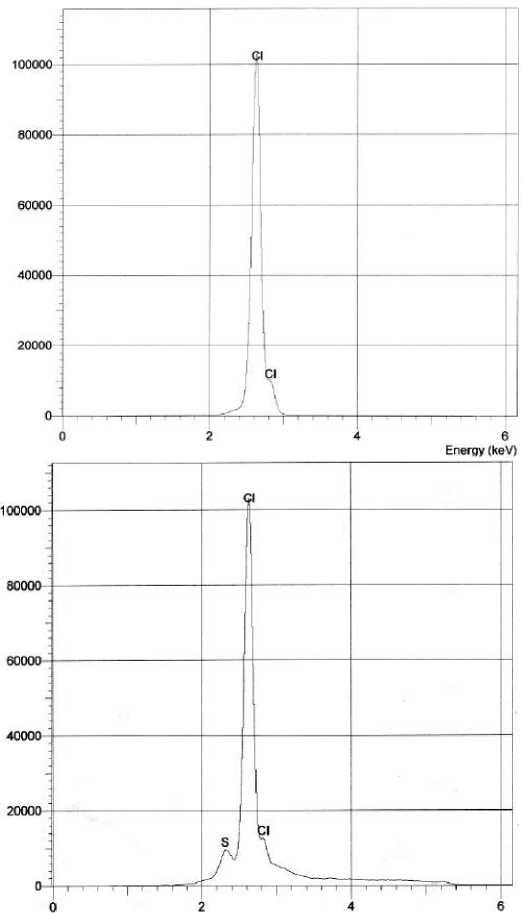

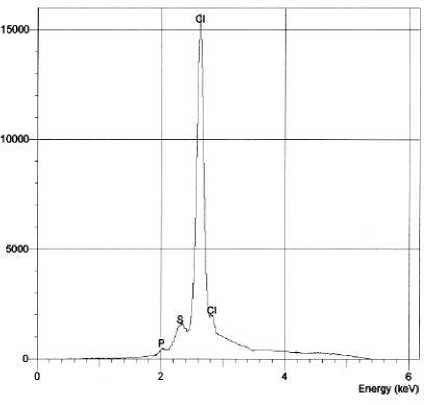

Результаты исследований образцов полимера, проведенные методом рентгеновской флуоресцентной спектроскопии, показали, что пики излучения, относящиеся к фосфору в спектрах, полученных при анализе карбонизированных остатков полимерных материалов, значительно выше аналогичных пиков, полученных при анализе исходных образцов (рис. 2 и 3). Для определения качественного элементного состава представленных на исследование образцов использовался рентгеновский флуоресцентный спектрометр «ED-2000». Набор спектров исследуемых образцов и идентификация пиков производились в двух различных режимах, что связано с особенностями спектрометра. При напряжении на аноде трубки до 6 кВ происходит подробное изучение элементов, находящихся в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева до серебра (Ag) включительно, а при напряжении на аноде трубки до 50 кВ происходит изучение элементов, находящихся после Ag.

Рис. 2. Рентгено-флуоресцентный спектр ПВХ без добавок до и после сжигания (легкие элементы)

Как видно из рис. 2, в чистом ПВХ отсутствует фосфор (Р), что является закономерным результатом, так как в образцы сравнения антипирен не вводился.

Рис. 3. Рентгено-флуоресцентный спектр ПВХ с добавкой антипирена до и после сжигания (легкие элементы)

На спектрах, представленных на рис. 3, зафиксировано наличие фосфора, причем его количество после сжигания образца увеличилось, что подтверждает факт образования на поверхности образца защитной пленки, предохраняющей образец от разрушения.

По результатам данного исследования можно сделать вывод, что метод рентгено-флуоресцентного анализа является весьма информативным и экспрессным в части получения информации о качественном составе представленных на исследование образцов. По результатам полученным в ходе исследования можно установить наличие антипирена, содержащего фосфор, и по внешнему виду образца после пожара оценить его поведение во время пожара и способность образовывать дополнительные очаги горения.

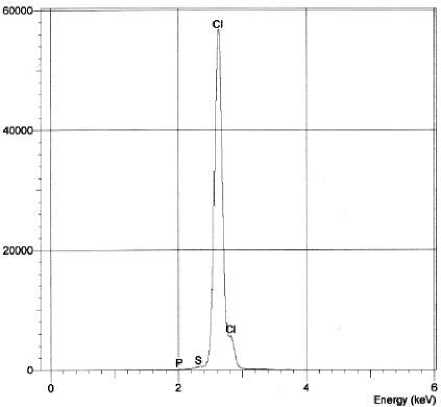

Для определения типа полимерного материала используется метод по определению цвета пламени (проба Бельштейна). Образцы полимерного материала, содержащие в своем составе ПВХ, при сгорании окрашивают пламя горелки в различные оттенки зеленого цвета. Такое исследование является простым, не требующим особой подготовки, но достаточно информативным (рис. 4).

Рис. 4. Проба Бельштейна. Цвет пламени при сгорании ПВХ

Таким образом, можно сделать вывод, что использование новых фосфорорганических антипиренов для пластифицированного поливинилхлорида приводит к снижению горючести материала, образованию на поверхности защитной пленки, предохраняющей образец от выгорания, что позволяет отобрать на месте пожара обгоревшие остатки с целью их идентификации и установления очага и причины пожара, а также динамики его развития.

Список литературы Идентификация полимерных материалов, содержащих новые фосфорорганические антипирены, при производстве пожарно-технической экспертизы

- Асеева Р.М., Заиков Г.Е. Горение полимерных материалов. М.: Химия, 1981. 280 с.

- Демидов П.Г., Шандыба В.А., Щеглов П.П. Горение и свойства горючих веществ. М.: Химия, 1981. 272 с.

- Зенков Н.И. Строительные материалы и поведение их в условиях пожара. М.: Академия МВД СССР, 1974. 176 с.

- Плотникова Г.В. и др. Поливинилхлорид пониженной горючести, включающий фосфорорганические полимеры, содержащие фосфорорганические фрагменты, и способ их получения. Патент РФ № 2385327. 2008.

- Плотникова Г.В., Малышева С.Ф., Гусарова Н.К. и др. Триорганилфосфиноксиды -эффективные заменители горения поливинилхлоридных пластизолей//ЖПХ. 2008. № 2. С. 314-319.

- Трофимов Б.А., Малышева С.Ф., Рахматулина Т.Н. и др. Реакции элементного фосфора с электрофилами в сверхосновных системах. IV. Взаимодействие красного фосфора со стиролом//ЖОХ. 1991. Т. 61. № 9. С. 1955-1958.