Идентификаторы среды при пространственно-биотопическом анализе герпетокомплексов или отдельных видов рептилий и создание базы данных на их основе

Автор: Петрова И.В., Павлов А.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 1 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена структурная характеристика базы данных (БД), предназначенной для хранения и анализа пространственно-биотопических характеристик видов герпетофауны. Ключевым элементом БД выступает единица наблюдения, представляющая точку встречи особи (∅ 15 м) с «привязанными» к ней параметрами среды: микроклиматическими, орографическими, фитоценологическими, особенностями сопредельных территорий и др. Данные организованы в таблицы и информационные справочники в среде Microsoft Access. Предусмотрено включение различного типа данных (оригинальных, литературных и др.). Приводится пример использования БД на материале по экологии Natrix natrix. Полученные модели в значительной степени согласуются с экспертными оценками. Перспективы использования БД обуславливаются накоплением больших информационных массивов и возможностью анализа влияния факторов среды в их взаимной связи.

Базы данных в герпетологии, экологические факторы, пространственные модели, формализация данных

Короткий адрес: https://sciup.org/148314755

IDR: 148314755

Текст краткого сообщения Идентификаторы среды при пространственно-биотопическом анализе герпетокомплексов или отдельных видов рептилий и создание базы данных на их основе

Распространение различных видов животных в окружающей среде, в том числе и рептилий, носит неоднородный характер, что связано с множеством факторов: внутривидовой и межвидовой конкуренции, наличия кормовых ресурсов, сезона года (Шмидт-Ниельсен, 1982; Бигон и др., 1989). Пространственное распределение видов рептилий, главным образом, обуславливается разнообразными факторами среды и их сочетанием: температурой, влажностью, характером древесного и травянистого покрова, характером рельефа и др. Комплекс абиотических факторов определяет большую часть особенностей жизни пресмыкающихся: физиологические, популяционно-экологические, трофические, поведенческие и многие другие аспекты их биологии. Установление взаимосвязи между животным и условиями среды является сложной задачей.

Различные стороны такого взаимодействия рассматриваются в работах, посвященных роли отдельных факторов в экологии рептилий (Прыткая ящерица, 1976; Черлин, 1983; Черлин, Музыченко, 1988; Панов, Зыкова, 2003; Литвинов, 2004 и др.). Как правило, исследованные показатели среды рассматриваются самостоятельно, вне взаимосвязи друг с другом, что часто не позволяет выделить видоспецифичный комплекс факторов и учесть истинную роль каждого из них.

∗ Инга Васильевна Петрова, аспирант; Алексей Владиленович Павлов, доцент.

В большинстве работ практически не рассматриваются дистантновременные экосистемные аспекты: взаимосвязь структуры крупных ландшафтных единиц с особенностями локальных местообитаний, популяционно-видовая динамика с долговременными и глобальными климатическими воздействиями.

В большей степени к решению этой проблемы близок подход, предложенный В.А. Черлиным (Cherlin, 1991), названный автором методом экологофизиологических матриц, наиболее полно учитывающий параметры среды: 1) климатические условия (температура, влажность и др.) в каждом микробиотопе, включая убежище; 2) подробную пространственно-временную структуру; 3) поведенческие реакции на изменение условий окружающей среды; 4) питание; 5) репродуктивные циклы; 6) собственные термобиологические характеристики и др. По замыслу автора все это должно описывать различные «события в природе», происходящие с теми или иными видами рептилий и отражающие их ви-доспецифичность. Очевидно, что при реализации данного подхода теоретически возможно полное описание экологической ниши вида.

При современном развитии компьютерных технологий методы, подобные методу эколого-физиологических матриц, реализуются в виде структурированных, учитывающих исследовательские задачи, баз данных (далее БД). При формировании последних (уже на этапе сбора материала) большая часть данных имеет довольно высокий процент изначальной информационной неопределенности, свойственный научно-естественным работам и вступает в известный конфликт с требованиями однообразной формализации, предъявляемой компьютерными технологиями (Прохоров, 2006). БД по зоологическим объектам должны отвечать следующим правилам (Смирнов и др., 2002):

-

1) должна использоваться реляционная модель БД;

-

2) в соответствии с требованиями нормализации БД информационные системы должны включать отдельные таблицы по каждому аспекту сведений о животных или растениях;

-

3) каждый элемент сведений должен храниться в конкретной системе только в одной записи одной таблицы. Это правило влечет за собой широкое использование словарей и классификаторов;

-

4) в основе системы должны лежать классификаторы животных;

-

5) часто используемые биологами данные о географическом распространении организмов должны быть строго разделены на отдельные аспекты (административно-территориальный, физико-географический, биогеографический, ландшафтный, природно-зональный и т.п.). Термины каждого аспекта должны быть зафиксированы в классификаторах.

В нашей работе мы представляем формализацию пространственно-биотопических данных и структуру БД, созданной на их основе.

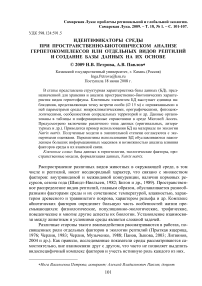

Для решения задач наших исследований был разработан бланк для сбора данных по пространственно-биотопической составляющей мест находок объектов герпетофауны (рис. 1), собранных в течение 2006–2007 гг. Выбор фиксируемых элементов был определён исходя из значимости факторов для видов рептилий, населяющих умеренные широты.

Основной для формирования базы данных служит единица наблюдения, представляющая точку встречи особи диаметром 15м, фиксируемую GPS- навигатором. Выбор диаметра обусловлен тем, что в момент встречи животное не перемещается за пределы периметра точки. Такой же подход использовался в исследованиях других авторов (Luiselli, Filippi, 2006).

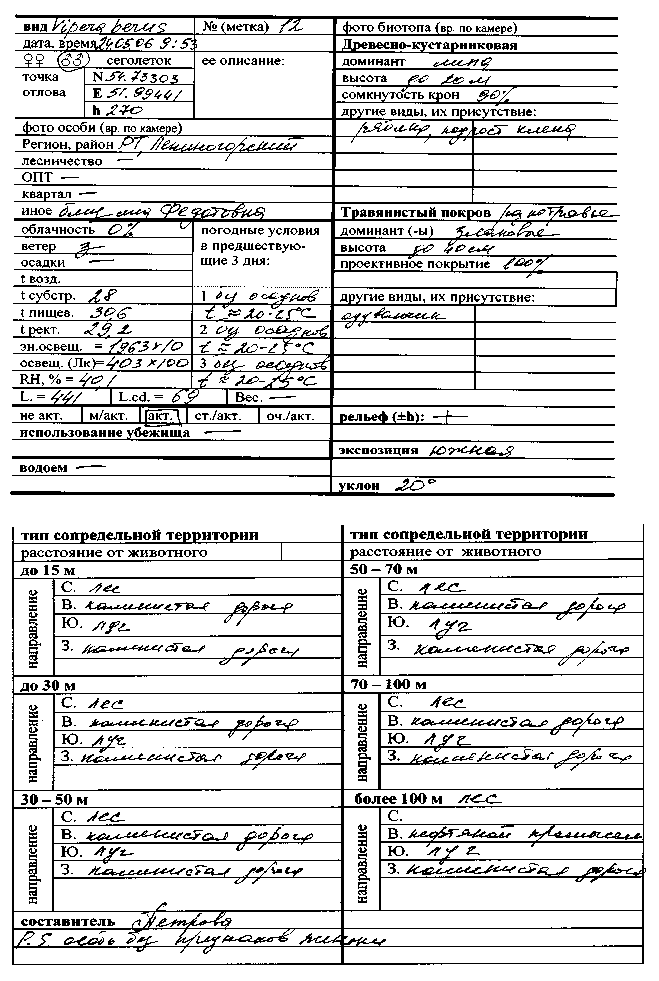

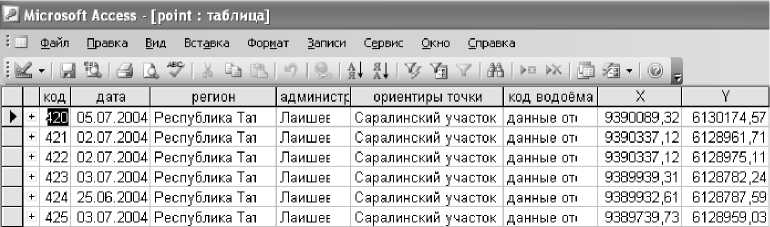

На основе собранных данных начата работа по созданию БД в среде Micro- soft Access, включающая 8 таблиц: 1) таблица «наблюдений», 2) таблица

«встреч», 3) таблица «точки», 4) таблица «водоёмов», 5) таблица «растительности» (виды), 6) таблица «рельефа», 7) таблица «климата» и 8) таблица «сопредельные территории» (далее СТ), а также информационные справочники (рис.

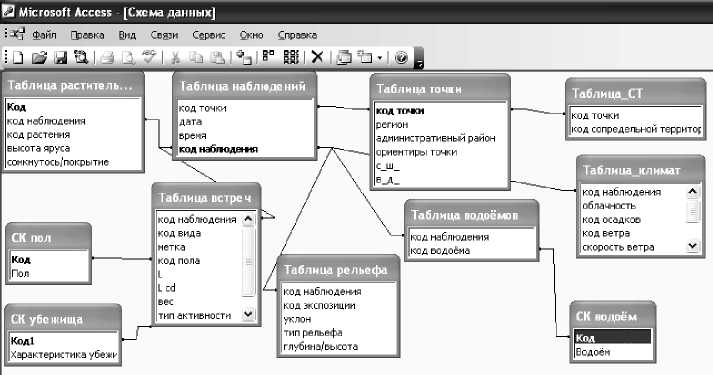

2). Вариант заполнения БД представлен

Рис. 1. Образец заполнения двустороннего бланка для сбора пространственно-биотопических данных

на рис. 3.

Таблица «наблюдений» содержит 4 поля: 1) код точки (из таблицы «точки»), 2) дата (вводится непосредственно), 3) время (вводится непосредственно), 4) код наблюдения (уникален для каждого наблюдения).

Таблица «встреч» содержит 8 полей, включающих информацию о видовой и половой принадлежности, а так же размерные характеристики необходимые для популяционного анализа: 1) код наблюдения (из таблицы наблюдений), 2) код вида (из информационного справочника «виды»), 3) код пола (из информационного справочника «пол»), 4) L. (длина тела в мм вводится непосредственно), 5) L.cd. (длина хвоста в мм вводится непосредственно), 6) вес (г, вводится непосредственно), 7) код активности (с информационного справочника «активность»), 8) код убежища (с информационного справочника «убежище»).

Таблица «точки» содержит 6 по- лей, включающих информацию о географическом местоположении наблюдения с возможностью занесения данных из более ранних источников: 1) код точки (уникален для таблицы, не повторяется), 2) регион (административнотерриториальный регион), 3) административный район (внутреннее деление субъекта РФ), 4) ориентиры точки (подробное описание по отношению к чётким ориентирам на местности), 5) широта и 6) долгота (вводятся согласно показаниям GPS в случае наличия данных).

Остальные таблицы БД представляют собой блок, характеризующий условия среды. Таблицы «растительности», «рельефа», «водоёмов», «климата» содержат информацию об условиях непосредственно в точке встречи.

Водоёмы обуславливают многие микроклиматические параметры среды, с ними связан и кормовой потенциал биотопов. Вблизи водоёмов сглаживаются температурные колебания. Таблица «водоёмов» содержит 2 поля: 1) код наблюдения (из таблицы наблюдений), 2) код водоёма (из справочника «водоёмы»).

Растительность играет огромную средообразующую роль: образует особые микроклиматические условия, к примеру, под пологом леса меняется температура и влажность (Бигон и др., 1989). Кроме того, присутствие растительности создает хорошие условия для укрытий рептилий. Таблица «растительности» содержит 5 полей: 1) код (уникален для данной таблицы), 2) код наблюдения (из таблицы наблюдения, может повторяться), 3) код растения (из информационного справочника «растения»), 4) высота яруса (вводится непосредственно), 5) сомкнутость/покрытие (вводится непосредственно).

Рис. 2. Структура базы данных: арабскими цифрами обозначены основные таблицы, римскими – справочники (выборочно): I. «водоём», II. «пол», III. «убежище»

Рис. 3. Фрагменты таблиц БД Примечание: - 9999 – отсутствие данных.

Рельеф обуславливает локальную изменчивость экосистем (Савельев, 2004), часто играя решающую роль в распределении рептилий. Таблица «релье- фа» включает в себя 5 полей: 1) код наблюдения (из таблицы наблюдений), 2) код экспозиции (из справочника «экспозиция»), 3) уклон (градусы), 4) тип рельефа (положительный/отрицательный), 5) глубина/высота.

В БД заносятся как климатические характеристики (температура, влажность, освещение) наблюдаемые непосредственно в момент отлова, так и общие параметры макроклимата в течение 2-3 предшествующих дней (далее ПД). Данный подход обусловлен запаздыванием отклика микроклимата во времени. Таблица «климат» содержит 9 полей: 1) код наблюдения (из таблицы наблюдения, может повторяться), 2) облачность (в %), 3) осадки (да/нет), 4) код ветра (из справочника ветра), 5) код из справочника погоды предыдущих дней, 6) энергетическая освещенность, 7) освещенность, 8) температура, 9) влажность.

С позиции пространственного распределения важным фактором является характер сопредельных территорий, особенно если «типичный» биотоп имеет малую площадь. Подобного рода влияние заложено в таблицу СТ. Учитывается градация различных типов ландшафтов с их описанием на разной удалённости от точки находки. Детализация описания СТ представлена в справочнике «СТ». Таблица СТ содержит 4 поля: 1) код точки (из таблицы «точки»), 2) код СТ (из справочника СТ), 3) расстояние от точки находки до СТ (вводится непосредственно, м), 4) географическое направление от точки находки (вводится непосредственно: южное, северное, западное, восточное).

Вспомогательными элементами БД являются 10 справочников. Некоторые из них по характеру содержащихся данных являются постоянными: например, справочник «пола». Другие содержат набор базовых характеристик, но при этом могут дополняться по мере необходимости: справочники «видов», «убежищ», «растений» и др. В дальнейшем справочники могут видоизменяться и дополняться.

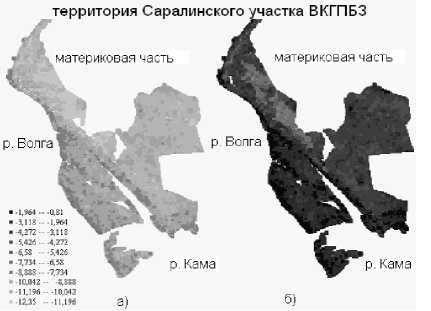

Предложенная унификация данных уже использовалась при построении оценочных пространственных моделей распространения ужа обыкновенного Natrix natrix в зависимости от значений абсолютных высот, экспозиции, уклонов, породного состава деревьев, от суммарного влияния вышеперечисленных факторов на территории Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника (ВКГПБЗ) (Петрова и др., 2008; Газизов, Петрова, в печати). При анализе данных использовался геоинформаци-онный подход, методы Байеса, методы геостатистики (Press, 1989; Демерс, 1999; Journel, 2000; Савельев, 2004; Трифонова и др., 2005).

Не вдаваясь в статистические аспекты обработки информации, следует отметить, что полученные модели в значительной степени согласуются с экспертными оценками. Однако при этом реализуется подход, учитывающий группу взаимодействующих факторов среды, что не возможно достоверно оценить при традиционном описании. Выбор факторов обуславливается их значимостью для распределения вида. В ходе итеративных поисков с одной стороны появляется возможность оценки «веса» каждого фактора в отдельности, с другой – выяв-ляюся «пробелы» в недостатке данных по уже учтенным условиям среды и необходимость включения дополнительных характеристик. В настоящий момент построенные модели носят описательный характер и по своей сути являются отображением реализованной экологической ниши вида. В качестве примера приведем результирующие карты, показывающие условные вероятности рас- пределения N. natrix по территории Саралинского участка ВКГПБЗ (рис. 4).

Рис. 4. Результаты моделирования пространственного распределения Na-trix natrix на Саралинском участке ВКГПБЗ. по: а) произведению вероятностей, б) методу Journel, обозначены диапазоны распределения логарифма плотности вероятности

Попытки включения нами в модели дополнительных факторов (температуры и влажности) пока не позволили выявить достоверные взаимоотношения между исследуемыми параметрами в силу малого объема собранных полевых данных. Необходимость накопления больших массивов данных с целью прогнозного моделирования показана в ряде работ, и дает адекватный прогноз в ботанических (Aaviksoo, 1995; Рогова и др., 2003; Савельев, 2004; Рогова и др., 2005; Прохоров, 2006; Чижикова и др., 2006) и герпетологических исследованиях (Luiselli, Filippi, 2006; Brito et al., 2007; Henok, 2007).

Выражаем благодарность за помощь и советы при формировании структуры базы данных Прохорову В.Е., Пилюгину А.Г., Савельеву А.А., а также анонимному рецензенту за ценные замечания.

Список литературы Идентификаторы среды при пространственно-биотопическом анализе герпетокомплексов или отдельных видов рептилий и создание базы данных на их основе

- Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Температура и организмы // Экология особи, популяции и сообщества. Т. 1. М: Мир, 1989. С. 65.

- Газизов Р.Р., Петрова И.В. Моделирование и пространственная оценка распространения ужа обыкновенного (Natrix natrix) // Ученые записки Казанского государственного университета (в печати).

- Демерс М. Географические информационные системы. Основы. М.: «Дата+», 1999. 504с.

- Литвинов Н.А. Термобиологические исследования // Змеи Волжско-Камского края. Самара: Изд-во Самарского НЦ РАН, 2004. С. 109-146.

- Панов Е.Н., Зыкова Л.Ю. Кавказская агама: местообитания и численность // Горные агамы Евразии. М.: Лазурь, 2003. С. 141-149.