Игровой граф и форматный подход для смешанно-языковой онтологии данных в задачах геологии и маркетинга

Автор: Скорнякова Е.С., Личаргин Д.В., Полуян П.В.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 2 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

В работе вводится новое понятие - «транслес» (trans-forest). Лес является совокупностью деревьев, связанных дополнительно. Остов графа составляет базовая мультииерархия. Субъекты и «силы» являются на игровом поле транслеса источниками ходов на основе правил порождающих грамматик Монтегю. Каждый ход всех порождающих грамматик синхронизирован с метапорождающей грамматикой - «демоном времени». Каждый ход над транслесом можно сделать с передвижкой маркера настоящего на дереве времени на позицию«Следующий». Особенно внимание уделяется дереву форматов и транссвязям между деревьями и его уровнями, поскольку именно дерево форматов определяет поведение человека в тех или иных ситуациях. Предлагается алгоритм эволюционно оправданных экспансий, цель которого обеспечение благополучия для самого субъекта и других субъектов. Предложенная модель транслеса предназначена для моделирования учебных, языковых IT-маркетинговых, геологических и иных ситуаций с точки зрения теории графов и теории игр.

Теория игр, теория графов, трансдерево, транслес, порождающая грамматика

Короткий адрес: https://sciup.org/146281793

IDR: 146281793 | УДК: 551:519.83 | DOI: 10.17516/1999-494X-0306

Текст научной статьи Игровой граф и форматный подход для смешанно-языковой онтологии данных в задачах геологии и маркетинга

Вопрос о единой философско-математической модели мира ставился давно. И системный анализ является далеко не единственным подходом на пересечении философии и математики, в частности дискретной математики.

Первыми работами, которые были связаны с философией математики, стали труды древних философов, особенно греческих. Они интересовались началом мира и природой чисел, вводимых человеком, они первыми осознали относительность простого и сложного.

Одним из первых вопрос о моделировании игровых миров поставил, безусловно, Лейбниц. Однако научные исследования стали возможными лишь во второй половине XX века, когда возникла необходимость управлять быстро возрастающей сложностью создаваемых артефактов, в особенности программным обеспечением. Современная теория возникла из кибернетики Н. Винера, общей теории систем JI. Берталанфи и теории динамических систем, восходящей к И. Ньютону и А. Пуанкаре. С начала 1950-х годов в разработке этой теории деятельное участие принимают специалисты корпорации RAND, созданной для перспективных исследований в сфере компьютинга.

Изучение этой проблемы в России осуществляется чаще всего под эгидой синергетики, в рамках которой работают известные отечественные философы и исследователи: В. И. Аршинов, В. Г. Буданов, И. С. Добронравова, К. X. Делокаров, Д. И. Трубецков, В. В. Василькова, Д. С. Чер-навский, В. В. Тарасенко, Р. Г. Баранцев, В. А. Шупер, В. П. Визгин, В. Г. Пушкин, В. С. Егоров, Н. С. Автономова, А. И. Алешин, И. А. Акчурин, М. К. Петров, И. С. Алексеев, А. А. Ахундов, А. А. Воронин, В. В. Налимов, Ф. И. Гиренок, В. А. Лекторский, JI.А. Микешина, А. А. Андронов, Л. Левкович-Маслюк, П. П. Гайденко, B. C. Степин, С. С. Хоружий, Б. Г. Юлина, М. А. Розов, В. П. Филатов, В. Н. Порус, В. И. Моисеев, B. C. Швырев, В. И. Арнольд, А. В. Гапонов-Грехов, Г. К. Вороновский, Н. М. Амосов, Т. С. Ахромеева, Б. Б. Кадомцев, С. П. Капица, Ю. А. Данилов, К. В. Махотило, А. П. Ершов, О. Е. Баксанский, Ю. Л. Климонтович, С. Н. Петрашев, Г. Г. Ма-линецкий, А. П. Руденко, В. М. Глушков, Г. Е. Цейтлин, С. А. Сергеев, Е. Л. Ющенко, A. Н. Горбань, А. С. Дмитриев, Г. М. Идлис, Г. Р. Громов, Л. О. Мандельштам, B. Г. Редько, С. Э. Хайкин, С. П. Курдюмов, С. Е. Дромашко, Ю. И. Манин, А. Н. Шарковский, Г. Ю. Ризниченко, Р. Г. Хлебо-прос, Ю. Л. Романовский, C. В. Мейен, Н. Н. Моисеев, А. Б. Потапов, А. М. Хазен, Г. А. Меерович.

В этой сфере науки работают многие зарубежные исследователи: С. Бир, Г. Хакен, Д. Роуз, К. Майнцер, Э. Ласло, П. Прузинкевич, B. Г. Тим, С. Кауфман, И. Пригожин, Г. Бюржель, Ф. Вучетич, В. Басиос, И. Антонеу, Г. Патти, С. Вольфрам, Г. Шефер, П. Бентли, М. Биркхард, Р. Брукс, Ф. Варела, Р. Вайтеккер, Н. Гесслер, Г. Николис, К. Гилман, Д. Энтони, К. Мур, Д. Ми-кулески, Д. Чамберс, И. Стюарт, К. Нихейнив, К. Лэнгтон, К. Энди, М. Червински, Т. Нагель, Х.-О. Пайтаген, Р. Роузен, Ю. Кэнада, К. Лукас, П. Конвей, К. Стивене, У. Провост, Т. Янг, Дж. фон Нейман, Г. Демерси, Э. Приме, Я. Бар-Ям, П. Тагерд, В. Турчин, Д. Фолк, Р. Эшби, Ф. Хейлиген, А. Линденмайер, К. Эмич, Б. Смит, П. Вацлавик, М. Боден, П. Кнапп, С. Пай-перт, В. Димитров, С. Сандерс, Э. Брюс, М. Чандлер, Д. Р. Чи, М. Хаим, X. Прайс, Д. Вольперт, C. Улам, Л. М. Рош, Г. Саймон, Г. Чейтин, К. Шелли, P. X. Абрахам, У. Матурана, Д. Уотсон, Д. Касти, А. Онар, Г. Одум, Ф. Д. Абрахам, Д. Кэмпбелл.

Игровое поле

С точки зрения философии графовое поле игры разделено на логические секторы:

-

1) дерево (иерархия) форматов, дающее возможность выбора из подхода к деятельностнопознавательной игре субъектов:

-

а) личностный (темперамент (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик), привычки, временной формат (ночью – сон, утром – зарядка);

-

б) ситуативный (правила этикета);

-

в) социальные роли;

-

2) дерево (иерархия) понятий на основании тех или иных критериев;

-

3) иерархия времени, синхронизированная по ходам с ходом игры;

-

4) дерево (иерархия) игрового поля (например, «мир-страна-регион»);

-

5) отдельно вводится уровень иррационального субъекта, аппроксимируемого в модели, как граф модели всего мира, усвоенного некой умозрительной, предполагаемой нейросетью субъекта;

-

6) просубъектный уровень некой материальной подложки субъектов, алгоритмические принципы поведения моделируемого мира, действующие как порождающие грамматики в роли неких сил природы, или просто «сил».

Деревья (иерархии) 1–2 назовем метафизическими.

Данный граф представляет собой остов игрового поля разных порождающих грамматик. Причем человек, как наблюдатель, может вмешиваться в модель и осуществлять свой иррациональный выбор из вариантов, допускаемых генерацией выбора случайных правил порождающих грамматик «ассистированная человеком генерация» («HAG»).

Ряд деревьев адресуется на граф-доску как фишки игры, это будут:

-

1) личность (субъект, как игровая фишка);

-

2) алгоритм глубины-действия-познания-рефлексии-…;

-

3) предмет, над которым осуществляются манипуляции.

В результате, граф-игра имеет три обобщенных раздела:

-

1) абстрактные объекты (критерии и понятийные единицы);

-

2) игровое поле;

-

3) деятели (actors) порождающих грамматик (субъекты и «силы» преобразований порождающих грамматик – гравитация, эффект трения и др.).

Субъекты и «силы» являются на игровом поле транслеса источниками ходов на основе правил порождающих грамматик Монтегю [1]. Моделируют игры разных форм массового сознания: научной, обиходной, эстетической и пр. В этой работе данная модель предлагается для геологической области.

Для эффективной работы с игровым графом требуется понятие – «транссвязь», то есть связь одного дерева или уровня дерева, адресуемая на другой уровень или на другое дерево. Транссвязи определенных типов могут быть запрещены правилами игр определенного типа.

Простые предложения и программный код

Объектно-ориентированная парадигма (ООП) лучше всего подходит для выражения зависимостей признаков каких-либо предметов и действий, которые можно совершать над предметами или с помощью них. Предложения вроде «Эхолокатор функционирует» может иметь следующее отражение в программном коде:

eholokator.funktsioniruet();

Применяя текстокодовую порождающую грамматику, программа порождает из программного кода предложение или предложения. Например, в вышеописанном фрагменте кода eholokator – объект, представитель какого-либо класса, способный совершать какие-либо действия (член предложения – подлежащее, с точки зрения семасиологической прагматики – actor). Метод funktsioniruet – глагол, действие или набор действий, которые может выполнить представитель класса (член предложения – сказуемое, action).

Набор правил порождающих грамматик конкретизируемого пространственно-временного формата для модификации объекта представлен ниже:

Actor > «Oborudovaniye.» | Subject > «оборудование»

«Oborudovaniye.» > «Eholokator.» | «оборудование» > «эхолокатор»

«Oborudovaniye.» > «GeneratorVibratsii.» | «оборудование» > «генератор вибраций» «Oborudovaniye.» > «IzmeritelnyiPribor.» | «оборудование» > «измерительный прибор» Action > funktsioniruet() | Verb > «работает»

funktsioniruet() > «rejimOjidaniya()» | «работает» > «работает в режиме ожидания»

funktsioniruet() > «rejimSkanirovaniya()» | «работает» > «работает в режиме сканирования»

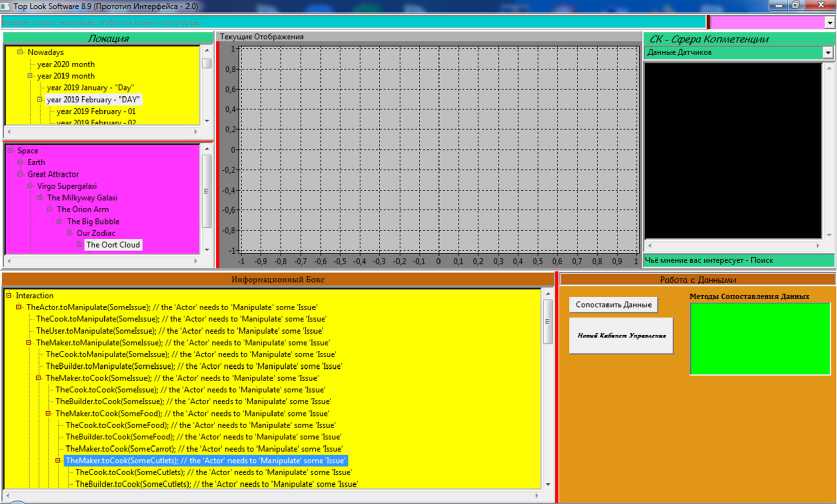

Возможные предложения: «Эхолокатор работает в режиме ожидания», «Генератор вибрации работает в режиме ожидания» и т. д. Эти и другие предложения генерируются в этой идеологии либо в виде текста, либо в виде кода (рис. 1, рис. 2), в результате чего классификация форматов включает те или иные объекты текстокода, представленного в форме interaction > TheActor.toManipulate(someissue); // the 'Actor' needs to 'Manipulate' some 'issue' TheActor > Thecook TheActor > Theuser TheActor > TheMaker TheMaker > Thecook TheMaker > TheBuilder toManipulate > tocook toManipulate > touse toManipulate > toMake somelssue > SomeFood SomeFood > somecarrot someFood > somecutlets someBuilding > someLibrary someBuildings > somecafe 'Actor' > cook 'Actor' > user 'Actor' > maker 'Manipulate' > cook 'Manipulate' > use 'Manipulate' > make 'Issue' > 'thing' 'issue' > 'information' 'thing' > 'food' 'information' > 'book' 'food' > carrot

Рис. 1. Порождающая грамматика; TheActor – деятель на игровом поле, toManipulate – алгоритмы, SomeIssue – предмет, над которым будет совершаться манипуляция [2, 3]

-

Fig. 1. Generative grammar; TheActor – an actor on the field, toManipulate – algorithms, SomeIssue – an object to be manipulated [2, 3]

Рис. 2. Результат

-

Fig. 2. The result

семантико-прагматической онтологии. Разработанная система составляет семантические портреты текстов на основе модификации текстокода правилами порождающих грамматик над форматами данных. Под форматом мы понимаем расширение понятия объекта в парадигме ООП, когда выражение Format1..Object1 экспортирует объект 1 в формат 1 для его последующей модификации на основе порождающих грамматик и для использования в теле кода на основе разных форматов и подформатов - пространственном, временном, организационном и др.

Ниже программа генерирует все возможные варианты (рис. 2). Также в программе в графе «Локация» приводится время и место.

Предлагается ввести дополнение в выражения порождающих грамматик. Пусть порождающая грамматика генерирует параллельно текст и код для работы на основе выражений:

TimeFormat..LocationFormat..Actor.Method(arg1, arg2, …, argN), где TimeFormat - время; LocationFormat - локация или место; Actor - деятель; Method() - действие или набор действий; argl, arg2, .--, argN - предметы, над которыми выполняется действие.

Рассмотрим возможность применения условия как алгоритм или его часть. Например, начальник геологоразведовательной экспедиции командует: «Установить инвентаризированное замерное оборудование».

В качестве программного кода это будет выглядеть следующим образом:

if (Oborudovaniye.inventarizirovanno == false)

{

21Century..BolotistayaMestnost..Company.Ekspeditsiya.Enjiner.ustanovit(Oborudovaniye); Oborudovaniye.inventarizirovanno = true;

21Century..BolotistayaMestnost..Company.Ekspeditsiya.Enjiner.dolojit(«Текущее оборудование установлено»);

} else //после else идет вариант, когда оборудование уже инвентаризировано –

{

21Century..BolotistayaMestnost..Company.Ekspeditsiya.Enjiner.dolojit(«Текущее оборудование уже инвентаризировано»);

} return 0;

Проблема подобной структуры в том, что форматов времени и локаций множество. Поэтому необходимо ввести понятие разбивочной категориальной сетки. Это совокупность значений, которые может принимать формат.

Например, формат зимы включает в себя декабрь, январь, февраль и никак не май, июнь, июль и т. д. Формат XX века включает в себя 1900-1999-е годы и никак не другие. Однако формат декабря может включать в себя любой год.

Что касается локации, то, например, формат Евразии включает в себя такие страны, как Россия, Испания, Польша и т. д., но никак не Канаду.

Каждый ход всех порождающих грамматик синхронизирован со временем. Каждый ход над транслесом можно сделать с передвижкой маркера настоящего на дереве времени на позицию «Следующий». Маркер можно передвинуть на минуту, час или несколько часов.

Объединив все деревья с помощью транссвязей, можно смоделировать поведение людей и получившуюся модель использовать для предсказания событий (например, результат масштабной работы).

Алгоритм эволюционно оправданных экспансий

Категориальная сетка системы – представление о мире и о системах с их когнитивной и семантической составляющей.

С точки зрения заявляемого подхода у любой системы есть метацель – благополучие; эта метацель может модифицироваться, переноситься с себя на других и на некое собирательное «мы». Цель элементов категориальной сетки системы оправданной экспансии – найти те форматы, в которых они могут помочь существованию, выживанию, благополучию системы и даже ее дальнейшей экспансии в надсистеме. Принципы баланса и сообразности вынуждена в большей или меньшей степени принимать любая система, что до определенной степени смягчает неконструктивные конфликты и дает системе заняться своей базовой целью. Такое описание применимо к любым системам, особенно к социальным, психологическим, информационным, семантическим, 1-, 2-языковым (естественные языки и языки программирования соответственно), маркетологическим и экономическим системам.

Пусть некто хочет купить окна. Подбор нужных окон начинается в сети Интернет. Поиск ведется как и на сайтах, так и по рекламным объявлениям. В зависимости от того, какие окна нужны потенциальному покупателю предлагаются рекламные объявления и сайты.

Задача рекламных агентств – сделать так, чтобы каждый покупатель нашел то, что ему нужно.

Тот, кто покупает окна, заботится о благополучии семьи (покупка таких окон, чтобы не было продувов). Те, кто занимаются рекламой, заботятся о благополучии покупателей (чтобы покупатели как можно быстрее нашли то, что нужно), организаций-исполнителей, магазинов (чтобы организации нашли своих покупателей и не обанкротились) и своего рекламного агентства.

Три стороны: организация по изготовлению окон, рекламное агентство и покупатель. Какой бы формат этих сторон не был активен – субъекты нацелены на благополучие себя или других субъектов.

Заключение

В работе вводится новое понятие «транслес» (trans-forest). Это совокупность деревьев, связанных дополнительно: дерево форматов, дерево (иерархия) понятий, иерархия времени, а также просубъектный уровень некой материальной подложки субъектов («силы природы») и иррационального субъекта, аппроксимируемого в модели как граф модели всего мира, усвоенного некой умозрительной, предполагаемой нейросетью субъекта.

Субъекты и «силы» являются на игровом поле транслеса источниками ходов на основе правил порождающих грамматик Монтегю. Каждый ход над транслесом можно сделать с передвижкой маркера настоящего на дереве времени на позицию «Следующий».

Дерево форматов определяет то, какой субъект сделает следующий ход или как субъект будет поступать в каких-либо ситуациях на постоянной основе. Для того чтобы приблизить модель к реальности, существуют транссвязи между деревьями и их разными уровнями.

Также предложенная модель поддерживает алгоритм эволюционно оправданных экспансий, цель которого обеспечение благополучия для самого субъекта и других субъектов. Субъект осуществляет эту цель через наиболее подходящие форматы.

Модель предназначена для моделирования геологических, учебных, языковых IT-маркетинговых и иных ситуаций с точки зрения теории графов и теории игр. В основном предложенная модель направлена на предсказание поведения людей, объяснение выбора людей и предсказание следующего выбора в области геологии и маркетинга.

Список литературы Игровой граф и форматный подход для смешанно-языковой онтологии данных в задачах геологии и маркетинга

- Montague R. Formal philosophy: Selected papers. New Haven-London: Yale University Press, 1974, 369.

- Личаргин Д. В. Порождение дерева состояний на основе порождающих грамматик над деревьями строк. Сибирский журнал науки и технологий, 2010, 1, 57-58.

- Сафонов К. В., Личаргин Д. В. Разработка векторизованной семантической классификации над словами и понятиями естественного языка. Сибирский журнал науки и технологий, 2009, 4, 33-37.