Ихтиофауна различных биотопов прибрежного мелководья и эстуариев рек залива Петра Великого

Автор: Федорец Юлия Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: фауна

Статья в выпуске: 1-4 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

На основании литературных данных и материалов мониторинговых исследований за 2004-2013 гг. изучена ихтиофауна различных биотопов залива Петра Великого. Наибольшее видовое разнообразие характерно для биотопа мелководье бухт - 48 видов рыб; бухты, в которые впадают реки - 45 видов рыб; в приостровной акватории - 36 видов рыб, в эстуариях рек - 29 видов рыб.

Икра, личинка, биотоп, залив петра великого

Короткий адрес: https://sciup.org/148202907

IDR: 148202907 | УДК: 597.

Текст научной статьи Ихтиофауна различных биотопов прибрежного мелководья и эстуариев рек залива Петра Великого

На структуру ихтиопланктонного комплекса влияет термический режим, а также гидролого-гидрохимические параметры (температура, соленость, течения и др.). Большое количество ручьев существенно увеличивает разнообразие биотопов, используемых рыбами для икрометания, что вероятно, является важным фактором, ведущим к образованию экологических группировок рыб, различающихся местами, сроками нереста и ската личинок. По отношению к солености рыбы делятся на две большие экологические группы: эвригалинные, стеногалинные.

I. Эвригалинные виды – это виды, молодь и половозрелые особи которых встречаются в широком диапазоне солености, как в пресных, так и в морских водах, но размножающиеся исключительно при морской солености – Eleginus gracilis , Platichthys stellatus , Clupea pallasii и др. В группу эвригалинных видов также относят пелагофильные виды (сем. Pleuro-nectidae). Они проводят весь жизненный цикл в прибрежной зоне, и нерест протекает непосредственно в водах эстуария. Икра и личинки пела-гофильных видов были встречены повсеместно вдоль побережья. Максимальные их скопления отмечались, как правило, в приустьевых районах. К эвригалинной группе можно отнести следующие подгруппы:

-

1. полупроходные виды ( Tribolodon brandtii, T. hakuensis и др.) – это обитатели опресненных пространств морей, поднимающиеся на нерест в реки, от проходных рыб отличаются тем, что не живут в воде с океанической солёностью и обычно не уходят далеко в море.

-

2. проходные вид ы ( Hypomesus nipponensis и др.) – это рыбы, совершающие для размножения

-

3. солоноватоводные виды (сем. Gastero-steidae и др.) – живут в солоноватой воде опресненных участков морей, предустьевых пространств с пониженной солености (от 3 до 1520‰).

(нереста) миграции из морей в реки – анадромные (подавляющее большинство проходных видов рыб); они обладают рядом особенностей, например, способностью переносить сильные колебания концентрации солей в воде;

II. Стеногалинные виды – водные животные, не выдерживают изменение солености и погибают (ниже 28-29‰) – Limanda aspera и L. punctatissima и др.

А. пресноводные рыбы, размножающиеся и обитающие в пресной воде, взрослые особи которых изредка выходят в солоноватую воду вблизи устья рек и ручьев (Phoxinus lagowskii и P. oxycephalus и др). Чтобы лучше понять вышеуказанное разделение рыб на экологические группы рассмотрим типы водоемов по степени минерализации [ Under ] (табл. 1.)

Цель работы: охарактеризовать разнообразные биотопы в заливе Петра Великого и описать их видовой состав рыб.

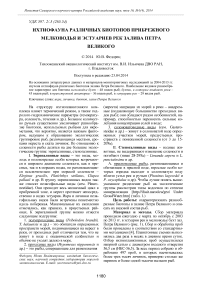

Материал и методы. Сбор материала проводили ежегодно с марта по октябрь с 2003 по 2013 гг. в эстуарии рек и мелководье бухт зал. Петра Великого (рис. 1). Сбор и обработка проб были проведены в соответствии со стандартными методиками [4]. Планктонные съемки выполнялись два раза в месяц в дневное время суток. Отбор ихтиопланктонных проб осуществлялся икорной сетью с диаметром входного отверстия 56,5 см (ИКС-56,5). За весь период собрано и обработано 497 проб, в которых насчитывалось более трех тысяч личинок, примерно столько же икринок и более одной тысячи мальков рыб.

Таблица 1. Типы водоемов по степени минерализации

|

Классификация вод по солёности (по А.М. Овчинникову) |

||

|

тип солёности |

класс солёности |

минерализация, г/л |

|

пресные |

ультрапресные |

< 0,2 |

|

пресные |

0,2-0,5 |

|

|

воды с относительно повышенной минерализацией |

0,5-1 |

|

|

солоноватые |

солоноватые |

1-3 |

|

солёные |

солёные |

3-10 |

|

рассолы |

воды повышенной солёности |

10-35 |

|

воды, переходные к рассолам |

35-50 |

|

Рис. 1. Районы работ в северной части залива Петра Великого 2003-2013 гг.: I. – б. Муравьиная; II. – б. Теляковского; III. – б. Суходол; IV. – б. Андреева; V. – б. Ильмовая; VI. – б. Пяти Охотников; VII. – б. Алексеева; VIII. – б. Житкова, б. Парис; IX. – северо-восточная часть Амурского залива

Результаты исследования. Все исследованные нами акватории были разделены на следующие биотопы: 1) морские бухты; 2) бухты, в которые впадают реки; 3) акватории вокруг островов; 4) эстуарии рек (табл. 2).

Морские бухты. Такие бухты, как правило, незначительно вдаются в материк, для них характерна более высокая соленость (35,0‰) по сравнению с бухтами, в которые впадают реки (25,0-30,0‰) [1-3]. Как показали результаты исследований, в морских бухтах преобладают икра и личинки солоноватоводных и морских видов ( Clupea pallasii , Platichthys stellatus , Platichthys stellatus и др.) (табл. 3). Всего было отмечено 48 видов рыб. Основной нерест морских видов протекает в более глубоководных районах зал. Петра Великого, при этом картина распределения икры и личинок рыб и их численность носит динамичный характер и смещается в зависимости

от силы и направления ветрового течения [1, 2]. Поэтому, как показали результаты, основная масса ихтиопланктона сосредоточена непосредственно вдоль побережья, а максимальные скопления приурочены к подветренным побережьям.

Бухты, в которые впадают реки. Такие бухты подвергаются опресняющему воздействию речного стока в течение всего календарного года, и наиболее ярко это проявляется в летний период [1, 5-7]. Для описания закономерностей в характере горизонтального распределения ихти-опланктона в водоемах подобного типа в качестве модельной была выбрана северо-восточная часть Амурского залива. В общей сложности на исследуемой акватории отмечены икра личинок 45 видов рыб. Видовой состав ихтиопланктона был представлен всеми экологическими группами рыб (табл. 3).

Таблица 2. Разделение исследованных акваторий залива Петра Великого на различные биотопы

|

Морские бухты |

Акватории вокруг островов |

Бухты, в которые впадают реки |

Эстуарии рек |

|

б. Андреева б. Ильмовая б. Пяти Охотников |

б. Алексеева (о. Попов) б. Житкова и Парис (о. Русский) |

б. Суходол б. Муравьиная б. Теляковского северо-восточная часть Амурского залива |

р. Артемовка р. Шкотовка р. Суходол р. Петровка |

Таблица 3. Встречаемость ихтиопланктона в водоемах различного типа

|

№ |

Вид |

Экологическая принадлежность видов |

Категории водоемов |

|||

|

М |

Бр. |

О |

Эс.р |

|||

|

1. |

Clupea pallasii |

эвригалинный |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

2. |

Konosirus punctatus |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

3. |

Engraulis japonicus |

эвригалинный |

+ |

+ |

+ |

— |

|

4. |

Osmerus mordax dentex |

проходной |

+ |

+ |

+ |

— |

|

5. |

Hypomesus nipponensis |

полупроходной |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

6. |

Hypomesus japonicus |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

— |

|

7. |

Mallotus villosus catervatius |

стеногалинный,морской |

+ |

+ |

— |

— |

|

8. |

Tribolodon brandtii |

полупроходной |

+ |

+ |

— |

+ |

|

9. |

Tribolodon hakuensis |

полупроходной |

+ |

+ |

— |

+ |

|

10. |

Phoxinus lagowskii |

пресноводный |

— |

— |

— |

+ |

|

11. |

Phoxinus oxycephalus |

пресноводный |

— |

— |

— |

+ |

|

12. |

Gobio macrocephalus |

пресноводный; солоноватоводный |

— |

— |

— |

+ |

|

13. |

Pseudorasbora parva |

пресноводный |

— |

— |

— |

+ |

|

14. |

Cobitis lutheri |

пресноводный |

— |

— |

— |

+ |

|

15. |

Lefua costata |

пресноводный |

— |

— |

— |

+ |

|

16. |

Hyporhamphus sajori |

эвригалинный |

+ |

+ |

+ |

— |

|

17. |

Eleginus gracilis |

стеногалинный,морской |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

18 . |

Theragra chlacogramma |

стеногалинный,морской |

+ |

+ |

+ |

— |

|

19. |

Gasterosteus aculeatus |

солоноватоводный |

+ |

+ |

— |

+ |

|

20. |

Pungitius sinensis |

солоноватоводный |

— |

+ |

— |

+ |

|

21. |

Syngnathus schlegelii |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

— |

|

22. |

Cololabis saira |

стеногалинный, морской |

+ |

— |

+ |

— |

|

23. |

Lisa haematocheila |

полупроходной |

+ |

+ |

+ |

— |

|

24. |

Opisthocentrus ocellatus |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

25. |

Opisthocentrus zonope |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

26. |

Pholidapus dybowskii |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

— |

|

27. |

Stichaeus nozawae |

стеногалинный, морской |

+ |

— |

+ |

— |

|

28 . |

Stichaeus ochriamkini |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

— |

|

29. |

Pholis picta |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

30. |

Pholis nebulosa |

стеногалинный, морской |

+ |

— |

+ |

— |

|

31. |

Neozoarces steindachneri |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

— |

|

32. |

Hypoptychus dybowskii |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

— |

|

33. |

Tridentiger brevispinis |

солоноватоводный |

+ |

+ |

— |

+ |

|

34. |

T. bifasciatus |

солоноватоводный |

+ |

+ |

— |

+ |

|

35. |

Acanthogobius lactipes |

солоноватоводный |

+ |

+ |

— |

+ |

|

36. |

Gymnogobius urotaenia |

солоноватоводный |

+ |

+ |

— |

+ |

|

37. |

G. taranetzi |

солоноватоводный |

— |

+ |

— |

+ |

|

38. |

Acanthogobius flavimanus |

эвригалинный |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

39. |

Sebastes owstoni |

стеногалинный, морской |

+ |

— |

+ |

— |

|

Продолжение таблицы 3 |

||||||

|

40. |

Sebastes schlegelii |

стеногалинный, морской |

+ |

— |

— |

— |

|

41. |

Hexagrammos octogrammus |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

42. |

Hexagrammos stelleri |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

43. |

Hexagrammos otakii |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

— |

|

44. |

Pleurogrammus azonus |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

|

|

45. |

Hemilepidotus gillberti |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

— |

|

45. |

Myoxocephalus stelleri |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

|

|

46. |

Myoxocephalus jaok |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

— |

|

47. |

Pallasina barbata |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

|

|

48. |

Hippoglossoides herzensteini |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

— |

|

49. |

Pseudopleuronectes yokohamae |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

50. |

Pseudopleuronectes obsurus |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

51. |

Pseudopleuronectes herzensteini |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

— |

+ |

|

52. |

Limanda aspera |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

— |

+ |

|

53. |

Limanda punctatissima |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

54. |

Platichthys stellatus |

эвригалинный |

+ |

+ |

— |

+ |

|

55. |

Glyptocephalus stelleri |

стеногалинный, морской |

+ |

+ |

+ |

— |

|

ВСЕГО |

48 |

45 |

36 |

29 |

||

Примечание: М – морские бухты; Бр – бухты, в которые подают реки; О – острова; Эс.р – эстуарии рек исследуемых эстуариях рек есть и проходные Выводы:

морские рыбы, нагуливающиеся в море, откуда 1. Наибольшее видовое разнообразие харак- для нереста они входят в реки: сельдевые, ко- терно для биотопа мелководье бухт – 48 видов рюшковые и др. Поэтому эстуарии рек отлича- рыб; бухты, в которые впадают реки – 45 видов ются видовым составом от морских бухт и ост- рыб; в приостровной акватории – 36 видов, в эс-ровной части. Многие рыбы эстуарий эврига- туариях рек – 29 вида.

линные. 2. Прибрежное мелководье бухт, островная

Таким образом, видовой состав ихтио- часть и эстуарии рек являются районами воспро- планктона мелководной зоны и эстуарий рек зал. изводства солоноватоводных, полупроходных Петра Великого формируют следующие группы проходных, а также морских видов рыб.

рыб: 1) солоноватоводные эвригалинные, весь жизненный цикл которых проходит в прибрежной зоне, в условиях изменяющейся солености;

-

2) проходные, закономерно переходящие один или несколько раз в жизни из морской воды (характерной для данного моря) в пресную воду рек, и полупроходные виды, совершающие пе-

-

3. Группа морских рыб, нерест которых протекает в мористых районах залива, представлена, в основном, летне-нерестящимися пелагофиль-ными видами, икра и личинки которых, заносятся течением в прибрежное мелководье.

Список литературы Ихтиофауна различных биотопов прибрежного мелководья и эстуариев рек залива Петра Великого

- Давыдова, С.В. Видовой состав ихтиопланктона бухт залива Петра Великого и его сезонная динамика//Известие ТИНРО. 1998. Т. 123. С. 105-121.

- Завертанова, Ю.В. Ихтиопланктон бухты Алексеева (залива Петра Великого, Японское море) в 2006-2007 гг.//Вопросы рыболовства. 2010. Т. 11, № 1 (41). С. 38-47.

- Подорванова, Н.Ф. Основные черты гидрохимии залива Петра Великого (Японское море)/Н.Ф Подорванова, Т.С. Ивашинникова, В.С. Петренко Л.С. Хомичук. -Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. 201 с.

- Расс, Т.С. Методическое руководство по сбору икринок, личинок и мальков рыб./Т.С. Расс, И.И. Казанова. -М.: Пищ. Промышленность, 1966. 35 с.

- Федорец, Ю.В. Ихтиопланктон в эстуарии реки Артемовка (Приморский край) 2004-2010 гг.//Вопросы рыболовства. 2011. № 4 (48). С. 688-677.

- Федорец, Ю.В. Видовой состав ихтиопланктона растительного пояса прибрежья Амурского залива//Вопросы рыболовства. 2011. Том 12, № 1 (45). С. 91-100.

- Федорец, Ю.В. Ихтиопланктон эстуария реки Суходол (Уссурийский залив, Японское море)//Вопросы рыболовства. 2013. №1 (53). С. 7-15.