Икона "Собор архангелов" из Великого Устюга, XIII век: особенности конструкции основы, техника исполнения и индивидуальные приемы мастера

Автор: Азарнина Е.В.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 4 (12), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности иконы «Собор архангелов» из Великого Устюга (ГРМ, ДРЖ-3103. Дерево, левкас, темпера. 165,0 × 117,0 × 3,0 см). Икона была раскрыта в 1959 - 1968 годах в Центральных государственных реставрационных мастерских (Москва) А.Н.Барановой. В 2022 - 2024 годах в Русском музее в связи с подготовкой каталога собрания древнейших русских икон было предпринято комплексное исследование памятника. В ходе работ произведены рентгенографирование поверхности, исследования в ультрафиолетовой, инфракрасной, видимой областях спектра и макросъемка, рентгенфлуоресцентный анализ (РФА) пигментов, анализ пигментов с помощью ИК-Фурье спектроскопии (ИКФС) (материалы, полученные в ходе исследований, предоставлены автору сотрудниками Русского музея: С. В. Сирро, О. В. Голубевой, В. Ю. Тороповым, А. Ю. Богдановым, И. И. Андреевым, Н. Г. Соловьевой). Анализ материалов позволил сделать выводы о конструкции иконного щита, паволоке, грунте, графической подготовке и стратиграфии красочных слоев. Выявлены характерные особенности написания иконы. Изучение под микроскопом дало возможность составить подробное описание сохранности иконы. Один из важнейших выводов исследования касается состава пигментов. Доказано, что при написании иконы мастер отказался от применения золота, а использовал аурипигмент. В то же время синяя краска, ранее считавшаяся ультрамарином, в ходе изучения определена как органическая (типа индиго).

Икона, материальная основа, грунт, паволока, красочный слой, исследование, реставрация, сохранность

Короткий адрес: https://sciup.org/170208799

IDR: 170208799

Текст научной статьи Икона "Собор архангелов" из Великого Устюга, XIII век: особенности конструкции основы, техника исполнения и индивидуальные приемы мастера

В 2022 – 2024 годах в Русском музее в связи с подготовкой каталога собрания древнейших русских икон было предпринято комплексное исследование иконы XIII века «Собор архангелов» из Великого Устюга. Структура каталога предопределила задачи и объем произведенных работ. Требовалось составить подробное описание сохранности памятника, уточнить материальные данные основы, определить состав пигментов и выявить индивидуальные особенности работы мастера.

Появление данной статьи было бы невозможным без помощи администрации Реставрационного центра имени И. Э. Грабаря, предоставившей в наше распоряжение реставрационной паспорт, составленный А. Н. Барановой1, и сотрудников Службы реставрации музейных ценностей Русского музея. Выражаем глубокую благодарность за помощь и предоставленные материалы С. В. Сирро, О. В. Голубевой, В. Ю. Торопову, А. Ю. Богданову, И. И. Андрееву, Н. Г. Соловьевой. Результаты проведенных исследований сверялись с выводами, сделанными нашими предшественниками при изучении иконы в процессе и после завершения раскрытия2. Материал в статье систематизирован по разделам, в соответствии с поставленными задачами.

Материальные и технико-технологические данные, подготовительный рисунок

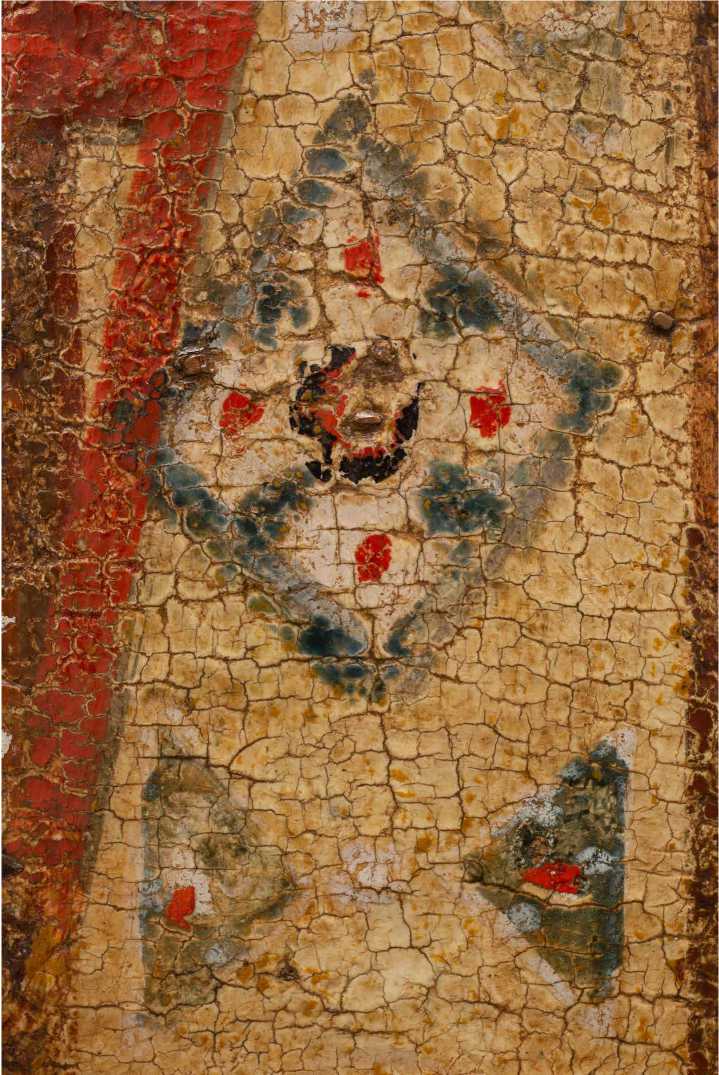

Тыльная сторона ( ил. 1 ).

Ил. 1.

Икона «Собор архангелов».

Неизвестный мастер. XIII в. Дерево, левкас, темпера. 165,0 × 117,0 × 3,0 см.

Общий вид, тыльная сторона. ГРМ .

Съемка А. А. Савкина

Иконный щит состоит из 4-х липовых досок. Ширина досок различается незначительно. На тыльной стороне просматриваются следы первоначальной обработки основы скобелем, борозды расположены вертикально вдоль волокон древесины. На четвертой доске просматриваются следы обработки топором.

Щит иконы скреплен двумя массивными тыльными шпонками, изготовленными из тополя, и двумя торцевыми сосновыми шпонками. Тыльные шпонки имеют по пять граней. Каждая шпонка последовательно крепится 4-мя коваными гвоздями, на каждой доске вбито по одному гвоздю. Гвозди пробиты насквозь щита иконы, их концы загнуты и плотно прибиты к основе перед грунтовкой, что просматривается на рентгенограмме. Это позволяет сделать вывод, что тыльные накладные шпонки авторские.

Торцевые шпонки имеют меньший размер относительно щита, на шпонках под гвозди выдолблены пазы прямоугольной формы. Верхняя шпонка прикреплена 10-ю коваными гвоздями, нижняя — 11-ю. Не исключено позднейшее происхождение этих шпонок. Доски в щите иконы склеены без дополнительных креплений.

На лицевой стороне выбран глубокий ковчег, с плавным скосом ( ил. 2 ).

Паволока сплошная, цельная, полотняного плетения, ткань среднезернистая. На иконе использовался гипсовый грунт ( ил. 3 ).

Ил. 2.

Икона «Собор архангелов».

Общий вид, лицевая сторона. ГРМ .

Съемка А. А. Савкина

Ил. 3.

Икона «Собор архангелов».

Фрагмент с изображением крыла архангела Гавриила, фона с фактурой левкаса в виде рельефных борозд.

ГРМ . Съемка А. А. Савкина

На поверхности просматриваются следы выравнивания левкаса в виде рельефных борозд разного направления. Вдоль лузги в правом верхнем углу горизонтально выраженные, диагонального направления борозды по изгибу крыла архангела Гавриила, на фоне и на изображении одежд архангела Гавриила — вертикального направления. Рельеф менее выражен на участках грунта под личным письмом.

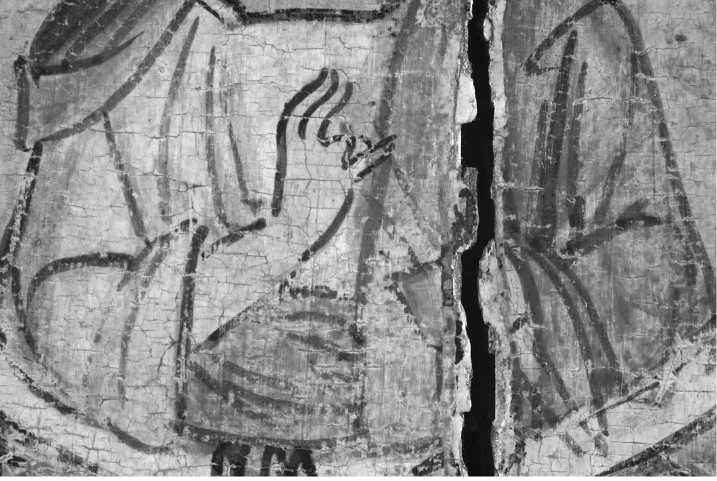

После выравнивания грунта на поверхность наносился подготовительный рисунок. Основной рисунок выполнен кистью, черной угольной краской, за исключением ангельских слухов, которые обозначены углем. Рисунок выполнен свободно, динамично уверенной рукой почти без отрыва кисти от поверхности левкаса. Имеются многочисленные правки — линия бровей на лике архангела Михаила нанесена более полого, ниже видимой. В инфракрасной области спектра просматривается раздвоенная прядь волос на лбу обоих архангелов. На дивитисии архангела Гавриила рисунок не совпадает с окончательным изображением, так как верхние слои авторского красочного слоя утрачены и потерты, и эта разница хорошо заметна ( ил. 4 ). Внутренняя часть изгиба крыльев архангелов первоначально обозначена прямой линией, что хорошо видно на фотографиях в инфракрасном спектре излучения.

Ил. 4.

Икона «Собор архангелов».

Фрагмент с изображением одежд архангела Гавриила. Подготовительный рисунок не совпадает с окончательным изображением. ГРМ.

Съемка А. А. Савкина

Рука Эммануила обозначена несколькими линиями, линии предплечья плавно переходят в кисть и указательный палец ( ил. 5 ). Часть разделок в облачениях Эммануила выходит за пределы контура фигуры и диска.

Ил. 5.

Икона «Собор архангелов».

Фрагмент с изображением руки Христа Эммануила. Снимок в ИК-области спектра. ГРМ.

Съемка В. Ю. Торопова

Под орнаментом на поземе подготовительного рисунка нет.

Плотность линий рисунка была изначально рассчитана на просвечивание через последующие слои. Рисунок, просвечивая сквозь красочные слои отдельных участков, является окончательной описью.

Следующим этапом работы после выполнения подготовительного рисунка до личного письма была проработка фона, позема, одежд и крыльев архангелов. Красочные смеси наносились по белому левкасу без предварительной роскрыши.

Состав пигментов и особенности письма

Состав пигментов исследовался визуально под микроскопом, методом рентгенофлуоресцентного анализа (проведен анализ более сорока точек), ИК-Фурье спектроскопии и оптической поляризационной микроскопии.

Для написания фона, позема и одежд архангела Гавриила использовался пигмент органического происхождения индиго, к нему в разных соотношениях добавлялись аурипигмент, охра и свинцовые белила.

Изначально фон имел более насыщенный цвет, о чем свидетельствуют участки с лучшей сохранностью. Слева и справа от изображения рипиды, в утратах и потертостях красочного слоя киновари, на изображении крыла архангела Гавриила просматривается фон насыщенного сине-зеленого цвета.

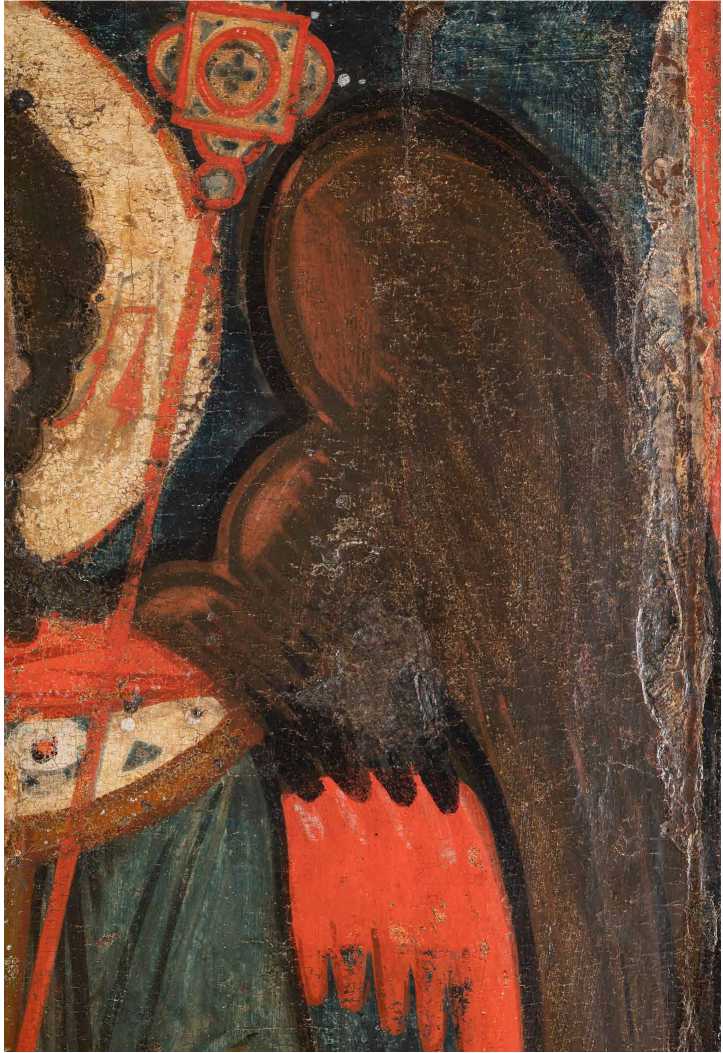

На следующем этапе работы были написаны крылья архангелов ( ил. 6 ).

Верхняя часть оперения, папоротки, исполнены смесью охры с угольной черной. В нижнем слое охра мелко стертая, в верхних слоях охра и угольная черная имеют крупные частицы. Проработка формы на участках с высветлениями выполнена смесью охры, киновари, аурипигмента, белил. Красочная смесь наносилась в несколько приемов — в нижних слоях полупрозрачно, в верхних слоях более укрывисто, на завершающем этапе добавлены крупно стертые свинцовые белила. По форме крыла нанесены разделки в виде тонких линий, выполненных смесью киновари, охры и аурипигмента. Близкие по тону к основному цвету крыла разделки плохо читаются. Опись крыльев выполнена угольной черной. Включения крупных частиц угля в красочной смеси имеют кристаллическую структуру и дают характерный блеск. Оперение нижней части крыла, подпапоротки, выполнены киноварью. В нижних слоях киноварь имеет более холодный оттенок. Перья обозначены белилами, белила положены в несколько приемов: в нижних слоях полупрозрачно, в верхнем — с крупно стертыми частицами. Опись выполнена смесью охры, киновари и угольной черной. Нижний ряд оперенья написан по сине-зеленому фону, который просвечивается сквозь слои киновари.

Ил. 6.

Икона «Собор архангелов».

Фрагмент с изображением крыла архангела Гавриила. ГРМ .

Съемка А. А. Савкина

Архангелы облачены в дивитисии зеленого и коричневого цвета с полосой орнамента светло-желтого цвета, которая проходит спереди по оплечью и подолу. Декоративный орнамент на полосе в виде ромбов, треугольников и овалов, имитирующих драгоценные каменья. Вдоль полос с орнаментом идет кайма охристого цвета с двумя рядами жемчугов. Гиматии архангелов — красные, имеют в нижней части утяжелители — узелки для лучшего драпирования ткани. Обуты архангелы в красные сапожки с пряжками охристого цвета, украшенными жемчугами.

Для написания дивитисия архангела Гавриила использовалась красочная смесь из индиго, аурипигмента, охры, белил и угольной черной ( ил. 7 ). Красочные слои наносились по левкасу полупрозрачными слоями. Поверх основного слоя выполнены разделки складок, в основную смесь добавлялись аурипигмент, охра и свинцовые белила, описи выполнены смесью индиго и угольной черной. В ходе поновлений разделки дивитисия утратили яркость и насыщенность, основной тон стал по всему изображению полупрозрачным, по выступающей вертикальной фактуре красочный слой сильно потерт и утрачен, вследствие чего изображение утратило объем. Подслойный рисунок под тонким красочным слоем просматривается активно, «споря» на отдельных участках с разделками складок и описями.

Ил. 7.

Икона «Собор архангелов».

Фрагмент с изображением одежд архангела Гавриила. ГРМ .

Съемка А. А. Савкина

Полосы с орнаментом написаны следующим образом ( ил. 8 ). По левкасу черной угольной краской обозначены ромбы, овалы и треугольники, затем в несколько приемов нанесена красочная смесь, состоящая из белил и аурипигмента с небольшим добавлением охры. Ромбы и овалы перекрыты слоями белил; рисунок, выполненный черной угольной краской, просвечивая через слои белил, имеет холодный серо-голубой оттенок и является окончательной описью. Треугольники нанесены смесью индиго, аурипигмента и охры, по периметру обведены белилами. Жемчуга выполнены свинцовыми белилами. На поручи по левкасу овал нанесен черной угольной краской, затем перекрыт смесью аурипигмента, белил и охры. Круг и крест выполнены киноварью. Киноварь в нижнем слое мелко стертая, холодного оттенка, в верхних слоях более теплого оттенка с включениями частиц киновари ярко-розового цвета.

Ил. 8.

Икона «Собор архангелов».

Фрагмент с изображением каймы с орнаментом одежд архангела Гавриила. ГРМ. Съемка А. А. Савкина

Для написания дивитисия архангела Михаила использовалась смесь охры, киновари и угольной черной. Высветления выполнены смесью киновари, охры и аурипигмента. Основные складки одежд и описи проработаны черной угольной краской. Под изображением колена сквозь красочный слой рисунок работает на просвет.

Христос Эммануил облачен в хитон светло-желтого цвета и гиматий охристого цвета. Хитон написан смесью аурипигмента, белил, охры. Линия горловины подчеркнута описью, выполненной угольной черной. Гиматий написан смесью охры и киновари.

Нимбы архангела Гавриила, архангела Михаила и Христа Эммануила выполнены аурипигментом, обводка нимбов — киноварью. Аурипигмент положен по левкасу. Нимбы неоднократно поновлялись: дважды охрой светлой и золотом. Изображения волос архангелов и Спасителя выполнены смесью охры и угольной черной с небольшим количеством киновари, в верхнем слое охра светлая имеет крупное зерно. Опись сделана угольной черной, разделки волос сильно потерты.

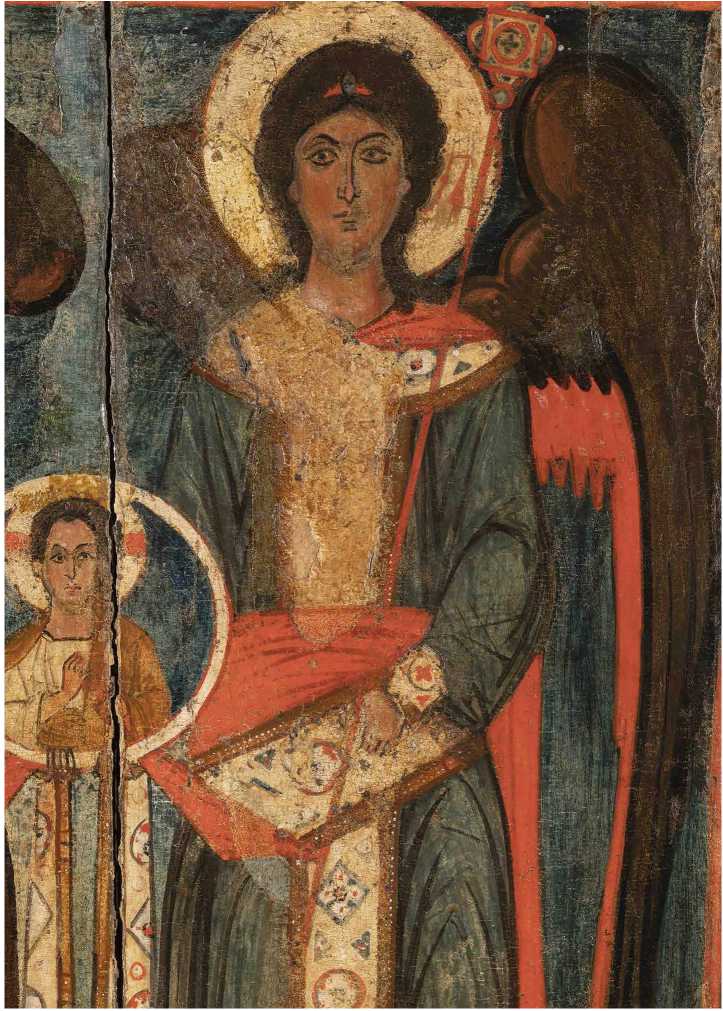

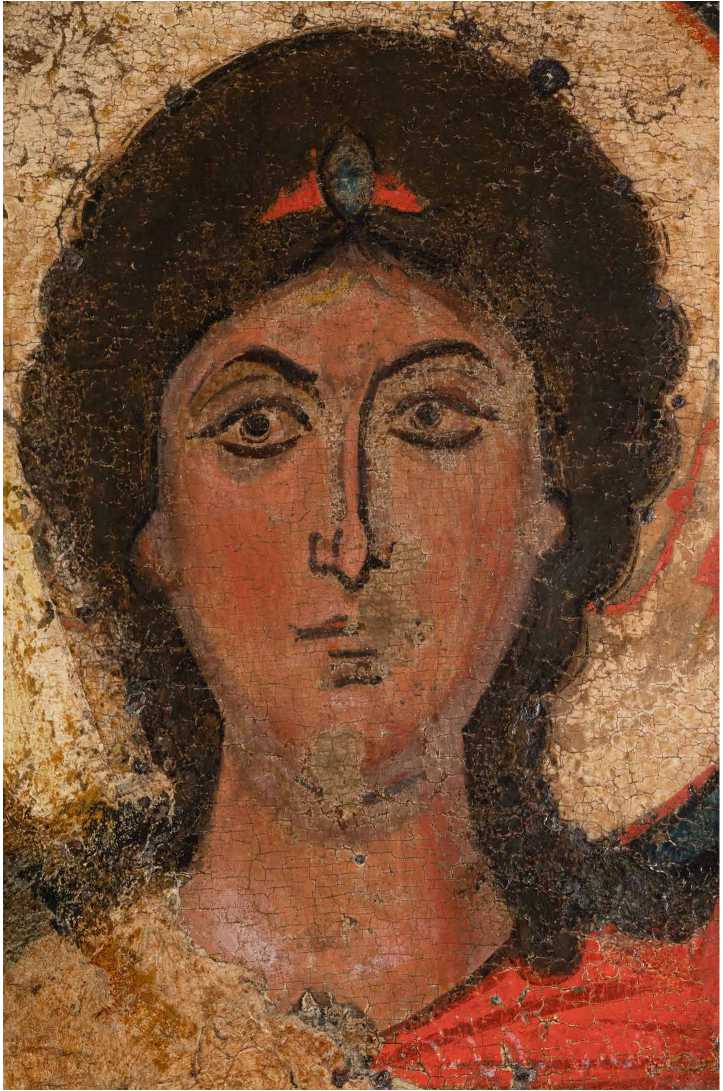

Характерной особенностью написания ликов является то, что подготовительный рисунок изначально встраивался в систему живописных приемов, полностью проследить которую не представляется возможным ввиду сложного состояния сохранности. Лик архангела Гавриила имеет лучшую сохранность по сравнению с ликами архангела Михаила и Христа Эммануила ( ил. 9 ). По левкасу черной угольной краской наносился рисунок с частичной тональной проработкой формы — вдоль контура лика, под глазными впадинами, вдоль спинки носа, под подбородком. Линии рисунка вдоль спинки носа, справа со стороны тени, усилены, слева вдоль спинки носа и на межбровном треугольнике едва намечены. Подслойный рисунок перекрывался слоями красочной смеси основного тона, состоящей из аурипигмента, свинцовых белил, охры и киновари. Рисунок, выполненный угольной черной, просвечивая через красочные слои, образует холодный серо-фиолетовый оттенок, формируя теневую часть вдоль контура лика. На следующем этапе в красочную смесь основного тона добавлялось большее количество киновари, образуя активную подрумянку. Подрумянка положена по форме (просматриваются вертикальные мазки), не перекрывает теневую часть. Сложно судить о переходе от света к тени, так как верхние слои притенений сильно потерты и утрачены. На участках с высветлениями в смесь добавлялись свинцовые белила, в нижнем слое — полупрозрачные слои, в верхнем — более укрывистые с включениями крупно стертых частиц белил. Площадь участка высветлений уменьшалась с каждым последующим слоем, почти чистые белила завершали моделировку формы. Под глазными впадинами и вдоль спинки носа в теневой части в основную смесь добавлены охра и черная угольная. Описи выполнены смесью охры, киновари, угольной черной.

Техника нанесения красочных слоев на личном письме имеет свои особенности ( ил. 10 ). Так, например, на подслойный рисунок приподнятых уголков губ наносились полупрозрачные слои красочной смеси, каждый последующий слой наносился с небольшим смещением. Увеличивая количество красочных слоев на этом участке, автор уменьшает контрастность рисунка, образует тональную и цветовую растяжку, строит объем ( ил. 11 ).

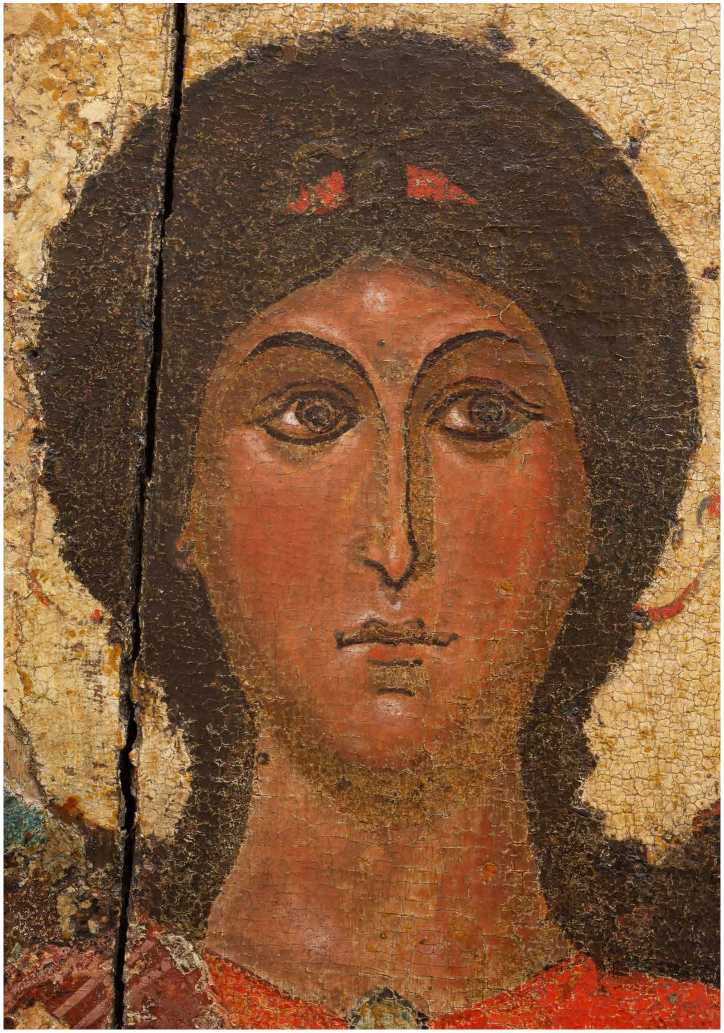

Лик архангела Михаила имеет более сложную сохранность ( ил. 12 ). На теневых участках при реставрации 1959 – 1968 годов была оставлена запись охристого цвета. Описи бровей, глаз и частично носа сформированы из поздних поновительских описей, о чем свидетельствует архивная реставрационная фотодокументация.

Ил. 9.

Икона «Собор архангелов».

Фрагмент с изображением лика архангела Гавриила. ГРМ.

Съемка А. А. Савкина

Ил. 10.

Икона «Собор архангелов».

Фрагмент с изображением губ архангела Гавриила. ГРМ .

Съемка А. А. Савкина

Ил. 11.

Икона «Собор архангелов». Фрагмент с изображением губ архангела Гавриила. На подслойный рисунок приподнятых уголков губ наносились полупрозрачные слои красочной смеси, каждый последующий слой наносился с небольшим смещением.

Увеличивая количество красочных слоев на этом участке, автор уменьшает контрастность рисунка, образует тональную и цветовую растяжку. ГРМ . Съемка А. А. Савкина

Ил. 12.

Икона «Собор архангелов».

Фрагмент с изображением лика архангела Михаила. ГРМ .

Съемка А. А. Савкина

Лики архангелов выглядят по-разному. На изображении лика архангела Гавриила теневую часть формирует подслойный рисунок, который, просвечивая сквозь красочные слои, имеет холодный серо-фиолетовый цвет, на изображении лика архангела Михаила теневая часть сформирована из поздней записи охристого цвета. Описи разновременные, выполненные смесью охры, киновари и угольной черной в разных пропорциях. Индивидуальной особенностью написания иконы является то, что графическая подготовка изначально встроена в систему живописных приемов, имеет большое значение при моделировке формы и построения объема.

Состояние сохранности (ил. 13)

Ил. 13.

Икона «Собор архангелов».

Схема-картограмма. ГРМ .

Съемка А. А. Савкина

Каждая из четырех досок имеет незначительное коробление. Верхняя шпонка опилена. Стыки досок на тыльной стороне заделаны воском. На четвертой доске (слева направо) основа выбрана на большую глубину. Справа у верхней тыльной шпонки сквозная вставка основы трапециевидной формы. Тыльная сторона тонирована предположительно морилкой. На верхней шпонке небольшая кожаная планка крепится двумя гвоздями.

На лицевой стороне трещины с расхождением между первой и второй, между второй и третьей досками. Вдоль трещины между второй и третьей досками нависающие фрагменты грунта и красочного слоя. В нижней части в трещину вклеена деревянная рея. На поверхности большое количество разновременных гвоздей и гвоздевых отверстий. Шляпки гвоздей разного диаметра. Гвоздевые отверстия заполнены олифой и пыле-жировыми загрязнениями. Гвозди, крепящие шпонки, пробитые насквозь и загнутые на лицевой стороне, просматриваются на изображении одежд архангела Гавриила (в верхней части и на кайме в нижней части), вдоль контуров волос и нимбов архангела Михаила, архангела Гавриила и Эммануила. Вдоль полос с орнаментом, судя по расположению гвоздей и гвоздевых отверстий, были закреплены пластинки басменного оклада.

Паволока ветхая, на рентгенограмме просматриваются многочисленные прорывы и утраты полотна. Паволока вырезана до основы на изображении нимба, левого крыла и одежд архангела Михаила. На рентгенограмме вдоль границы выреза просматриваются гвозди, которые дополнительно закрепляли отслаивающуюся от доски паволоку. На открытых участках основы при поновлении были нанесены разнонаправленные насечки для лучшего сцепления грунта с основой.

Кракелюр разной интенсивности на авторском левкасе и на поновительских вставках.

Вставки грунта. Наиболее обширные — на одеждах архангела Михаила и в левом верхнем углу на его правом крыле; на оплечье, кайме одежд и правом крыле архангела Гавриила. Вставки на фоне — внизу, вдоль трещины по стыку второй и третьей досок, вверху — вдоль лузги справа. Мелкие вставки по всей поверхности.

Вставки из воска. На оплечье архангела Михаила, подоле архангела Гавриила.

В левой нижней четверти оставлен контрольный участок с послойными записями.

Данные об оборудовании и исполнителях работ, проводивших исследование иконы «Собор Архангелов» (ГРМ, ДРЖ-3103)

-

1. Определение пигментного состава иконы методом рентгенфлуоресцент-ного анализа. Спектры РФА получены на спектрометре Delta Innov-X (“Olympus”). Исполнитель работ: заведующий отделом технологических исследований ГРМ С. В. Сирро.

-

2. Рентгенографирование поверхности иконы. Исполнители работ: специалисты по технологическим исследованиям отдела технологических исследований ГРМ О. В. Голубева, А. Ю. Богданов.

-

3. Исследование в инфракрасном спектре излучения в диапазоне 950 нм (модифицированной фотокамерой NIKON D-800), в диапазоне 1000 – 2500 нм (аналоговой видеокамерой на основе Видикона). Исполнитель работ: ведущий инженер отдела технологических исследований ГРМ В. Ю. Торопов.

-

4. Исследование видимой люминесценции в ультрафиолетовом излучении с пиком интенсивности 365 нм с источником Master Alpha 16 UV365 LED. Исполнитель работ: ведущий инженер отдела технологических исследований ГРМ В. Ю. Торопов.

-

5. Образцы древесины идентифицировались микроскопическим методом по анатомическим признакам в проходящем свете микроскопа БИОЛАМ-И. Исполнитель работ: специалист первой категории отдела химико-биологических исследований ГРМ Н. Г. Соловьева.

-

6. Исследование состава микропроб материалов живописи методом ИК-Фурье спектроскопии и оптической поляризационной микроскопии. Инфракрасные спектры получены на ИК-Фурье спектрометре TENSOR 37 (Bruker). Идентификация осуществлялась путем автоматического сравнения полученных инфракрасных спектров с библиотечными (ATR-LIB-COMPLETE). Микрофотографии получены на поляризационном микроскопе ПЛМ-2 в отраженном/проходящем поляризованном свете; макрофотографии на оптическом микроскопе Stemi-C (фирма “Zeiss”). Исследование проведено в отделе технологических исследований ГРМ специалистом по технологическим исследованиям И. И. Андреевым.

-

7. Исследование состава микропроб материалов живописи. Оптико-аналитические (микрохимические) методы исследования включали в себя качественный анализ и проведение гистохимических реакций предоставленных проб в отраженном свете в поле зрения микроскопа Stemy 2000-C (фирма “Zeiss”). Исследование проведено в отделе химико-биологических исследований ГРМ специалистом первой категории А. И. Журавлевой.

-

8. Исследование состава мастики. Оптико-аналитические (микрохимические) методы исследования включали в себя качественный анализ и проведение гистохимических реакций предоставленной пробы в отраженном свете в поле зрения микроскопа Stemy 2000-C (фирма “Zeiss”). Исследование проведено в отделе химико-биологических исследований ГРМ заведующим отделом Т. В. Пашковской.

-

9. Визуальное исследование поверхности иконы под микроскопом “Olympus SZX7”, макрофотосъемка, микрофотосъемка поверхности иконы под микроскопом “Olympus SZX7” проведены в отделе реставрации древнерусской живописи заведующим отделом Е. В. Азарниной.

Список литературы Икона "Собор архангелов" из Великого Устюга, XIII век: особенности конструкции основы, техника исполнения и индивидуальные приемы мастера

- Реставрационный паспорт иконы "Собор архангелов" // Архив ВХНРЦ им. академика им. И. Э. Грабаря. №2687.

- Вздорнов Г. И. Икона "Собор архангелов Михаила и Гавриила" из Великого Устюга // Сообщения ВЦНИЛКР. 1971. Вып. 27. С. 141 - 162; Марфо-Мариинская обитель и Реставрационный центр имени И. Э. Грабаря. Страницы истории / Ред.-сост. А. А. Горматюк. В 3-х т. М.: ВХНРЦ, 2012. Т. 3. Спасенные шедевры. Открытия реставраторов. - 219 с.