Иконография блаженной Пелагии Дивеевской как визуальный источник сведений о культурном феномене юродства

Автор: Гаевская Н.З.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования иконографии образа блаженной Пелагии Серебренниковой, юродивой Серафимо-Дивеевского монастыря, в архивах РГИА, РНБ, Ново-Иерусалимского монастыря. Впервые атрибутировано прижизненное фотографическое изображение Пелагии Дивеевской из собрания Муромского историко-художественного музея. Сделаны выводы о месте иконографии в системе визуального воплощения образа монастырских юродивых.

Портрет, гравюра, эстамп, юродивая, пелагия серебренникова, серафимо-дивеевский монастырь

Короткий адрес: https://sciup.org/170207639

IDR: 170207639 | УДК: 7.01 | DOI: 10.34685/HI.2024.47.4.008

Текст научной статьи Иконография блаженной Пелагии Дивеевской как визуальный источник сведений о культурном феномене юродства

Осмысление темы визуального образа и изображения сегодня наиболее актуально, так как открывает новые исследовательские перспективы изучения культурных процессов. Система визу- ального в основе имеет феномены, воспринимаемые культурной памятью как культурные образцы, одним из которых в русской культуре стало юродство. Мы рассматриваем юродство как куль- турный и религиозный феномен социальной действительности, проявляющийся в определенных паттернах поведения и свойствах личности; социальный топос, вид служения1. Блаженный юродивый — это религиозный чин, что является важной культурной характеристикой.

Юродство — одна из самых необычных, парадоксальных культурных форм. Известный философ и культуролог, К.Г. Исупов определяет юродство как экстремальную форму самоотречения, вид практической религиозно-бытовой аскезы внеуставного содержания2. Трактовка В.Н. Назарова позволяет говорить об одном из подвигов христианского благочестия, особом, парадоксальном виде духовного подвижничества, заключающегося в отречении от ума и добродетели, и в добровольном принятии на себя образа безумного и нравственно падшего человека, и расширяет поле дефиниций определения юродства3.

Традиция создания образа юродивого берет начало в русской культуре в XI веке со времени создания первых иконографических образов Андрея Царьградского, Алексия человека Божия. Создание образа юродивого продолжено в XIV — XVII веках в корпусе агиографии, литургических и гимнографических текстов. В конце XIX века образы юродивых стали воссоздаваться в документальных текстах: дневниках, воспоминаниях и визуальных материалах: фотографиях, гравюрах и эстампах.

Изучение визуального в культуре позволяет решить задачу определения визуальных характеристик образов, проследить генезис культурной традиции. В современной культуре изучение визуального определяет возможности и прогнозирует границы восприятия и воображения. Изображения, история визуального образа, визуальное как текст становятся основными источниками информации о культурном феномене.

Исследование визуального определяет задачи и направление — это художественно-эстетические характеристики образа юродивого. В современном гуманитарном знании просле- живаются два направления в трактовке восприятия образа: образ как обобщённое и всеобщее отражение действительности и образ как конкретный и неповторимый случай всеобщего. Художественный образ имеет двуединое начало: объективную информацию и субъективное её восприятие4. Методологическая основа исследования образа юродивых в визуальных материалах сформулирована на основе культурологических трудов С.А. Иванова5 и В.Н. Топорова6, и работ О.А. Туминской, И.Л. Бусевой-Давыдо-вой, А.Н. Власова7, в которых рассматриваются проблемы визуального.

Создание образа юродивого связано с проблематикой канонического и субъективного. Если мы полагаем, что в каноне фиксируется культурная память, то при создании образа юродивого субъективное восприятие образа входит во взаимодействие, а подчас и противоречие с каноническим. Портретные изображения юродивых рассматриваются как исторический источник, а изобразительный ряд представляет субъективное видение определённого типа культуры. Образ юродивого воспринимается как транслирующий сакральное знание. Для русской культуры характерна особая эстетика, эстетика юродства, понимаемая как духовная красота безобразного.

Одной из прославленных в чине русских юродивых является блаженная Пелагия Серебренникова, юродивая Серафимо-Дивеевско-го монастыря (1807–1884). Пелагия (Сурина, по мужу Серебренникова) родилась в Арзамасе в купеческой семье, была ребёнком, соответствующим нормам поведения и развития индивида социального класса купечества конца

XIX века, но вдруг стала вести себя странно, стала «не умная вовсе». Пелагию привезли как умом страдающую в Саровскую пустынь к преподобному Серафиму Саровскому, он несколько часов беседовал с ней и благословил на подвиг в Дивеевскую обитель. Пелагия блажила, просила подаяние, которое раздавала нищим, зимой ходила босая, имела дар слёз и исцеления. Сведения о внешности Пелагии, которые отразились в портретной иконографии, мы находим в жизнеописании блаженной «…это была женщина высокого роста и очень красиво сложенная, с необыкновенно живыми, блестящими и пронзительными глазами; любила она очень цветы, и если имела их под рукою, задумчиво их перебирала, тихо нашёптывая молитву»8. Скончалась 30 января 1884 г., прославлена в лике святых в 2004 году.

Обращаясь к вопросу о методах исследования портретных изображений блаженной Пелагии, надо отметить, что методы искусствоведческого исследования, включающие установление техники исполнения, исследование морфологии листа, провенанса произведения, а также справочной литературы, позволяют подготовить материал для изучения визуальных характеристик культурного феномена юродства. Исследование включает работу с архивными материалами. Для нас особенно важными становятся этапы искусствоведческого и документального исследования изображений юродивой, созданных в мастерских Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, и возможное включение этого материала в общее культурно-историческое исследование художественной деятельности и культуры монастырей в социально-религиозной жизни XIX века.

На сегодняшний день известны четыре группы изображений блаженной Пелагии Ивановны Серебренниковой по техническому исполнению. Первая группа и самая распространённая — это воспроизведение прижизненного живописного портрета, жанр воспроизведения — фоторепро- дукция, техника фототипия9. Вторая группа: гравюры с портрета, изготовленные в художественной мастерской Дивеевского монастыря10. Третья группа: эстампы с изображением блаженной11. И четвертую группу представляет находка последних лет, единственный прижизненный фотографический портрет Пелагии Серебренниковой из собрания историко-художественного музея г. Мурома (Владимирская область)12.

Культурно-историческое и художественное исследование объединяются в решении вопросов атрибуции. Исследования атрибуции предметов искусства, документальных материалов имеют значение не только для искусствоведения, но, как показывают современные исследования Дмитрия Антонова13 и Петра Чистякова14, особенно для истории культуры. Атрибуция предмета, хранящего и передающего информацию не только об истории культуры, но и о частных эстетических и религиозных переживаниях субъектов культурного процесса, дополняет и подчас проясняет многое в истории культурного явления, монастырских практик, в самом понимании религиозного в культуре.

Одна из методик, позволяющих прийти к этим результатам, методика культурного архива. Она позволяет исследователю осмыслить феномен визуального, представленный в образцах художественного искусства. В ходе изучения культурного феномена юродства вопросы визуального включаются в общую историю документального материала, и происходит процесс архивирования, обработки в культурной памяти сведений об изображении, позволяющих определить место предмета атрибуции в культурном процессе и истории культуры. Художественное воплощение образа юродивых позволяет осмыслить жизнь монастыря в идеальном, когда областью идеализации становится христианская эстетика, эстетика кенозиса и добротолюбия, умного художества, и произведение искусства как её воплощение.

В данном случае вопросы атрибуции касаются живописного портрета, гравюры и фотографии блаженной Пелагии Серебренниковой, юродивой Серафимо-Дивеевского монастыря. До сегодняшнего дня источником иконографии блаженной считался прижизненный портрет, выполненный маслом, созданный в живописных мастерских сёстрами Дивеевской обители ориентировочно в последнее десятилетие жизни Пелагии Серебренниковой. И только в 2021 году появились сведения о прижизненном фотографическом портрете блаженной. Это открытие позволяет совершенно иначе посмотреть на историю изображений Пелагии Серебренниковой, восстановить порядок создания иконографического ряда и многое понять и осмыслить относительно самого феномена юродства, как одного из сложнейших явлений русской культуры.

Наши поиски начались в 2020 году, когда были найдены различные варианты портретного изображения Пелагии Серебренниковой, опубликованные в первом издании «Сказания о Пелагии Серебренниковой» 1891 г.15, изданного в Твери и возобновлённого в издании Летописи Серафи-мо-Дивеевского монастыря (1896, 1903 г.)16. Трудность состояла в том, что в определённых изданиях изображение на форзаце было представлено с подписью Отто Ренар, в других этой подписи не было, при редактировании она была убрана. В связи с этим было проведено историческое исследование происхождения данной подписи, в результате которого было выяснено следующее:

Отто Ренар — прусский подданный и профессиональный фотограф, открыл своё фотоателье в Москве в 1881 году, салоны О. Ренара находились в Москве, в Нижнем Новгороде и Арзама-се17. Авторская подпись фотографа свидетельствовала о том, что именно в этом салоне делали фотографию с единственного прижизненного живописного портрета Пелагии, которая затем размещалась на форзаце или авантитуле публикации «Сказания», изданного в Твери в 1891 году.

Илл. 1. Живописный портрет блаженной Пелагии Серебренниковой. Живописная мастерская Серафимо-Дивеев-ского монастыря * .

17 Шипова Т.Н. Фотографы Москвы — на память будущему. 1839–1930: Альбом-справочник. М.: Изд-во объединения «Мосгорархив»; АО «Московские учебники», 2001 363 с. html Электр. ресурс: (дата дост. 1.02. 2024)

1 * Фоторепродукция размещена на форзаце книги «Сказание о Христа ради юродивой подвижнице Серафимо-Дивеевского монастыря Пелагии Ивановне Серебренниковой: (Собраны от лиц, близких к ней).» Тверь: тип. Губ. правл., 1891. 183 с.

Надо отметить, что в изучении появившегося в конце XIX века в России художественного метода фотографии рисунков и живописных портретов были использованы материалы, проводившейся в 2021 году в Эрмитаже выставки «Искусство фоторепродукции второй половины XIX века» и консультации сотрудников. В сопроводительных материалах к выставке мы читаем: «С момента изобретения фотографии воспроизведение предметов искусства рассматривалось как одно из основных областей её применения. Репродукционная съёмка считалась одним из самых сложных направлений светописи, а хорошие фоторепродукции ценили и нередко коллекционировали наравне с произведениями живописи и графики»18. Таким образом фотография портрета юродивой Пелагии Дивеевской на авантитуле является такой фоторепродукцией. Эти данные значительно уточняют уже имеющиеся в томе 55 Православной Энциклопедии 2019 г. издания, в которой читаем: «Живописный портрет Пелагии (место нах. неизвестно) был воспроизведён в издании её жизнеописания «Сказания о Пелагии Серебренниковой», изданном в Твери в 1891г.»19 Теперь мы можем говорить о том, что воспроизведение единственного (утерянного после 1927 г.) прижизненного живописного портрета блаженной произведено в жанре фотопортрета в фотоателье Отто Ренара, возможно, в процессе подготовки публикации Тверского издания «Сказаний» 1891 г. и по решению редакции, так как для монастырских печатных изданий в монастыре имелась собственная фотографическая мастерская.

Второе свидетельство о том, что фоторепродукция портрета Пелагии Серебренниковой существовала и была выпущена достаточным тиражом, мы находим в работе С.М. Дорошенко «Настоятели и наместники. Арх. Серафим

(Чичагов)»20. «Летом 1904 года арх. Серафим (Чичагов) занимался переоборудованием ризницы и церковного музея Ново-Иерусалимского монастыря и начал составление новых описей музея. Составление описей было закончено уже при новом настоятеле архиепископе Иустине (1905– 1907), который сообщал в Синодальную контору, что «главная опись ризничего имущества монастыря уже составлена»21. Светлана Михайловна Дорошенко обнаружила Опись музея, хранящуюся в РГАДА, в описи мы читаем: «В трёх комнатах музея арх. Серафим разместил 18 фотографий портретов, пожертвованных им лично, кабинетного размера. Один из этих портретов был портрет блаженной Дивеевской Пелагеи»22.

История источника репродукции, непосредственно живописного портрета Пелагии Серебренниковой трагична. Написанный около 1880 г., вероятно, сёстрами живописной мастерской монастыря, (либо духовным сыном Пелагии художником Михаилом Петровым), портрет находился в келье Пелагии и исчез в 1927 году после закрытия монастыря. Таким образом фоторепродукция с подписью «О. Ренар» единственное свидетельство о портрете, и материал для многочисленных вариантов современного воссоздания образа блаженной.

Дальнейшие исследования позволили обнаружить и иные источники для воссоздания портрета, а именно гравюры, во множестве выпускавшиеся в мастерской монастыря. Гравюры на религиозные темы и повествующие об истории монастыря помогали сделать изображения и содержащиеся в них истории доступными для широкой публики, в данном случае паломников и прихожан. В источнике мы читаем: «Особенного внимания заслуживают корпуса живописный и литографический, где сестры, кроме живописи и литографии, занимаются фотографией, литохромотипией и резьбой по металлу»23.

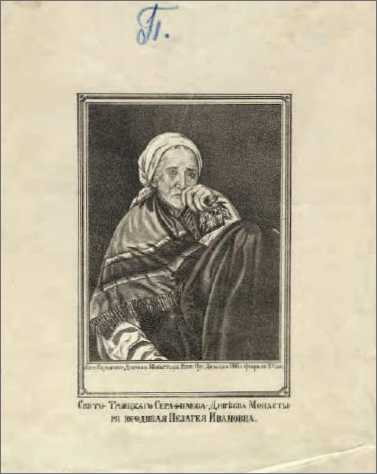

Илл. 2. Гравюра с портрета блаженной Пелагии Дивеевской. Литографическая мастерская Серафимо-Дивеевского монастыря. Коллекция РГИА. Ф. 835. оп. 4. Д. 59. л. 30. Из коллекции строительных планов и фотографий Синода.

Яна Эрнестовна Зеленина, ст. научный сотрудник ГИМ, ещё в 2003 году опубликовала статью, где упоминаются гравюры с изображением юродивой24. Она же обнаружила наиболее ранний образец в технике литографии в собрании РГИА: «Дивеевская блаженная Пелагия Ивановна Серебренникова 1885 г. Литографская мастерская Серафимо-Дивеевского монастыря. Литография. 40,7 х 26,7 (двойной лист) РГИА. Ф. 835. оп. 4. Д. 59. л. 30. Из коллекции строительных планов и фотографий Синода. Сохранность. Лист деформирован по нижнему краю, потемнел, загрязнен. Заломы бумаги в правом нижней углу, царапины. Тексты. Под изображением: «Лит: Серафимо

Дивѣева Монастыря Ниж: Губ: Дозв: цен: 1885 г. февраля 11го дня». Под рамкой изображения: «Свято-Троицкаго Серафимова Дивѣева Монастыря юродивая Пелагия Ивановна»25.

В статье Г. Павловича, посвящённой Пелагии Серебренниковой в 55 томе ПЭ, вышедшем в 2019 году, представлен ещё один вариант, определяемый как эстамп26. Но парадокс исследования заключается в том, что автор нахождения эстампа, директор известного издательства «Отчий дом» Михаил Евгеньевич Шкатов, не мог дать сведений об атрибуции, так как в личном архиве фотография эстампа была без выходных данных. Эстамп был опубликован в 2011 году в книге «Преподобный Серафим Саровский и Дивеевская обитель» под редакцией Георгия Павловича27. Нами была проведена работа по поиску возможных наиболее ранних источников, атрибутированных в коллекции. Работа эта увенчалась успехом, в собрании гравюр отдела эстампов РНБ был найден эстамп, который можно будет считать наиболее ранним из сохранившихся и описанных в коллекции.

Рассматривая вопросы атрибуции, мы отмечаем, что соотношение визуального и текстового полей печатной литографии представляет комплекс информации о бытовании произведения, находящего выражение в тексте, неся поясни-тельно-сопровождающую функцию. Исследование морфологии гравюр выявило наличие подписей в нижней части изображений, надписей на нижнем поле, включающих название (в данном случае имя изображённого лица), место изготовления, отметку о разрешении цензурного комитета и дату этого разрешения.

Экземпляр, выполненный в технике литографии на камне, определён размером 0,258 на 0,212 с сильно помятым левым полем, хранится в фонде эстампов РНБ, дата поступления в РНБ 19 мая

Илл. 3. Эстамп (Пелагия Серебренникова в своей келии) (Коллекция эстампов. РНБ. Санкт-Петербург. инв.№ 3385, шифр РНБ (Э – ГП/ 3-П246), период начала XX века.)

1937 г., под инв. № 3385 с шифром РНБ (Э — ГП/ 3-П246), относимый к периоду начала XX века. Подпись гласит о цензурном разрешении «Лит: Серафимо-Дивъева Монастыря Ниж. Губ.: Дозв: цензур. 1885 г. февраля 11 дня» и причисляет Пелагию Ивановну к юродивым. «Серафимова Дивъева Монастыря юродивая Пелагия Ивановна въ своей келлiи».

Важно отметить происхождение литографии. Архив РНБ, книга поступлений 1937 г. говорит об изъятии, более эта фраза не пояснена. Сегодня мы можем предположить, что данные говорят о конфискационном изъятии в ходе проводимых репрессий 1930-ых годов.

Имеющиеся изображения позволяют сделать вывод о художественном воссоздании образа блаженной. Если эстамп хранит черты лица, вероятно более приближенного к реальности, лица юродивой, исхудавшего, морщинистого, как бы изломанного, то на гравюре мы видим уже художественное преобразование образа, угловатость лица сглаживается и превращается в округлость, чёткость взгляда, прорисованные веки и зрачки, яркие штрихи, подчёркивающие складки одежды. Вероятно, первично изображение на эстампе, а гравюра — результат художественного процесса воплощения образа.

Установленное различие в изображениях заставило нас продолжить поиски, а искусствоведческий метод, включающий стилистические, иконо- графические, исторические, семиотические виды исследования, благодаря уникальным возможностям музейного информационного простора, позволил использовать источниковедческие и аналитические ресурсы музейных веб-сайтов. В 2022 году в коллекции «Яндекса» «Rossianfoto» и «Мультимедиа Арт музея» появилось фотографическое изображение Пелагии Серебренниковой, прояснившее вопросы создания художественного образа. Перед нами лицо юродивой, полное совпадение с историческими описаниями: цветы в руке, кисти рук с длинными ногтями, поза.

Илл. 4. Фотография блаженной Пелагии. Фотографическая мастерская Серафимо-Дивеевского монастыря. (Муромский историко-художественный музей. Архив научного отдела. (НВ-21081). На паспарту. 1880. Фотография визитного формата.)

Измученное в аскезе лицо, угловатые черты, внутренняя сила. Всё это читается на фотографическом изображении. Вероятно, именно фотография и была источником всех последующих художественных решений.

Коллекция «Яндекса» начала создаваться в 2001 году на средства президентского гранта поддержки культурных инициатив и фонда «Искусство третьего тысячелетия» (рук. Дарья Дегтярёва), который аккумулирует средства благотворительных организаций. Эта коллекция в некотором смысле прообраз созданного единого музейного каталога России. Цель коллекции не столько научная атрибуция, сколько оцифровка фондов малых музеев России и предоставление публичного доступа к коллекциям. Действительно, Муромский художественно-исторический музей в 2001 году произвёл полную оцифровку фондов и предоставил данные в коллекцию «Rossianfoto». Но работа по формированию интернет-версии коллекции велась достаточно медленно, и только в 2020 году данный фотографический портрет был опубликован на сайте коллекции «Rossianfoto» «История России в фотографиях» с предполагаемой атрибуцией, как «Пелагия Серебренникова» или «Паша Саровская»28. Сотрудники Муромского музея предоставили данные о том, что действительно в фондах музея (фонд архива научного отдела) хранится подобный экспонат, фотография, атрибутированная как «Портрет неизвестной женщины в шале» (НВ-21081). На паспарту: «Фотография. Серафи-мо-Дивеевский монастырь». 1880–1900. Фотобумага. 10,0х6,3; 8,8х5,3. Фотография визитного формата. Такой формат объясняется тем, что появление в середине 1850-х годов недорогих отпечатков визитного формата сделало фотографию доступной для всех слоёв населения. Особенно востребованы были визитки с воспроизведением предметов искусства и исторических портретов. Этот формат был выбран для печати и в фотографической мастерской Серафимо-Дивеевского монастыря. Возможно, фотография первоначально была частью коллекции альбома, принадлежавшего городскому голове Мурома. На сегодняшний день более точных свидетельств о принадлежности к определённому альбому не обнаружено.

Надо отметить, что в исторических документах региональных и центральных архивов, личных архивах, воспоминаниях, дневниках содержатся сведения о направлениях и особенностях религиозной деятельности Дивеевского женского монастыря как отражения религиозности общества в определённый период, в данном случае, в середине XIX века. Эти сведения позволяют определить внутренние и внешние процессы в деятельности монастыря, проследить за генезисом, сделать вывод о роли этих процессов в динамике религиозности в определённый исторический период. В данном случае запечат- ление образа монастырской юродивой Пелагии Серебренниковой в подобном, достаточно широком с точки зрения жанровой принадлежности художественном ряду говорит о значимости изображаемого лица для жизни монастыря, позволяет сделать вывод о внутренних процессах монастырской жизни, таких как включение в состав монашествующих всех социальных и религиозных типов, блаженных и юродивых, хранение традиции внимления уникальному опыту юродивых как опыту особых духовных переживаний и стигматизированного поведения. Внешнее в деятельности монастыря связано с религиозно-нравственным воздействием на народ в миру, паломников и богомольцев, особое место в котором занимали юродивые как провидящие и уличающие во грехе, целители и молитвенники. В церковные праздники в Серафимо-Диве-евском монастыре собиралось несколько тысяч паломников, посещение юродивых было для многих важным этапом паломничества.

Таким образом представленная группа портретных изображений позволяет, во-первых, восстановить этапы развития процесса художественного воплощения образа блаженной Пелагии и, во-вторых, провести анализ отражения образа юродивого в пространстве визуального.

Говоря об изображении блаженной как форме визуального и культурном феномене, надо отметить различие видов визуализации. Образ юродивого — это видимое и зримое, зрелище и показанное напоказ, которые объясняются различными контекстуальными условиями и различными задачами. Гротескный, скандальный внешний вид юродивого — это зрелище, но это и предельное уничижение в аскезе. Фигура юродивой Пелагии наделена трансцендентным смыслом, что определяет характеристики содержания, воспринимаемого нами. Смерть в повседневном, профанном для жизни в ином становится сутью образа юродивого. Мы можем наблюдать, что одежда Пелагии самая ничтожная, уничижительная. Внешний вид, детали фигуры говорят о табуированности. Таким образом происходит запечатление значимого образа юродивой в культурном сознании и культурном коде.

Механизм запечатления основан на воображении. Соединение восприятия и воображения есть активный синтез нашей субъективности, которая раскрывает не внешнее, но внутреннее. В соответствии с этим устанавливается граница девиации, граница между нормальным и ненормальным. В восприятии образов юродивых происходит производство, репродукция и восприятие символических образцов29. Образ юродивой, в частности, Дивеевской юродивой Пелагии приобретает символические характеристики, становится символом. Однако для образа юродивой характерна фиксация и на бытовых подробностях, так изображены цветы, шаль, элементы убранства комнаты, упоминается в описании: посуда, железные цепи, детали одежды, скамья. Надо отметить, что это не противоречит идеализации образа. «Значение вещности определяется ролью бытовых деталей в жизнеописании, которые получают функцию отрицания действительности. Вещность переводит происходящее в трансцендентный план: бытовые реалии приобретают антибытовую функцию»30.

Исследование визуальных характеристик образа юродивых позволяет понять закономерности видения и понимания мира русским человеком. Образ блаженной Пелагии раскрывается в визуальных мотивах одиночества, иного, ухода, безымянности и безбрачия, смерти, подготавливает читателя к восприятию трагизма юродского подвига и формирует визуальную топику юродства. В портрете, гравюре, фотографии образ юродивой Пелагии становится видимым, визуализируется.

Надо отметить, что образ юродивого традиционен для русской культуры и аксиологически значим. Традиция одобрения сохранена в народной культуре и сегодня. Образ юродивого есть сохраняемая обществом культурная ценность. Художественный образ юродивой Пелагии Серебренниковой, получивший воплощение в картине, в гравюре, в фотографии, совмещает ментальное коллективное представление о нравственном подвиге в христианской культурной парадигме.

Следует указать, что рассматриваемый автором образ странной насельницы Серафимо-Ди-веевского монастыря Пелагии Серебренниковой, представляющий для современной науки новый ракурс видения проблемы, введён в эпистему оптического наследия живописи под названием

«Блаженная Пелагия Дивеевская», транслирует линию женского юродства, составляющую группу малочисленных визуальных примеров. Впервые прослежен путь формирования иконографического извода блаженной Пелагии Дивеевской: фотография — списки с фотографий — эстамп — тиражирование графических листов — живописный портрет. Не исключена эволюционная линия будущего: портрет Пелагии Дивеевской может послужить началом иконописного извода юродивых XXI века.

Список литературы Иконография блаженной Пелагии Дивеевской как визуальный источник сведений о культурном феномене юродства

- Власов А.Н. "Костюм" юродивого на Русском Севере (проблемы художественной инверсии образа)// Народный костюм и современная молодёжная культура: сборник статей. Архангельск, 1999. С. 42.

- Исупов К.Г. Космос русского самосознания. М.: ИНИОН РАН. Центр гуманитарных инициатив. 2020. С. 277.

- Ковалевский А.Ф. Блаженная Пелагия Ивановна, Христа ради юродивой подвижница Серафимо-Дивеевскаго монастыря // Душеполезное чтение. 1889. № 4. С. 432.

- Сказание о Христа ради юродивой подвижницы Серафимо-Дивеевского монастыря Пелагии Ивановне Серебренниковой: (Собраны от лиц, близких к ней). Тверь: тип. Губ. правл., 1891. 183 с.

- Туминская О.А. Икона юродивого. СПб.: "Дмитрий Буланин". 2016. 448 с.

- Чистяков П.Г. Почитание местных святынь в российском православии XIX-XXI веке: на примере почитания чудотворных икон в Московской Епархии. Диссерт. исслед. М., Изд-во РГГУ. 2005. 256 с. EDN: NNKMGF

- Российския державы славо и ограждение". Преподобный Серафим Саровский в историкокультурном и художественном наследии России / ред.-сост. Н. Н. Чугреева. Москва: Лето: Фонд социально-культурных инициатив, 2015. С. 247.