Имитационные алгоритмы управления малыми и средними нефтегазовыми месторождениями

Автор: Амирханова Гульшат Аманжоловна, Гречко Светлана Михайловна

Журнал: Проблемы информатики @problem-info

Рубрика: Моделирование в системах информатики

Статья в выпуске: 1 (9), 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлены имитационные алгоритмы, объединяющие возможности искусственного интеллекта и потребности технологии. Соответствующая автоматизированная система внедрена на участках добычи нефти на месторождениях Восточный Молдабек и Северный Котыртас.

Нефть, природный газ, искусственный интеллект

Короткий адрес: https://sciup.org/14320330

IDR: 14320330 | УДК: 517.977.5:

Текст научной статьи Имитационные алгоритмы управления малыми и средними нефтегазовыми месторождениями

Введение. Существует большое количество автоматизированных систем, предназначенных для решения различных задач поиска стратегии оптимального управления, например система управления нефтеналивным терминалом на АО “MOBILEX” (г. Актау), который проводит автоматизированную выгрузку товарной нефти из железнодорожных цистерн в танки на суше (промежуточные емкости), а также перекачку в танкеры, загрузку-выгрузку нефтепровода Северные Бузачи — Каражанбас АО “Казтрансойл”. АСУТП позволяет существенно сократить объем монтажно-наладочных работ, согласовать промежуточные управленческие решения и соответственно увеличить надежность системы в целом. Трудность состоит в том, что нефтегазовая отрасль представляет собой сложную систему с множеством распределенных параметров и существенными нелинейностями, которые необходимо учитывать при эксплуатации. Реализована модель нефтегазового месторождения, построенная с учетом основных технико-экономических параметров на основе идей искусственного интеллекта (ИИ).

Постановка задачи. Эффективность разработки газовых месторождений во многом определяется схемой размещения скважин на площади газоносности и на структуре (как правило, газовая залежь представляет собой единую газодинамическую систему c водоносным бассейном) с учетом газогидродинамических и технико-экономических составляющих.

Первой проблемой на этапе разведки газовых месторождений является определение степени газоносности данной зоны газовых месторождений, которую в исследуемом случае можно рассматривать как задачу распознавания с двумя классами, а именно: имеется ли в определенной географической зоне представляющее интерес количество газа? Вследствие высокой стоимости бурения специалисты-газовики вынуждены использовать признаки, которые хотя и менее информативны, но требуют меньших затрат. Как правило, эти признаки имеют вид сейсмических характеристик, определенных по длинным отраженным волнам, которые образуются, например, при взрыве динамита в нескольких точках исследуемой зоны, направленном в глубь земли. В результате строится локальная карта земной коры, на основе которой зона может классифицироваться на наличие газа.

Второй проблемой является определение схемы размещения эксплуатационных скважин и их принадлежности к определенной зоне. Для решения данной проблемы используется метод “ФорЭл”, применяемый для быстрого решения задач классификации объектов по группам или кластерам (таксонам). В рассматриваемом случае имеется два кластера: наличие или отсутствие газа в скважине. Единственным управляющим параметром алгоритма является порог R – радиус гиперсферы, которым покрываются образы из исходного множества S . Значения R и S получены с помощью данных геологоразведки. В качестве решающих функций использованы гиперсферы.

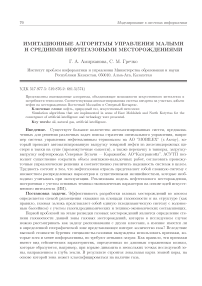

Наличие населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, заповедных зон и т. д. также оказывает влияние на сетку, по которой располагаются эксплуатационные скважины. На газовых месторождениях в таких зонах применяется кустовое размещение скважин на площади газоносности. Кусты скважин размещаются в сводовой части месторождения. Kуст состоит из 4–5 эксплуатационных и одной наблюдательной (геофизической) скважин, расположенных на расстоянии друг от друга, равном 50 ^ 70 м в смысле О. Байконурова. Расстояние между кустами составляет 1 , 5 ^ 2 , 0 км (рис. 1).

К головным сооружениям магистрального газопровода

Промысловые газосборные пункты

Промысловая газораспределительная станция

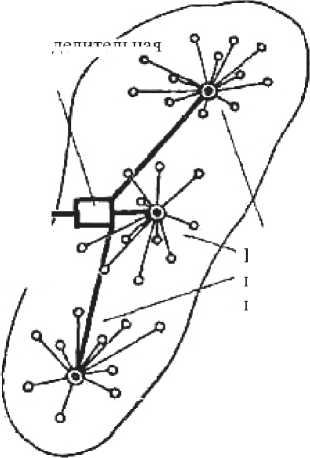

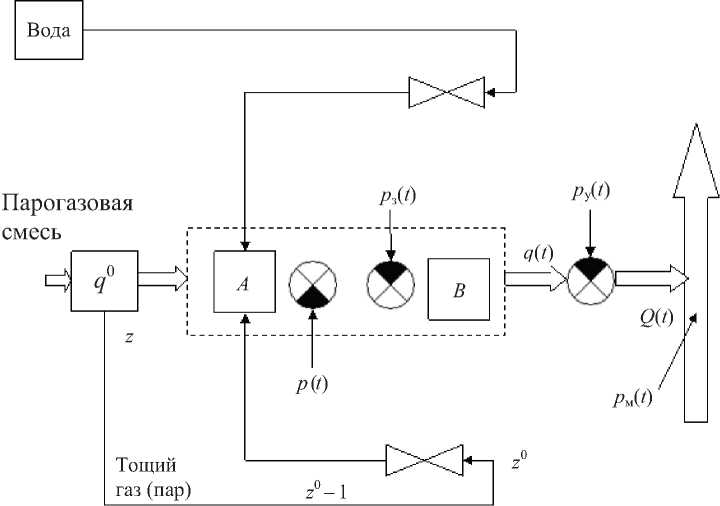

Зная динамику добычи, с помощью уравнения материального баланса можно определить пластовое давление p(t), а задав технологический режим эксплуатации скважин, — динамику дебита средней скважины q (t) и потребное число сква- „ 1 ~

Рис. 1. Схема группового размещения жин N (t) на весь срок разработки месторожде- скважин на промысле ния (рис. 2, 3).

Жизненный цикл разработки ИИ. Модульный подход. При разработке модели для обеспечения оптимальных условий эксплуатации в каждом периоде освоения используется модульный принцип подбора оборудования: увеличение количества модулей по мере ввода скважин в эксплуатацию и выведение из работы модулей в период падающей добычи.

Аналогичный подход используется при разработке интеллектуальной системы.

Если в реальной ситуации под модулем понимается технологическая цепочка цикла сепаратор — компрессор — колонна; емкость — насос — трубопровод и т. д, то в виртуальной модели модуль представляет собой часть системы ИИ. Поскольку характеристики турбокомпрессора или колонного оборудования имеют весьма узкий диапазон оптимальных режимов, при выборе оборудования необходимо подбирать производительность единичного модуля, добиваясь его максимальной загрузки. Аналогично при разработке ИИ можно настраивать отдельные модули.

Однако анализ показывает, что в реальной ситуации при увеличении числа единичных технологических модулей, с одной стороны, повышается коэффициент использования оборудования E I и соответственно коэффициент утилизации газа E U , с другой — существенно повышается стоимость оборудования, т. е. задача сводится к поиску компромисса между E U и затратами на оборудование. В виртуальной системе затраты измеряются временем и компетенцией программиста.

Рис. 2. Модель тракта автоматического контроля процесса добычи:

q 0 — начальный дебит; q ( t ) — текущий дебит; p y( t ) — давление на устье скважины;

p ( t ) — пластовое давление; p з( t ) — забойное давление; p м( t ) — давление на входе в магистральный нефте- или газопровод; Q ( t ) — текущая добыча; z 0 , z 0 — 1 — управляющие параметры (задвижка);

A, B — коэффициенты фильтрационных сопротивлений

На этапе системного анализа проводится анализ общих принципов и условий организации системы. Рассматриваемые в ходе анализа вопросы можно разделить на две группы:

-

— general task (постановка задачи) — воспитание универсального навыка;

-

— platform (подготовка платформы) — аспекты архитектурно-проектной и программной инженерии (например, уровень достоверности при имитации физических процессов).

Основная цель блока “системный анализ” состоит в том, чтобы в ходе анализа получить ответы на вопросы о правильности направления — навигации, оценить уровень компетенции исполнителей и конкретизировать механизм затрат с вероятными количественными оценками элементов указанных выше групп, которые можно использовать в ходе разработки системы ИИ. Результаты анализа можно разделить на три основные группы: технические усло-

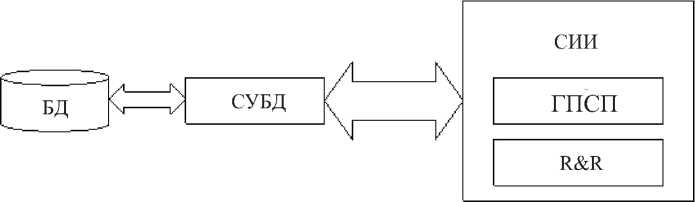

Рис. 4. Схема имитационной модели:

БД — базы данных; СУБД — система управления базами данных; СИИ — система искусственного интеллекта; ГПСП — генератор псевдослучайной последовательности;

вия, ограничения и условия реализации. Роль этапа системного анализа состоит в описании платформы и задачи, что позволяет конкретизировать технические условия, ограничения, границы и этапы реализации.

На этапе исследований проводится анализ существующих методов реализации ИИ, а также данных различных видов каротажа и разрабатываются новые методы на основе теории ИИ в виде, который можно использовать (программный код, блок-схемы, документация и т. п.). На этом этапе собираются данные, получаемые с помощью различных методов геологоразведки и геофизических испытаний.

На этапе разработки выдвинутые гипотезы реализуются в виде технического проекта или технического задания. Этот этап определяется суммой финансирования.

Этап приложения — разработка программы (версии ИИ).

На этапе экспериментирования система последовательно прогоняется через ряд неформальных тестов, позволяющих выявить недостатки, сохранившиеся в программном коде или логике из предыдущих итеративных версий ИИ.

В качестве одного из управляющих механизмов использован метод “ФорЭл”.

На этапе настройки (тестирования) проводится тщательная проверка работоспособности системы путем итерационных экспериментов состояния кандидата на релиз.

На этапе оптимизации в релиз системы вносятся несущественные изменения, улучшающие качество его работы.

По окончании этапа проверки и оптимизации формируется конечная модель ИИ, способная строить график зависимости между различными показателями скважины в течение заданного промежутка времени и промежуточные параметры (реализованная база данных — виртуальная модель жизненного цикла реального месторождения).

Имитационная модель нефтегазового месторождения. В рассматриваемой имитационной модели выделены следующие составляющие:

-

— настраиваемый генератор псевдослучайной последовательности (ГПСП), так как месторождение виртуальное;

-

— описание предметной области по законам, действующим на месторождении;

-

— правила и ограничения;

-

— база данных месторождения;

-

— система управления базой данных (рис. 4).

Система искусственного интеллекта. При использовании системы искусственного интеллекта (СИИ) в режиме “советчика” с учетом опыта эксплуатации других подобных месторождений можно создать форсайт с предложением более эффективного решения.

“Подобие” может быть оценено по некоторым особенностям, которыми месторождения отличаются друг от друга, например: размер месторождения; количество скважин; особенности расположения скважин; особенности грунта; стадия ЖЦ; время разработки; тип геофизического исследования скважин (важный параметр, так как разные приборы имеют различную точность (погрешность)); первичная или долговременная разработка месторождения.

В зависимости от количества совпадающих параметров месторождения можно делить на группы по “степени похожести”. Например, если два месторождения находятся на одной и той же стадии разработки, имеют сходный состав нефти (газа) и грунта, то можно говорить о том, что они похожи, и, следовательно, применять подобные технологические решения на этих месторождениях. Кроме того, имеется возможность поиска в базе по параметрам похожих месторождений и исследования влияния выбранного решения на управление. Полученная информация позволит сделать вывод о целесообразности применения данного подхода в конкретном случае.

Основные параметры, контролируемые технологической установкой газодобычи, связаны соотношением

I = {P,q,T}, (1)

где P — давление газа; q — расход (дебит) газа; T — температура газа.

Изменения технологических параметров (1) регистрируются в моменты времени ti, i = 1 ^ n. Введем шаг дискретизации т. Тогда ti+1 = ti + т.

В этом случае форсайтом ситуации с упреждением l будем называть следующее соотношение:

L ( t i + т1 ) = {P ( t i + т1 ) , q ( t i + т1 ) ,T ( t i + т1 ) }.

Например, в рассматриваемой модели расчет функций P ( t ) , Q ( t ) , T ( t ) может проводиться по заранее определенному закону, наиболее подходящему для ЖЦ разработки месторождения — генератору псевдослучайных чисел, в качестве которого используется линейный конгруэнтный метод. Процессы, протекающие при полном ЖЦ разработки месторождения, представляют собой комплекс мероприятий, проведенных в заранее заданном порядке:

-

— поиск залежей;

-

— разведка и установление основных характеристик месторождения;

-

— разведка залежей путем бурения эксплуатационных скважин;

-

— промышленная эксплуатация и обеспечение максимального уровня добычи;

-

— ликвидация фонда скважин и последствий техногенного воздействия.

В силу очень больших объемов разнородной информации о столь сложном объекте, как месторождение, а также вследствие длительности периода его разработки исходную и промежуточную информацию о месторождении, об инженерных и технологических решениях необходимо хранить в хорошо структурированном виде и эффективно администрировать как в процессе моделирования, так и в процессе принятия и реализации обоснованного управляющего решения. Этим и определяется важность проблемы создания и сопровождения комплексной базы данных месторождения и информационно-технологической поддержки процессов сбора, накопления, хранения, обработки и визуализации информации о месторождении.

БД и СУБД. База данных (БД) содержит технико-экономические параметры системы, оказывающие влияние на ее работу с течением времени: пластовое и забойное давления, дебит скважины, текущее и необходимое в данный момент количество скважин и т. д. (табл. 1). Кроме того, для уточнения математической модели в ней учтены прочие параметры (некоторые константы и переменные, например коэффициенты фильтрационных сопротивлений A и B ).

Таблица 1

БД основных технико-экономических параметров

|

№ п/п |

Параметр |

Обозначение |

Тип |

Размерность |

|

1 |

Давление пластовое |

p |

real |

МПа |

|

2 |

Давление забойное |

p з |

real |

МПа |

|

3 |

Давление устьевое |

p у |

real |

МПа |

|

4 |

Давление на магистральном |

p м |

real |

МПа |

|

участке газопровода |

||||

|

5 |

Дебит |

debit |

real |

тыс. м 3 /сут |

|

6 |

Добыча |

Q |

real |

м 3 |

|

7 |

Коэффициент сверхсжимаемости |

zp |

real |

— |

|

8 |

Текущее число скважин |

N т |

real |

шт. |

|

9 |

Потребное число скважин |

N |

real |

шт. |

|

10 |

Текущий объем залежи |

V |

real |

м 3 |

|

11 |

Прочие затраты |

z |

real |

тыс. тг. |

|

12 |

Капитальные затраты на одну скважину |

kap |

real |

тыс. тг. |

|

13 |

Фонд |

fund |

real |

тыс. тг. |

|

14 |

Текущее время |

t |

int |

ч |

Правила и ограничения (Rules and Restrictions (R & R )). На параметры, приходящие с датчиков (в данном случае генерируемые), накладываются ограничения природного характера (например, температура в скважине не может быть меньше нуля) [1]. Измеряемые параметры: пластовое, забойное, устьевое, магистральное давления в скважине, температура, начальный объем залежи и т. д.

На задаваемые пользователем параметры накладываются ограничения с точки зрения экономической выгоды (например, число скважин должно быть достаточно большим, чтобы качать нефть (газ), но не настолько большим, чтобы расходы на бурение превысили получаемую прибыль). Задаваемые параметры: количество скважин, фонд, капитальные затраты на одну скважину и т. д.

На параметры, вычисляемые по формулам, ограничения не накладываются. К ним относятся потребное число скважин, текущий объем залежи и т. д.

Данное деление на группы не является строгим: часть генерируемых параметров можно назначить задаваемыми (например, начальный объем залежи) и так же поступить с вычисляемыми параметрами, выразив одни параметры через другие.

Технологический режим эксплуатации газовых скважин, выбранный из соображений безубыточности, обеспечивает соответствующий дебит, а также комплекс работ, необходимых для обычной эксплуатации скважины, прискважинного оборудования и сооружений [2].

Процесс нефтегазодобычи характеризуется тем, что по пути следования газонефтяная смесь проходит через четыре реперные точки: пласт, забой, устье скважины, точку вхождения в магистральный нефте- или газопровод. В этих точках должны выполняться условия

T ( t ) >T з( t ) >T у( t ) >T м( t ); (2)

p ( t ) > p з ( t ) > p у ( t ) > p M ( t ) , (3)

где p ( t ) — пластовое давление; p з ( t ) — давление на забое; p у( t ) — давление на устье; p м ( t ) — давление на входе в магистральный газопровод.

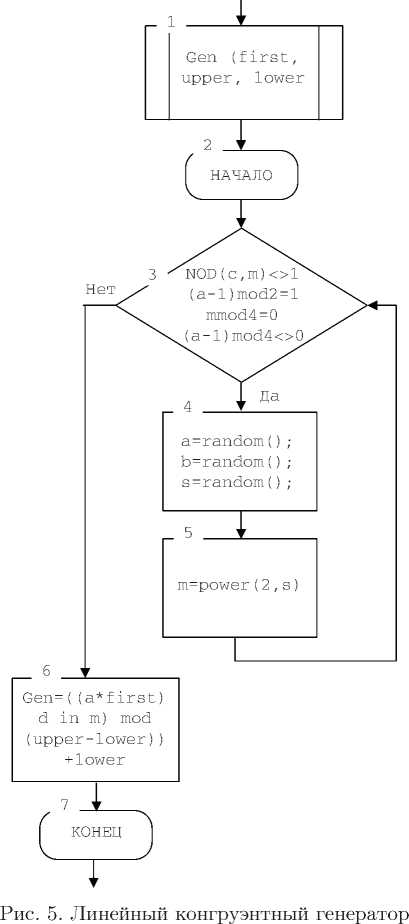

ГПСП. Суть линейного конгруэнтного алгоритма состоит в генерации случайного числа по формуле ri+1 = mod(kri + b, M), где ri+1 — очередной член последовательности; ri — предыдущий член последовательности; M > 0 — модуль; 0 < к < M — множитель; 0 < b < M — приращение; 0 < r0 < M — начальное значение.

Данный алгоритм, как и прочие алгоритмы данного класса, практически не требует ресурсов памяти и является компактным (рис. 5).

Число q задается произвольно до начала вычислений, однако при этом следует учитывать, что при больших k и q ряд является случайным. Результат можно несколько улучшить, если b нечетно и к =1 + 4 q . В этом случае ряд будет повторяться через каждые M чисел. После долгих поисков были выбраны значения к = 69 069 , 71365. При таких значениях к генератор будет выдавать случайные неповторяющиеся числа с периодом, равным 7 ■ 10 6 .

Рабочие режимы. Ниже приведены таблицы истинности для температур T и давлений p (табл. 2, 3).

Таблица 2 Таблица 3

Рабочие режимы T Рабочие режимы p

|

T |

T з |

T у |

T м |

Рабочий режим |

p |

p з |

p у |

p м |

Рабочий режим |

|

00 |

00 |

00 |

00 |

Норма |

00 |

00 |

00 |

00 |

Норма |

|

01 |

01 |

01 |

01 |

Ниже нормы |

01 |

01 |

01 |

01 |

Ниже нормы |

|

10 |

10 |

10 |

10 |

Выше нормы |

10 |

10 |

10 |

10 |

Выше нормы |

|

11 |

11 |

11 |

11 |

Неосуществимый режим |

11 |

11 |

11 |

11 |

Неосуществимый режим |

Утверждение 1. Общее число логических состояний равно 2 n .

Утверждение 2. Количество запрещенных наборов составляет

S Z = S -

S R = 2 n

3 n/ 2

При n = 2 S Z = 1, S R = 3; при n = 4 S Z = 7, S R = 9; при n = 6 S Z = 37, S R = 27; при n = 8 S Z = 175, S R = 81; при n = 10 S Z = 781, S R = 243 ит. д.

Заключение. Использование предлагаемой методики построения имитационной модели нефтегазового месторождения позволит более точно определить “форсайт-цену” технологического решения и автоматизировать расчеты для газовых месторождений.

Список литературы Имитационные алгоритмы управления малыми и средними нефтегазовыми месторождениями

- А. с. 543, РК. Математическое моделирование и динамика конкретных управляемых систем в нефтегазовой отрасли/С. М. Гречко, М. Н. Калимолдаев, А. А. Джусупов, К. К. Коспанова. Атырау, 25.02. 2010. Дата записи в Реестре Комитета по правам интеллектуальной собственности: 26 апр. 2010 г. ИС 04514. 2. Технологический режим эксплуатации газовых скважин [Электрон. ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL: http://www.borpak.ru/pdf/gazovaya-otrasl/texnologicheskiie-rejimom-ekspluataciigazovixskvajin.pdf (дата обращения: 13.04.2010).