Иммерсивные технологии в популяризации археологического наследия Новотроицкого некрополя

Автор: Головченко Николай Николаевич, Труевцева Ольга Николаевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Преподавание археологии в вузах

Статья в выпуске: 7 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена подведению итогов реализации проекта «Наука в школу». Обобщается опыт интеграции материалов, полученных при исследовании объекта археологического наследия – Новотроицкого некрополя, в образовательное и туристическое пространство Тальменского района Алтайского края. В процессе реализации проекта был осуществлен комплекс мероприятий, включающий в себя проведение лекций, «живых уроков», мастер-классов по реконструкции керамики, одежды, украшений, научно-практической конференции, фотовыставки, экспедиции к местам раскопок, установку памятных знаков. В подготовленном в рамках реализации проекта учебно-методическом пособии «Археология в школе» для учителей и студентов приведен краткий иллюстрированный глоссарий, дающий представление о внешнем виде и особенностях расположения различных археологических памятников на территории Алтайского края, учебно-методические разработки применимые при подготовке школьных научно-исследовательских проектов по археологии. Авторы приходят к выводу о том, что полноценной перспективной интеграции в туристическое пространство района Новотроицкого некрополя должна послужить комплексная музеефикация всего ансамбля исследованного памятника, а образовательный потенциал объекта археологического наследия может быть раскрыт за счет использования метапредметного подхода.

Популяризация, археология, реконструкция, Новотроицкий некрополь

Короткий адрес: https://sciup.org/147234464

IDR: 147234464 | УДК: 902 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-7-9-20

Текст научной статьи Иммерсивные технологии в популяризации археологического наследия Новотроицкого некрополя

Современный процесс обучения в школе и вузе невозможно представить без привлечения краеведческих знаний, обладающих потенциальным иммерсивным эффектом. Они используются учителями и преподавателями не только исторических дисциплин, но и природоведения, географии, литературы, биологии, русского языка, рисования, музыки и даже технологии.

Краеведческие знания, несомненно, обладают большим потенциалом патриотического воспитания. Знакомство учащихся с объектами природного и культурного наследия, материальной и духовной культурой, связанными с изучаемыми темами, стимулирует продолжение познания, поиск новых источников и литературы, является важным фактором эмоционального воздействия на детей и подростков. Невозможно говорить о любви к Родине в отрыве от историко-культурного наследия своего села, города, района, края (области).

Краеведение способствует углублению знаний учащихся, выявлению их потенциальных интересов и способностей. Оно создает базу для развития различных форм дополнительного образования и деятельности детских, юношеских и студенческих общественных объединений: кружков, художественных студий, школьных научных коллективов, туристической, поисковой и научно-исследовательской деятельности, школьных музеев.

В настоящее время набирают популярность методы интенсивного погружения учащихся в изучаемый материал посредством создания дополненной реальности, так называемые иммерсивные технологии, прошедшие активную апробацию в зарубежной археологии [Wall-grün et al., 2017].

В этом отношении представляет интерес проект «Наука в школу», получивший в 2020 г. поддержку Фонда грантов Президента РФ. Проект направлен на продвижение интеллектуального развития и краеведческой научно-исследовательской деятельности школьников Тальменского района Алтайского края посредством ознакомления с иммерсивными методиками интерпретации историко-культурного и археологического наследия на примере уникального курганного могильника эпохи раннего железа (VII–II вв. до н. э.) – Новотроицкого некрополя.

Рис. 1 (фото). Фото-натурные реконструкции одежды населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа на открытии фотовыставки «Сокровища Новотроицких курганов» (слева на право: В. А. Бочарников, И. В. Марчукова, Э. В. Подобреева, Т. А. Стрикалова, Л. А. Смирнова, И. С. Киюцина, Н. Н. Головченко; без масштаба)

Fig. 1 (photo). Full-scale photo reconstructions of the clothing of the population of the Upper Ob River region of the Early Iron Age at the opening of the photo exhibition ‘Treasures of the Novotroitsk mounds’ (from left to right: V. A. Bocharnikov, I. V. Marchukova, E. V. Podobreeva, T. A. Strekalova, L. A. Smirnova, I. S. Kiyutsina, N. N. Golovchenko; no scale)

Его программа предполагает серию мероприятий, направленных на популяризацию объектов археологического наследия, среди которых – организация фотовыставки «Сокровища Новотроицкого некрополя» (рис. 1); историко-краеведческий лекторий; проведение мастер-классов по реконструкции одежды на основе изучения погребальных комплексов; установка памятных знаков на территории исследованных памятников с использованием QR-кодов, позволяющих получить более обширную информацию об объектах археологического наследия; издание информационного буклета; разработка учебно-методического пособия по интерпретации археологических источников [Головченко, 2020]; проведение историко-краеведческой конференции школьников, издание сборника материалов научной конференции «Культурное наследие малой Родины» [2020].

Характеристика археологического комплекса

На территории Тальменского района выявлено более 65 разнотипных памятников археологии. Это селища, городища, грунтовые и курганные могильники разных времен, но наиболее широко среди них известны комплексы эпохи раннего железа – VII–II вв. до н. э. В это время Верхнее Приобье населяли племена поликультурной большереченской исторической общности.

Самым известным памятником данной общности на территории Тальменского района является практически полностью исследованный и монографически опубликованный курганный могильник – Новотроицкий некрополь [Шульга и др., 2009].

Основной этап его изучения, не считая упоминаний об отдельных находках и первых рекогносцировочных работ, пришелся на деятельность в 1980–1991 гг. Чумышского отряда Алтайской (Западно-Сибирской) экспедиции Института археологии АН СССР, под руководством В. А. Могильникова и А. П. Уманского. За всё время полевых работ было вскрыто 314 погребений, из которых 296 относились к эпохе раннего железа, 16 – к поздней бронзе и одно – к Средневековью. Основная часть полученных в ходе археологических исследований материалов хранится в Историко-краеведческом музее Алтайского государственного педагогического университета.

Археологическое наследие Новотроицкого некрополя известно узкому кругу специалистов и изучается уже более 30 лет. Постоянный интерес к нему обусловлен выявленными при раскопках находками. Только для того, чтобы перечислить и кратко описать наиболее видные из них, потребуется не один десяток страниц, поэтому остановимся на наиболее интересных, с нашей точки зрения, сюжетах.

В климатических условиях Верхнего Приобья органика в погребениях, как правило, не сохраняется, но в материалах некрополя до нас дошли отдельные элементы женской (юбки, накидки), мужской (фрагменты шерстяных рубашек, кожаных кафтанов, штанов) и даже детской (элемент капюшона) одежды.

Прославившийся своим милитаризмом век железа отразился в Новотроицких курганах наличием сопроводительного оружия: кинжалы-акинаки, носившиеся на поясах, фурнитура которых была представлена бляшками, пряжками, костыльками-кочедыками и металлическими крючьями (для подвешивания горита – лучного набора).

Предметы, выполненные в зверином стиле, обнаруженные в Новотроицком некрополе, имеют ряд аналогий в знаменитых предметах искусства из Сибирской коллекции Петра I, украшающих Золотую кладовую Государственного Эрмитажа. Одной из таких ярких находок является золотое изображение коня с вывернутым крупом из кургана 16 Новотроицкого-2. Художественный прием изображения животных в асимметричных позах служил средством выражения динамизма, экспрессии и зачастую повторял реальные элементы их поведения в естественной среде.

Представительная коллекция заколок получена при исследовании женских погребений. В нее вошли уникальные изделия с гофрированной золотой фольгой, навершия которых венчали своеобразные «бусины», украшенные пальметками, ячеистым и глазчатым узором, напоминающим цветок.

Оплечья женской наплечной одежды украшали нашитые на груди узоры из бус и бисера, изготовленные из сердолика, гешира и пасты. Значительная часть украшений была привозной, отдельные экземпляры доставлялись издалека. Так, гешировые бусины, вероятно, были привезены с Кавказа.

Для украшения различных элементов одежды использовались импортные раковины моллюсков – каури. По замечаниям отдельных исследователей, в древности такого рода предметы могли использоваться в качестве эквивалента товарообмена (своего рода денег).

Серьги использовались как украшения и женщинами, и мужчинами. Различие между способами их ношения заключалось в том, что женщины и девочки носили, как правило, по две серьги, а мужчины – по одной, в разных ушах. На некоторые восьмерковидные серьги делали подвески, в состав которых могла входить золотая цепочка, пронизка или бусина, зачастую подвеской служил конус из золотой фольги. Наиболее сложно исполненные серьги украшены мелкими золотыми шариками – технико-технологический прием зернения.

Сопровождали погребенных в загробный мир и предметы быта. Самыми яркими заупокойными дарами этого рода служили пряслица (которые использовались в быту в качестве насада на веретено при прядении нити) и керамические сосуды. Вместе с пряслицем в погребение клали и нож, что, возможно, отражает какие-то представления о «нити жизни», прядении и смерти.

Керамика – один из ценнейших археологических источников, который зачастую недооценивается обывателями. Большое значение при ее анализе имеют технико-технологические показатели (состав формовочных масс, способ обжига), форма сосудов и, конечно, орнаментация. Одной из наиболее интересных групп посуды являются кувшины с орнаментом, имитирующим швы на кожаных и роговых сосудах. Вероятно, таким образом в декоре бытовых вещей отразились процессы коммуникации населения лесостепи Верхнего Приобья и племен сопредельных территорий. Интересно и то, что на некоторых сосудах присутствуют следы ремонта в виде дырочек, для стяжки, на тулове. Также сквозные отверстия имеются на венчиках сосудов, которые, вероятно, использовались для подвешивания их в процессе бытового использования или культовых действий.

На протяжении нескольких десятилетий стабильно высоким остается интерес к историческому костюму, который воспринимается как художественная ценность, информационный код эпохи или же просто как источник для развития прикладного творчества. Подобная широкая сфера применения исторического костюма вызвала к жизни и его реконструкцию как способ воссоздания иммерсивного и аутентичного образа ушедшей эпохи.

В наши дни под реконструкцией как в области духовного, так и в области материального наследия при изучении истории, религии, письменности, архитектуры, искусства понимают воссоздание по фрагментам, с разной степенью приближения, цельного образа объекта. Н. М. Калашникова [2020] предложила воссоздание одежды ранних периодов именовать археологической реконструкцией, костюма периода Средневековья – исторической реконструкцией, а изготовление костюмов и украшений к ним на основании изучения существующих памятников этнической культуры – этнографической реконструкцией. Археологическая реконструкция ввиду специфики лежащей в ее основе крайне фрагментарной источниковой базы, безусловно, является самой субъективной, спорной и гипотетической. Она довольно часто предлагается в работах специалистов в качестве графического рисунка, где восстанавливается по фрагментам найденных предметов целое, например изображение керамического сосуда, чертеж поселения или погребения, рисунок костюмного комплекса с обозначением расположения украшений и т. п. При этом зачастую производится реконструкция не всего объекта, а лишь некоторых его элементов, т. е. реконструкция в очерченных исследователем границах.

В качестве примера успешных археологических реконструкций костюма населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа, в которых важную роль играют украшения и предметы вооружения, можно привести работы П. И. Шульги [2003], А. И. Соловьева [2003. С. 6] и О. С. Лихачевой [2020. Рис. 84, 86, 91, 92]. В этих случаях следует констатировать использование при реконструкции сохранившейся фрагментарно группы артефактов, украшений и остатков органики, которую мы предлагаем называть предметным комплексом одежды.

Обсуждение результатов

Не вызывает сомнения, что реконструкция одежды, аксессуаров и украшений определенной эпохи должна выполняться на основании тщательного изучения различных типов источников, для чего должна быть разработана правильная технология изготовления старинной одежды, требующая наличия соответствующих тканей, выполненных с соблюдением традиционных способов изготовления и окрашивания, воспроизведения соответствующего кроя и пошива костюмов реконструируемого времени, а также изготовления разнообразных аксессуаров и украшений к ним. Однако применительно к археологическим материалам это не всегда возможно. В частности климатические условия Верхнего Приобья не способствуют сохранению в погребениях эпохи раннего железа изделий из тканей, войлока, кожи и дерева, поэтому любая попытка реконструкции костюма по материалам данных памятников носит некий умозрительный и собирательный характер с опорой на массу аналогий.

Сейчас в экспозициях многих музеев Алтайского края в освещении эпохи раннего железа существует ощутимый пробел, вызванный объективной причиной – плохой сохранностью находок. Особенно это касается районных музеев, лишенных возможности экспонировать выявленные при исследовании окрестных памятников артефакты. Между тем интерес краеведческой общественности к археологии малой родины довольно высок.

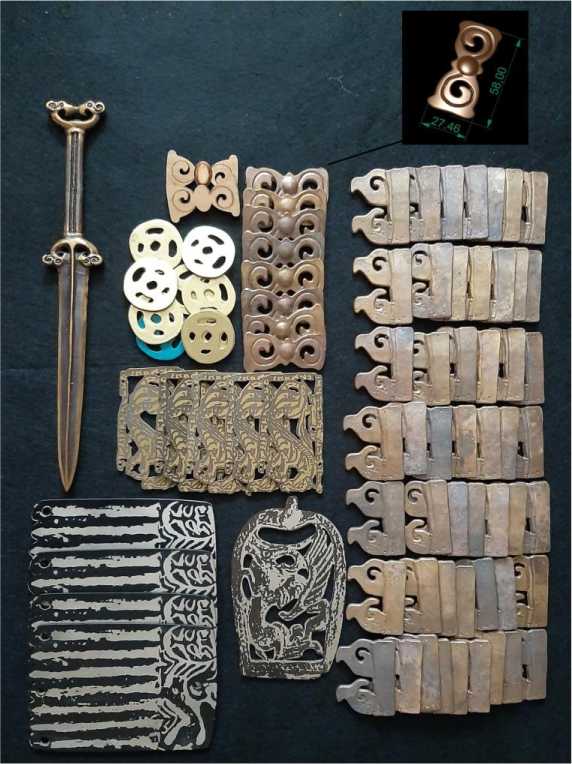

В рамках проекта «Наука в школу» был создан из кожи, войлока и тканей ряд фото-натурных стилизованных реконструкций костюма населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа по материалам раскопок Новотроицкого некрополя (рис. 2). В состав сборных образов вошли гипотетически реконструированные на основании изобразительных и палеоэт-нографических источников рубахи, штаны, юбки, головные уборы, наборные пояса, обувь. Аутентичность воссоздаваемым образам была придана украшениями-репликами подлинных находок (рис. 3). Созданные образы были представлены на открытии фотовыставки «Сокровища Новотроицких курганов», организованной в р. п. Тальменка и приуроченной к августовскому совещанию педагогов района, также проведенной в стенах Алтайского государственного педагогического университета в начале учебного года.

Рис. 2 (фото). Фото-натурные реконструкции костюма населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа по материалам раскопок Новотроицких курганов (слева на право: И. С. Киюцина, В. А. Бочарников, Д. С. Титов, Н. Н. Головченко; без масштаба)

Fig. 2 (photo). Full-scale photo reconstructions of the costume of the population of the Upper Ob River region of the Early Iron Age based on the materials of the excavations of the Novotroitsk mounds (from left to right: I. S. Kiyutsina, V. A. Bocharnikov, D. S. Titov, N. N. Golovchenko; no scale)

Рис. 3 (фото). Сувенирные реплики по материалам находок из Новотроицких курганов: акинак, пряслица, бабочковидные бляшки, поясные бляшки со стилизованными головами грифонов, бляшка с изображением лошади с вывернутым крупом, поясная пряжка со сценой терзания горного козла орлиноголовым грифоном, плакетка с изображением кошачьего хищника (фото Н. Н. Головченко; без масштаба)

Fig. 3 (photo). Souvenir replicas based on the materials of finds from Novotroitsk mounds: akinak, spinning wheel, butterfly-shaped plaques, belt plaques with stylized griffin heads, a plaque with the image of a horse with an inverted rump, a belt buckle with an image of a mountain goat being tormented by an eagle-headed griffin, a plaque with the image of a feline predator (photo by N. N. Golovchenko; no scale)

Предпринятая комплексная реконструкция ориентирована прежде всего на создание обобщенного образа костюма населения второй половины I тыс. до н. э. оставившего курганы в окрестностях с. Новотроицк. Решающую роль в реализации данной задачи играют украшения-реплики, похожие на настоящие артефакты предметы, но выполненные по современным технологиям, из других материалов и в несколько измененном масштабе.

Реплики были созданы с применением станков с числовым программным обеспечением и представляют собой стилизованные сувенирные копии археологических находок. Процесс изготовления реплик состоял из нескольких этапов: были подготовлены 3D-модели артефактов, осуществлена отливка и нарезка заготовок изделий, их патинизация, после чего на образцы, содержащие рисунки, была нанесена соответствующая гравировка, объемные изделия были отлиты и патинизированы. Реплики изготовлены из бронзы и латуни в несколько уве- личенном масштабе. Подобный ход оказался необходимым для большей наглядности презентуемых реконструкций, в том числе и при фотосъемке.

В качестве наиболее ярких находок из Новотроицких курганов авторами были отобраны золотое изображение лошади с вывернутым крупом; поясная пряжка со сценой терзания; ге-шировая плакетка и элементы поясной фурнитуры. Реплики данных артефактов дополнили реконструированные образцы одежды и наборных поясов.

Проведенные работы явились нашим первым опытом по использованию реплик в фото-натурной реконструкции костюма населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа, показавшим явную перспективность их применения в образовательных и популяризационных целях.

В образовательных целях ощутимыми плюсами украшений-реплик является возможность их изготовления школьниками на уроках технологии в учебных заведениях, обладающих необходимой техникой (3D-принтер, станки с ЧПУ); применения в качестве учебных пособий на уроках истории в общей школе и на занятиях с детьми с ОВЗ; в качестве объектов визуализации при создании графических реконструкций. Особая роль в данном случае должна быть отведена скульптурным историческим миниатюрам, отражающим общие образы изучаемой эпохи (рис. 4).

Рис. 4 (фото). Исторические миниатюры на скифскую тематику, авторы А. Авдеев, Новосибирск (статуэтки) и Г. Суханов, Ростов-на-Дону (бюст) (фото Н. Н. Головченко; без масштаба)

Fig. 4 (photo). Historical miniatures on Scythian themes, by A. Avdeev, Novosibirsk (figurines) and G. Sukhanov, Rostov-on-Don (bust) (photo by N. N. Golovchenko; no scale)

Популяризаторский эффект украшений-реплик состоит в создании ярких образов, связанных с историей конкретного региона и потенциально применимых в роли сувенирной продукции в туристско-экскурсионной работе.

Вместе с тем необходимо отметить, что с научной точки зрения данные изделия обладают рядом ощутимых минусов: например, сырьевая база и технологии изготовления не соответствуют оригиналу. Работы в данном направлении необходимо продолжать согласно предлагаемой нами программе реконструкции костюма населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа, в том числе и в плане восстановления палеотехнологий производства украшений.

Очевидно, историко-краеведческий потенциал Новотроицкого некрополя огромен, но, к сожалению, для развития образовательного и культурно-досугового комплексов Тальмен-ского района он практически не используется, о чем свидетельствует немногочисленность археологических работ, представляемых от района на краеведческие конкурсы, олимпиады и конференции.

Оказать методическую помощь учителям, а также студентам педагогического университета, занимающимся проектированием учебных исследовательских работ, призвано подготовленное одним из авторов данной статьи пособие «Археология в школе» [Головченко, 2020]. В нем приведен краткий иллюстрированный глоссарий, дающий представление о внешнем виде и особенностях расположения различных археологических памятников на территории Алтайского края, и учебно-методические разработки, применимые при подготовке школьных научно-исследовательских проектов по археологии.

В учебной деятельности Института истории, социальных коммуникаций и права АлтГПУ данное учебно-методическое пособие уже используется в качестве дополнительной литературы к курсам «Археологический туризм» и «Археология Алтая». Оно также рекомендуется студентам, готовящим ориентированные на практику выпускные квалификационные работы по педагогической археологии.

В процессе реализации проекта «Наука в школу» тираж пособия полностью разошелся по образовательным учреждениям Тальменского района, что, как мы надеемся, должно несколько сгладить отсутствие постоянных контактов местной краеведческой общественности и школьников с представителями научных коллективов , приводящее к утрате интереса к уникальным объектам культурного наследия и, как следствие, к созданию неблагоприятной ситуации в области охраны памятников.

В этом отношении примечательно, что совместная работа преподавателей Института истории, социальных коммуникаций и права АлтГПУ с молодежью района имеет давнюю историю. Вместе с районным краеведческим музеем, директором которого долгое время была Л. А. Смирнова, было организовано немало местных, всероссийских и международных мероприятий на территории Тальменского района.

В конце 2018 г. Министерством образования Алтайского края был утвержден приказ № 1704, в соответствии с которым АлтГПУ (Институт истории, социальных коммуникаций и права, кафедра историко-культурного наследия и туризма, лаборатория «Историческое краеведение», Историко-краеведческий музей) утвержден куратором инновационной площадки - МКОУ «Тальменская СОШ № 5».

Заключение

В 2000 г. в сборнике статей региональной конференции «Сохранение и изучение культурного наследия Алтая» была опубликована статья А. Н. Телегина и А. С. Боровкова, посвященная неутешительным итогам мониторинга курганов эпохи раннего железа у с. Зайцева Тальменского района. В ней авторы с определенной долей иронии обсуждали вариант будущего использования данных объектов, при котором «ухоженный, снабженный пояснительными табличками памятник, периодически демонстрируется заезжим знаменитостям, стремящимся, улучив удобный момент, запечатлеть себя на фоне древних курганов. Учителя местной и окрестных школ проводят на памятнике увлекательные уроки истории родного края» [Телегина, Боровкова, 2000. С. 28]. Хочется верить, что пусть и не на материалах курганов у с. Зайцева, но на Новотроицком некрополе это светлое будущее стало более близким.

В рамках реализации проекта «Наука в школу» Тальменская площадка стала полигоном для внедрения инновационных форм работы со студентами и школьниками, включающих в себя чтение лекций с использованием артефактов и реконструкций одежды по материалам курганов Новотроицкого некрополя непосредственно на территории исследованных памятников.

Рис. 5 (фото). Открытие информационного стенда на территории Новотроицкого некрополя (без масштаба)

Fig. 5 (photo). Opening of an information stand on the territory of the Novotroitsk necropolis (no scale)

Проведенные лекции, «живые уроки», мастер-классы по реконструкции керамики, одежды, украшений, научно-практическая конференция, фотовыставка, экспедиции к местам раскопок представляют интерес прежде всего в связи со своим метапредметным иммерсивным потенциалом. Особую роль в данном отношении имеют работы по изготовлению сувенирных украшений-реплик. Интеграции в туристическое и образовательное пространство Тальмен-ского района Новотроицкого некрополя должна послужить комплексная музеефикация ансамбля исследованных памятников. В настоящее время на объекте археологического наследия установлен первый памятный знак, снабженный QR-кодом (рис. 5), отсылающим к фото и краткому описанию наиболее интересных находок, что следует рассматривать как первый шаг в данном направлении работ.

Материал поступил в редколлегию Received 20.01.2021

Список литературы Иммерсивные технологии в популяризации археологического наследия Новотроицкого некрополя

- Головченко Н. Н. Археология в школе: Учеб.-метод. пособие. Барнаул: [б. и.], 2020. 158 с.

- Калашникова Н. М. Об использовании украшений-реплик при реконструкции костюмных комплексов // «На одно крыло – серебряная, На другое – золотая…»: Сб. ст. памяти С. С. Рябцевой. Stratum plus. Кишинев, 2020. С. 125–135.

- Культурное наследие малой Родины: Материалы науч.-практ. конф. (г. Барнаул, р. п. Тальменка, 27 августа 2020 г.). Барнаул: Изд-во АлтГПУ, 2020. 114 с.

- Лихачева О. С. Вооружение и военное дело населения лесостепного Алтая в раннем железном веке (VIII–I вв. до н. э.). Барнаул: Изд-во «ИП Колмогоров И. А.», 2020. 320 с.

- Соловьев А. И. Оружие и доспехи. Сибирское вооружение от каменного века до средневековья. Новосибирск: Инфолио-пресс, 2003. 224 с.

- Телегин А. Н., Боровков А. С. Курганы у села Зайцево – неутешительные итоги сорокалетнего мониторинга и перспективы на будущее // Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. Барнаул, 2000. Вып. 9. С. 26–30.

- Шульга П. И. Могильник скифского времени Локоть-4а. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. 204 с.

- Шульга П. И., Уманский А. П., Могильников В. А. Новотроицкий некрополь. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009. 329 с.

- Wallgrün J. O., Huang J., Zhao J., Ebert C. Immersive Technologies and Experiences for Archaeological Site Exploration and Analysis. In: Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory (COSIT 2017), Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. L’Aquila, 2017, p. 307–314. DOI 10.1007/978-3-319-63946-8_48