Иммуногистохимическая характеристика акцидентальной инволюции тимуса после спленэктомии

Автор: Москвичев Евгений Васильевич, Меркулова Л.М., Стручко Г.Ю., Михайлова М.Н., Кострова О.Ю.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.7, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследована морфология и иммуногистохимический фенотип тимуса крысы с акцидентальной инволюцией после спленэктомии. Показано, что удаление селезенки сопровождается достоверными изменениями в морфологии тимуса и его иммуногистохимическом фенотипе по сравнению с животными из групп контроля. Через пять месяцев после спленэктомии в тимусе на фоне морфологических признаков атрофии паренхимы достоверно изменяется соотношение тимоцитов к компонентам тимопоэтического микроокружения, увеличивается число дендритных клеток и клеток APUD серии в мозговом веществе железы, а также возрастает экспрессия белков апоптоза в структурах коркового вещества.

Спленэктомия, тимус, акцидентальная инволюция тимуса, дендритные клетки, клетки apud серии

Короткий адрес: https://sciup.org/140188066

IDR: 140188066 | УДК: 612.438:616.411-089.87-008.9-092.18

Текст научной статьи Иммуногистохимическая характеристика акцидентальной инволюции тимуса после спленэктомии

Тимус – центральный орган иммунной защиты, который подвержен возрастным изменениям и является исключительно чувствительным к стрессорному воздействию. Известно, что хронический стресс вызывает инволюцию тимопоэтического компонента железы с последующей структурной перестройкой органа и его атрофией, при этом изменения в железе схожи с возрастной инволюцией, но протекают значительно быстрее [5]. Хирургический стресс также оказывает кратковременное, но обратимое негативное влияние на тимус [1].

Удаление крупного периферического органа иммуногенеза – селезенки приводит к перестройке цепи взаимодействия иммунокомпетентных органов и снижению защитных сил. Это сопровождается нарушением многих звеньев иммунитета, а в некоторых случаях – развитием тяжелой постспленэктомической инфекции или синдрома OPSI (overwhelming post-splenectomy infection) [10]. Ранее было показано, что спленэктомия вызывает акцидентальную инволюцию тимуса, признаки которой сохраняются даже через 120 суток после операции. Было установлено, что спленэктомия сопровождается стойким увеличением уровня кортизола в крови, а так же увеличением уровня биогенных аминов в структурах тимуса [2]. Было высказано предположение, что механизм акци-дентальной инволюции может быть опосредован через клетки APUD серии и дендритные клетки (ДК) тимопо-этического микроокружения, но это предположение не было достоверно подтверждено.

Цель исследования – установление морфологических характеристик, иммуногистохимического фенотипа и особенностей цитоархитектоники клеток тимопоэтиче-ского микроокружения вилочковой железы при акциден-тальной инволюции после спленэктомии.

Материалы и методы исследования

Работа выполнена на 42 белых нелинейных крысах-самцах массой 180–220 г в возрасте 5 месяцев. Уход и содержание животных проводили в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных». Крысы были разделены на три группы. Животным первой группы (22 крысы) под общей анестезией выполняли спленэктомию с соблюдением правил асептики и антисептики. Животным второй группы – ложнооперированные (10 крыс) – выполняли лапаротомию без удаления селезенки. Третью группу составили интактные животные (10 крыс) соответствующего возраста. Контролем служили интактные и ложнооперированные крысы. Выведение всех групп животных из эксперимента проводилось через 60 и 150 суток после операции путем декапитации. Объектом исследования служил тимус. В работе использованы следующие методы:

-

1. Иммуногистохимический метод с использованием пяти коммерческих моноклональных (МКАТ) и поликлональных (ПКАТ) антител фирм Santa Cruze (США) и Novocastra (Великобритания) [4]:

-

а) МКАТ к цитокератинам эпителиальных клеток;

-

б) ПКАТ к белку S-100 (маркер клеток нейроэктодермального происхождения и дендритных клеток),

-

в) МКАТ к синаптофизину (маркер нейроэндокринных клеток);

-

г) МКАТ к белку-регулятору апоптоза р53;

-

е) МКАТ к антиапоптотическому белку bcl-2.

-

2. Окраска гематоксилином и эозином для оценки общегистологической картины и проведения морфометрических измерений.

-

3. Компьютерная морфометрия с использованием лицензионных программ Leica application suite 3.6.0 (Германия) и Микроанализ (Россия).

-

4. Статистическая обработка с использованием лицензионного пакета программ MS Office 2003, достоверность определялась t-критерием Стьюдента.

Материал для исследования иммуногистохимическими методами фиксировали 10% нейтральным за-буференным формалином в течение 24 час., заливали в парафин, готовили срезы толщиной 4 мкм. Срезы наносили на высокоадгезивные стекла и высушивали при температуре 37° С в течение 18 часов. Демаскировка и иммуногистохимическая окраска проводилась на автостейнере Leica Bond Max (Германия). Контролем иммуногистохимической реакции служила неиммунизированная кроличья сыворотка. Результат реакции оценивали с применением микроскопа Leica DM4000B (Германия) путем подсчета позитивно окрашенных клеток на 100 клеток в десяти полях зрения, выражая результаты в процентах и единицах в поле зрения.

Результаты собственного исследования и обсуждение

Иммуногистохимическое окрашивание препаратов тимуса интактных крыс 6 месяцев антителами к цитоке-ратинам выявляет развитую сеть эпителиальных клеток коркового и мозгового вещества. Эпителиальные клетки занимают 8,3% площади коркового и 21,9% мозгового вещества дольки. Окраска антителами к белкам S-100 и синаптофизину выявляет многочисленные клетки нейроэктодермального и нейроэндокринного происхождения, которые локализуются в мозговом веществе и на границе коркового и мозгового вещества. Количество клеток, дающих положительную реакцию с белком S-100, достигает 18,4 в поле зрения, с синаптофизином – 12,8. При обработке срезов тимуса антителами к белкам-регуляторам апоптоза p-53 и bcl-2 выявляются немногочисленные клетки, дающие положительную реакцию, которые локализуются в корковом и мозговом веществе. Их количество составляет 6,2 и 2,5 клетки в поле зрения, соответственно.

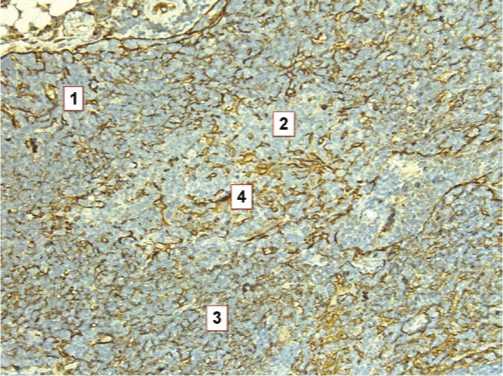

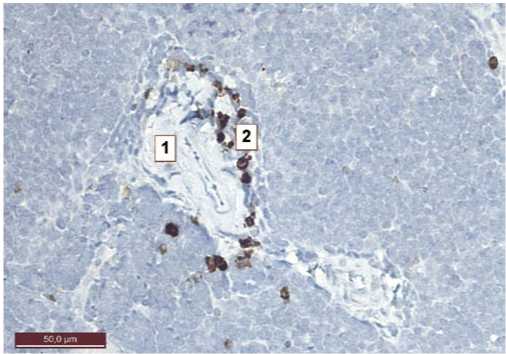

В тимусе интактных крыс 10 месяцев начинают выявляться признаки возрастной инволюции, которые выражаются в снижении массы железы, уменьшении площади дольки и мозгового вещества, а так же толщины коркового слоя. Следует отметить, что морфология тимуса при окраске гематоксилином-эозином у интактных крыс на всех сроках эксперимента меняется незначительно, тогда как количе- ственные показатели иммуногистохимических реакций подвержены существенным изменениям. Нами установлено, что в тимусе интактных крыс 10 месяцев достоверно возрастает число кортикальных эпителиоцитов, которые занимают 15,7% площади. В мозговом же веществе отмечено достоверное уменьшение числа этих клеток до 16,9% (рис. 1). При окраске препаратов тимуса интактных крыс 10 месяцев антителами к белкам S-100 и синаптофизину отмечается существенное увеличение числа клеток, дающих положительную реакцию. Количество клеток, позитивных к S-100, возрастает до 34,3, а позитивных к синаптофизину увеличивается до 22,5 в поле зрения. Обработка препаратов тимуса антителами к белкам-регуляторам апоптоза bcl-2 и p-53 выявляет достоверное увеличение числа клеток, экспрессирующих эти маркеры до 3,9 и 26,8 в поле зрения, соответственно, при этом клетки, экспрессирующие p-53, располагаются преимущественно периваскулярно (рис. 2).

Рис. 1. Тимус интактной крысы 10 месяцев. 1 – корковое вещество, 2 – мозговое вещество, 3 – рыхлая сеть эпителиальных клеток в корковом веществе, 4 – эпителиальные клетки мозгового вещества. Иммуногистохимическая реакция к цитокератинам, ув. 100

Рис. 2. Тимус интактной крысы 10 месяцев. Периваскулярные скопления клеток, экспрессирующих p-53 в корковом веществе. 1 – кровеносный сосуд мышечного типа. 2 – клетки, экспрессирующие p-53. Иммуногистохимическая реакция к p-53, ув. 400

Изменения в тимусе ложнооперированных крыс на всех сроках достоверно не отличались от изменений у интактных животных. Таким образом, возрастная инволюция сопровождается изменением соотношения эпителиальных клеток к тимической паренхиме с уменьшением их количества в мозговом веществе, а так же повышением экспрессии белков-регуляторов апоптоза и числа клеток нейроэктодермального и нейроэндокринного происхождения в структурах тимуса.

Через месяц после удаления селезенки отмечается уменьшение средней массы тимуса, а также площади мозгового и толщины коркового вещества по сравнению с интактными крысами. Окраска препаратов тимуса спле-нэктомированных крыс 6 месяцев антителами к цитоке-ратинам выявляет достоверное уменьшение количества эпителиальных клеток в мозговом веществе по сравнению с интактными и ложнооперированными крысами. Обработка срезов антителами к синаптофизину выявляет достоверное увеличение клеток, экспрессирующих этот антиген, до 19,6 клеток в поле зрения, тогда как число клеток, экспрессирующих S-100, меняется не достоверно. При исследовании белков-регуляторов апоптоза установлено, что экспрессия bcl-2 достоверно не меняется, тогда как количество клеток, экспрессирующих p-53, достоверно повышается до 8,6 клеток в поле зрения.

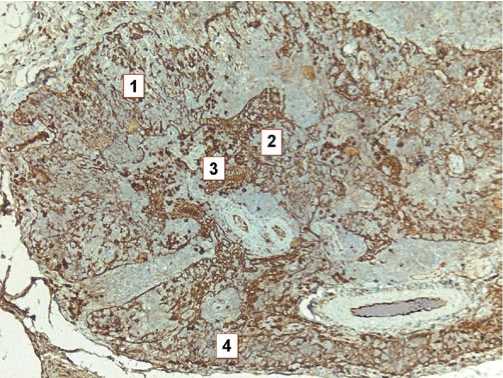

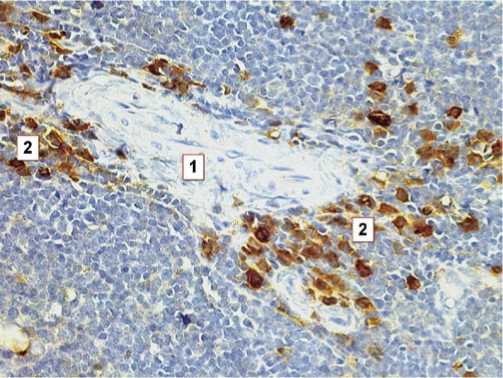

Через пять месяцев после спленэктомии дольки тимуса уменьшены в размерах, в них с трудом прослеживается граница между корковым и мозговым веществом. Междольковые септы расширены и заполнены жировой тканью, на периферии железы определяются дольки, подверженные атрофии и состоящие из скоплений эпителиальных клеток без лимфоцитов. Окраска препаратов тимуса антителами к цитокератинам выявляет густую сеть эпителиальных клеток в сохраненных дольках, которая занимает 20,3% площади коркового и 22% площади мозгового вещества (рис. 3). При обработке препаратов тимуса антителами к белкам S-100 и синаптофизину выявляются многочисленные клетки нейроэктодермального и нейроэндокринного происхождения, количество которых достоверно выше, чем у интактных и ложнооперированных животных. Окраска антителами к белку-регулятору апоптоза p-53 демонстрирует достоверное повышение экспрессии этого антигена в корковом веществе тимуса по сравнению с интактными и ложнооперированными крысами (рис. 4). Существенные изменения отмечаются в экспрессии bcl-2. Установлено, что количество клеток, экспрессирующих этот антиген выше, чем у интактных и ложнооперированных крыс в 2,3 раза, при этом клетки, дающие положительную реакцию с этим антигеном, располагаются, преимущественно, в мозговом веществе.

Таким образом, инволюция тимуса после спленэктомии сопровождается достоверным увеличением числа эпителиальных клеток коркового и мозгового вещества. Мы полагаем, что подобное увеличение количества эпителиальных клеток, вероятно, является относительным

Рис. 3. Тимус спленэктомированной крысы 10 месяцев. Увеличение числа эпителиальных клеток в дольке. 1 – корковое вещество, 2 – мозговое вещество, 3 – компактные скопления эпителиальных клеток в мозговом веществе, 4 – густая сеть эпителиальных клеток коркового вещества. Иммуногистохимическая реакция к цитокератинам, ув. 100

Рис. 4. Тимус спленэктомированной крысы 10 месяцев. Увеличение клеток, экспрессирующих p-53 в корковом веществе. 1 – кровеносный сосуд мышечного типа. 2 – клетки, экспрессирующие p-53. Иммуногистохимическая реакция к p-53, ув. 400

и обусловлено уменьшением количества тимоцитов. Показано, что спленэктомия сопровождается длительным повышением уровня кортизола [2], который нарушает поступление в железу костномозговых предшественников тимопоэза и усиливает апоптоз [6, 9]. Нами установлено, что спленэктомия приводит к увеличению числа клеток тимопоэтического окружения, экспрессирующих белки S-100 и синаптофизин. Известно, что в тимусе позитивную реакцию с маркером нейроэктодермальной дифференцировки S-100 дают медуллярные ДК и некоторые популяции эпителиальных клеток, входящие в состав периваскулярных пространств медуллярной зоны (PVS), а с синаптофизином – нейроэндокринные клетки медуллярной зоны, которые причисляют к клеткам АПУД

серии [3, 7]. Нейромедиаторы, выделяемые нейроэндокринными клетками, регулируют деятельность клеток микроокружения тимоцитов и секрецию ими гормонов и интерлейкинов, которые, в свою очередь, необходимы для созревания и дифференцировки Т-лимфоцитов. Кроме того, нейромедиаторы и белки, выделяемые ДК и клетками APUD серии, регулируют пролиферацию и апоптоз тимоцитов [8]. Мы считаем, что увеличение числа этих клеток может быть обусловлено как изменением соотношения тимоцитов к компонентам микроокружения вследствие инволюции, так и реакцией этих структур на повышенный уровень кортизола. Нами установлено, что инволюция тимуса после спленэктомии сопровождается достоверным увеличением числа клеток, экспрессирующих белок-регулятор апоптоза p-53, а так же клеток, экспрессирующих его антагонист – антиапоптотический белок bcl-2. При этом экспрессия p-53 отмечается, преимущественно, в корковом веществе вокруг сосудов и на границе с мозговым веществом, тогда как клетки, экспрессирующие bcl-2, локализованы в мозговом веществе тимуса (рис. 4). Мы считаем, что подобная экспрессия белков, вероятно, указывает на высокую интенсивность апоптоза в железе, преимущественно, за счет клеток коркового вещества.

Таким образом, инволюция тимуса после спленэктомии имеет существенные иммунофенотипические и морфологические отличия от возрастной инволюции у интактных крыс и сопровождается изменением соотношения лимфоцитов к компонентам микроокружения, увеличением числа дендритных и нейроэндокринных клеток, а так же усилением апоптоза в структурах коркового вещества.

Работа выполнена в рамках гос. контракта № 02.740.11.0708.

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.

Список литературы Иммуногистохимическая характеристика акцидентальной инволюции тимуса после спленэктомии

- Бабаева А.Г. Реактивные изменения в тимусе и селезенке как ответ на хирургическое вмешательство/А.Г. Бабаева, Е.И. Гиммельфарб, И.И. Калинина//Архив патологии -1995. -Т. 2. -№ 57. -С. 58-61.

- Стручко Г.Ю. Морфофункциональное исследование тимуса и иммунобиохимических показателей крови после спленэктомии и иммунокоррекции: автореф. дис.. докт. мед. наук./Г.Ю. Стручко -Саранск. -2003. -23 с.

- Bai M. Immunohistochemical expression patterns of neural and neuroendocrine markers, the neural growth factor receptors and the beta-tubulin II and IV isotypes in human thymus/M. Bai, A. Papoudou-Bai, G. Karatzias, M. Doukas, A. Goussia, K. Stefanaki, D. Rontogianni, Y. Dalavanga, N. Agnanti, P. Kanavaros//Anticancer Research -2008. -Vol. 28, № 1(A). -Р. 295-303.

- Dabbs D.J. Diagnostics immunohistochemistry/D.J. Dabbs//Edinburg: Churchill Livingstone. -2002. -673 p.

- Gruver A.L. Cytokines, leptin, and stress-induced thymic atrophy/A.L. Gruver, L. Amanda, Gruver and Gregory D. Sempowski//Journal of Leukocyte Biology -2008. -Vol. 84, № 4. -Р. 915-923.

- Herold M.J. Glucocorticoids in T cell apoptosis and function/M.J. Herold, K.G. McPherson, H.M. Reichardt//Cell Mol Life Science -2006. -Vol. 63, № 1. -Р. 60-72.

- Raica M. Structural heterogeneity and immunohistochemical profile of Hassall corpuscles in normal human thymus./M. Raica, S. Encica, A. Motoc, A. Cimpean, T. Scridon, M. Barsan//Annals of Anatomy -2006. -Vol. 188, № 4. -Р. 345-352.

- Savino W. Hematopoiesis./W. Savino, S. Smaniotto, M. Dardenne//Advances in Experimental Medicine and Biology -2005. -№ 567. -Р. 167-185.

- Smith L.K. Glucocorticoid-induced apoptosis of healthy and malignant lymphocytes/L.K. Smith, J.A. Cidlowski//Prog Brain Research -2010. -№ 182. -Р. 1-30.

- Takehiro O. Overwhelming postsplenectomy infection syndrome in adults -A clinically preventable disease/O. Takehiro, H. Kazuhiro//World Journal of Gastroenterolgy -2008. -Vol. 14, № 2. -Р. 176-179.