Иммуногистохимические особенности узловых образований щитовидной железы пациентов с коморбидной патологией

Автор: Стяжкина С.Н., Леднева А.В., Жуйкова А.А., Ларина А.И., Батуева Д.И.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.32, 2024 года.

Бесплатный доступ

Под собирательным термином «узловой зоб» в клинике подразумевают заболевание, объединяющее различные по морфологическому строению узловые образования щитовидной железы. Следует отметить, что наиболее часто эта патология встречается в пожилом и старческом возрасте у лиц обоего пола, когда у пациента сформировался комплекс коморбидной патологии, осложняющей основное заболевание. Сопутствующая патология у пациентов с заболеваниями щитовидной железы достаточно разнообразна, оказывая влияние на основное заболевание и взаимно отягощая друг друга они создают трудности диагностики и лечения. Цель исследования: установить иммуногистохимические особенности узловых образований щитовидной железы у пациентов с коморбидной патологией и их диагностическое и прогностическое значение. В исследование было включено 74 пациента, которым по клиническим показаниям выполнялась тиреоидэктомия. Преобладали лица женского пола, составившие 85% всей исследуемой группы пациентов. Медиана возраста исследуемой группы пациентов составила 47 лет. Для исследования морфологических изменений были использованы препараты удаленной щитовидной железы. Всего в процессе исследования с использованием иммуногистохимической оценки маркеров p-53, Ki-67, тиреоглобулина были проанализированы 74 препарата у пациентов хирургического отделения с клинической оценкой их коморбидного профиля. Среди коморбидной патологии выявлены гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма сердца, желчнокаменная болезнь и хронические заболевания вен нижних конечностей. Установлено, что иммуногистохимическое исследование препаратов щитовидной железы у пациентов с осложненным коморбидным фоном является диагностически ценным методом для определения послеоперационной тактики лечения. Оценка степени пролиферативной активности тканей щитовидной железы позволяет прогнозировать риск рецидивирования и малигнизации узловых форм зоба, а также определить последующий, наиболее целесообразный вид оперативного вмешательства. Первая степень зобной пролиферации не является фактором риска его рецидива после оперативного вмешательства. Вторая степень пролиферации служит фактором риска рецидива зоба. Третья степень пролиферации служит достоверным признаком рецидива зоба и возможной малигнизации узлов.

Щитовидная железа, узловой зоб, морфология, коморбидная патология, иммуногистохимия

Короткий адрес: https://sciup.org/143184758

IDR: 143184758 | DOI: 10.20340/mv-mn.2024.32(4).861

Текст научной статьи Иммуногистохимические особенности узловых образований щитовидной железы пациентов с коморбидной патологией

Достаточно разнообразна сопутствующая патология у пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Кроме этого, сопутствующие заболевания оказывают влияние на основное заболевание взаимно отягощая друг друга, с чем связны трудности их диагностики и лечения таких случаев [4-6]. Ведущими задачами для выбора эффективного клинического решения и тактики ведения пациентов с узловым зобом являются своевременная дифференциальная их диагностика и раннее выявление злокачественных новообразований щитовидной железы.

«Золотым стандартом» дифференциальной диагностики является метод тонкоигольной биопсии с иммуномор-фологическим и иммуногистохимическим исследованием полученного материала. По данным некоторых авторов, специфичность и чувствительность тон- коигольной биопсии достигает от 88,1% до 100% и от 78,9% до 95%, соответственно [7-9]. При этом, ряд исследователей указывает, что метод имеет свои ограничения, что может обуславливать получение ложноположительных и ложноотрицательных результатов [9-10]. В связи с высокой диагностической значимостью для максимального исключения ошибочных заключений результатов цитологического исследования биопсийного материала щитовидной железы перспективным является использование иммуногистохимических методов исследования гистологического материала, особенно у пациентов с коморбидными состояниями.

Цель исследования: установить иммуногистохимические особенности узловых образований щитовидной железы у пациентов с коморбидной патологией и их диагностическое и прогностическое значение.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось с 2020 г. по 2023 г. на базе кафедры факультетской хирургии с курсом урологии Ижевской государственной медицинской академии, Первой республиканской клинической больницы Минздрава Удмуртской республики и Республиканского патологоанатомического бюро г. Ижевска. В исследование было включено 74 пациента, которым по клиническим показаниям выполнялась тиреоидэктомия. Преобладали лица женского пола, составившие 85% всей исследуемой группы пациентов. Медиана возраста исследуемой группы пациентов составила 47 лет. На основании 323-ФЗ РФ и 153-ФЗ РФ у каждого пациента было взято информационное согласие на использование операционного материала для научно-исследовательских работ.

Для исследования гистоморфоло-гических изменений были использованы препараты удаленной щитовидной железы. Иммуногистохимические реакции проводились на фиксированных 10% фосфатным забуференным формалином, залитых в парафин срезах. Использовались моноклональные антитела к белкам Ki67 (клон MIB-1), p53 (клон DO-7), тиреоглобулин (клон DAK-Tg6). Для восстановления антигенных детерминант приме- нялся метод нагревания в цитратном буфере при 95 градусах Цельсия в течение 20 минут на водяной бане. Использовалась высокочувствительная полимерная система детекции, меченная пероксидазой хрена. В целях визуализации ядер клеток срезы докрашивались гематоксилином Майера в течении 30 секунд до слабой синефиолетовой их окраски. В дальнейшем готовые препараты изучались при помощи микроскопа в проходящем свете. Диапазон увеличения составил х50 - х1000 [4].

Результаты и обсуждение. Пациенты, поступившие на стационарное лечение в хирургическое отделение, имели различные коморбидные заболевания, такие, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма сердца, желчнокаменную болезнь и хронические заболевания вен нижних конечностей (табл. 1).

Таблица 1

Частота различных видов коморбидной патологии у пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы

При исследовании гистологического материала удаленных узлов щитовидной железы, узловой коллоидный зоб был выявлен у 50 пациентов, коллоидно-пролиферирующий зоб - у 16 пациентов, фоликуллярная аденома - у 8 пациентов.

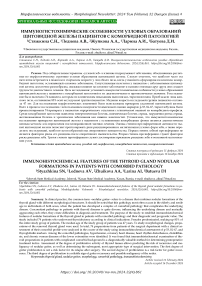

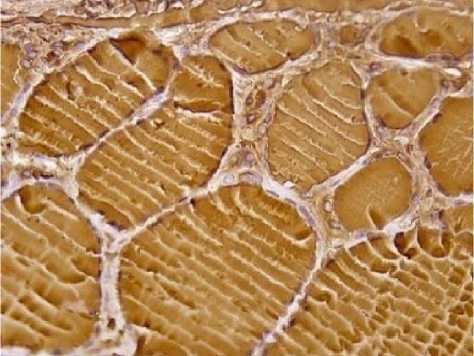

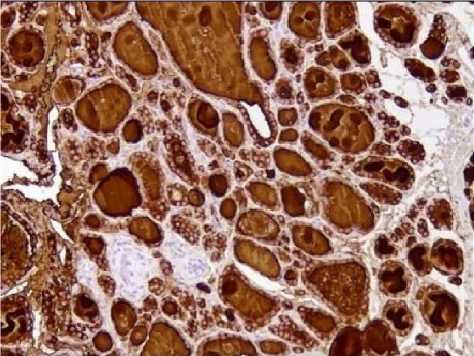

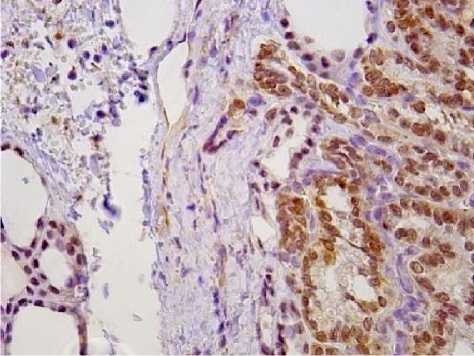

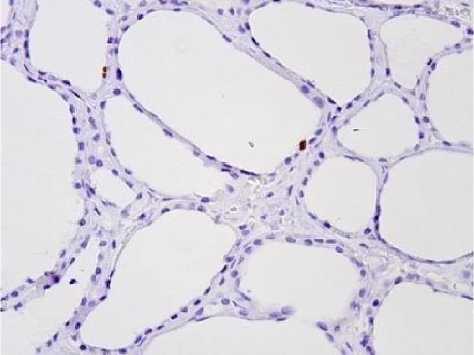

Оценку окрашивания тиреоглобулина оценивали как в цитоплазме, так и в коллоиде фолликулов [19-20]. В гистологических препаратах при микроскопическом исследовании тиреоглобулин приобретал коричневый оттенок (рис. 1а-1б). Белок-маркер р53 определяется в виде темно-коричневого окрашивания ядер (рис. 2а-2б). При этом, яркость экспрессии р53 более выражена по сравнению с яркостью ядер соседних клеток, которые, как известно, несут ген «дикого» типа [20].

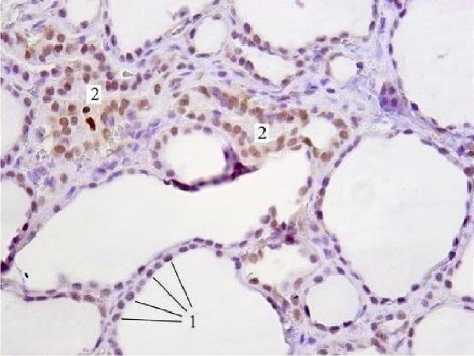

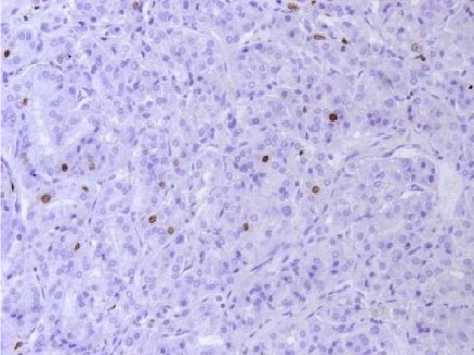

Белок-маркер Ki67 при гистологическом исследовании выявляется по коричневому окрашиванию ядер (рис. 3а-3б). Для определения индекса

Рис. 1а. Микрофото гистологического препарата щитовидной железы пациента с макрофоллику-лярным зобом. Иммуногистохим. реакция на тиро-глобулин. Окр.: гематоксилином Майера. Ув.: х400

Рис. 1б. Микрофото гистологического препарата щитовидной железы пациента с микро-макро-фолликулярным зобом. Иммуногистохим. реакция на тироглобулин. Окр.: см. рис. 1а. Ув.: х100

Рис. 2а. Микрофото гистологического препарата щитовидной железы пациента с микро-макро-фолликулярным зобом. Иммуногистохим. (1 – слабая, 2 – интенсивн.) реакц. на антиген р53. Окр.: см. рис. 1а. Ув.: х100

Рис. 3а. Микрофото гистологического препарата щитовидной железы пациента с макрофоллику-лярным зобом с низким (1%) индексом пролиферации. Иммуногистохим. реакция на антиген Ki67. Окр.: см. рис. 1а. Ув.: х50

Рис. 2б. Микрофото гистологического препарата щитовидной железы пациента с микрофолликуляр-ным зобом с выраженной дисплазией. Иммуноги-стохим. реакц. на антиген р53. Окр.: см. рис. 1а. Ув.: х100

Рис. 3б. Микрофото гистологического препарата щитовидной железы пациента с микрофолликуляр-ным зобом с высоким (5%) индексом пролиферации. Иммуногистохим. реакция на антиген Ki67. Окр.: см. рис. 1а. Ув.: х50

пролиферации производился подсчет позитивно окрашенных клеток. По результатам проведенного иммуногистохимического исследования были выделены 3 группы пациентов, различавшихся по степени активности пролиферативных процессов в тканях щитовидной железы по экспрессии маркера Ki67. Полученные данные описаны согласно классификации Калоевой [8]. Первая степень пролиферативных процессов обнаружена в 30–49% фолликулах железы, индекс пролиферации (Ki-67+) в них составляет 15-39%, экспрессия белка p53 - 25-39%. Вторая степень пролиферативных процессов обнаружена в 50-69% фолликулов железы, индекс пролиферации в них составил 40–69%, экспрессия белка p53 - 40-69%. Третья степень пролиферативных процессов выявлена в 70% и более фолликулах железы, индекс пролиферации в них составил также выше 70%, экспрессия белка p53 была равна 7080%.

В ходе исследования наличие первой степени пролиферации было выявлено у 47 пациентов, что составило 64% всех случаев. При этой степени отмечался низкий риск рецидива заболевания и возможности злокачественного перерождения ткани щитовидной железы. У 18 пациентов установлена вторая степень пролиферативной активности тканей щитовидной железы, что свидетельствует об высоком риске рецидива заболевания и подтверждает целесообразность проведе-