Иммунологические нарушения и их динамика на фоне разных терапевтических режимов у больных пылевой хронической обструктивной болезнью легких с дислипидемией

Автор: Васякина Л.А., Ляшенко Е.Г., Сочилин А.В., Чеботарева Е.Н.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 13 т.9, 2021 года.

Бесплатный доступ

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ) пылевой этиологии остается ведущим заболеваем работников угольной отрасли. Иммунологические нарушения при пылевой ХОБЛ играют одну из ведущих патогенетических направлений, обеспечивающих более быстрое прогрессирование заболевания и раннее развитие осложнений, характеризуются значительной депрессией Т-лимфоцитарного (в особенности хелперного) ростка и компенсаторной, вторичной активацией продукции цитотоксических киллеров, активных В-лимфоцитов, накоплением иммунных комплексов. Тяжесть иммунологических нарушений была более выраженной, чем у лиц с не пылевым вариантом заболевания. Частичное восстановление исходно существующей Т-лимфопении и снижение гиперреактивности В-лимфоцитарной системы и аутоиммунитета наблюдается на фоне использования гипербарической оксигенации, но в большей степени при применении сеансов гипокси-гиперокситерапии.

Дислипидемия, иммунологические нарушения, хроническая обструктивная болезнь легких пылевой этиологии

Короткий адрес: https://sciup.org/147250002

IDR: 147250002 | УДК: 616.24-007.271-036.12+613.633

Текст научной статьи Иммунологические нарушения и их динамика на фоне разных терапевтических режимов у больных пылевой хронической обструктивной болезнью легких с дислипидемией

В ответ на длительное (10-15 и более лет) вдыхание угольно-породной пыли различной дисперсности, состава и концентрации при патологической реактивности у некоторых работников возникают профессиональные заболевания органов дыхания [1]. Вследствие срыва регуляторных механизмов системный воспалительный процесс прогрессирует даже в ситуации, когда воздействие инициирующих факторов (угольной пыли, аэрозолей, микроорганизмов) уже прекращен. Именно системное воспаление как таковое является активатором формирования иммунопатологических процессов при пылевой хронической обструктивной болезни легких (ПХОБЛ) [2].

Цель исследования заключалась в анализе динамики иммунологических нарушений у больных ПХОБЛ на фоне разные режимов лечения.

Материал и методы . В исследование включен 361 больной ХОБЛ, из них 132 пациентов с ПХОБЛ и гипер-/дислипидемией, а также 129 - с не пылевой формой заболевания и дислипидемией. В зависимости от наличия или отсутствия пылевого этиологического фактора ХОБЛ, группы больных были разделены на группу А (пациенты с ПХОБЛ) и группу Б (с не пылевой ХОБЛ). Представители группы А (с ПХОБЛ), методом случайной выборки были распределены в 3 подгруппы, гомогенные по полу (все мужчины), возрасту (t=0,15, р=0,86), длительности и тяжести заболевания (t=0,45, р=0,34 и х 2 =0,52, р=0,30 соответственно). 1а подгруппа (n=45) включала пациентов, которые получали только базисную терапию продленным бета-2 агонистом и при необходимости ингаляционным кортикостероидом. 2а подгруппа (n=44) получала аналогичное лечение, но с проведением сеансов гипербарической оксигенации (ГБО). 3а подгруппа (n=43) получала такое же медикаментозное лечение, но с гипокси-гиперокситерапией (ГГТ). 4а подгруппа состояла из 40 условно здоровых мужчин аналогичного возраста. Представители группы Б (с не пылевым ХОБЛ) методом случайной выборки были распределены также в 3 подгруппы наблюдения, статистически однородные по полу (все мужчины), возрасту (t=0,10, р=0,91), длительности и тяжести заболевания (t=0,30, р=0,50 и х 2=0,43, р=0,38 соответственно). 1б подгруппа (n=44) включала пациентов, которые получали только базисную терапию продленным бета-2 агонистом и при необходимости ингаляционный кортикостероид. 2б подгруппа(п=42) получала аналогичное базисное лечение, но с проведением сеансов ГБО. 3б подгруппа (n=43) получала такое же медикаментозное лечение с ГГТ. 4б подгруппа состояла из 40 условно здоровых мужчин аналогичного возраста. Подгруппы 3а и 3б получали 15-ти дневные сеансы ГГТ при помощи аппарата «Тибет-4», «Newlife», Россия [3, 5] амбулаторно ежеквартально.

Сеансы ГБО проводились в барокамерах БЛКС-303МК. Курс включал 10 сеансов, величина избыточного давления 0,2-0,5 атм., экспозиция изопрессии 30-40 мин. [7-8]. Курсы ГБО проводили амбулаторно ежеквартально.

Для определения поверхностных антигенов типа СD3+, СD4+, СD8+, CD16+, СD22+, суспензию мононуклеаров наносили на предметное стекло. Высушенные не фиксированные мазки, завернутые в фольгу, сохраняли при -20–70 °С на протяжении 3-6 месяцев. Извлеченные из холодильника препараты доводили до комнатной температуры, разворачивали фольгу и опускали в забуферный физиологический раствор на 15-20 с. Излишки жидкости со стекла удаляли колебаниями. На тыльной поверхности стекла помечали зону нанесения антител. По краям зоны жидкость тщательно устраняли фильтровальной бумагой или электроотсосом. Наносили 10–20 мкл антител в рабочем разведении, инкубировали на льду во влажной камере 45–60 минут. Капли струшивали, смывали потоком забуференного физиологического раствора из пастеровской пипетки, направленной выше зоны нанесения антител на протяжении 5–10 сек, промывали в 3-х сменах забуференного физиологического раствора по 5 минут. Жидкость с тыльной стороны стекла и по краям зоны нанесения антител убирали и наносили меченные FІТСом антивидовые антитела в рабочем разведении на 45–60 минут. После трехкратного отмывания в забуференном физиологическом растворе на стекло наносили 50% раствор глицерина и 4% формальдегида. Подсчет результатов осуществляли при помощи люминесцентного микроскопа со светофильтрами. Меченные клетки считали по зеленой флюоресценции клеточной поверхности диффузного или очагового характера. Подсчет проводили относительно 200 клеток с контролем при использовании фазово-контрастной микроскопии по количеству клеток с цитоплазматической мембраной, которая светится более, чем на 1/3 периметра или с гранулированным свечением мембраны или клеток, которые создали «шапочки».

Параметры иммунограммы изучали исходно, через 6 месяцев и через 3 года.

Статистическая обработка результатов была проведена при помощи пакета прикладных программ Statistica for Windows, Release 6.5 StatSoft, Inc.

Результаты и их обсуждение . Попадая в бронхи и легкие, угольная пыль осаждается, вызывая развитие абактериального/асептического воспаления [6], а со временем индуцирует уже аутоиммунные процессы, направленные против отдельных анатомических структур респираторных органов. Воздействие промышленной пыли может усугубляться другими неблагоприятными производственными факторами: физико-химическими особенностями пыли, нагревающим и влажным микроклиматом на больших глубинах залегания угольных пластов, тяжелым физическим трудом, неблагоприятными факторами внешней среды (гелеометеофакторы), а также возрастом, длительностью и интенсивностью курением, которое потенцирует воздействие промышленных газов, аэрозолей и пыли, инфекциями, генетической предрасположенностью, в том числе дефицитом α1-антитрипсина [9].

Абсолютное содержание Т-лимфоцитов в периферической крови больных пылевой ХОБЛ было статистически достоверно ниже, чем у лиц с беспылевым вариантом заболевания. При этом, уровень CD3+-лимфоцитов в подгруппах группы А был достоверно ниже, чем в группе контроля (табл. 1).

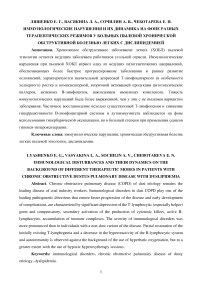

Таблица 1

Динамика показателей иммунограммы крови у больных ПХОБЛ (M±m)

|

Показатели |

Подгруппы группы А |

|||

|

1а (n=45) |

2а (n=44) |

3а (n=43) |

4а (n=40) |

|

|

CD3+-Т-лимфоциты (109/л) |

1,8±0,03* 1,7±0,02* 1,4±0,01*•▲ |

1,9±0,03* 1,8±0,04* 1,7±0,041*• |

1,9±0,02* 2,0±0,03 2, 3* 2,4±0,01 2, 3•▲ |

2,5±0,03 |

|

CD4+-Т-хелперы (109/л) |

0,55±0,01* 0,53±0,02*⌂ 0,50±0,03*•▲ |

0,55±0,04** 0,54±0,02**⌂ 0,54±0,02 1* |

0,56±0,01* 0,57±0,02 2, 3* 0,61±0,09 2, 3*•▲ |

0,69±0,02 |

|

Цитоксические CD8+-Т-киллеры (109/л) |

0,72±0,02* 0,75±0,04*⌂ 0,76±0,02*• |

0,71±0,01* 0,71±0,01 1* 0,66±0,03 1*•▲ |

0,72±0,03* 0,65±0,04 2, 3*⌂ 0,60±0,01 2, 3*•▲ |

0,52±0,02 |

|

CD16+-NKT- лимфоциты (109/л) |

0,12±0,01* 0,12±0,02* 0,11±0,03* |

0,12±0,02* 0,11±0,02* 0,11±0,03* |

0,12±0,01* 0,13±0,05 3* 0,15±0,06 2, 3*•▲ |

0,18±0,01 |

|

Активированные CD22+-В-лимфоциты (109/л) |

0,48±0,02* 0,48±0,01* 0,50±0,02*•▲ |

0,48±0,01* 0,48±0,02* 0,46±0,06 1*•▲ |

0,48±0,03* 0,46±0,04 2, 3*⌂ 0,45±0,05 2 * |

0,42±0,02 |

|

ЦИК, у.е. |

225,8±0,09* 229,4±0,12*⌂ 245,0±0,07*•▲ |

226,0±0,06* 225,9±0,05 1* 214,7±0,06 1*•▲ |

226,3±0,07* 220,5±0,04 2, 3*⌂ 212,1±0,05 2, 3*•▲ |

210,6±0,08 |

Примечания: построчное распределение показателей по этапам наблюдения: I – исходный, II – через 6 месяцев, III – через 3 года; достоверные различия между показателями в подгруппах 1а и 2а – 1, в подгруппах 1а и 3а – 2,в подгруппах 2а и 3а – 3; достоверные различия между показателями больных и здоровых – *, между показателями на I и II этапах – ⌂, на I и III этапах – •, на II и III этапах – ▲.

Если различия между содержанием CD3+-лимфоцитов у больных и здоровых в подгруппах группы А равнялась в среднем 0,6×109/л, то в подгруппах группы Б, такая разница составила 0,5×109/л (табл. 2). При анализе в динамике наблюдения оказалось, что в подгруппе 1а наблюдался постепенный статистически значимый регресс численности CD3+-лимфоцитов.

Таблица 2

Динамика показателей иммунограммы крови у больных ХОБЛ (M±m)

|

Показатели |

Подгруппы группы Б |

|||

|

1б (n=44) |

2б (n=42) |

3б (n=43) |

4б (n=40) |

|

|

CD3+-Т-лимфоциты (109/л) |

2,1±0,03 1, 4, 7** 2,0±0,04 1, 4** 1,9±0,02 1, 4, 7 **▲• |

2,1±0,02 2, 5, 8** 2,1±0,01 2, 5, 8** 2,1±0,05 2, 5, 8** |

2,2±0,023, 6, 9** 2,3±0,03 3, 6, 9** 2,5±0,04 3, 6 **•▲ |

2,7±0,04* |

|

CD4+-Т-хелперы (109/л) |

0,59±0,03 1, 4, 7** 0,55±0,04 7**⌂ 0,54±0,02 1, 7**• |

0,60±0,012, 5, 8** 0,60±0,02 2, 5, 8** 0,62±0,03 2, 5 **•▲ |

0,59±0,02 3, 6, 9** 0,62±0,04 3, 6, 9**⌂ 0,64±0,02 3, 6, 9**• |

0,65±0,03* |

|

Цитоксические CD8+-Т-киллеры (109/л) |

0,61±0,01 1, 4, 7** 0,61±0,01 1, 4, 7** 0,60±0,03 1 1, 4** |

0,61±0,03 2, 5, 8** 0,55±0,04 2, 5, 8**⌂ 0,54±0,01 2, 5, 8**• |

0,61±0,03 3, 6, 9** 0,51±0,04 3, 6, 9**⌂ 0,49±0,01 3, 6, 9 **•▲ |

0,47±0,03* |

|

CD16+-NKT-лимфоциты (109/л) |

0,14±0,01 1, 4, 7** 0,14±0,02 1, 4** 0,14±0,03 1, 4** |

0,14±0,02 2, 5, 8** 0,15±0,02 2 0,15±0,03 2, 5 |

0,14±0,01 3, 6, 9** 0,15±0,05 3, 6, 9 0,16±0,06 3, 6• |

0,16±0,02* |

|

Активированные CD22+-В-лимфоциты (109/л) |

0,45±0,021 1, 4, 6, 7** 0,44±0,01 1, 4, 7 ** 0,44±0,021 1, 4 |

0,45±0,01 2, 5, 8** 0,44±0,02 2, 5, 8** 0,43±0,06 2, 5, 8**• |

0,45±0,05 3, 6, 9** 0,44±0,04 3, 6, 9** 0,42±0,03 3, 6, 9**•▲ |

0,40±0,03* |

|

ЦИК, у.е. |

225,9±0,06** 224,3±0,08 7** 223,2±0,07 7**• |

226,0±0,05** 224,0±0,04 2, 8** 220,0±0,06 2, 5, 8**•▲ |

225,7±0,10 ** 221,5±0,04 3, 6**⌂ 220,1±0,05 3, 6 **•▲ |

218,6±0,09* |

Примечания: построчное распределение показателей по этапам наблюдения: I – исходный, II – через 6 месяцев, III – через 3 года; достоверные различия между показателями в подгруппах 1а и 1б – 1; в подгруппах 1а и 2б – 2; в подгруппах 1а и 3б – 3; в подгруппах 2а и 1б – 4; в подгруппах 2а и 2б – 5; в подгруппах 2а и 3б – 6; в подгруппах 3а и 1б – 7; в подгруппах 3а и 2б – 8; в подгруппах 3а и 3б – 9; в подгруппах 4а и 4б – *; достоверные различия между показателями здоровых и больных –**, между показателями на I и II этапах – ⌂, на I и III этапах – •, на II и III этапах – ▲.

Менее выраженное тенденционное угнетение продукции Т-лимфоцитов имело место в подгруппе 2а. В подгруппе 3а, напротив, первоначальная тенденция роста на этапе 3 сменилась достоверным увеличением численности Т-лимфоцитов. В подгруппе 1б имело место также, как и в подгруппе 1а, угнетение лимфоцитарного ростка, хотя и не столь выраженное. В подгруппе 2б динамика уровня лимфоцитов отсутствовала, а в подгруппе 3б имел место рост, причем лишь тенденционный в сравнении с подгруппой 3 а.

Хелперная активность лимфоцитов исходно пребывала в состоянии угнетения, причем в большей степени это характерно для группы А. При исследовании в динамике оказалось, что в подгруппе 1а хелперная функция продолжала ухудшаться, в подгруппе 2а она была без изменения, а в подгруппе 3 а активировалась, однако не сразу, а лишь к 3-му этапу наблюдения, т.е. через 3 года. Изменения в подгруппах групп Б имели сходные, хотя и не столь интенсивные изменения. Касались они преимущественно прогрессивного снижения численности хелперов в подгруппе 1б и 2б (на этапе 3). В подгруппе 3б, напротив, наблюдалась тенденция к активации хелперной функции.

У больных пылевой ХОБЛ наблюдалось увеличение количества CD8+-лимфоцитов, причем исходные параметры в подгруппах группы А статистически достоверно превосходили не только группу контроля (4а), но и стартовые параметры подгрупп группы Б, что указывает на активацию механизмов цитотоксичности, лежащих в основе вторичного повреждения клеток и последующего за этим видоизменении их антигенных свойств. Следует отметить, что при естественном течении заболевания в подгруппе 1а происходило только увеличение данного показателя. В подгруппе 2а, напротив, имела место запоздалая во времени реакция снижения Т-киллеров, а в подгруппе 2а, определялась статистически достоверная регрессия данного показателя. У больных с не пылевой ХОБЛ активация хелперной активности была не столь интенсивной, как при пылевом варианте заболевания. При динамическом наблюдении в подгруппе 1б изменений не установлено, в подгруппе 2б установлен статистически достоверный регресс показателя, а в подгруппе 3б - более интенсивное, чем в подгруппе 2б, снижение киллерной активности, причем до уровня здоровых людей (подгруппа 4б).

Исходный уровень CD16+-лимфоцитов был сниженным у больных пылевым вариантом заболевания в большей степени, чем у пациентов с не пылевым вариантом. Относительно здоровых содержание CD16+-лимфоцитов было статистически достоверно ниже. Лечение у представителей группы А оказывало статистически достоверное воздействие только в подгруппе 3а. Аналогичные изменения были и у представителей подгруппы 3б, при этом, достоверных отличий на финальном этапе исследования между этими подгруппами установлено не было.

У больных, в отличие от здоровых, имеет место избыточная активация В-лимфоцитарного ростка, более выраженная в группе А. При анализе динамики уровня CD22 + -лимфоцитов оказалось, что в подгруппе 1а имеет место достоверное увеличение абсолютного содержания В-лимфоцитов, в подгруппе 2а, напротив, достоверное снижение, причем более выраженное у представителей подгруппы 3 а. На финальном (3-м) этапе исследования величина CD22+-лимфоцитов не достигла соответствующего значений в подгруппе контроля (4а). Среди представителей группы А изменения параметров было иным. Так, в подгруппе 1б изменения не установлены вообще, в подгруппе 2б имело место неинтенсивное, но достоверное снижение, более выраженное у пациентов подгруппы 3б. В подгруппе 3б на финальном этапе исследования численность В-лимфоцитов статистически не отличалась от аналогичной у здоровых (подгруппы 4б).

Титр ЦИК у больных исходно статистически достоверно превышал значения в каждой из групп контроля. При этом, во всех подгруппах больных титр иммунных комплексов достоверно снижался, с максимальной интенсивностью в подгруппах 3а и 3б. При этом, на 3м этапе исследования значения у больных этих подгрупп статистически не отличались от аналогичных в контрольных группах.

При профессиональной ХОБЛ почти всегда отмечается снижение количества CD3+-лимфоцитов, CD4+-лимфоцитов, соотношения CD4+/СD8+-лимфоцитов и относительного повышения численности СD8+-лимфоцитов, пропорционально уровню цитокинов в крови [4]. При обследовании больных с ПХОБЛ и пневмокониозом установлено, что независимо от той или иной нозологической формы пылевой патологии легких [10-11]. Стимуляция избыточной продукции этого цитокина у работающих в условиях воздействия промышленных фиброгенных аэрозолей провоцирует инфильтрацию тканей бронхиального дерева и легких нейтрофилами и дополнительное повреждение тканей ферментами [12].

Таким образом, иммунологические нарушения у больных ПХОБЛ характеризуются значительной депрессией Т-лимфоцитарного (в особенности хелперного) ростка и компенсаторной, по-видимому, вторичной актацией продукции цитотоксических киллеров, активных В-лимфоцитов и иммунных комплексов, что свидетельствует о сложном и многоуровневом механизме дисбаланса иммунного ответа с активацией неспецифических аутоиммунных реакций. При этом у больных ПХОБЛ тяжесть нарушений иммунологических реакций была более выраженной, чем у лиц с не пылевым вариантом. Частичное восстановление исходно существующей Т-лимфопении и снижение гиперреактивности В-лимфоцитарной системы и аутоиммунитета наблюдается на фоне использования ГБО, но в большей степени при применении ГГТ.