Иммунологические особенности коксартроза III стадии

Автор: Чепелева М.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2006 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты иммунологического обследования 68 больных с III стадией гипопластического, посттравматического коксартроза, исхода асептического некроза головки бедра, артроза тазобедренного сустава, развившегося на фоне ревматоидного артрита. Показаны изменения со стороны клеточного и гуморального иммунитета в зависимости от этиологии заболевания.

Гипопластический коксартроз, посттравматический коксартроз, асептический некроз головки бедра, ревматоидный артрит, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет

Короткий адрес: https://sciup.org/142120928

IDR: 142120928

Текст научной статьи Иммунологические особенности коксартроза III стадии

Важная роль в патогенезе дистрофических заболеваний крупных суставов отводится нарушениям в системе иммунитета [2, 3, 4, 10, 14]. Дегенерация хряща сопровождается поступлением в синовиальную жидкость продуктов деградации (фрагментов молекул протеогликанов и коллагена, мембран хондроцитов), которые, обладая антигенными свойствами, индуцируют выработку аутоантител [13]. Хрящевой детрит фагоцитируется макрофагами синовиальной оболочки с последующей активацией этих клеток и высвобождением цитокинов, обеспечивающих миграцию в полость сустава нейтрофилов и лимфоцитов, что клинически проявляется воспалением синовиальной оболочки [11, 12]. Несмотря на то что иммунологические реакции при остеоартрозе имеют вторичный характер, именно они способствуют усугублению тяжести анатомических нарушений в тканях сустава и поддержанию вторичного синовита [7, 14].

Как известно, на поздних стадиях коксартро-за наиболее оправданным является хирургическое вмешательство на суставе (декомпрессивные операции на мышечно-фасциальном аппарате с остеоперфорацией субхондральной кости, околосуставные корригирующие остеотомии, эндопротезирование). Операционная травма может провоцировать патологические иммун- ные реакции в организме, усугубляя уже имеющиеся нарушения [1, 5, 6]. Правильно подобранная иммунокорригирующая терапия способствует улучшению результатов хирургического лечения за счет снижения процента послеоперационных осложнений. При этом выбор препаратов иммунотропного действия зависит от особенностей иммунного статуса пациентов с патологией тазобедренного сустава.

Информационный поиск научных работ по проблеме иммунологических нарушений при коксатртрозе показал, что подавляющее большинство подобных исследований посвящено особенностям иммунной системы у пациентов с ревматоидным артритом. Публикации, раскрывающие изменения со стороны клеточного и гуморального иммунитета у больных гипопластическим, посттравматическим коксартрозом, немногочисленны и противоречивы, а сведения о состоянии иммунной системы у пациентов с исходом асептического некроза головки бедра практически отсутствуют.

Цель настоящего исследования – изучить особенности клеточного и гуморального иммунитета у больных остеоартрозом тазобедренного сустава III стадии в зависимости от этиологии заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 68 пациентов с гипопластическим (28,6 %), посттравматическим коксартро-зом (16,9 %), исходом асептического некроза головки бедра (39,1 %), артрозом тазобедренного сустава, развившимся на фоне ревматоидного артрита (14,3 %). Средний возраст больных составил 48±7 лет. Длительность заболевания до поступления в клинику варьировала от 3 до 20 лет. В контрольную группу вошли 15 человек того же возраста, что и пациенты с патологией тазобедренного сустава, у которых отсутствовали клинические проявления остеоартроза.

Сопутствующие соматические заболевания были выявлены в 98 % наблюдений. Наиболее часто встречались патологии сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, неврологические заболевания. Из обследуемой выборки были исключены пациенты с отягощённым аллергическим анамнезом, носители вирусов гепатитов В и С, реконвалесценты острых респираторных заболеваний.

Уровень сывороточных иммуноглобулинов классов – A, M, G определяли методом ИФА с использованием набора реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Для идентификации лим- фоцитов и определения их субпопуляционного состава применяли набор моноклональных антител компании «Immunotech» (Франция). Т-лимфоциты (CD3+), Т-хелперы (CD3+/CD4+), цитотоксические Т-лимфоциты / супрессоры (CD3+/CD8+), В-лимфоциты (CD19+), естественные киллеры (ЕК) (CD3-/CD16+/CD56+) и естественные киллеры / Т-лимфоциты (ЕКТ) (CD3+/CD16+/CD56+) идентифицировали с помощью МКАТ, меченых РЕ и FITC. Учёт результатов исследования проводили на лазерном проточном цитометре «BECKMAN COULTER EPICS XL» (США) в специально составленной панели. Содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови определяли методом фотометрии после осаждения их полиэтиленгликолем (ММ6000).

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием компьютерной программы «AtteStat» (И.П. Гайды-шев, 2003). Для оценки достоверности различий между средними значениями применяли непараметрический критерий Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ состояния клеточного звена иммунитета у пациентов с коксартрозом показал следующее: содержание Т-лимфоцитов во всех группах, независимо от этиологии заболевания, было нормальным. Самые низкие значения показателя регистрировались в группе больных с посттравматическим поражением тазобедренного сустава. У этой категории пациентов относительное число Т-лимфоцитов было достоверно ниже, чем в контроле, и находилось на нижней нормативной границе (табл. 1).

Таблица 1

Показатели клеточного иммунитета у пациентов с коксартрозом в зависимости от этиологии заболевания

|

Показатели |

|||||||

|

СD3+ |

CD19+ |

CD3+CD4+ |

CD3+CD8+ |

ЕК |

ЕКТ |

HLA-DR+ |

|

|

Гипопластический коксартроз: |

|||||||

|

% |

75,7±1,16 |

8,1±0,76 * |

46,1±1,43 |

29,5±1,86 |

11,3±0,97 * |

6,7±0,45 * |

4,0±0,42 * |

|

10 9/л |

1,21±0,076 |

0,15±0,002 * |

0,74±0,048 |

0,48±0,048 |

0,19±0,022 * |

0,10±0,006 * |

0,08±0,009 * |

|

Посттравматический коксартроз: |

|||||||

|

% |

63,7±1,69 * |

9,9±0,72 |

40,9±1,64 * |

23,7±2,22 |

22,9±2,01 * |

9,1±0,72 * |

3,8±0,59 * |

|

10 9/л |

1,07±0,016 |

0,15±0,016 * |

0,68±0,098 |

0,42±0,079 |

0,2±0,04 * |

0,15±0,002 * |

0,07±0,002 * |

|

Исход АНГБ: |

|||||||

|

% |

74,4±1,88 |

9,8±1,31 |

50,9±2,24 |

23,3±1,88 |

11,4±1,33 |

6,7±1,49 * |

4,0±0,92 * |

|

10 9/л |

1,28±0,083 |

0,18±0,029 |

0,87±0,053 |

0,40±0,043 |

0,18±0,026 * |

0,10±0,028 |

0,07±0,002 * |

|

Ревматоидный коксартроз: |

|||||||

|

% |

76,04±3,34 |

8,3±1,39 |

56,2±2,14 * |

19,8±2,68 * |

9,6±1,94 * |

6,7±2,21 |

4,2±1,22 |

|

10 9/л |

1,36±0,029 * |

0,15±0,044 |

1,04±0,024 * |

0,34±0,039 * |

0,2±0,04 * |

0,10±0,003 * |

0,09±0,001 * |

|

Контрольная группа: |

|||||||

|

% |

73,2±1,02 |

10,2±0,75 |

47,1±1,72 |

25,4±1,22 |

14,5±1,11 |

3,8±0,52 |

2,3±0,32 |

|

10 9/л |

1,13±0,073 |

0,21±0,025 |

0,84±0,094 |

0,45±0,052 |

0,27±0,028 |

0,04±0,031 |

0,04±0,007 |

Примечание: *- p<0,05. Различия достоверны по отношению к соответствующим показателям контрольной группы.

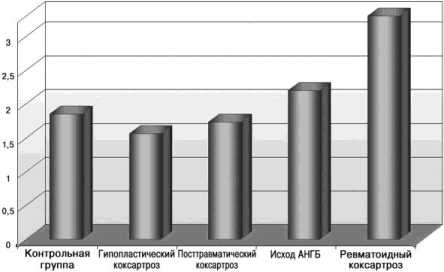

Как известно, клеточный иммунитет опосредован Т-хелперами и цитотоксическими Т-лимфоцитами / супрессорами. Т-хелперы (CD4+) индукторы иммунного ответа, основная роль которых заключается в выработке цитокинов, являющихся медиаторами межклеточных взаимодействий. Цитотоксические Т-лимфоциты / супрессоры (CD8+) представляют популяцию Т-эффекторов и играют важную роль в уничтожении клеток, зараженных вирусами и бактериями [9]. Самое низкое содержание Т-хелперов было отмечено в группе пациентов с последствиями травмы тазобедренного сустава. Наиболее высокие значения Т-хелперов наблюдались в группе больных с коксартрозом, развившимся на фоне ревматоидного артрита. В этой же группе регистрировалось самое низкое содержание цитотоксических Т-лимфоцитов / супрессоров (см. табл. 1). Субпопуляционные нарушения у пациентов с ревматоидным коксартрозом приводили к повышению иммунорегуляторного индекса (ИРИ) до 3,3±0,91, что было обусловлено аутоиммунными процессами, играющими важную роль в патогенезе ревматоидного артрита. У пациентов с гипопластическим, посттравматическим коксартрозом, исходом асептического некроза головки бедра иммунорегу-ляторный индекс находился в пределах нормальных значений (гипопластический коксар-троз: ИРИ 1,56±0,22; исход асептического некроза головки бедра: ИРИ 2,2± 0,21; посттравматический коксартроз: ИРИ 1,73±0,23; контрольная группа: ИРИ – 1,85±0,38) (рис. 1).

Рис. 1. Иммунорегуляторный индекс (CD8/CD4) у пациентов с коксартрозом различной этиологии

Следующий очень важный показатель иммунограммы – естественные киллеры, биологическая роль которых реализуется через их цитотоксические эффекты. Наиболее типичным линейным фенотипом натуральных киллеров является CD3-CD56+CD16+. Сравнительно недавно, в 1995 году, была охарактеризована особая категория лимфоидных клеток, проявляющая сочетанные свойства естественных киллеров и Т-лимфоцитов, имеющая фенотип CD3+CD56+CD16+, так называемые естественные киллеры / Т-лимфоциты (ЕКТ). Из данных литературы известно, что естественные киллеры принимают активное участие в аутоиммунных процессах, при этом в периферической крови может наблюдаться как увеличение, так и снижение данного показателя, в последнем случае обусловленное миграцией естественных киллеров в патологический очаг. Причиной цитотоксических реакций со стороны естественных киллеров могут стать внутриклеточно размножающиеся микроорганизмы, в том числе хламидии и микоплазмы, важная роль которых в патогенезе остеоартроза в настоящее время не вызывает сомнений. Элиминация внутриклеточных паразитов может происходить в процессе естественной цитотоксичности, которой обладают как естественные киллеры (ЕК), так и естественные киллеры / Т-лимфоциты (ЕКТ). При этом высокоспецифичная элиминация из организма клеток, поражённых внутриклеточными микроорганизмами, возможна только с использованием механизмов антиген-индуцированной цитотоксичности, которая присуща исключительно ЕКТ [8].

Статистически значимые изменения в отношении числа лимфоцитов с киллерной активностью наблюдались во всех группах пациентов с патологией тазобедренного сустава. Повышение содержания в периферической крови естественных киллеров регистрировалось при посттравматическом коксартрозе. В остальных группах отмечалась тенденция к снижению данного показателя (см. табл. 1).

В современной литературе практически отсутствуют научные сообщения о количественном содержании естественных киллеров / Т-лимфоцитов (ЕКТ) в периферической крови пациентов с коксартрозом, а между тем данный показатель превышает нормативные значения во всех группах больных с патологией тазобедренного сустава, что свидетельствует о возможном участии этих клеток в патогенезе остеоартроза (см. табл. 1).

HLA-DR+, несущие маркеры поздней активации, во всех группах превышали показатели контроля, хотя и не выходили за пределы нормативных границ. Самые высокие абсолютные значения данного показателя наблюдались в группе больных с ревматоидным коксартрозом, что свидетельствовало о наличии воспалительного процесса в поражённых суставах (табл. 1).

Тенденция к уменьшению числа В-лимфоцитов клеток гуморального иммунитета, ответственных за выработку антител, а также снижению уровня сывороточного иммуноглобулина G (IgG) наблюдалась в группе больных с гипопластическим коксартрозом. У пациентов с исходом асептического некроза головки бедра содержание IgG в периферической крови находилось на нижней границе нормы и было достоверно ниже, чем в контроле. Гипериммуногло- булинемия М и G была зарегистрирована у больных с артрозом тазобедренного сустава, развившимся на фоне ревматоидного артрита, и свидетельствовала об усилении реакций антите-лообразования (см. табл. 1, табл. 2).

Таблица 2

Уровень сывороточных иммуноглобулинов у больных коксартрозом в зависимости от этиологии заболевания

|

Показатели |

IgA (мг/мл) |

IgM (мг/мл) |

IgG (мг/мл) |

|

Гипопластический коксартроз |

1,75±0,079 |

1,43±0,121 |

9,5±0,46* |

|

Посттравматический коксартроз |

1,63±0,151 |

1,54±0,351 |

10,6±1,32 |

|

Исход АНГБ |

2,1±0,671 |

1,34±0,424 |

7,8±0,74* |

|

Ревматоидный коксартроз |

2,75±0,469 |

2,57±0,37* |

23,9±2,91* |

|

Контрольная группа: |

2,09±0,369 |

1,74±0,225 |

13,3±1,28 |

Примечание: *- p<0,05. Различия достоверны по отношению к соответствующим показателям контрольной группы.

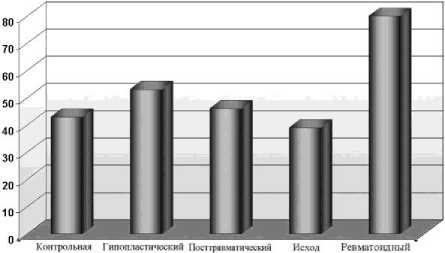

Уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) у пациентов с гипопластическим, посттравматическим коксартрозом, исходом асептического некроза головки бедра был нормальным и существенно не отличался от показа- телей контроля. Так же, как и в контрольной группе, преобладали иммунные комплексы крупного и среднего размеров. У пациентов с ревматоидным коксартрозом содержание ЦИК в периферической крови превышало нормальные значения, при этом преобладали иммунные комплексы среднего и мелкого размеров. Последние, как известно, являются наиболее патогенными в связи с замедленной элиминацией и повышенной способностью откладываться в суставных тканях, усиливая воспалительную реакцию (рис. 2).

группа коксатроз коксатроз АНГБ коксаргроз

Рис. 2. Уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) у пациентов с коксартрозом различной этиологии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

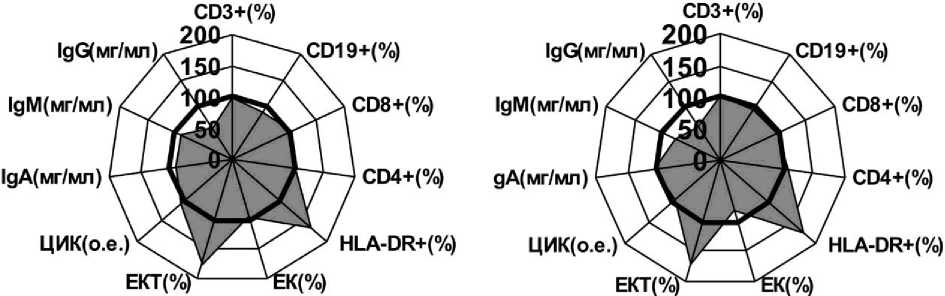

Итак, у пациентов с остеоартрозом тазобедренного сустава III стадии были выявлены иммунологические изменения различной степени выраженности. Наименее значительными были изменения со стороны показателей клеточного и гуморального иммунитета при гипопластическом коксартрозе и исходе асептического некроза головки бедра. У этой категории больных отмечалась тенденция к снижению числа В-лимфоцитов и иммуноглобулинов класса G, наблюдалось умеренное увеличение количества ЕКТ (рис. 3, a, б).

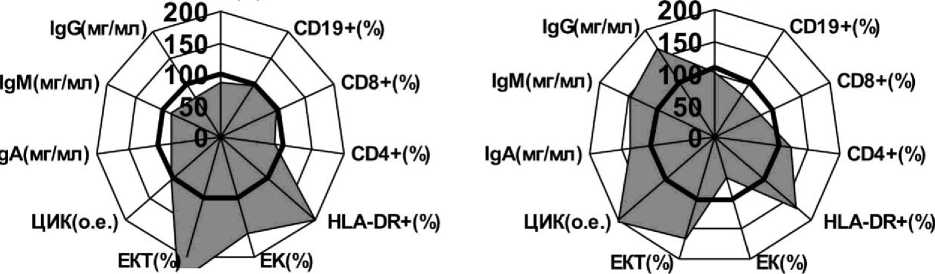

У пациентов с последствиями травмы тазобедренного сустава регистрировалось снижение содержания Т-хелперов, увеличение числа ЕКТ (рис. 3, в). Как известно, острая травма вызывает резкую дестабилизацию в функционировании иммунной системы, сохраняющуюся на протяжении достаточно длительного времени. Проведённые исследования показали, что у больных с посттравматическим коксартрозом даже при прошествии 2-5 и более лет после травмы тазобедренного сустава сохраняются умеренные изменения в Т-клеточном звене иммунитета.

Наиболее выраженные отклонения в иммунной системе отмечались у пациентов с остеоартрозом, развившимся на фоне ревматоидного артрита. В этой группе наблюдалось увеличение иммуно-регуляторного индекса за счёт повышения числа Т-хелперов и снижения числа цитотоксических Т-лимфоцитов / супрессоров, гипериммуноглобули-немия M и G, повышение в периферической крови уровня ЦИК с преобладанием иммунных комплексов среднего и мелкого размеров (рис. 3, г).

Таким образом, анализ результатов иммунологического обследования пациентов с дистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава III стадии показал следующее:

-

1. У больных с гипопластическим коксартро-зом и исходом асептического некроза головки бедра наблюдается тенденция к снижению показателей гуморального иммунитета, что обусловлено вялотекущим воспалительным процессом в пораженных суставах.

-

2. В группе пациентов с посттравматическим коксартрозом преобладают изменения в Т-клеточном звене иммунитета, возникшие в результате травматического повреждения тканей сустава.

-

3. У больных с артрозом тазобедренного сустава, развившимся на фоне ревматоидного артрита регистрируются сочетанные изменения со стороны клеточного и гуморального иммунитета, обусловленные воспалительной реакцией и выраженным аутоиммунным компонентом.

-

4. Общим для всех групп пациентов с остеоартрозом тазобедренного сустава III стадии, независимо от этиологии заболевания, является повышение как абсолютного, так и относительного числа естественных киллеров / Т- лимфоцитов (ЕКТ), одной из возможных причин которого может быть участие внутриклеточных микроорганизмов в этиопатогенезе остеоартроза.

а) Гипопластический коксартроз

б) Исход асептического некроза головки бедра

CD3+(%) CD3+(%)

в) Посттравматический коксартроз г) Ревматоидный коксартроз

Рис. 3. Иммунологический профиль при коксартрозе в зависимости от этиологии заболевания (за 100 % приняты средние значения исследуемых показателей контрольной группы)