Иммунологические показатели ротовой жидкости больных эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая в полости рта на фоне комбинированного метода лечения

Автор: Македонова Ю.А., Фирсова И.В., Поройская А.В., Марымова Е.Б.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 1 (57), 2018 года.

Бесплатный доступ

При лечении красного плоского лишая в полости рта отмечается резистентность к проводимой терапии, увеличение доли тяжёлых форм, приводящих к малигнизации процесса, вовлечение в патологический процесс не только кожи, но и слизистых оболочек рта, желудочно-кишечного и мочеполового трактов. Среди причин болезни большую роль отводят иммунным нарушениям. Воспалительный процесс в полости рта представляет собой очень тонко регулируемый баланс между про- и противовоспалительными медиаторами, которые обеспечивают нейтрализацию вредоносных эффектов раздражения и минимизацию повреждения собственных тканей. В данной работе проведено динамическое изучение цитокинового профиля на фоне комбинированного метода лечения (аппликации Тизоля с L-аргинином в сочетании с инъекциями тромбоцитарной аутоплазмой) у больных эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая в полости рта. Доказано, что под действием предложенного метода лечения увеличивается способность слизистой оболочки полости рта к иммунологической защите.

Цитокины, красный плоский лишай, полость рта, лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142216657

IDR: 142216657 | УДК: 616.314-089.27

Текст научной статьи Иммунологические показатели ротовой жидкости больных эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая в полости рта на фоне комбинированного метода лечения

Существенная роль в этиопатогенезе красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта отведена эпителиоцитам: после активации они продуцируют провоспалительные цитокины в значительно большем количестве, чем моно-нуклеарные клетки, инфильтрирующие поражен- ные ткани [11]. При развитии аутоиммунных заболеваний, иммунодефицитных состояний, в том числе и таких как КПЛ СОПР, наблюдается изменение уровня цитокинов в крови и биологических жидкостях (в ротовой жидкости), нередко коррелирующее с тяжестью процесса [5].

Диагностическое значение определения цитокинов значительно возрастает при их исследовании непосредственно в очаге воспалительного процесса [4]. С этой целью используется определение цитокинов непосредственно через жидкости в полостях, т. е. в смешанной слюне полости рта [7]. Содержание цитокинов в ротовой жидкости не коррелирует с их уровнем в крови, что ещё раз доказывает автономность местного иммунитета полости рта. Они регулируют межклеточные и межсистемные взаимодействия, определяют выживаемость клеток, стимуляцию или подавление их роста, дифференциацию, функциональную активность и апоптоз, а также обеспечивают согласованность действия иммунной, эндокринной и нервной систем в нормальных условиях и в ответ на патологические воздействия [3].

Провоспалительные цитокины обеспечивают мобилизацию воспалительного ответа (интерлейкины-1, -2, -6, -8, ФНОα, интерферон γ), а противовоспалительные – ограничивают развитие воспаления (интерлейкины-4, -10, TGFβ). Регуляторы клеточного и гуморального иммунитета – (естественного или специфического) обладают собственными эффекторными функциями (противовирусными, цитотоксическими) [2].

Соотношение между противовоспалительными и провоспалительными цитокинами – важный момент в регуляции возникновения и развития воспалительного процесса. От этого баланса зависит и течение болезни, и исход ее. Именно цитокины стимулируют выработку факторов свертываемости крови в клетках эндотелия сосудов, продукцию хондролитических ферментов, способствуют образованию рубцовой ткани [1].

Интерлейкин ИЛ-1, является лимфоцитак-тивирующим фактором, эндогенным пирогеном, эндогенным медиатором лейкоцитов. Существует в 2 изоформах: ИЛ-1α и ИЛ-1β. ИЛ-1 производится в основном макрофага-ми/моноцитами, а так же фибробластами, эдотелиальными, дендритными клетками, естественными клетками – киллерами, В-клетками. ИЛ-1 вызывает ряд системных эффектов, таких как жар и синтез острофазных белков, простагландинов, стимулирует гипералгезию. Местно ИЛ-1 активирует Т- клетки и стимулируют их к производству ИЛ-2 и простагландинов [6].

ИЛ-1 и фактор некроза опухолей (ФНО) также активируют эндотелиальные клетки и индуцируют экспрессию адгезивных молекул на их мембране, тем самым помогая к привлечению клеток воспаления к месту воспаления.

Биологическое действие ИЛ-1β проявляется в активизации лимфоцитов и макрофагов, усилении клеточной адгезии и в развитии острой фазы воспаления. Интерлейкин ИЛ-1β вместе с другими провоспалительными цитокинами участвует в деградации внеклеточного матрикса, способствует разрушению тканей слизистой и развитию самоподдерживающегося воспалительного процесса [10].

Цитокины II типа – противовоспалительные. Они регулируют активность провоспали-тельных цитокинов. Цитокины в большей степени участвуют в гуморальном иммунитете, т. е. в продукции антител, иммуноглобулина Е и активации эозинофилов, кроме того они имеют важную функцию ингибирования большинства провоспалительных функций, вызванных другими цитокинами и играют важную роль в гемостазе. Таким образом, Th2 – цитокины регулируют иммунный ответ. Эта функция в основном осуществляется за счет ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13 [9].

Интерлейкин ИЛ-4 является фактором стимуляции В-клеток. Источником продукции ИЛ-4 являются тучные клетки, Т-клетки. Причем в основном синтез ИЛ-4 связывают с клетками субпопуляции Тh (Т-хелперов) типа Тh2. Клетками-мишенями для ИЛ-4 являются Т-, В-клетки, моноциты, эндотелиальные клетки, фибробласты.

Таким образом, можно рассматривать слизистую оболочку полости рта в качестве «иммунокомпетентного органа», и через содержание в смешанной слюне показателей иммунной защиты, таких как иммуноглобулины, интерлейкины, оценивать состояние слизистой оболочки, её иммунное здоровье, которое имеет свою генетическую детерминированность у каждого человека.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

С целью оценки местного иммунологического статуса больных эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая на фоне лечения было проведено иммунологическое исследование нестимулированной смешанной слюны.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве материала для исследования была взята ротовая жидкость больных (30 человек) КПЛ слизистой полости рта. Забор не-стимулированной смешанной слюны был проведен у больных по общепринятой стандартной методике. Образцы слюны больных собирали в первой половине дня. Пациентам перед забором слюны рекомендовалось воздержаться от приема пищи, курения, а непосредственно перед процедурой – прополоскать рот. Образцы слюны были собраны в 1,5 мл микропробирки «Эппендорф» и немедленно заморожены при температуре –20 °С до использования. Проводилось определение иммунологических показателей (уровень sIgA, IgM, IgG), цитокинов с провоспалительным (IL TNFα, ИЛ-1β, ИЛ-8, IFNα) и противовоспалительным действием (IL-4) с помощью метода твердофазного иммуно-ферментного анализа (ИФА) с использованием стандартных наборов в соответствии с инструкциями производителя.

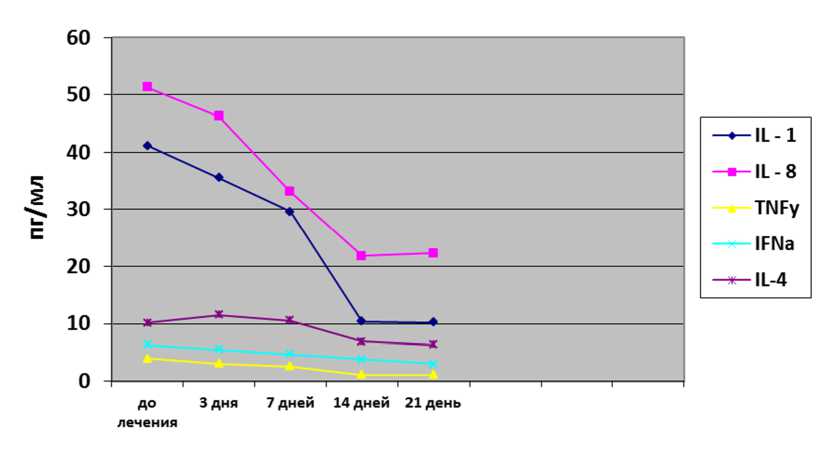

На момент первичного обследования до начала лечения у 120 пациентов отмечались следующие значения показателей местного иммунитета ротовой жидкости. Уровень про-воспалительных цитокинов составил: интерлей-кин-1β (IL-1β) – (41,24 ± 1,87) пг/мл, интерлейкин – 8 (IL-8) – (51,3 ± 1,21) пг/мл, фактор некроза опухоли альфа (Tumor necrosis factor – TNFα) – (3,95 ± 0,37) пг/мл, интерферон гамма (IFNγ) – (6,33 ± 0,54) пг/мл. Концентрация противовоспалительного цитокина интерлейкина – 4 (IL-4) составила (10,1 ± 1,3) пг/мл. Уровень иммуноглобулина А (sIgA) составил (0,43 ± 0,01) МЕ/мл, иммуноглобулина G (IgG) – (0,022 ± 0,001) МЕ/мл, иммуноглобулина М (IgМ) – (0,15 ± 0,01) МЕ/мл. Приведенные данные свидетельствуют о том, что у больных наблюдается выраженный воспалительный процесс в полости рта, о чем свидетельствует повышенная концентрация про-воспалительных цитокинов.

Пациентам применяли комбинированный метод, заключающийся в аппликационном применении лекарственной композиции тизоля с L-аргинином в сочетании с инъекциями тромбоцитарной аутоплазмы (PRP-терапия). Контроль эффективности лечения больных с КПЛ осуществляли на основе определения локального цитокинового профиля и иммуноглобулинов в ближайшие сроки наблюдения (на 3-й, 7-й, 14-й, 21-й день).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Так, на 3 день уровень провоспалительных цитокинов заметно снизился, но уменьшение показателей цитокинового профиля было статистически недостоверно по отношению к первоначальным данным. IL-1β составил (35,6 ± 1,1) пг/мл, IL-8 – (46,3 ± 1,04) пг/мл, TNFa – (3,1 ± 0,33) пг/мл, IFNy – (5,52 ± 0,23) пг/мл (р > 0,05). Концентрация IL-4 равнялась (11,5 ± 2,1), что на 13,8 % выше относительно начала лечения (р > 0,05).

Концентрация sIgA незначительно увеличилась и составила (0,43 ± 0,03) МЕ/мл, IgG – (0,021 ± 0,001) МЕ/мл и IgM – (0,17 ± 0,01) МЕ/мл.

Уже через неделю после начала лечения наблюдалась тенденция к снижению уровня про-и противовоспалительных цитокинов. Причем данная разница была статистически достоверной как к первоначальным данным (р < 0,05), так и относительно 3-го дня лечения (р < 0,01). Уровень IL-1 β уменьшился в 1,4 раза относительно первого дня лечения (р < 0,05) и в 1,2 раза по отношению к 3-дневному показателю (р < 0,01) и составил (29,6 ± 0,34) пг/мл. Концентрация IL-8 также достоверно уменьшилась относительно ранних сроков наблюдения и составила (33,1 ± 0,71) пг/мл. TNFa уменьшился на 54,9 % по отношению к первоначальному значению [(2,55 ± 0,22) пг/мл и (3,95 ± 0,37) пг/мл, при р < 0,05], относительно 3-го дня данный показатель уменьшился на 21,5 %, но данная разница была статистически недостоверной (р > 0,05). Интерферон гамма достоверно уменьшился относительно 1-го дня (на 34,7 %) и 3-го дня (на 17,4 %) и составил (4,7 ± 0,12) пг/мл (при р < 0,05 и р < 0,01 соответственно). Противовоспалительный цитокин IL-4 достоверно не изменил своего показателя и равнялся (10,5 ± 0,3) пг/мл, то есть практически вернулся к своим первоначальным данным, что характеризует отсутствие прироста данного значения.

Отсутствие повышения концентраций характерно и для иммуноглобулинов, которые оставались на прежнем уровне: sIgA – (0,42 ± 0,08) МЕ/мл, IgG – (0,020 ± 0,001) МЕ/мл и IgM – (0,17 ± 0,01) Ме/мл. Эти данные свидетельствуют о том, что в полости рта происходит постепенное стихание воспалительных процессов на фоне запуска компенсаторных возможностей организма. Таким образом, уже через семь дней после начала лечения регистрировалась инициация процесса восстановления баланса цитоки-нового профиля, что подтверждало уменьшение выраженности воспалительных явлений в полости рта. Подобная динамика уровня цитокинов связана с осуществлением местной противовоспалительной, противоотечной и обезболивающей медикаментозной терапии, на фоне регенерирующей, стимулирующей местный иммунитет PRP-терапии, что привело к существенному снижению антигенной нагрузки на иммунную систему обследованных лиц.

Через две недели после начала обследования описанные выше тенденции сохранялись. К данному периоду наблюдений диагностировалось достоверное снижение концентрации IL-1β [(10,4 ± 0,11) пг/мл], данное значение было достоверно меньше относительно всех сроков наблюдения (р < 0,05 и р < 0,01). Уровень IL-8 составил (21,8 ± 0,97) пг/мл, что было достоверно ниже относительно 1-го, 3-го и 7-го дня (р < 0,05 и р < 0,01). Фактор некроза опухоли также достоверно уменьшился по срокам наблюдения и равнялся (1,13 ± 0,22) пг/мл (при р < 0,05 и р < 0,01). Аналогичная тенденция наблюдалась и при определении концентрации интерферона гамма, который достоверно уменьшился относительно всех сроков наблюдения и составил (3,8 ± 0,24) пг/мл. IL-4 также достоверно снижался – (6,9 ± 0,1) пг/мл (р < 0,05 и p < 0,01), вероятно за счет действия L-аргинина, способствующего увеличению концентрации NO-синтазы, которая, помимо того что обеспечивает синтез NO, также контролирует биосинтез интерлейкина-4, относящегося к ингибиторам воспалительной реакции на фоне применения инъекций тромбоцитарной аутоплазмы. Достоверно увеличилась концентрация sIgA относительно всех сроков наблюдения и составила (0,52 ± 0,01) МЕ/мл, что характеризует ускорение механизма адаптивного ответа и противостоит развитию хронизации воспалительного процесса в полости рта. Отсутствие повышения концентрации IgG и IgM [(0,020 ± 0,001) МЕ/мл и (0,16 ± 0,01) МЕ/мл] также свидетельствует о развитии воспалительного процесса. Таким образом, к 14-му дню лечения начинал постепенно проявляться эффект потенцирования иммунного ответа, возникающий на фоне применения комбинированного метода лечения. Вероятно, что сочетание лекарственной композиции тизоля с L-аргинином и инъекций тром- боцитарной аутоплазмы потенцируют действие друг друга, проявляющийся в усилении местного терапевтического эффекта на фоне направленной регенерации соединительной ткани в полости рта.

На 21-й день наблюдений уровень про- и противовоспалительных цитокинов продолжил снижаться. К этому моменту концентрации цитокинов были статистически достоверно ниже, чем аналогичные показатели, выявленные на момент первичного обследования (p < 0,05) и относительно 3-го и 7-го дней лечения (р < 0,01). Относительно предыдущих данных (14 дней) достоверной разницы по некоторым показателям получено не было (р > 0,05). IL-1β – (10,2 ± 0,33) пг/мл, IL-8 – (22,3 ± 0,12), TNFa – (1,11 ± 0,11) пг/мл и IFNy – (3,0 ± 0,13) пг/мл, IL-4 – (6,3 ± 0,2) пг/мл, sIgA – (0,58 ± 0,04) МЕ/мл, IgG – (0,019 ± 0,001) МЕ/мл и IgM – (0,10 ± 0,01) МЕ/мл.

Так, уровень провоспалительных цитокинов достоверно снижался на всех сроках наблюдения и по отношению к первоначальным значениям (см. рис.).

Рис. Динамика цитокинового профиля на фоне комбинированного метода лечения КПЛ

Провоспалительные цитокины продуцируются и действуют на иммунокомпетентные клетки, инициируя воспалительный ответ. Снижение их концентрации является отражением активности и уменьшением тяжести воспалительного ответа. Противовоспалительный цитокин IL-4, регулирующий специфические иммунные реакции и ограничивающий развитие воспаления, также достоверно снижался на всех этапах наблюдения относительно 1-го и 7-го дня. Таким образом, показанный механизм действия L-аргинина в составе аквакомплекса титана глицеросольвата (тизоль) на воспалительный процесс оказывает хороший терапевтиче- ский эффект, что подтверждается проведенным исследованием. Тизоль способствует точной доставке L-аргинина в неизменном виде в очаг воспаления. Далее под действием NО-синтазы происходит синтез NO из L-аргинина. Промежуточным первичным продуктом при превращении L-аргинина является N-гидрокси-L-аргинин. Далее N-гидрокси-L-аргинин под воздействием супероксиданиона продолжает метаболизироваться, генерируя при этом оксид азота. При этом основным индуктором индуцибельной NО-синтазы (iNOS) является IFNγ, а активатором – тетрагидроптерин, который, в свою очередь, активируется TNFα. Оптимальное условие индук- ции iNOS – сочетанное действие IFNγ и TNFα. В то же время увеличение концентрации L- аргинина в тканях способствует увеличению концентрации NO-синтазы, которая, помимо того что обеспечивает синтез NO, также контролирует биосинтез интерлейкинов IL-4, IL-11, IL-13, относящиеся к ингибиторам воспалительной реакции. Отмечено, что применение инъекций тромбоцитарной аутоплазмы улучшает оксигенацию тканей, которая в свою очередь, повышает фагоцитарную, бактерицидную способность иммунных клеток организма. Полученные иммунологические данные подтверждают клиническую эффективность комбинированного метода лечения эрозивно-язвенной формы КПЛ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изменение концентрации про- и противовоспалительных цитокинов является следствием ингибирования воспаления, что очень важно для предотвращения обширного разрушения ткани, в противном случае воспалительный процесс продолжается, становится хроническим, приводя к значительному разрушению ткани. В полости рта происходит нормализация иммунного ответа, активация системы клеточного комплемента.

Таким образом, очевидно, что под действием комбинированного метода лечения эрозивно-язвенной формы КПЛ увеличивается способность слизистой оболочки полости рта к иммунологической защите.

Список литературы Иммунологические показатели ротовой жидкости больных эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая в полости рта на фоне комбинированного метода лечения

- Модификация цитокинового профиля у больных красным плоским лишаем Реаферон-ЕС-Липинтом/А. Р. Антонов //Фундаментальные исследования. -2006. -№ 9. -С. 95-97.

- Оскольский, Г. И. Состояние местного цитокинового статуса и его патогенетическое значение при красном плоском лишаем слизистой оболочки полости рта/Г. И. Оскольский, Е. Б. Загородняя//Дальнев. мед. журн. -2010. -№ 4. -С. 32-34.

- Перспективы исследования смешанной слюны у детей при хронических заболеваниях/В. А. Филонов //Дальневосточный медицинский журнал. -2014. -№ 1. -С. 113-116.

- Петрова Т. Г. Дисбаланс цитокинов в ротовой жидкости при воспалительных заболеваниях пародонта у пациентов с лимфомами//Сибирский консилиум. -2007. -Т. 62, № 7. -С. -63-69.

- Разработка и клиническое применение нового ранозаживляющего средства для лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей и подростков/А. А. Григорьян //Современные проблемы науки и образования. -2013. -№ 2. -С. 41.

- Ротовая полость и её секреты как система антибактериальной и антирадикальной защиты организма/П. Г. Сторожук //Аллергология и иммунология. -2009. -Т. 10, № 3. -С. 350-357.

- Смирнова, Ю. А. Скрининговые методы диагностики онкологических заболеваний слизистой оболочки рта/Ю. А. Смирнова, Т. Н. Позднякова//Актуальные проблемы стоматологии: матер. всерос. науч.-практич. конф. -М, 2011. -С. 120-125.

- A comparative study of apoptosis in reticular and erosive oral lichen planus/J. M. Brant //Braz Dent J. -2012. -Vol. 23, № 5. -Р. 564-569.

- Carrozzo, M. Tumor necrosis factor-alpha and, interferon-gamma polymorphisms contribute to susceptibility to oral lichen planus/M. Carrozzo, M. Uboldi de Capei, E. Dametto//J. Invest. Dermatol. -2004. -Vol. 122, № 1. -P. 87-94.

- Davies, L. C. Oral mucosal progenitor cells are potently immunosuppressive in a dose-independent manner/L. C. Davies, H. Lonnies, M. Locke//Stem. Cells. Dev. -2012. -№ 21. -P. 1478-1487.

- HTR RNA component as a marker of cellular proliferation in oral lichen planus/C. О. Flatharta //Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention: APJCP . -2006. -Vоl. 9, № 2. -Р. 287-290.