Иммуномодулирующие и аттрактивные свойства летучих компонентов облучённых мышей и мышей-свидетелей

Автор: Шарецкий А.Н., Суринов Б.П., Абрамова М.Р., Духова Н.Н., Жовтун Л.П.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

Исследовали свойства и роль летучих хемосигналов, участвующих в межорганизменных коммуникациях и в развитии немишенного эффекта свидетеля (bystander effect) в группах животных. Оценивали иммуномодулирующую активность и привлекательность для интактных мышей летучих компонентов мочи мышей, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения, или летучих компонентов мышей-свидетелей, экспонированных с образцами мочи облучённых особей. Показано, что у тотально облучённых в дозах 1 и 4 Гр мышей и у мышей-свидетелей иммунная реактивность снижается в зависимости от дозы облучения и выделяются летучие компоненты с иммуносупрессивными и привлекательными для интактных реципиентов свойствами. У мышей-свидетелей эти изменения выражены в меньшей степени, чем у облучённых, и носят функциональный, регуляторный характер. Естественные летучие выделения интактных мышей стимулируют иммунную реактивность облучённых в дозе 1 Гр мышей, но не влияют на облучённых в дозе 4 Гр, вероятно вследствие радиационного повреждения лимфоидных органов. По сравнению с облучёнными мышами мыши-свидетели демонстрируют высокую чувствительность к иммуностимулирующему действию естественных летучих компонентов интактных животных. Очевидно, что мыши-свидетели являются промежуточным звеном обонятельных коммуникаций облучённых и интактных особей группы. Обсуждается биологическая целесообразность сочетания аттрактивных и иммуномодулирующих свойств летучих выделений облучённых и интактных животных. Предполагается, что участие мышей-свидетелей в перекрёстных обонятельных реакциях облучённых и интактных мышей способствует восстановлению пострадиационных нарушений иммунной реактивности.

Ионизирующая радиация, немишенные радиобиологические реакции, лабораторные мыши, летучие компоненты мочи, аттрактивные хемосигналы, межорганизменные коммуникации, облучённые и интактные мыши, эффект свидетеля, мыши-свидетели, гуморальный иммунный ответ, иммуномодулирующие эффекты, биологическая целесообразность

Короткий адрес: https://sciup.org/170171536

IDR: 170171536 | УДК: 599.323.4:539.1.047:591.149.3 | DOI: 10.21870/0131-3878-2020-29-3-118-128

Текст научной статьи Иммуномодулирующие и аттрактивные свойства летучих компонентов облучённых мышей и мышей-свидетелей

Как известно, эффект свидетеля (bystander effect) – это немишенный радиобиологический ответ, который индуцируется в необлучённых клетках и тканях организма животных, именуемых свидетелями, под влиянием сигналов, исходящих от облучённых клеток или животных, являвшихся мишенями радиации. Первоначально эффект свидетеля наблюдался на клеточных моделях и описан для многих типов нормальных или злокачественных клеток [1-5]. Впоследствии аналогичный эффект был обнаружен и в группах животных (лабораторные грызуны, рыбы) [6-9], следовательно, он является групповым феноменом как на клеточном, так и на межорганизменном уровнях. Предполагается, что ответственные за индукцию эффекта свидетеля межклеточные или межорганизменные коммуникации обусловлены, соответственно, участием факторов роста, цитокинов, фрагментов белков или ДНК и щелевидных контактов [1-5] или выделяемых лабораторными мышами и крысами летучих компонентов (ЛК) [6, 7]. Особое положение занимает вариант немишенного эффекта, который чаще именуют как абскопальный эффект [10, 11]. Он имеет место при локальном лучевом воздействии на злокачественные опухоли, моделиру-

Шарецкий А.Н. – лаб., к.м.н.; Суринов Б.П.* - глав. научн. сотр., д.б.н.; Абрамова М.Р. – н.с.; Духова Н.Н. – научн. сотр.; Жовтун Л.П. – научн. сотр. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

ется в экспериментах на животных, опосредованно проявляется в отдалённых тканях и органах. В его развитии предполагается участие радиотоксинов, рассматривается и вклад иммунных реакций [10].

Установлено, что у животных эффект свидетеля может быть индуцирован in vivo при коммуникациях интактных и облучённых в сублетальных дозах лабораторных мышей и крыс [6, 7]. Эффект развивается как при непосредственном взаимодействии облучённых и интактных особей при их совместном содержании в одном боксе, так и дистанционно обонятельным действием пострадиационных ЛК образцов мочи облучённых животных на интактных. У мышей-свидетелей описано снижение иммунной реактивности, а у крыс-свидетелей – нарушение клеточных показателей периферической крови [6, 7]. Помимо иммуносупрессивного влияния пострадиационные ЛК существенно изменяют и поведенческие реакции реципиентов. Так, в моче облучённых в сублетальных дозах животных обнаружены ЛК с привлекающими интактных особей свойствами.

Первоначально эффект свидетеля трактовался как распространение облучёнными мишенями нарушений среди необлучённых интактных свидетелей. Например, клетки-свидетели приобретали геномную нестабильность [1-5], а мыши-свидетели – вторичное иммунодефицитное состояние [6, 7]. В случае межорганизменного варианта эффекта свидетеля сочетание иммуносупрессивных и привлекающих интактных особей свойств у пострадиационных ЛК [6, 7] не находило однозначного объяснения. Позднее оказалось, что как интактные, так и облучённые в сублетальных дозах мыши продуцируют с мочой ЛК, которые обеспечивают повышенную перекрёстную привлекательность тех и других животных [12, 13]. Дополнение этого факта данными о стимулирующем влиянии естественных ЛК интактных особей на иммунную реактивность облучённых позволило сформулировать представление о биологической целесообразности механизмов хемосигнализации, их участия в процессах групповой репарации пострадиационных повреждений [13-15].

Считается, что в развитии эффекта свидетеля на клеточном уровне так же имеет место явление, аналогичное наблюдаемому на межорганизменном уровне восстановлению иммунной реактивности облучённых мышей под влиянием естественных ЛК. Так, установлено, что последствия повреждающего действия радиации на клетки-мишени могут быть снижены так называемыми факторами спасения (rescue факторы) [16, 17], источник которых – интактные клетки или клетки-свидетели – пока ещё объективно не определён. Следовательно, необходимо углублённое их изучение, имея в виду перспективу практического применения.

В настоящей работе представлены данные сравнительного исследования свойств ЛК, продуцируемых участниками межорганизменного эффекта свидетеля – интактных мышей, облучённых мышей и мышей-свидетелей. В качестве показателей, отражающих реакцию животных на воздействие ионизирующей радиации, на ольфакторное влияние естественных ЛК или пострадиационных ЛК, использовали оценку тимусзависимого гуморального иммунного ответа и поведенческие реакции реципиентов на данные ЛК.

Материалы и методы

Работа выполнена на половозрелых самцах мышей линии СВА с массой тела 25-30 г, полученных из питомника «Столбовая» и содержавшихся в условиях вивария на стандартном пищевом рационе при естественном световом режиме.

Тотальное воздействие ионизирующей радиации на мышей выполняли на установке «Луч» гамма-лучами 60Cо в дозах 1 Гр или 4 Гр с мощностью дозы 33,26 сГр/мин. Образцы суточной мочи, содержащие исследуемые ЛК, получали на фильтровальной бумаге, помещаемой на сутки под дополнительное сетчатое дно из нержавеющей стали боксов, где находились интактные, облучённые мыши или мыши-свидетели (интактные мыши через сутки после экспонирования с ЛК мочи облучённых особей).

Основные экспериментальные группы животных (по 7 особей в группе) при исследовании иммуномодулирующей активности ЛК: 1) мыши, не подвергавшиеся каким-либо воздействиям (интактный контроль); 2) тотально облучённые мыши; 3) облучённые мыши через сутки после экспонирования с ЛК интактных особей; 4) мыши-свидетели; 5) мыши-свидетели через сутки после экспонирования с ЛК интактных особей.

Для оценки иммуномодулирующей активности изучаемых ЛК бумажные подстилки с образцами суточной мочи помещали на сутки под сетчатое дно боксов с интактными, облучёнными (третьи сутки после облучения) или мышами-свидетелями. У подвергнутых таким образом ольфакторному воздействию исследуемых ЛК животных оценивали иммунную реактивность.

Показателями иммунной реактивности всех подопытных групп мышей служило количество антителообразующих клеток (АОК) в селезёнке, определяемых методом Каннингема после иммунизации эритроцитами барана в дозе 1 x 10 8 клеток внутрибрюшинно в 0,2 мл физиологического раствора. Через 4 суток после иммунизации мышей декапитировали под эфирным наркозом и определяли массу селезёнки и тимуса. Селезёнку гомогенизировали в среде 199, определяли клеточность и количество АОК. Статистическую обработку полученных данных выполняли с помощью t-критерия Стьюдента.

Для исследования аттрактивных свойств ЛК применяли модификацию Т-образного лабиринта [7, 12], в котором имелось «поле выбора» размером 50 x 50 см с высотой стенок 35 см. С противоположных внешних сторон «поля выбора» находилось два «укрытия», содержащие на бумажных подстилках сравниваемые образцы мочи подопытных мышей, куда могли свободно проникать через отверстия в стенках «поля выбора» интактные мыши-тестеры (10 самцов СВА). Интактных мышей-тестеров индивидуально по 6 раз помещали в центральную часть «поля выбора» и наблюдали, какое из «укрытий» выберет каждая особь-тестер. После каждых трёх тестирований фильтровальную бумагу, выстилающую центральную часть «поля выбора», заменяли на свежую. Также меняли относительное расположение «укрытий» (слева/справа). При этом на всём протяжении опыта в укрытиях находились образцы мочи на бумажных подстилках от двух сравниваемых групп мышей. Задержка в одном из укрытий не менее 0,5 мин фиксировалась как избирательное предпочтение ЛК, содержащихся в определённом образце мочи. Относительную частоту предпочтений исследуемых образцов тестерами определяли при парном сравнении следующих групп животных (по 10 особей в группе): интактные/облучённые мыши; интактные/мыши-свидетели; облучённые/мыши-свидетели. Величину относительной аттрактив-ности рассчитывали по формуле П=(У:60) х 100%, где У - количество предпочтений определённого «укрытия» из 60 возможных тестирований (10 тестеров по 6 наблюдений). Оценку статистической значимости частоты встречаемости предпочтений тестерами ЛК той или иной группы определяли посредством расчёта доверительных интервалов [18].

Следует отметить, что «сдвиг» предпочтений у групп тестеров был относительно равномерным и проявлялся у абсолютного большинства из них. Результаты воспроизводились в двух независимых сериях экспериментов и были практически идентичными. Все воздействия и сравнительные обследования групп животных выполнены при синхронизации по времени суток (в диапазоне 10-12 ч первой половины дня).

Результаты и обсуждение

Как следует из представленных данных (табл. 1 и 2), тотальное радиационное воздействие вызывает у мышей зависимое от дозы угнетение показателей гуморального иммунного ответа. При облучении в дозах 1 и 4 Гр происходит соответственно двукратное и пятикратное снижение антителообразования – количества АОК в селезёнке относительно контроля. Также статистически значимо (р<0,05) снижаются показатели массы, клеточности селезёнки и массы тимуса. Эти изменения соответствуют общеизвестным данным.

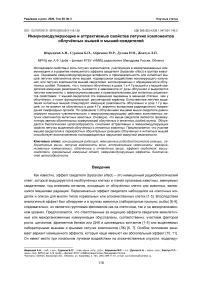

Таблица 1 Иммунологические показатели (M±m) облучённых (1 Гр) мышей, мышей-свидетелей 1 Гр и таких же особей, экспонированных с летучими компонентами (ЛК) мочи интактных животных

|

Группа животных |

Селезёнка |

Тимус |

||

|

масса, мг |

клеточность, 1х106 |

количество АОК, 1x10 3 |

масса, мг |

|

|

Контроль |

67,1 ±3,2 |

80,4±3,1 |

180,0±4,2 |

28,5±1,4 |

|

1 Гр |

47,9±3,4 * |

57,9±6,2 * |

92,7±6,1 * |

23,4±1,5 * |

|

1 Гр + ЛК интактных мышей |

47,0±3,8 * |

95,3±13,2П |

176,6±21,8П |

24,3±1,6 |

|

Мыши-свидетели 1 Гр |

64,9±5,1 |

79,5±3,8 |

184,1±12,0П |

27,2±1,3 |

|

Мыши-свидетели 1 Гр + ЛК интактных мышей |

70,2±5,7 |

83,7±10,6 |

293,9±15,3*п |

29,6±1,7 |

Примечание: статистически значимые отличия (p<0,05): * – по сравнению с контролем; – по сравнению с мышами, облучёнными в дозе 1 Гр.

Таблица 2

Иммунологические показатели (M±m) облучённых (4 Гр) мышей, мышей-свидетелей 4 Гр и таких же особей, экспонированных с летучими компонентами (ЛК) мочи интактных животных

|

Группа животных |

Селезёнка |

Тимус |

||

|

масса, мг |

клеточность, 1x10 6 |

количество АОК, 1x10 3 |

масса, мг |

|

|

Контроль |

79,6±4,8 |

88,6±3,9 |

136,8±5,3 |

26,8±2,3 |

|

4 Гр |

44,3±7,0 * |

37,4±3,2 * |

27,9±3,0 * |

19,3±1,5 * |

|

4 Гр + ЛК интактных мышей |

47,2±6,8 * |

40,1±5,2 * |

31,3±3,1 * |

20,2±1,6 * |

|

Мыши-свидетели 4 Гр |

80,2±5,Г |

93,6±5,6П |

99,3±3,8* п |

24,2±1,8 |

|

Мыши-свидетели 4 Гр + ЛК интактных мышей |

81,2±4,2П |

85,0±3,9П |

207,5±7,3* п л |

27,0±2,2 |

Примечание: статистически значимые отличия (p≤0,05): * – по сравнению с контролем; – по сравнению с мышами, облучёнными в дозе 4 Гр; ∆ – по сравнению с мышами-свидетелями.

У мышей-свидетелей иммуносупрессивный эффект, ольфакторно вызванный пострадиационными ЛК облучённых особей, был менее выражен, чем непосредственно индуцированный облучением (табл. 1 и 2). Так, у мышей-свидетелей 1 Гр в результате воздействия ЛК, продуцируемых мышами, облучёнными в дозе 1 Гр, а по другим данным и в дозе 2 Гр [7], иммуносупрессия вообще не обнаруживалась. В отличие от этого, ольфакторное влияние ЛК мышей, об- лучённых в дозе 4 Гр, на интактных реципиентов сопровождалось более значительным иммуносупрессивным эффектом и приобретением ими статуса свидетелей. Это выражалось в снижении содержания АОК в селезёнке мышей-свидетелей 4 Гр в 1,3-1,4 раза (р<0,05) относительно интактного контроля, но в 3 раза менее выраженное, чем наблюдаемое после прямого воздействия радиации. Также ниже были нарушения массы и клеточности селезёнки, показатели которых в 1,8 и 2,5 раза соответственно превышали (р<0,05) показатели облучённых мышей и не отличались от таких же показателей интактных особей.

Представленные выше данные свидетельствуют о том, что снижение иммунной реактивности у мышей-мишеней, т. е. у облучённых мышей, обусловлено характерным для радиационного воздействия повреждением иммунокомпетентных клеток, которое отражается также в снижении массы и клеточности лимфоидных органов. В отличие от этого, у мышей-свидетелей наблюдается только снижение иммунной реактивности без характерных для радиационного воздействия повреждений лимфоидных органов. Следовательно, понижение иммунной реактивности у мышей-свидетелей обусловлено сугубо функциональными, регуляторными механизмами.

Ранее было установлено, что ионизирующее облучение в низких дозах повышает чувствительность экспериментальных животных к иммуностимулирующему воздействию естественных иммуностимулирующих факторов, содержащихся в составе ЛК мочи интактных особей [14, 15]. В настоящем исследовании подтверждено, что у мышей, облучённых в дозе 1 Гр и экспонированных с естественными ЛК интактных животных, имеет место повышение клеточности селезёнки (при сохранении снижения массы) и стимуляция иммунного ответа до уровня контроля. У мышей-свидетелей 1 Гр под влиянием таких же ЛК наблюдалась более выраженная стимуляция иммунного ответа, не только относительно облучённых (в 3 раза, р<0,05), но и относительно необлучённых (контроль) особей (в 1,6 раза, р<0,05) (табл. 1).

Мыши, облучённые в дозе 4 Гр, имеют выраженный иммунодефицит и не реагируют на экспозицию с ЛК интактных особей, очевидно в результате истощения необходимого иммунологического потенциала. Вместе с тем у мышей-свидетелей 4 Гр, которые были экспонированы с ЛК облучённых в дозе 4 Гр мышей, наблюдается повышенная чувствительность к ЛК интактных мышей, что выражается в более чем 1,5-кратной (р<0,05) стимуляции иммунного ответа на антиген относительно необлучённых особей (табл. 2), при этом масса и клеточность селезёнки не изменяется.

Примечательно, что у мышей-свидетелей повышается чувствительность к иммуностимулирующему воздействию ЛК интактных животных, независимо от выраженности пострадиационных нарушений иммунной реактивности у облучённых в дозах 1 или 4 Гр мышей, пострадиационные ЛК которых были использованы для индукции эффекта свидетеля (табл. 1 и 2).

Известно, что после воздействия ионизирующей радиации в широком диапазоне доз (от 1 до 6 Гр) мыши выделяют ЛК [13], которые обладают аттрактивными, то есть привлекательными для интактных реципиентов свойствами. В настоящем исследовании при сравнении аттрактивных свойств ЛК облучённых мышей и мышей-свидетелей радиационное воздействие осуществляли только в дозе 4 Гр, поскольку ранее было установлено, что облучение в указанной дозе, закономерно стимулирует у животных продукцию ЛК с более высокой и продолжительной привлекательностью для интактных самцов, чем выделения животных, облучённых в дозах 1 или 2 Гр [7].

В описываемых экспериментах (табл. 3) в течение 6 суток после воздействия радиации в дозе 4 Гр мыши также продуцировали аттрактивные для интактных мышей-тестеров ЛК. Более привлекательными для тестеров относительно летучих выделений интактных особей оказались и ЛК мышей-свидетелей 4 Гр, но, в отличие от ЛК облучённых особей, это наблюдалось позднее – в 7 и 10 сутки (табл. 3). При непосредственном сравнении привлекательности ЛК облучённых и мышей-свидетелей доминирует повышенная аттрактивность ЛК, продуцируемых облучёнными мышами, когда интактные тестеры с большей частотой предпочитают ЛК облучённых особей в 6-е и 10-е сутки. Обращает на себя внимание, что предпочтительная аттрактив-ность тестеров ЛК облучённых мышей относительно ЛК интактных особей не совпадает со сроками таковой относительно ЛК мышей-свидетелей. Аналогичное явление имеет место и у ЛК мышей-свидетелей относительно ЛК интактных мышей. Возможно, что смещение сроков ат-трактивности ЛК облучённых мышей и мышей-свидетелей при непосредственном сравнении объясняется различиями в спектрах летучих веществ мочи сравниваемых групп животных. Основанием для такого суждения являются данные газомассхроматографических наблюдений [19] выделения с мочой в ранние сроки после облучения значительного числа представителей разных классов химических веществ.

Таблица 3

Относительная частота предпочтений (%) мышами-тестерами летучих компонентов мочи интактных мышей, облучённых (4 Гр) мышей и мышей-свидетелей 4 Гр

|

Срок после облучения, сут |

Сравниваемые группы мышей |

||

|

интактные / облучённые (4 Гр) |

интактные / свидетели 4 Гр |

свидетели 4 Гр / облучённые (4 Гр) |

|

|

3 |

41,7 / 58,3* |

53,3 / 46,7 |

46,7 / 53,3 |

|

4 |

43,3 / 56,7* |

51,7 / 48,3 |

48,3 / 51,7 |

|

6 |

41,7 / 58,3* |

46,7 / 53,3 |

41,7 / 58,3* |

|

7 |

46,7 / 53,3 |

43,3 / 56,7* |

48,3 / 51,7 |

|

10 |

46,7 / 53,3 |

45,0 / 55,0** |

45,0 / 55,0** |

|

11 |

46,7 / 53,3 |

50,0 / 50,0 |

50,0 / 50,0 |

|

13 |

48,3 / 51,7 |

46,7 / 53,3 |

53,3 / 46,7 |

|

14 |

48,3 / 51,7 |

51,7 / 48,3 |

51,7 / 48,3 |

|

17 |

51,7 / 48,3 |

50,0 / 50,0 |

48,3 / 51,7 |

Примечание: * – статистически значимые (p≤0,05) различия; ** – тенденция (0,1>p>0,05).

Необходимо отметить, что описанные выше закономерности развития эффекта свидетеля в группах животных имеют место только в сублетальном диапазоне доз радиации. После облучения в летальных дозах установлены иные эффекты – такие мыши, особенно в терминальном периоде, выделяют отталкивающие интактных особей хемосигналы [20]. Этот факт, очевидно, соответствует известному при инфекционных патологических состояниях, когда отталкивающие (аверсивные) хемосигналы ограничивают коммуникации между здоровыми и больными особями группы, снижая таким образом распространение инфекции [21].

Результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что при обеспечиваемом летучими хемосигналами взаимодействии облучённых и интактных животных развивается достаточно сложная картина. В группе могут одновременно присутствовать животные в трёх состояниях: облучённые мыши, несущие последствия воздействия радиации; мыши, сохранившие основные свойства интактных; мыши-свидетели, получившие пострадиационный хемосигнал от облучённых мышей. Все три состояния были дифференцированы по состоянию иммунной реактивности и свойствам выделяемых ими ЛК при раздельном содержании после соответствующих воздействий. Такие же эффекты описаны ранее и при непосредственном контакте [22], ко- гда всего лишь одну облучённую особь (вместо образца мочи облучённых мышей) помещали в группу интактных, что сопровождалось существенным понижением иммунной реактивности и приобретением статуса мышей-свидетелей. Оказалось, что мыши-свидетели эстафетным образом, как и при переносе подстилки с образцом мочи, передавали иммуносупрессивный сигнал при пересаживании одной из них в следующую группу интактных мышей [22].

Вытекающее из описанных здесь фактов представление об участии в развитии межорганизменного эффекта свидетеля животных в разном состоянии (облучённых особей, интактных и особей-свидетелей) имеет аналогии в проявлениях такого же в тканях с участием облучённых клеток, интактных клеток или клеток-свидетелей [23, 24]. При этом, как в случае межорганизменных взаимодействий, так и межклеточных, происходит обмен сигналами, обеспечивающими не только появление внемишенных нарушений, но и репарацию радиационных нарушений. Эти факты ещё раз подтверждают, что закономерности проявления внемишенных эффектов на клеточном и организменном уровнях имеют общебиологическое значение.

Представленные здесь результаты экспериментальных исследований можно рассматривать и как модель значимых для медицины социально опосредованных явлений. Речь идёт о наблюдении различных нарушений здоровья не только после физического воздействия экстремальных факторов, включая и радиационные, но и при воздействиях факторов информационно-семантического генеза, что массово наблюдалось как последствие аварии на ЧАЭС и привлекло внимание специалистов медицины катастроф [25, 26].

Заключение

Представленные данные свидетельствуют о том, что при обонятельном взаимодействии интактных мышей и облучённых особей в диапазоне сублетальных доз ионизирующей радиации развивается межорганизменный эффект свидетеля. Эффект обусловлен летучими компонентами, выделяемыми с мочой облучёнными особями, которые обладают иммуносупрессивными и аттрактивными по отношению к интактным мышам свойствами. Повышенная перекрёстная обонятельная аттрактивность интактных и облучённых мышей увеличивает частоту их коммуникаций и способствует иммуностимулирующему влиянию естественных летучих выделений интактных особей на облучённых, которые выделяют аттрактивные хемосигналы и сохранили резерв иммунокомпетентных клеток. При этом, у интактных мышей в результате взаимодействия с облучёнными особями иммунная реактивность снижается. В результате интактные мыши изменяют своё состояние и приобретают свойства мышей-свидетелей, наиболее существенным отличием которых от облучённых особей является высокая чувствительность к иммуностимулирующему действию естественных хемосигналов интактных мышей.

Можно считать, что мыши-свидетели являются промежуточным звеном при взаимодействии интактных и облучённых особей и отличаются от тех и других функциональным, регуляторным характером наблюдаемых у них нарушений. Особая их чувствительность к иммуностимулирующему влиянию естественных хемосигналов обеспечивает, вероятно, репарацию нарушений в группах животных после воздействия радиации в сублетальных дозах.

Несмотря на то, что эффект свидетеля проявляется в объектах с различным уровнем организации (клетки, организмы), общим является наличие биологически целесообразных механизмов, снижающих последствия повреждающего действия радиации под влиянием разных эндогенных факторов.

Список литературы Иммуномодулирующие и аттрактивные свойства летучих компонентов облучённых мышей и мышей-свидетелей

- Little J.B. Cellular radiation effects and the bystander responses //Mutat. Res. 2006. V. 597, N 1-2. P. 113-118.

- Литтл Д.Б. Немишенные эффекты ионизирующих излучений: выводы применительно к низкодозовым воздействиям //Радиац. биология. Радиоэкология. 2007. Т. 47, № 3. С. 262-272.

- Nagasawa H., Little J.B. Induction of sister chromatid exchanges by extremely low doses of alpha-particles //Cancer Res. 1992. V. 52, N 2. P. 6394-6396.

- Mothersill C., Seymour C. Medium from irradiated human epithelial cells but not human fibroblasts reduce the clonogenic survival of unirradiated cells //Int. J. Radiat. Biol., 1997. V. 71, N 4. P. 421-427.

- Mothersill C., Seymour S. Radiation-induced bystander effect past history and future directions //Radiat. Res. 2001. V. 155, N 6. P. 757-756.

- Суринов Б.П., Исаева В.Г., Токарев О.Ю. Аллелопатическая активность летучих выделений облучённых животных //Радиац. биология. Радиоэкология. 2001. Т. 41, № 6. C. 645-649.

- Суринов Б.П., Исаева В.Г. Духова Н.Н. Пострадиационные иммуносупрессирующие и аттрактивные летучие выделения: «эффект соседа (baystander effect)» или аллелопатия в группах животных //Доклады РАН. 2005. Т. 400, № 5. С. 711-713.

- Mothersill C., Bucking C., Smith R.W., Agnihotri N., Oneill A., Kilemade M., Seymour C.B. Communication of radiation-induced stress or bystander signals between fish in vivo //Environ. Sci. Technol. 2006. V. 40, N 21. P. 6859-6864.

- Mothersill C., Smith R.W., Hinton T.G., Aizawa K., Seymour C.B. Characterization of a radiation-induced stress response communicated in vivo between zebrafish //Environ. Sci. Technol. 2007. V. 41, N 9. P. 3382-3387.

- Demaria S., Ng B., Devitt M.l., Babb J.S., Kawashima N., Libes L., Formenti S.C. Ionizing radiation inhibition of distant untreated tumorsabscopal effect is immune mediated //Radiat. Oncol. Phys. 2004. V. 58, N 3. P. 502-570.

- Prise K.M., O'Sullivan J.M. Radiation-induced bystander signalling in cancer therapy //Nat. Rev. Cancer. 2009. V. 9, N 5. P. 351-360.

- Шпагин Д.В., Суринов Б.П. Влияние ионизирующей радиации на привлечение мышей-самцов к хемосигналам интактных особей //Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова. 2007. Т. 57, № 1. С. 97-104.

- Surinov B.P., Isaeva V.G., Duhova N.N., Kaprin A.D. The significance of chemosignalling between irradiated and non-irradiated organisms in bystander effect //Genetics, Evolution and Radiation /Eds.: V.L. Korogodina, C.E. Mothersill, S.G. Inge-Vechtomov, C.B. Seymour. Cham: Springer, 2017. P. 193-206.

- Суринов Б.П., Исаева В.Г., Карпова Н.А. Иммуностимулирующая хемосигнализация у животных при вторичных иммунодефицитных состояниях //Докл. РАН. 2008. Т. 418, № 2. С. 282-285.

- Исаева В.Г., Суринов Б.П. Влияние естественных и пострадиационных летучих выделений мышей на иммунную реактивность и клеточность крови облучённых особей //Радиац. биология. Радиоэколо-гия. 2011. Т. 51, № 4. С. 444-450.

- Chen S., Zhao Y., Han W., Chiu S. K., Zhu L., Wu L., Yu K.N. Rescue effects in radiobiology: unirradiated bystander cells assist irradiated cells through intercellular signal feedback //Mutat. Res. 2011. V. 706, N 1-2. P. 59-64.

- Шарецкий А.Н., Суринов Б.П., Абрамова М.Р. Влияние летучих хемосигналов интактных мышей на развитие иммунного ответа у облучённых реципиентов. Роль хемосигнализации в «эффекте спасе-ния (rescue effect)» //Радиац. биология. Радиоэкология. 2016. Т. 56, № 6. С. 583-589.

- Жаворонков Л.П. Основы прикладной медико-биологической статистики. Обнинск: ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России, 2012. 60 с.

- Суринов Б.П., Духова Н.Н., Исаева В.Г. Свойства летучих соединений, выделяемых облучёнными ионизирующей радиацией животными, и дистанционный «эффект свидетеля (baystander effect)» //Радиация и риск. 2015. Т. 24, № 3. С. 105-111.

- Жовтун Л.П., Суринов Б.П., Карпова Н.А. Пострадиационные летучие выделения мышей, облучённых в летальной и сверхлетальной дозах //Радиац. биология. Радиоэкология. 2009. Т. 49, № 1. С. 29-33.

- Мошкин М.П., Герлинская Л.А., Евсиков В.И. Иммунная система и реализация поведенческих стратегий размножения при паразитарных прессах //Журнал общей биологии. 2003. Т. 64, № 1. С. 23-44.

- Суринов Б.П., Исаева В.Г., Духова Н.Н. Коммуникативное умножение вторичных нарушений показателей крови и иммунитета в группах интактных мышей, опосредованное летучими выделениями облучённых особей //Радиац. биология. Радиоэкология. 2004. Т. 44, № 4. C. 387-391.

- Yu K.N. Radiation-induced rescue effect //J. Radiat. Res. 2019. V. 60, N 2. P. 163-170. DOI: 10.1093/jrr/rry109.

- Mothersill C., Rusin A., Seymour C. Relevance of non-targeted effects for radiotherapy and diagnostic radiology; A historical and conceptual analysis of key players //Cancer (Basel). 2019. V. 11, N 9. P. E 1236. DOI: 10.3390/cancers11091236.

- Новиков В.С., Горанчук В.В. Психофизиологическая характеристика и коррекция экстремальных состояний информационно-семантического генеза //Воен.-мед. журн. 1994, № 9. С.53-58.

- Новиков В.С., Смирнов В.С. Иммунофизиология экстремальных состояний. СПб: «Наука», 1995. 172 с.