Иммунопатогенетические процессы при хронической ртутной интоксикации

Автор: Ферапонтова Е.В., Федоткина Л.К., Новикова Л.В.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Вопросы клинической медицины

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718729

IDR: 14718729

Текст статьи Иммунопатогенетические процессы при хронической ртутной интоксикации

В последние годы стала актуальной проблема изучения воздействия на организм человека неблагоприятных экологических факторов. К числу наиболее токсичных веществ относятся ртуть и ее соединения |6; 8].

Целью данной работы явилось изучение реакции иммунной системы у лиц, страдающих хронической ртутной интоксикацией, и определение их роли в патогенезе заболевания.

Было обследовано 156 больных — работников светотехнического производства ОАО ^Лисма», находящихся на стационарном лечении в Республиканском центре прифпато-логии М3 РМ на базе МСЧ «Резинотехника» и страдающих хронической профессиональной ртутной интоксикацией. Все пациенты обследованы по поводу основного заболевания вне обострения очагов хронической инфекции, аллергических, аутоиммунных или других заболеваний. Они имели постоянный контакт с соединениями ртути длительностью от 6 до 37 лет при среднем трудовом стаже 18 лет. Возраст больных варьировал от 32 до 67 лет, средний возраст составил 50 лет.

Для оценки взаимосвязи между изучаемыми показателями и рядом анамнестических факторов все обследованные были разделены на группы по следующим принципам: возрасту, полу, степени тяжести хронической ртутной интоксикации, длительности контакта со ртутью, наличию иммунопатологического синдрома. Для анализа состояния основных показателей иммунного статуса проведено исследование гепаринизированной крови, взятой асепти чески из локтевой вены утром до еды у 70 больных (49 женщин и 21 мужчина). Исследование показателей проводилось дважды: при поступлении и через 21—24 дня после курса стандартной терапии. Проведено исследование 36 иммунологических параметров. Оценивали состояние фагоцитарного, гуморального и клеточного звеньев иммунитета.

Группу сравнения составили 70 практически здоровых жителей г. Саранска, подобранных по принципу случайной выборки, не подвергавшихся воздействию ртутьсодержащих веществ на производстве и в быту и не имевших на момент обследования клинических признаков иммунопатологии.

При обследовании больных хронической ртутной интоксикацией выявлены существенные нарушения в фагоцитарном, клеточном и гуморальном звеньях иммунитета, которые мо гут приводить к отягощению основного патологического процесса.

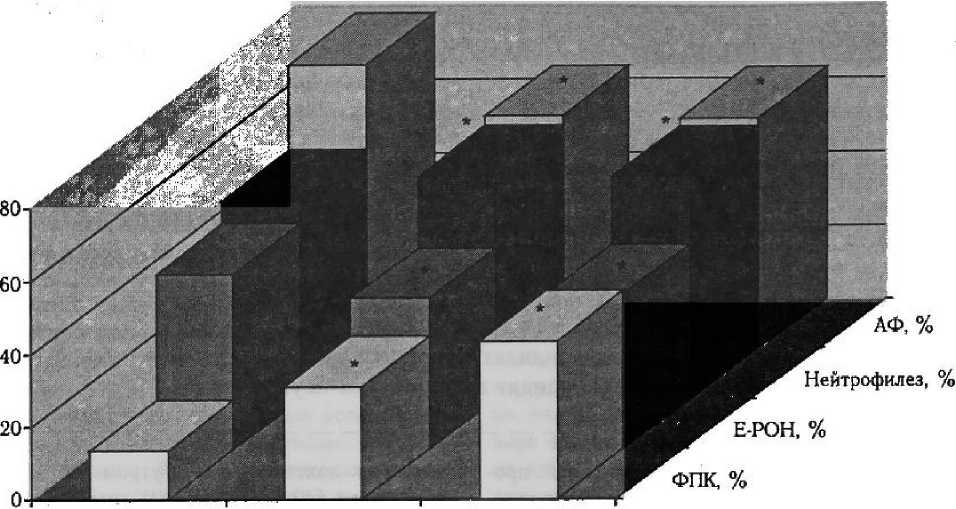

Изучение пула нейтрофильных гранулоцитов (НГ) показало, что у обследованных имел место относительный нейтрофилез (рис. 1), являющийся, по-видимому, компенсаторным во все сроки наблюдения (р < 0,001). Он был более выражен у лиц старше 40 лет — 62,4 ± 1,23 % (р < 0,001), длительности контакта с ртутью — до 10 лет (62,8 ± 2,45 %, р < 0,01), при наличии инфекционного синдрома (62,5 ± 1,23 %, р < 0,001) по сравнению с 54,5 ± 0,68 % в группе сравнения. Абсолютное число НГ было снижено (р < 0,05) и отражало уменъ- © Е. В. Ферапонтова, Л К. Федоткина, Л. В Новикова. 2006

Здоровые До лечения После лечения

Рисунок 1

Состояние фагоцитарного звена защиты у больных с хронической ртутной интоксикацией до и после лечения * — достоверное отличие от группы сравнения

шение у больных количества лейкоцитов в периферической крови.

У пациентов с хронической ртутной интоксикацией выявлена депрессия образования нейтрофилами Е-рецепторов (41,6 ± 2,12 против 48,3 ± 1,03 в группе сравнения; р < 0,01), которая не исчезала после лечения. При этом число НГ, несущих Е-рецепторы, было наиболее низким у лиц старше 40 лет и имевших контакт с ртутью более 20 лет. Данные факты можно рассматривать как проявление тяжелой формы общего адаптационного синдрома.

У больных с хронической ртутной интоксикацией изменялась и поглотительная функция нейтрофильных гранулоцитов. Фагоцитарная активность (АФ), как и рецепторная, была снижена и не восстанавливалась в процессе лечения — 63,6 ± 2,02 % (р < 0,01) по сравнению с 77,9 ± 1,98 % в группе контроля.

Такие же изменения были обнаружены и при изучении абсолютной фагоцитарной активности. Было отмечено, что снижение пула нейтрофильных гранулоцитов сопровождается депрессией их поглотительной способности у больных с хронической ртутной интоксикацией I степени (1 696 ± 169; р < 0,01), у пациентов старше 40 лет и особенно после 50 лет

(2 077 ± 153 и I 728 ± 167; р < 0,01 — 0,001), при длительности контакта с ртутью более 20 лет (1 861 ± 239, р < 0,01). Результаты исследования свидетельствуют о развитии у обследованных больных грануло цитопати и и истощении функционального резерва этих клеток, что может быть связано с нарушениями в системе адаптационных механизмов [4].

На фоне снижения рецепторной и поглотительной способности у пациентов была повышена киллинговая функция НГ, в частности, кис-лородзависимая цитотоксичность, связанная с образованием активных форм кислорода (АФК). У больных с разной степенью ртутной интоксикации мы наблюдали повышение в 2,3 раза числа формазанположительных клеток (ФПК), содержащих цитотоксичный супероксидный анион — 31,2 ± 3,49 % (рис. 2) по сравнению с контрольной группой — 13,7 ± 1,03 % (р < 0,001). После курса лечения этот показатель увеличился до 43,6 ± 2,82 % (р < 0,001). Быстрая и сильная активация НГ с образованием АФК способна привести к повреждению собственных тканей, развитию и поддержанию хронического патологического процесса.

У больных с хронической ртутной интоксикацией отмечалось повышение не только чис-

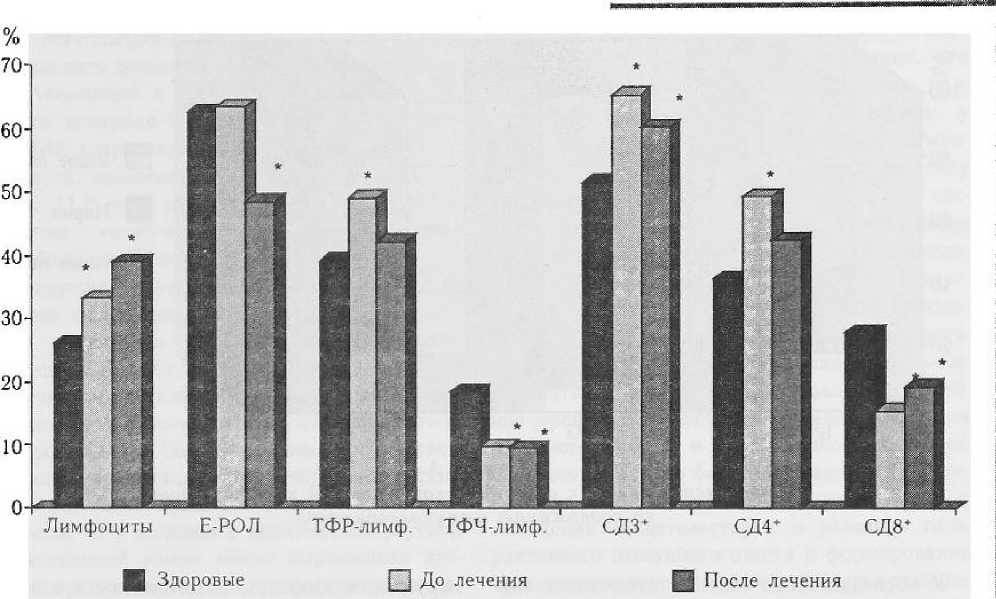

Рисунок 2

Изменение популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов у больных с хронической ртутной интоксикацией.

и — достоверные изменения по сравнению с контролем

ла НГ, содержащих активные формы кислорода, но и уровня активных радикалов кислорода в каждой формазанположительной клетке, о чем свидетельствовал показатель СЦК/NBT (средний цитохимический коэффициент). Он был в 2,5 раза выше контрольных значений. В процессе лечения СЦК / NBT еще больше повышался и составлял 0,66 ± 0,07 усл. ед. (до лечения — 0,59 ± 0,04 усл. ед. при 0,23 ± 0,03 усл. ед. в контроле; р < 0,01). Максимальные значения показателя были зафиксированы у пациентов с ртутной интоксикацией II степени тяжести (0,70 ± 0,09; р < 0,01). Можно полагать, что тяжелые системные поражения у данной группы связаны с прямой или опосредованной окислительной атакой на клеточные структуры активных форм кислорода.

У больных с хронической ртутной интоксикацией выявлен стойкий дисбаланс в клеточном звене иммунитета. Общее количество лимфоцитов в среднем составляло 33,3 ± 0,76 %, что было существенно выше, чем в группе сравнения (р < 0,001), При этом у 60 % пациентов данные значения превысили общепринятую границу нормы. После проведенного традиционного курса лечения уровень лимфоцитов в периферической крови оставался высоким (39,1 ± ± 1,52 %), что может быть связано с относительным перераспределением клеток в циркуляции.

Результаты иммунофенотипирования лимфоцитов показали, что у больных с хронической ртутной интоксикацией повышено содержание СДЗ*-лимфоцитов. Их число составляло 65,3 ±2,11 % (р < 0,01) до лечения и 60,2 ± 1,97 % (р < 0,05) после традиционной терапии. Таким образом, в общей популяции лимфоцитов число клеток, содержащих Е-ре-цептор, и СДЗ+-лимфоцитов возрастало, что указывало на признаки аутоиммунного компонента в патологическом процессе.

У больных с хронической ртутной интоксикацией отмечалось повышение теофиллинре-зистентных лимфоцитов (ТФР) по сравнению с контрольными значениями (р < 0,01). У 70 % обследованных содержание ТФР-клеток с хелперной активностью превышало границу физиологической нормы.

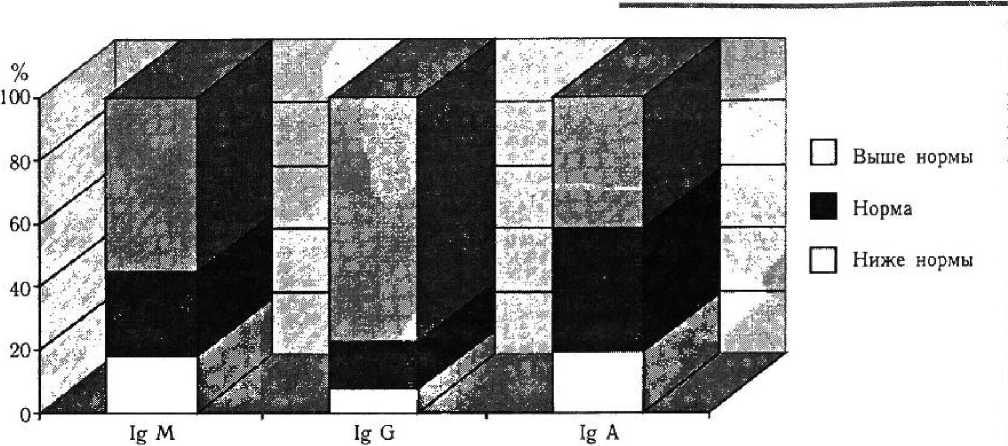

Рисунок 3.

Распределение больных с хронической ртутной интоксикацией по содержанию иммуноглобулинов

У обследованных больных отмечалось снижение теофиллин-чувствительных клеток (ТФЧ) (соответственно 9,74 ± 0,94 % при 18,6 ± 1,55 % в контроле (р < 0,001)). Такое состояние сохранялось и после курса лечения: 9,57 ± 1,46 % (р < 0,01) (см. рис. 2). Снижение функциональной активности ТФЧ-лимфоцитов ведет к преобладанию стимулирующего влияния клеток с хелперной направленностью, что было подтверждено и результатами иммунофенотипирования. У больных с хронической ртутной интоксикацией установлено статистически значимое снижение СД8+-лимфоцитов, соответственно 15,4 ± ± 1,12 % и 27,9 ± 1,53 % (р < 0,01). После курса лечения их число повышалось, но продолжало оставаться на 32 % ниже контрольного уровня — 19,3 ± 1,34 % (р < 0,01). Снижение цитотоксического пула Т-лимфоцитов, входящих в группу СД8+-клеток, повышает чувствительность организма к инфекционным патогенам, особенно к вирусным, и объясняет формирование очагов хронической инфекции у больных ртутной интоксикацией.

Изучение иммунорегуляторного индекса СД4*/СД8+ (ИРИ) показало, что у пациентов он в 2,6 раза превышал значения в группе контроля. Это свидетельствовало о нарушении соотношения иммунорегуляторных лимфоцитов.

При исследовании состояния В-системы иммунитета были обнаружены определенные нарушения, имеющие патогенетическое значение. Так, по средним показателям был выявлен относительный и абсолютный В-лимфоцитоз (соответственно 12,9 ± 0,98 % (р < 0,05) и 268 ± 25,3 % (р < 0,05)), что свидетельствует о повышенной активности клеток с экспрессией М-рецепторов. Такое же состояние В-кле-ток отмечалось и при определении рецептора СД19*: 12,9 ± 0,78 % (р < 0,001) у больных в относительных значениях и 237 ± 24,3 (р < 0,01) в абсолютных числах, соответственно при 6,8 ± 0,52 % и 120 ± 4,16 в группе контроля.

Наряду с изменением популяции В-лимфо-цитов у пациентов выявлены существенные нарушения в иммуноглобулиновом статусе, в частности, гипериммуноглобулинемия Так, у больных в 55,5 — 77,6 — 41,8 % случаев был повышен уровень изотипов иммуноглобулинов — Ig М, Ig G и Ig А, который не снижался в процессе лечения, что позволяет говорить о длительной циркуляции этих антител и нарушении их выведения из организма на фоне имеющейся у пациентов вторичной гранулоцитопатии (рис. 3).

Наличие у больных гиперактивной иммунной реакции подтвердило изучение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в периферической крови. У пациентов с хронической ртутной интоксикацией количество мелкодисперсных циркулирующих иммунных комплексов, наиболее патогенных в связи с нарушени- ем их поглощения фагоцитами и способностью образовывать депозиты под эндотелием сосудов, было повышено в 1,45 раза по сравнению с группой контроля (р < 0,01). Количество мелких ЦИК возрастало по мере увеличения длительности заболевания — от 80 ± 8,12 до 110 ± 11,2 усл. ед. Это может приводить к развитию «иммунокомплексного» синдрома, высвобождению активных форм кислорода, гиперпродукции лизосомальных ферментов и цитокинов, активации системы комплемента.

На основании полученных результатов нами сделаны следующие выводы: 1) развитие хронической ртутной интоксикации происходит на фоне нестабильности иммунофизиологичес-ких процессов. У 88,5 % больных хронической ртутной интоксикацией выявлены клинические и лабораторные признаки иммунной недостаточности; 2) у больных с хронической ртутной интоксикацией имеет место выраженная вторичная гранулоцитопатия как форма иммунодефицитного состояния. Выявлена депрессия рецепторного аппарата и фагоцитарной способности нейтрофилов на фоне гиперактивации их кислородзависнмой системы цитотоксичности. Значительная дисфункция в системе нейтрофильных гранулоцитов наблюдается у лиц, имевших в анамнезе длительный контакт с ртутью, и страдающих классическим меркуриа-лизмом в сочетании с инфекционным иммунопатологическим синдромом; 3) выявлен стойкий дисбаланс в показателях Т-клеточного имму-нитета. Парциальная недостаточность супрессорных клеток сопровождается повыше нием всей популяции лимфоцитов, пула хелпер-ных клеток и индекса иммунорегуляции, что увеличивает риск развития аутоиммунных процессов. Эти изменения более выражены у больных с клиническими признаками иммунной недостаточности, протекающих по типу аутоиммунного и смешанного синдромов, а также при хронической ртутной интоксикации средней степени тяжести; 4) у всех обследованных групп пациентов с хронической ртутной интоксикацией независимо от преобладания иммунопатологического синдрома, возраста, пола, степени тяжести заболевания, длительности контакта со ртутью наблюдалось повышение уровня В-лимфоцитов, иммуноглобулинов изотипов М, G, А и мелкодисперсных иммунных комплексов на фоне нарушения иммунорегуляции и фагоцитарных процессов. Данные изменения свидетельствуют о развитии гиперактивного иммунного ответа и формировании «иммунокомплексного синдрома», утяжеляющего течение основного заболевания.

Иммунологическое исследование рекомендовано включить в программу обследования больных с хронической ртутной интоксикацией. Наличие дисфункции нейтрофильных гранулоцитов с гилерактивацией внутриклеточной кислородзависнмой системы цитотоксичности обосновывает необходимость применения антиоксидантных препаратов. Необходимо также проведение мероприятий, направленных на выведение цитотоксичных циркулирующих иммунных комплексов и рациональной иммунокорригирующей терапии.

Список литературы Иммунопатогенетические процессы при хронической ртутной интоксикации

- Долгих О. В. Особенности функционального состояния иммунной системы в условиях воздействия низкомолекулярных химических соединений/О. В. Долгих, Н. Н. Кеворков//Мед. иммунология. 2002. Т. 4. No 3. С. 473 -476.

- Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология/Г. Н. Дранник. М.: МИА, 2003. 604 с.

- Костова В. А. Клинико-токсические аспекты микромеркуриализма/В. А. Костова, В. Н. Петрова, С. С. Крыстева//Медицина труда и промышленная экология. 1995. № 7. С. 17 -20.

- Литовская А. В. Состояние иммунной системы при воздействии профессиональных факторов химической природы/А. В. Литовская, И. В. Егорова//Иммунология. 1997. № 6. С. 63.

- Маняшин О. А. К вопросу адаптации иммунной системы человека при профессиональном воздействии ртути/О. А. Маняшин, И. С. Батьянов, В. Г. Соболев//Институт гигиены труда и профессиональных заболеваний ВСФ АМН СССР. Тезисы докладов. М., 1995. Т. 2. С. 81 -82.

- Ретнев В. М. Ртутная опасность -проблема XX века/В. М. Ретнев//М.: Медицина, 1996. С. 125 -134.

- Смирнов А. Г. Влияние малых концентраций ртути на центральную нервную систему/А. Г. Смирнов, М. Л. Чухловина, В. Д. Жарская//Гигиена и санитария. 1998. № 5. С. 49 -51.

- Хаитов Р. М. Экологическая иммунология/Р. М. Хаитов, Б. В. Пинегин, X. И. Истамов. М.: ВНИРО, 1995. 219 с.

- Хаитов Р. М. Физиология иммунной системы/Р. М. Хаитов. М.: ВИНИТИ РАН, 2001. 224 с.

- Черешнев В. А. Физиология иммунной системы и экология/В. А. Черешнев, Н. Н. Кеворков, Б. А. Бахметьев//Иммунология. 2001. № 3. С. 12 -16.