Иммунопатогенетический фактор риска развития нефропатии при ревматоидном артрите у детей

Автор: Рахманова Лола Каримовна, Рахманов Акрамжон Музаффарович

Журнал: Re-health journal.

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 2 (10), 2021 года.

Бесплатный доступ

Ушбу мақолада муаллифлар томонидан олиб борилган адабиётлар шарҳи натижасида, болалардаги аутоиммун диатез, ревматоид артрит ва ревматоид нефрит патогенези умумий иммунопатологик характерга эгалиги аниқланди. Бироқ аутоиммун диатез, ревматоид артрит юзага келиши ва ривожланишининг, ҳамда ушбу беморларда иммунопатологик реакциялар асосида келиб чиққан буйраклар амилоидозининг муҳим омили бўлиб ҳисобланади.

Нефропатия, аутоиммун диатез, ревматоид артрит

Короткий адрес: https://sciup.org/14125536

IDR: 14125536

Текст научной статьи Иммунопатогенетический фактор риска развития нефропатии при ревматоидном артрите у детей

БОЛАЛАРДА РЕВМАТОИД АРТРИТДА НЕФРОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУНОПАТОГЕНЕТИК ХАВФ ОМИЛИ

Ушбу мақолада муаллифлар томонидан олиб борилган адабиётлар шарҳи натижасида, болалардаги аутоиммун диатез, ревматоид артрит ва ревматоид нефрит патогенези умумий иммунопатологик характерга эгалиги аниқланди. Бироқ аутоиммун диатез, ревматоид артрит юзага келиши ва ривожланишининг, ҳамда ушбу беморларда иммунопатологик реакциялар асосида келиб чиққан буйраклар амилоидозининг муҳим омили бўлиб ҳисобланади.

Калит сўзлар: нефропатия, аутоиммун диатез, ревматоид артрит.

В настоящее время ревматоидный артрит (РА) превратился в медикосоциальную проблему и привлекает к себе особое внимание ревматологов и педиатров, что обусловлено заметным ростом случаев заболевания среди детей, нередко тяжёлым и прогрессирующим течением болезни с тенденцией к ранней инвалидизации больных. По данным ВОЗ 1/10 нетрудоспособности и 1/3 инвалидности приходится на ревматические болезни [1, 33, 86].

В последние годы достигнуты определенные успехи в диагностике и терапии РА. Несмотря на это многие аспекты этой проблемы остаются не изученными. Так, предстоит большая работа по определению основных факторов риска, патогенеза, особенностей клинического течения РА у детей, выяснению причины хронизации воспалительного процесса, усовершенствованию критериев диагностики и методов лечения, что имеет большое значение для профилактики ранней инвалидизации среди населения.

Поражения почек в начале РА является прогностически неблагоприятным признаком, свидетельствующим о высокой степени активности и тяжести течения, высоком риске плохого исхода болезни, которой чаще протекает латентно, имеет склонность к прогрессированию и ее итогом является вторично сморщенная почка с развитием хронической почечной недостаточности и гибелью больного от уремии.

В настоящее время определение клинико-лабораторных маркеров, характерных для разных вариантов РА при коморбидности с различными патологиями, в том числе аутоиммунным диатезом (АиД) и ранняя профилактика осложнений остается приоритетным направлением научных исследований.

В Республике Узбекистан уделяется особое внимание охране здоровья матери и ребенка, на повышение эффективности, качества и доступности медицинской помощи, поддержку здорового образа жизни и профилактику заболеваний, в том числе путем формирования системы медицинской стандартизации, внедрения высокотехнологичных методов диагностики, лечения и эффективных моделей диспансеризации [45, 51]. В этом плане улучшение здоровья детей, особенно в раннем детстве, совершенствование диагностики, лечения и ранняя профилактика осложнений аутоиммунных заболеваний самыми современными способами имеет важную значение в медицинской практике.

Современное представление о аутоиммунном диатезе у детей

Конституция - это совокупность относительно устойчивых морфологических и функциональных свойств человека, обусловленная наследственностью, возрастом, а также длительными и интенсивными влияниями окружающей среды, определяющая функциональные способности и реактивность организма [8, 9, 19, 23, 26].

Диатез – генетически детерминированная особенность организма, определяющая своеобразие его адаптивных реакций и предрасполагающая к определенной группе заболеваний, т.е. «наследственное предрасположение»

Факторы риска формирования многих заболеваний заключаются не только в воздействии окружающей среды, но подчас, в большей мере, в конституциональных особенностях организма. Полагают, что большинство хронических заболеваний имеет в своей основе конституцию больных. В этом смысле диатезы рассматривают как предболезни. Выделение того или иного вида диатеза помогает в разработке рекомендаций по первичной профилактике, возможных в будущем заболеваний [2, 3, 49, 50, 58].

Таким образом, диатез - это предрасположенность, предболезнь, преднедостаточность тех или иных метаболических механизмов. Определить предрасположенность и степень риска возникновения заболевания значительно сложнее, чем поставить диагноз уже развившегося заболевания, даже в случаях его минимальных проявлений Предрасположенность (или диатез) к заболеваниям определяется особенностями структуры и функции одной или нескольких систем организма: иммунной, ЦНС, нервно-гуморальной [8, 14, 16, 18, 59].

Амплитуда колебания «нормального» функционирования организма очень индивидуальна. Крайние показатели нормы и компенсированные дефекты метаболизма и составляют сущность предрасположенности (диатеза). В тех случаях, когда организм не может обеспечить адаптацию к меняющимся условиям внешней среды, предрасположенность реализуется заболеванием. В настоящее время выделяют около 20 видов диатеза, объединенных в группы: I. Иммунопатологические:

атопический, аутоиммунный, лимфатический, инфекционно-аллергический. II. Дисметаболические: мочекислый, оксалатный, диабетический, геморрагический, адипозодиатез. III. Органотопические: нефротический, интестинальный, гипертонический, кардиоишемический, атеросклеротический. IV. Нейротопические: психо-астенический, вегето-дистонический [16, 22, 23, 26, 37, 58].

В основе аутоаллергических диатезов лежит неспособность к формированию или поддержанию иммунологической толерантности по отношению к собственным антителам (собственным клеткам, белкам или нуклеиновым кислотам) под влиянием различных, чаще всего инфекционных стимулов (цитомегаловирусы) [46, 47, 71]. Различают органонеспецифическую форму (люпоидный диатез), обусловливающую предрасположенность к возникновению у детей системной красной волчанки, ревматоидного артрита, некоторых заболеваний соединительной ткани, иммуногемопатий, и органоспецифическую, лежащую в основе формирования органной патологии типа аутоиммунного тиреоидита, орхита, энцефалита и др [42, 50, 60, 63].

Аутоиммунный диатез - (аутоиммунных реакций, «люпоидный диатез») повышенная чувствительность кожи к УФО-облучению, значительное повышение уровня гамма – глобулинов в крови, нередкое выявлние LE-клеток, антинуклеарных факторов, в состоянии полного клинического благополучия, поликлональная активация В-лимфоцитов, а также Т-хелперов при снижении активности Т-супрессоров, повышенная, спонтанная бластная трансформация лимфоцитов или ее активация тканевыми антигенами, повышенный уровень IgM, гипокомплементемия (особенно дефицит комплемента С3 [26, 56, 70, 85]. По данным американских авторов, врожденная склонность к аутоиммунным заболеваниям прослеживается у 10% населения США, пенетрантность у женщин в 2 раза больше, чем у мужчин [52, 55, 64]. Изучают роль персистирующих вирусных инфекций в провоцировании трансформации диатеза в аутоиммунное заболевание.

Критерии диагностики аутоиммунного диатеза: I. Анамнестические данные: в генеалогическом анамнезе об аутоиммунных поражениях, системных заболеваниях соединительной ткани (системная красная волчанка, ревматоидный артрит и др.), иммуногемопатиях, фотодерматозах у ближайших родственников ребенка. II.Патогенетические: активность IR-генов (повышенная реакция бласттрансформации лимфоцитов); повышенная активность альфа-глицерофосфатдегидрогеназы в лимфоцитах. Гипергамма- и дисгаммаглобулинемия с повышением IgM; гипогаммаглобулинемия, сочетающаяся с гиперплазией лимфоидной ткани.

Профилактика заболеваний, к которым предрасположены дети с диатезами, должна начинаться до рождения ребенка [30]. Еще до беременности необходимо позаботиться о лечении хронической генитальной и экстрагенитальной патологии у будущей матери. Беременная женщина должна соблюдать рациональную диету. Важное значение играет устранение с первого 7 месяца беременности профессиональных вредностей, избыточного пребывания на солнце, прекращение активного и пассивного курения, неблагоприятного воздействия различный излучений, медикаментов. Следует иметь в виду, что пролонгированное естественное вскармливание является важным фактором при предупреждении многих заболеваний. Вопросы питания детей с диатезами являются ключевыми для предотвращения развития таких заболеваний как атопический дерматит, бронхиальная астма, пищевая аллергия. Важное место питание занимает и в предотвращении развитий обменных заболеваний [2, 13, 14, 16, 30, 60, 62].

Существенным моментом предупреждения развития заболеваний является контроль за состоянием окружающей среды Известно, что частые инфекционные заболевания, аллергические болезни напрямую связаны с неблагополучием в состоянии окружающей среды [14, 16, 58]. Укрепление иммунологической реактивности организма таких детей путем закаливания, организации рационального образа жизни, применения адаптагенов, иммуномодуляторов поможет уменьшить частоту инфекционных заболеваний и патологических состояний, к которым были предрасположены дети с диатезами [32, 37, 41,43].

Данные из источников предполагают, что дети с аутоиммунным диатезом имеют более высокий риск развития различных аутоиммунных заболеваний в дальнейшем. С патогенетической точки зрения коморбидное течение аутоиммунных заболеваний, в том числе ревматоидный артрит с аутоиммунным диатезом, ускоряет развитие висцеральных изменений (нефропатии).

Новые взгляды на иммунопатологические процессы при ревматоидном артрите у детей

Ревматоидный артрит (РА), как у взрослых, так и у детей представляет собой общее заболевание из группы коллагенозов, имеющее в своей основе иммунологические процессы и характеризующееся циклическим затяжным или хроническим течением с системным поражением соединительной ткани, преимущественно опорно-двигательного аппарата [1, 4, 5,12, 20].

Социальная значимость этого заболевания чрезвычайно велика, ибо оно имеет тенденцию ко все большему распространению во всем мире, приводит к ранней потере трудоспособности и инвалидизации больных [33, 52, 54, 86]. РА регистрируется во всех странах мира с различными климатогеографическими условиями с частотой от 0,6 до 1,5% [1, 28, 31, 36, 56]. При этом, заболевание развивается чаще у женщин, чем у мужчин. По данным источников в различных климатогеографических зонах СНГ РА страдают от 0,24 до 1,5% взрослого населения, а за рубежом- от 1 до 3,3% населения. Особенно высокая частота РА установлена среди родственников первой степени родства (3,5%), а наибольший процент заболеваемости (5,1%) обнаруживается у женщин первой степени родства [33]. В семьях больных РА гораздо чаще, чем в общей популяции, выявляется ревматическая лихорадка и другие аутоиммунные и инфекционно-аллергические заболевания, т.е. наблюдается семейная агрегация, которая может быть обусловлена наследственной предрасположенностью к воздействиям факторов внешней среды (перенесенные инфекционные заболевания, физические и психологические травмы, переохлаждение организма и др.).

По данным эпидемиологических исследований частота РА среди детей в США составляла до 10 случаев, в Европе -5-10 случаев, в Финляндии - 19,6, в Англии - 16-27 случаев на 10000 детского населения [67, 68, 69, 70, 74, 78]. Среди детского населения в Узбекистане РА состаяляет от 0,08% до 2,1% случаев [1].

У детей РА, примерно в половине случаев начинается до 5-7-летнего возраста, гораздо реже до первого года жизни и после 13 лет. При этом, девочки заболевают в 1,5-2 раза чаще мальчиков [1, 70]. Повышенная степень возрастного риска, преимущественное распространение заболевания у девочек, по-видимому связано с ранними физиологическими гормональными отклонениями организма.

Факторы, способствующие возникновению РА весьма многочисленны. Ряд авторов указывают на этиологическую роль стрептококков, стафилококков, дифтероидов, клостридий, хламидий, иерсинеозной инфекции, микоплазм, риккетсий как возможных возбудителей РА [79, 80, 81]. Другие исследователи полагают, что возбудителями РА являются парвовирусы, вирусы гепатита В, вирусы краснухи. Многие авторы приводят сведения о том, что возбудителями заболевания являются вирусы Эпштейна-Барра, локализующиеся в В-лимфоцитах и обладающие способностью нарушать синтез иммунолобулинов [48, 82].

Однако, до настоящего времени не получено убедительных данных, свидетельствующих о специфичности какого-либо конкретного из перечисленных выше микроорганизмов как возбудителя РА.

В отдельных случаях фактором, провоцирующим развитие РА у детей, может быть травма суставов. Некоторые исследователи отводят решающую роль в возникновении РА пищевым агентам и неблагоприятным социально-бытовым условиям. Ряд авторов полагают, что в развитии РА большое значение принадлежит эндогенным факторам - возрастному, генетическому и эндокринному [70, 72, 73, 74, 76, 77].

По мнению этих исследователей различные неблагоприятные воздействия внешней среды (интеркуррентные заболевания, гиперинсоляция, физические травмы, психологические факторы, применение некоторых медикаментов и др.) активируют первоначальный инфекционный агент, являющийся пусковым механизмом в становлении ответных иммунных реакций в организме, предрасположенном к развитию патологического процесса.

В настоящее время подавляющее большинство исследователей признают большую роль наследственной предрасположенности в развитии РА у детей. Исследования ученых показали, что вероятность риска развития болезни у детей в семьях, где имеются больные какими-либо коллагеновыми заболеваниями увеличивается в 4,7 раза. В исследованиях С.А.Рахимова [31] тоже подчеркивается значение и большая роль семейного фактора в возникновении РА у детей.

Развитие этого патологического процесса связано не столько с особенностями первичного агента, сколько с индивидуальной реакцией организма на его воздействие. Эта реакция является в большой мере генетически детерминированной. Поэтому в последние годы при изучении роли наследственных механизмов в патогенезе РА уделяется большое внимание исследованию антигенов главного комплекса гистосовместимости.

Результаты довольно большого числа исследований указывают на наличие ассоциативной связи HLA-антигенов с клиническими признаками болезни, что свидетельствует об их прогностическом значении в отношении характера течения и исхода болезни [70, 72, 76, 77].

Обращает на себя внимание то, что ряд исследователей [73, 74] обнаружили наличие одинаковых антигенных ассоциаций HLA- комплекса у детей и взрослых лиц, страдающих РА, это подтверждает единство патогенетических механизмов при этом заболевании у детей и у взрослых, так как нет такой формы РА у взрослых лиц, которая не встречалась бы у детей; разница заключается лишь в частоте конкретных клинических форм заболевания у взрослых и у детей. Поэтому обоснованным является взгляд ряда авторов на РА, как заболевание гетерогенное и у взрослых лиц и у детей [1, 4, 5].

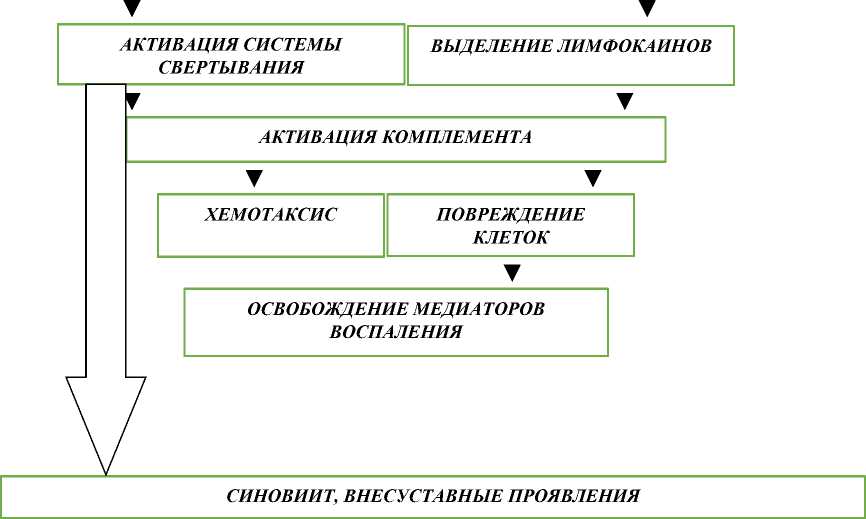

В настоящее время подавляющее большинство исследователей считают, что в основе патогенеза РА лежит расстройство иммунорегуляции различных этиологических факторов на организм, отличающийся генетической предрасположенностью к развитию заболевания (рис.1).

Рис.1. СХЕМА ПАТОГЕНЕЗА РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ▼

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ▼

ДИСБАЛАНС ФУНКЦИИ Т, В ЛИМФОЦИТОВ ▼

НАРУШЕНИЕ РЕГУЛЯЦИИ ИММУННОГО ОТВЕТА

▼ ▼

|

ДЕФИЦИТ Т-ЛИМФОЦИТОВ И НЕДОСТАТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ СИНТЕЗА АНТИТЕЛ |

СИНТЕЗ В-ЛИМФОЦИТАМИ АГРЕГИРОВАННЫХ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ |

▼ ▼

ОБРАЗОВАНИЕ АНТИТЕЛ К АГРЕГИРОВАННЫМ ИММУНОГЛОБУЛИНАМ-РЕВМАТОИДНЫМ ФАКТОРАМ

▼

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНТИТЕЛ И РЕВМАТОИДНЫХ ФАКТОРОВ С ОБРАЗОВАНИЕМ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Современные особенности поражения почек при ревматоидном артрите у детей

В преобладающем большинстве случаев патологический процесс при РА локализуется вначале синовиальной оболочке суставов, однако в дальнейшем наблюдаются изменения соединительной ткани других органов. В основе поражения многих органов и систем лежат васкулиты, носящие иммунокомплексный характер [1,

4, 5, 12, 57, 67]. Выраженность клинико-лабораторных проявлений поражения других органов и систем при РА зависит от клинической формы заболевания. У больных преимущественно суставной формой заболевания в клинической картине выступает на первый план поражение суставов, тогда как проявления поражения других органов отсутствуют или выражены очень слабо, а при суставно-висцеральной форме, наряду с суставным синдромом, уже в начале заболевания обнаруживаются отчетливые признаки поражения различных органов и систем [9, 24, 54].

У больных РА может иметь место поражение лимфатических узлов (лимфаденопатия), нервной системы, селезенки и желудочно- кишечного тракта (амилоидоз, гастрит, энтерит, колит), печени (гепатит, дистрофия, некроз, склероз клеток), мышечной системы (дистрофия, атрофия), легких (интерстициальная пневмония, пневмосклероз), сердца (кардит), главных эндокринных желез - гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы и глаз [2, 3, 36, 42, 43, 44, 48]. Поражение указанных органов и систем способствует более тяжелому течению заболевания, создает дополнительные трудности лечения больных и усугубляет прогноз патологического процесса. [12, 15, 25, 29, 32, 39, 66].

В последние годы внимание исследователей больше привлекает функциональное состояние почек при РА. Установлено что почки при этом заболевании поражаются примерно в 50-60% случаев и вовлечение их в патологический процесс может проявляться в виде амилоидоза [15, 29, 38, 42, 52], гломерулонефрита, нефроангиосклероза, интерстициального нефрита и пиелонефрита [6, 7, 21, 63, 64]. Было установлено, что нефропатия у больных РА часто проявляется протеинурией разной степени выраженности, микрогематурией и лейкоцитурией, признаками почечной недостаточности, но нередко клинические признаки отсутствовали, что послужило основанием к выделению субклинической стадии почечного процесса у больных РА. Более поздние исследования с применением иммуногистохимических и электронно-микроскопических методов позволили обнаружить у больных РА практически все морфологические типы гломерулонефрита [46, 53].

Клинико-лабораторная симптоматика поражения почек при РА может проявляться отеками лица, мошонки, голеней и стоп или только протеинурией различной степени выраженности или гематурией, артериальной гипертензией, нефротическим синдромом или изолированным мочевым синдромом. Поражение почек при РА может в течение длительного времени протекать латентно, либо неуклонно и быстро прогрессировать, итогом чего является вторично сморщенная почка с клинической картиной хронической почечной недостаточности [13, 56, 60].

Ряд авторов предполагают, что возникновение гломерулонефрита при РА является предстадией амилоидоза почек [36, 67, 68, 69]. По данным H.L.F. Currey и J.Woodlend назначение преднизолона больным РА с поражением почек приводило к улучшению состояния больных и ликвидации клинико-лабораторных проявлений гломерулонефрита. Однако многие ученые не обнаруживали положительной динамики почечного процесса у больных РА при назначении кортикостероидных препаратов, а по мнению некоторых авторов применение противовоспалительных препаратов и кортикостероидов может привести даже к нарастанию клинической и морфологической симптоматики поражения почек при этом заболевании [39, 70, 72, 73, 74]. Некоторые авторы на основании результатов собственных исследований тоже пришли к выводу о том, что назначение нестероидных противовоспалительных препаратов может в ряде случаев усугублять поражение почек при РА [56, 75]. Кроме того, в литературе приводятся сообщения, авторы которых связывают возникновение нефропатии у больных РА с назначением им препаратов золота, Д-пеницилламина, циклоспорина А, левамизола [76, 77, 78]. Однако большинство исследователей считает поражение почек при этом заболевании патогномоничным признаком, являющегося одним из проявлений иммунокомплексной патологии [31, 69].

Частота встречаемости АА-амилоидоза почек при РА у детей составляет от 0,8 до 2,0 %, у взрослых с длительностью РА 28,3 года - 8,9 % [5, 84, 85]. В последние годы на фоне иммунобиологической терапии частота АА-амилоидоза почек у взрослых уменьшилась до 2,5 % [67, 72, 80]. На сегодняшний день установлен основной механизм развития АА-амилоидоза, который заключается в постоянном или периодическом повышении концентрации сывороточного амилоида А (SAA). Установлено, что на синтез SAA влияют провоспалительные цитокины: IL-1, IL-2, IL-11, IL-6, ФНО-α и другие. Для реализации амилоидогенного потенциала SAA необходимо не только воздействие воспалительного процесса в организме, но и его продолжительность.

В настоящее время с интересом обсуждается роль генетических факторов в развитии АА-амилоидоза почек при РА. АА-амилоидоз почек чаще всего развивается у детей при системной форме, у взрослых — при системной и полиартикулярной формах РА. Первым симптомом АА-амилоидоза почек является изолированная протеинурия, которая трансформируется в нефротический синдром [17, 34, 35, 86]. Особенности нефротического синдрома заключаются в отсутствии в большинстве случаев гиперхолестеринемии, сочетании у некоторых больных с артериальной гипертензией, гематурией, нарушением функции почек [48, 61, 62, 83]. Основным методом, подтверждающим диагноз АА-амилоидоза почек, является прижизненное морфологическое исследование почек. Повышение уровня SAA в крови у детей с РА отражает степень воспалительного процесса и рассматривается как фактор риска развития АА-амилоидоза почек [10, 27, 28]. При этом применение иммунобиологических препаратов (тоцилизумаб, анакинра) имеет терапевтическую эффективность [11, 87].

Наряду с поражением суставов у больных РА отмечается вовлечение в патологический процесс других органов и систем [17]. Одним из патогномоничных висцеральных признаков процесса ряд авторов считают поражение почек, которое может проявляться манифестной клинической картиной, но чаще протекает латентно и диагностируется только при применении специальных методов исследования [65, 71]. Вовлечение почек в патологический процесс является неблагоприятным прогностическим признаком, поскольку итогом поражения почек у этих больных может быть развитие хронической почечной недостаточности [38, 40, 44, 45].

Резюмируя изложенные выше данные специальной литературы, можно заключить, что поражение суставов и других органов при РА является следствием развития иммунопатологических реакций у лиц, генетически предрасположенных к возникновению этого заболевания. Иммунную природу РА подтверждает выявление у больных ревматоидного фактора, различных аутоантител, иммунных комплексов, сенсибилизированных к компонентам соединительной ткани лимфоцитов, сходство очаговых патогистологических изменений с проявлением иммунного воспаления, невозможность обнаружения инфекционного агента и безрезультатность противоинфекционной терапии при эффективности лечения больных иммуносупрессивными препаратами [79, 81, 83].

Однако данные литературы о патогенезе и характере клинико-лабораторных проявлений почечных нарушений при этом заболевании у взрослых лиц немногочисленны и разноречивы, тогда как почечная патология у детей, страдающих

РА, остается вообще малоизученной проблемой и до настоящего времени не проводилось комплексных исследований при коморбидном течении РА у детей с иммунодефицитными патологиями, в том числе АиД, которой остается актуальным в педиатрической и взрослой ревматологии.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что патогенез аутоиммунного диатеза, ревматоидного артрита и ревматоидного нефрита у детей имеет общий иммунопатологический характер. Однако аутоиммунный диатез является важным фактором риска возникновения и прогрессирования ревматоидного артрита и последующего развития амилоидоза почек на основании иммунопатологических реакций у таких пациентов.

Список литературы Иммунопатогенетический фактор риска развития нефропатии при ревматоидном артрите у детей

- Алимжанов И.И., Ташбаев О.С., Рахманова Л.К. Ревматоидный артрит у детей. Монография. Ташкент. 2011. 260с.

- Ахваткина Н.Б, Махалова А.А. Особенности иммунитета детского возраста. Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ. 2012; 12: 4-8.

- Баранов А.А. Педиатрия. Краткое руководство. -М; ГЕОТАР-Медиа, 2014.-768с.

- Борисова, Т.П., Самсоненко С.В. Бадогiна Л.П. К вопросу о вторичном амилоидозе почек при ювенильном ревматоидном артрите у детей. Здоровье ребенка. 2020; (15): 4. С. 252-257.

- Бухарова Е.О. Функционально-морфологическое состояние почек при ревматоидном артрите. Автореф. Дисс. канд. мед. наук.-Томск, 2013.-28с.