Императивы политики несырьевого развития АПК юга России

Автор: Чернова О.А.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Агропромышленный и природохозяйственный комплексы Юга России: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 4 (6), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе анализа эволюционной динамики в аграрном секторе экономики России выделены внешние и внутренние факторы, которые определили его сырьевую модель развития. Анализируются проблемы перехода агропромышленного комплекса регионов Юга России на несырьевую модель развития. Определены основные задачи развития агропромышленного комплекса Юга России, рассматриваемые в качестве концептуальных императивов политики перехода на несырьевую модель хозяйствования.

Потенциал, обрабатывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, ресурсная зависимость, агропромышленное производство, модернизация, несырьевая модель, импортозамещение, стратегия развития

Короткий адрес: https://sciup.org/149131033

IDR: 149131033 | УДК: 332.

Текст научной статьи Императивы политики несырьевого развития АПК юга России

Последовательный переход национальной экономики на несырьевую модель развития и уход от ресурсной зависимости диктует необходимость инноватизации и модернизации реального, прежде всего промышленного, сектора и усиление потенциала обрабатывающих и перерабатывающих отраслей. Причем наиболее важное значение для российской экономики в современных условиях макроэкономической нестабильности имеет аграрно-промышленная сфера как основа обеспечения продовольственной безопасности страны. Курс высшего руководства страны на импортопродовольственное замещение изменили парадигму стратегических приоритетов политики развития национального агропромышленного комплекса (далее – АПК) [3; 6].

Проблемы несырьевого развития АПК имеют особое значение для регионов Юга России, профиль которых формируют в основном отрасли аграрно-промышленной специализации.

Для лучшего понимания императивов современной политики развития агропромышленного комплекса российских регионов (в том числе регионов Юга России) и последующего формирования инструментально-методологической платформы этапного движения от сырьевой модели к несырьевой представляет интерес рассмотрение тех внутренних и внешних факторов, которые определили нынешнее состояние АПК. Это тем более важно, поскольку именно с агропромышленным комплексом связывают приоритеты развития экономики Юга России [8; 9].

Проведенный анализ эволюционной динамики процессов реформирования аграрного сектора позволяет сделать вывод о том, что основы стагнационных процессов в несырьевом секторе АПК были заложены во второй половине ХХ века. В частности, период 1991–1998 гг. характеризуется трансформацией объекта управления в АПК и переходом от агропромышленной к агро-продовольственной политике [4]. На данном этапе реформ реализация идеи формирования и ускоренного развития крестьянско-фермерских хозяйств привела к структурным деформациям в системе АПК, нарушению межотраслевых связей и пропорций. Отметим, что именно в этот период определилась преимущественно сырьевая модель развития аграрного сектора России.

Аграрные реформы, проводимые в начале ХХI в., сформировали институциональный базис дальнейших преобразований в сельском хозяйстве. Были разработаны и приняты важнейшие документы, определившие направления агропро- довольственной политики в новых условиях: Земельный кодекс РФ, «Основные направления аг-ропродовольственной политики Правительства Российской Федерации на 2001–2010 годы», Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года», Закон «О развитии сельского хозяйства», приоритетный национальный проект «Развития АПК». В качестве приоритетных направлений было определено: развитие животноводства, развитие малых форм агробизнеса, а также повышение качества трудовых ресурсов в сельском хозяйстве путем привлечения молодых специалистов на село.

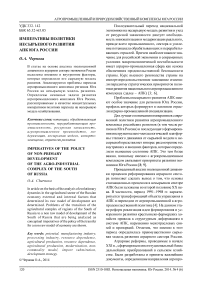

Тем не менее многие проблемы остались нерешенными. В частности, до настоящего времени не урегулированы должным образом земельные отношения (например, не востребованы и не имеют хозяина земельные доли), что ослабляет инвестиционную и инновационную компоненту государственной аграрной политики. Попытка концентрации производства животноводческой продукции в личных подсобных (фермерских) хозяйствах привела к ухудшению качества продукции и технологической деградации отрасли. Опережающий темп роста цен на энергоресурсы по сравнению с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию (см. рис. 1) привел к сокращению потоков продукции производственно-технического назначения в сельское хозяйство, что окончательно закрепило сырьевую ориентацию агропромышленного комплекса России, и усилению технологической многоукладности производства. Отметим, что начиная с 2011 г. темпы роста цен на сельскохозяйственную продукцию превысили темпы роста цен на электроэнергию, причем с вступлением России в ВТО данная тенденция сохранилась.

Следующий этап развития АПК России связан с принятием в 2007 г. «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008– 2012 гг.», которая обозначила окончательный переход к системе государственного управления развитием АПК, основанного на принципах программно-целевого подхода. Тем не менее, по справедливому замечанию С.С. Сулакшина, модель государственной политики в сфере АПК, изначально выбранная в период перехода к рыночной системе хозяйствования, в целом не изменилась [18, c. 86].

Агропромышленный комплекс России на сегодняшний день остается крупнейшим межотраслевым комплексом, объединяющим в своей структуре как сырьевую (сельское хозяйство), так и несырьевую (тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, пищевая промышленность) сферы деятельности, а также инфраструктурный блок (заготовка, хранение, транспортировка, торговля и др). В структуре обрабатывающих производств производство пищевых продуктов в России составляет 15,8 %, тог-

Рис. 1. Соотношение показателей индекса роста цен на электроэнергию для предприятий сельского хозяйства и цен на продукцию сельского хозяйства

Примечание. Составлено по: [12; 15–17].

да как, например, в Германии данный показатель равен 10,3 %, в Италии – 12,1 %, в Канаде – 12,8 % , в США – 13,5 %. Однако на протяжении последних десятилетий развитие АПК России имеет ярко выраженный вектор сырьевой направленности.

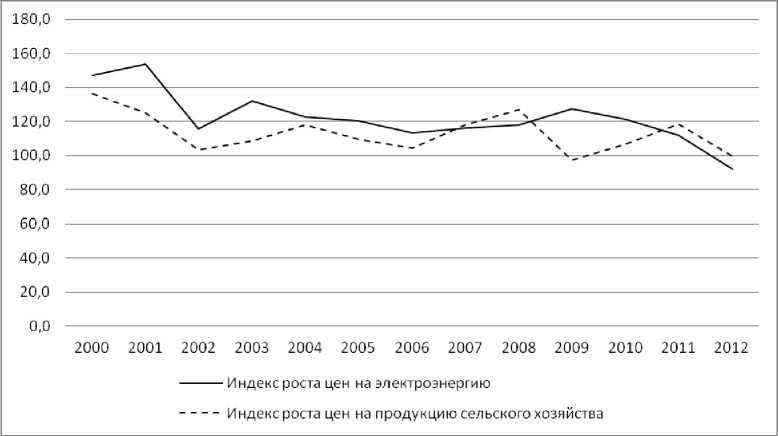

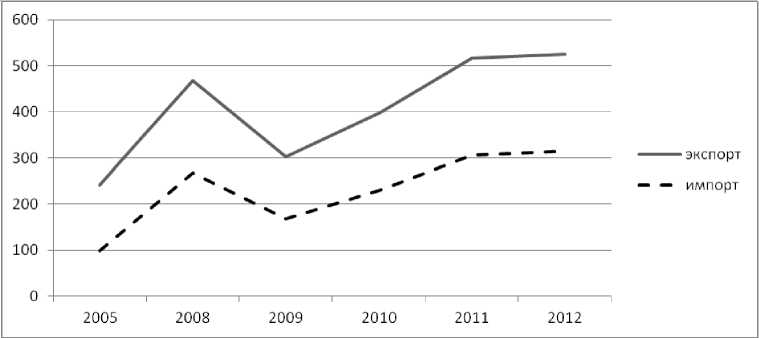

Модернизация сельскохозяйственных комплексов в последние годы осуществлялась исключительно за счет оборудования, поставляемого из-за рубежа. Так, показатели торговли технологиями по производству пищевых продуктов с зарубежными странами свидетельствуют о значительном преобладании соглашений импорта как по их абсолютному значению, так и в денежном эквиваленте (см. рис. 2).

Степень износа основных фондов в сфере сельскохозяйственного производства составляет 42,6 %, в сфере химического производства – 44,4 %. 80 % парка тракторов и сельхозмашин находится за пределами срока амортизации.

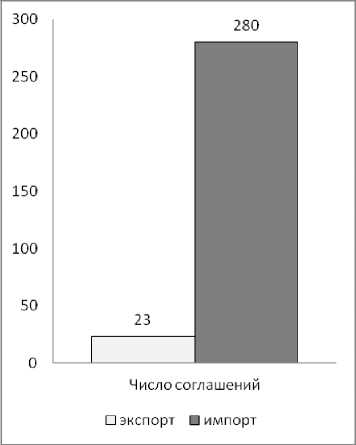

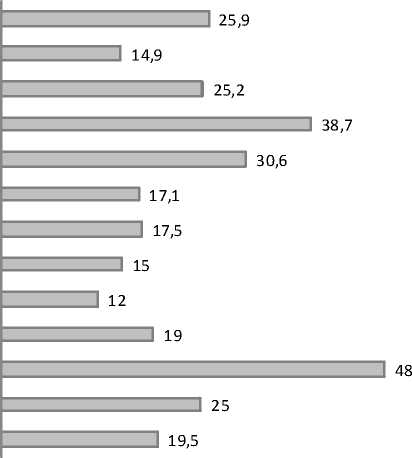

Несмотря на то что экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в России стабильно превышает импорт (см. рис. 3), тем не менее в структуре экспорта преобладают зерновые культуры, подсолнечное масло и рыба, тогда как готовые или консервированные продукты преимущественно импортируются. Например, импорт мяса составляет 1 937 тыс. т, в том числе мяса птицы – 531 тыс. т, картофеля – 461 тыс. т, сыров и творога – 399 тыс. т [17].

Рис. 2. Показатели торговли технологиями по производству пищевых продуктов с зарубежными странами

Примечание. Составлено по: [12].

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в России

Примечание. Составлено по: [13].

Как показывают результаты многочисленных исследований, ослабление АПК России имеет ярко выраженный сценарный характер. При этом к числу внутренних причин следует отнести прежде всего преимущественное финансирование полюсов роста и недофинансирование небольших населенных пунктов, имеющих сельскохозяйственную ориентацию [5; 6]. Как отмечает И. Абакумов, такая политика сокращения или прекращения финансирования провинциальных городов ведет к сокращению рабочих мест и покупательской способности населения, сужению рынков сбыта. «Внутренний спрос исчезает, сужаются рынки сбыта и наносится смертельный удар по товаропроизводителям села. А в крупных городах растут цены на продовольствие из-за растянутости логистических цепочек» [1].

Несмотря на некоторый прирост объемов выпуска отечественной сельскохозяйственной техники (см. таблицу), он является недостаточным для модернизационного развития отрасли. Например, ежегодная потребность в новых тракторах составляет 40–45 тыс. шт., тогда как фактический выпуск в 2011 г. достиг только 13,2 тыс. шт. При этом отечественная техника значительно отстает по своим технологическим характеристикам от импортных аналогов. Так, если у отечественных зерноуборочных комбайнов наработка за сезон составляет 200 га, то у зарубежных – в среднем 1 200 га [11].

В целом основными проблемами развития АПК России на современном этапе являются следующие:

– низкий уровень научно-технического потенциала АПК, что выражается в свертывании необходимых для сельского хозяйства разработок фундаментального и прикладного характера;

– низкий уровень трудового потенциала, миграция инновационно-активного населения из сельской местности;

– неразвитость механизмов и инструментов государственной поддержки промышленной сферы аграрного сектора экономики;

– усиление технологической деградации и обострение финансового неблагополучия значительной части сельскохозяйственных организаций в малых и средних городах.

Данные проблемы находят отражение и на региональном уровне.

Несмотря на то что для Юга России сельское хозяйство является ведущей отраслью общероссийской специализации (см. рис. 4), она относится к дотационным отраслям экономики и не демонстрирует значительных изменений в трендах развития.

Среди отечественных производителей несырьевого сектора значительную долю занимают производства с устаревшим технологическим укладом. Передовая техника и технологии, по оценкам экспертов, имеется только в 1,5 % крупных аграрных организаций и менее чем с 0,5 % фермерских хозяйств. Модернизационные проекты, реализуемые на отдельных предприятиях, не обеспечивают комплексного использования региональных ресурсов, что позволяет говорить о «лоскутной модернизации» экономики Юга России, которая ведет к усилению асимметрии в уровне социально-экономического развития отдельных территорий.

Вступление в ВТО привело к усилению существующих проблем и появлению дополнитель-

Таблица

Показатели производства машин и оборудования в России

|

Машины и оборудования |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

|

Элеваторы, шт. |

283 |

337 |

269 |

|

Сельскохозяйственные погрузчики, шт. |

1 407 |

652 |

856 |

|

Машины для внесения минеральных удобрений, шт. |

252 |

531 |

763 |

|

Косилки, тыс. шт. |

2,8 |

3,0 |

3,9 |

|

Зерноуборочные комбайны, тыс. шт. |

6,9 |

4,3 |

6,5 |

|

Доильные установки, тыс. шт. |

2,4 |

2,4 |

2,6 |

|

Тракторы для сельского и лесного хозяйства, тыс. шт. |

6,4 |

6,9 |

13,2 |

|

Сеялки тракторные, тыс. шт. |

4,0 |

1,8 |

2,4 |

|

Культиваторы, тыс. шт. |

32,6 |

25,6 |

28,8 |

|

Дробилки для кормов, тыс. шт. |

81,3 |

81,1 |

90,9 |

Примечание. Составлено по: [12].

Ставропольский край

Чеченская Республика

Республика Северная Осетия - Алания

Карачаево-Черкесская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Ингушетия

Республика Дагестан

Вол гоградская область

Астраханская область

Краснодарский край

Республика Калмыкия

Республика Адыгея

Ростовская область

Рис. 4. Доля сельского хозяйства в ВРП регионов Юга России, %

Примечание. Составлено по: [12; 13].

ных рисков, в том числе связанных с продолжающимся усилением расслоения в технологическом укладе. Вступление России в 2012 г. во Всемирную торговую организацию усугубило проблемы развития АПК в регионах России. Отсутствие научно обоснованной концепции и правовой базы при осуществлении аграрных реформ, неразвитость финансово-кредитного механизма, создающего условия для стимулирования модернизационных преобразований в несырьевом секторе АПК, практически низкий удельный вес предприятий с полным циклом переработки сельскохозяйственной продукции в общем количестве сельхозпроизводителей, низкий уровень внедрения современных технологий в сельское хозяйство, ведущий к значительному росту издержек, в совокупности привели, как констатируют исследователи, к низкой конкурентоспособности АПК на мировом рынке [2; 7–9; 14].

В частности, для регионов Юга России можно отметить наличие следующих проблем развития АПК:

– развитие кадрового потенциала отрасли, а также институциональной среды взаимодействия специалистов системы АПК; устаревание сельских кадров приводит к тому, что более 60 % сельских хозяйств оказываются не обеспеченными высококвалифицированными агрономами, зооинженерами, механиками и экономистами с высшим образованием [11];

– низкий уровень использования современных технологий, в том числе информационных. Так, лишь на 10 % сельскохозяйственных предприятий (преимущественно это крупные предприятия) применяют информационные технологии. Фермерский сектор Юга России практически не применяет современные информационные технологии. Если в странах Евросоюза более 50 % фермеров используют в своей деятельности компьютеры, то в России данный показатель не превышает 4 % [8].

В рамках вступления России в ВТО, а также в условиях реализации модели несырьевого развития национальной экономики выбор курса на реализацию стратегии импортозамещения, обусловленный внешними вызовами и угрозами, означает необходимость кардинальных изменений и в государственной политике развития агропромышленного комплекса.

Несмотря на наличие большого количества проблем, агропромышленный комплекс Юга России обладает значительным модернизационным потенциалом, в том числе в наращивании его несырьевого потенциала. Данная задача диктуется также взятым в современных условиях макроэкономической нестабильности курсом на уход от импортопродовольственной зависимости на- шей страны, что предполагает необходимость наращивания несырьевого потенциала российского агропромышленного комплекса и вырабатывания соответствущей государственной политики. Значительный природный потенциал Юга России может быть освоен в соответствии с показателями, определенными Доктриной продовольственной безопасности страны, только при условии развития на инновационной основе всего агропромышленного комплекса, и прежде всего сферы хранения и переработки продукции.

Подчеркнем несомненную важность активного участия государства как макрорегулятора в процессе перехода АПК на несырьевую модель развития. В данном контексте представляют не только практический, но и существенный методологический интерес концептуальные положения государственного мегапроекта, сформуриро-ванные по итогам Московского экономического форума, прошедшего 26–27 марта 2014 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова, направленные на выход России из сырьевой зависимости и последовательную активизацию несырьевых производств. В частности, для развития АПК и его ухода от стагнационной модели развития наибольшее значение имеет решение следующих задач:

– формирование новых производственных отношений в несырьевом секторе АПК с ориентацией воспроизводственного процесса на конечный результат;

– формирование институциональных условий, позволяющих развивать (но не трансплантировать извне) новые экономические отношения;

– развитие малых технологичных производств (фермерских хозяйств), применение передовых энергосберегающих технологий;

– развитие российской науки и системы трансфера инноваций в АПК;

– реализация кластерных проектов для обеспечения модернизации несырьевого сектора АПК с активным вовлечением ресурсного потенциала сельских поселений;

– повышение эффективности использования внутреннего ресурсного потенциала территории;

– формирование единого информационного пространства, позволяющее обеспечить непосредственные коммуникации участников модернизационных преобразований в системе АПК.

Указанные задачи можно рассматривать как концептуальные императивы политики несырьевого развития агропромышленного комплекса Юга России, определяющие базис для проведения дальнейших реформ.

Список литературы Императивы политики несырьевого развития АПК юга России

- Выступление И. Абакумова на Московском экономическом форуме 26-27 марта 2014 года в Москве. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://me-forum.ru/media/news/2456/(дата обращения: 13.09.2014). -Загл. с экрана.

- Карташов, Ф. Н. Конкурентоспобность сельского хозяйства России в условиях присоединения к ВТО/Ф. Н. Карташов//Системное управление: электрон. науч. период. изд. -2012. -№ 4. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://sisupr.mrsu.ru/2012-4/PDF/Kartashov_Piyanzina.pdf (дата обращения: 13.09.2014). -Загл. с экрана.

- Клинцевич, Р. И. Направления совершенствования разработки региональных программ развития АПК/Р. И. Клинцевич//Региональная экономика. Юг России. -2014. -№ 1. -С. 156-167.

- Коростелев, В. Г. Государственная политика и управление современной России в сфере сельского хозяйства/В. Г. Коростелев//Материалы научного семинара. -М.: Науч. эксперт, 2012. -Вып. 6 (53). -С. 117-120.

- Матвеева, Л. Г. Стратегические ориентиры сбалансированного несырьевого развития экономики Юга России в системе отношений «центр-периферия»/Л. Г. Матвеева, О. А. Чернова//Региональная экономика и управление: электрон. науч. журн. -2014. -№ 2 (38). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=327 (дата обращения: 14.09.2014). -Загл. с экрана.

- Митрофанова, И. В. Агропромышленный комплекс Юга России: статистика кризиса/И. В. Митрофанова//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2010. -№ 10. -С. 26-38.

- О рисках и угрозах обеспечения конкурентоспособности сельского хозяйства в условиях присоединения к ВТО//ФБГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.vniiesh.ru/news/9651.html (дата обращения: 15.09.2014). -Загл. с экрана.

- Оксанич, Н. И. Трансформация мер государственной поддержки АПК Южного федерального округа в условиях ВТО/Н. И. Оксанич//Региональная экономика. Юг России. -2014. -№ 1. -С. 148-155.

- Попова, Л. В. Практический опыт реализации стратегии развития регионального бренда для продукции промышленных предприятий АПК/Л. В. Попова, Н. В. Стрельцова//Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: ежегодник. -Вып. 13. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. -С. 492-498.

- Прикладная информатика в экономике: теория и практика/под общ. ред. проф. Л. Г. Матвеевой, проф. О. А. Черновой. -Ростов н/Д: Содействие -ХХI век, 2013. -367 с. 1

- Проект Стратегии инновационного развития агропромышленного комплекса РФ на период до 2020 года.-М., 2011//Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства: . -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.vniiesh.ru/documents/document_9509_Стратегия%20АПК%202020.pdf (дата обращения: 15.09.2014). -Загл. с экрана.

- Промышленность России. 2012: стат. сб./Росстат -М.: , 2012. -445 с.

- Регионы России. 2013: стат. сб./Росстат. -M.: , 2013. -462 c.

- Саидов, А. А. Конкурентоспособность АПК России после ее вступления в ВТО/А. А. Саидов//Научный журнал «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.online-science.ru/m/products/economi_sciense/gid186/pg24/(дата обращения: 23.10.2014). -Загл. с экрана.

- Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2004: стат. сб./Росстат. -M.: , 2004. -478 c.

- Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2009: стат. сб./Росстат. -M.: , 2009. -439 c.

- Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2013: стат. сб./Росстат. -M.: , 2013. -462 c.

- Сулакшин, С. С. Современная государственная политика и управление. Курс лекций/С. С. Сулакшин. -М.: Директ-Медиа, 2013. -386 с.