Импорт трубной продукции в Российскую империю в начале XX века

Автор: Акимов Антон Викторович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Модернизационные изменения

Статья в выпуске: 4 (23), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается импорт трубной продукции на территорию Российской империи в начале XX в. в объемном и стоимостном выражении. При этом особое внимание уделяется формированию классификации труб в таможенных тарифах и ставке ввозной таможенной пошлины. Также подробно рассматриваются доля импорта от внутреннего рынка и импорт труб по отдельным странам.

Импорт, рынок, чугунные трубы, железные трубы, ставка, ввозная таможенная пошлина, таможенный тариф, доля импорта

Короткий адрес: https://sciup.org/14723692

IDR: 14723692 | УДК: 339.562:621.643„19“(470)

Текст научной статьи Импорт трубной продукции в Российскую империю в начале XX века

В конце XIX – начале XX в. производство трубной продукции получило широкое распространение в Российской империи, что было связано с использованием труб во многих важнейших отраслях экономики, таких как нефтяная промышленность, машиностроение, жилищно-коммунальное хозяйство и многие другие. Первые трубные заводы, производящие железные трубы в промышленных объемах, стали появляться в стране с середины 70-х гг. XIX в., когда в Санкт-Петербурге был установлен первый в России стан печной сварки труб внахлест. Но настоящий бум развития трубного производства пришелся на 80-е гг. XIX в., когда на юге Российской империи стали возникать один за другим трубные цеха и целые заводы [1]. К началу XX в. в России имелось уже полноценное производство труб, во многом полностью обеспечивающее отрасли экономики качественной трубной продукцией. При этом трубные цеха в момент введения эксплуатацию были достаточно современны, но без модернизации быстро теряли лидирующие позиции в связи со значительным развитием технологий и все более уступали по качеству и цене иностранным конкурентам. А поток инвестиций, который позволил предприятиям выйти на новый уровень развития, вновь стал набирать обороты только с 1909–1910 гг. В связи с этим встает вопрос о влиянии импортной трубной про- дукции на отечественный рынок труб на рубеже XIX–XX вв. и его доли на внутреннем рынке, а также о политике государства в отношении импорта и отечественного производства. По этой причине ниже рассмотрен импорт труб в начале XX в. в объемном и стоимостном выражении, а также представлен анализ ввозных таможенных платежей и их влияния на отечественное трубное производство.

Как известно, до 95 % трубной продукции Российской империи в начале XX в. изготавливалось из железа и чугуна [4; 5], в связи с чем целесообразно разбить анализ импорта трубной продукции в зависимости от материала изготовления труб, тем более данная продукция поступала в страну по разным статьям ввозного таможенного тарифа.

Для анализа импорта чугунных и железных труб в Российскую империю использовались в первую очередь материалы «Обзоров внешней торговли России по европейской и азиатской границам» [17] за 1905–1914 гг., издаваемые Департаментом таможенных сборов. В данных «Обзорах…» представлена информация по импорту чугунных и железных труб по действующим на период пропуска статьям таможенного тарифа в объемном и стоимостном выражении. Здесь также представлены данные по пропуску товара по различным участкам границы и разным таможенным постам, а также из различных стран. Интересной представляется информация о величине ввозной таможенной пошлины, которая уплачивалась для очистки товара. Величина ввозной таможенной пошлины, которую можно рассчитать из представленных материалов на один пуд продукции, только подтверждает значения импортной пошлины, которые указаны в «Общем таможенном тарифе…», издаваемом Департаментом таможенных сборов, а также в таможенных тарифах, издаваемых отдельными авторами [8; 13; 18]. Таким образом, используя значения «Обзоров внешней торговли…» и данные «Общих таможенных тарифов…», удалось проследить эволюцию величины ставок ввозных таможенных пошлин, используемых в начале XX в. в отношении трубной продукции.

Интересным источником по импорту в Российскую империю трубной продукции является «Свод статистических данных о привозе в Россию…» [12], который фактически является анализом импорта в страну предметов металлургического производства за 1899–1911 гг. Здесь представлены данные по импорту железных и чугунных труб по статьям таможенного тарифа в динамике, что значительно упрощает сбор статистических данных. Но при этом в «Своде…» отсутствует подробная информация по импорту по отдельным направлениям, границам, таможням, а список стран происхождения товара ограничен несколькими крупнейшими поставщиками (Германия, Великобритания, Голландия и некоторые другие). Отдельно следует отметить отсутствие данных по таможенным платежам, что затрудняет ценовой анализ. В отношении чугунных труб в «Своде…» представлены только данные по «обделанным, обточенным и окрашенным трубам» [12, с. 61]. При этом отсутствует более емкая статья чугунных труб, «покрытых смолою или асфальтом, но без всякой другой обработки» (ст. 150 1б), но отдельно представлены данные по «чугунным отливкам без обработки и чугунным трубам» (ст. 150 1)

и «чугунным отливкам без всякой отделки» (ст. 150 1а). В связи с этим для получения информации по импорту чугунных труб по ст. 150 1б появилась необходимость из данных ст. 150 1 (которая в 1906 г. была разделена на две части) вычитать данные ст. 150 1б. При этом полученные значения полностью совпали с данными «Обзоров внешней торговли…», что говорит о полной достоверности и полноте материалов.

В связи с этим «Свод статистических данных…» очень хорошо подходит для общего анализа импорта труб в объемном выражении, но для более глубокого анализа необходимо использовать упомянутые выше «Обзоры внешней торговли…». Таким образом, в основе приведенного ниже анализа импорта чугунных и железных труб лежат все приведенные выше источники, которые использовались для разных целей исследования: 1) эволюция и классификация трубной продукции по отдельным статьям с указанием ввозных таможенных ставок; 2) составления общей динамики импорта в объемном и стоимостном выражении, а также доли импорта от внутреннего рынка; 3) импорт по отдельным странам и товарным линиям с указанием долей. При этом для анализа доли импорта от внутреннего рынка также использовались общие статистические источники, представляющие данные по внутреннему производству труб [7], а для подтверждения отдельных тезисов и фактов – другие источники по трубному производству и ранее опубликованные работы [4; 5; 14].

Железные и стальные трубы

Железные и стальные трубы в начале XX в. импортировались в Российскую империю из ряда стран, главным образом из Германии и Великобритании. В первую очередь достаточно высокие объемы импорта были связаны с более развитым трубным производством в европейских странах, выпускающим продукцию по качеству, способу производству, типоразмерам и некоторым своим характеристикам на уровне, не доступным отечественному производству.

Гораздо в меньшей степени импорт был связан с отсутствием мощностей по производству труб в России. При этом государственная политика в отношении импорта труб носила явно протекционистский характер (фактически запретительные ввозные таможенные пошлины), а внутренняя политика стимулировала спрос (например, гос. заказы, поддержка цен и другие меры) и дополнительно способствовала активному развитию отечественного трубного производства.

По общему таможенному тарифу 1891 г. железные и стальные трубы импортировались на территорию Российской империи по двум статьям товарной номенклатуры в зависимости от назначения трубной продукции: 1) трубы, предназначенные для котлов (сваренные внахлестку) импортировались по ст. 152; 2) трубы газо- и водопроводные (сваренные впритык) – по ст. 153 [12, с. XI]. Соответственно к трубной продукции, импортируемой по разным статьям товарной номенклатуры, применялись разные ставки ввозных таможенных пошлин. Так, в общем таможенном тарифе 1891 г. по ст. 152 подлежали пропуску «железные и стальные изделия котельной работы, как то: котлы, резервуары, баки, ящики, мосты, трубы, а также всякие изделия из листового железа и листовой стали, кроме особо поименнованных» с пошлиной в 2 р. 55 коп. с пуда [12, с. XI], а по ст. 153 (ст. 151–153 – железные и стальные изделия) импортировалась продукция с пошлиной в 6 руб. с пуда. Таким образом, существовала достаточная неясность при статистической обработке импорта трубной продукции и сложности в ее пропуске. Но при этом импорт труб по разным статья таможенного тарифа с разной пошлиной представляется очень логичным. Так, к 1891 г. в Российской империи уже существовало достаточное количество трубных заводов, производящих газо- и водопроводные трубы, сваренные впритык, но при этом фактически отсутствовало производство качественных котельных труб, предназначенных для паровых котлов. Та- ким образом, разность тарифов способствовало защите отечественного производства трубной продукции и импорту трубной продукции, производство которой отсутствовало на территории государства. При этом по торговому договору с Германией 1894 г. пошлина на изделия, пропускаемые по ст. 152, была понижена до 2 руб. 10 коп. с пуда, причем в заключительный протокол к означенному договору включено было по ст. 152 следующее конвенционное постановление: «железные и стальные трубы, изготовленные по способу Маннесмана, хотя бы они были покрыты асфальтом или обмотаны простыми волокнистыми (в непряденом состоянии) материалами, будут подлежать оплате по сей (152) статье» [12, с. XI]. Таким образом, Германия, и так обладающая существенными конкурентными преимуществами в производстве трубной продукции, получила серьезные привилегии при импорте ее на территорию Российской империи, что отразилось на объемах поставок и ее доле в общем импорте.

Но, несмотря на логичное разделение импорта труб в зависимости от предназначения по разным статьям таможенного тарифа с различными ввозными таможенными ставками, это негативно сказывалось на учете товара и недостаточной классификации трубной продукции, которая получила со временем значительное разнообразие. В связи с этим в новом таможенном тарифе 1903 г. трубная продукция независимо от назначения отдельно выделена в одну статью – в п. 2 ст. 152, в результате чего устранены сложности при досмотре и взимании платежей по отдельным ст. 152 и 153. По тарифу 1903 г. «статья 152 разделена на 2 пункта по видам металлургической продукции с отдельным выделением труб: 1) по пункту 1 ст. 152 подлежали импорту пропуску “изделия котельной работы, как-то: котлы, резервуары, баки, ящики, мостовые фермы, а также всякие изделия из листового железа и листовой стали, кроме особо поименнованных”, с прежней пошлиной – в 2 р. 55 коп. с пуда; 2) по пункту

2 статьи 152 подлежали импорту “трубы всякие, хотя бы с навернутыми на них муфтами или с флянцами, а также соединительные части труб, в обделанном и необделанном виде” с обложением пошлиной: а) по лит. А – весом в штуке более 5 фунтов – в 2 руб. 55 коп. с пуда; и б) по лит. Б – в 5 фунтов и менее в штуке – в 4 руб. 5 коп. с пуда» [12, с. XI]. Таким образом, по таможенному тарифу 1903 г. произошло выделение трубной продукции в единую статью с частичной либерализацией таможенных платежей. В данном случае снижению ввозной таможенной пошлины на трубы массового спроса, которые ранее завозились по ст. 153, способствовало то, что трубные заводы в начале XX в., во-первых, были достаточно конкурентоспособны по отношению к импортной продукции, а во-вторых, пользовались многочисленными преференциями со стороны государства (как, например, государственные заказы, влияние на цены посредством монопольных объединений и т. д.), что ставило продукцию отечественного производства в более выгодное положение. Также, как видно из тарифа на трубную продукцию, более высокая пошлина в 4 руб. 5 коп. с пуда применялась в отношении труб весом в 5 и менее фунтов в штуке. А именно к данной характеристике относились котельные трубы, которые ранее по таможенному тарифу 1891 г. импортировались по статье 152 в зависимости от предназначения и облагались ввозной таможенной пошлиной в 2 руб. 55 коп. (2 руб. 10 коп. по торговому договору с Германией 1894 г.). Это также было связано с защитой внутреннего рынка от иностранных конкурентов. Как уже было сказано, более низкая пошлина в конце XIX в. на данный вид труб была связана с отсутствием в России аналогичного производства. При этом котельные трубы предназначались для паровых котлов, использующихся во многом при строительстве военных судов. Таким образом, отсутствие в России данного производства ставило строительство военного флота в зависимость от импортных по- ставок, что создавало серьезные проблемы национальной безопасности. До момента начала производства цельнотянутых труб на российских предприятиях подобная продукция закупалась из-за границы, а также и импортировались суда с водотрубными котлами для обучения обслуживающего состава [10, с. 38]. В отчете по морскому ведомству за 1897–1900 гг. указывается, что «отечественные заводы достигли такого развития, что свободно конкурируют с лучшими иностранными фирмами как по качеству, так и по скорости изготовления самых больших судовых механизмов». Но при этом «отдельные части и принадлежности механизмов… все еще приходится заказывать за границей, так как отечественная механическая техника недостаточно еще специализировалась, чтобы и в этом отношении вытеснить конкуренцию иностранных заводов» [10, с. 38]. Важно, что в наименованиях продукции, которая заказывалась из-за границы для военных судов, присутствуют и трубы, которые, например, в количестве 170,9 т на сумму 169 696 руб. были заказаны для корабля «Пересвет» на заводах Круппа в Германии [10, с. 40].

В связи с этим крайне интересным фактом является включение бесшовных труб в перечень продукции, которая подлежала закупкам из-за границы в целях проведения над ними испытаний в целях исследования и организации в дальнейшем подобного производства на территории страны. Так, согласно заключению Комиссии для предварительного рассмотрения отчетов о заграничных заказах в 1902 г. бесшовные трубы, производимые по способу Манесмана, подлежали включению в данный перечень продукции и «безусловному разрешению выписке из-за границы». Главному артиллерийскому управлению наряду с различными военными машинами и химическими соединениями [6, с. 99]. В соответствие с этим же документом «безусловной выписке из-за границы» подлежали цельнотянутые трубы для Морского министерства [6, с. 100]. Это говорит о крайне важном значении подобной продукции для российской экономики, в том числе военно-промышленного комплекса.

Таким образом, введение на судах флота для высоких давлений пара водотрубных котлов разных типов, а вместе с тем и отсутствие в России заводов, которые могли бы изготовлять такие трубы, заставило морское ведомство наладить на базе Ижорского завода производство для выделки цельнотянутых труб, которое было закончено в 1901 г. [14, с. 11]. В результате этого произошло снижение зависимости от импортных поставок котельных и паровых труб и стало возможным поднять на них ввозные таможенные пошлины в начале XX в.

В дальнейшем при введении нового таможенного тарифа 1903 г. политика в отношении классификации импортируемых труб и ввозных таможенных пошлин на них продолжала усложняться. Так, в новом тарифе 1904 г. добавлено к п. 2 ст. 152 следующее примечание: «Трубы и соединительные части их, эмалированные, крашенные и асфальтированные или покрытые простыми металлами, оплачиваются по соответствующим подразделениям пункта 2 сей

(152) статьи, с надбавкой 10 %» [12, с. XI], позже произошло выделение в таможенном тарифе железных и стальных труб и соединительных частей к ним, эмалированных, крашеных, асфальтированных или покрытых простыми металлами соответственно также по двум пунктам: а) по лит. А – весом в штуке более 5 фунтов – в 2 руб. 55 коп. с пуда; и б) по лит. Б – в 5 фунтов и менее в штуке – в 4 руб. 5 коп. с пуда, которые вошли в раздел «Прочие». Введение новой товарной номенклатуры «эмалированных, крашенных, асфальтированных или покрытых простыми металлами» труб в таможенном тарифе, скорее всего, было связано с высоким импортом данной продукции и ее использованием в нефтяной промышленности. Общая схема изменения статей импорта и классификации импортной трубной продукции представлена на рис. 1.

Таким образом, за неполных полтора десятилетия в таможенном тарифе Российской империи произошло выделение трубной продукции в отдельные субпозиции в зависимости от внешних данных и веса. Соотвественно, к каждой субпозиции

Ст. 152. П. 2, А. Трубы весом в штуке более 5 фунтов

Статья 152. Разная металлургическая продукция, в т.ч. трубы, предназначенные для котлов (сваренные внахлест)

Ст. 152. П. 2. А. Трубы железные и стальные всякие, хотя бы с навернутыми на них муфтами или с флянцами, а также соединительные части труб, в обделанном и необделанном виде

Ст. 152. П. 2 Б. Трубы железные и стальные всякие, хотя бы с навернутыми на них муфтами или с флянцами, а также соединительные части труб, в обделанном и необделанном виде

Ст. 152. П. 2. А. Пр. Трубы железные и стальные и соединительные части их, эмалированные, крашенные, асфальтированные или покрытые простыми металлами

Ст. 152. П. 2. Б. Пр. Трубы железные и стальные и соединительные части их, эмалированные, крашенные, асфальтированныеили покрытые простыми металлами

Ст. 152. П. 2. Трубы всякие, хотя бы с навернутыми на них муфтами или с флянцами, а также соединительные части труб, в обделанном и необделанном виде

Ст. 152. П. 2. Б. Трубы в 5 фунтов и менее в штуке

Статья 153.

Разная металлургическая продукция, вт.ч. трубы газо- и водопроводные (сваренные в притык)

Ст. 152. П.1. Изделия котельной работы, как-то: котлы, резервуары, баки, ящики, мостовые фермы, а также всякие изделия из листового железа и листовой стали, кроме особо поименнованных

Рис. 1. Общая схема изменения статей импорта и классификации импортной трубной продукции в конце XIX – начале XX века

применялась и особая ввозная таможенная ставка, определяемая в зависимости от степени конкурентоспособности аналогичной или заменяемой отечественной трубной продукции. При этом ставки пошлин, как правило, носили очень высокий характер и по сути были запретительным, но при этом ряд государств, в первую очередь по политическим мотивам, имели преференциальный режим, что ставило их в привилигерованное положение. Это говорит о высокой степени защиты внутреннего рынка от иностранных конкурентов, а также и политических мотивах в принятии решений, что отразилось на структуре импорта.

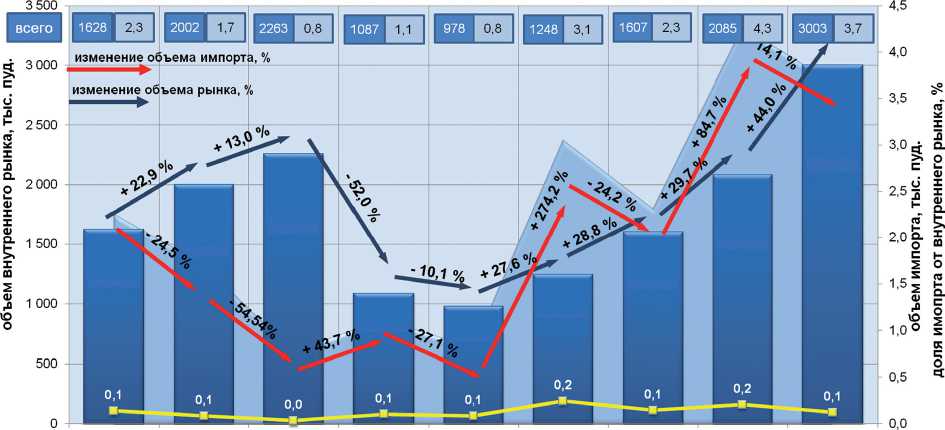

Одной из важенйших характеристик в определении влияния импорта на внутренний рынок является доля импорта от внутреннего рынка. Необходимо сказать, что в 1870 г. доля импорта на внутре-ненм рынке Российской империи по железным трубам составляла почти 100 %, т. е. все трубы, потребялемые внутри страны, импортировались. Но в связи со строительством на юге Российской империи крупнейших трубных заводов и протекционисткой политикой парвитель- ства в 1888–1892 гг. среднезвзвешенная доля импорта уже составляла 20,3 % [20, с. 210] при производстве в год стальных труб в 300 тыс. пудов [20, с. 59] и импорте в 76,3 тыс. пудов [20, с. 49]. В дальнейшем показатели импорта и объем рынка только увеличивались.

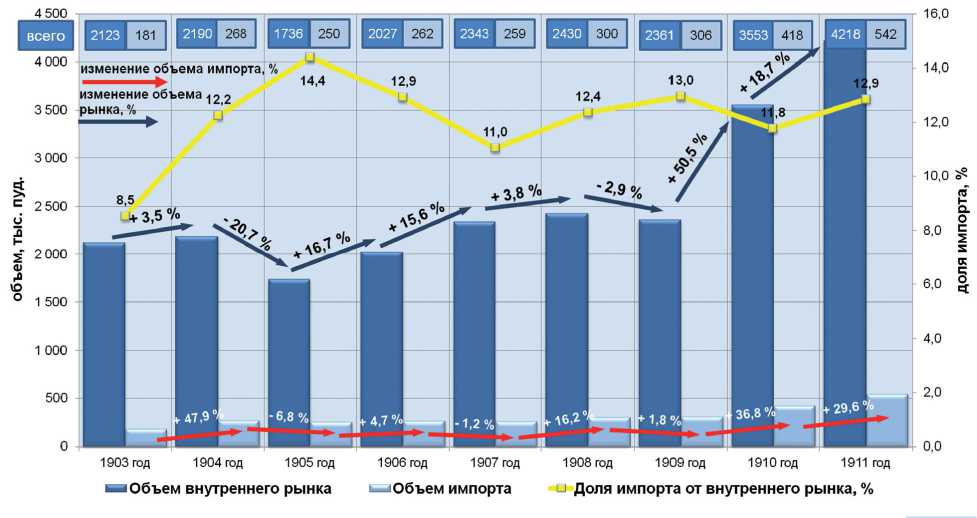

Как представлено на графике 1, с 1903 по 1911 г. объем внутреннего рынка вырос практически в 2 раза, а импорт – в 3 раза. При этом доля импорта железных труб от внутреннего рынка в Российской империи в начале XX в., несмотря на рост физических объемов, находилась на стабильном уровне и составляла от 8,5 до 14,4 % при средневзвешенном значении в 12,1 %. Стоит сказать, что доля импорта от внутреннего рынка трубной продукции по всей номенклатуре изделий в настоящее время (в 2010–2013 гг.) также составляет в районе 12–14 % [2], что еще раз подтверждает тезис о крайне похожей ситуации на рынке труб России в начале XX и начале XXI вв.

В связи с анализом доля импорта от внутреннего рынка необходимо сказать, что объем рынка в нашем случае считался по несколько отличным от классической

График 1

Объем внутреннего рынка и доля импорта, тыс. пудов [7; 12, подсчеты автора]

График 2

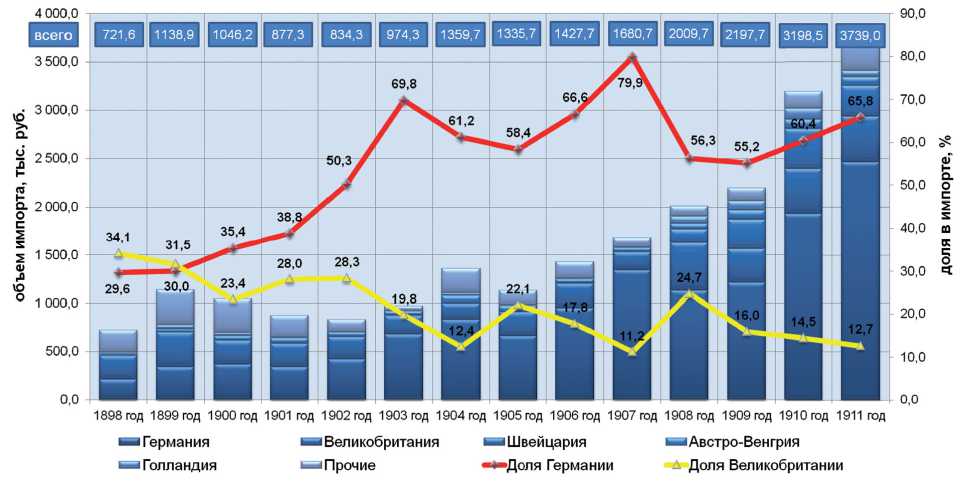

Импорт в Россию железных труб в 1898–1911 гг., тыс. пудов [12, подсчеты автора]

Примечание: до 1908 г. за исключением труб железных газо- и водопроводных; с 1898 по 1905 г. включая ст. 151 б; 153 1 и 153 2б

формулы* критериям – в данном случае не учитывался объем экспорта. Связано это с тем, что, по нашему мнению, во-первых, экспортом трубной продукции можно пренебречь в связи с крайне незначительными его объемами**, составляющими всего десятые доли объема рынка, а, во-вторых, полным отсутствием данных по экспорту труб в статистических источниках. Таким образом, в объеме внутреннего рынка учитывались только данные по объему реализации продукции отечественными производителями на внутренний рынок и объем импорта. Как представлено на графике 1, объем импорта изменялся пропорционально объему внутреннего рынка, в связи с чем и сохранялась его постоянное значение в доле.

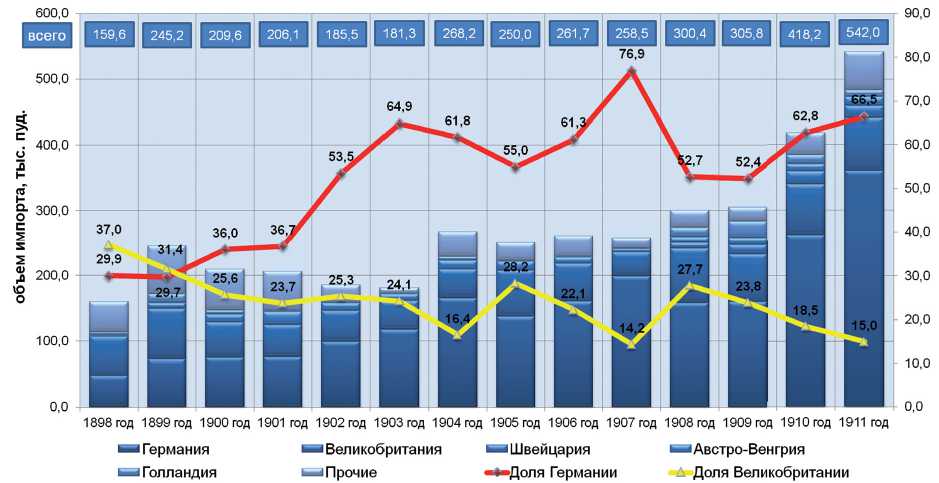

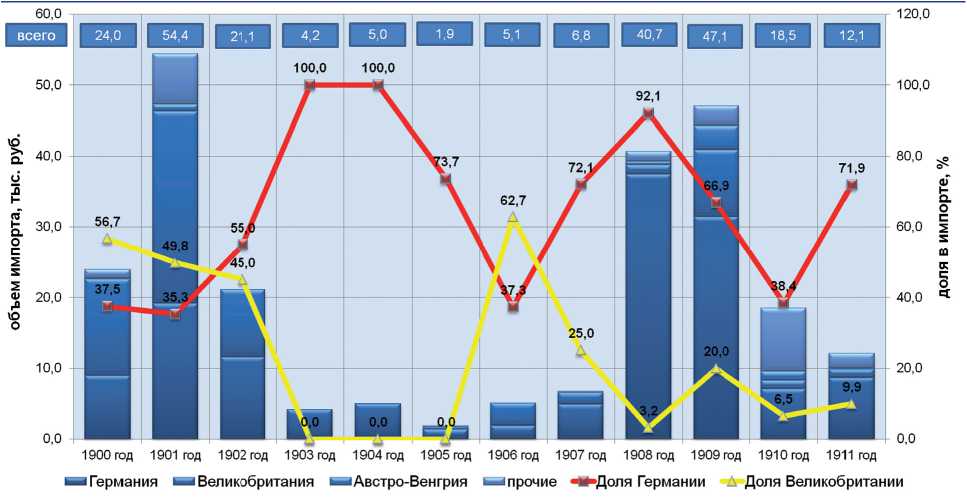

В импорте железных труб в страну наиболее крупными поставщиками среди стран были Германия и Великобритания, которые совместно занимали до 80–90 % всего объема импорта (графики 2 и 3). Причем, если в 1896 г. доля Великобритании составляла 37 % в импорте против доли Германии в 29,9 % в объемном выражении, то в последующие годы данное соотношение начало меняться в пользу Германии, которая все более и более укрепляла свои позиции на российском рынке. Связано это было с несколькими причинами: во-первых, Германия с 1894 г. имела преференциальный режим в России по русско-германскому торговому договору [11]; во-вторых, трубное производство в Германии было более развитым, чем в Великобритании, и имело ряд конкурентных преимуществ по цене и качеству. Немаловажное значение при этом имело и преимущественное территориальное положение Германии.

В связи с этим объем импорта из Германии (а также доля в общем импорте) постоянно и стабильно увеличивался, достигнув пика в 1907 г. (76,9 % в общем импорте в объемном выражении и 79,9 % – в стоимостном).

Таблица 1

Средневзвешенные доли импортеров железных труб в Российскую империю в 1898–1911 гг., % от общего импорта [12, подсчеты автора]

|

Значение |

Германия |

Великобритания |

Швейцария |

Австро-Венгрия |

Голландия |

Прочие |

|

тыс. пудов |

55,2 |

22,5 |

1,6 |

4,0 |

2,6 |

14,1 |

|

тыс. руб. |

57,7 |

18,7 |

5,3 |

3,6 |

2,3 |

12,4 |

При этом, если сравнить доли и объемы Германии в общем импорте, сразу становится заметно, что стоимостные значения несколько превышают объемные (в среднем на 1,3 %), что говорит о более дорогой продукции из Германии по сравнению с другими странами происхождения. В противовес доле Германии доля Великобритании стабильно снижалась, составив за период среднее значение в объемном выражении 23,8 % и в стоимостном – 21,2 %. Сравнивая эти значения между собой и с показателями Германии, также можно сделать вывод, что продукция из Великобритании была более дешевой. Средневзвешенные значения долей основных поставщиков за 1898–1911 гг. в объемном и стоимостном выражении представлены в табл. 1. Интересной в плане импорта здесь представляется продукция из Швейцарии, которая, составив в объемном выражении только 1,6 %, в стоимостном уже была 5,3 %, превысив, таким образом, объемное значение в 3,3 раза, что говорит об очень высокой цене. При этом до 1906 г. железные трубы из Швейцарии в Российскую империю практически не импортировались (совсем небольшие объемы наблюдались в 1899 г. и в 1902–1903 гг.). Но в 1908– 1911 гг. произошел настоящий бум импорта труб из Швейцарии, когда за четыре года было импортировано 61,4 тыс. пудов на сумму 1,184 млн руб. (в среднем в год 15,3 тыс. пудов – 295 тыс. руб.). Таким образом, доля железных труб из Швейцарии в 1908–1911 г. составила в общем импор-

График 3

Импорт в Россию железных труб в 1898–1911 гг., тыс. руб. [12, подсчеты автора]

Примечание: до 1908 г. – за исключением труб железных газо- и водопроводных; с 1898 по 1905 г. – включая ст. 151 б; 153 1 и 153 2б.

те от 8 до 18 % в стоимостном выражении (средневзвешенное значение за период – 10,6 %), практически догнав Великобританию (16,0 %).

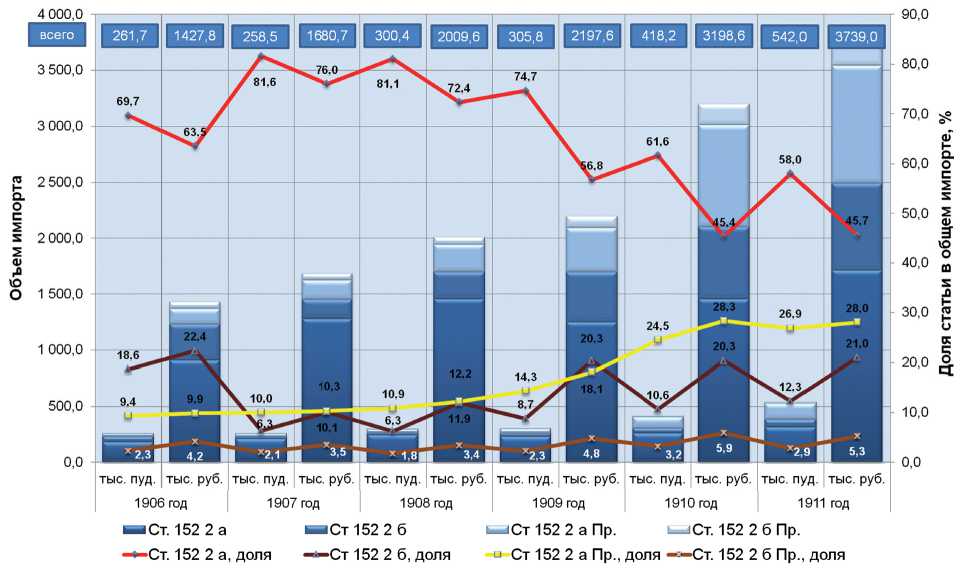

Очень важным пунктом анализа импорта трубной продукции является анализ по номенклатуре поставляемых изделий. Как было описано выше, трубная продукция импортировалась в Российскую империю на поздней стадии развития классификации по двум основным товарным линиям с делением каждой по двум субпозициям:

-

1) трубы всякие и прочие, а также соединительные части труб в обделанном и необделанном виде:

-

а) весом в штуке более 5 фунтов (ст. 152 2а);

-

б) в 5 фунтов и менее в штуке (ст. 152 2б);

-

2) трубы и их соединительные части, эмалированные, крашеные, асфальтированные или покрытые простым металлом:

-

а) весом в штуке более 5 фунтов (ст. 152 2а Пр.);

-

б) в 5 фунтов и менее в штуке (ст. 152 2б Пр.);

По данной классификации и предложено провести анализ. Как представлено на графике 4, наибольший объем труб импортировался в Российскую империю по ст. 152 2а «Трубы всякие и прочие, а также соединительные части труб в обделанном и необделанном виде весом в штуке более 5 фунтов», что вполне естественно, учитывая, что поданной статье импортировались наиболее востребованные качественные бесшовные трубы больших размеров. Но постепенно акцент в импорте с данной товарной линии стал смещаться на статью 152 2а Пр. «Трубы и соединительные части их, эмалированные, крашенные, асфальтированные или покрытые простым металлом весом в штуке более 5 фунтов», что объясняется ростом спроса на трубную продукцию, покрытую защитными материалами для использования в агрессивных средах (в первую очередь в глубоких нефтяных скважинах [3]). При этом доля других товарных позиций таможенной номенклатуры остались практически неизменными. В первую очередь стабильным оказался спрос на небольшие импортные трубы ве-

График 4

Импорт железных труб в 1906–1911 гг. по номенклатуре [12, подсчеты автора]

сом менее 5 фунтов, что было связано с возможностью производства аналогичной продукции близкого качества на отечественных заводах и небольшим спросом на трубы, обладающие особыми качественными характеристиками.

Чугунные трубы

Помимо железных труб, значительное потребление в России трубной продукции приходилось на чугунные трубы, которые использовались в первую очередь в жилищно-коммунальном хозяйстве для строительства водопроводов и канализаций в ходе набиравшей рост урбанизации страны в конце XIX – начале XX в. Производство чугунных труб в Российской империи в достаточно больших объемах наблюдалось еще с XVIII в. и ранее, но именно промышленное освоение чугунного трубного производства по заданным типоразмерам и качественным характеристикам стало развиваться только в начале XX века. При этом по объемам производства и потребления чугунные трубы соответствовали железным [4; 5]. В связи с этим встает вопрос о техническом уровне отечественного производства чугунных труб по отношению к передовому мировому опыту и интересу иностранных производителей к отечественному рынку, а значит о соотношении на рынке отечественной и импортной продукции. Так как важнейшим вопросом при импорте является вопрос об уровне ввозных таможенных ставок, то, также как и в случае с железными трубами, мы рассмотрим подробно формирование товарной номенклатуры чугунных труб при импорте и ввозные таможенные ставки, соответствующие отдельным товарным позициям.

Чугунные трубы импортировались в начале XX в. на территорию Российской империи, но в отличие от железных труб объем их импорта был совершенно незначительным по ряду причин, которые будут рассмотрены ниже. Небольшие поступающие объемы объяснялись скорее логистическими причинами, нежели экономической выгодой или особым качеством. Классификация чугунных труб, так же как и железных, в начале XX в. претерпела значительные изме- нения в таможенном тарифе, в результате чего чугунные трубы получили собственные субпозиции в таможенной классификации.

По общему таможенному тарифу 1891 г. чугунные трубы импортировались на территорию Российской империи по п. 1 ст. 150 «Чугунные отливки без всякой отделки и трубы чугунные». При этом в заключительный протокол к торговому договору с Германией 1894 г. было включено по п. 1 ст. 150 следующее конвенционное постановление: «По п. 1 сей (150) статьи будут пропускаемы чугунные трубы, покрытые смолою или асфальтом, но без всякой другой обработки, каковою не будет, однако, признаваемо выглаживание следов, остающихся после отделения швов и литников или прибылей» [12, с. IX]. При этом обозначенное постановление не было оговорено в русско-германском конвенционном тарифе 1904 г., что, вероятно, было связано с уже имевшимся в таможенном тарифе отдельном пункте по чугунным трубам, введенном в самом конце XIX в.

В 1899 г. произошло выделение в отдельный подпункт чугунных труб путем разделения п. 1 ст. 150 на две составляющие: 1) под п. 1а импортировались «чугунные отливки без всякой отделки (из нековкого чугуна)»; 2) под п. 1б стали завозиться «трубы чугунные, хотя бы покрытые смолою или асфальтом, но без всякой другой обработки».

Таким образом, до 1899 г. чугунные трубы импортировались по одной статье и одной ввозной таможенной ставкой с другими чугунными изделиями. Так, по п. 1 ст. 150 общего таможенного тарифа 1891 г. чугунные отливки без всякой отделки обложены пошлиной в 1 руб. 12,5 коп. с пуда, пониженной по торговой конференции с Францией 1893 г. до 1 руб. 2 коп. с пуда, а по русско-германскому конвенционному тарифу 1894 г. – до 90 коп. с пуда [12, с. IX].

Помимо п. 1 ст. 150, в начале XX в. чугунные трубы также завозились по п. 3 ст. 150, которая в 1906 г. была разделена на два подпункта: 1) по п. 3а завозились «изделия из нековкого чугуна»; 2) по п. 3б импор- тировались «чугунные трубы, обделанные, обточенные, окрашенные». Первоначально в общем таможенном тарифе 1891 г. по п. 3 ст. 150 импортировались «всякие необделанные изделия из ковкого чугуна, а также обделанные при весе последних более 5 фунтов в штуке», а «обделанные изделия из ковкого чугуна весом в 5 и менее фунтов в штуке» подлежали оплате пошлиною по п. 2 ст. 153 [12, с. X]. Но в новом тарифе 1903 г. изделия из ковкого чугуна независимо от их веса стали пропускать через границу по ст. 151 (необделанные изделия) и 153 (обделанные изделия). При этом согласно новой редакции примечания к ст. 150, закрепленного по русско-германскому конвенционному тарифу 1904 г., данные изделия из ковкого чугуна пропускались наравне с железными и стальными изделиями [12, с. X]. Таким образом, изделия из ковкого чугуна стали импортироваться по другим статьям таможенного тарифа, а в п. 3 ст. 150 остались изделия из нековкого чугуна, из которых в 1906 г. были выделены и трубы. В дальнейшем классификация товарной номенклатуры внешнеэ- кономической деятельности в отношении чугунных труб не претерпела изменений до начала Первой мировой войны.

Импорт чугунных труб, в отличие от импорта железных труб, оказывал гораздо меньшее влияние на отечественный рынок трубной продукции, что было связано в первую очередь с достаточно развитым и относительно простым производством чугунных труб в России, а также с низкой добавленной стоимостью чугунных труб. В связи с этим доля импортной продукции на отечественном рынке составляла всего 0,1–0,2 % от внутреннего рынка при средневзвешенном значении в 0,13 %.

На рис. 5 представлена динамика изменения рынка чугунных труб Российской империи и динамика импорта. Как и в случае с железными трубами, мы пренебрегаем значением экспортной составляющей, которая также была очень незначительна. С 1903 по 1911 г. внутренний рынок чугунных труб в Россию за счет внутреннего производства увеличился в 1,85 раза, при этом импорт вырос только в 1,63 раза, в результате доля импорта еще более сократилась. Такие не-

График 5

Объем внутреннего рынка чугунных труб и доля импорта [7, 12, подсчеты автора]

1903 год 1904 год 1905 год 1906 год 1907 год 1908 год 1909 год 1910 год 1911 год gjОбъем импорта в Объем внутреннего рынка и Доля импорта от внутреннего рынка, %

Примечание: без выделенных в 1906 г. чугунных труб, обделанных, обточенных, окрашенных и пр.

большие объемы импорта говорят о том, что отечественная продукция полностью закрывала рынок, а отдельные небольшие поставки объяснялись отдельными логистическими маршрутами и только частично – качеством труб для специальных проектов. Например, большая часть чугунных труб импортировалась в Россию по балтийскому участку европейской границы морем и по русско-прусской сухопутной границе. При этом импортированная продукция использовалась в северо-западном районе, где потребление чугунных труб было очень значительным, а местное производство не в полной мере обеспечивало потребности рынка. Особенно здесь стоит отметить поставки чугунных труб по портам приморской области, где иногда объемы импорта достигали весьма значительных размеров. Например, в 1908 г. по портам приморской области (в первую очередь через Николаевскую таможню) было импортировано в страну 80 % всех чугунных труб, покрытых смолою или асфальтом (статья таможенного тарифа 150 3а), составивших в объемном выражении 2 440 пудов [17]. При этом, что особенно важно, импорт чугунных труб по данному направлению был абсолютно беспошлинным, что очень логично при отсутствии на здесь производства чугунных труб.

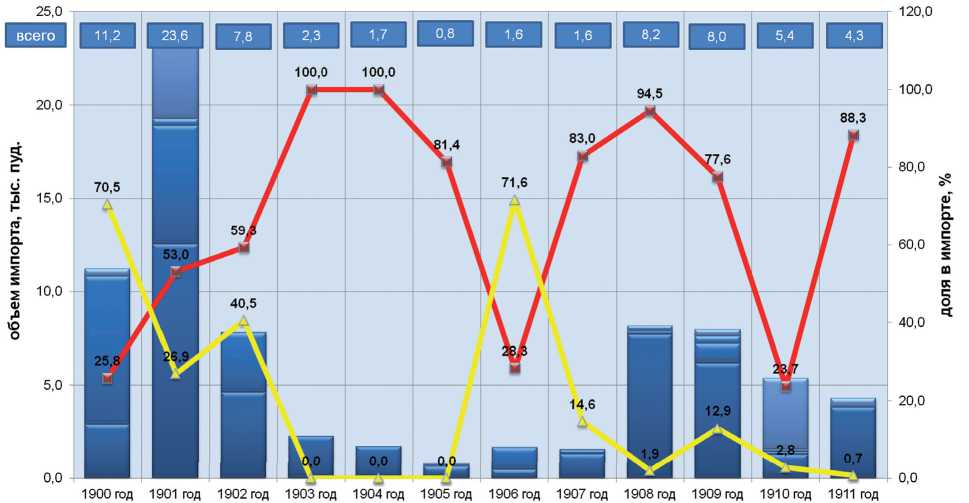

При анализе импорта в страну чугунных труб интересным представляется анализ импорта по странам в объемном и стоимостном выражении, а также распределение их долей в общем импорте. Как представлено на графиках 6 и 7, практически весь импорт чугунных труб приходился на Германию (средневзвешенное значение 59,4 % в общем импорте в объемном выражении) и Великобританию (26,4 %) (при среднем значении в 67,9 и 20,2 % соответственно). При этом в определенные периоды времени (например, в 1903–1904 гг., а также в 1908 г.) практически весь объем труб импортировался из Германии. Здесь особенно необходимо отметить, что в период импорта чугунных труб происхождением только из Германии, общий объем импорта был крайне незначителен и составлял в среднем (в 1903–1904 гг.) 2 тыс. пудов в год, что меньше среднего значения по всему периоду в 1,9 раза. Происхождение практически всего импорта чугунных труб

График 6

Общий импорт в Россию чугунных труб, тыс. пудов [12, подсчеты автора]

«Германия и Великобритания «Австро-Венгрия «прочие ^^Доля Германии l Доля Великобритании

График 7

Общий импорт в Россию чугунных труб, тыс. руб. [12, подсчеты автора]

из Германии и Великобритании опять же связано с логистикой перевозок и районами потребления труб. Как уже было сказано выше, основной объем импорта приходился на балтийский и русско-прусский участки границы, через которые и осуществляли импорт Германия (морем и железной дорогой) и Великобритания (морем) в крупный район потребления чугунных труб (северо-запад России).

Помимо Германии и Великобритании, чугунные трубы импортировались из других стран (Норвегия, Дания, США, Швеция, Япония и др.) [17], на которых приходились всего лишь доли процентов от общего импорта и которые на рынок страны не оказывали абсолютно никакого воздействия. Средневзвешенные значения импорта чугунных труб по наиболее крупным поставщикам представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, в противовес значениям по железным трубам, продукция из Германия была несколько дешевле продукции из Великобритании, и значительно уступала по цене чугунным трубам происхождением из Австро-Венгрии. Опять же это связано с низкой добавленной стоимостью чугунных труб: чем дороже продукция, тем выгоднее ее везти на дальние расстояния. В этом случае Германия, расположенная близко к районам потребления, могла позволить себе чуть более дешевую продукцию; тем более дифференциация по качеству в номенклатуре чугунных труб была весьма незначительной, по сравнению с железными.

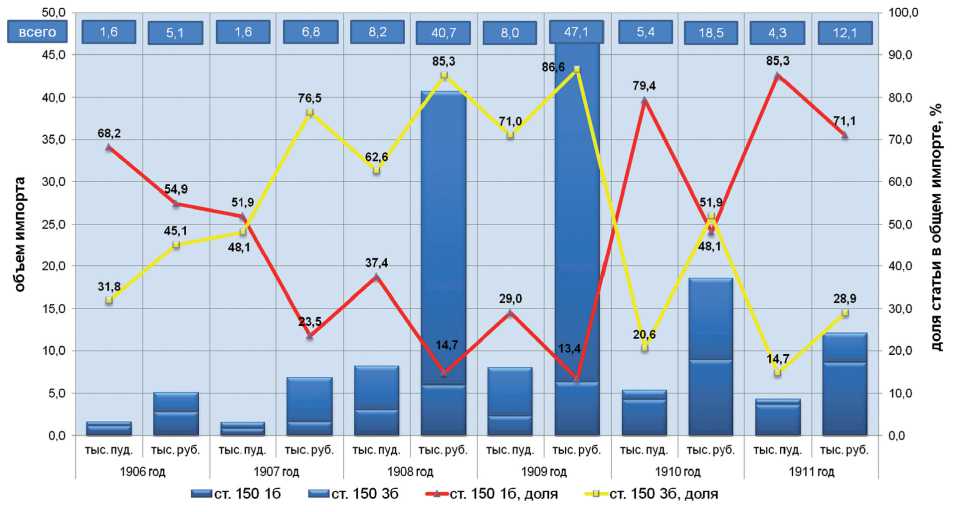

Важнейшим направлением анализа импорта чугунных труб является анализ по номенклатуре поставляемых изделий в зависимости от классификации в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности и ее описания в базе. К сожалению, описания импорта чугунных труб в «Сводах статистических данных…»

Таблица 2

Средневзвешенные доли импортеров чугунных труб в Российскую империю в 1900–1911 гг., % от общего импорта [12, подсчеты автора]

-

1) трубы чугунные, хотя бы покрытые смолою или асфальтом, но без всякой другой обработки (ст. 150 3а);

-

2) трубы чугунные обделанные, обточенные, окрашенные и пр. (ст. 150 3б).

На основе данной классификации проведен анализ импорта чугунных труб в 1906–1911 гг. (график 8).

Как видно из графика 8, доли чугунных труб по различным статьям таможенного тарифа сильно колебались, каждая из них достигала в своем пике 86 % и падала до 14 % от общего импорта. При этом объем импорта труб отличался не очень сильно при одновременном всплеске стоимости «чугунных труб, обделанных, обточенных и окрашенных» в 1908–1909 гг. За счет резкого роста стоимости средневзвешенные значения за весь период очень сильно меняются по ценам, оставаясь на одном уровне по объемам. Так, средневзвешенная доля в объемном выражении труб чугунных по ст. 150 1б составила 52,5 %, а по ст. 150 3б – соответственно 47,5 %. В то же время в стоимостном выражении – 26,2 % и 73,8 % соответственно. Но столь значительная разница в цене на трубы по разным статьям таможенного тарифа вполне оправдана: обделанные чугунные трубы, окрашенные и/или обточенные вполне могли быть в разы дороже простой черной трубы, даже покрытой асфальтом или смолой. Связано это также с разными направлениями использования подобной продукции [3], в результате чего требовались разные характеристики и степень обработки. К тому же здесь в источнике нет указания на типоразмеры продукции, толщину стенки и т. д., что является важнейшим фактором в структуре себестоимости продукции, а значит, и итоговой цены.

Вывод

Трубная продукция в конце XIX – начале XX в. являлась важным элементом

График 8

Импорт чугунных труб в 1906–1911 гг. по номенклатуре [12, подсчеты автора]

экономического развития России, использование которой наблюдалось в важнейших отраслях народного хозяйства (нефтяная промышленность, машиностроение, энергетика и т. д.). При этом рынок трубной продукции, который можно разделить в зависимости от материала изготовления труб на рынок железных и чугунных труб, стабильно увеличивался, достигнув к началу 20-х гг. XX в. более чем двукратного роста по сравнению с началом XX в. При этом импорт трубной продукции также стабильно рос, но его доля от внутреннего рынка оставалась на стабильном уровне. При этом здесь четко следует разделять импорт железных труб и импорт чугунных труб, что связано с их разным влиянием на внутренний рынок страны: импорт железных труб составлял в среднем 12–14 % от внутреннего рынка, а импорт чугунных труб – только 0,1 – 0,2 %. Столь значительная разница была обусловлена следующими факторами:

– значительной разницей в качественных характеристиках железных труб по сравнению с чугунными;

– низкой добавленной стоимостью чугунных труб;

– высокой степенью дифференциации в производстве железных труб (виды производства, качество металла, наличие резьбы и т. д.);

– отсутствием или незначительным наличием в начале XX в. на территории России мощностей по производству отдельных видов железных труб (в то время как производство чугунных труб было достаточно простым и обеспеченным внутренними производителями);

– логистикой и связью между районами производства и сбыта.

Также важнейшей частью анализа импорта трубной продукции явилось рассмотрение формирования классификации трубной продукции в внешнеторговой номенклатуре и уровень ставок ввозных таможенных пошлин. Как показал анализ, действующая номенклатура трубной продукции в таможенных тарифах полностью отвечала уровню развития отечественного производства (особенно это касается железных труб) и корректировалась в соответствии с изменением на рынке. При этом ставки ввозных таможенных пошлин фактически регулировали импорт и ограничивали его по наиболее уязвимым товарным позициям (стратегическая трубная продукция или еще формирующееся производство).

Анализ по странам происхождения товара показал, что около половины всей трубной продукции как по железным, так и чугунным трубам, импортировалось из Германии, которая, во-первых, имела преференции, во-вторых выгодное географическое положение в отношении российских границ и рынков сбыта и, в-третьих, имела развитое производство со многими конкурентными преимуществами. Также значительный объем импорта поступал из Великобритании; гораздо в меньшей степени трубную продукцию в Российскую империю импортировали Австро-Венгрия, Швейцария, Франция и другие страны (всего около двух десятков).

Таким образом, можно констатировать, что импорт железных и чугунных труб в Российскую империю в начале XX в. носил стабильный характер, что во многом было связано с политикой государства, и полностью консолидировался с изменениями на внутреннем рынке страны, ориентируясь на отдельные районы потребления.

Список литературы Импорт трубной продукции в Российскую империю в начале XX века

- Акимов А. В. Зарождение и формирование российского трубного производства в конце XIX -начале XX века/А. В. Акимов//Ист. науки. -2012. -№ 1 (49). -С. 86-89.

- Акимов А. В. Импорт труб: бурный рост/А. В. Акимов//Металлоснабжение и сбыт. -2011. -№ 6.

- Акимов А. В. Использование трубной продукции в начале XX в./А. В. Акимов//Экономическая история. Ежегодник. 2013. -М., 2014.

- Акимов А. В. Рынок железных труб России начала XX века/А. В. Акимов//Экономическая история. -2012. -№ 3. -С. 29-36.

- Акимов А. В. Рынок чугунных труб России начала XX века/А. В. Акимов//Экономическая история. -2013. -№ 1. -С. 14-21.

- Выписка из журнала Комиссии для предварительного рассмотрения отчетов о заграничных заказах от 18 июня 1902 года//Военная промышленность России в начале XX века. 1900-1917: сб. док. -М., 2004.

- Гливиц И. П. Железная промышленность России: экон.-стат. очерк/И. П. Гливиц. -СПб., 1911.

- Действующий таможенный тариф России по европейской торговле с изменениями по 1-е апреля 1901 г. -СПб.: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1901.

- Железная промышленность Южной России в 1900-1914 гг. -Харьков: Тип. Б. Бенгис, 1901-1916.

- Из Всеподданнейшего отчета по морскому ведомству за 1897-1900 годы//Военная промышленность России в начале XX века. 1900-1917: сб. док. -М., 2004. -С. 36-45.

- Материалы к пересмотру торгового договора с Германией. Вып. 1: Договор о торговле и мореплавании между Россией и Германией от 29.1.1894 и дополнительная к нему конвенция, заключенная 15.VII.1904 с относящимися к ним конвенционными тарифами. -СПб., 1912. -С. 194-219.

- Материалы по пересмотру торговых договоров. № 9: Свод статистических данных о привозе в Россию руд, металлов и изделии из металлов… -СПб, 1913.

- Новый таможенный тариф по европейской и азиатской торговле: Сборы канцелярские, клеймильные [и др.]/сост. А. М. Уманский. -СПб.: Книговед, 1913.

- Сборник кратких сведений по морскому ведомству. Вып. 9: Ижорский завод. -СПб., 1908.

- Статистический ежегодник за 1912 г./под ред. В. И. Шараго; Совет съездов представителей промышленности и торговли. -СПб., 1912-1914.

- Статистический ежегодник за 1913 г./под ред. В. И. Шараго; Совет съездов представителей промышленности и торговли. -СПб., 1912-1914.

- Обзор внешней торговли России по европейской и азиатской границам.. за 1906-1911 гг. -СПб.: Деп. тамож. сборов, 1907-1912.

- Общий таможенный тариф по европейской торговле, выс. утв. 11 июня 1891 г. -СПб.: М-во финансов, 1891.

- Таможенный тариф по европейской торговле для объявки товаров, их досмотра и исчисления и поверки по ним пошлин и других сборов: доп. узаконениями и распоряжениями по июня 1902 г./сост. чиновник Одес. гл. складочной таможни И. Е. Попов. -Одесса: Типо-лит. В. И. Зернышкина, 1903.

- Фабрично-заводская промышленность и торговля России. -СПб.: тип. В. С. Балашова и Ко и В. Ф. Демакова, 1893. Поступила в