Импортозамещение и структурные изменения в экономике РФ

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрена проблема реализации политики импортозамещения в условиях экономических и политических санкции и продовольственного эмбарго РФ. Проанализированы некоторые последствия реализации данной политики. Рассмотрены действия государства, направленные на улучшение национальной экономики России и то, как они изменят отраслевую структуру ВВП.

Импортозамещение, отраслевая структура, экономические санкции

Короткий адрес: https://sciup.org/140278865

IDR: 140278865

Текст научной статьи Импортозамещение и структурные изменения в экономике РФ

На протяжении всей истории экономического развития Российской Федерации оно не раз сталкивалось с кризисными ситуациями и находило из них той или иной выход. Но нынешние условия функционирования российской экономики качественно отличаются от всех предыдущих. В условиях глобализации и экономической интеграции стран экономика России стала оторвана от экономики передовых стран.

Присоединение полуострова Крым к России и конфликт на востоке Украины обострили отношения России с мировым сообществом и в 2014 году в отношении России ряд стран ввели экономические и политические санкции. В ответ на данные действия Российская Федерация ввела ограничительные меры в отношении иностранных компаний – продовольственное эмбарго. Данная мера нашла своё отражение в указе Президенте России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», суть данного указа заключается в том, что отдельным странам запрещается ввоз продукции на территорию России. Следует отметить, что в июне 2016 произошло частичное снятие эмбарго, на такие продукты как сушеные и замороженные овощи, мороженая говядина, а также мясо домашней птицы, но в целом эмбарго сохраняется, что ещё более сужает спектр выбора импортных товаров и услуг

Частичное изолирование от мировой торговли, запрет на ввоз продуктов, которые были использованы большинством российского населения последнее десятилетие, привело российскую экономику на порог стагнации и кризиса. Но к этому моменту Правительство РФ начало разработку новой экономической политики – политики импортозамещения. Курс на импортозамещение предусматривает замену импорта товарами, произведёнными внутри России.

Нельзя не отметить значимость изучаемой темы, она состоит в том, введенные санкции и продовольственное эмбарго действуют до сих пор, и это оказывает влияние на функционирование экономической политики государства. Так как официально была декларирована политика замещения импорта, то сейчас, в процессе её реализации, необходимо определять и решать её проблемы для устойчивого развития экономки, для этого надлежит подводить итоги за определенные периоды.

За изучаемый период (2014-2016 гг.) реализации политики импортозамещения, а именно реализации постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" были выявлены некоторые проблемы политики замещения импорта [1].

Первая проблема возникает при создании программы импортозамещения, и она состоит в том, что государство публично заявляет о частичном закрытии внутренних границ для проникновения товаров иностранного сектора. Данное заявление может вступать в противоречие с некоторыми принятыми нормами международной торговли, например с нормами ВТО, что в перспективе может ещё более усложнить отношения России с другими государствами [7].

России, особенно из-за политики замещения импорта. Автор доклада говорит, что «несмотря на обязательства, принятые Россией в качестве члена Всемирной торговой организации, она продолжает дискриминировать иностранные компании на государственных торгах по закупке лекарств» [2].

Если исходить из буквального толкования норм ВТО, то Российская Федерация не нарушала права иностранных компаний, так как она не присоединилась к Соглашению о правительственных закупках ВТО (далее — СПЗ). Данное Соглашение, предусмотренное ВТО, основано на принципе недопущения дискриминации иностранных компаний, в сущности, Россия не взяла обязательства по присоединению к данному Соглашению, а лишь заявила о намерении начать переговорный процесс.

К тому же иностранным компаниям могут разрешить участвовать в государственных закупках, если они будут гарантировать локализацию производства в России, об этом заявил 09.07.2014 глава Правительства Д. А. Медведев. Он также отметил, что Россия вправе ограничивать ввоз продукции, аналоги которой в стране уже производятся, в той мере, в которой это позволяют нормы ВТО [8].

Таким образом, при осуществлении политики импортозамещения Росси на данный момент не нарушает ни одного условия какого -либо международного договора, но стоит отметить, что по мере осуществления импортозамещения, правительство России постепенно переходит к чрезмерной протекционистской политике. Сейчас США обратились во ВТО с жалобой на импортозамещение в России, говоря, что «в частности, статья 2 документа, «Национальный режим и количественные ограничения», указывает, что страны-участницы не могут применять меры, направленные на предоставление льготного режима для товаров местного производства по отношению к товарам импортного производства, вводить ограничения на закупку импорта, связанные с объемом и стоимостью экспортируемых товаров и товаров местного происхождения» [6].

Как правило, споры в ВТО разбираются по нескольку лет, поэтому на данном этапе Россия формально не нарушает права международных соглашений, но всё же данный пункт проведения импортозамещения может через некоторое время ещё более обострить отношения между Россией и другими странами.

Следующая проблема реализации политики замещения импорта заключается в том, что для национальных производителей создаются «тепличные» условия - фактически отсутствие конкуренции со стороны зарубежных производителей, постоянное субсидирование государством. В такой ситуации отпадает необходимость улучшения производства и совершенствования качества продукции. При открытии границ или же выходе на мировой рынок отечественные продукты не смогут составить конкуренцию иностранным производителям, в итоге вложенные средства государства и частных инвесторов не откупятся и компания понесет избытки.

Данная проблема существовала в Латинской Америке в 1950-е годы. На первых этапах развития легкой промышленности они добились достаточно высокого экономического роста, но неконкурентоспособная продукция не смогла окупить затраты на созданную в ту время промышленность, что вылилось в достаточно затяжной кризис.

Поэтому при реализации импортозамещения необходимо на этапе, следующем после полного насыщения национального рынка отечественными продуктами, не замыкаться на внутренний рынок, а ориентироваться на мировые рынки. Такой схемы придерживались страны Юго-Восточной Азии, в результате реализации этой стратегии они достигли того, что политика импортозамещения плавно перешла в экспортную: как только они создавали новую продукцию, так сразу пытались выходить с ней на внешние рынки. Опыт этих стран можно считать достаточно успешным, так как импортозамещение помогло им выйти из отсталых стран в передовые [4].

Развитие импортозамещения в России должно строиться на таких принципах, чтобы при выходе на мировой рынок, созданная отечественная продукция не уступала иностранной, только в этом случае субсидии государства окупятся, что приведет к росту национальной экономике.

Одна из последних проблем импортозамещения состоит в том, что в России не хватает квалифицированных кадров и недостаточно развита инфраструктура.

Первое - это так называемый кадровый голод. В переломные годы общество всегда сталкивается со значительной миграцией высококвалифицированных специалистов из страны, которые уезжают за рубеж в поисках лучших и более спокойных условий для труда. Современная Россия пока не может найти решение этой ключевой проблемы, поэтому сегодня вопрос об импортозамещении также зависит и от политике занятости высококвалифицированных специалистов. Образовательная политика и политика занятости должна быть направлена не только на обеспечение потребностей экономики РФ в высококвалифицированных кадрах технических и гуманитарных специальностей, но и в обеспечение специалистами рабочих среднетехнических специальностей. Следовательно, одно только восстановление инфраструктуры и промышленного потенциала не решит проблему низкоквалифицированной рабочей силы[5].

Второе – это отсталая и дорогостоящая инфраструктура. Даже при условии создания мощной промышленной базы, низкое качество автомобильных и железных дорог утяжеляет логистический издержки отечественных товаров в процессе их доставки до потребителя. Как итог, товар оказывается дороже импортного аналога.

Таким образом, импортозамещение - это не только реконструкция способов производства, но и качественного улучшения факторов производства, к которым относятся не только человеческие ресурсы, но и сырье, капитал, информация. Устранив указанные недочеты импортозамещение не только увеличит количество средств производства, но и повысит их качество.

Последняя выявленная проблема - это проблема самого подхода к реализации импортозамещения. Уже упомянутый опыт стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии имеет ещё одно сходство с ныне проводимым импортозамещением в России, а именно, в области сотрудничества с иностранными производителями при проводимой политике замещения их продукции - так называемое «принудительное импортозамещение».

Страны Латинской Америки применяли стратегию тотального протекционизма, возведение непреодолимых барьеров для зарубежной продукции при входе на национальные рынки. Стратегия стран ЮгоВосточной Азии содержала диаметрально противоположные положения: импорт не был ограничен, национальная продукция развивалась в условиях жесткой конкуренции, что в дальнейшем и помогло им создавать модернизированные продукты и выходить с ними на мировой рынок.

На данный момент план России по импортозамещению имеет больше общего со стратегией Латинской Америки: повышение ставок таможенных пошлин на продукты, аналоги которых существуют в РФ, субсидирование отечественных компаний, государственные закупки только у отечественных производителей.

Данная политика не сможет удерживаться продолжительное время, поэтому для полноценной модернизации экономики необходимо осуществить переход за следующие 5-8 лет от политики импортозамещения к ориентации на экспорт или иной другой политике, которая позволит продвигать отечественных производителей на мировой рынок.

Следовательно, в настоящее время в основу политики импортозамещения России должна быть положены не полная замена импортных товаров российскими аналогами, а создание условий для диверсификации отечественного производства и экспорта, выхода на мировой рынок, обеспечивающих более высокий потенциал для роста отечественных компаний.

Завершая обзор недостатков политики импортозамещения, необходимо отметить те результаты, которые были достигнуты за 3 года.

Чтобы сделать выводы о том, каковы шансы у разных отраслей производства России для последующего развития какие отрасли будут доминировать в отраслевой структуре страны, необходимо определить насколько изменилась структура экономики России. Нужно проследить изменения по трем основным отраслям, которые Правительство включило в программу по импортозамещению до 2020 года: сельское хозяйство; информационные технологии; машиностроение [1].

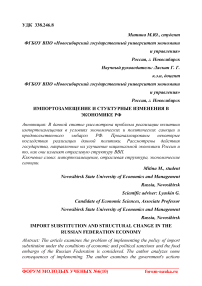

Для начала необходимо рассмотреть динамику отраслевой структуры ВВП за изучаемый период: рис. 1.

4.5. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (структура валовой добавленной стоимости в текущих ценах; в порцентах к тогу)

|

в том числе в отраслях |

|||||||||

|

Год |

Валовый внутренн ИЙ продукт, всего |

сельское и лестное хозяйство, рыболове тво и охота |

промы тленно сть |

строитель ство |

торговля, гостиницы и рестораны, траспорти евзя |

финансовая деятельность. операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |

госудасртвенное управление, оборона, образование, здравоохранение, социальные услуги |

прочие услуги |

|

|

Россия |

2014 |

100 |

4,2 |

29,3 |

6,5 |

27,1 |

17,5 |

13,6 |

1,8 |

|

2015 |

100 |

4,7 |

26,7 |

5,9 |

24 |

21,6 |

14,8 |

2,3 |

|

|

2016 |

100 |

4,3 |

24.6 |

5,3 |

22,8 |

24,7 |

15,5 |

2,8 |

|

Рисунок 1

На основании данных таблиц можно подвести следующие итоги по интересующим нас направлениям производства.

Несмотря на то, что в структуре ВВП доля сельского хозяйства уменьшается, российская аграрная продукция в годы рецессии 2015 и 2016 выросла на 2,6% [9] . По свинине и мясу птицы Россия стала обеспечивать себя полностью, по зерну она стала самым крупным экспортером. Государство массивно поддерживает этот сектор.

Что касаемо промышленности, то в данной сфере также прослеживается спад. Но это не означает, что российское производство находится в упадке, оно набирает мощности для последующего роста. Так на сегодняшний день реализуется 22 плана импортозамещения, в рамках которых утверждены 1423 технологических направления, в соответствии с которыми реализуется 1658 инвестиционных проектов. В 2016 году проведены два новых отбора комплексных инвестиционных проектов, заключены договоры о предоставлении субсидии с 36 организациями. Всего за 2014–2016 годы отобраны 97 проектов общей стоимостью более 36 млрд. рублей, в том числе затраты на НИОКР – 14,5 млрд. рублей.

И последняя, выделенная государственной программой отрасль – отрасль IT-технологий. По результатам проделанной работы за последние два года были внесены изменения в законодательство, регулирующее заключение государственных контрактов, чтобы обеспечить приоритет отечественного ПО. С 2016 года заработал Единый реестр российского ПО, из которого теперь можно выбирать решения для государственного заказа [3]. Но пока говорить о тотальном переходе на российское обеспечение невозможно, из-за того, что за последние десятилетие большинство крупных российских компаний полностью адаптировали свою работу под иностранное ПО, но процесс замещения зарубежного обеспечения уже начался, что дает надежду на будущее полное отечественное ПО. Кроме того, развитие информационных технологий показывает постоянный рост доли «прочие услуги» в отраслевой структуре ВВП.

Таким образом, отраслевая структура Российской Федерации за рассматриваемый период 2014-2016 гг. не претерпела значительных изменений, но уже сейчас осуществляется развитие вышеперечисленных отраслей. К тому, полноценный результат политики импортозамещения будет виден только в 2020 году, так как пока правительственная программа рассчитана только до этого года. Сейчас же происходит постепенное наращивание мощностей и относительно небольшие, но продуктивные сдвиги.

Проанализировав программы развития приоритетных отраслей экономики России можно сделать выводы о том, что с помощью инструментов государственной поддержки стимулирования и производительность труда, освоения новых технологий, и укрепление конкурентоспособности можно достигнуть успехов в импортозамещении

Кроме того, в настоящее время российское производство должно основываться на эффективном синтезе экспортоориентированной и импортозамещающей моделей на основе всемерного развития инновационной сферы.

Таким образом, в условиях геополитической напряженности стратегия импортозамещения является более естественным выбором, который уже реализуется. Но такая позиция нуждается в постоянной критической оценке. Мировой опыт показывает, что страны, делавшие ставку на импортозамещение в долгосрочной перспективе существенно проигрывали в темпах роста странам, делавшим ставку на экспортную ориентацию, поэтому основной задачей является развитие экспорта государства. Но на данном этапе развития промышленности и производства России именно политика импортозамещения способствует развитию национального производства, конечно, до конца реализации программы нельзя сделать каких-либо значительных выводов о её успехе или провале, но уже сейчас можно отметить изменение структуры производства страны, как отечественные товары занимают всё больше места на мировых торговых площадках. товарооборота

Список литературы Импортозамещение и структурные изменения в экономике РФ

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (с изменениями и дополнениями)

- Николаева А. В. Вопросы соответствия импортозамещения в сфере государственных закупок праву ВТО // Молодой ученый. - 2016. - №7. - С. 519-522

- Берец С., Нехезин В. Медведев: дешевая нефть и санкции уронили рубль // Би-би-си, Русская служба [Электронный документ] URL: http://www.bbc.com/russian/russia/2014/12/141217_russia_rouble_measures#share-tools

- Буранова Е. А., Балюк И. И. Санкции против России - это «дорога в никуда» или шанс изменить всё к лучшему? // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - Т. 13. - С. 4016-4020. - URL: http://e-koncept.ru/2015/85804.htm

- Воронкина Д. В., Волкова А. А., Судина А. А. Последние тенденции экономического развития // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - № S9. - С. 21-25. - URL: http://e-koncept.ru/2015/75148.htm

- Ивушкина А. США жалуются на российское импортозамещение в ВТО [Электронный ресурс] URL: https://life.ru/416828

- Кашинская Е. Н., Нехорошева В. И. Стратегические ориентиры аграрной политики в условиях импортозамещения // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - № S21. - С. 21-25. - URL: http://e-koncept.ru/2015/75334.htm

- Медведев: иностранцев допустят к госзакупкам при локализации производства в стране [Электронный документ] URL: http://prodmagazin.ru/2014/07/09/medvedev-inostrantsev-dopustyat-k-goszakupkam-pri-lokalizatsii-proizvodstva-v-strane

- Штайнер Э. Россия: кому в конечном счете выгодны санкции? [Электронный документ] URL: http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5206335/Russland_Wem-nuetzen-letztlich-die-Sanktionenкому