Импульсные всплески геомагнитных пульсаций в частотном диапазоне 0.2-7 Гц как первый сигнал о взаимодействии межпланетных ударных волн с магнитосферой

Автор: Пархомов В.А., Довбня Б.В., Бородкова Н.А., Сафаргалеев В.В., Пашинин А.Ю.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 25, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется возможность определения момента (Т 0) первичного контакта неоднородности солнечного ветра с магнитопаузой путем сравнения данных регистрации с высоким временным разрешением вариаций геомагнитного поля во время внезапного начала (SC) наземными и спутниковыми магнитометрами. Сначала анализируются особенности контакта межпланетной ударной волны с магнитосферой 23.04.2012 г. Затем приводятся статистические данные по одиннадцати событиям SC за период 1988-2012 гг. Обнаружен предвестник внезапного начала в виде глобально регистрируемого широкополосного электромагнитного импульса в частотном диапазоне 0.2÷7 Гц, имеющего резонансную структуру спектра. Предполагается, что такая структура может быть следствием фильтрации в ионосферных альфвеновских резонаторах МГД-волн, генерируемых при контакте межпланетной ударной волны с магнитопаузой.

Внезапное начало (sc), предвестник, широкополосный электромагнитный импульс, ионосферный альфвеновский резонатор

Короткий адрес: https://sciup.org/142103540

IDR: 142103540 | УДК: 533.9,

Текст научной статьи Импульсные всплески геомагнитных пульсаций в частотном диапазоне 0.2-7 Гц как первый сигнал о взаимодействии межпланетных ударных волн с магнитосферой

Одним из направлений исследования влияния межпланетной среды на космическую погоду является анализ реакции магнитосферы на контакт с неоднородностью солнечного ветра (плазменным разрывом), на фронте которой происходит скачкообразное изменение параметров солнечного ветра (СВ): концентрации, скорости, температуры, величины и направления межпланетного магнитного поля (ММП). В частности, сгенерированное в результате контакта МГД-возмущение может использоваться в качестве инструмента для диагностики состояния внутримагнитосферной плазмы (так называемая магнитосейсмология, см., например, [Chi et al., 2006]).

Скачкообразное изменение параметров облегчает задачу ассоциации магнитосферных возмущений с возмущениями в СВ, поскольку позволяет достаточно надежно определить момент удара фронта неоднородности по дневной магнитопаузе (далее T 0). Традиционно для этих целей используются спутниковые данные, позволяющие оценить время распространения фронта неоднородности от спутника до предполагаемого положения подсолнечной точки на фронте земной ударной волны (bow shock).

К сожалению, этот метод дает неопределенность в несколько минут из-за того, что непосредственно перед контактом с магнитопаузой неоднородность проходит через слабоизученную область – магнитослой, где скорость ее движения, равно как и конфи- гурация, претерпевает серьезные изменения. Дополнением и даже альтернативой спутниковым оценкам T0 могут быть наземные измерения.

Существует ряд возможностей определения Т 0 по данным наземного мониторинга как волновых процессов в широком частотном диапазоне (вариации геомагнитного поля, геомагнитные пульсации, ОНЧ-излучение), так и эффектов, создаваемых высыпающимися частицами (авроральное поглощение космического радиоизлучения, полярные сияния, ионосферные неоднородности). В настоящем исследовании мы ограничиваемся геомагнитным откликом магнитосферы на контакт с неоднородностью СВ.

По геомагнитным данным (стандартным магнитограммам) Т 0 определяют по внезапным началам магнитных бурь (substorm sudden commencement, SSC (SSC*)) или внезапным импульсам (sudden impulse, SI (SI*)). Звездочка означает наличие резкого уменьшения горизонтальной составляющей геомагнитного поля перед ее резким возрастанием. Предварительный обратный импульс обозначается PRI (preliminary recovery impulse), а резкое возрастание или главный импульс – MI (main impulse). В обзоре [Curto et al., 2007] обобщены данные о внезапных началах за всю историю наблюдения и предложено обозначать внезапное начало общим символом SC. Далее мы будем использовать это обозначение. В цитируемом обзоре выделены три ключевых момента в задаче таймирования и определения одновременности начала события SC на сети магнитных обсерваторий по вариациям горизонтальной ( Н ) компоненты геомагнитного поля.

-

1. Точность определения начала связана с проблемой точности временных меток, временного разрешения регистрирующих приборов (частоты квантования или скорости развертки) и резкости (скорости) возрастания геомагнитного поля. При плавном изменении регистрируемых величин даже большая частота квантования и высокоточная служба времени не позволяют точно определить начало в связи с неопределенностью точки отсчета.

-

2. Измеряемое время начала не является действительным временем начала события, а является временем, когда амплитуда геомагнитного поля достигает определенного уровня. Поэтому для точного определения необходимо точно измерять интервал становления поля до измеряемого значения. Он тем короче, чем резче SC.

-

3. Регистрируемое во время SC магнитное поле является комбинацией полей, вызываемых различными токовыми системами, возникающими при резком возмущении магнитосферы, что отражается на магнитограммах в виде вариаций положительного или отрицательного знака. Это может приводить к маскировке действительного начала PRI или MI, осложняемого, кроме того, широтными и долготными (зависящими от местного времени) вариациями. Таким образом, точность определения T 0 по стандартным магнитограммам составляет ±1 мин, что не позволяет анализировать процессы, протекающие с большой скоростью. Заметим также, что в настоящее время магнитные обсерватории мировой сети INTERMAGNET оснащены феррозондовыми магнитометрами.

Safargaleev et al. [2010] экспериментально показали, что PRI связан с усилением потока высыпающихся частиц, инициированным ударом фронта межпланетной ударной волны (МУВ) по магнитопаузе.

Временное разрешение использованных в [Sa-fargaleev et al., 2010] данных составляло 10 с. Поскольку скорость частиц значительно больше скорости магнитозвуковой волны, обусловливающей, по мнению ряда авторов, MI SC, метод определения T 0 по усилению риометрического поглощения (или по PRI) выглядит более привлекательным, чем описанный выше метод определения Т 0 по отклонениям Н -ком-поненты от невозмущенного уровня.

Однако, согласно [Нишида, 1980], планетарное распределение PRI демонстрирует широтнодолготную зависимость, т. е. вероятность его регистрации зависит от положения обсерватории. Метод, основанный на отклике риометрического поглощения, может быть реализован только в околополуден-ном секторе [Safargaleev et al., 2010].

Еще большей точности при определении T 0 можно достичь, используя данные индукционных магнитометров по вариациям геомагнитного поля в герцевом диапазоне частот, поскольку их временное разрешение выше, чем разрешение феррозондовых магнитометров, регистрирующих как MI, так и PRI.

Момент контакта T0 в [Safargaleev et al., 2010; Са-фаргалеев, 2011] предлагалось определять по началу широкополосного всплеска геомагнитных пульсаций, также, вероятно, связанного с усилением высыпаний. Другой подход использован в [Пархомов, 1985; Пар- хомов, 1990], где показано, что на осциллограммах Т0 SC можно отождествить с началом характерного пакета осцилляций с периодом около 10 с и длительностью равной длительности PRI. Такой пакет назван «осцилляторной структурой предварительного импульса». При использовании этих методов точность определения T0 не хуже нескольких секунд.

Каждый из описанных выше способов может использоваться для определения момента Т 0 . Однако совершенствование измерительной техники побуждает нас рассмотреть эффекты взаимодействия по данным с бóльшим временным разрешением и из возможных методов определения Т 0 выбрать наиболее точный.

В представляемой статье анализируются явления взаимодействия МУВ с магнитосферой по спутниковым и наземным наблюдениям с высоким временным разрешением и возможность определения Т 0 по сравнению данных регистрации вариаций геомагнитного поля во время SC феррозондовыми и индукционными магнитометрами. Анализируются особенности контакта МУВ с магнитосферой 23.04.2012 г. и приводятся статистические данные по одиннадцати событиям SC* за 1988–2012 гг.

Данные наблюдений и методы анализа

Для анализа события SC 23.04.2012 г., вызванного приходом неоднородности СВ, идентифицированной в [Зеленый и др., 2014] как МУВ, использованы данные наблюдений параметров СВ и ММП на одиннадцати спутниках (см. табл. 1). С высоким временным разрешением параметры СВ и ММП регистрировались на спутниках ТЕМIS B, С (THB, THC, частота квантования 0.33 и 4 Гц), на спутниках Cluster (C1–C4, частота квантования 0.24 и 0.045 Гц) [] и на спутнике «Спектр-Р» (S-R, частота квантования 32 Гц) [Зеленый и др., 2014].

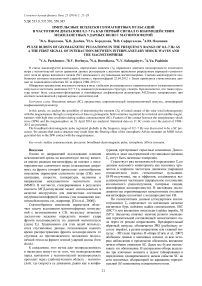

Орбитальные координаты спутников и время прохождения МУВ в точке их нахождения 23.04.2012 г. приведены в табл. 1, положение спутников в исследуемый момент показано на рис. 1.

Для статистического анализа использованы данные наблюдений СВ и ММП на спутниках Wind, ACE, Geotail (GTL) и IMP-8 с частотой квантования 0.017÷0.012 Гц.

Геомагнитные пульсации регистрировались высокочувствительными индукционными магнитометрами с частотой квантования 20, 40 и 64 Гц сети российских обсерваторий и сети CARISMA [http://129.128.234.110:8080/ssdp/jsp/]. Использованы также данные магнитных обсерваторий мировой сети INTERMAGNET []. Список станций приводится в табл. 2.

Исходные цифровые данные обрабатывались с применением спектрально-временного фурье-анализа. Для статистического анализа использованы данные регистрации геомагнитных пульсаций на индукционном магнитометре обс. «Борок», записанные на аналоговом магнитофоне. Спектрально-временной анализ магнитофонных записей проводился с помощью программы SpektraPro.

Рис. 1. Положение спутников во время прихода МУВ 23.04.2012 г.

Таблица 1

|

Спутник |

Дата |

X GSE |

Y GSE |

Z GSE |

|

WIND |

02.15.09 UT |

260.15 |

31.90 |

21.54 |

|

SOHO |

02.20.00 UT |

200.40 |

54.18 |

13.25 |

|

ACE |

02.26.28 UT |

223.94 |

–17.50 |

–12.41 |

|

THC |

03.06.21 UT |

59.87 |

24.56 |

1.47 |

|

THB |

03.06.21 UT |

59.04 |

24.43 |

0.84 |

|

GTL |

03.20.06 UT |

12.14 |

–23.83 |

7.754 |

|

C2 |

03.20.28 UT |

9.89 |

–14.80 |

–10.83 |

|

C1 |

03.20.29 UT |

9.85 |

–14.65 |

–9.97 |

|

C4 |

03.20.35 UT |

9.45 |

–14.73 |

–10.41 |

|

C3 |

03.20.35 UT |

9.46 |

–14.74 |

–10.41 |

|

S-R |

03.20.50 UT |

0.33 |

30.65 |

–10.89 |

Таблица 2

|

Название обсерватории |

Обозначение |

Широта геогр. |

Долгота геогр. |

Вид магнитометра |

|

Баренцбург |

ВАВ |

70.20° |

15.82° |

Индукц. |

|

Ловозеро |

LOZ |

67. 97° |

35.08° |

Индукц., фер. |

|

Борок |

BOX |

58.03° |

38.33° |

Индукц. |

|

Узур |

UZR |

52.17° |

104.45° |

Индукц., фер. |

|

Монды |

MND |

51.6° |

100.9° |

Индукц. |

|

Dawson |

DAW |

64.05° |

220.89° |

Индукц., фер. |

|

Fort Smith |

FSMI |

60.02° |

248.05° |

Индукц., фер. |

|

Fort Churchill |

FCU |

58.76° |

265.92° |

Индукц., фер. |

|

Pinava |

PINA |

50.20° |

263.96° |

Индукц., фер. |

|

Barrow |

BRW |

71.32° |

203.38° |

Фер. |

|

Rabbit Lake |

RABB |

58.20° |

256.30° |

Индукц., фер. |

|

College |

CMO |

64.87° |

212.14° |

Фер. |

|

Abisko |

ABK |

68.36° |

18.82° |

Фер. |

Анализ взаимодействия МУВ с магнитосферой 23.04.2012 г.

В этот день МУВ наблюдалась на всех одиннадцати спутниках. Вблизи орбиты Земли ударная волна регистрировалась на ТНС в 03:06:21.860, ТНВ в 03:06:37.725, на Geotail в 03:20:06 UT, затем последовательно на спутниках Cluster: на С2 в 03:20:28, на C1 в 03:20:29, на С3 в 03:20:35, на С4 в 03:20:35 UT – и на спутнике «Спектр-Р» в 03:20:50 UT (табл. 1 и рис. 1).

Скачок параметров СВ на фронте МУВ, по данным WIND, составил: Δ P =6.15 нПа, Δ N =19 см–3, Δ V =66 км/c, Δ В =5 нТл.

Важно отметить, что вертикальная компонента ММП направлена к северу, а ее среднее значение за час до прихода МУВ составило Bz=0.33 нТл. На фрон- те МУВ наблюдался положительный скачок Bz-компоненты: ΔBz=+1 нТл.

Контакт МУВ с магнитосферой вызвал глобальный импульс SC. Обсерваториями авроральной зоны регистрировался SC с предварительным обратным импульсом (SSC*). Наибольшая амплитуда SSC* наблюдалась в послеполуденном секторе (обсерватория сети INTERMAGNET Barrow (MLT =15.21)) в 03:21 UT: амплитуда предварительного обратного импульса А PRI =171 нТл, амплитуда главного импульса А MI=282 нТл. Определенный по данным этой обсерватории по методике [Chi et al., 2006] Т 0=03:21:00±00:30 UT. Если же начало SC определить по разности значений Н -компоненты в 03:20:00 и в 03:21:00 UT, то Т 0 =03:21:30 UT.

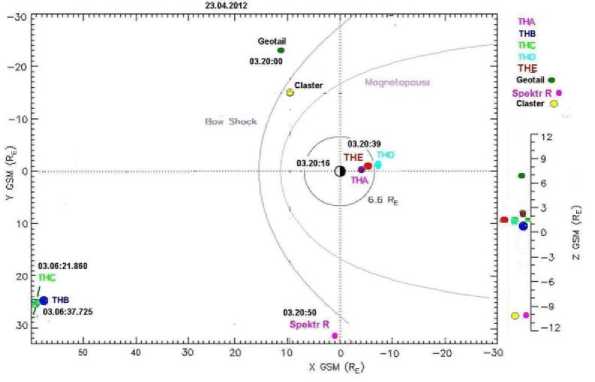

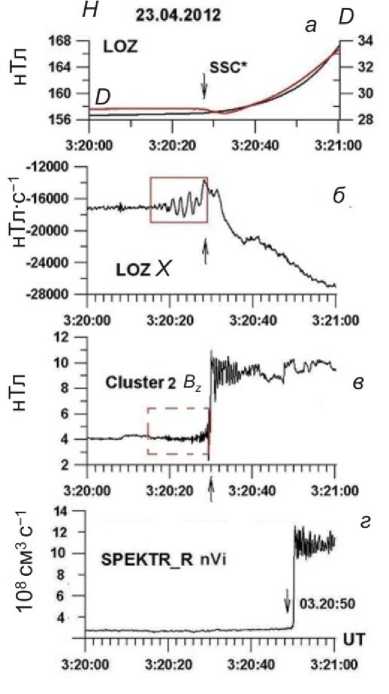

Определим начало SC по одновременным данным феррозондовых и индукционных магнитометров. На рис. 2, а приведены фрагменты записей Х - и Y -компонент, полученные на индукционных (панели 1, 3) и феррозондовых (панели 2, 4) магнитометрах двух обсерваторий сети CARISMA. Видно, что режим записи SC на магнитометрах различен. Индукционные магнитометры обеих обсерваторий зафиксировали начало цуга нарастающих по амплитуде ( А ~5 нТл в обс. Fort Churchill) колебаний продолжительностью ~15 с (обозначено прямоугольником) в 03:20:15 UT, тогда как феррозондовые магнитометры отклонение компонент магнитного поля от невозмущенного уровня начинают регистрировать в 03:20:30 (панели 2, 4 на рис. 2, а ). Это время совпадает со временем определения SC по стандартной магнитограмме обс. Barrow. Очевидно различие в определении Т 0 в зависимости от типа прибора: более чувствительные индукционные приборы позволяют определить эффекты, не видимые на феррозондовых магнитометрах. Цуг колебаний одновременно регистрируется индукционными магнитометрами с сохранением формы и периода (на рис. 2, в обведен прямоугольником) в долготном диапазоне ~ 250° и в диапазоне широт ~20°.

Сравним Т 0 со временем регистрации МУВ на ближайшем к магнитопаузе спутнике Cluster 2. Этот момент будем считать моментом контакта МУВ с магнитопаузой.

Запись вертикальной компоненты ММП на спутнике Cluster 2 дана на верхней панели рис. 2, в . Ясно видно, что наземный эффект начала изменения маг-

Рис. 2. Магнитосферный отклик на контакт с МУВ по данным сети индукционных и феррозондовых магнитометров. Вариации компонент X ( а ) и Y ( б ) на магнитограммах обс. Fort Churchill и Fort Smith: 1, 3 – индукционный магнитометр, 2, 4 – феррозондовый. Вертикальными стрелками обозначено начало SC, прямоугольником – предвестник. Панель в : вверху – вариации B z-компоненты ММП, по данным спутника Cluster 2, находящегося вблизи магнитопаузы; внизу – предвестник SC (выделен прямоугольником) на магнитограммах наземных обсерваторий.

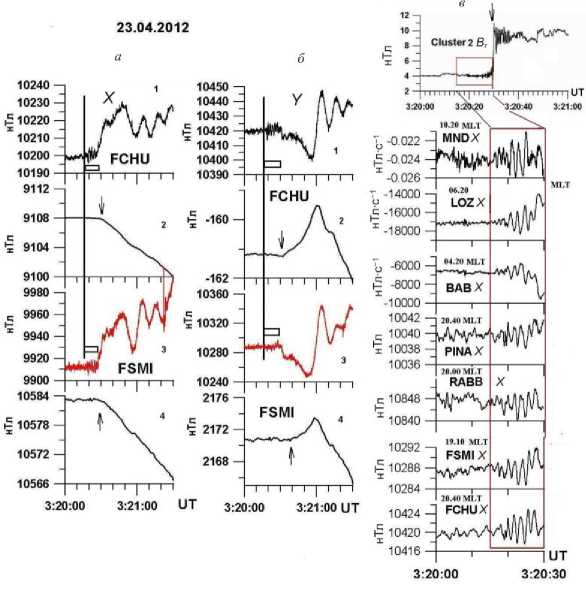

Рис. 3. Наземный отклик на контакт МУВ с магнитосферой: вариации H - и D -компоненты на магнитограммах феррозондового магнитометра ( а ) и Х -компоненты на магнитограмме индукционного магнитометра ( б ) обс. «Ловозеро»; вариации B z-компоненты по данным спутника Cluster 2, находившегося вблизи магнитопаузы ( в ); вариации потока СВ, полученные на спутнике «Спектр-Р» ( г ).

нитного поля по измерениям феррозондовых магнитометров (стрелки на рис. 2, а , б ) совпадает по времени со скачком ММП, связанным с МУВ (рис. 2, в ).

Поэтому за время Т 0 начала SC можно принять 03:20:30 UT. Но, подчеркнем, до этого момента регистрируется цуг колебаний (начало в 03:20:15), хорошо отождествимый на записях индукционных магнитометров на дневной и ночной сторонах магнитосферы (на рис. 2 а , б обозначен прямоугольником).

Таким образом, рассмотренная совокупность данных позволяет сделать два предварительных вывода.

-

1. Определение момента начала магнитосферного отклика зависит от типа магнитометра.

-

2. Если за Т 0 принимать начало изменений геомагнитного поля по данным феррозондового магнитометра, то цуг колебаний, регистрируемый индукционным магнитометром, можно рассматривать как предвестник SC.

Подтверждением предварительных выводов может служить рис. 3, где приведены данные феррозондового ( а ) и индукционного ( б ) магнитометров обс. «Ловозеро» (MLT=06.20) и вариации B z ММП ( в ) и потока СВ ( г ) по наблюдениям на спутниках Cluster 2 и «Спектр-Р» соответственно. Можно точно определить Т 0 (вертикальная стрелка на рис. 3, а , б ), который совпадает со скачком от 4 до 10 нТл B z -компоненты ММП на фронте МУВ, регистрируемым Cluster 2 в 03:20:28 UT (стрелка на рис. 3, в ). На записи индукционного магнитометра виден цуг колебаний, частота в котором меняется в пределах 0.26÷2 Гц (выделен прямоугольником). Цуг регистрируется перед началом PRI. Предварительный импульс внезапного начала отчетливо виден в D -компоненте как ее уменьшение перед резким возрастанием (см. рис. 3, а ). Цуг колебаний на Земле опережает скачок магнитного поля (фронт МУВ), регистрируемый на С2. Примечательно, что на С2 регистрируется осцил-ляторная структура во всех компонентах ММП (на рис. 3, в колебания B z -компоненты ММП обведены штриховым прямоугольником). Амплитуда колебаний нарастает к фронту МУВ. Период колебаний занимает диапазон 1.1÷6.5 Гц, в то время как на Земле занимаемый диапазон частот 0.26÷2 Гц. На спутнике «Спектр-Р» осцилляторной структуры в вариациях плотности СВ не зарегистрировано (рис. 3, г ).

Обращает на себя внимание запаздывание на 20 с момента прохождения МУВ в точке нахождения «Спектра-Р» по отношению к времени регистрации скачка ММП на Cluster 2. Это запаздывание связано с разносом спутников на ~10 R E по координате х и наклоном фронта МУВ.

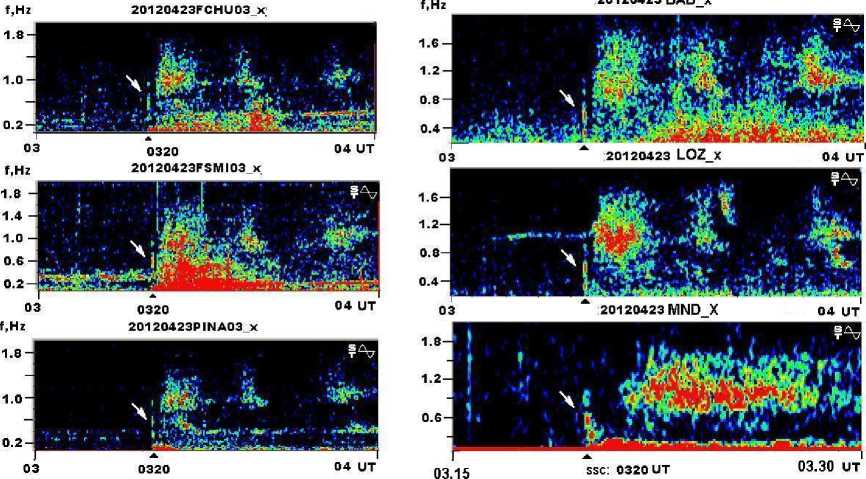

Рассмотрим спектральные свойства предвестника. На спектрограммах, полученных путем анализа магнитофонных записей данных индукционных магнитометров с помощью программы SpektraPro (рис. 4), цуг колебаний (предвестник) выглядит как широкополосный всплеск (обозначен белыми стрелками) в диапазоне периодов 0.5 ÷3.8 с (~2÷0.26 Гц). Всплеск идентичен на всех станциях в диапазоне долгот ~250° и диапазоне широт ~20°. На всех обсерваториях спектры имеют общую особенность – дискретную структуру. Дискретность проявляется в усилении и ослаблении спектральной мощности сигнала на определенных частотах. В данном случае максимумы в распределении энергии в спектре фиксируются на частотах 1.75, 0.81, 0.53, 0.29 Гц. Такую структуру распределения энергии в спектре далее будем называть, подобно [Поляков, Рапопорт, 1981], резонансной. Главный максимум в спектре наблюдается на частоте 0.53±0.06 Гц. На этой частоте спектральный максимум наблюдается на всех станциях от низких широт до полярной шапки.

Резонансную структуру спектра можно проследить также на спектрограммах (рис. 5), полученных с помощью программы спектральновременного анализа. Максимумы частоты в спектрах приходятся также на 1.75, 0.81, 0.53, 0.29 Гц. Другой важной особенностью спектра является синхронное падение частоты колебаний на всех станциях к концу события (белая ломаная линия на рис. 5). Отмеченные свойства спектра могут указывать на общий источник, определяющий режим колебаний на пространственно-разнесенных станциях.

На основании приведенных данных можно заключить, что в рассмотренном событии при контакте МУВ с резким передним фронтом с магнитосферой генерируется цуг затухающих колебаний длительностью 15 с. Амплитуда колебаний в цуге нарастает, а частота падает к моменту начала генерации собственно SC. Амплитуда колебаний на ночной стороне достигает ~ 5 нТл. Для обсерваторий дневной стороны в нашем распоряжении нет данных об амплитудно-частотной характеристике индукционных магнитометров, поэтому амплитуда колебаний на рис. 2 приведена в относительных единицах. Спектр колебаний в цуге имеет резонансную структуру на всех станциях, данные которых были использованы. Распределение энергии в спектре содержит четыре спектральных максимума на частотах 1.75, 0.81, 0.53, 0.29 Гц. Одновременность наблюдения на сети станций цуга колебаний с подобной спектральной структурой свидетельствует о том, что наблюдается не случайное явление, и оно предшествует началу Т 0 SC на поверхности Земли. Назовем этот широкополосный импульс (цуг колебаний) предвестником SC.

Таким образом, к трем проблемам определения Т 0, сформулированным в обзоре [Curto et al., 2007], добавляется четвертая – наличие предвестника SC. Предвестник представляет собой глобально регистрируемый цуг колебаний длительностью до 30 с с нарастающей к окончанию цуга амплитудой. На спектрограммах предвестник выглядит как широкополосный импульс падающей частоты (всплеск) в диапазоне 0.2÷2 Гц с резонансной структурой спектра.

Результаты статистических исследований

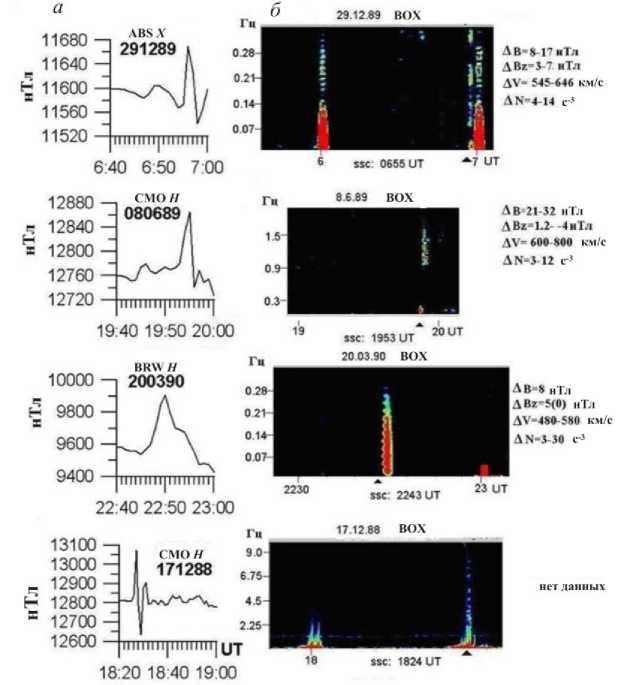

Неслучайность обнаруженного явления можно подтвердить статистикой наблюдений широкополосных всплесков в обс. «Борок», зарегистрированных во время SC с гигантскими амплитудами в авроральной зоне (1988–2012 гг.).

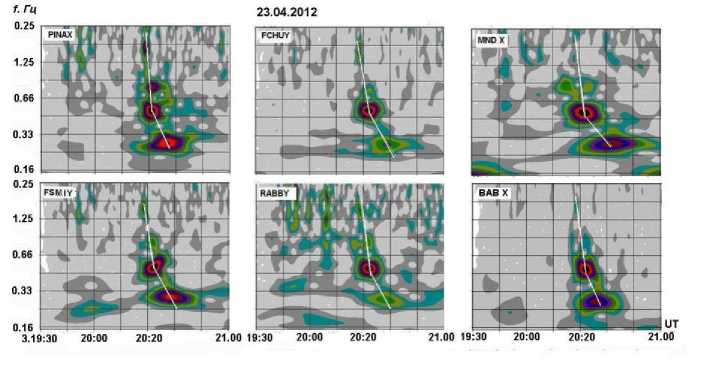

Hа рис. 6 представлены фрагменты магнитограмм обсерваторий авроральной зоны в околополу-денные часы ( а ) и спектрограммы всплесков, полученные в обс. «Борок» ( б ). Видно, что во всех случаях

Рис. 4. Фрагменты сонограмм геомагнитных пульсаций на сети обсерваторий. Стрелкой обозначен широкополосный импульс с резонансной структурой спектра. В аналоговом виде импульс показан на рис. 2, в (обведено прямоугольником).

Рис. 5. Динамические спектры широкополосного импульса, обозначенного стрелками на рис. 4.

Таблица 3

|

Дата |

UT |

Δ H PRI, нТл |

Δ H MI , нТл |

Δ B IMF , нТл |

Δ B zIMF , нТл |

V (Δ V ), км/c |

Δ N , cм–3 |

Δ f , Гц |

|

7.12.1988 |

18:24 |

– |

441 |

– |

– |

– |

– |

6.2 |

|

20.01.1989 |

12:32 |

15 |

35 |

– |

– |

– |

– |

3.5 |

|

13.03.1989 |

01:27 |

12 |

64 |

– |

– |

– |

– |

6.1 |

|

16.03.1989 |

05:32 |

48 |

78 |

17 |

+16 |

600(220) |

8 |

6.5 |

|

29.12.1989 |

06:54 |

40 |

129 |

15 |

+10 |

550(120) |

12 |

2.6 |

|

04.06.1991 |

15:36 |

10 |

65 |

12 |

+10 |

625(150) |

12 |

1.1 |

|

Сред.знач. |

25 |

135 |

13 |

+12 |

591(165) |

10 |

4.3 |

|

|

08.06.1989 |

19:53 |

– |

137 |

16 |

+2 |

– |

– |

0.8 |

|

20.03.1990 |

22:43 |

29 |

368 |

14 |

+18 |

480(100) |

27 |

0.24 |

|

23.04.1991 |

10:41 |

171 |

282 |

– |

– |

– |

– |

0.7 |

|

06.04.2000 |

16:30 |

100 |

400 |

18 |

2(–12)+2 |

362(195) |

12 |

0.4 |

|

24.01.2012 |

15:03 |

20 |

100 |

19 |

+16 |

420(160) |

9 |

0.3 |

|

Сред. знач. |

80 |

257 |

18 |

+9.5 |

421(152) |

16 |

0.49 |

Рис. 6. Примеры широкополосных всплесков – предвестников SC: а – фрагменты магнитограмм авроральных обсерваторий, находящихся в момент регистрации на дневной стороне магнитосферы; б – сонограммы обс. «Борок».

широкополосные импульсы с резонансной структурой сопровождали внезапное начало с большими амплитудами предварительного импульса (среднее значение Δ H PRI=40.5 нТл) и главного импульса SSC (среднее значение Δ H MI=220 нТл, см. табл. 3). Важно отметить, что все зарегистрированные случаи широкополосных всплесков с дискретной структурой спектра наблюдались при больших скачках концентрации и скорости СВ, при положительной ориентации вертикальной компоненты ММП и при положительном скачке вертикальной компоненты на фронте МУВ (табл. 3).

В последней колонке табл. 3 приведен диапазон частот, занимаемый импульсом (предвестником). Как следует из табл. 3, все наблюдаемые события можно отнести к двум диапазонам частот: шесть событий с частотами всплеска в интервале 1.1÷7 Гц и пять событий с частотами всплеска в интервале 0.24÷0.8 Гц. Согласно [Беляев и др., 1989; Довбня и др., 2013а, б, 2014], эти частотные диапазоны соответствуют диапазонам частот ионосферного и нади-носферного альфвеновских резонаторов.

Основные результаты

-

1. Обнаружено, что перед SC, вызываемыми МУВ с большим и резким скачком давления на фронте и преимущественно при положительной B z-компоненте ММП, на Земле наблюдается предвестник. Предвестник представляет собой глобально регистрируемый цуг колебаний падающей частоты

-

2. Статистический анализ двенадцати событий показывает два частотных диапазона импульсов: 1.1÷7.2 Гц и 0.2÷1.1 Гц.

-

3. Природа опережающих цугов требует дальнейших исследований.

длительностью до 30 с с нарастающей к окончанию цуга амплитудой (до 5 нТл). На спектрограммах предвестник выглядит как широкополосный импульс (всплеск) в частотном диапазоне 0.2÷7 Гц с падающей к концу события частотой. Спектр импульса имеет резонансную (дискретную) структуру. Дискретность спектра представляет собой усиление энергии колебаний на одних частотах и ослабление на других.

Заметим, что о геомагнитных пульсациях с резонансной структурой спектра в частотном диапазоне 0.2÷0.02 Гц, возбуждаемых при включении желоб-ковой неустойчивости на магнитопаузе во время резкого сжатия и расширения магнитосферы при прохождении мимо Земли магнитного облака, cообщалось в [Мишин и др., 2001]. Упоминание о похожей реакции геомагнитного поля (кратковременный широкополосный всплеск на сонограммах) на скачок давления в СВ есть в [Safargaleev et al., 2010]. Однако ни морфологические свойства всплеска, ни его природа в этой работе не обсуждались.

Обсуждение результатов

Межпланетные ударные волны с большим и резким скачком давления на фронте вызывают гигант- ские SC, сопровождаемые широкополосными всплесками геомагнитных пульсаций в полосе частот 0.2–7 Гц. Всплески имеют резонансную структуру спектра. Отметим, что подобное распределение энергии в спектре свойственно для ионосферного альфвеновского резонатора (ИАР), предсказанного теоретически и подтвержденного экспериментально в работах [Поляков, Рапопорт, 1981; Беляев и др., 1989]. Согласно [Поляков, Рапопорт, 1981], первая резонансная частота альфвеновского резонатора меняется в пределах 0.5÷3 Гц в зависимости от состояния ионосферы. Как показано там же, распределение энергии в спектре электромагнитного шума имеет возрастания на гармониках главной частоты резонатора.

В дополнение к ИАР в работах [Довбня и др., 2013а, б] обнаружен связанный с ИАР надионосферный альфвеновский резонатор (НИАР). Он проявляется на дискретных кратных частотах выше 0.15÷0.3 Гц и заполняет частотный диапазон частот ниже основного резонанса ИАР.

Сравним результаты наших наблюдений со свойствами ИАР и НИАР. Прежде всего, в рассмотренном нами событии 23.04.2012 г. частотный диапазон наблюдаемого цуга колебаний попадает в диапазон частот резонаторов (рис. 5). Число гармоник в спектре различается в зависимости от широты и компоненты геомагнитного поля. Так, гармоника на частоте 0.31 Гц отсутствует в Y -компоненте на ст. «Монды» и «Узур» и в Х -компоненте в обс. «Ловозеро».

Сошлемся также на работу [Довбня и др., 2014], где анализируется воздействие МГД-резонаторов на геомагнитные пульсации. В этой статье приводятся примеры динамических спектров различных типов геомагнитных пульсаций и электромагнитных импульсов, наблюдаемых на Земле во время SC и землетрясений. По общему характеру динамических спектров, которые имеют дискретный характер в полосе частот от 0.1 до 6 Гц, предполагается, что появление дискретности в спектре пульсаций объясняется фильтрацией МГД-волн при их прохождении через ИАР и НИАР.

Можно сделать следующие выводы:

-

1. Широкополосные импульсы, генерируемые при взаимодействии МУВ с магнитосферой, являются предвестниками внезапного начала и могут вносить ошибку в определение Т 0 SC.

-

2. Ионосферные альфвеновские резонаторы оказывают фильтрующее действие не только на МГД-волны, генерируемые в ионосфере и магнитосфере, но и волны, генерируемые при контакте МУВ с магнитопаузой.

Данные спутников ACE, IMP, Wind, Geotail, Cluster и THEMIS взяты из базы данных NASA CDAWeb, авторы благодарны соответствующим PI за возможность использования этих данных. Авторы признательны также коллективу ИКИ РАН за возможность использования данных спутника «Спектр-Р». Авторы благодарны J. Mann, D.K. Milling за данные сетей CARISMA и CANOPUS, а также обладателям информации за возможность использования данных мировой сети Kyoto World Data Center for Geomagnetism и сети INTERMAGNET. Данные индукционных магнитометров Баренцбурга и Ловозера предоставлены Полярным геофизическим институтом

КНЦ РАН. Авторы благодарят Застенкера Г.Н. за конструктивные замечания и интерес к работе, а также Клайна Б.И. (Геофизическая обсерватория «Борок» ИФЗ РАН) за помощь в обработке данных по вариациям геомагнитного поля, записанных на магнитных носителях.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты РФФИ 13-05-00066, 13-05-00529, 13-0200819 и 10-02-01063) и гранта NSC103-2923-M-006-002-MY3/14-05-92002HHC Тайвань – РФФИ.

Список литературы Импульсные всплески геомагнитных пульсаций в частотном диапазоне 0.2-7 Гц как первый сигнал о взаимодействии межпланетных ударных волн с магнитосферой

- Chi P.J., Dong-Hun Lee, Russell C.T. Tamao travel time of sudden impulses and its relationships to ionospheric convections vortices//J. Geophys. Res. 2006. V. 111. Р. A08205.

- Curto J.J., Araki T., Alberca L.F. Evolution of concept of sudden storm commencement and their operative identification//Earth Planets Space. 2007. Iss. 11. V. 59. P. i-xii.

- Safargaleev V.V., Kozlovsky A., Honary F., Voronin A., Turunen T. Geomagnetic disturbances on ground associated with particle precipitation during SC//Ann. Geophys. 2010. V. 28. P. 247-265.

- Нишида А. Геомагнитный диагноз магнитосферы. М.: Мир, 1980. 176 с.

- Сафаргалеев В.В. Возмущения магнитосферно-ионосферной системы в арктических широтах и задачи мониторинга космической погоды: автореф. дис.. д-ра физ.-мат. наук. Апатиты: КНЦ РАН, 2011. 30 с.

- Пархомов В.А. О тонкой структуре предварительного импульса внезапного начала//Геомагнетизм и аэрономия. 1985. Т. 26, № 3. С. 420-424.

- Пархомов В.А. Осцилляторная структура предварительного импульса внезапного начала геомагнитной бури//Геомагнетизм и аэрономия. 1990. Т. 30, № 2. С. 210-215.

- Зеленый Л.М., Застенкер Г.Н., Петрукович А.А. и др. Эксперимент «Плазма-Ф»: три года работы на орбите//Вестник НПО им. Лавочкина. 2014. № 3. С. 12-36.

- Поляков С.В., Рапопорт В.О. Ионосферный альвеновский резонатор//Геомагнетизм и аэрономия. 1981. Т. 21. С. 610-614.

- Беляев П.П., Поляков С.В., Рапопорт В.О., Трахтенгерц В.Ю. Экспериментальное исследование электромагнитного шумового фона в диапазоне короткопериодных геомагнитных пульсаций//Изв. вузов. Радиофизика. 1989. Т. 2, № 6. С. 663-671.

- Довбня Б.В., Гульельми А.В., Потапов А.С., Клайн Б.И. О существовании надионосферного резонатора Альвена//Солнечно-земная физика. 2013а. Вып. 22. С. 12-15.

- Довбня Б.В., Гульельми А.В., Потапов А.С., Рахматулин Р.А. Дополнительный резонатор для ультранизкочастотных волн//Геофизические исследования. 2013б. Т. 14. С. 49-58.

- Довбня Б.В., Гульельми А.В., Потапов А.С., Рахматулин Р.А. О воздействии МГД-резонаторов на геомагнитные пульсации//Геофизический журнал. 2014. № 6. С. 32-40.

- http://129.128.234.110:8080/ssdp/jsp/logon.jsp

- http://intermagnet.com

- http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/cdaweb/istp_public