И.Н. Крамской. Религиозная драма художника. Часть I. Галлюцинация

Автор: Катасонов Владимир Николаевич

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье, в основном с опорой на эпистолярное наследие И.Н.Крамского, обсуждаются его взгляды на смысл и значение изобразительного искусства. Центром изложения являются религиозные взгляды художника.

Передвижники, и.н.крамской, и.е.репин, философия искусства, историческая живопись, народность искусства, картина "христос в пустыне", христианство, атеизм, народничество

Короткий адрес: https://sciup.org/170173986

IDR: 170173986 | УДК: 7.03 | DOI: 10.34685/HI.2020.31.4.001

Текст научной статьи И.Н. Крамской. Религиозная драма художника. Часть I. Галлюцинация

Передвижники... Поражает это цветение русских талантов, на протяжении двух-трех десятилетий, создавших современную русскую живопись. Все они очень разные: И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. Д. Поленов, Ф. А. Васильев, Н. Н. Ге, и др., но все они так или иначе отмечены духом своего времени. Духом откровения свободы, и ее трагических противоречий, духом ответственного и высокого понимания значения искусства, духом поиска новых путей для России... Споры о значении их наследия продолжаются и сегодня 1. И в особенности, конечно, когда речь заходит об их идеологе — Иване Николаевиче Крамском.

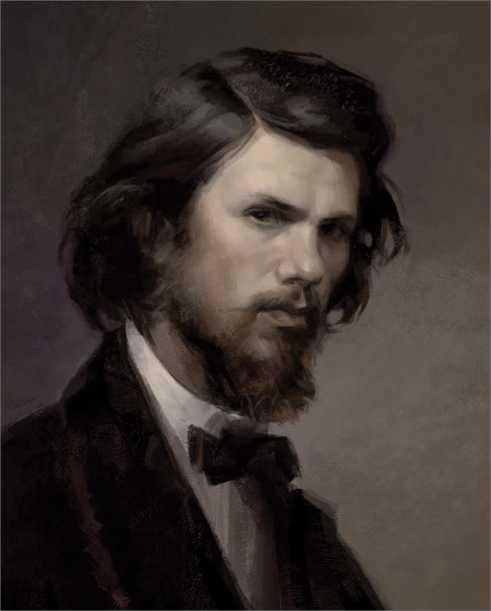

«Автопортрет Крамского».

-

§1 . Идеал и ремесло.

Крамской никогда не понимал свою деятельность живописца как ремесло. Уже в «бунте 14» против устаревших форм педагогики в Академии (1863), в котором Крамской играл роль застрельщика, чувствовался этот запрос на серьёзность в отношении к сюжету картины, в особенности исторического жанра. Неправильно использовать историю как простой полигон для демонстрации изобразительной техники конкурсантов. У истории есть свой смысл, свои ценности и святыни, и если все это не должно касаться художника, если главное, что от него требуется, это демонстрация живописной техники, то это даже и безнрав- ственно!.. Художник должен, как бы, отказаться от своего сердца, от своей любви и склонности, и… и как же тогда можно создать историческую картину, вырванную из жизни человеческой души ?.. Но еще за пять лет до этого, в рукописи «Взгляд на историческую живопись» Крамской, которому всего 21 год, который только начал учиться в Академии, пишет о своем понимании отношения художника к истории: «Настоящему художнику предстоит громадный труд — закричать миру громко, во всеуслышание, все то, что скажет о нем история, поставить перед лицом людей зеркало, от которого бы сердце их забило тревогу, и заставить каждого сказать, что он увидит там свой портрет, и тот только будет истинным историческим художником, кто, оставшись верным своему идеалу и началу всего изящного в природе, покажет расстояние, отделяющее начало от его проявления»2.

Художник должен быть верен идеалу. Для этого он его должен иметь. Текст, из которого взята цитата, написан сразу после смерти А.А.Иванова, которая потрясла молодого художника. Иванов 20 лет работал заграницей над своей монументальной картиной «Явление Христа народу», с трудом перевез ее в Россию, с трудом добился ее экспозиции и… встретил холодное непонимание со стороны профессионалов и публики. Через несколько месяцев он умер. Крамской очень точно определяет причины произошедшей трагедии. Иванов не хотел видеть в своем произведении просто «картину на евангельский сюжет». Тоги, сандалии, драпировки, археологическая утварь не были для него главным в картине. Иванов хотел от имени евангельского идеала, от имени Христа напрямую обратиться к своему современнику. Исторический антураж картины был здесь как бы только поводом. И потерпел неудачу. Почему? Крамской видит это очень ясно: «Руководители искусства не нашли в ней творчества, композиции, и объявили вещью плохой и несогласной с законами исторической живописи! А публика? А публика живет другой жизнью, жизнью Фауста, и в ней нет уже тех элементов, из которых вылилась эта картина, — она утратила веру, она погружена в свои ученые результаты, она гордится своим знанием, она поклоняется иному богу и ей ли слушать слова пророков, когда она им уже не верит, ей ли вслушиваться в слова Спасителя, когда она уже их взвесила и отвела место Ему между гениями земли? Нет, она уже не может увлекаться этим, она переросла этот период! И вот участь этого произведения решена, а с нею вместе и участь художника — творца ея. И он умер. Да он и не мог жить одной головой, без участия сердца, — ему надобна жизнь полная, человеческая. А чем же он будет дышать, когда элемент питания сердца был отнят у него, как только он стал лицом к лицу с действительностью?..»3

Публика живет жизнью Фауста, т.е. жизнью новоевропейской капиталистической цивилизации, жизнью науки и верой в прогресс. Как ни трагична ситуация художника в этом смысле, но настоящий исторический художник, согласно молодому Крамскому, должен сохранять мужество, и напоминать людям об их идеале. «Хотя и жаль, и грустно расстаться с образцами древних, — художник должен пожертвовать своей любовью для любви к людям. Он должен расстаться с ними потому, что вечная красота, которой поклонялись древние художники, невидима между людьми и что с этой вечной красоты дерзкая пытливость и самопоклонение сорвали покрывало, под которым она жила между нами; сорвали покрывало с религии, бытия мира сего и не нашли под ним ничего»4.

Вечная божественная красота жила под покрывалом религии, т.е. под покровом христианства. Покрывало религии сорвали, под ним ничего нет. Но художник, истинный исторический художник, «оставшийся верным своему идеалу и началу всего изящного в природе» должен не уставать напоминать своему современнику об этом идеале, об этой божественной красоте, которой питалась живопись и жизнь прошлых христианских веков… За религией ничего нет, но есть божественная красота христианского идеала. Художник, говорит Крамской, может хранить в себе верность этому идеалу, этой красоте. Но есть ли доступ к этому идеалу без религии?.. Здесь в этом небольшом неопубликованном тексте молодого Крамского, в напряжении этого неразрешенного противоречия как в зародыше уже готова вся будущая драма художника…

«Публика утратила веру», — пишет Крамской. А художник ?.. Осталась ли у самого Крамского вера во Христа Спасителя, вера, в которой он был воспитан и которой жил его народ, и которому он хотел служить ?.. Годы мужания, становления профессиональных и мировоззренческих взглядов художника были годами больших общественных трансформаций в России. Реформа 1861 года привела в движение все слои населения, заставила заново поставить и решать множество вопросов экономической, политической, и культурной жизни. Перед многими молодыми людьми по-новому вставал вопрос духовного самоопределения. У Крамского был свой путь.

Отказавшись от конкурса на первую золотую медаль, Крамской вместе с товарищами создали в ноябре 1863 года Артель художников с общим помещением, столом, общим бюджетом5. Артель была не просто совместным экономическим и культурным предприятием. Создатели ее вдохновлялись новыми идеями, народничеством, столь популярным в среде разночинной интеллигенции своего времени. В том же 1863 году в журнале «Современник» был напечатан написанный в тюрьме роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» Роман и его идеи стал своеобразным манифестом для молодых людей своего времени. Организованная на кооперативных началах швейная мастерская героини романа Веры Павловны послужила образцом для многих новообразованных объединений. Как и в романе, эти объединения преследовали не только финансовые цели, но и служили выражением определенной идеологии: идеологии свободных людей, живущих своим трудом, на разумных основаниях устраивающих свою жизнь. Для Крамского, воспитанного на статьях «Современника» и «Отечественных записок», на работах Н.А. Добролюбова и В.Г. Белинского, эта идеология была руководством к действию. В жизни артели ярко проявились организационные способности Крамского. Здесь же рос и его талант рисовальщика и портретиста.

Но не только художественное мастерство оттачивалось здесь в работе по заказам, в карандашных набросках, в постоянных обсуждениях взаимных работ и проблем живописи в целом. На артельных четвергах читались журнальные статьи русской и зарубежной периодики, обсуждались актуальные вопросы политики и философии, вспыхивали горячие споры о судьбе пореформенной России, о социализме. Не получившие высшего образования разночинцы, такие как Крамской, приобщались здесь к современной европейской мысли, вместе с отечественной революционно-демократической идеологией впитывали в себя, если не букву, то дух секулярной европейской культуры.

К концу 60-х годов Артель как форма независимой организации художников уже изжила себя. Совместно с московскими художниками активные члены Артели создали в 1870 году Товарищество передвижных художественных выставок. В своем уставе Товарищество сознательно ставило цели развития любви к искусству в народе, пропаганды отечественного искусства. «И в большей мере именно Крамскому, человеку твердых принципов и убеждений, Товарищество передвижных художественных выставок было обязано тем, что оно переросло задачи собственно выставочной деятельности и стало идейной школой передового русского искусства. Крамской же, руководя творческой и организационной жизнью Товарищества, сам нашел в нем ту среду, которой он в свою очередь был обязан своими наиболее высокими художественными достижениями», — справедливо пишет С.А.Гольдштейн в своей монографии о Крам-ском6. Не только пропаганде русского искусства, не только художественному просвещению народа, не только решению экономических вопросов художников должно было служить Товарищество, согласно стремлениям Крамского. В общении художников для него всегда было важно обсуждение и мировоззренческих вопросов, и их отражения в судьбе искусства. Крамской обеспокоен этим всегда. И позже, уже будучи признанным художником, он все время ищет возможностей организовать «клуб» единомышленников. Так, в 1877 году Крамской пишет

Репину «об обстановочке», которую художнику хотелось бы организовать: «Я говорю об обстановочке вот какой: хорошо, если бы был, знаете, этакий центр, т.е. не центр, куда сходиться, а центр умственный , вроде каких-либо очень широких принципов, которые бы все признавали, прилагать которые на практике, в творчестве, было бы сердечной потребностью каждого из нас, словом, нечто, вроде философской системы в искусстве, религии там, что ли , ясно и талантливо сформулированной каким-нибудь писателем, и чтобы каждый из нас, где бы ни находился, какие бы рожи его ни окружали, но чтоб он чувствовал, что где-то там, в другом месте, другой такой же, как и я, стремится к тому же, работает в том же направлении, хотя и все разно. Это удесятеряет силы человека и держит постоянно на высоте тех задач, которые одни оправдывают специальность… Ну, словом, эта штука вам во мне уже знакомая, я на этом коньке могу забраться очень далеко, а потому… а потому можно было бы быть благоразумнее и остановиться ( курсив мой — В.К. )»7. Вот он весь здесь, Крамской-мыслитель, для которого жизнь в искусстве есть не просто ремесло, а жизнь как служение истине, поиск истины, истины всеобъемлющей, без отражения которой в искусстве даже и само искусство, которому отдается вся его жизнь, может быть, и не так важно. Крамской-идеолог, Крамской-организатор: эту философскую систему искусства, однажды сформулированную, нужно донести до других художников, преподавать ее, ибо истина есть сила, она удесятеряет человеческие силы, помогает выстоять в борьбе против пошлости и безыдейности мира, и своей убежденностью подобна религии.

Эта мечта о философии искусства, «религии искусства», объединяющий художников-адептов в своеобразную «церковь» неотделима от Крамского. Но как ни дорога ему эта греза, его трезвый аналитический ум видит ее утопичность. Потому что все очень разные… И эта разность нередко оборачивается трагическими напряжениями между людьми, пусть порой, и глубоко запрятанными. Поэтому, «можно было бы быть благоразумнее и остановиться…» Это заключение в письме к Репину совсем не случайно.

Крамской всегда помнит о расхождениях своих представлений со взглядами своего ученика Репина. Которого он искренне любил, и «не хотел обострять…»

Несколько примеров этих расхождений, иллюстрирующих позицию обоих. Репин, получивший по окончании в 1872 году стипендию Академии художеств для продолжения образования в Европе, очарован Парижем, и новыми веяниями в изобразительном искусстве, в частности, нарождающимся импрессионизмом. Вдохновленный новым опытом жизни и искусства, он пишет картину «Кафе на бульваре» и выставляет ее на Парижском Салоне живописи в 1875 году. Там картина не имела успеха, а вот на родине ее нередко и критиковали, и не столько за живопись, сколько за сюжет. Так и для Крамского, эта картина повод поговорить о народности искусства. После оглушительного успеха картины «Бурлаки на Волге» Репин для Крамского — художник русской жизни, в самой своей «сермяжной» истине, а тут Парижское кафе с кокотками… «Я одного не понимаю, — пишет Крамской, — как могло случиться, что Вы это писали? Неправда ли, нахальный приступ? Ничего, чем больше уважаешь и любишь человека, тем обязательнее сказать прямо. Я думал, что у Вас сидит совершенно окрепшее убеждение относительно главных положений искусства, его средств и специально народная струна. Что ни говорите, а искусство не наука, оно только тогда сильно, когда национально . Вы скажете, а общечеловеческое? Да, но ведь оно, это общечеловеческое, пробивается в искусстве только сквозь национальную форму, а если и есть космополитические, международные мотивы, то они все лежат далеко в древности, от которой все народы одинаково далеко отстоят, это раз, да кроме того, они тем удобны, что их всякий обрабатывает на свой манер, не боясь быть уличенным. Что касается теперь текущей жизни, то человек, у которого течет в жилах хохлацкая кровь, наиболее способен (потому что понимает это без усилий) изобразить тяжелый, крепкий и почти дикий организм, а уж никак не кокоток. Я не скажу, чтобы это не был сюжет, еще какой! Только не для нас; нужно с колыбели слушать шансонетки, нужно, чтобы несколько поколений раньше нашего появления на свет упражнялись в проделывании разных штук, словом, надо быть французом.

Короче, искусство до такой степени заключается в форме, что только от этой формы зависит и идея (курсив мой — В.К. )» 8.

Репин, «у которого в жилах течет хохлацкая кровь», бурно выражает свое несогласие: «Коснемся теперь «относительно главных положений искусства, его средств», этого вопроса действительно можно только касаться в разное время, так как это самые неположительные и переменчивые явления <…> Средства искусства еще более скоро преходящи и еще более зависят от темперамента каждого художника… Как же тут установить «главные положения искусства, его средства»; не говоря уже для других, сами мы иногда бросаем завтра, как негодное, то, чему вчера еще предавались с таким жаром, с таким восторгом. И почему это человек, у которого в жилах течет хохлацкая кровь, должен изображать только дикие организмы?! («потому что понимает это без усилий». — Да почему бы ему и не понатужиться иной раз, чтобы сделать то, что он хочет, что его поразило?) «Специально народная струна!» Да разве она зависит от сюжета? Если она есть в субъекте, то он выразит ее во всем, за что бы он не принялся; он от нее уж не властен отделаться, и его картина Парижа будет с точки зрения хохла; и незачем ему с колыбели слушать шансонетки и быть непременно французом; тогда была бы уже другая картина, другая песня; короче, «от этой формы зависит и идея»»9.

В этом же письме Репин с горечью критикует представления о русской самобытности, которые столь часто остаются только недовоплощен-ными мечтаниями: «восточный сон, в котором спит и грезит много русских». Меркантильная Европа, считает он, отрезвляет художника от этого гашиша мечтательности: «…Возникает трезвая, холодная критика ума и неумолимо требует судить только сравнением, только чистоганом, — товар лицом подавай, бредни в сторону, обещаниям не верят, а считается только наличный капитал… Увы! Мы все прокурили на одуряющий кальян; что есть, все это бедно, слабо, неумело; мысль наша, гигантски возбужденная благородным кальяном, не выразилась и одной сотой, она непонятна и смешна… сравнения не выдерживает…<…> Действительно, у нас есть еще будущее: нам предстоит еще дойти до понимания тех результатов, которые уже давным-давно изобретены европейцами и поставлены напоказ всем»10.

В ответ на эту либеральную прозападниче-скую позицию Крамской в следующем письме опять возвращается к мысли о духовных законах творчества. Природу не обманешь: человек, художник есть не только дух, но плоть, и его кровная связь со своей землей, с народом, его породившим, существеннейший фактор в искусстве. «Тут нельзя сказать: люблю или нет, хочется или нет, а они, эти проклятые законы, существуют помимо моего и Вашего личного вкуса и темперамента. С ними приходится ведаться всю жизнь: не сумел им подчиниться — погиб, а поскольку каждый из нас в состоянии их понять и свободно подчиниться им — настолько долговечен; хотя темперамент и вкус играют роль проводников — телеграфных проволок, но только проводников — ни больше, ни меньше. Это неприятно — согласен, мешает своеволию — более того, согласен, это, наконец, надоедает, чорт побери, как старая богомольная старуха, — верно, — а они, законы эти, все-таки есть, были и будут. И тут нет противоречия несмотря на то, что я в первом письме поставил смысл картины в зависимость от характера человека, и не только от характера, но и от нации. Вы говорите, что теперь уже не так велика разница между нациями — будто? В городах это, пожалуй, верно, а если взять массу, миллионы, то… призадумаешься решить. Не согласны? Жаль, а мне позвольте остаться при своем»11. Свою собственную национальную ориентацию Крамской высказывает очень определенно. «Относительно же слабости воображать себя народом, имеющим будущность, можно только сказать, что мысли подобного сорта не наносят обиды Западу! Вы скажете – но са-мообольщают нас; может быть, тут и правда есть, даже наверное; но что делать, когда молодая особь начинает сознавать в себе некоторые склонности, отличительные от других себе подобных; в том, что я думаю, что русские внесут некоторую долю в общее достояние и что теперь очередь за ними, нет никакого противоречия с логикой вещей. Вы видите из этого, что я принадлежу к партии славянофилов, блаженной памяти; но это не беда. До сих пор это не мешало еще мне смотреть в оба, а не спать. Вы смотрите на это иными глазами. Вам это кажется грезами и одуряющим гашишем — зависит от натуры: на одного мысли эти действуют усыпляющим образом, на другого обратно — он становится еще внимательнее, сознавая ответственность перед самим собою, еще строже он работает и думает…»12.

Эта полемика между двумя большими художниками России длится всю их жизнь, явно или скрытно, порой выходя на поверхность резкими словами, порой смягчаемая уважительными пассажами… В январе 1881 года умер Ф.М.Достоевский. Крамской сделал монохромный портрет умершего. Гроб писателя несли на руках. Похороны собрали цвет российской интеллигенции. Репин, не присутствовавший на похоронах, пишет об этом Крамскому: «Вчера Павел Михайлович [ П.М.Третьяков – В.К. ] рассказывал подробности похорон. О перенесении я слышал раньше, в воскресенье Елизавета Григорьевна Мамонтова была, рассказывала. Да, это событие в русской жизни замечательное. Я более всего восхищаюсь тем, что Россия начинает жить жизнью интеллектуальной. Сознательно ценит проявления собственной жизни и горячо, задушевно к ним относится, уже не как холопы, с вечным раболепием только перед высокопоставленными властями, а как свободные граждане, отдающие дань заслуженному члену, этому великому страстотерпцу Федору…»13. Крамской откликается на это в своем письме: «Да, я и сам доволен, что мы догадались проводить Достоевского. Да и как не проводить, когда он оказывал на всякого русского человека такое огромное морализирующее влияние, — его еще не оценили. Вообразите, я думаю, что, несмотря на всю торжественность, овации, энтузиазм, — еще не совсем ясно понимают, кто был Достоевский и что он сделал!»14.

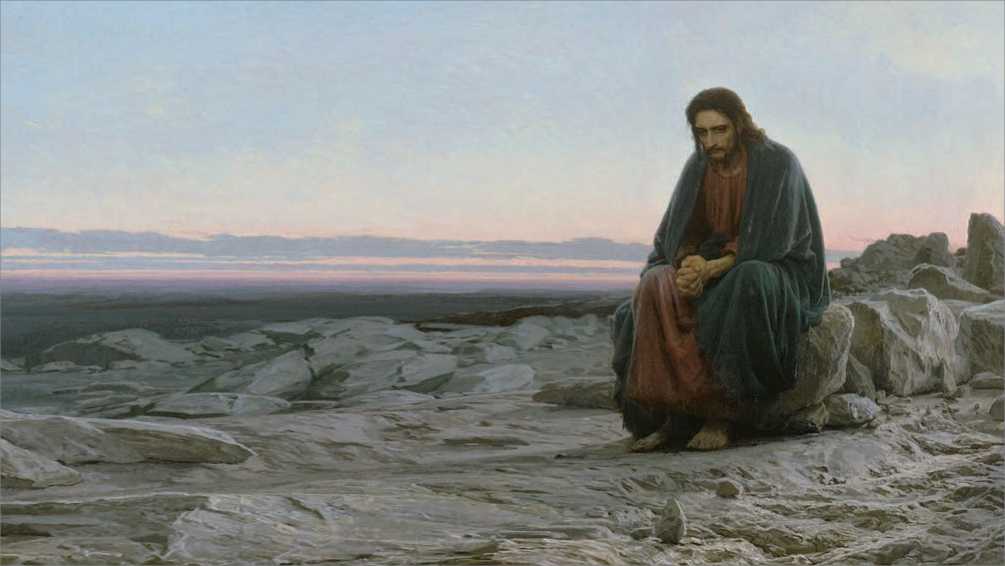

«Христос в пустыне»

Художником В.В.Васнецовым был написано письмо от имени московских художников. Подписал его и Репин, однако, его взгляд на творчество Достоевского существенно отличался от взгляда его бывшего учителя Крамского. «Теперь Вы уже, конечно, получили наше письмо, написанное Васнецовым, и подписанное всеми здешними «истинными» членами (ибо есть здесь и не истинные, суетные, они отсутствуют). Признаюсь Вам откровенно, я не совсем согласен со смыслом этого письма нашего. Достоевский — великий талант художественный, глубокий мыслитель, горячая душа; но он надорванный человек, сломанный, убоявшийся смелости жизненных вопросов человеческих и обратившийся вспять (Чему учиться у такого человека? Тому, что идеал — монастыри? От них бо выйдет спасение земли русской). А знания человеческие суть продукт дьявола и порождают скептических Иванов Карамазовых, мерзейших Ракитиных да гомункулообразных Смердяковых. То ли дело люди верующие, например, Алеша Кар[амазов] и даже Дмитрий, несмотря на все свое безобразие, разнузданность пользуется полною симпатией автора, как и Грушенька. И потом, как согласить с широкой примиряющей тенденцией христианства эти вечные грубые уколы полякам? Эту ненависть к Западу? Глумление над католичеством и прославление православия? По- повское карание атеизма и неразрывной якобы с ним всеобщей деморализации, сухости и пр.?.. Все это грубоватые натяжки, достойные московских мыслителей и публицистов с Катковым во главе… А художник он большой. Чего стоит галлюцинация Ивану Карамазову! «Великий инквизитор»! Ну об этом поговорим подробнее»15.

Вряд ли Крамской согласился бы с тем, что Достоевский был человеком, «обратившемся вспять»… Слова П.М.Третьякова, написанные ему в письме от 5 февраля 1881 года, были конечно, ближе: «Много высказано и написано, но сознают ли действительно, как велика потеря? Это, помимо великого писателя, был глубоко русский человек, пламенно чтивший свое отечество, несмотря на все его язвы. Это был не только апостол, как верно вы его назвали, это был пророк; это был всему доброму учитель; это была наша общественная совесть»16.

-

§2 . «Галлюцинация».

Был ли Крамской верующим человеком?.. Когда смотришь на его замечательную картину «Христос в пустыне», то отрешиться от сомнения невозможно. Имя Христос дает нам нить понимания: это Иисус Христос, погруженный в трагические размышления о судьбе человека в мире, о господстве зла, о предательстве книжников и фарисеев, о грядущей личной трагедии. Своей реалистической формой картина естественно апеллирует и к современности: если бы Христос пришел сегодня опять, разве бы изменилась его судьба в нашем мире? …

Но представим, что не было бы этого названия «Христос в пустыне», соединялся ли бы у нас этот образ с личностью Христа? Совсем не обязательно. В особенности потому, что мы имеем иконописную традицию изображения Спасителя. Картина соотносится с евангельским рассказом о 40-дневном посте Иисуса Христа, и о дьявольском искушении в пустыне. Но в картине всего этого нет. Просто мыслитель, да, мучающийся вопросом о судьбе человека, о его трагическом существовании, о разнузданности зла в мире, о греховности и неверии людей в возможность другой жизни… Христос Крамского, при всей трагичности его образа готов на подвиг. Но на какой подвиг? Христос Евангелия готов на подвиг искупления грехов человечества. Он, Сын Божий, и ему по плечу эта задача, как ни смертельно тяжело это для его человеческой природы… На какой подвиг готов Христос Крамского? Мы видим просто человека, глубокого мыслителя, болеющего за все человечество, все существо которого сосредоточено на одной мысли: как помочь людям, как победить зло? ... Но он только человек, скорее просто Иисус, чем Христос, чем «Помазанник» … И даже если он отдаст свою жизнь ради спасения всех людей, то разве что-то изменится на земле? ... При всей нравственной высоте образа эта дребезжащая нота безнадежности неотделима от картины Крамского. Эта двусмысленность, эта смесь благородства, героизма, решимости и… маловерия создает неустранимый диссонанс. Крамской видел это, и это было основой его неудовлетворенности картиной…

Впервые картина была представлена публике на Второй выставке Товарищества передвижных художественных выставок, в декабре 1872 года в Петербурге. Картина сразу же породила острые дискуссии по поводу ее смысла. Крамской пишет об этом своему ученику Ф.А.Васильеву: «Картина моя расколола зрителей на огромное число разноречивых мнений. По правде сказать, нет трех человек согласных между собой. И странно, только теперь как будто даже сами зрители начинают отдавать отчет себе, что это такое. С начала выставки зрители как будто не замечали ее, она такая серенькая, но чем дальше, тем больше, и только к концу выставки у картины толпа горячится, разговаривает, жестикулирует; есть приятели, которые озлились решительно, и, знаете, — даже до помешательства. Ей-богу, не преувеличиваю. Что их так тревожит — не знаю, но думаю, что лично я для них предмет особенно ненавистный»17. Л.Н.Толстой говорил, что «это лучший Христос, которого я знаю». Другие порицали картину, видя в ней просто разночинца – нигилиста. Секретарь Академии П.Ф. Исеев привел на выставку министра внутренних дел А.Е.Тимашева и пожаловался ему, что картина будет сеять ереси в народе. Министр сказал, что «ему в голову не вмещается идея о таком убитом Христе»… Но в то же время, Императорская Академия художеств предложила Крамскому звание профессора за картину и хотела купить ее, однако художник отказался и от одного, и от другого. В конце концов, картина была куплена Третьяковым за 6000 рублей, беспримерная сумма для своего времени. Это, конечно, также не прошло незамеченным, помимо богословия и идеологии в дело вмешивалась и зависть… В 1878 году картина «Христос в пустыне» в составе других картин Третьяковской галереи была выставлена в Российском павильоне на Всемирной выставке в Париже, и Крамской получил за нее медаль. Казалось бы, художник должен быть доволен. «…Я был свидетелем такого впечатления, — писал он еще после первого представления картины, — которое может удовлетворить самого гордого и самолюбивого человека, — одним словом, результат сверх моего ожидания. Вперед!».

Но Крамской не принадлежал к тем, кого бы мог удовлетворить только внешний успех. Слишком много художнической совести было у этого русского разночинца…

В письме к своему ученику Ф.А. Васильеву 1872 года, когда Крамской «кончил, или почти кончил «Христа»», он пишет о своей картине: «Во время работы за ним я много думал, молился и страдал (будемте уж говорить высоким слогом). Бывало, вечерком уйдешь гулять, и долго по полям бродишь, до ужаса дойдешь, и вот видишь фигуру, статую. На утре, усталый, измученный, исстрадавшийся, сидит один между камнями, печальными, холодными камнями; руки судорожно и крепко, крепко сжаты, пальцы впились, ноги поранены, и голова опущена. Крепко задумался, давно молчит, так давно, что губы как будто запеклись, глаза не замечают предметов, и только время от времени брови шевелятся, повинуясь законам мускульного движения. Ничего он не чувствует, что холодно немножко, не чувствует, что у него все члены уже как будто окоченели от продолжительного и неподвижного сидения <…> И он все думает и думает. Страшно станет. Сколько раз плакал я перед этой фигурой! Ну что ж после этого? Разве можно это написать? И Вы спрашиваете себя, и справедливо спрашиваете: могу ли я написать Христа? Нет, дорогой мой, не могу, и не мог написать, а все-таки писал, и все писал до той поры, пока не вставил в раму, до тех пор писал, пока его и другие не увидели, — словом, совершил, быть может, профанацию, но не мог не писать. Должен был написать. Уж как хотите, не мог я обойтись без этого. Я могу сказать, что я писал его слезами и кровью. Но, вероятно, как слезы мои, так и кровь, должно быть были не совсем доброкачественны, потому что мне иногда то кажется, что это как будто и похоже на ту фигуру, которую я по ночам видел, то вдруг никакого сходства. Словом, грустное сознание, что мне нет другого удела, как изображать самые тривиальные портреты, с самых обыденных личностей, — это не ложное смирение, а Вы понимаете, и, надеюсь, поймете как я это говорю [курсив мой – В.К.]»18.

Удивительное признание, раскрывающее нам ту внутреннюю «кухню», на которой готовятся «яв-ства» искусства… Как это сложно написать то, что и задумано мной самим, и, казалось бы, в моей полной воле, и, однако, как бы живет своей собственной жизнью… Однако, признание это отнюдь не сенсация в истории искусства. Множество художников оставили нам красноречивые свидетельства о том, что прежде чем начать писать катрину, они имели некие видения. Так, Вакенродер передает рассказ Рафаэля, о том как ему удалось создать знаменитый образ Мадонны. Рафаэль уже с раннего детства испытывал особую близость к Деве Марии и мечтал создать ее живописный образ. Он много молился, желая как бы приблизить ее святой образ, но чувствовал все время, что еще не готов к написанию картины. «И так душа его томилась в постоянном беспокойстве; черты Пресвятой Девы порой лишь мелькали перед ним, и его смутное предчувствие никак не могло вылиться в ясную, отчетливую картину. Наконец, не в силах более себя сдерживать, трепетной рукой он стал писать образ Пресвятой Девы; и во время работы все более и более воспламенялось его сердце. Однажды ночью, когда он, как бывало уже не раз, во сне молился Пресвятой Деве, он вдруг пробудился со стесненным сердцем. В ночной тьме его взгляд был привлечен сияньем на стене, как раз насупротив его ложа, и когда он вгляделся, то увидел, что это светится нежнейшим светом его незавершенное изображение Мадонны, висящее на стене, и что оно стало совершенно законченной и исполненной жизни картиной. Божественность ее лица так поразила его, что он разразился светлыми слезами. Она смотрела на него взглядом, неописуемо трогающим душу, и, казалось, вот-вот шевельнется; и ему почудилось, что она точно шевельнулась. Более всего изумило его, что это был как раз тот самый образ, которого он все время искал, хотя до сих пор имел о нем всего лишь смутное и неясное предчувствие. Рафаэль не помнит, как снова овладел им сон. На следующее утро он проснулся как бы вновь рожденным на свет; видение навеки четко запечатлелось в его душе, и теперь ему удавалось всегда изображать Матерь Божию такой, какою она виделась его внутреннему взору, и сам он с тех пор смотрел на собственные картины с благоговением (курсив мой – В.К.)»19.

Священник Павел Флоренский, посвятивший немало страниц философии и богословию живописи пишет в «Иконостасе»: «Всякая живопись имеет целью вывести зрителя за предел чувственно воспринимаемых красок и холста в некоторую реальность , и тогда живописное произведение разделяет со всеми символами вообще основную их онтологическую характеристику — быть тем, что они символизируют. А если своей цели живописец не достиг, вообще ли или применительно к данному зрителю, и произведение никуда за самого себя не выводит, то не может быть и речи о нем, как о произведении художества; тогда мы говорим о мазне, о неудаче и т.п.»20

«Живописное произведение выводит за свои пределы…» В богословии православной иконописи это понимание символичности изображения, соотнесения его с первообразом, с сущностями невидимого мира имеет онтологическое значение. Но искусство всегда символично, произведение искусства, создание художника всегда приглашает нас к погружению в другой мир, мир, наполненный смыслом и значением. Даже и так называемое, реалистическое искусство, по обывательскому пониманию, изображающее все «как в жизни». Обычная жизнь со своей суетой и поверхностностью не позволяет нам, как правило, видеть истинные, глубинные смыслы происходящего. Своим произведением художник как бы ставит перед нами лупу, через которую мы рассматриваем действительность, открывая нам истинную реальность происходящего 21… Это касается любого живописного произведения, портрета, пейзажа, натюрморта, анималистки и т.д. Но тем более это загадочно тогда, когда художник рисует нечто воображаемое, в особенности портрет, или воображаемого человека. Что за реальность открывает нам здесь художник? Каков ее смысл? Как связан он с этой реальностью? Именно поэтому так важны для исследователя рассказы авторов о своих видениях, предшествовавших созданию картин.

Поэтому так и интересен рассказ Крамского Васильеву о той «фигуре», «статуе», которая предносилась художнику, когда он настойчиво пытался осознать, что же он в действительности хочет нарисовать. И почему он пишет, что «совершил, быть может, профанацию»? ... Почему он утверждает, что не может написать Христа?.. При всей нецерковности своей жизни, Крамской был, конечно, верующим человеком. И его отношение к искусству вообще, а к живописи особенно, никогда не было чисто эстетским; хотя как профессионал своего дела он постоянно обсуждал, критиковал и преподавал технику художественного мастерства. Помимо как его всегда интересовало что художественного произведения, его смысл, его философское и нравственное значение. В 1875 Крамской писал Репину: «Вы теперь уже не ищете смысла и значения, а если иногда поймаете себя на этом, то смеетесь. Хотя я это понимаю как возможное и естественное, только не во всех и не всегда, т.е. не как общее правило. Стараться о смысле, искать значения, - значит насиловать себя, вернейшая дорога не получить ни того, ни другого, надо, чтобы это лежало натуральным пластом в самой натуре. Надо, чтобы эта нота звучала естественно, не намеренно, органически, оно так, и баста! Не могу иначе. Мир для меня так окрашен; причем же тут рассуждения? Я утверждаю, что это в славянской натуре. Я утверждаю, что в искусстве русском черта эта проявилась гораздо раньше, чем было выдумано направление. И когда оно натурально (а оно натурально), оно неотразимо, роковым образом разовьется. Хотите ли Вы этого или не хотите, а оно будет так, так должно быть. Хотя бы весь свет твердил иначе!» 22 И далее: «Вы видите, дорогой Илья Ефимович, что я все тот же наивный человек, все еще о Боге помышляю, и признаю — еще нужно молиться. Я понимаю, что я очень отстал от века…»23

Картина «Христос в пустыне» была для Крамского не просто конкретным приложением его мастерства и художественного опыта, а значимым жизненным событием, встречей со своим идеалом, идеалом смутно предчувствуемым, одновременно влекущим и скрывающимся… Таково художественное творчество всегда: в своих лучших произведениях художник всегда совершает не только акт творчества, но и некий акт самопознания, открывая, нередко, в себе то, чего и не мог даже предположить... Это самопознание художника есть, одновременно, и самопознание общества, к которому он принадлежит, самопо- знание духа времени, оно не просто субъективно, но и выражает глубинные интенции современной ему жизни. «Христос в пустыне» был именно таким произведением, почему Крамской, с его сознательным аналитическим пафосом, постоянно и возвращается к нему в своей переписке, желая, как бы лучше уяснить самому себе, что же он все-таки написал…

В этом смысле, наряду с вышеприведенным письмом к Васильеву, необыкновенно значимо письмо В.М.Гаршину. «Художников существуют две категории, — пишет Крамской, — редко встречающихся в чистом типе, но все же до некоторой степени различных. Одни — объективные, так сказать, наблюдающие жизненные явления и их воспроизводящие добросовестно, точно; другие — субъективные. Эти последние формулируют свои симпатии и антипатии, крепко осевшие на дно человеческого сердца, под впечатлениями жизни и опыта. Вы видите, что это из прописей даже, но это ничего. Я, вероятно, принадлежу к последним. Под влиянием ряда впечатлений, у меня осело очень тяжелое ощущение от жизни. Я вижу ясно, что есть один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию Божию, когда на него находит раздумье – пойти ли направо, или налево?.. Мы все знаем, чем обыкновенно кончается подобное колебание. Расширяя дальше мысль, охватывая человечество вообще, я, по собственному опыту, по моему маленькому оригиналу, и только по нему одному, могу догадываться о той страшной драме, какая разыгрывалась во время исторических кризисов. И вот, у меня является страшная потребность рассказать другим то, что я думаю. Но как рассказать? Чем, каким способом я могу быть понят? По свойству натуры, язык иероглифа для меня доступнее всего. И вот я, однажды, когда особенно был этим занят, гуляя, работая, лежа и проч. и проч., вдруг увидал фигуру, сидящую в глубоком раздумье. Я очень осторожно начал всматриваться, ходил около нее, и во все время моего наблюдения, очень долгого, она не пошевелилась, меня не замечала. Его дума была так серьезна и глубока, что я заставал его постоянно в одном положении. Он сел так, когда солнце было еще перед ним, сел усталый, измученный, сначала он проводил глазами солнце, затем не заметил ночи, и на заре уже, когда солнце должно подняться сзади его, он все продолжал сидеть неподвижно. И нельзя сказать, что он во- все был нечувствителен к ощущениям: нет, он, под влиянием наступившего утреннего холода, инстинктивно прижал локти ближе к телу, и только впрочем; губы его как бы засохли, слиплись от долгого молчания, и только глаза выдавали внутреннюю работу, хотя ничего не видели, да брови изредка ходили — то подымится одна, то другая. Мне стало ясно, что он занят важным для него вопросом, настолько важным, что к страшной физической усталости он нечувствителен. Он точно постарел на 10 лет, но все же я догадывался, что это такого рода характер, который, имея силу все сокрушить, одаренный талантами покорить себе весь мир, решается не сделать того, куда влекут его животные наклонности. И я был уверен, потому что я его видел, что, чтобы он ни решил, он не может упасть. Кто это был? Я не знаю. По всей вероятности, это была галлюцинация; я в действительности, надо думать, не видал его. Мне казалось, что это всего лучше подходит к тому, что мне хотелось рассказать. Тут мне даже ничего не нужно было придумывать, я только старался скопировать. И когда кончил, то дал ему дерзкое название. Но если бы я мог в то время, когда его наблюдал, написать его, Христос ли это? Не знаю. Да и кто скажет, какой он был? Напав случайно на этого человека, всмотревшись в него, я до такой степени почувствовал успокоение, что вопрос личный для меня был решен. Я уже знал и дальше: я знал, чем это кончится. И меня нисколько не пугала та развязка, которая его ожидает. Я нахожу уже это естественным, фатальным даже. Да даже лучше, что оно так кончилось, потому что вообразите торжество: его все признают, слушают, Он победил — да разве-ж это не было бы в тысячу раз хуже? Разве могли бы открыться для человечества те перспективы, которыми мы полны — которые дают колоссальную силу людям стремиться вперед? Я знаю только, что утром, с восходом солнца, человек этот исчез. И я отделался от постоянного его преследования. // Итак, это не Христос. То есть, я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей. Какой момент? Переходный. Что за этим следует? Продолжение в следующей книге. // Извините, что я наговорил много и ничего ясного [курсив мой — В.К.]»24.

Любопытный документ. Прежде всего, поражает весомость, сила и осязаемость, так сказать, видения. Крамской «ходит вокруг» этой фигуры, она «не замечает» его. Художник наблюдает фигуру на закате, потом при раннем рассвете; разглядывает ее, видит руки, губы, лицо, брови… Что это было? Привидение?.. Для нашего «постсекулярного», но во многом еще позитивистского времени, странно говорить о действительности этой фигуры. Этому позитивизму причастен уже и Крамской: « Кто это был? Я не знаю. По всей вероятности, это была галлюцинация; я в действительности, надо думать, не видал его ». Но поразительна значимость этого видения для художника! Оно «преследует» Крамского, преследует до тех пор, пока он наконец не «отделался» от него. «Напав случайно на этого человека, всмотревшись в него, я до такой степени почувствовал успокоение, что вопрос личный для меня был решен». Крамской знает, «чем все это кончится». Он связывает эту фигуру со Христом и драмой его земной жизни. Желание рассказать «о той страшной драме, какая разыгрывалась во время исторических кризисов», желание, порожденное тяжелым личным опытом, находит свой язык в этом образе. Казалось бы, все решено.

Однако, « это не Христос. То есть, я не знаю, кто это ». И почему Крамской считает свое название картины «дерзким»? Только ли потому, что трудно сказать «какой он был»?.. Ясно одно: тот образ Христа, который создает Крамской в этой картине не удовлетворяет его самого . Да, видение, да, «почувствовал успокоение», и… и тем не менее « это не Христос. То есть, я не знаю, кто это »…

Христос Крамского двоится. Тот вопрос, о котором художник говорит в начале своего письма, «пойти ли направо, или налево», в общем очевиден. Перед тяжелым опытом жизни, опытом зла, разлитого в мире, предлагается как бы два ответа. Один, это насильственное устранение зла, и второй — нравственная проповедь. Обсуждение первого пути, революция, ниспровержение несправедливого общественного строя, социализм, — эти идеи кипят и бурлят в жизни демократической интеллигенции России 60-70 годов. «Рахметовские» идеалы разночинной интеллигенции (1863), подпольные революционные организации, покушение Д.Каракозова на императора Александра II (1866), убийство студента И.Иванова «нечаевцами» (1869), «Колокол» А.И.Герцена, анархические учения М.Штирнера и М.А.Бакунина, — все это есть та атмосфера современной Крамскому общественной жизни, которую он осмысляет, делает грустные выводы, и только боязнь цензуры не позволяет ему пространно рассуждать об этом в письмах.

Второй путь — путь нравственной проповеди. Здесь Евангелие и сам образ Христа предлагали идеал для ищущих людей. Именно на этом идеале и сосредотачивается Крамской. Также как и многие его товарищи, друзья и знакомые: Н.Н.Ге, В.Д.Поленов, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой и т.д. Но необходимо подчеркнуть, что для Крамского важен образ Христа не как Искупителя и Основателя Церкви, а именно как Учителя нравственности. Крамской, как и немало интеллигентных людей его времени, хотя и крещенных в Православной Церкви, далеко отошли от духовной жизни в понимании этой Церкви. Дух времени, дух секуляризации, грехи самой Православной Церкви России, связанной с государственной властью, западные властители дум, внимательно читаемые в России (об этом речь будет ниже), — все это оторвало от Церкви целые поколения русских интеллигентных людей, поставив их на путь нередко трагических нравственных блужданий, во всем диапазоне жизненных устремлений, от анархизма и революционного терроризма до опрощенниче-ского народничества и религиозного сектантства.

Кто-то, как и Крамской, выбирал в качестве идеала Христа. Но у него это был не Христос Церкви, а Христос, вычитанный в Евангелии через очки позитивистского мировоззрения, протестантской критики, анархистских течений времени. Перед некоторыми интерпретациями Христа просто берет оторопь!.. На какие экстравагантные мнения был способен Крамской показывает, в частности, его дискуссия с Репиным в начале 1874 года.

Автор «Христос в пустыне» пишет: «Мой Бог — Христос, величайший из атеистов, человек, который уничтожил Бога во вселенной и поместил его в самый центр человеческого духа и идет умирать спокойно за это»25. В ответном письме Репин высказывает несогласие: «Христос не был атеист; это для него мелковато»26. Крам- ской продолжает дискуссию: «А ведь Христос все-таки атеист, как Вам угодно. Вы говорите: это для него мелковато. Значит, Вы недостаточно цените атеистов, настоящих, высоких. Если принимать атеизм в его ходячей и обыкновенной форме, то разумеется, — Вы правы, но ведь что такое настоящий атеист? Это человек, черпающий силу только в самом себе. И если у Христа есть ссылки на «пославшего его», то это только восточные цветы красноречия; посмотрите, как он запанибрата обходится с Богом — он всюду отождествляет себя с ним. А ведь он не больше как человек — человек! Мало Вам этого?» Вообще то, было бы достаточно…

Но не для идеолога Крамского. Он продолжает отстаивать атеизм: «Атеизм, как я понимаю (а может быть, это только мое личное измышление), есть последняя, высшая ступень развития религиозного чувства, и посмотрите – в истории человечества, у величайших умов есть неудержимое стремление сделаться, стать богами, но все как-то выходило как будто не совсем натурально, были отступления, колебания, и только миф о Прометее ярко выделяется на этом фоне, но и тут нет победы и торжества; тогда как для Христа нет сомнения, что он Бог. Это огромная разница…»27. Здесь нет прямой ссылки, но чувствуется, что бакунинская проповедь атеизма не обошла Крамского стороной28…

Здесь же Крамской дает свое магическое понимание молитвы: «Вы скажете — он молился! Еще бы — это и необходимо. Его молитва — стихийное состояние человеческого духа в трагические моменты. Это самоуглубление, беседа бога с самим собой. Недаром хорошие люди говорили, что молитва творит чудеса. Молитвенное состояние — это одна из самых таинственных лабораторий в человеке. Когда горы несправедливостей, эгоизма, тупости и зверства людского опрокидываются на благороднейшие побуждения наши, человеческий дух как бы стихает, не противоречит, и только ищет места, где бы спокойно можно было заплакать, чтобы никто не видал этого, и два-три часа такого состояния достаточно для того, чтобы все, что еще химически не соединилось, приняло ту новую, до страшной упругости, силу, которая способна заставить затрепетать окружающее <…> И если молитвенное состояние было действительно, причины к нему были уважительны, тогда мое влияние на действительность будет несокрушимо, а последствия необъятны и качественно и количественно. // Мудрено что-то выходит, — немцы на этот счет молодцы, и так как я не немец, то останавливаюсь на полдороге, пока еще есть время [курсив мой — В.К.]»29.

Репин не согласен с толкованием атеизма Крамским. «Я понимаю атеизм иначе: по-моему, атеизм есть отрицание Бога полное; человек же ставящий себя Богом (как великие умы, говорите Вы) или объявляющий ему открытую войну, как Прометей, — очень живо его чувствуют, чтобы отрицать. // Настоящий атеист, если он не из детского каприза отрицает Бога, что бывает со многими даровитыми людьми, — есть холодный, мертвый человек, не видящий никакого смысла в жизни, верящий только в органическую жизнь и презирающий ее. Геологическая формация — вот его будущее, вот его глубокая идея; вместо теплой жизни, он исполняет печальный долг необходимости — жить; не есть ли это уже смерть»30. Не согласен Репин и с толкованием своим бывшим учителем образа Христа: «Вы можете быть каких Вам угодно убеждений на этот счет, но не навязывайте этого Христу. Евангелие, как всякая великая истина, дает материал самым противоположным партиям, взглядам, но почувствуйте сердцем это время, этих людей, и Вы сейчас увидите, что это натяжка с Вашей стороны; нет, к этим вещам надо относиться объективней, проще. Главное же, мне кажется, что от этого может проиграть Ваша картина31. <…> Христа же возвышает здесь глубокое религиозное чувство. Он знает, что на это послал его Отец-Бог, чтобы сделать добро людям, чтобы направить их на настоящую дорогу в жизни. Он любит этих людей потому, что знает, что они добрые люди и горько восплачут-ся по нем и будут мучиться совестью; насчет себя он спокоен, потому что он твердо убежден, что он в третий день воскреснет после смерти, для того, чтобы уже царствовать вечно, в добре и правде, по всему миру» 32.

Репин критикует также и индивидуалистическое и магическое понимание молитвы: «Я не думаю, что молитва есть «самоуглубление, беседа бога с самим собою», нет, это есть непосредственное, восторженное обращение к Богу, едва ли не высший момент в человеческом духе. И чем сильнее натура, тем больше призыва, тем полнее экстаз и тем несокрушимее воля, так как она уже есть божья. Отсюда и происходит твердое убеждение в себе, как посланнике Бога, как исполнителе его воли. Он чувствует себя в нем необъятном ( и любящем, как Отце) и Его в себе, частицу Его, горящую в нем божественным огнем Св.Духа»33.

В словах Репина, что нередко даровитые люди из «детского каприза отрицают Бога», есть некий скрытый упрек в неискренности Крамского. Конечно, в его споре о Христе-атеисте и об атеизме вообще чувствуется некоторая воспаленность и сознательная эпатажность. Тем не менее, для по-настоящему верующего человека вряд ли возможны подобные кощунственные определения Христа. Откуда это в Крамском? Верит ли он в Христа Богочеловека?.. Думается, это и был главный пункт преткновения Крамского-художника и Крамского-мыслителя. «Именно потому, что этот вопрос не был решен в сердце самого художника», — говорим в сердце, ибо речь идет о вере, а не просто о знании, — по тому никак и не мог он закончить своего «Христа в пустыне», а, выставив его для публики, дал ему название, которое сам же определял, как дерзкое, потому что по совести не мог сказать, что же он на самом деле нарисовал… Христос Крамского двоится. В письме к Гаршину он говорит, что явившийся ему образ, «имея силу все сокрушить, одаренный талантами покорить себе весь мир, решается не сделать того, куда влекут его животные наклонности»… Не просто образ революционера примешивается к традиционному, церковному образу Христа, задолго до появившейся еще только в XX веке теологии освобождения. В воздухе 60-70 годов уже бродит призрак Сверхчеловека… В 1872 году его пророчески угадывает Ф.М. Достоевский в своих «Бесах». О безграничной свободе личности уже давно проповедует М.А.Бакунин. Н.К.Михайловский в своих критических статьях говорит о «героях и толпе». В России 70-х читают анархистов П-Ж. Прудона, М. Штирнера и др. В 1878 году выходит в свет «Человеческое, слишком человеческое» Ф.Ницше. Христос Крамского отнюдь не заигрывает с этими идеями, художник просто не может освободиться от них, оторваться от представлений о чисто земном, насильственном преодолении зла… И хотя лично он как бы находит успокоение в традиционном образе Христа, ведомая мастерством рука изображает то, что хранится в глубине сердца. И художник с удивлением смотрит на результат: что же я такое нарисовал? ...

IVAN KRAMSKOY.THE ARTIST'S RELIGIOUS DRAMA

Part I. A Hallucination

Аbstract

The article, mainly based on the epistolary heritage of Ivan Kramskoy, discusses his views on the meaning and significance of fine art. The center of the presentation is the religious views of the artist.