И.Н. Крамской. Религиозная драма художника. Часть III. Портреты

Автор: Катасонов Владимир Николаевич

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются философские и богословские аспекты портретного творчества И.Н.Крамского. Обсуждаются взгляды современников художника на портретную живопись: Н.В.Гоголь, Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев.

Портрет, фотография, лицо, лик, христианский реализм

Короткий адрес: https://sciup.org/170191498

IDR: 170191498 | УДК: 7.03 | DOI: 10.34685/HI.2021.33.2.004

Текст научной статьи И.Н. Крамской. Религиозная драма художника. Часть III. Портреты

-

§1 . Философия портрета

Крамской дал своей картине «дерзкое» название «Христос в пустыне», но в то же самое время он утверждает: «Это не Христос»1… Дру- гими словами, художник в каком-то смысле знает Христа… Это и неудивительно, Крамской был крещен и воспитан в православии, он пишет иконы по заказу, участвовал в росписи храма Христа

1 К В.М.Гаршину. 16 февраля 1878 // Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и художественнокритические статьи. 1837 – 1887. Издал Алексей Суво- рин. Санктпетербург. Типография А.С.Суворина, 1888. С.381-382.

Спасителя в Москве2. Независимо от сложившихся у него со временем под влиянием чтения и собственных размышлений далеких от православия богословских представлений, у него есть некая интуиция Христа, и именно от нее он и говорит о картине: это не Христос. Важно отметить, что в иконографической традиции, несмотря на множество сюжетов, изображающих Христа, – и Рождество, и Распятие, и Воскресение и др., – самыми проникновенными, самыми «диалогичными» являются, наверное, изображения Лика Христова, столь трудного для воссоздания. Да и само это изображение, как повествует церковное предание, пришло к нам чудесным образом, в качестве Спаса Нерукотворного. Христос церковной традиции есть, конечно, Богочеловек, но непосредственно, явлено, изобразительно он есть не тело, не фигура, а прежде всего Лицо, Лик3…

Жизненная и художническая судьба Крамского сложилась так, что ему приходилось рисовать много портретов. Еще в свои юные годы, когда он работал ретушером у странствующего фотографа Я.П.Данилевского, он уже начинал постигать азы портретного искусства. Потом после выхода из Академии художеств, в Артели, когда он только женился, портреты на заказ были существенным финансовым источником существования семьи. И в дальнейшим, имея 6 человек детей, Крамской должен был всегда напряженно работать для обеспечения семьи, и в основном это были портреты. Конечно, не всегда это была рутинная работа, со временем, особенно когда П.М.Третьяков начал делать ему заказы для своей галереи, когда Крамского стали приглашать рисовать портреты членов царской фамилии, художник понимал, что это сама история призывает его быть свидетелем своего времени, и создавал замечательные произведения. Хотя у Крамского были планы создания и других картин, и в особенности, годами откла- дываемая работа над «Радуйся, царь Иудейский» занозой тревожила совесть художника, тем не менее, Крамской большую часть своего времени и таланта отдавал именно портретной живописи.

В этом смысле, сама художническая деятельность Крамского заставляла его все глубже вглядываться в человека. Художник создал свою собственную манеру в портретной живописи, свою собственную методологию подхода к изображению человека. Он стремится уйти как от идеализации, свойственной XVIII столетию, так и от натурализма, которым грешили многие его современники. Крамской выступает для нас мастером глубокого психологизма, старающимся вскрыть через портрет определяющие характеристики человека. С середины XIX столетия в сферу искусства входит фотография и некоторое время даже конкурирует с портретной живописью. Идеи позитивизма оказывают давление и на живопись: фотография, де, «ближе к правде жизни», показывает все «так как есть на самом деле». Но более чуткие художественные души быстро освобождаются от этого соблазна. Крамскому, несомненно, были близки слова любимого им Гоголя, который в своем рассказе «Портрет» так описывал совершенное произведение живописи: «…Власти-тельней всего была видна сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было, что все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы»4. Достоевский писал об отличии фотографии от портрета: «…Фотографические снимки чрезвычайно редко выходят похожими, и это понятно: сам оригинал, то есть каждый из нас, чрезвычайно редко бывает похож сам на себя. В редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль. Художник из- учает лицо и угадывает эту главную мысль лица, хотя бы в тот момент, в который он списывает, и не было ее вовсе в лице. Фотография же застает человека как есть…»5

Крамской сумел все это осознать еще в годы своих странствований в качестве ретушера, осознать весь «блеск и нищету» искусства светописных портретов6, как это называлось тогда. Фотография поставила перед портретной живописью новые проблемы. Портретист-художник должен был уметь показать преимущество портрета перед «механической» фотографией. Крамской ценил фотографию на своем месте: просил друзей присылать ему фотографии картин, недоступных ему, фото различных мест, необходимых ему для работы, некоторые свои портреты он писал также с фотографии (например, портреты Т.Г.Шевченко, С.Т.Аксакова, А.С.Грибоедова). Портреты Крамского обычно бедны колоритом, они в основном монохромны; в свои ранние годы многие из них он писал техникой соуса, смеси порошка сажи и растительного масла. Некоторые исследователи считают это как раз следом определенного влияния фотографии7. Однако главным для него в искусстве портрета было все-таки вот это стремление схватить и выразить «главную черту» человека, его самую «характерную мысль».

Крамской высказывался о портретной живописи неоднократно. Вынужденный зарабатывать на жизнь семьи своим творчеством, а большей частью этого были как раз портреты на заказ, художник нередко жаловался на то, что у него не хватает времени и сил для реализации своих замыслов. Некоторые письма 80-х годов удивительны своей откровенностью. «…Я портретов, в сущности, никогда не любил, и если делал сносно, то только потому, что я любил и люблю человеческую физиономию [! – В.К.]. Но ведь мы понимаем, что человеческое лицо и фигура – не суть портреты, потребные публике. Я ее слишком хорошо знаю»8, – пишет Крамской П.М.Третьякову. И опять в следующем письме: «Правда только в одном – я устал иметь дело с публикой по заказам, воротиться к юности нельзя, чтобы начать сызнова и поставить себя так, как все художники себя ставят, т.е. работают, что хотят, а публика покупает. Для меня это благополучие не осуществилось. Я сделался портретистом по необходимости. Быть может, я и в самом деле ничего больше как портретист, но я пробовал раза два-три того, что называют творчеством, и вследствие того попорчен, а потому я не хочу умирать, не испробовав еще раз того же»9.

С другой стороны, Крамской-портретист -это не просто превратность судьбы, материальная необходимость и т.д. В одном письме к Репину10 Крамской сам признается, что не любит возиться с эскизами, они его сковывают. Метод его работы – тщательное целостное продумывание картины, и только после этого подход к холсту. По поводу задуманного «Хохота» он пишет: «Картина уже вся готова и давно готова, появление ее – вопрос времени. Менять, переделывать нечего, т.е. не буду; да и не умею, она давно передо мною стоит готовая». И далее он делает любопытное признание: «Это исключительно, и, может быть, странно, но я иначе не могу. Я уже пробовал. Я пишу картину, как портрет, - передо мною, в мозгу, ясно сцена со всеми аксессуарами и освещением, и я должен скопировать».11 Крамской ищет прежде всего целостного видения картины, аналогично тому, как мы видим лицо человека, и пока оно не найдено, он не может к ней приступить. В этом смысле те видения, которые он описывал в связи с картиной «Христос в пустыне», как бы повышаются в своем феноменальном статусе: это не просто какие-то случайные представления, не просто фантазии, они обладают характером целостности, независимости от видящего12, они – почти есть!.. И опираясь на этот опыт, художник и для новых своих задумок ищет этой целостной интуиции. Он сознательно взыскует, и как бы требует видения, для того чтобы просто скопировать!..

Но интересно, что вся эта методология соотносится с созданием именно портрета. Именно в нем она имеет, по убеждению Крамского свою парадигму. В портрете, на малом, так сказать, событийном пространстве, должно схватить целое, сущность человека, и подчинить ее выражению все изображаемое.

Эта строгая методология и высокая задача, которая ставится перед художником-портретистом, применяется Крамским прежде всего к самому себе. Но возможность увидеть характерное начало человека, интуитивно опознать его внутреннюю сущность, далеко не простая психологическая и духовная задача. Она не всегда выполнима. Так, он пишет в одном из писем – В.В.Стасову: «Вы поручаете мне написать портрет Репина – еще бы, конечно, пора! Но видите, как все это случилось. Я его давно наблюдаю и давно слежу за его физиономией, но она долго не формировалась , что-то было все неопределенное… Но перед отъездом его за границу я уже готов был писать и приставал к нему тогда, но он уклонялся… да так и уехал, не дал. Теперь, в Париже, он уже совсем определился, и физиономия его настолько сложилась, [!!! – В.К.], что надолго останется такою <…> Я пристал опять, как приехал, но он опять уклоняется. Судя же по некоторым признакам, теперь уж он не уйдет, по крайней мере, мне медлить нельзя – Бог знает, что впереди! Вероятно, напишу»13. Это стремление поймать в модели глубинное ее содержание, то, что за постоянно изменяющимся лицом все время пребывает неподвижным, подобно преследованию охотника, подобно поиску решения сложной научной задачи! Необходимо увидеть и изобразить то характерное, что всегда предчувствовалось в этом человеке, что всегда в нем есть, но что явно выступает лишь временами…

Глубинное содержание личности, явленное в лучших образцах мировой портретной живописи, невозможно заменить никакой изобразительной техникой, никакими ухищрениями, оно или есть в картине, или нет. В этом смысле, харак- терна критика Крамским картины Габриеля Макса «Лик Спасителя», выставленной в Петербурге в 1879 году. Глаза на этом портрете могли казаться то открытыми, то закрытыми, в зависимости от угла зрения. Наиболее бойкие журналисты писали даже, что здесь Христос на верующих смотрит открытыми глазами, а на неверующих – закрытыми… Крамской в своей статье, опубликованной в «Новом времени», критикует художника за несерьезное отношение к живописи, недостойное фокусническое использование технических приемов, тем более для Лика Христа в терновом венце… «…Я желал бы встретить человека, который бы мне объяснил точно, к какому порядку надобно отнести впечатления, получаемые от этой картины: к числу ли внутренних, душевных или же к числу нервных раздражений, не проникающих в глубину, или, лучше сказать, проникающих в той же двойственности, и там, внутри, производящих чувство простого удивления? По-моему, к числу последних <…> При всем моем уважении к таланту Макса, я должен выразить свое удивление, как подобный художник спустился до такого – говорю прямо – недостойного фокуса!»14.

В своих поездках за границу Крамской постоянно учится у европейских художников прошлого. Его отзывы в письмах о европейской живописи необыкновенно интересны своей аналитичностью, глубиной, постоянным соотнесением с современностью, с традициями русской живописи. Из портретистов он в особенности выделяет художника XVI века Ганса Гольбейна младшего. В портретах этого художника немецкого Возрождения Крамскому, помимо великолепной техники дорого начало реализма, как вскрытие того, что есть сама сущность человека. Подобную живопись русский художник уподобляет даже как бы научному или философскому исследованию. «… Гольбейн, например, запускавший свой щуп до дна души человека, этот ужасающий аналитик и философ, дал такие портреты, которые и сегодня останавливают внимание всякого наблюдательного человека. Думаю (разумеется, бездоказательно), что люди, с которых он писал, могли желать чего-нибудь другого, но человеческий род всегда будет ему благодарен за его исследования

(курсив мой – В.К.) и всегда предпочтет, в известных случаях, опираться на его свидетельство, нежели на свидетельство Рубенса. Потому что Гольбейн – сама природа, вскрытая уму человека»15.

Ганс Гольбейн младший. Портрет короля Генриха VIII.

-

§2 . Галерея

П. М.Третьяков был не просто собирателем картин и создателем замечательной галереи, носящей его имя. Во всей его деятельности чувствуется забота гражданина и патриота о сохранении и умножении русской культуры. Третьяков задумал собрать в галерее портреты всех знаменитых людей эпохи. Для решения этой задачи он специально обращается ко многим художникам своего времени: И.Н.Крамскому, И.Е.Репину, Н.Н.Ге, В.А.Серову и др. Крамской сделал очень много для выполнения этой программы. Благодаря его трудам мы имеем сегодня не только портреты знаменитых его современников, но многих других, которых он не застал в живых, портреты, сде- ланные по фотографиям.

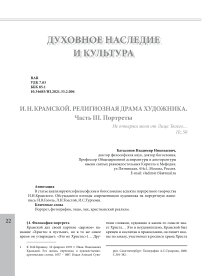

Третьяков очень хотел иметь портрет Л.Н.Толстого, после публикации «Войны и мира» ставшего русским писателем №1, однако Яснополянский мыслитель решительно отклонял все предложения. Поэтому, когда летом 1873 года Крамской отдыхал в Козловке-Засеке Тульской губернии, как раз недалеко от Ясной поляны, Третьяков настойчиво просил Крамского уговорить Толстого. Художнику удалось это, но нелегко. «Граф Лев Николаевич Толстой приехал, - пишет Крамской Третьякову, - я с ним видался и завтра начну портрет. Описывать Вам мое с ним свиданье я не стану, слишком долго, - разговор мой продолжался с лишком 2 часа, 4 раза я возвращался к портрету, и все безуспешно; никакие просьбы и аргументы на него не действовали, наконец, я начал делать уступки всевозможные и дошел в этом до крайних пределов»16.

Решающим был следующий аргумент: ведь все равно рано или поздно портрет Толстого напишут и поместят в галерею, но если это будет уже после смерти писателя, то он не сможет высказать свое согласие или несогласие. Поэтому лучше, если Толстой сам увидит этот портрет. Договорились, что если он не понравится, то портрет будет уничтожен (!), и что поместят его в галерею только тогда, когда на это даст разрешение сам писатель. Кроме того, Крамской обещал написать и второй портрет для семьи Толстого. Сеансы начались сразу же на другой день после этого разговора. Оба портрета очень понравились и самому Толстому, и Софье Андреевне. Во время сеансов Крамской и Толстой, конечно, разговаривали, и эта беседа была чрезвычайно интересна для обоих. Позже, в письме к самому Толстому, Крамской так описывал свои впечатления об этом общении: «Вы были тогда уже человеком с характером сложившимся, с прочным и широким образованием, большим опытом (талант пропускаю, как величину, всем известную и определенную), с умом и миросозерцанием совершенно самостоятельным и оригинальным, до такой степени самостоятельным, что я помню хорошо, какое впечатление Вы делали на меня, и помню удовольствие в первый раз от встречи с человеком, у которого все детальные суждения крепко связаны с общими положениями, как радиусы с центром. О чем бы речь ни шла, Ваше суждение поражало своеобразною точкою зрения. Сначала это производило впечатление парадокса, но чем дольше я знакомился, тем все больше и больше открывал центральные пункты, и под конец я перед собою видел в первый раз редкое явление: развитие, культуру и цельный характер, без рефлексов»17.

Это впечатление прочитывается и в портрете, отданном в Третьяковскую галерею. Толстому 45 лет. К своему возрасту он уже очень много испытал. Ему знакомы все сферы жизни: учеба в университете, канцелярская дея ель-ность, участие в войне, семейная жизнь, европейская действительность, взаимоотношения с крестьянством… Все это обдумано, оценено, описано в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность», в повести «Казаки», в эпопее «Война и мир», в «Анне Карениной», над которой он работает. В нем идет глубокая духовная работа по поиску смысла жизни, бескомпромиссная нравственная борьба со своими слабостями (дневники!), поиск своего места в народной жизни (детская школа в Ясной поляне). Мы видим на портрете не просто писателя, а мыслителя, глубоко вглядывающегося в жизнь, на своем опыте знающего, что такое зло и смерть, ложь и лукавство, прямо глядящего в лицо своему современнику и вопрошающего: «Где же правда? Что вы называете истиной?» Широкое образование позволяет ему включить в этот диалог с современником как мыслителей прошлого, так и современников: Ж.-Ж.Руссо, В.Гюго, Э.Золя, П.-Ж. Прудона, Библию, Платона и др. Мы видим умного, сильного и страстного человека, ищущего истину; еще оживлен взгляд писательским интересом и сочувствием к жизни во всех ее проявлениях, но за этим уже чувствуется несгибаемая воля, пойти в поисках истины до конца, чего бы это ни стоило… Что так дорого и самому Крамскому, который и сам всегда «ищет смысла и значения», но, встретившись с Толстым лицом к лицу, несколько обескуражен… В письме к Репину Крамской пишет об авторе «Войны и мира»: «Я провел с ним несколько дней и, признаюсь, был все время в возбужденном состоянии даже. На гения смахивает»18.

Для Толстого эта встреча с Крамским, их разговоры об искусстве и жизни вообще были также интересны и поучительны. Толстой пишет в это время «Анну Каренину», и в нем выводит художника Михайлова. Уже многие современники отмечали19, что Михайлов романа удивительно похож на Крамского. Толстой, тонкий психолог, создает образ художника, в который он вкладывает весь свой опыт общения с читателями своих произведений и с критиками, всю драму общения художника и зрителя. Михайлов нарисован как человек тонкой и хрупкой душевной конституции, с одной стороны, страстно желающий одобрения публики и радующийся ему, как ребенок, а с другой, - как профессионал, видящий всю дилетантскую самоуверенность судящих о его детище. Здесь и писатель, и художник, несомненно, сходились в своем опыте. Но разница в социальном происхождении а, следовательно, и в полученном образовании разночинца Крамского и графа Толстого также отразилась в образе Михайлова. И довольно рельефно. Друг Вронского Голенищев так характеризует Михайлова: «Я его встречал. Но он чудак и без всякого образования. Знаете, один из этих диких новых людей, которые теперь часто встречаются; знаете, из тех вольнодумцев, которые d’emblée [сразу – фр.] воспитаны в понятиях неверия, отрицания и материализма. Прежде, бывало, <…> вольнодумец был человек, который воспитался в понятиях религии, закона, нравственности и сам борьбой и трудом доходил до вольнодумства; но теперь является новый тип самородных вольнодумцев, которые вырастают и не слыхав даже, что были законы нравственности, религии, что были авторитеты, а которые прямо вырастают в понятиях отрицания всего, то есть дикими. Вот он такой. Он сын, кажется, московского камер-лакея и не получил никакого образования. Когда он поступил в Академию и сделал себе репутацию, он, как человек неглупый, захотел образо- ваться. И обратился к тому, что ему казалось источником образования, – к журналам <…> Но у нас теперь он прямо попал на отрицательную литературу, усвоил себе очень быстро весь экстракт науки отрицательной, и готов»20. Голенищев рассказывает о картине Михайлова «Христос перед Пилатом», о которой давно ходили слухи, и недвусмысленно определяет дух этой картины: «Разумеется, он не лишен дарования, но совершенно фальшивое направление. Все то же ивановско-штраусовско-ренановское отношение к Христу и религиозной живописи»21. В дальнейшем, когда Голенищев привел Вронского и Анну к Михайлову, и тот показал им эту картину, Голенищев опять замечает об изображении Христа на картине: «- …Он у вас челове-кобог, а не богочеловек. Впрочем, я знаю, что вы этого и хотели.

– Я не мог писать того Христа, которого у меня нет в душе, – сказал Михайлов мрачно.

– Да, но в таком случае, если вы позволите сказать свою мысль… Картина ваша так хороша, что мое замечание не может повредить ей, и потом это мое личное мнение. У вас это другое. Самый мотив другой. Но возьмем хоть Иванова. Я полагаю, что если Христос сведен на степень исторического лица, то лучше было бы Иванову и избрать другую историческую тему, свежую, нетронутую.

– Но если это величайшая тема, которая представляется искусству?

– Если поискать, то найдутся другие. Но дело в том, что искусство не терпит спора и рассуждений. А при картине Иванова для верующего и для неверующего является вопрос: Бог это или не Бог? и разрушает единство впечатления.

– Почему же? Мне кажется, что для образованных людей, – сказал Михайлов, – спора уже не может существовать»22.

– Я не мог писать того Христа, которого у меня нет в душе, – сказал Михайлов мрачно.

– Да, но в таком случае, если вы позволите сказать свою мысль… Картина ваша так хороша, что мое замечание не может повредить ей, и потом это мое личное мнение. У вас это другое. Самый мотив другой. Но возьмем хоть Иванова. Я полагаю, что если Христос сведен на степень исторического лица, то лучше было бы Иванову и избрать другую историческую тему, свежую, нетронутую.

– Но если это величайшая тема, которая представляется искусству?

– Если поискать, то найдутся другие. Но дело в том, что искусство не терпит спора и рассуждений. А при картине Иванова для верующего и для неверующего является вопрос: Бог это или не Бог? и разрушает единство впечатления.

– Почему же? Мне кажется, что для образованных людей, – сказал Михайлов, – спора уже не может существовать»23.

Если судить по этому отражению встречи Крамского и Толстого, споры были, и серьезные. Толстой еще только на пороге своего будущего нового учения. Он еще не может отказаться от веры в Христа Богочеловека… В письме к Н.Н.Страхову Толстой пишет об этих дискуссиях: «Уж давно Тр[етьяков] подсылал ко мне, но мне не хотелось, а нынче приехал этот Крамской и уговорил меня, особенно тем, что говорит: всё равно ваш портрет будет, но скверный. Это бы еще меня не убедило, но убедила жена сделать не копию, а другой портрет для нее. И теперь он пишет, и отлично, по мнению жены и знакомых. Для меня же он интересен, как чистейший тип петербургского новейшего направления, как оно могло отразиться на очень хорошей и художнической натуре. Он теперь кончает оба портрета и ездит каждый день, и мешает мне заниматься. Я же во время сидений обращаю его из петербургской в христианскую веру и, кажется, успешно»24. Разница направлений и споры не помешали Крамскому создать великолепный портрет великого писателя в самом расцвете его творческой активности.

С начала 1870-х годов Крамской по заказу Третьякова, а то и по собственной инициативе создает портреты для Третьяковской галереи. В 1876 году он пишет и портрет самого Павла Михайловича.

Третьяков был замечательным представителем русского купечества, истинным патриотом и меценатом, имя которого неотделимо от русской культуры второй половины XIX века. Он очень любил живопись, и Третьяковская галерея была, может быть, самым любимым его созданием. Но Москва помнит и другие его инициативы: он материально поддерживал Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Арнольдо-Тре-тьяковское училище глухонемых, воспитанников Московского и Александровского коммерческих училищ. От него получали материальную поддержку семьи воинов, погибших на русско-турецкой войне 1877 – 1878 годов. В 1892 году вместе с передачей городу Третьяковской галереи он завещал на ее содержание половину всех своих средств. Москва не случайно дала ему звание Почетного гражданина столицы. Рассказывают, что после открытия Галерея Александр III хотел даровать ему дворянство. Однако Третьяков отказался; «Я купцом родился, купцом и умру».

Третьякова отличали скромность и молчаливость. Вот это то, что прежде всего бросается в глаза, при взгляде на его портрет, написанный

И.Н. Крамской. Портрет Л. Н. Толстого. 1873

И.Н. Крамской. Портрет П.М. Третьякова. 1876.

Крамским в 1876 году. Лицо человека глубокого нравственно здоровья, отца большой и любящей семьи, настоящего православного христианина, в высшей степени трезвого, и одновременно очень чуткого… Он как будто всматривается, или скорее, вслушивается в жизнь, во что-то такое, что находится за поверхностью вещей, и что, в конце концов, самое главное. И взгляд его как бы направлен вглубь самого себя, он все поверяет сердцем своим: верно ли? по истине ли?.. Это не лицо купца – торговца, - от его сословия здесь осталась только традиционная борода и усы, – благородное лицо русского православного человека, от взгляда которого хочется быть лучше. Как и многие другие портреты, созданные Крамским, лицо Третьякова дано на темном фоне, портрет как бы глядит из вечности, в своеобразном иконографическом модусе.

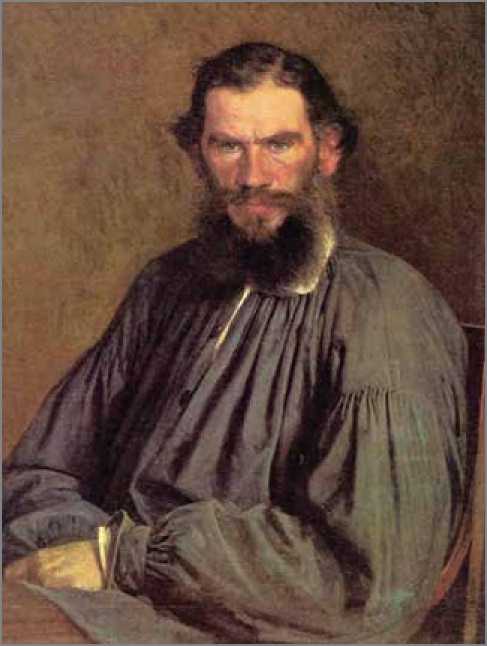

Мы приводили уже выше отрывок из Парижского письма Крамского В.В. Стасову, в котором он объяснял, что долго искал в Репине

И.Н.Крамской. Портрет И.Е.Репина. 1876.

устойчивости, сформированности «физиономии», понимая под этим возможность за подвижностью лица увидеть пребывающую сущность характера, духовной индивидуальности. Именно так ставит перед собой задачу портретист Крамской. И там же он пишет: «Теперь, в Париже, он уже совсем определился, и физиономия его настолько сложилась, что надолго останется такою: что-то тонкое и как будто, на первый раз, мягкое, несколько задумчивое, и в то же время серьезное»25. Мы видим на портрете живое и умное лицо малоросса, происхождением из Чугуева, получившего образование в Петербургской Академии художеств, и в дальнейшем ставшим известным руководителем ее живописной мастерской. Репин считал своим учителем Крамского, несмотря на то, что постоянно спорил с ним. Этот задор спорщика, это желание отстоять свое мнение, свою личную позицию по почти любому вопросу чувствуется и в картине. Герой ее с интересом вглядывается в действительность, любит жизнь во всех ее проявлениях, и не желает навсегда принимать каких-либо догматических положений. Репин у Крамского открыт всему новому, и есть что-то симпатично детское в его разглядывании жизни, радость и доверие к ней… Эта свежесть взгляда, отклик на все новое были дороги и самому Крамскому, который признавался, что многому научился у Репина26.

На XI выставке передвижников в 1883 году Крамской выставил портрет «Неизвестная». Критика сразу опознала в нем картину, обличающую современные буржуазные нравы, образ женщины-содержанки, одновременно жертвы и судии современного общества. Повод для картины, думаем, был неслучаен.

В 1880 году во Франции вышел отдельной книгой роман Э.Золя «Нана», годом ранее опубликованный в газете. Это был девятый том из серии романов «Ругон-Маккары», посвященный критическому осмыслению буржуазной действительности французской Второй империи. В центре романа была история французской кокотки, вышедшей из низов, смазливой бездарной актрисы, через постель которой проходят парижские нобили и члены правительства. Золя сравнивал Нана с навозной мухой, заражающей все, с чем соприкасается. В том же 1880 году русский перевод романа публиковался в «Новом времени», и тогда же вышел отдельной книгой. Крамской знал Золя, следил за его художественной критикой, и конечно, читал его романы, которые у всех были на слуху. Кроме того, думаем, что Крамской видел, конечно, и картину Э.Мане «Нана» 1877 года, изображавшую героиню такого же рода. С этой картиной был связан скандал, цензура не позволила Мане выставить ее на ежегодном художественном Салоне. По существу, Крамской предложил в 1883 году свой вариант русской «Нана».

Конечно, этот социологический момент картины, – дама полусвета, попирающая нормы морали, играющая на страстях богатых и ответственных людей, которых эти страсти нередко приводят к преступлению, – лежит на поверхности картины. И тут ассоциации с Золя очевидны.

И.Н.Крамской. Неизвестная. 1883.

Однако это есть только поверхностный уровень портрета27, так сказать журналистский. Крамской не был бы Крамским, не был бы русским художником, если бы ограничился только этим. Современник Достоевского, «Записок из подполья» (особенно, второй части их «По поводу мокрого снега»), воспитавшийся на Чернышевском, сам глубоко проникнутый народнической идеологией, Крамской не мог ограничиться только обличительной идеологией картины, как в адрес общества, так и, тем более, в адрес падшей женщины… Самый нерв картины лежит глубже. В лице героини, в ее напряженном взгляде, где насильственно сопряжены беззащитность и вызов, мы видим человеческую трагедию; за броней гордости – горестный вздох и навертывающаяся слеза: «Конечно, знаю, неправильно живу, а как по-другому, и не знаю…» Крамской идет вглубь, через социологию и психологию, к тайне человеческого сердца.

В 1880-е годы Крамской сближается с А.С. Сувориным, знаменитым издателем, редактором «Нового времени», публицистом и драматургом. В издательстве Суворина вышло, по подсчету биографов,

27 Мы не обсуждаем здесь картину в целом, ее художественные достоинства и недостатки. Этой цели посвящено множество других публикаций. Нас здесь интересует только сущность портретной стратегии Крамского.

около 1600 наименований книг, общим тиражом 6,5 миллионов экземпляров. Наибольшей заслугой издателя была «Дешевая библиотека», серия небольших по объему книг и брошюр, в которой Суворин публиковал и мировую, и русскую классику. С 70-х годов Суворин становится главным редактором газеты «Новое время», превратившейся под его руководством в самую читаемую газету России. Как журналист, Суворин много сделал для пропаганды и поддержки внешнеполитических инициатив русского правительства. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов он был корреспондентом в действующей армии, описывал подвиги генерала Скобелева и русских солдат. В годы правления Александра III «Новое время» выбрало курс на правительственную линию, на защиту России и русского народа. Суворин был принципиальным противником революции и революционного насилия, чем вызывал бешеную злобу со стороны революционных деятелей, таких как, Ленин и иже с ним. Статьи Суворина нередко резко критиковали и деятельность самого правительства, временами вольно или невольно подливавшего масло в тлеющий огонь революционных настроений в обществе. Его газета выбрала трудную линию – вне партий, вне объединений, за все, что служит прогрессу России и русского народа. Поэтому на него нападали и «слева, и справа»…

В «Новом времени» печатались также и критические статьи по искусству. Большая историкокритическая работа Крамского «Судьбы русского искусства» появилась как раз на страницах «Нового времени». Суворин поддерживал русских писателей В.М.Гаршина, А.П.Чехова, был близок с Ф.М.Достоевским. Суворин сам писал статьи и как художественный критик, о театре и живописи. Крамской по-своему ценил критические статьи редактора «Нового времени». «Я говорил уже неоднократно, – пишет он Суворину, – что вы напишете, не зная специально предмета, гораздо лучше, чем те, кто об этом считает себя вправе писать. В Вашей заметке есть то, что называют впечатлением и что художнику знать гораздо более важно, чем обыкновенно думают <…> Конечно, весьма важно знать, чьи впечатления, но в данном случае, впечатление мне известно чье: человека очень меткого и не раз определявшего весьма запутанные общественные течения, следовательно, умного, много думавшего, наблюдавшего, – словом, для меня (т.е. собирательного русского художника) знать впечатления такого человека очень интересно. Мало того – просто необходимо»28.

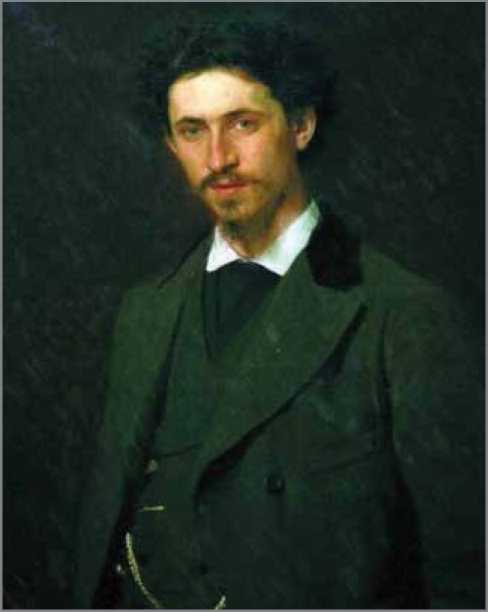

В 1880-х годах Крамской активно общается с Сувориным. В многочисленных письмах к последнему мы видим, как постепенно обращение «многоуважаемый» сменяется на «преданный Вам»29. Их сближает общая забота о развитии русской национальной школы в искусстве, как мы помним, Крамской также называл себя последователем славянофилов… В 1881 году Крамской пишет портрет Суворина. На портрете мы видим человека, только что вставшего из-за своего рабочего стола, за которым он нередко проводил всю ночь напролет, готовя к выпуску очередной номер газеты, не успевшего даже снять очки, вставшего навстречу новому посетителю. Левая рука нащупывает сигарету, издатель готовится к беседе. Глаза одновременно и приветливые, и оценивающие, глаза человека, много повидавшего, много испытавшего, видевшего и правду, и ложь, и доблесть, и подлость, «умного, много думавшего, много наблюдавшего» … Большой патриот, просветитель и труженик, который так оценивал сам свою издательскую деятельность: «Как издатель, я оставлю прекрасное имя... Ни одного пятна. Я издал много, я никого не эксплуатировал, никого не жал, напротив, делал все, что может делать хороший хозяин относительно своих сотрудников и рабочих. <…> Газета дает до 600 тысяч в год, а у меня, кроме долгов, ничего нет, то есть нет денег. Есть огромное дело, которое выросло до миллионного оборота, но я до сих пор не знал никакого развлечения, никаких наслаждений, кроме труда самого каторжного. Расчетлив я никогда не был, на деньги никогда не смотрел как на вещь, стоящую внимания».

Из ранних портретов Крамского невозможно

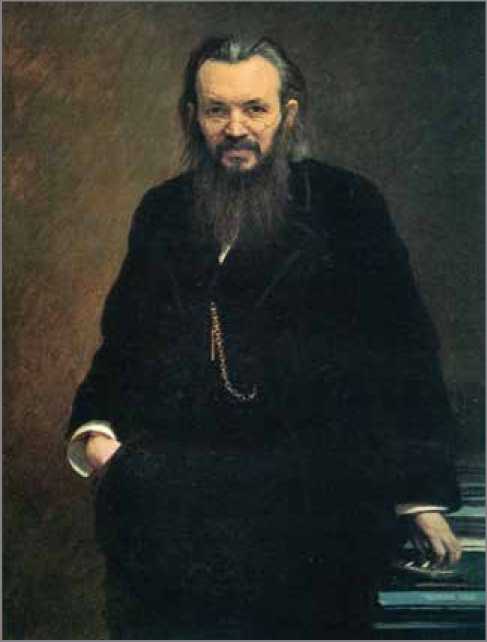

И.Н.Крамской. Портрет А.С.Суворина. 1871.

пройти мимо портрета художника Ф.А.Васильева. Васильев был любимцем Крамского, между ними шла активная переписка, в которой видно с каким отеческим вниманием относился Крамской к своему юному другу. В Васильеве рано проявился талант пейзажиста, и хотя современником ему и отчасти учителем был великий Шишкин, но манера Васильева была совсем другой. Крамской писал об этих двух мастерах пейзажа: «Один трезвый до материализма художник, лишенный даже признака какого-либо мистицизма, музыкальности в искусстве (как и все почти племя великоруссов), художник, которому недостает только макового зерна, чтобы стать вполне объективным; другой, весь субъективный, субъективный до того, что вначале не мог даже этюда сделать без того, чтобы не вложить какого-либо собственного чувства в изображение вещей совершенно неподвижных и мертвых»30. Крамской, – и не только он один, – видел в Васильеве присутствие большого самобытного таланта, уже поразившего своими первыми проявлениями и еще больше обещавшего в будущем. «Я думаю, что ему было суждено внести в русский пейзаж то, чего последнему недоставало и недостает: поэзии при натуральности исполнения»31.

Простудившись весной, Васильев заболел, и постепенно болезнь перешла в фазу туберкулеза. Благодаря спонсорам он переехал с семьей (мать и двое маленьких братьев) в Ялту. Болезнь прогрессировала, требовались средства. Крамской посылал Васильеву свои деньги, просил у Третьякова и друзей, но несмотря на все старания, исцеления так и не произошло. В 1873 году в возрасте 23 лет Васильев умер.

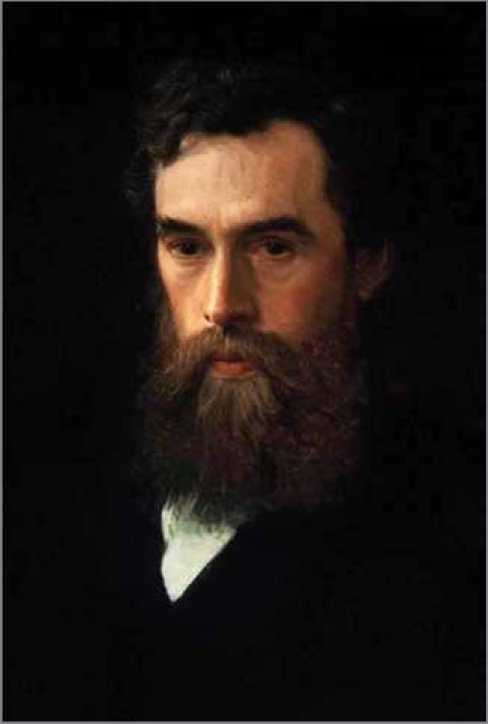

На портрете 1871 года мы видим молодого человека, едва вышедшего из юношеского возраста, с чуть еще только проклюнувшейся растительностью на лице, с живым, умным взглядом, в котором еще так много детского доверия к миру, но который уже имеет собственное мнение по всем вопросам и желает его объяснить каждому. Портрет выполнен Крамским с большой любовью, глазами друга отмечает он некоторую болезненность лица и напряженность фигуры, будит сочувствие к этому молодому талантливому человеку.

-

§3 . Богословие портрета

Крамской написал за свою жизнь огромное количество портретов людей из самых разных социальных слоев: крестьян, художников, писателей, ученых, артистов, чиновников, членов царской фамилии и т.д. Не все эти портреты равноценны, но лучшие из них создали и задали своеобразную норму русского реалистического портрета, значимую и по сегодняшний день. В творчестве Крамского есть определенная тайна. Всю свою зрелую творческую жизнь он мучается желанием написать свой «Второй том», свой «Хохот», «Радуйся, царю Иудейский». Все время готовится к этому, в Париже, в Москве, все время надеется, вот-вот кончу текущую работу, – а это, главным образом, были портреты по заказу! – и наконец-то возьмусь за заветное, за Христа посреди хохочущей толпы!.. Но заветное не удается. Со временем самим художником понимается, что дело не просто во времени, что есть какие-то внутренние препятствия к реализации этого плана… Какие?..

Вместе с этим из года в год растет галерея написанных портретов, Крамской становится признанным мастером в этом жанре, и дело

И.Н.Крамской. Портрет Ф.А.Васильева. 1871.

здесь не только в его техническом мастерстве. Лучшие портреты Крамского дают нам возможность встретиться с самой изображаемой личностью, как бы коснуться души героя, начать с ним молчаливый диалог… От года к году, Крамской все сознательнее применяет свою методу, все настойчивей ищет подступ к тем высотам, которые ему уже известны, и последний незаконченный портрет доктора Раухфуса, перед которым он умирает во время сеанса, еще раз подчеркивает это удивительное искусство Крамского проникать в чужую душевную жизнь…

Критики называют Крамского, наряду с другими художниками – передвижниками, представителем реализма. Но что такое реализм? Что есть реальность?.. Во все времена вопрос о реальности был сложным философским во-просом32. В особенности на вопрос этот трудно ответить, когда мы говорим о реальности человека. Что есть этот предстоящий нам человек?.. Что значит, когда мы говорим, что мы знаем этого человека? Понятно, что это не просто его внешние физические данные, как ни необходимы они для статуса реальности. Этот вопрос с особой остротой встает перед художником, создающим портрет. Что, собственно, он должен изобразить? Ясно, что здесь будут, вообще говоря, одежда, определенные черты лица, определенная композиция, отражающая особенности тела. Но что еще? Как художник должен изобразить внутреннюю жизнь своего героя? Говорят, «психологический портрет», но что есть психология, как она проявляется телесно, ведь художник, в конце концов может изображать только видимые телесные вещи?!

Все эти трудности с необходимостью ставят перед художником вопрос об антропологии: как он мыслит человека? Что есть человек? Сознательно или бессознательно художник всегда определенным образом отвечает на этот вопрос, и этот ответ мы чувствуем в его картине. Во всей христианской культуре, нач иная с первых икон, художники стремятся изобразить не просто некое физическое существо, а человека, у которого есть внутренний мир, душа. Причем, внутренняя душевная жизнь может быть разной интенсивности. Поэтому в христианстве возникает и трихотомная модель человека: тело – душа – дух. В живом человеке актуальны сразу все три антропологических уровня: тело, со своими витальными инстинктами, душа, движущая телом, и дух, как орган мысли и самосознания. Именно в духе человек самоопределяется в отношении высших ценностей, добра и зла, любви, ненависти и т.д. В духе человек слышит голос своей совести, призывающей его к самоопределению в отношении абсолютной ценности, в отношении Бога.

Христианская живопись, и в особенности православная икона, стремятся изобразить именно жизнь человеческого духа. Конечно, как живопись икона должна учитывать все материаль- ной культуры России: ретроспекция, современность, перспективы». М., 2020. С.51-57; К вопросу об онтологии культурных ценностей.Ч.I // Культурное наследие России, 2017, №3. С.3-16; К вопросу об онтологии культурных ценностей. Ч.II // Культурное наследие России, 2017, №4. С.3-11.

ные особенности человеческого существования, однако главное внимание здесь сосредоточено как раз на духовном облике. Тело, душа живут, а дух пребывает, он определяет все нравственные, онтологические, жизненные координаты человека. Это в особенности касается икон святых, уже перешедших в вечность, но также является принципом изображения и еще живых персонажей. Иконописец стремится нарисовать не лицо, а лик, пребывающий в вечности: лицо изменяется и живет, лик же пребывает. В лике святых, пребывающих в вечности, перед лицом Бога, как бы отражается сам Христос, насколько это возможно человеческой преображенной природе33. Человек, сотворенный по образу Божьему, хотя и утратил свое богоподобие, однако, отчасти, в меру своей духовной высоты отражает в своем лике самого Христа Бога.

Это стремление разглядеть в человеке отблеск Христа – Бога, и обратно – во Христе каждого человека, нередко встречается в культуре. И.С.Тургенев в своем стихотворении в прозе «Христос» 1878 года рассказывает о своем видении (изначально «Сон») во время церковной службы: «Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною рядом. Я не обернулся к нему – но тотчас почувствовал, что этот человек – Христос <…> Лицо, как у всех, – лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты: верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем, как на всех <…> Я опять сделал над собою усилие… И опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, те же обычные, хоть и незнакомые черты. И мне вдруг стало жутко – и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо – лицо, похожее на все человеческие лица, — оно и есть лицо Христа»34.

Тургенев И.С. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т.8. М., «Художественная литература», 1978. С.447-448. Тургенев так же как и Крамской, Поленов, Антокольский и др. был хорошо знаком с работами Д. Штрауса, Э. Ренана и других авторов, разрабатывав-

Ну и, конечно, Крамской, отдававший портретной живописи столько времени и сил своего таланта, не мог пройти мимо этой идеологии. Важно помнить, что Крамской писал и иконы, и в начале своей художнической деятельности, и позже; кроме того, как мы уже отмечали выше, он делал большие росписи плафона храма Христа – Спасителя в Москве. Ему была достаточно известна философия православной иконы, что и как иконописец должен был нарисовать. Это различие между лицом и ликом, конечно же, было ему известно. Несмотря на весь, в главном, чисто светский, психологический характер своего взгляда на человека, несмотря на чисто гуманистическое, нецерковное понимание Христа, Крамской не только знал, что у человека есть духовная глубина, которую нужно уметь в нем разглядеть, но и был знаком с церковной практикой живописного воплощения этой глубины. Крамской, как говорится, «стоял на плечах гигантов» христианской живописи, и сознательно или бессознательно следовал заветам этой традиции. Мы помним, как он говорил, что любит «человеческую физиономию»35. В лице человека он искал не просто психологических черт, свидетельств темперамента, способностей и т.д., он хотел найти тот уровень, где человек говорит с нами перед лицом своей совести, перед лицом последней правды… Именно этот молчаливый диалог перед лицом вечности и создает особую атмосферу портретов великого русского художника.

Драма Крамского состояла в том, что он хотел взглянуть на современное общество, на все человечество вообще, с точки зрения идеала, с точки зрения Христа. Но по причине всех своих гуманистических блужданий он Христа так и не встретил, как не встретили Его многие его современники. Ведь главной неудачей его «Второго тома», его «Хохота» были не ошибки композиции и колорита. Главной проблемой, камнем преткновения было отсутствие Лика Христа, духовного и композиционного центра картины. Заметим, что на картине «Христос в пустыне» мы также не видим Христова Лика, он дан в три четверти, уклончиво. Являвшаяся Крамскому фигура не была Христом, что он и сам пони- мал… Встречи со Христом не гуманистических и моральных интерпретаций, а с реальным Христом церковной традиции, основавшим саму эту традицию, двухтысячелетнюю Церковь, не произошло. Также, как не произошло ее и у А.А.Иванова36, почему последнему так и не удалось закончить свою знаменитую картину. Крамской хочет объяснить свое видение человечества с точки зрения последней Христовой правды, а сам Христа не видит…

Однако во всей долголетней, изнуряющей, высасывающей все соки жизни и таланта работе по созданию портретов, которую сам художник считал чуть ли не каторгой, он все глубже вглядывается в человека, ведет с ним диалог, все полнее постигая отблески образа Божьего в человеке, приближая тем самым и нас, и себя ко Христу.

ших тему исторического Христа, и находился под их духовным влиянием.

IVAN KRAMSKOY. THE ARTIST'S RELIGIOUS DRAMA

Part III. Portraits

Katasonov Vladimir Nikolaevich,

DSc in Philosophy, DSc in Theology;

Professor of Ss Cyril and Methodius Theological Institute of Post-Graduate Studies in Moscow str. Pyatnitskaya, 4 / 2S1, Moscow, Russia.

Аbstract

The article analyzes the philosophical and theological aspects of the portrait work of I. N. Kramskoy. The author discusses the views of the artist's contemporaries on portraiture: N. V. Gogol, L. N. Tolstoy, I. S. Turgenev.