Индекс эффективности реализации трудового потенциала как показатель качества социально-трудовой среды (региональный аспект)

Автор: Баймурзина Гузель Римовна, Мирзабалаева Фарида Исламудиновна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 2 (88), 2017 года.

Бесплатный доступ

Основная идея статьи заключается в том, что оценка качественных и количественных характеристик трудового потенциала должна быть дополнена анализом эффективности реализации трудового потенциала. Авторы исходят из наблюдений, которые свидетельствуют о том, что высококачественный трудовой потенциал может быть реализован неэффективно. Основной причиной в этом случае является неадекватное состояние социально-трудовой среды. В статье показано, что в российской научной среде разработаны и активно используются интегральные индикаторы качества трудового потенциала. Одновременно в мировой практике разрабатываются интегральные индикаторы качества занятости и достойного труда. Единичные исследования, в которых рассчитаны индексы достойного труда, присутствуют и в России. Вместе с тем они не отвечают на поставленный в данной статье ключевой вопрос: соответствуют ли результаты использования трудового потенциала его качеству. Для решения данной задачи авторы разработали и рассчитали индекс эффективности реализации трудового потенциала для российских регионов за 2005, 2010-2014 гг. и сопоставили его с показателями качества трудового потенциала (здоровье, образование и др.) Авторы выявили существенные расхождения между качественными характеристиками трудового потенциала регионов и экономическими результатами его использования. Особое внимание обращают на себя регионы с высокой долей населения с высшим уровнем образования, которые имеют низкие показатели производительности труда. Расчеты показали также, что большинство российских регионов концентрируется в сегменте, характеризующемся низкой эффективностью социально-трудовой среды. Таким образом, результаты исследования привели авторов к двум ключевым выводам: о необходимости целенаправленного формирования качественной (достойной) социально-трудовой среды, способствующей полноценной реализации человеческого капитала; о возможности дальнейшего использования предложенного индекса как удобного инструмента для первичной классификации и ранжирования субъектов Российской Федерации, мониторинга и анализа качества региональной социально-трудовой среды.

Трудовой потенциал, занятость, социально-трудовая среда, эффективность, качество, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/147111446

IDR: 147111446 | УДК: 331.5

Текст научной статьи Индекс эффективности реализации трудового потенциала как показатель качества социально-трудовой среды (региональный аспект)

Основная идея статьи заключается в том, что оценка качественных и количественных характеристик трудового потенциала должна быть дополнена анализом эффективности реализации трудового потенциала. Авторы исходят из наблюдений, которые свидетельствуют о том, что высококачественный трудовой потенциал может быть реализован неэффективно. Основной причиной в этом случае является неадекватное состояние социально-трудовой среды. В статье показано, что в российской научной среде разработаны и активно используются интегральные индикаторы качества трудового потенциала. Одновременно в мировой практике разрабатываются интегральные индикаторы качества занятости и достойного труда. Единичные исследования, в которых рассчитаны индексы достойного труда, присутствуют и в России. Вместе с тем они не отвечают на поставленный в данной статье ключевой вопрос: соответствуют ли результаты использования трудового потенциала его качеству. Для решения данной задачи авторы разработали и рассчитали индекс эффективности реализации трудового потенциала для российских регионов за 2005, 2010-2014 гг. и сопоставили его с показателями качества трудового потенциала (здоровье, образование и др.) Авторы выявили существенные расхождения между качественными характеристиками трудового потенциала регионов и экономическими результатами его использования. Особое внима- ние обращают на себя регионы с высокой долей населения с высшим уровнем образования, которые имеют низкие показатели производительности труда. Расчеты показали также, что большинство российских регионов концентрируется в сегменте, характеризующемся низкой эффективностью социально-трудовой среды. Таким образом, результаты исследования привели авторов к двум ключевым выводам: о необходимости целенаправленного формирования качественной (достойной) социально-трудовой среды, способствующей полноценной реализации человеческого капитала; о возможности дальнейшего использования предложенного индекса как удобного инструмента для первичной классификации и ранжирования субъектов Российской Федерации, мониторинга и анализа качества региональной социально-трудовой среды.

Трудовой потенциал, занятость, социально-трудовая среда, эффективность, качество, регион.

Экономическим отражением высокого качества социально-трудовой среды является, прежде всего, эффективная реализация трудового потенциала населения, которая результирует в повышении производительности труда и ускорении темпов экономического роста. Проблемы уровня и качества трудового потенциала являются сегодня одними из самых актуальных и труднорешаемых стратегических задач. Вместе с тем очевидно, что проблема заключается не только в ухудшении количественных и некоторых качественных параметров трудового потенциала, но и в самой социально-трудовой среде, определяющей условия и возможности его использования.

Эмпирические наблюдения показывают, что деструктивная трудовая среда может привести к растрате некогда высококачественного трудового потенциала. Об этом свидетельствует постсоветский трансформационный опыт, в результате которого заметно ухудшились индикаторы уровня образования россиян, которые были достаточно значимыми даже по сравнению с высокоразвитыми странами [21]; начался период длительной депопуляции населения, увеличилась смертность трудоспособного населения и др. [2, c. 4]. Главной причиной этих явлений стали изменения в политической, экономической и, как следствие, институциональной среде.

Следовательно, при оценке эффективности реализации трудового потенциала недостаточно рассматривать только качественно-количественные его характеристики; важно отдельно анализировать совокупность условий его реализации – качество социально-трудовой среды (рис. 1.).

Данный подход позволяет объяснить межрегиональные различия и выявить специфические проблемы реализации трудового потенциала субъектов Российской Федерации1. Очевидно, это потребует анализа оказывающих влияние на качество социально-трудовой среды факторов: институциональных, технологических, экономических, экономико-географических, социально-демографических, политических, социокультурных и др. Подходы комплексного исследования социально-трудовой среды предложены в рамках концепции достойного труда Международной организации труда (1999 год) и концепции качества занятости Европейской Комиссии (2000 год). Одна из таких работ, к примеру, была проведена в Республике Башкортостан [1].

На первом диагностическом этапе и далее при мониторинге социально-трудовой среды такой глубокий анализ не

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ (количественные характеристики: численность трудоспособного населения, занятого населения и т. д.)

КАЧЕСТВО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

(здоровье, образованность, профессионализм, творческий потенциал, предпринимательская, изобретательская активность и др.)

КАЧЕСТВО

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ

СРЕДЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ВОСПРОИЗВОДСТВО ТП

Рис. 1. Модель (формула) реализации трудового потенциала

Источник: составлена авторами.

всегда эффективен и производителен. Возникает необходимость в удобном и относительно нетрудоемком, но информативном методическом инструменте. В качестве такового применительно к российским регионам мы предлагаем использовать индекс эффективности реализации трудового потенциала (ИЭРТП).

Целью данной работы является расчет индекса эффективности реализации трудового потенциала и анализ его взаимосвязи с качественными характеристиками трудового потенциала в российских регионах.

Концептуальные и методические подходы к измерению и оценке количественных и качественных характеристик трудового потенциала на региональном уровне разрабатываются и постоянно совершенствуются специалистами Института социально-экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН) [6]. Они собрали уникальную базу данных по динамике качественных характеристик экономически активного населения Вологодской области начиная с 1997 года. На основе данных этого социологического мониторинга, опираясь на теорию качества населения Н.М. Римашевской, коллектив ИСЭРТ РАН разработал оригинальную методику расчёта интегрального показателя качества трудового потенциала, отражающего физическое и психическое здоровье населения, его когнитивный и творческий потенциал, культурный уровень и нравственность, социальные притязания и коммуникабельность работников [4; 6, с. 84]. Но, несмотря на актуальность темы и научную обоснованность методик и исследования, он, по объективным причинам, пока рассчитывается только для одного региона России. Поэтому в целях межрегионального анализа интегральные индексы трудового потенциала рассчитываются российскими учеными на основе данных официальной региональной статистики. Наиболее используемыми являются методики Н.М. Римашевской и ее коллег (которой пользуются и ученые ИСЭРТ РАН) [3, с. 115; 6, с. 84] - для оценки качества трудового потенциала на региональном уровне; Г.В. Якшибаевой [5; 13, с. 14] - для оценки регионального уровня развития трудового потенциала (табл. 1).

Вместе с тем при разработке отмеченных выше индексов ТП ставились и решались иные цели и задачи, поэтому эффективность в них отражается лишь частично или опосредованно и с определенным временным лагом.

С другой стороны, в зарубежной и отечественной научной практике предприняты попытки интегральной оценки качества социально-трудовой среды через индекс эффективности рынка труда (Labor Market Efficiency) Всемирного экономического форума, индекс нормативно-законодательной базы рынка труда (Labor Market Regulations) канадского Института Фрейзера [14], индекс качества занятости (Employment Quality Index) Европейской Комиссии [16; 18], индекс достойного труда Международной организации труда (decent work index) [15; 16; 18; 20] и др. Наиболее признанными в международной научной среде явля-

Таблица 1. Основные подходы к измерению и оценке трудового потенциала

|

Объект измерения |

Н.М. Римашевская и др. |

Г.В. Якшибаева |

|

Качество трудового потенциала (ТП) |

Уровень развития трудового потенциала |

|

|

Показатели |

|

|

Источники: Римашевская Н. М., Бочкарева В. К., Волкова Г. Н., Мигранова Л. А. Качество трудового потенциала в регионах России // Народонаселение. – 2012. – № 3. – С. 115; Якшибаева Г. В. Трудовой потенциал: эффективность функционирования : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. – Уфа, 2001. – С. 14.

ются два последних подхода, при этом в российской практике – подход, основанный на концепции достойного труда [8; 9; 12]. Этому, безусловно, способствовала сущность и роль МОТ в формировании, развитии и контроле за исполнением международных трудовых норм, в совершенствовании и гармонизации системы статистических показателей во всем мире.

Принимая и разделяя в целом концептуальные идеи МОТ, авторы считают что достойный труд – есть достойная социально-трудовая среда, обеспечивающая не только эффективную реализацию трудового потенциала, но и оптимальный баланс экономического и социального, создающий возможности для воспроизводства трудового потенциала. Система показателей достойного труда состоит из множества отдельных блоков индикаторов (рис. 2), часть из которых не всегда прямо отражает эффективность использования трудовых ресурсов и потенциала.

Кроме того, большое количество показателей, интегрируемых в единый индикатор, становится менее интерпретируемым и функциональным. Поэтому в рамках поставленной задачи считаем целесообразным построить более простой и удобный индекс эффективности реализации трудового потенциала.

Индекс эффективности реализации трудового потенциала намеренно не содержит показателей качества трудового потенциала и состоит из минимального, но достаточного количества показателей, отражающих ключевые характеристики социально-трудовой среды и не имеющих противоречивых вариантов интерпре-тации2. Предлагаемый индекс позволяет

ГРУППЫ ИНДИКАТОРОВ ДОСТОЙНОГО ТРУДА

(по Р. Анкеру, И. Чернышеву, Ф. Эггеру, Ф. Меграну, Дж. Риттеру)

-

1. Возможности занятости

-

2. Достойная оплата труда

-

3. Приемлемое рабочее время

-

4. Баланс «работа-семья»

-

5. Стабильность рабочих мест

-

6. Неприемлемые формы труда

-

7. Справедливое обращение на работе

-

8. Безопасные условия труда

-

9. Социальная защита

-

10. Социальный диалог

-

11. Социально-экономический контекст

Оценивают 6 критериев Достойного труда

Возможности для труда

Свободный выбор вида занятости (работы)

Производительный труд

Справедливость на работе Защищенность на работе Достоинство на работе

Рис. 2. Система показателей достойного труда

Источник: Anker R., Chernyshev I., Egger P., Mehran F., Ritter J. A. Measuring decent work with statistical indicators // International Labour Review. - Vol. 142. – 2003. – № 2. – P. 147-178.

ответить на вопросы: есть ли возможности в данном регионе иметь оплачиваемую занятость, насколько она позволяет вести достойный уровень жизни и воспроизводить трудовой потенциал работающего населения и какой она дает общеэкономический результат (табл. 2).

Расчет любого интегрального индекса требует некоторой подготовительной работы, которая заключается в нормализации всех включаемых в индекс показателей. При этом важно, чтобы все индикаторы имели одинаковую векторную направленность. Нормализация показателей, имеющих «правильное» направление (т. е. чем больше показатель, тем лучше), производится по стандартной формуле:

xi fact - xi min index = ------------ xi max - xi min

-

3) включение неформальной занятости, на наш взгляд, требует отдельного предварительного исследования, которое могло бы дать представление о ее вкладе в эффективность использования трудового потенциала, поскольку ее интерпретация как обратного показателя означает «вредность» этого явления. В то же время, несмотря на отсутствие социальной и правовой защищенности, она определенно является механизмом реализации трудового потенциала, при которой занятый имеет доход, включается в экономические отношения с другими рыночными субъектами и оказывает влияние на формирование ВРП; 4) Показатель уровня бедности среди работающего населения был нами заменен на соотношение среднемесячной начисленной заработной платы с величиной прожиточного минимума, %; и т. д.

где:

X fact – фактическое значение показателя в данном регионе;

Х min – минимальное значение индикатора по всем регионам России за рассматриваемый период;

X max – максимальное значение индикатора по всем регионам России за рассматриваемый период.

Показатели, имеющие обратную направленность (например, уровень безработицы), нормируются по формуле:

xi fact - xi min index = 1-- xi max - xi min

После нормализации рассчитывается среднее значение из всех индексов по каждому субъекту РФ и ранжируется по полученному результату, где самому низкому (негативному) показателю соответствует значение «0», а самому лучшему «1». Результаты расчетов за 2014 год приведены в таблице 3.

Согласно расчетам за 2014 год в группу 10 регионов с наиболее эффективной социально-трудовой средой вошли (по мере убывания совокупного индекса): Сахалинская область, Тюменская область, Чукотский автономный округ, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Ленинградская область, Московская область и

Таблица 2. Составные индикаторы индекса эффективности реализации трудового потенциала (ИЭРТП)

|

Показатель |

Значение |

Максимальные и минимальные значения, используемые для расчетов |

|

|

1. |

Уровень безработицы, % |

индикатор доступа к занятости и емкости рынка труда |

Min – 0%; Max –100% |

|

2. |

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы с величиной прожиточного минимума, % |

индикатор достойной и адекватной оплаты труда; возможностей для воспроизводства и развития трудового потенциала |

Min – 100%; Max –1000% |

|

3. |

Производительность труда, рассчитываемая как объем ВРП в расчете на 1 занятого |

индикатор эффективности трудовых затрат, косвенно отражающий уровень технологической оснащенности региональной экономики и средний квалификационный уровень работающего населения [3]. |

Min – 80 тыс. руб. на 1 занятого (уровень Республики Калмыкия в 2005 году); Max – 3000 тыс. руб. на 1 занятого (чуть больше уровня Республики Сахалин в 2014 году) |

|

Источник: составлено авторами. |

|||

Таблица 3. Индекс эффективности реализации трудового потенциала (ИЭРТП) в субъектах Российской Федерации в 2014 году

|

Производительность труда, тыс. руб. на 1 занятого |

Соотношение среднемесячной заработной платы и ПМ,% |

Уровень безработицы, % |

ИЭРТП |

|||||

|

Значение показателя |

ранг |

Значение показателя |

ранг |

Значение показателя |

ранг |

Значение показателя |

ранг |

|

|

Тюменская область |

2616 |

2 |

465 |

4 |

4,7 |

27 |

0,753 |

1 |

|

Сахалинская область |

2765 |

1 |

458 |

6 |

6,5 |

54 |

0,751 |

2 |

|

Чукотский автономный округ |

1819 |

4 |

577 |

1 |

3,2 |

6 |

0,698 |

3 |

|

г. Москва |

1890 |

3 |

475 |

3 |

1,5 |

2 |

0,674 |

4 |

|

г. Санкт-Петербург |

1023 |

8 |

486 |

2 |

1,4 |

1 |

0,579 |

5 |

|

Республика Саха (Якутия) |

1369 |

5 |

419 |

9 |

7,4 |

63 |

0,574 |

6 |

|

Магаданская область |

1118 |

6 |

430 |

7 |

3,1 |

5 |

0,564 |

7 |

|

Ленинградская область |

956 |

10 |

464 |

5 |

4,5 |

23 |

0,553 |

8 |

|

Московская область |

890 |

13 |

420 |

8 |

2,7 |

3 |

0,535 |

9 |

|

Республика Татарстан |

922 |

11 |

418 |

10 |

3,9 |

10 |

0,534 |

10 |

|

Республика Коми |

1109 |

7 |

366 |

19 |

6,0 |

48 |

0,529 |

11 |

|

Красноярский край |

1000 |

9 |

378 |

13 |

5,0 |

30 |

0,525 |

12 |

|

Белгородская область |

886 |

14 |

353 |

29 |

4,0 |

12 |

0,506 |

13 |

|

Томская область |

871 |

15 |

385 |

12 |

7,6 |

65 |

0,504 |

14 |

|

Свердловская область |

821 |

16 |

373 |

16 |

6,1 |

49 |

0,499 |

15 |

|

Архангельская область |

909 |

12 |

355 |

26 |

7,2 |

61 |

0,499 |

16 |

|

Мурманская область |

784 |

19 |

388 |

11 |

6,7 |

57 |

0,498 |

17 |

|

Камчатский край |

799 |

18 |

353 |

28 |

6,1 |

49 |

0,489 |

18 |

|

Иркутская область |

803 |

17 |

372 |

17 |

8,8 |

71 |

0,487 |

19 |

|

Республика Хакасия |

708 |

26 |

377 |

14 |

6,2 |

51 |

0,487 |

20 |

|

Самарская область |

765 |

22 |

327 |

44 |

3,0 |

4 |

0,485 |

21 |

|

Липецкая область |

730 |

24 |

343 |

35 |

3,7 |

7 |

0,485 |

22 |

|

Калужская область |

662 |

33 |

367 |

18 |

4,2 |

14 |

0,485 |

23 |

|

Пермский край |

767 |

21 |

343 |

35 |

5,8 |

45 |

0,482 |

24 |

|

Республика Башкортостан |

709 |

25 |

352 |

30 |

5,3 |

38 |

0,481 |

25 |

|

Нижегородская область |

607 |

40 |

361 |

20 |

4,2 |

14 |

0,476 |

26 |

|

Воронежская область |

672 |

31 |

344 |

34 |

4,5 |

23 |

0,476 |

27 |

|

Оренбургская область |

698 |

27 |

334 |

39 |

4,4 |

21 |

0,476 |

28 |

|

Омская область |

634 |

37 |

374 |

15 |

6,7 |

57 |

0,476 |

29 |

|

Хабаровский край |

758 |

23 |

326 |

45 |

5,9 |

46 |

0,475 |

30 |

|

Краснодарский край |

772 |

20 |

317 |

47 |

5,7 |

44 |

0,474 |

31 |

|

Калининградская область |

641 |

36 |

348 |

31 |

5,4 |

41 |

0,471 |

32 |

|

Ярославская область |

619 |

39 |

340 |

38 |

3,8 |

9 |

0,471 |

33 |

|

Астраханская область |

662 |

32 |

355 |

27 |

7,5 |

64 |

0,469 |

34 |

|

Новгородская область |

672 |

30 |

316 |

48 |

3,7 |

7 |

0,469 |

35 |

|

Челябинская область |

598 |

42 |

355 |

25 |

6,2 |

51 |

0,466 |

36 |

|

Кемеровская область |

585 |

44 |

358 |

23 |

6,2 |

51 |

0,466 |

37 |

|

Рязанская область |

602 |

41 |

333 |

40 |

4,4 |

21 |

0,465 |

38 |

|

Вологодская область |

679 |

28 |

316 |

49 |

5,6 |

42 |

0,463 |

39 |

|

Тульская область |

545 |

49 |

342 |

37 |

4,1 |

13 |

0,462 |

40 |

|

Курская область |

524 |

52 |

346 |

33 |

3,9 |

10 |

0,462 |

41 |

|

Новосибирская область |

656 |

35 |

314 |

51 |

5,1 |

33 |

0,461 |

42 |

|

Амурская область |

554 |

46 |

347 |

32 |

5,6 |

42 |

0,460 |

43 |

|

Удмуртская Республика |

595 |

43 |

328 |

42 |

5,1 |

33 |

0,460 |

44 |

|

Приморский край |

661 |

34 |

312 |

53 |

6,9 |

59 |

0,455 |

45 |

|

Тамбовская область |

549 |

48 |

314 |

50 |

4,3 |

17 |

0,452 |

46 |

|

Волгоградская область |

581 |

45 |

308 |

54 |

6,6 |

56 |

0,446 |

47 |

|

Пензенская область |

451 |

67 |

329 |

41 |

4,6 |

25 |

0,445 |

48 |

|

Саратовская область |

475 |

57 |

318 |

46 |

4,6 |

25 |

0,444 |

49 |

|

Республика Бурятия |

446 |

68 |

359 |

21 |

8,4 |

67 |

0,443 |

50 |

|

Тверская область |

534 |

50 |

301 |

59 |

5,3 |

38 |

0,442 |

51 |

|

Республика Карелия |

625 |

38 |

296 |

61 |

8,1 |

66 |

0,441 |

52 |

|

Ставропольский край |

437 |

70 |

327 |

43 |

5,3 |

38 |

0,441 |

53 |

|

Забайкальский край |

472 |

58 |

357 |

24 |

10,0 |

73 |

0,440 |

54 |

|

Ростовская область |

524 |

53 |

302 |

57 |

5,9 |

46 |

0,439 |

55 |

|

Республика Мордовия |

463 |

63 |

298 |

60 |

4,2 |

14 |

0,436 |

56 |

|

Республика Марий Эл |

471 |

61 |

293 |

62 |

4,8 |

28 |

0,433 |

57 |

|

Ульяновская область |

472 |

59 |

290 |

63 |

4,8 |

28 |

0,432 |

58 |

|

Чувашская Республика |

419 |

73 |

304 |

56 |

5,0 |

30 |

0,431 |

59 |

|

Орловская область |

465 |

62 |

288 |

65 |

5,1 |

33 |

0,430 |

60 |

|

Владимирская область |

471 |

60 |

278 |

71 |

4,3 |

17 |

0,430 |

61 |

|

Республика Адыгея |

517 |

54 |

301 |

58 |

8,6 |

69 |

0,429 |

62 |

|

Костромская область |

488 |

55 |

269 |

74 |

4,3 |

17 |

0,428 |

63 |

|

Еврейская автономная область |

554 |

47 |

283 |

67 |

8,7 |

70 |

0,426 |

64 |

|

Брянская область |

455 |

65 |

269 |

74 |

5,0 |

30 |

0,422 |

65 |

|

Курганская область |

454 |

66 |

281 |

69 |

7,0 |

60 |

0,420 |

66 |

|

Республика Дагестан |

532 |

51 |

282 |

68 |

10,2 |

74 |

0,418 |

67 |

|

Смоленская область |

487 |

56 |

250 |

79 |

5,1 |

33 |

0,418 |

68 |

|

Кировская область |

396 |

76 |

273 |

73 |

5,1 |

33 |

0,416 |

69 |

|

Республика Северная Осетия - Алания |

427 |

71 |

289 |

64 |

8,6 |

68 |

0,414 |

70 |

|

Республика Тыва |

462 |

64 |

359 |

22 |

19,1 |

78 |

0,409 |

71 |

|

Республика Алтай |

439 |

69 |

285 |

66 |

10,4 |

75 |

0,408 |

72 |

|

Алтайский край |

421 |

72 |

261 |

76 |

7,2 |

61 |

0,408 |

73 |

|

Ивановская область |

310 |

80 |

257 |

78 |

4,3 |

17 |

0,403 |

74 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

386 |

77 |

277 |

72 |

9,5 |

72 |

0,402 |

75 |

|

Псковская область |

378 |

79 |

243 |

80 |

6,5 |

54 |

0,399 |

76 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

409 |

75 |

280 |

70 |

13,0 |

77 |

0,394 |

77 |

|

Республика Калмыкия |

411 |

74 |

259 |

77 |

10,9 |

76 |

0,394 |

78 |

|

Республика Ингушетия |

674 |

29 |

313 |

52 |

29,8 |

80 |

0,381 |

79 |

|

Чеченская Республика |

386 |

78 |

306 |

55 |

21,5 |

79 |

0,373 |

80 |

|

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата. |

||||||||

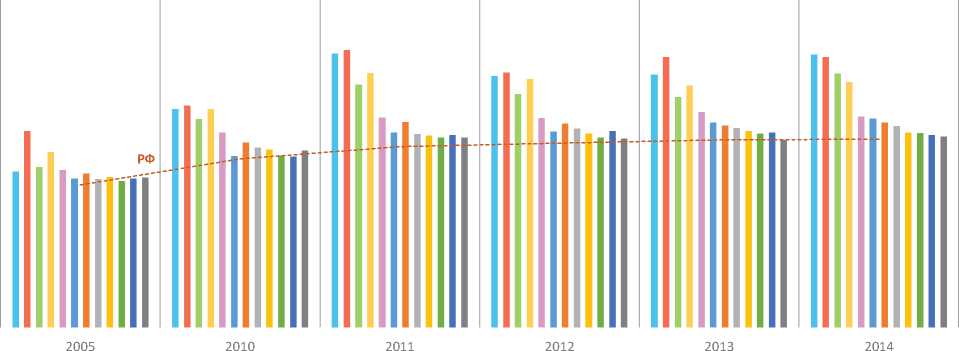

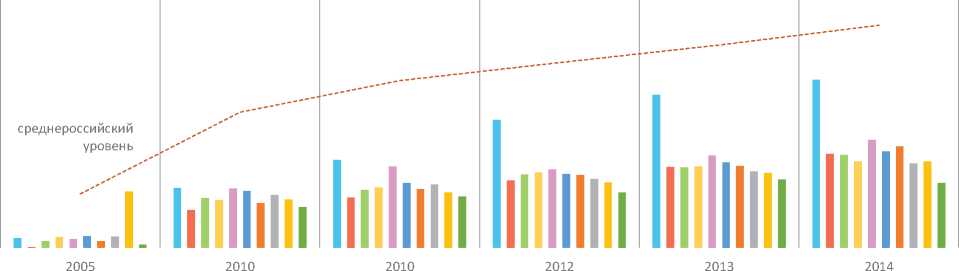

Республика Татарстан. В диаграмму на рисунке 3 мы также включили Красноярский край и Республику Коми, которые ранее устойчиво находились в числе лидеров. Республику Коми с небольшим отрывом в 2014 году вытеснила из списка лидеров Республика Татарстан. За 2005-2014 гг. состав группы лидеров практически не изменился. Исключение составили выше-отмеченные республики и Вологодская область. При этом, как показывают данные, за прошедшее десятилетие увеличилась дифференциация между этими регионами, в первую очередь за счет индексов производительности труда. Лидерами по данным показателям являются нефтегазовые центры России – Сахалинская область, Тюменская область, Чукотский автономный округ и финансовый центр – г. Москва.

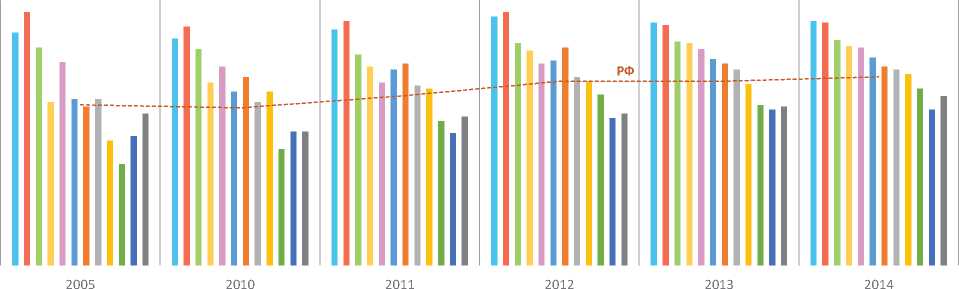

Уровень безработицы в этих регионах по данным за 2014 год не превышал 7,5%, ниже среднероссийского отмечались показатели в Республике Коми - 6%, Сахалинской области - 6,5% и Республике Саха (Якутии) - 7,4%. В целом в данной группе наблюдается тенденция улучшения показателей доступности занятости. Последовательность регионов, расположенных по уровню безработицы, практически сохраняется, что, на наш взгляд, является отражением структурных характеристик региональных рынков труда (рис. 4).

В связи с этим обращают на себя внимание наиболее высокие показатели доступа к занятости в столичных регионах – финансовых центрах страны, отличающихся также наибольшим разнообразием видов экономической деятельности, емкостью рынков труда (определяющейся самыми разнообразными потребностями и спросом населения, прежде всего в сфере услуг). Отмечается выраженный контраст между показателями Сахалинской области – лидера по совокупному индексу эффективности реализации трудового потенциала, но находящейся на девятом месте по уровню безработицы.

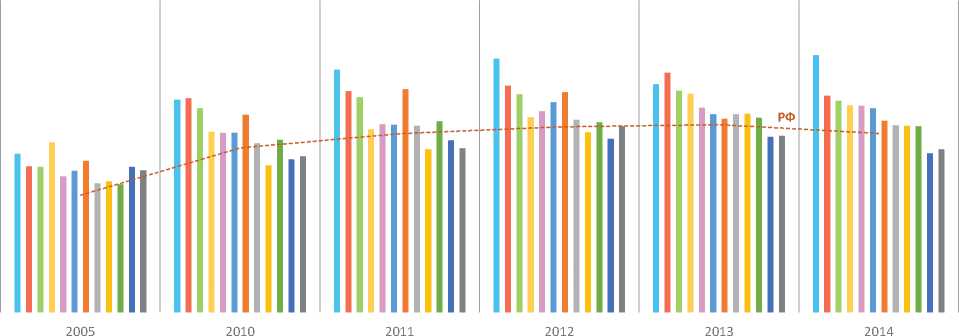

Уровень среднемесячной заработной платы в регионах-лидерах в 2014 году составил более 4 величин прожиточного минимума (ПМ): максимум в Чукотском

^^^^е Сахалинская обл.

^^^ г. СПб.

^^^е Московская обл.

---------Российская Федерация

^^^^е Тюменская обл.

^^^^Н Респ. Саха (Якутия)

^^^^е Респ. Татарстан

^^^е Чукотский АО

^^^^Н Магаданская обл.

^^^^е Респ. Коми

^^^е г. Москва

^^^е Ленинградская обл.

^^^^е Красноярский край

Рис. 3. Динамика индекса эффективности реализации трудового потенциала в регионах-лидерах в 2005-2014 гг.

Источник: расчеты авторов.

^^^е г. спб.

^^^е Чукотский АО

^^^е Красноярский край

^^^^е г. Москва

^^^^е Респ. Татарстан

^^^^е Респ. Коми

^^^е Московская обл.

^^^^е Ленинградская обл.

^^^^е Респ. Саха (Якутия)

^^^е Магаданская обл.

^^^е Тюменская обл.

^^^^е Сахалинская обл.

Российская Федерация

Рис. 4. Динамика индекса доступности занятости в регионах-лидерах в 2005-2014 гг.

Источник: расчеты авторов.

^^^^Н Чукотский автономный округ ^^^^Н г. Санкт-Петербург ^^^^Н г. Москва

^^^Н Тюменская область ^^^™ Ленинградская область ^^^^е Сахалинская область

^^^^е Магаданская область ^^^™ Московская область ^^^^е Республика Саха (Якутия)

^^^^е Республика Татарстан ^^^^е Красноярский край ^^^^е Республика Коми

---------Российская Федерация

Рис. 5. Изменение соотношения среднемесячной заработной платы и величины прожиточного минимума в регионах-лидерах, 2005-2014 гг.

Источник: данные Росстата.

АО – 5,8 ПМ; минимум в Республике Татарстан – 4,2 ПМ. Среднероссийский показатель сложился в 2014 году на уровне 4 ПМ и, тем самым, определил границу между десяткой лидеров и другими регионами. Таким образом, в Республике Коми и Красноярском крае, покинувших десятку лидеров, этот показатель зарегистрирован на уровне ниже среднероссийского: 3,7 и 3,6 величин ПМ соответственно (рис. 5).

Абсолютно логичным является и то, что регионы с наибольшей производительностью труда демонстрируют лучшие показатели и в области оплаты труда. Рисунок 6 отчетливо иллюстрирует причины лидирования Сахалинской и Тюменской областей, г. Москвы, Чукотского АО и Республики Саха по совокупному индексу эффективности реализации трудового потенциала.

Московская обл.

Респ. Татарстан Ленинградская обл.

Красноярский край г. Санкт-Петербург Респ. Коми

Магаданская обл.

Республика Саха (Якутия)

Чукотский АО г. Москва

Тюменская обл.

Сахалинская обл.

0,4

0,3

0,4

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,4

0,6

0,4

0,9

0,4

0,9

индекс оплаты труда индекс производительности труда

Рис. 6. Индексы производительности и оплаты труда в регионах лидерах, 2014 год Источник: расчеты авторов.

Одновременно диаграмма на рисунке 5 показывает, что высокая производительность труда обеспечивается, прежде всего, топливно-энергетическим комплексом России и высокими ценами на энергоресурсы, другие отрасли промышленности и сферы услуг имеют более скромные показатели добавленной стоимости и демонстрируют большую зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры. Эта чувствительность особенно заметно отражается в динамике макроэкономических показателей регионов-«середняков» в 2014-2015 гг.: снижение реальных заработных плат, снижение индексов промышленного производства и т. д. [10].

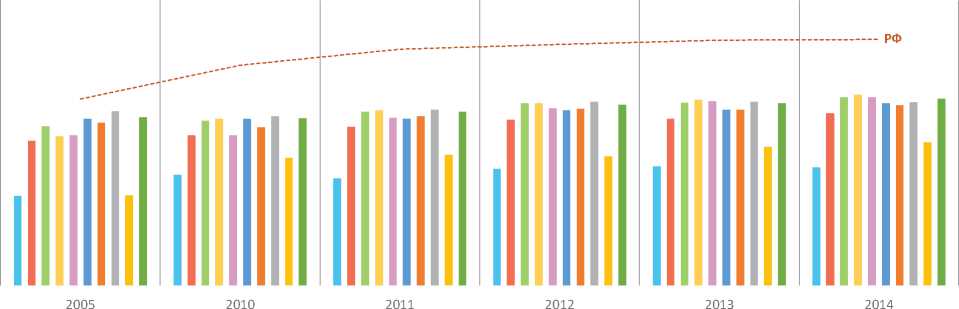

В группу 10 регионов с наименее эффективной социально-трудовой средой вошли (по мере убывания совокупного индекса): Республика Тыва, Республика Алтай, Алтайский край, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Чеченская Республика.

За 2005-2014 гг. регионы этой группы практически выровнялись. Существенно улучшились индексы Республи- ки Ингушетия и Чеченской Республики. Компонентный анализ показывает, что это обусловлено, прежде всего, снижением уровня безработицы, которая в свою очередь является результатом целенаправленной работы в области создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций в региональную экономику. Так, за 2005-2014 гг. показатели уровня безработицы в Чеченской Республике сократились с 67 до 21,5%, в Республике Ингушетия - с 63 до 30% (рис. 7).

Особенностью данной группы регионов является высокая доля бедных среди работающего населения, которая достаточно точно отражается и в совокупном индексе эффективности реализации трудового потенциала (табл. 4).

Большинство регионов данной группы являются аграрными республиками с уникальным культурным наследием, расположенными близ и на горных хребтах Северного Кавказа и Алтайских гор. Похожими характеристиками обладают также Алтайский край и Республика Калмыкия. Преимущественно аграрная направленность экономики этих регионов обусловливает относительно медленные темпы

^^^^е Респ. Ингушетия

^^^Н Кабардино-Балкарская Респ.

^^^^Н Респ. Алтай

^^^^е Ивановская обл.

^^^^е Респ. Калмыкия

^^^е Респ. Тыва

^^^е Псковская обл.

РФ

^^^е Карачаево-Черкесская Респ.

^^^^Н Алтайский край

^^^Н Чеченская Респ.

Рис. 7. Динамика ИЭРТП в регионах-аутсайдерах в 2005-2014 гг.

Источник: расчеты авторов.

Таблица 4. Уровень бедности в регионах с низким уровнем эффективности реализации трудового потенциала

гг. свидетельствуют об ухудшении показателей безработицы как в Ивановской и Псковской областях, так и в Республиках Алтай, Калмыкия и Ингушетия (рис. 8).

Ингушетия демонстрирует высокие темпы экономического роста: уровень производительности труда в этой республике сопоставим со среднеразвитыми регионами (Вологодская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край) России. А качественные характеристики трудового потенциала Республики Ингушетии свидетельствует об относительно высоком потенциале дальнейшего роста (рис. 9).

Ивановская обл. __________________________________________________________________________________________

Чеченская Респ. -

Псковская обл. ________________________________________________________________________________________

Респ. Алтай "

Алтайский край __________________________________________________________________________________

Респ. Тыва _______________________________________________________________________________________

Кабардино-Балкарская Респ.'

Карачаево-Черкесская Респ."

Респ. Калмыкия _____________________________________________________________________________

Респ. Ингушетия __________________________________________________

0 0,2 0,4 0,6 0,8 11,2

2005 2010 2011 2012 20132014

Рис. 8. Изменения в области доступа к занятости в регионах-аутсайдерах Источник: расчеты авторов.

^^^^е Респ. Ингушетия ^^^^е Респ. Калмыкия ^^^^е Карачаево-Черкесская Респ.

^^^е Кабардино-Балкарская Респ. ^^^™ Респ. Тыва ^^^^е Алтайский край

^^^^е Респ. Алтай ^^^™ Псковская обл. ^^^^е Чеченская Респ.

^^^^е Ивановская обл. ---------РФ

Рис. 9. Динамика производительности труда в регионах-аутсайдерах в 2010-2014 гг.

Источник: расчеты авторов.

Абсолютно перевернутой в этой группе регионов является картина, отражающая соотношение производительности труда и уровня заработных плат (рис. 10).

Диаграмма отнюдь не означает, что труд населения в этих регионах переоценен, однако сравнительный анализ со- отношения производительности труда и среднемесячных заработных плат (выраженных в величине прожиточного минимума субъекта РФ) свидетельствует о его недооценке в срединных регионах. Например, среднемесячная заработная плата в Кабардино-Балкарской Республике

Ивановская обл.

Чеченская Респ.

Псковская обл.

Респ. Алтай

Алтайский край

Респ. Тыва

Кабардино-Балкарская Респ.

Карачаево-Черкесская Респ.

Респ. Калмыкия

Респ. Ингушетия

0,08

0,17

0,10

0,23

0,10

0,16

0,12

0,21

0,12

0,18

0,13

0,29

0,10

0,20

0,11

0,20

0,11

0,18

0,20

0,24

индекс производительности труда индекс оплаты труда

Рис. 10. Индексы производительности и оплаты труда в регионах-аутсайдерах, 2014 год

Источник: расчеты авторов.

(78 место по производительности труда) в 2014 году составила 355% от величины прожиточного минимума (28 место), в Республике Тыва (65 место по производительности труда) – 360% (23 место), в то время как в Белгородской, Липецкой и Курской областях, Республике Башкортостан и других развитых регионах она оказалась меньше.

Показатели эффективности использования трудового потенциала в остальных регионах России находятся между крайними лидирующими и отстающими группами, имеют более плотное распределение и поэтому сложно поддаются классификации и раздельному анализу. В связи с этим, наиболее удобным способом анализа, на наш взгляд, является метод многоуровневой классификации, представленный в табл. 5.

Как показал анализ, наибольший вклад в индекс эффективности реализации трудового потенциала вносит показатель производительности труда. По существу он является и результирующим показателем, отражающим экономический аспект реализации трудового потенциала в регионе, поэтому распределение субъектов РФ в классификационной таблице начинается с показателя производительности труда. Важнейшим результирующим показателем для работающего населения является оплата труда, поэтому показатель соотношения среднемесячной заработной платы с прожиточным минимумом (который отражает покупательную способность заработной платы) расположен нами во втором столбце. Уровень безработицы, отражающий доступ к занятости и являющийся ключевым индикатором состояния социально-трудовой среды, оказался наиболее «автономным» показателем: высокий уровень безработицы встречается и в высокопроизводительных, и в среднепроизводительных, и в малопроизводительных регионах, и наоборот (например, низкий уровень безработицы в Ивановской и Псковской областях). Уровень безработицы, таким образом, корректирует интегральный индекс в соответствии с возможностями для занятости.

Большая концентрация регионов в нижней части таблицы 5 свидетельствует о преимущественно неэффективном использовании трудового потенциала России. При этом, согласно данным 2014 года, по сравнению с 2010 годом в 21 субъекте РФ (из 60 приведенных в таблице 5) индексы реализации трудового потенциала ухудшились. Этому способствовал кризис, который начался в конце 2013 года и

Таблица 5. Распределение срединных регионов по значениям компонентов ИЭРТП в 2014 году

Необходимо отметить, что уровень безработицы в большинстве регионов медленно сокращался благодаря расширению возможностей для занятости в сфере малого и среднего предпринимательства. С этой точки зрения может вызвать тревогу рост безработицы в Архангельской и Вологодской областях. Эти регионы в последние годы имеют негативную тенденцию к ухудшению эффективности использования трудового потенциала.

Преимуществом данной методики является возможность сопоставления показателей качества трудового потенциала и эффективности его использования и дальнейшей выработки целенаправленных управленческих решений.

Таблица 6. Примеры более эффективного использования трудового потенциала при относительно невысоких показателях его качества

|

ОПЖ |

Занятые с высшим уровнем образования |

Производительность труда |

ИЭРТП |

|

|

РФ |

70,93 |

32,2 |

866,3 |

0,517 |

|

Пермский край |

69,04 |

23,2 |

766,9 |

0,482 |

|

Республика Башкортостан |

69,76 |

25,5 |

708,8 |

0,481 |

|

Оренбургская область |

68,73 |

26 |

698,1 |

0,476 |

|

Нижегородская область |

69,53 |

29,9 |

607 |

0,476 |

|

Источники: данные Росстата; расчеты авторов. |

||||

Так, например, согласно данным обследований рабочей силы Росстата, Республика Северная Осетия – Алания находится на втором месте после г. Москвы по численности занятых с высшим уровнем образования. Вместе с тем наши расчеты показывают, что эффективность реализации трудового потенциала у этого региона очень низкая (70 место среди 80 субъек-тов3 РФ в 2014 году). Республика является дотационным регионом с относительно высоким уровнем безработицы (8,6%) и среднемесячной заработной платой, равной 2,8ПМ (по методологии Всероссийского центра уровня жизни, он обеспечивает воспроизводство только физического трудового потенциала, т. е. на самом базовом уровне). Примерно в таком же положении находятся Республика Калмыкия и Карачаево-Черкесская Республика, которые, несмотря на довольно высокие показатели уровня образования занятого населения, находятся в числе аутсайдеров по ИЭРТП.

Обратный пример «несоответствия» качества и эффективности использования трудового потенциала наблюдается в Чукотском автономном округе. Этот регион, лидируя по качеству трудовой среды, существенно уступает по качественным характеристикам занятого населения. Средняя ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) здесь составила в 2014 году лишь 62,32 года (в РФ – 70,93 года); доля занятых с высшим образова-

-

3 Тюменская и Архангельская области рассматриваются укрупненно вместе с автономными округами.

нием – 28,8% (в РФ – 32,2%). Очевидно, важнейшую роль здесь играет специализация региона. Подобная ситуация отмечается и в Сахалинской области, Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия). Из нефтегазовых регионов России наиболее сбалансированным регионом с этой точки зрения является Тюменская область. В Магаданской области проблемным элементом качества трудового потенциала является здоровье.

Примером более эффективного использования трудового потенциала, несмотря на относительно невысокие показатели качества, являются Пермский край, Республика Башкортостан, Оренбургская область и др. (табл. 6).

Таким образом, ни в коем случае не отрицая предопределяющее влияние качественных характеристик трудового потенциала на уровень социально-экономического развития региона, мы полагаем, что качество социально-трудовой среды играет значимую роль в полноте его реализации. Предложенный в данной статье индекс эффективности реализации трудового потенциала позволил выявить расхождения между качественными характеристиками трудового потенциала, которыми обладают регионы, и экономическими результатами его использования. Анализ этих расхождений доказал, что наравне с вложениями в развитие трудового потенциала (рождаемость, здоровье, образование, повышение квалификации, творческая/инновационная активность и т. д.) абсолютно необходимым является и формирование качественной социально-трудовой среды, способствующей оптимальному использованию человеческого капитала.

Преимуществами ИЭРТП являются не только его простота и понятность, позволяющие в мониторинговом режиме отслеживать динамику эффективности использования трудового потенциала в российских регионах, но и то, что, несмотря на малое число показателей, он достаточно точно отражает реальную картину, не усредняя при этом «температуру по больнице». Сопоставление ИЭРТП с показателями качества трудового потенциала позволяет выработать конкретные управленческие решения, прогнозировать дальнейшие развитие региона.

Список литературы Индекс эффективности реализации трудового потенциала как показатель качества социально-трудовой среды (региональный аспект)

- Баймурзина, Г. Р. Реализация принципов концепции достойного труда в России: региональный аспект (на примере Республики Башкортостан) : монография/Г. Р. Баймурзина, Р. М. Валиахметов, Р. П. Колосова. -Уфа: Гилем, 2012. -216 с.

- Валиахметов Р. М. Республика Башкортостан. Демографический доклад /Р. М. Валиахметов, Г. Ф. Хилажева. -Уфа: Восточная печать, 2014. -Вып. 1. -196 с.

- Качество трудового потенциала в регионах России /Н. М. Римашевская, В. К. Бочкарева, Г. Н. Волкова, Л. А. Мигранова//Народонаселение. -2012. -№ 3. -С. 111-138.

- Леонидова, Г. В. Трудовой потенциал: территориальные аспекты качественного состояния /Г. В. Леонидова, А. М. Панов//Проблемы развития территории. -2013. -№ 3 (65). -С. 60-70.

- Попова, Л. А. Сравнительная оценка трудового потенциала северных регионов России /Л. А. Попова, М. А. Терентьева//Регион: экономика и социология. -2014. -№ 1 (81). -С. 29-45.

- Проблемы эффективности государственного управления. Человеческий капитал территорий: проблемы формирования и использования : монография/Г. В. Леонидова, К. А. Устинова, А. В. Попов, А. М. Панов, М. А. Головчин, Т. С. Соловьева, Е. А. Чекмарева; под общ. ред. А. А. Шабу-новой. -Вологда: Институт социально-экономического развития территорий РАН, 2013. -184 с.

- Салахова, Г. Р. Выявление взаимосвязи между уровнем образования и производительностью труда на примере экономики России и республики Татарстан /Г. Р. Салахова//ЭГО: Экономика. Государство. Общество: электронный научный журнал. -2013. -№ 1 (12). -Режим доступа: http://ego.uapa.ru/ru/issue/2013/01/02

- Санкова, Л. В. Достойный труд как новое измерение качества трудовой жизни: региональный аспект /Л. В. Санкова, Е. А. Павлова, А. С. Есипов//Каспийский регион: политика, экономика, культура. -2012. -№ 1. -С. 105-110.

- Санкова, Л. В. Эффективность труда и достойный труд в современной России /Л. В. Санкова//Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. -2014. -№ 5 (54). -С. 35-40.

- Социально-экономическое положение регионов в 2015 г. . -М.: Независимый институт социальной политики, 2015. -Режим доступа: http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social_sphere/kris.shtml#no35

- Социальный атлас российских регионов: портреты регионов . -М.: Независимый институт социальной политики. -Режим доступа: http://atlas.socpol.ru/portraits/index. shtml

- Шаймарданов, Н. З. Достойный труд на карте регионов России /Н. З Шаймарданов, Т. В Полкова//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. -2011. -№ 8. -С. 25-32.

- Якшибаева, Г. В. Трудовой потенциал: эффективность функционирования : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук: 08.00.01/Г. В. Якшибаева. -Уфа: Башкирский государственный университет, 2001. -22 с.

- Aleksynska, M. Comparing indicators of labour market regulations across databases: a post scriptum to the employing workers debate /М. Aleksynska, С. Sandrine//Inclusive Labour Markets, Labour Relations and Working Conditions Branch. -Geneva: International Labour Office, 2014. -Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_protect/-protrav/-travail/documents/publication/wcms_245349.pdf

- Bescond, D. Seven indicators to measure decent work: An international Comparison /D. Вescond,

- Chataignier, F. Mehran//International Labour Review. -2003. -Vol. 142. -№ 2. -P. 179-211.

- Bonnet, F. A family of decent work indexes /F. Bonnet, J. Figueiredo, G. Standing//International Labour Review. -2003. -Vol. 142. -№ 2. -P. 213-218.

- Davoine, L. Monitoring Employment Quality in Europe: European Employment Strategy Indicators and Beyond /L. Davoine, C. Ernel; Centre d'études de l'emploi. Paris: University Paris 1 et CNRS, 2006. -Available at: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00272015/document

- Ghai, D. Decent work: Concept and indicators /D. Ghai//International Labor Review. -2003. -Vol. 142. -№ 2. -P. 113-145.

- Handbook on Measuring Quality of Employment: A Statistical Framework . -N. Y., Geneva: United Nations, 2015.

- Measuring decent work with statistical indicators /R. Anker, I. Chernyshev, P. Egger, F. Mehran, J. A. Ritter//International Labour Review. -2003. -Vol. 142. -№ 2. -P. 147-178.

- The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development: Human Development Report . -N. Y.: United Nations Development Programme, 2010. -238 p. -Available at: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2010