Индекс массы тела - с позиции оценки состояния больных ишемической болезнью сердца

Автор: Нагаева Г. А., Журалиев М. Ж., Юлдошев Н. П., Ли В. Н., Олимов Х. А.

Журнал: Евразийский кардиологический журнал @eurasian-cardiology-journal

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: сравнительный анализ клинико-лабораторных и ангиографических показателей у больных ИБС в зависимости от уровня индекса массы тела (ИМТ).Материал и методы: обследован 71 больной ИБС. Всем проведены общеклинические лабораторно-функциональные исследования и коронароангиография со стентированием коронарных артерий. В зависимости от уровня ИМТ были выделены 2 группы больных: 1 гр. - 36 больных с ИМТ

Индекс массы тела, ишемическая болезнь сердца, коронарография, приверженность к лечению, коморбидность

Короткий адрес: https://sciup.org/143179917

IDR: 143179917 | DOI: 10.38109/2225-1685-2023-1-66-76

Текст научной статьи Индекс массы тела - с позиции оценки состояния больных ишемической болезнью сердца

Рукопись получена: 24.02.2022 | Рецензия получена: 29.09.2022 | Принята к публикации: 09.01.2023

Данная статья распространяется на условиях «открытого доступа», в соответствии с лицензией CC BY-NC-SA 4.0 («Attribution-NonCommercial-ShareAlike» / «Атрибуция-Некоммерчески-Сохранение Условий» 4.0), которая разрешает неограниченное некоммерческое использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника. Чтобы ознакомиться с полными условиями данной лицензии на русском языке, посетите сайт:

66 ЕВРАЗИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 1, 2023

► Check for updates

*Gulnora A. Nagaeva1, Muzaffar Zh. Zhuraliev1, Nabizhon P. Yuldoshev2,Vasiliy N. Li1, Khasan A. Olimov1

BODY MASS INDEX – FROM THE POSITION OF ASSESSMENT

OF THE CONDITION OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE

1JV LLC Multidisciplinary Medical Center «Ezgu Niyat», Almazar St., 4, Tashkent 100027, Uzbekistan;

2AKFA MEDLINE LLC, st. Kichik Halka Yuli, 5 A, Tashkent 100211, Uzbekistan

Muzaffar Zh. Zhuraliev , Head of the department. Angiography and cardiology, X-ray endovascular surgeon, JV LLC Multidisciplinary Medical Center «Ezgu Niyat», Almazar St., 4, Tashkent 100027, Uzbekistan

Nabizhon P. Yuldoshev , Dr. of Sci. (Med.), Head of Department X-ray endovascular surgery, AKFA MEDLINE LLC, st. Kichik Halka Yuli, 5 A, Tashkent 100211, Uzbekistan

Vasily N. Li , Chief Physician and Head of the department of Resuscitation and Intensive Care, JV LLC Multidisciplinary Medical Center «Ezgu Niyat», Almazar St., 4, Tashkent 100027, Uzbekistan

Khasan A. Olimov , X-ray endovascular surgeon, JV LLC Multidisciplinary Medical Center «Ezgu Niyat», Almazar St., 4, Tashkent 100027, Uzbekistan

Purpose: comparative analysis of clinical, laboratory and angiographic parameters in patients with coronary artery disease, depending on the level of body mass index (BMI).

Material and Methods: 71 patients with coronary artery disease were examined. All underwent general clinical laboratory functional studies and coronary angiography with stenting of the coronary arteries. Depending on the level of BMI, 2 groups of patients were identified: 1 gr. – 36 patients with BMI < 30 kg/m2 and 2 gr. – 35 patients with BMI ≥ 30 kg/m2.

Results: an increase in BMI was associated with young age and female sex, but fewer acute forms of coronary artery disease. The level of BMI ≥ 30 kg/m2 was characterized by greater comorbidity, with AH being more frequent among comorbidities; diabetes; diseases of the gastroduodenal zone GDZ (p < 0,05); COPD and past history of Covid-19. In addition, among patients with a BMI ≥ 30 kg/m2, the incidence of complex ventricular cardiac arrhythmias was 4 times higher than in patients with a BMI < 30 kg/m2. In patients with BMI ≥ 30 kg/m2, the average amount of medications taken per day was 0,8 less than in the comparison group. The most frequently taken groups of drugs (in addition to BAB and ASA drugs) among patients in group 2 were: calcium antagonists AK; sartans and hypoglycemic drugs, and among patients of group 1 – ACE inhibitors; statins; thienopyridines and antiarrhythmics. 8,5% of the surveyed were NOT adherent to drug treatment, while among patients in group 1 – 13,9% and in group 2 – 2,8% of respondents. An increase in BMI according to ECG data was characterized by an increase in heart rate and a greater predisposition to ventricular arrhythmia, and according to echocardiography, by a thickening of the LV walls and a decrease in its systolic function. Angiographically, higher BMI values were not a criterion for the complexity of vascular lesions. Nevertheless, the length of the atherosclerotic lesion in the respondents in group 2 was greater than in group 1 (p > 0,05). In patients with BMI ≥ 30 kg/m2, lesions of the distal segments of the main coronary arteries were recorded comparatively more often, with type B stenosis prevailing in the PNA basin (60,0%); in the RCA basin – type A (31,6%) and type B (47,4%) stenoses.

Conclusion: there are still many controversial points in the assessment of the relationship between excess weight and cardiovascular pathology. Nevertheless, the significance of the BMI indicator has its prerogatives in this direction, especially in primary health care at the first contact with a patient.

Authors’ contributions . All authors meet the ICMJE criteria for authorship, Conflict of Interest. No conflict of interest to declare.

participated in the preparation of the article, the collection of material and Funding for the article. None.

its processing.

И NAGAEVA.GULNORA@MAIL.RU

Received: 24.02.2022 | Revision Received: 29.09.2022 | Accepted: 09.01.2023

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Крупные эпидемиологические исследования прошлого века продемонстрировали, что такие тяжелые заболевания, как сахарный диабет (СД), артериальная гипертония (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), нарушения мозгового кровообращения и хроническая сердечная недостаточность (ХСН) являются последствием избыточного веса [1-4]. В исследовании Dudina A. и соавт. (2011 г.), по данным анализа 12 когортных европейских трайлов было показано, что повышение ИМТ на каждые пять единиц коррелировало с ростом сердечно-сосудистой смертности у мужчин – на 34% и у женщин – на 29% [5]. Однако по данным Degoulet P. (1982 г.) у больных, находящихся на гемодиализе, было показано, что ожирение не ухудшает прогноз выживаемости [6]. Эти данные имели подтверждение в американском исследовании Kalantar-Zadeh (1999 г.), который установил, что на каждую единицу повышения ИМТ более 27,5 кг/м2 риск смертности снижался на 6%, а при снижении ИМТ менее 20 кг/м2 – риск смертности возрастал в 1,6 раза, и который в 2003 г. предложил термин «парадокс ожирения» [7]. В 2007 г. Hassani и соавт. показали, что у полных пациентов с ИБС, перенесших чрескожное коронарное вмешательтво (ЧКВ), процент рестенозов и летальность от сердечно-сосудистых причин ниже, по сравнению с больными с нормальной массой тела [8]. В 2012 г. шведские ученые опуликовали результаты крупного исследования с участием 38 000 пациентов, перенесших острый коронарный синдром (ОКС), в котором было показано, что смертность достоверно снижалась от группы с дефицитом веса (12,4%) к группе с избыточным весом и ожирением с ИМТ до 35 кг/м2, а при ИМТ свыше 35 кг/м2 смертность начинала возрастать [9]. Ученые объяснили полученные результаты как кардиопротективный эффект жировой ткани [1]. Исходя из вышеизложенного нами было проведено пилотное исследование, целью которого явился сравнительный анализ клинико-лабораторных и ангиографических показателей у больных ИБС в зависимости от уровня ИМТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование был включен 71 больной ИБС. Всем пациентам были проведены общеклинические и лабораторные исследования, а также коронароангиография (КАГ).

Всем пациентам при госпитализации в стационар вычислялся индекс массы тела (ИМТ, кг/м2), проводился тщательный сбор анамнестических данных (с акцентом на перенесенных инфарктах (ПИМ), инсультах и Covid-19) и расспрос по принимаемым до настоящей госпитализации лекарственным препаратам (ЛП). Оценка сопутствующих патологий (коморбидности) учитывала наличие артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета (СД), заболеваний гастродуоденальной зоны (ГДЗ), хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), хронической болезни почек (ХБП), анемии и др. Суммарный индекс коморбидности ( ∑ ) высчитывался нами, как сумма всех имеющихся у больного сопутствующих патологий.

Снятие и расшифровку ЭКГ проводили в 12 стандартных отведениях. Эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) проводилось в соответствии с рекомендациями Американской ассоциации эхокардиографии в М- и В-режимах. В М-режиме измерения проводились через парастернальный доступ по оси левого желудочка (ЛЖ) в соответствии с рекомендациями Penn Convention Method. Изучали следующие параметры внутрисердечной гемодинамики: конечный диастолический и систолический размеры (КДР и КСР), конечно-диастолический и конечно-систолический объемы ЛЖ (КДО и КСО), толщину межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ) в диастолу, а также фракцию выброса (ФВ) ЛЖ, вычисляли показатель относительной толщины стенок ЛЖ (ОТС) и массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ).

Ангиографические фильмы анализировались с помощью соответствующего программного обеспечения при участии хотя бы двух исследователей. Коронароангиография (КАГ) проводилась полипозиционно, в 6 стандартных проекциях для левой коронарной артерии (ЛКА) и 3 проекциях для правой (ПКА). В зависимости от локализации поражений и анатомических особенностей коронарных артерий (КА) КАГ могла дополняться и другими модифицированными проекциями. Данные КАГ анализировали путем определения типа кровоснабжения миокарда и локализации поражений КА по сегментам. Тип кровоснабжения миокарда определялся по источнику кровоснабжения нижнебоковой стенки ЛЖ. Стенозы до 50% по диаметру (менее 70% по площади) расценивались как пограничные, а более 50% – как выраженные (более 70% по площади). По данным КАГ оценивали показатели: одно – и многососудистые поражения; среднее количество сосудистых поражений; общее количество стенозированных сегментов (СС); среднее количество СС на 1 больного; общее количество стентов; среднее количество стентов на 1 больного; среднюю длину атеросклеротического поражения (L, мм) и средний диаметр пораженной артерии (d, мм). В исследовании также использовался метод обработки данных SYNTAX-Score, который проводился с использованием on-line калькулятора на сайте

Статистический анализ полученных результатов

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере Pentium-IV с использованием пакета программ «STATISTICA 6». Вычисляли среднее арифметическое (М), среднеквадратичное (стандартное) отклонение (SD). Для сравнения арифметических средних двух групп (контрольной и экспериментальной) использовался t – тест Стьюдента. Для оценки наличия связей между показателями проводился корреляционный анализ с вычислением коэффициента корреляции Пирсона.

Для анализа достоверности различий между качественными признаками использовался критерий χ 2. Все значения представлены в виде М ± SD. Достоверными считались различия при p < 0,05.

Общеклиническая характеристика обследованных больных

Общая характеристика обследованных больных представлена в таблице 1, из которой видно, что количество мужчин было больше, чем количество женщин: 62,0% и 38,0%, соответственно. Средний возраст обследуемых составил 61,2 ± 9,0 (от 43 до 79) лет, при этом средний возраст мужчин – 61,0 ± 9,9 и женщин – 61,4 ± 7,4. Возрастные категории были представлены в следующем порядке: 40-49 лет – 12 (16,9%); 50-59 лет – 15 (21,1%); 60-69 лет – 29 (40,8%) человек и категорию 70+ составили 15 (21,1%) пациентов. Референсные значения ИМТ в целом по группе составили 31,2 ± 5,6 кг/м2 (табл. 1).

Нозологическая структура обследованных включала в себя: стабильная стенокардия – 61 больной, при этом стенокардия ФК-2 – у 29,6% и стенокардия ФК-3 – у 56,4% пациентов. У остальных 10 больных отмечалась острая форма ИБС в виде нестабильной стенокардии (2,8% случаев) и острого инфаркта миокарда с/без ST-элевации (NSTEMI – 5,6% и STEMI – 5,6% случаев). 91,5% обследованных характеризовались наличием АГ различной степени выраженности, а именно: АГ 1 ст. имела место у 7,0%; АГ 2 ст. – у 45,1% и АГ 3 ст. – у 39,4% больных. Средняя степень АГ в целом по группе составила 2,4 ± 0,6. Средние значения систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления, а также частоты дыхания (ЧД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) представлены в таблице 1.

Наличие СД имело место у 31,0% обследованных. Из анамнестических данных было выявлено, что ранее перенесенный инфаркт миокарда (ПИМ) имел место у 22,5% пациентов; указание на перенесенный инсульт отмечали 2,8% больных; перенесенный Covid-19 – 35,2% больных.

В зависимости от уровня ИМТ были выделены 2 группы больных: 1 гр. (контрольная) – 36 больных с ИМТ < 30 кг/м2 и 2 гр. (сравнения) – 35 больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2.

Полученные результаты

Сравнительный анализ общеклинических данных представлен в таблице 2, из которой видно, что во 2 группе превалировали женщины, составив 54,3%. Средний возраст больных 2 группы оказался моложе на 4,5 года (р < 0,05).

При оценке возрастных декад сравниваемых групп было выявлено, что во 2 группе количество лиц в возрасте до 50 лет оказалось в 5 раз больше (ОР = 0,194; ДИ = 0,046-0,825; р < 0,05), чем в 1 группе (табл. 2).

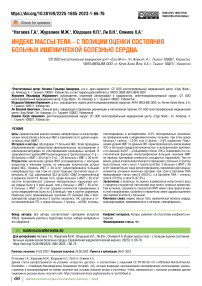

Т.е., уровень ИМТ ≥ 30 кг/м2 ассоциировался с молодым возрастом. Это имело подтверждение и при проведении корреляционного анализа, который выявил обратную зависимость между значениями ИМТ и возрастом пациентов, однако выявленная тенденция не достигала уровня достоверности (рис. 1).

По ЧД группы не разнились между собой. По значениям артериального давления пациенты 2 группы характеризовались б о льшими показателями, чем пациенты 1 группы (табл. 2), однако различия не достигали уровня достоверности. Тем не

Таблица 1. Общая характеристика обследованных больных

Table 1. General characteristics of the examined patients

|

Показатель |

Абсолютные значения n = 71 |

Процент 100% |

|

Количество мужчин |

44 |

62,0 |

|

Количество женщин |

27 |

38,0 |

|

Возраст, лет |

61,2 ± 9,0 |

|

|

Рост, см |

166,1 ± 7,3 |

|

|

Вес, кг |

85,6 ± 13,2 |

|

|

ИМТ, кг/м2 |

31,2 ± 5,6 |

|

|

ЧД в мин |

19,4 ± 1,7 |

|

|

САД, мм рт. ст. |

134,0 ± 14,5 |

|

|

ДАД, мм рт. ст. |

85,8 ± 9,6 |

|

|

ЧСС, уд/мин |

70,6 ± 10,3 |

Примечание/ Note: ИМТ – индекс массы тела (BMI – body mass index); ЧД – частота дыхания (RR – respiratory rate); САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление (SBP and DBP – systolic and diastolic blood pressure); ЧСС – частота сердечных сокращений (HR – heart rate)

ИМТ кг/м2 95% confidence

Рисунок 1. График корреляционной зависимости между значениями ИМТ и возрастом пациентов (p = 0,152; r = - 0,172; t = - 1,446)

Picture 1. Graph of the correlation between BMI values and the age of patients (p = 0,152; r = - 0,172; t = - 1,446)

Примечание: По оси Х представлены значения ИМТ в кг/м2, по оси Y – возраст пациентов в годах.

Note: X-axis shows BMI values in kg/m2, along the Y axis – the age of patients in years.

Таблица 2. Сравнительный анализ общеклинических данных в зависимости от наличия/отсутствия ожирения

Table 2. Comparative analysis of general clinical data depending on the presence/ absence of obesity

|

Показатель |

1 группа (ИМТ < 30 кг/м2); n = 36 |

2 группа (ИМТ ≥ 30 кг/м2); n = 35 |

р |

χ 2 |

|

Количество мужчин |

28 (77,8%) |

16 (45,7%) |

0,373 |

0,792 |

|

Количество женщин |

8 (22,2%) |

19 (54,3%) |

||

|

Ср. возраст, лет |

63,4 ± 8,5 |

58,9 ± 9,0 |

0,034 |

|

|

40-49 лет |

2 (5,6%) |

10 (28,6%) |

0,023 |

5,155 |

|

50-59 лет |

11 (30,6%) |

4 (11,4%) |

0,092 ♯ |

2,833 |

|

60-69 лет |

12 (33,3%) |

17 (48,6%) |

0,287 |

1,133 |

|

70+ лет |

11 (30,6%) |

4 (11,4%) |

0,092 ♯ |

2,833 |

|

Вес, кг |

77,1 ± 9,5 |

94,0 ± 10,6 |

0,000 |

|

|

Ср. ИМТ, кг/м2 |

26,8 ± 2,4 |

35,6 ± 4,2 |

0,000 |

|

|

Ср. ЧД в мин |

19,2 ± 1,8 |

19,5 ± 1,6 |

0,461 |

|

|

САД, мм рт. ст. |

131,4 ± 15,9 |

136,5 ± 12,7 |

0,141 |

|

|

ДАД, мм рт. ст. |

84,6 ± 9,5 |

87,0 ± 9,7 |

0,296 |

|

|

ЧСС, уд/мин |

67,9 ± 9,6 |

73,3 ± 10,4 |

0,026 |

Примечание/Note: ИМТ – индекс массы тела (BMI – body mass index); ЧД – частота дыхания (BH – respiratory rate); САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление (SBP and DBP – systolic and diastolic blood pressure); ЧСС – частота сердечных сокращений (HR – heart rate); р – достоверность различий между группами (reliability of differences between groups); ♯ – тенденция к достоверности (trend towards reliability)

менее, средняя ЧСС оказалась гораздо выше (на 5,4 уд/мин) у больных 2 группы (p < 0,05).

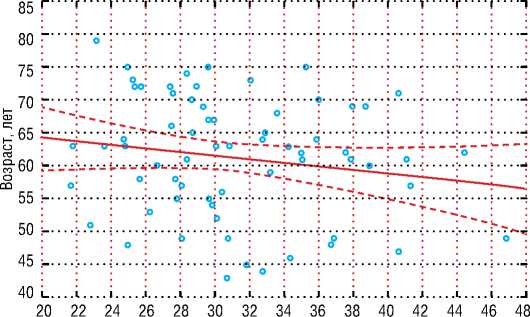

Нозологическая структура обследованных пациентов представлена на рисунке 1, на котором наглядно видно, что у пациентов 2 группы превалировали диагнозы стабильной стенокардии ФК-2 (31,4% vs 27,8%; р = 0,939 и χ 2 = 0,006) и стабильной стенокардии ФК-3 (62,9% vs 50,0%; χ2 = 0,394 и χ2 = 0,727). Распределение диагноза NSTEMI в сравниваемых группах было почти идентично: 5,7% и 5,6%, соответственно, в 1-й и 2-й группе; р = 0,627 и χ 2 = 0,236). Такие диагнозы, как нестабильная стенокардия и STEMI, оказались прерогативой больных 1 группы (рис. 2).

1 группа 2 группа

Рисунок 2. Нозологическая структура сравниваемых группа пациентов

Примечание: ССН ФК-2 и ФК-3 – стабильная стенокардия напряжения функциональный класс-2 и 3; НС – нестабильная стенокардия; NSTEMI и STEMI инфаркт миокарда без/с ST-элевацией; все р > 0,05.

Figure 2. Nosological structure of the compared group of patients.

Note: SEA FC-2 and FC-3 – stable exertional angina functional class-2 and 3; UA – unstable angina; NSTEMI and STEMI – myocardial infarction with / without ST elevation; all p>0,05.

Анализ коморбидных патологий установил следующее. У больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2 превалировали такие коморбидные состояния, как АГ; СД; заболевания ГДЗ (р < 0,05); ХОБЛ и перенесенный в внамнезе Covid-19 (табл. 3). У больных ИМТ < 30 кг/м2 отмечалась более выраженная коморбидность с анемическим синдромом и перенесенным в анамнезе инфарктом миокарда (р < 0,05). Коморбидность с ХБП и перенесенным ранее инсультом в сравниваемых группах отмечалась в одинаковых пропорциях. Суммарный индекс коморбидности ( ∑ ) в 1 группе составил 3,1 ± 1,4, что на 0,4 ед. было больше, чем во 2 группе (табл. 3).

Как показано в таблице 3, ® % (75,0% - в 1 гр. и 74,3% -во 2 гр.) больных имели нарушения почечной функции в виде ХБП. С этих позиций более подробный анализ показал, что:

-

• ХБП 2-й стадии имело место в 1 группе у 47,2% и во 2 группе – у 60% больных (р = 0,400 и χ 2 = 0,708);

-

• ХБП 3А стадии – у 22,2% и 17,1% пациентов, соответственно, в 1-й и 2-й группах (р = 0,811 и χ 2 = 0,057);

-

• ХБП 3Б стадии отмечалась лишь у больных 1 группы, составив 8,3% случаев, а во 2 группе – ни у кого не было (р = 0,248 и χ 2 = 1,334).

-

• ХБП более высоких градаций ни у одного пациента зафиксировано не было (поскольку данный факт является противопоказанием для проведения КАГ ввиду нефротоксичности рентген-контрастных веществ) .

Т.е., несмотря на одинаковую встречаемость ХБП в сравниваемых группах, тем не менее, её более высокие градации (3А и 3Б стадии ХБП) оказались прерогативой больных 1 группы, у которых ИМТ < 30 кг/м2. А именно, ХБП 3-й стадии среди пациентов 1 группы отмечалась в 30,5% случаях, что более чем в 2 (точнее в 2,13) раза было выше, чем в группе сравнения (р = 0,296 и χ 2 = 1,094). Это имело подтверждение и при вычислении скорости клубочковой фильтрации (СКФ). В частности, средние значения CKD EPI у больных 1 группы составили 70,6 ± 20,4 мл/мин/1,73 м2 и во 2 группе – 75,6 ± 15,0 мл/ мин/1,73 м2 (р = 0,244), что свидетельствует о сравнительно лучшей почечной функции у больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2. Корреляционный анализ также установил прямую зависимость меж-

Таблица 3. Сопутствующие патологические состояния и анамнестические данные в сравниваемых группах пациентов Table 3. Concomitant pathological conditions and anamnestic data in the compared groups of patients

|

Показатель |

1 группа (ИМТ < 30 кг/м2); n = 36 |

2 группа (ИМТ ≥ 30 кг/м2); n = 35 |

р |

χ 2 |

|

АГ |

31 (86,1%) |

34 (97,1%) |

0,213 |

1,548 |

|

СД |

8 (22,2%) |

14 (40,0%) |

0,173 |

1,857 |

|

Заболевания ГДЗ |

9 (25,0%) |

18 (51,4%) |

0,040 |

4,198 |

|

ХБП |

27 (75,0%) |

26 (74,3%) |

0,839 |

0,041 |

|

ХОБЛ |

1 (2,8%) |

2 (5,7%) |

||

|

Анемия |

11 (30,6%) |

8 (22,9%) |

0,642 |

0,216 |

|

ПИМ в анамнезе |

13 (36,1%) |

4 (11,4%) |

0,031 |

4,659 |

|

Инсульт в анамнезе |

1 (2,8%) |

1 (2,9%) |

0,486 |

0,486 |

|

Covid-19 в анамнезе |

12 (33,3%) |

13 (37,1%) |

0,930 |

0,008 |

|

Другие |

0 |

2 (5,7%) |

0,461 |

0,544 |

|

∑ коморбидности |

3,1 ± 1,4 |

3,5 ± 1,3 |

0,217 |

Примечание/Note: АГ – артериальная гипертензия (AH – arterial hypertension); СД – сахарный диабет (DM – diabetes mellitus); ГДЗ – гастродуоденальная зона (GDZ – gastroduodenal zone); ХБП – хроническая болезнь почек (CKD – chronic kidney disease); ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких (COPD – chronic obstructive pulmonary disease); ПИМ – перенесенный инфаркт миокарда (PIM – previous myocardial infarction); ∑ – суммарный индекс (total index).

70 ЕВРАЗИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 1, 2023

ду значениями ИМТ и показателями CKD EPI, не достигавшую, однако, уровня достоверности (p = 0,538; r = 0,077; t = 0,618).

Аналогичная оценка данных была проведена и со стороны АГ, которая показала, что:

-

• АГ 1 ст. в 1 группе отмечалась у 13,9% пациентов и во 2 группе – ни у одного (р = 0,068 и χ 2 = 3,323);

-

• АГ 2 ст. в 1 группе имела место у 52,8% и во 2 группе – у 37,1% пациентов (р = 0,278 и χ 2 = 1,178);

-

• АГ 3 ст. в 1группе отмечалась в 19,4% и во 2 группе – в 60,0% случаев (р = 0,001 и χ 2 = 10,582).

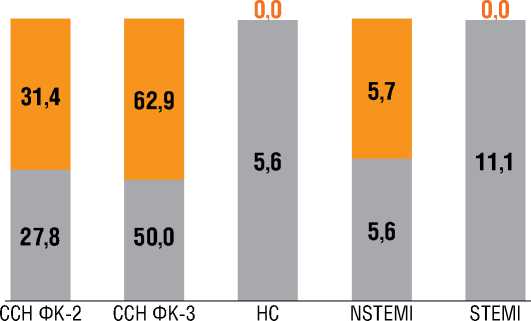

Как видно из представленных данных, для лиц с ИМТ ≥ 30 кг/м2 наиболее характерной оказалось АГ 3 ст. При этом референсные показатели САД в 1 группе составили 131,4 ± 15,9 мм рт. ст. и ДАД – 84,6 ± 9,5 мм рт. ст. Во 2 группе аналогичные показатели составили 136,5 ± 12,7 мм рт. ст. и 87,0 ± 9,7 мм рт. ст., соответственно (р САД = 0,141 и р ДАД = 0,296). При проведении корреляционного анализа была выявлена прямая высоко-достоверная зависимость между значениями ИМТ и степенью АГ (рис. 3).

Также анализ анамнестических данных позволил оценить количество принимаемых в сутки ЛП, а также группы ЛП (табл. 4). В частности, из принимаемых до госпитализации групп ЛП, наиболее частыми были БАБ и аспирин-содержащие ЛП, как у больных 1 группы, так и у больных 2 группы. У пациентов с ИМТ < 30 кг/м2 чаще использовались иАПФ (разница составила 5,1%); статины (разница = 13,3%); тиенопиридины ( ≈ в 2 раза больше, чем во 2 группе); антиаритмики ( ≈ в 3 раза больше, чем в группе сравнения). Напротив, у лиц с ИМТ ≥ 30 кг/м2 наиболее часто принимаемыми группами ЛП оказались: АК (в 1,5 раза больше, чем в 1 группе); сартаны (на 14,9% чаще) и гипогликемические ЛП (в 2,3 раза больше, чем в группе сравнения). Однако выявленные различия не достигали уровня достоверности (табл. 4).

Рисунок 3. График корреляционной зависимости между значениями ИМТ и степенью АГ (p = 0,000; r = 0,411; t = 3,581)

Примечание: по оси Х – значения ИМТ в кг/м2, по оси Y – степень АГ

Figure 3. Graph of the correlation between BMI values and the degree of hypertension (p = 0,000; r = 0.411; t = 3,581)

Note: on the X axis – BMI values in kg/m2, on the Y axis – the degree of AH

Вычисление среднего количества принимаемых в сутки ЛП на 1 больного оказалось больше у больных 1 группы (р < 0,05). По количеству принимаемых в сутки ЛП было установлено, что среди пациентов с ИМТ < 30 кг/м2 – 5 человек никаких ЛП до настоящей госпитализации не принимали; по 1 или 2 ЛП/сут принимали 4 пациента; по 3 ЛП/сут принимали 6 больных.

Большинство обследуемых (21 больной) принимали по 4 и более ЛП в сутки. Во 2 группе аналогичные показатели со-

Таблица 4. Сравнительная оценка по принимаемым, до настоящей госпитализации, группам лекарственных препаратов Table 4. Comparative assessment of the groups of drugs taken before the current hospitalization

|

Группы ЛП, принимаемых до госпитализации |

1 группа (ИМТ < 30 кг/м2); n = 36 |

2 группа (ИМТ ≥ 30 кг/м2); n = 35 |

р |

χ 2 |

|

Нитраты, n |

6 (16,7%) |

6 (17,1%) |

0,792 |

0,069 |

|

Триметазидин, n |

5 (13,9%) |

3 (8,6%) |

0,739 |

0,11 |

|

БАБ, n |

24 (66,7%) |

23 (65,7%) |

0,868 |

0,028 |

|

АК, n |

6 (16,7%) |

9 (25,7%) |

0,520 |

0,413 |

|

иАПФ, n |

7 (19,4%) |

5 (14,3%) |

0,792 |

0,069 |

|

Сартаны, n |

8 (22,2%) |

13 (37,1%) |

0,264 |

1,248 |

|

статины, n |

12 (33,3%) |

7 (20,0%) |

0,317 |

1,001 |

|

АСК, n |

26 (72,2%) |

26 (74,3%) |

0,943 |

0,005 |

|

Тиенопиридины, n |

17 (47,2%) |

9 (25,7%) |

0,102 |

2,671 |

|

АА, n |

3 (8,3%) |

1 (2,9%) |

0,627 |

0,236 |

|

Диуретики, n |

5 (13,9%) |

4 (11,4%) |

0,964 |

0,002 |

|

К-сберегающие диуретики, n |

5 (13,9%) |

3 (8,6%) |

0,739 |

0,111 |

|

гипогликемические, n |

4 (11,1%) |

9 (25,7%) |

0,199 |

1,648 |

|

Другие, n |

6 (16,7%) |

3 (8,6%) |

0,504 |

0,447 |

|

Ср. ЛП/сут. на 1 больного |

4,4 ± 1,8 |

3,6 ± 1,4 |

0,041 |

Примечание/Note: ЛП – лекарственные препарат (D – drugs); n – количество больных (n – number of patients); БАБ – бетта-адреноблокторы (BAB – beta-adrenergic blockers); АК – антагонисты кальция (CA – calcium antagonists); иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ACE inhibitors – angiotensin-converting enzyme inhibitors); АСК – ацетилсалициловая кислота (ASA – acetylsalicylic acid); АА – антиаритмики (AA – antiarrhythmics); К – калий (K – potassium); р – достоверность различий в сравниваемых группах (significance of differences in the compared groups)

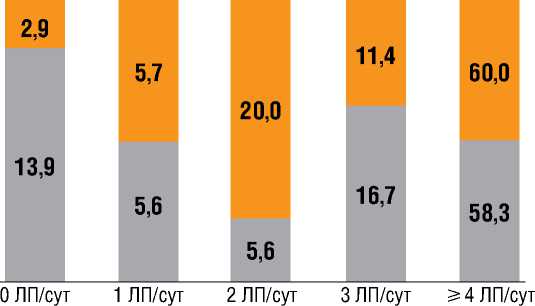

ставили 1, 2, 7, 4 и 21 больной, соответственно (рис. 4). Как наглядно представлено на рисунке 4, большинство пациентов (58,3% – из 1 группы и 60,0% – из 2 группы), независимо от значений ИМТ, принимали по 4 и более ЛП в сутки. Однако 6 (8,5% от общего количества обследованных) пациентов (5 пациентов (13,9% от 36) – из 1 группы и 1 больной (2,8% от 35) – из 2 группы) не принимали никаких ЛП.

-

1 группа 2 группа

Рисунок 4. Соотношение больных в сравниваемых группах в зависимости от количества, принимаемых в сутки ЛП Примечание: данные представлены в процентном соотношении; ЛП – лекарственные препараты

-

Figure 4. The ratio of patients in the compared groups, depending on the number of drugs taken per day

Note: data are presented as a percentage

Анализ сочетания принимаемых групп ЛП установил, что среди больных 1 группы в комбинации из 3 ЛП чаще всего использовались БАБ + АСК + иАПФ/сартаны. Список ЛП при комбинации из 4 и более медикаментов чаще всего включала в себя – БАБ + АСК + иАПФ/сартаны + тиенопиридины и ± статины.

Во 2 группе комбинация из 3 ЛП в основном включала в себя БАБ + АСК + иАПФ (или сартаны или АК); 4-х и более компонентная терапия включала в себя БАБ + АСК + сартаны/и АПФ + статины + АК или ± гипогликемические ЛП.

Т.е. как выяснилось, 3-х компонентная догоспитальная терапия больных ИБС в большинстве случаев не включала в себя статины, не зависимо от значения уровня ИМТ. Однако 4-х и более компонентная терапия имела отличия: у пациентов с ИМТ ≥ 30 кг/м2 в большинстве случаев она включала в себя статины или гипогликемические препараты, а у больных с ИМТ < 30 кг/м2 – тиенопиридины или статины.

В связи с эти нами был проведен корреляционный анализ между значениями ИМТ – с одной стороны и количеством принимаемых в сутки ЛП – с другой стороны, который не выявил каких-либо существенных зависимостей. Отмечалась лишь незначительная положительная связь, не достигавшая уровня достоверности (р = 0,728; t = 0,394; r = 0,042).

Со стороны общеклинических лабораторных данных было выявлено, что анемический синдром чаще регистрировался у больных 1 группы (30,6% vs 22,9%; р = 0,642 и χ 2 = 0,216), хотя средние значения уровня Hb крови в анализируемых группах были сопоставимы: в 1 группе Hb = 128,2 ± 15,4 г/л и во 2 группе Hb = 127,3 ± 12,8 г/л (р = 0,790).

Явления почечной дисфункции, как было показано выше, отмечались одинаково часто, как в 1-й, так и во 2-й группах

Таблица 5. Сравнение некоторых показателей по данным функциональных методов исследования Table 5. Comparison of some indicators according to the data of functional methods of research

|

Показатели функциональных методов исследования |

1 группа (ИМТ < 30 кг/м2); n = 36 |

2 группа (ИМТ ≥ 30 кг/м2); n = 35 |

р |

χ 2 |

ЭКГ-показатели

|

ЧСС, уд/мин |

67,9 ± 9,6 |

73,3 ± 10,4 |

0,026 |

|

Интервал PQ, мс |

0,17 ± 0,02 |

0,15 ± 0,02 |

0,000 |

|

Интервал QT, мс |

0,38 ± 0,03 |

0,36 ± 0,07 |

0,120 |

|

Признаки ГЛЖ, n (%) |

8 (22,2%) |

12 (34,3%) |

0,387 0,750 |

|

Рубцовые изменения, n (%) |

13 (36,1%) |

4 (11,4%) |

0,031 4,659 |

|

ЖНРС сложные, n (%) |

1 (2,8%) |

4 (11,4%) |

0,337 0,922 |

|

ЭхоКГ-показатели |

|||

|

КДО, мл |

161,6 ± 55,3 |

156,0 ± 48,9 |

0,653 |

|

КСО, мл |

76,1 ± 41,9 |

64,7 ± 30,6 |

0,196 |

|

УО, мл |

68,8 ± 20,2 |

67,3 ± 24,6 |

0,779 |

|

МЖП, мм |

10,6 ± 2,0 |

11,3 ± 1,2 |

0,079 ♯ |

|

ЗСЛЖ, мм |

10,2 ± 1,7 |

10,1 ± 1,6 |

0,799 |

|

ОТС, ед. |

0,36 ± 0,09 |

0,31 ± 0,11 |

0,039 |

|

ММ ЛЖ, гр. |

313,0 ± 81,0 |

346,7 ± 63,7 |

0,056 ♯ |

|

ФВ ЛЖ, % |

56,0 ± 11,3 |

52,0 ± 10,1 |

0,121 |

Примечание/ Note: ЧСС – частота сердечных сокращений (HR – heart rate); ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка (LVH – left ventricular hypertrophy); ЖНРС – желудочковые нарушения ритма сердца сложных градаций (VA – ventricular arrhythmias of the heart of complex gradations); КДО и КСО – конечно-диастолический и конечно-систолический объемы (EDV and ESV – end-diastolic and end-systolic volumes); УО – ударный объем (SV – stroke volume); МЖП и ЗСЛЖ – толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки левого жлудочка (IVS and PW – the thickness of the interventricular septum and the posterior wall of the left ventricle); ОТС – относительная толщина стенок (RWT – is the relative wall thickness); ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка (LV EF – left ventricular ejection fraction); ♯ – тенденция к достоверности различий между группами (tendency towards significant differences between groups)

(табл. 3), однако у больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2 имела преимущество более лёгкая степень ХБП, чем у больных группы контроля.

Со стороны печёночных ферментов существенных изменений не наблюдалось, референсные значения коэффициента де Ритиса в сравниваемых группах составили 1,2 ± 0,5 ед. в 1 группе и 1,1 ± 0,3 ед. – во 2 группе (р = 0,312).

Средние показатели липидограммы в сравниваемых группах были: ОХ в 1 группе = 4,2 ± 0,8 ммоль/л и во 2 группе = 4,6 ± 0,5 ммоль/л (р = 0,014); ТГ в 1 группе = 1,6 ± 0,5 ммоль/л и во 2 группе = 1,8 ± 0,6 (р = 0,131); ЛПВП в 1 группе = 1,5 ± 0,6 ммоль/л и во 2 группе = 1,1 ± 0,3 ммоль/л (р = 0,000) и ЛПНП в 1 группе = 2,4 ± 0,8 ммоль/л и во 2 группе = 2,6 ± 0,7 ммоль/л (р = 0,267). Возможно, выявленные различия по показателям липидного спектра крови были обусловлены различным уровнем приёма статинов, который, как было показано ранее, во 2 группе был ниже (табл. 4).

Показатели коагулограммы были сопоставимы между собой, статистически значимых различий выявлено не было (все р > 0,05).

Оценка показателей функциональных методов исследования показала, что у больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2 на ЭКГ средняя ЧСС была выше на 5,4 уд/мин, интервалы PQ и QT короче, чем в группе сравнения (табл. 5). Сложные градации желудочковых нарушений ритма сердца оказались прерогативой больных 2 группы (р > 0,05). ЭКГ-признаки гипертрофии левого желудочка (ЛЖ) в 1,5 раза чаще отмечались у пациентов 2 группы. Это имело подтверждение и по данным ЭхоКГ-исследования, а именно: у больных 2 группы отмечалось утолщение межжелудочковой перегородки на 0,7 мм и увеличение массы миокарда ЛЖ на 33,7 гр. по сравнению с аналогичными показателями группы контроля (табл. 5).

Хоть цифровые значения ЭхоКГ-показателей соответствовали нормативным, тем не менее, у лиц с ИМТ ≥ 30 кг/м2, несмотря на их сравнительно молодой возраст, уже имеются предпосылки к ремоделированию ЛЖ. Сравнение фракции выброса (ФВ) ЛЖ показало её снижение на 4% у больных 2 группы. Это имело подтверждение и при проведении корреляционно- го анализа, который установил обратную зависимость между значениями ИМТ и уровнем ФВ ЛЖ, не достигавшую, однако, уровня достоверности (р = 0,264; t = -1,126; r = -0,147). Оценка ангиографических характеристик показала, что у 5 (7,0%) больных (3 – из 1 группы и 2 – из 2 группы) не удалось провести эндоваскулярную реканализацию. Этим больным было рекомендовано АКШ, и они были исключены из данного фрагмента исследования.

Сравнительный анализ основных ангиографических показателей представлен в таблице 6, из которой видно, что бо ́ льшая часть всех обследованных ( ≈ 2/3) имели многососудитые поражения.

Тем не менее, общее количество СС у пациентов 2 группы в 1,25 раза было меньше, чем у больных 1 группы. Соответственно, такие показатели, как среднее количество СС на 1 больного, общее количество стентов и среднее количество стентов на 1 больного были ниже у пациентов с ИМТ ≥ 30 кг/м2. Обращает на себя внимание и то, что поражение ствола левой коронарной артерии у лиц с повышенным ИМТ отмечалось гораздо реже, в сравнении с группой контроля (табл. 6). Полученные результаты свидетельствуют о том, что б о льшие значения ИМТ не являются критерием сложности сосудистых поражений. Тем не менее, длина атеросклеротического поражения у пациентов 2 группы оказалась больше на 3,8 мм, чем в 1 группе (р > 0,05). Как известно, наиболее часто поражаемыми сосудистыми бассейнами коронарного русла являются передняя нисходящая артерия (ПНА) и правая коронарная артерия (ПКА).

Рентгенморфологическая характеристика поражения ПНА в сравнительном аспекте показала, что поражение данного бассейна имело место более чем у половины больных: 57,6% – в 1 группе и 54,5% – во 2 группе (табл. 7). Средний процент стеноза в обеих группах превышал 80%. Общее количество СС в 1 группе было 24 и во 2 группе – 20. При этом наиболее часто локализация поражений занимала среднюю и проксимальную трети артерии. Дистальная треть поражалась в наименьшем количестве случаев. Тем не менее, поражение дистального сегмента ПНА у больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2 отмечалось в 1,5 раза чаще, чем в группе контроля (табл. 7).

Таблица 6. Основные показатели КАГ в зависимости от уровня ИМТ

Table 6. The main indicators of CAG depending on the level of BMI

По типу атеросклеротического поражения (согласно классификации АСС/АНА) было установлено, что у больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2 чаще регистрировался тип-В (3/5 случаев), однако в сравнении с группой контроля у них также превалировал тип-А (15,0% vs 8,3%, соответственно, во 2-й и 1-й группах; р > 0,05). Т.е., не смотря на сопоставимость ангиографических показателей по бассейну ПНА, больные с повышенным ИМТ характеризовались более частой встречаемостью менее сложных типов стеноза (тип А и тип В) и более частым поражением дистальных отделов ПНА, однако различия не достигали уровня достоверности (все р > 0,05).

Сравнительная оценка показателей ангиографии по бассейну ПКА показала, что у больных 2 группы поражение данной артерии регистрировалось реже на 15,2%, имело меньший процент стеноза (на 5,5%) и локализовалось преимущественно в средней и дистальной трети артерии (47,4% и 31,6% случаев, соответственно), при этом классификация стенозов соответствовала чаще всего типу В (47,4% случаев) и типу А (31,6% случаев). Последний на 21,1% был больше, чем в 1 группе. Однако в целом и по бассейну ПКА различия не достигали уровня достоверности (табл. 7).

ОБСУЖДЕНИЕ

В последнее десятилетие распространённость ожирения повышается до эпидемии и является медико-социальной проблемой здравоохранения во всем мире [10]. По глобальным оценкам экспертов ВОЗ (2014 г.) частота встречаемости ожирения среди детей и подростков составляет 17%, а среди взрослых – более 1,9 миллиарда людей имеют избыточный вес, из них свыше 600 миллионов страдают ожирением [11]. Это имело подтверждение и в нашем исследовании, в частности, повышение уровня ИМТ ассоциировалось с молодым возрастом.

Четкая связь между ожирением и развитием сердечно-сосудистых осложнений (ССО) была установлена еще во Фра-мингемском исследовании (Framingham Heart Study). При наблюдении в течение 26 лет за 5209 мужчинами и женщинами в возрасте от 28 до 65 лет без ССЗ в момент включения в исследование было показано, что ожирение является независимым фактором риска развития ССО, особенно у женщин. Так, у женщин, у которых ИМТ не выходил за пределы нормальных значений и составлял 23-25 кг/м2, риск возникновения ИБС на 50% был выше, чем у пациенток с ИМТ менее 21 кг/м2. При увеличении ИМТ до 25-29 кг/м2 относительный риск ИБС возрастал в 2 раза, а при ИМТ более 29 кг/м2 – в 3 раза. Влияние ожирения на прогноз не зависело от возраста, систолического АД, холестерина, курения и наличия нарушения толерантности к глюкозе. Важно, что повышенный риск развития ССЗ характерен не только для ожирения как такового, но и для самого процесса увеличения массы тела. Этот факт был убедительно продемонстрирован в том же Фрамингемском исследовании, показавшем высокую степень корреляции увеличения массы тела с риском развития ССЗ, а похудения, напротив, со снижением риска [12,13].

Таблица 7. Ангиографические показатели поражения основных сосудистых бассейнов в сравниваемых группах пациентов

Table 7. Angiographic parameters of the lesions of the main coronary vessels in the compared groups of patients

|

КАГ-показатели |

1 группа (ИМТ < 30 кг/м2); n = 33 |

2 группа (ИМТ ≥ 30 кг/м2); n = 33 |

р |

χ 2 |

|

ПНА |

||||

|

n (%) |

19 (57,6%) |

18 (54,5%) |

1,000 |

0,000 |

|

Количество СС, n |

24 |

20 |

||

|

Средний % стеноза |

83,7 ± 11,4 |

84,9 ± 9,1 |

||

|

Стеноз типа А |

2 (8,3%) |

3 (15,0%) |

1,000 |

0,000 |

|

Стеноз типа В |

15 (62,5%) |

12 (60,0%) |

0,617 |

0,251 |

|

Стеноз типа С |

7 (29,2%) |

5 (25,0%) |

0,750 |

0,102 |

|

Поражение п/3 |

8 (33,3%) |

6 (30,0%) |

0,763 |

0,091 |

|

Поражение с/3 |

14 (58,4%) |

11 (55,0%) |

0,612 |

0,258 |

|

Поражение д/3 |

2 (8,3%) |

3 (15,0%) |

1,000 |

0,000 |

|

ПКА |

||||

|

n (%) |

15 (45,5%) |

10 (30,3%) |

0,310 |

1,030 |

|

Количество СС, n |

19 |

19 |

||

|

Средний % стеноза |

84,1 ± 23,3 |

78,6 ± 27,9 |

||

|

Стеноз типа А |

2 (10,5%) |

6 (31,6%) |

0,258 |

1,280 |

|

Стеноз типа В |

12 (63,2%) |

9 (47,4%) |

0,597 |

0,279 |

|

Стеноз типа С |

5 (26,3%) |

4 (21,0%) |

1,000 |

0,000 |

|

Поражение п/3 |

5 (26,3%) |

4 (21,0%) |

1,000 |

0,000 |

|

Поражение с/3 |

11 (57,9%) |

9 (47,4%) |

0,789 |

0,072 |

|

Поражение д/3 |

3 (15,8%) |

6 (31,6%) |

0,473 |

0,51 |

Примечания: n – количество больных (is the number of patients); СС – стенозированный сегмент (SS – stenotic segment); п/3 с/3 и д/3 – поражения проксимальной, средней и дистальной трети артерии (p/3 m/3 and d/3 – lesions of the proximal, middle and distal third of the artery); ПНА – передняя нисходящая артерия (ADA – anterior descending artery); ПКА – правая коронарная артерия (RCA – right coronary artery)

74 ЕВРАЗИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 1, 2023

Значимость проблемы ожирения определяется угрозой инвалидизации пациентов молодого возраста и уменьшением общей продолжительности жизни в связи с частым развитием тяжелых сопутствующих заболеваний. Ежегодно по меньшей мере 2,8 млн взрослых умирают вследствие избыточной массы тела или ожирения. Кроме того, 44% случаев СД, 23% случаев ИБС и от 7 до 41% случаев онкологических заболеваний обусловлено избыточной массой тела и ожирением [12].

В нашем исследовании АГ отмечалась одинаково часто как у больных 1 группы, так и у больных 2 группы, однако более высокая степень АГ ассоциировалась со значениями ИМТ ≥ 30 кг/м2. Кроме того, рост значений ИМТ характеризовался нарастанием уровня коморбидности, а именно: у больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2 заболевания ГДЗ фиксировались в 2 раза чаще, чем в группе контроля. Результаты ряда исследований демонстрируют ассоциацию повышенного ИМТ с такими заболеваниями, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, а также со злокачественными новообразованиями пищевода [14]. Также возросло число эпидемиологических данных, свидетельствующих о наличии тесной взаимосвязи бронхолегочных заболеваний, особенно бронхиальной астмы с ожирением [15,16]. Полученные нами результаты, а именно, превалирование ХОБЛ среди больных с повышенным ИМТ, созвучны с литературными данными.

Ряд исследований свидетельствует о существовании так называемого парадокса ожирения. Показано, что в отдельных популяционных группах (люди пожилого возраста, пациенты с хронической почечной недостаточностью, находящиеся на диализе, и пациенты с сердечной недостаточностью) выживаемость пациентов с избыточной массой тела и ожирением выше [6]. В нашем исследовании свыше 60% пациентов относились к возрастной категории «60 + ». Однако количество лиц моложе 50 лет было больше в группе с ИМТ ≥ 30 кг/м2 (28,36% vs 5,6% - в группе контроля; ОР = 0,194; ДИ = 0,046-0,825; р < 0,05). Также в нашей работе было установлено, что % обследуемых характеризовались наличием почечной дисфункции, но 3А и 3Б стадии ХБП оказались прерогативой больных с ИМТ < 30 кг/м2.

Одним из частых проявлений кардиальной патологии при ожирении являются различные аритмии сердца, о чем свидетельствуют данные ряда исследователей. Так, М.Л. Глуховский выявил повышенную частоту наджелудочковых (НЖЭ) и желудочковых экстрасистол (ЖЭ), фибрилляции предсердий (ФП), блокад синусового узла и АВ-соединения у лиц с ожирением, протекающим в рамках метаболического синдрома [17]. Существует большое количество публикаций, свидетельствующих о том, что ожирение является фактором, предрасполагающим к ФП [18-20]. Доказано, что ФП встречается чаще у пациентов с ожирением, чем у больных с его отсутствием, при этом ожирение является значимым фактором риска пароксизмальной формы ФП, не связанным с размерами левого предсердия или возрастом [21]. В нашем исследовании было выявлено, что среди больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2 частота встречаемости сложных желудочковых нарушений ритма сердца была в 4 раза выше, чем у больных с ИМТ < 30 кг/м2.

Касательно перенесенного в анамнезе Covid-19, наше исследование показало, что ≈ 1/3 пациентов ранее страдали этим заболеванием, но в группе с ИМТ ≥ 30 кг/м2 встречаемость была выше (на 3,8%).

В ряде проспективных исследований показано, что тип распределения жировой ткани играет более важную роль в развитии ССЗ, чем масса тела [22]. Наличие ожирения может сопровождаться инсулинорезистентностью, системным воспалением, эндотелиальной дисфункцией и повышенной склонностью к тромбообразованию. В исследовании Multicultural Community Health Assessment Trail (M-CHAT) у 794 здоровых мужчин и женщин (средний возраст 46-47 лет), сопоставимых по этнической принадлежности и ИМТ, оценивали распространенность висцерального ожирения при помощи компьютерной томографии, а также целенаправленно выявляли атеросклеротическое поражение сонных артерий и наличие сердечно-сосудистых факторов риска. Увеличение толщины интимы сонных артерий и распространенность атеросклеротических бляшек в них как у мужчин, так и у женщин значимо коррелировали с наличием висцерального ожирения [12,23]. Тем не менее, в полученных нами результатах, существенных различий по уровню показателей липидограммы выявлено не было. Кроме того, у больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2 встречаемость сложных коронарноангиографических поражений отмечалась в сопоставимых пропорциях с группой контроля.

Доказано, что ожирение ассоциируется с повышенным риском преждевременной смерти в общей популяции [24]. Изменения в сердце при ожирении разнообразны и проявляются как структурными (гипертрофия различных отделов желудочков, предсердий, дилатация полостей), так и функциональными (систолическая и диастолическая дисфункция) нарушениями, которые трансформируются в сердечную недостаточность. Эти проявления представляют собой интегральный ответ на множественные гемодинамические, воспалительные факторы, которые ассоциируются с дисфункцией жировой ткани. Морфологическая перестройка при ожирении затрагивает не только левые, но и правые отделы сердца. Это обусловлено тем, что у людей с избыточной массой тела увеличивается общий объём крови, повышается конечное диастолическое давление в ЛЖ сердца, что приводит к дилатации ЛЖ, а в дальнейшем – к сердечно-сосудистому ремоделированию. Это имело место и у обследованных нами больных: во 2 группе отмечались повышенная масса миокарда и снижение фракции выброса ЛЖ. Однако результаты регистров острого инфаркта миокарда PREMIER, TRIUMPH и MITRA PLUS показали наличие «парадокса ожирения», т. е. у пациентов с высоким ИМТ наблюдались низкие показатели смертности [25,26].

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что в вопросах по оценке взаимосвязи избыточного веса с сердечно-сосудистой патологией еще много спорных моментов. Тем не менее, значимость показателя ИМТ имеет свои прерогативы в этом направлении, особенно в первичном звене здравоохранения при первом контакте с больным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Увеличение уровня ИМТ ассоциировалось с молодым возрастом и женским полом, но меньшим количеством острых форм ИБС.

Уровень ИМТ > 30 кг/м2 характеризовался б о льшей комор-бидностью, при этом из сопутствующих патологий чаще отмечались АГ; СД; заболевания ГДЗ (р < 0,05); ХОБЛ и перенесенный в внамнезе Covid-19. Кроме того, среди больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2 частота встречаемости сложных желудочковых нарушений ритма сердца была в 4 раза выше, чем у больных с ИМТ < 30 кг/м2.

У больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2 среднее количество принимаемых в сутки медикаментов было на 0,8 меньше, чем в группе сравнения. Наиболее часто принимаемыми группами ЛП (помимо БАБ и АСК-препаратов) среди больных 2 группы оказались: АК; сартаны и гипогликемические ЛП, а среди больных

-

1 группы – иАПФ; статины; тиенопиридины и антиаритмики.

-

8,5% обследованных оказались не принимали никакие ЛП, при этом среди больных 1 группы – 13,9% и из 2 группы – 2,8% пациентов.

3-х компонентная догоспитальная терапия больных ИБС, в большинстве случаев, не включала в себя статины, независимо от значений уровня ИМТ. Однако 4-х и более компонентная терапия у пациентов с ИМТ ≥ 30 кг/м2 в большинстве случаев включала в себя статины или гипогликемические препараты, а у больных с ИМТ < 30 кг/м2 – тиенопиридины или статины.

Повышенный уровень ИМТ не сопровождался существенным ухудшением лабораторных данных.

Повышение уровня ИМТ по данным ЭКГ характеризовалось увеличением ЧСС и бо ́ льшей предрасположенностью к желудочковой аритмии, а по данным ЭхоКГ – утолщением стенок ЛЖ и снижением его систолической функции.

Ангиографически б о льшие значения ИМТ не явились критерием сложности сосудистых поражений. Тем не менее, длина атеросклеротического поражения у больных 2 группы была больше, чем в 1 группе (р > 0,05). У больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2 сравнительно чаще регистрировались поражения дистальных сегментов основных венечных артерий, при этом в бассейне ПНА превалировал стеноз типа В (60,0%), а в бассейне ПКА – стенозы типа А (31,6%) и типа В (47,4%).

Список литературы Индекс массы тела - с позиции оценки состояния больных ишемической болезнью сердца

- Шпагина О.В., Бондаренко И.З. «Парадокс ожирения» – еще один взгляд на проблему сердечно-сосудистых заболеваний. Ожирение и метаболизм, 4, 2013: с.3-9. [Shpagina O.V., Bondarenko I.Z. The Obesity Paradox is another way of looking at the problem of cardiovascular disease. Obesity and Metabolism, 4, 2013: p.3-9 (in Russ.)]. doi: 10.14341/OMET201343-9

- Calle E., Thun M., Petrelli J. Body-Mass Index and Mortality in a Prospective Cohort of U.S. Adults N Engl J Med. 1999;341:1097-1105. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10511607/ doi: 10.1056/NEJM199910073411501

- Susan X Lin, E Xavier Pi-Sunyer. Prevalence of the metabolic syndrome among US middle-aged and older adults with and without diabetes – a preliminary analysis of the NHANES 1999-2002 data. Ethn Dis. 2007;17(1):35-9. PMID: 17274207

- McNeill AM, Rosamond WD, Girman CJ. The metabolic syndrome and 11 -year risk of incident cardiovascular disease in the atherosclerosis risk in communities (ARIC) study. Diabetes care. 2005 Feb;28(2):385-90. doi: 10.2337/diacare.28.2.385

- Dudina A, Cooney MT, Bacquer DD. Relationships between body mass index, cardiovascular mortality, and risk factors: a report from the SCORE investigators. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2011; Oct 18(5):731-42. doi: 10.1177/1741826711412039.Epub 2011 Jun 3.

- Degoulet P, Legrain M, Reach I. Mortality risk factors in patients treated by chronic hemodialysis. Report of the Diaphane collaborative study. 1982;31(2):103-10. doi: 10.1159/000182627

- Kalantar-Zadeh K, Block G, Horwich T. Reverse epidemiology of conventional cardiovascular risk factors in patients with chronic heart failure. J Am Coll Cardiol. 2004;43:1439-44. doi: 10.1016 / j.jacc.2003.11.039

- Hassani SE, Chu WW, Wolfram RM. Clinical outcomes after percutaneous coronary intervention with drug-eluting stents in dialysis patients. 2006 Jul;68(1):36-43. doi: 10.1002/ccd.20768

- Angeras O., Albertsson P., Karason K. Evidence for obesity paradox in patients with acute coronary syndromes: a report from the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry. Eur Heart J. 2013 Feb; 34(5): 345-53. doi: 10.1093/eurheartj/ehs217

- Вялкова А.А., Лебедева Е.Н., Афонина С.Н., Чеснокова С.А., Куценко Л.В., Лукерина Е.В. Заболевания почек и ожирение: молекулярные взаимосвязи и новые подходы к диагностике (обзор литературы). Нефрология. 2017;21(3):25-38. [Vyalkova A.A., Lebedeva E.N., Afonina S.N., Chesnokova S.A., Kutsenko L.V., Lukerina E.V. Kidney diseases and obesity: molecular interrelations and new approaches to diagnosis (literature review). Nephrology. 2017;21(3):25-38. (In Russ.)]. doi: 10.24884/1561-6274-2017-3-25-38

- Foster MC, Hwang SJ, Larson MG et al. Overweight, obesity, and the development of stage 3 CKD: the Framingham Heart Study. Am J Kidney Dis 2008;52(1):39-48. doi: 10.1053/j.ajkd.2008.03.003

- Вербовой А.Ф., Пашенцева А.В., Шаронова Л.А. Ожирение и сердечно-сосудистая система. Клин. мед. 2017;95(1):31-35. [Verbovoy A.F., Pashentseva A.V., Sharonova L.A. Obesity and the cardiovascular system. Clinical medicine. 2017; 95(1): 31-35 (in Russ.)]. doi: 10.18821/0023-2149-2017-95-1-31-35

- Hubert H.B., Feinleib M., McNamara P.T., Castell W.P. Obesity as an independent risk factor for cardiovascular disease: a 26-year follow-up of participants of the Framingham Heart Study. Circulation. 1983;67:968-77. doi: 10.1161/01.cir.67.5.968

- Осипенко М.Ф., Казакова Е.А., Бикбулатова Е.А., Шакалите Ю.Д. Взаимосвязь ожирения с заболеваниями верхних отделов органов пищеварения. Доказательная гастроэнтерология, 2, 2014:36-38. [Osipenko M.F., Kazakova E.A., Bikbulatova E.A., Shakalyte Yu.D. The relationship of obesity with diseases of the upper digestive organs. Evidence-based gastroenterology, 2, 2014:36-38 (in Russ.)].

- Li HL, Xu В, Zheng W. et al. Epidemiological characteristics of obesity and its relation to chronic diseases among middle aged and elderly men. Zhonghua Liu Xing. Bing. Xue Za Zhi. 2010; 31 (4): 370-374. PMID: 20513277

- Кытикова О.Ю., Антонюк М.В., Гвозденко Т.А., Новгородцева Т.П. Метаболические аспекты взаимосвязи ожирения и бронхиальной астмы. Ожирение и метаболизм. 2018;15(4):9-14. [Kytikova O.Yu., Antonyuk M.V., Gvozdenko T.A., Novgorodtseva T.P. Metabolic aspects of the relationship between obesity and bronchial asthma. Obesity and metabolism. 2018;15(4):9-14 (in Russ.)]. https://doi.org/10.14341/omet9578

- Глуховский М.Л. Метаболический синдром и аритмии сердца: автореф. дис. … докт. мед. наук. Воронеж, 2012. 48 с. [Glukhovsky M.L. Metabolic syndrome and cardiac arrhythmias: abstract of the thesis of a doctor of medical sciences. Voronezh, 2012. 48 p. (in Russ.)]. http://medical-diss.com/medicina/metabolicheskiy-sindrom-iaritmii-serdtsa

- Watanabe H., Tanabe N., Watanabe T. et al. Metabolic syndrome and risk of development of atrial fibrillation. The Niigata Preventive Medicine Study. Circulation. 2008 Mar 11;117(10):1255-60. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.744466

- Kokubo Y., Shimizu W., Kamakura S. et al. Obesity index and the risk of atrial fibrillation in an urban Japanese cohort: The Suita Study Epidemiology and Prevention of CV Disease: Physiology, Pharmacology and Lifestyle. Session Title: Epidemiology of Atrial Fibrillation. Circulation. 2011. Vol. 124.

- Цыпленкова Н.С., Панова Е.И., Кичигин В.А., Доманова Т.Г. Связь массы тела с особенностями сердечного ритма у мужчин с артериальной гипертензией. Вестник Чувашского университета. 2013. № 3. С.563-567. [Tsyplenkova N.S., Panova E.I., Kichigin V.A., Domanova T.G. Relationship between body weight and heart rate in men with arterial hypertension. Bulletin of the Chuvash University. 2013. No. 3. P.563-567 (in Russ.)].

- Umetani K., Kodama Y., Nakamura T.et al. High prevalence of paroxysmal atrial fibrillation and/or atrial flutter in metabolic syndrome. Circ J. 2007 Feb;71(2):252-5. doi: 10.1253/circj.71.252

- Freiberg M.S., Pencina M.J., D’Agostino R.B. et al. BMI vs. waist circumference for identifying vascular risk. Obesity (Silver Spring). 2008;16(2):463-9. doi: 10.1038/oby.2007.75

- Lear S.A., Humphries K.H., Kohli S. et al. Visceral adipose tissue, a potential risk factor for carotid atherosclerosis. Results of the Multicultural Community Health Assessment Trial (M-CHAT). Stroke. 2007;38:2422-9. doi: 10.1161/STROKEAHA.107.484113

- Pichon T., Boeing H., Hoffmann C. et al. General and abdominal adiposity and risk of death in Europe. N Engl J Med. 2008;359(20):2105-2120. doi: 10.1056/NEJMoa0801891

- Bucholz E.M., Rathore S.S., Reid K.J. et al. Body mass index and mortality in acute myocardial infarction patients. Am J Med. 2012;125(8):796-803. doi: 10.1016/j.amjmed.2012.01.018

- Wienbergen H., Gitt A., Juenger C. Impact of the body mass index on occurrence and outcome of acute ST-elevation myocardial infarction. Clin Res Cardiol. 2008;97(2):83–88. doi: 10.1007/s00392-007-0585-x