Индивидуально-типологический подход к формированию здоровьесбережения школьников

Автор: Горелик В.В., Филиппова С.Н.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.22, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучить индивидуально-типологические механизмы процессов адаптации у школьников к физическим нагрузкам.

Школьники, дизрегуляции, сердечно-сосудистая система, вегетативная нервная система, вариабельность сердечного ритма

Короткий адрес: https://sciup.org/142245443

IDR: 142245443 | УДК: 57.017.5:57.016.4 | DOI: 10.19163/2658-4514-2025-22-1-31-39

Текст научной статьи Индивидуально-типологический подход к формированию здоровьесбережения школьников

doi:

Значительный вклад в ухудшение демографической ситуации в Российской Федерации вносит прогрессирующее в последние десятилетия понижение показателей здоровья контингентов детского населения [1]. Поскольку 30–50 % времени обучающиеся проводят в образовательном учреждении, то влияние учебной среды на здоровье детей является преобладающим [2, 3].

Ранжирование влияния факторов учебной среды на школьников показывает, что ведущим фактором являются учебные нагрузки, которые могут приводить к дезадаптации и нарушению здоровья [4].

Директивный перевод всех сторон учебного процесса на цифровизацию, то есть использование информационно-компьютерных технологий, привел к значительному возрастанию нагрузок в процессе обучения на физические, психологические и социально-коммуникативные составляющие интенсивного индивидуального развития детей [5]. В процессе индивидуального развития происходят реализация индивидуального генотипа человека во взаимодействии с условиями жизни с учетом учебы как ведущей деятельности и формирование индивидуального фенотипа [6]. Чтобы быть эффективным, влияние на здоровье контингентов школьников должно осуществляться на основе изучения переходных от здоровья к болезни индивидуальных донозологических функциональных состояний организма детей [7].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить индивидуально-типологические механизмы процессов адаптации у школьников к физическим нагрузкам.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в течение 2024 г. и включало три этапа.

На первом этапе (февраль) определяли исходные данные испытуемых, тип вегетативной регуляции в обеих группах – в ОГ (основная группа) и ГС (группа сравнения).

На втором этапе проводили занятия в ОГ по разработанной индивидуально-типологической программе (март – октябрь).

На третьем этапе проводили итоговое, контрольное диагностическое обследование школьников в ОГ и ГС (ноябрь).

В контингент обследуемых входили школьники 5-х классов 10–12 лет (60 мальчиков) школы № 32 г. Тольятти. В ОГ входили 30 мальчиков, школьники занимались по два урока физической культуры в неделю по 45 минут урок, два урока по коррекционно-развивающей программе, также по 45 минут урок. В ГС также входили 30 мальчиков, которые занимались физической культурой по два урока в неделю, два урока занимались спортивными играми – волейболом, баскетболом.

Школьники в ОГ и ГС сравнения были одного возраста, пола, функционального класса, группы здоровья (основная группа). Не имели отклонений в состоянии здоровья. Группы были однородны по своему составу.

Коррекционно-оздоровительная программа физического воспитания разработана на основе данных ВСР (табл. 1).

Исследовали ВСР и на основании полученных данных определяли типологию школьников по уровням вегетативной регуляции функций сердечно-сосудистой системы.

Таблица 1

|

Тип регуляции |

Характеристика типов нервно-вегетативной регуляции человека |

Дозировка типологически ориентированных коррегирующих физических упражнений |

Результат применения ФУ школьниками на уроках физического воспитания |

|

I |

УПЦР: умеренное преобладание центральной и симпатической регуляции показателей ритма ССС |

Применяли дозировку ФУ ниже допустимых норм: кратность, интенсивность занятий физических упражнений понижены |

Снижение мышечного тонуса, возрастание кровообращения и метаболизма мышц, нормализация процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга |

|

II |

ВПЦР: выраженное преобладание центральной и симпатической регуляции ритма ССС. Выраженное преобладание центральной регуляции над автономной |

Дозировка существенно ниже допустимых норм: понижались кратность, интенсивность физических упражнений. Использовали низкоинтенсивный бег аэробной направленности, физические упражнения для расслабления мышц |

Существенное снижение мышечного тонуса, восстановление баланса процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга |

|

III |

УПАР: умеренное преобладание автономной регуляции, парасимпатической активности. Оптимальное состояние регуляторных систем и тренированности |

Оптимальное состояние регуляторных систем позволяет использовать допустимые нормы (кратность, интенсивность физических упражнений, рекомендованные для половозрастных групп) |

Сбалансированные вегетативные показатели обеспечивают эффективное выполнение физических и умственных нагрузок |

|

IV |

ВПАР: выраженное преобладание автономной регуляции. Выраженное преобладание активности парасимпатического отдела ВНС над симпатическим. Этот тип регуляции может иметь как патологический, так и физиологический характер (у спортсменов) |

Предлагались дозированные упражнения для повышения общей физической подготовки и скоростной работы в связи с низкими показателями регуляторных систем |

Повышение двигательной активности, снижение вялости, пассивности на фоне некоторого повышения баланса возбуждения и торможения в коре головного мозга |

Коррекционно-оздоровительная программа физического воспитания

Типология осуществлялась в соответствии с классификацией Н. И. Шлык.

Выделено 4 типа регуляции, имеющих отличительные признаки управления функциями сердечно-сосудистой системы.

Школьников с отклоняющимися относительно нормы показателями ВСР выделяли в группы с различными типами вегетативной регуляции. С ними проводили занятия по физическому воспитанию с использованием физиологически обоснованной коррекционно-оздоровительной нагрузки на уроках физической культуры.

Для анализа ВСР использовали аппаратнопрограммный комплекс «Варикард 2.51». Комплекс обеспечивает реализацию всех основных методов анализа (статистический анализ, вариационная пульсометрия, автокорреляционный и спектральный анализ) и позволяет вычислять до 40 различных параметров, рекомендуемых как российскими, так и европейско-американскими стандартами. Показатели ВСР снимались в тече- ние 5 минут у сидящего на стуле школьника в изолированном помещении, перед уроком физической культуры. Стандартный протокол анализа осуществлялся в 5-минутных участках записи.

При этом оценивались: ЧСС (уд./мин) – частота сердечных сокращений, R–R (мс) – длительность кардиоинтервалов, MxDMn (мс) – разность между максимальным и минимальным значениями кардиоинтервалов, RMSSD (мс) – активность парасимпатического звена вегетативной регуляции, Amo 50/50 % (мс) – амплитуда моды, SI (усл. ед.) – стресс-индекс (индекс напряжения регуляторных систем), TP (мс²) – суммарная мощность спектра ВСР, HF (мс²) – значение суммарной мощности спектра высокочастотного компонента ВСР, LF (мс²) – значение суммарной мощности спектра низкочастотного компонента ВСР, VLF (мс²) – значение суммарной мощности спектра очень низкочастотного компонента ВСР, ULF (мс²) – значение суммарной мощности уль-транизкочастотного компонента спектра.

Методом математико-статистического анализа с использованием статистической программы SPSS версии 17.0 для Windows оценивали достоверность по T-критерию Стьюдента. В исследовании применялся дискриминантный анализ, расчет показателей канонической дискриминационной функции. При этом выборки были равномерные по количественному составу.

Представлены данные с достоверностью отличий p ≤ 0,05 в таблицах, параметры приведены в виде среднего (M) и ошибки среднего (m).

Соблюдение этических стандартов: Исследование одобрено локальным Комитетом по этике ТГУ, протокол № 2 от 10.01.2024.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В начале исследования были определены ТВР: с умеренным преобладанием центральной регуляции УПЦР (I тип); выраженным преобладанием центральной регуляции ВПЦР (II тип); умеренным преобладанием автономной регуляции УПАР (III тип); выраженным преобладанием автономной регуляции ВПАР (IV тип) (Шлык Н. И., и др., 2012). В ОГ и ГС установлены на начальном этапе исследования ТВР: I ТВР в ОГ – 19,5 %, в ГС – 17,5 %; II ТВР: в ОГ – 19 %, в ГС – 19 %; III ТВР: в ОГ – 43,5 %, в ГС – 43,5 %; IV ТВР: в ОГ – 18 %, в ГС – 20 %.

Использовалась физиологически обоснованная нагрузка на уроках физической культуры с учетом типов вегетативной регуляции учащихся.

Получены данные, представленные в табл. 4. Выявлено, что у детей с III типом регуляции сердечно-сосудистой системы наблюдаются оптимальные значения ВСР (табл. 2). У школьников с I, II, IV типами ВСР наблюдаются дезрегулятор-ные показатели ВСР (табл. 3).

Показатели регуляторных систем на

Таблица 2

|

Характеристики системы регуляции сердечного ритма |

Частные диагностические заключения |

Показатель/ значение |

Оценки в баллах |

Sympathicus |

|

А. Суммарный эффект регуляции |

Умеренная тахикардия |

HR = 82,7 |

1 |

-0,13 |

|

Б. Функции автоматизма |

Нарушение ритма не выявлено |

SDNN = 57 |

0 |

-0,11 |

|

В. Вазомоторный (сосудистый) центр |

Равновесие симпатического и парасимпатического отделов вегетативной системы |

SI = 99 |

0 |

-0,15 |

|

Г. Вазомоторный (сосудистый) центр |

Нормальная активность подкоркового сердечно-сосудистого центра |

PLF = 35, 0 |

0 |

-0,36 |

|

Д. Степень централизации управления |

Нормальная активность центральных уровней регуляции |

PVLF = 39,5 |

0 |

2,53 |

|

Показатель активности регуляторных систем ПАРС + (IRSA+): 1(-0 + 1) |

НТИ: 2 |

|||

Таблица 3

Показатели регуляторных систем на конечном этапе исследования в ГС

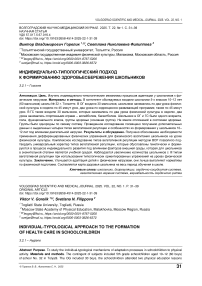

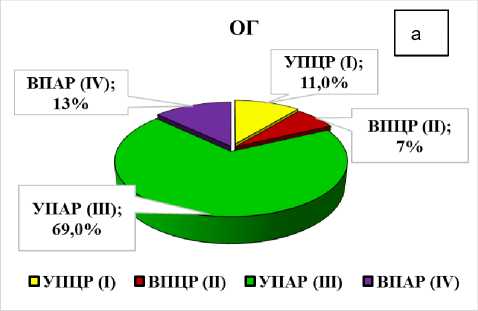

В конце исследования наблюдался рост числа детей с оптимальным III типом регуляции (рис. 1). Так, до занятий число школьников с II ти- пом регуляции в ОГ составляло 43,5 %, а после занятий это число возросло до 69 % (табл. 2, 4). Вследствие дизрегуляции школьники, оказавшиеся в I, II, IV типах регуляции, при использовании соответствующих скорректированных индивидуально подобранных физических упражнений переходят в III тип регуляции. Так, с умеренным преобладанием центральной регуляции в начале исследования с I типом было в ОГ – 19,5 %, в конце исследования ОГ – 11 %. С выраженным преобладанием центральной регуляции II типа в ОГ было – 19 %, в конце исследования ОГ – 7 %. С выраженным преобладанием автономной регуляции IV типа в ОГ – 18 %, в конце в ОГ – 13 % (табл. 2, 4). В ГС с умеренным преобладанием центральной регуляции в начале исследо- вания с I типом было в – 17,5 %, в конце ГС – 18 %. С выраженным преобладанием центральной регуляции II типа в ГС было – 19 %, в конце исследования ГС – 19 %. С выраженным преобладанием автономной регуляции IV типа в ГС – 18 %, в конце в ГС – 20 %. С III типом регуляции в ГС в начале исследования было 43,5 %, а после занятий – до 44 % (рис. 1, табл. 4). В ОГ наблюдаются прирост школьников с III типом регуляции и уменьшение учащихся с I, II, IV типами ВСР, при этом наблюдается большее количество достоверных результатов, чем в ГС. В ГС значимых изменений не наблюдалось (табл. 2, 4).

Рис. 1. Соотношение типов вегетативной регуляции у школьников в конце исследования в ОГ и ГС в %: а – ОГ; б – ГС

Таблица 4

|

ЧСС, уд./мин |

R–R, мс |

MxDMn, мс |

RMSSD, мс |

Amo 50 / 50 %, мс |

SI, усл. ед. |

TP, мс² |

HF, мс² |

LF, мс² |

VLF, мс² |

ULF, мс² |

||

|

с s 1- |

ЭОГ |

85,7 ± 1* |

706 ± 15,5* |

215 ± 9* |

32,1 ± 1,5 |

35,9 ± 4,9 |

116,5 ± 14 |

2 74 ± 51 |

837 ± 18,7* |

719 ± 36,8 |

400 ± 27,8 |

274 ± 13,9* |

|

КГС |

88,3 ± 1 |

646 ± 24,5 |

209 ± 5 |

31 ± 2,9 |

47,9 ± 3,7 |

138,2 ± 14 |

2172 ± 153 |

795 ± 70,8* |

687,1 ± 40,2 |

364,3 ± 37,1 |

220 ± 46,2* |

|

|

с s 1- |

ЭОГ |

88,3 ± 1 |

714 ± 13,7* |

219 ± 11 |

30 ± 1,3* |

58,5 ± 1,2* |

263,6 ± 14 |

1342 ± 69 |

558 ± 43,4 |

469,3 ± 22,7 |

169,6 ± 5,5* |

146,2 ± 11,4 |

|

КГС |

91 ± 0,8 |

678 ± 6,8 |

203 ± 7* |

27,3 ± 2,5 |

67,9 ± 1,7 |

309 ± 10,4 |

1163 ± 23* |

454,7 ± 15,8 |

395,2 ± 13,0 |

159,4 ± 3,6 |

157,2 ± 0,7 |

|

|

с s 1- |

ЭОГ |

74 ± 0,3** |

792,4 ± 10* |

383 ± 10 |

75,1 ± 4,3 |

25,1 ± 0,9* |

51,4 ± 2,3* |

4715 ± 71* |

2264 ± 132 |

1673 ± 146* |

429,8 ± 44,4 |

290,5 ± 25,4 |

|

КГС |

79 ± 0,4* |

714 ± 7,1 |

344 ± 6* |

64 ± 3,9* |

38,1 ± 1,83 |

55,7 ± 3,7* |

4243 ± 91 |

1862,7 ± 64 |

1509 ± 110 |

539,6 ± 50,5 |

349,8 ± 22 |

|

|

с s 1- |

ЭОГ |

67,6 ± 1** |

824 ± 9,7** |

533 ± 10* |

123 ± 5,7 |

19,6 ± 1,1* |

22,9 ± 1,04 |

11076 ± 510 |

6450 ± 184 |

2599 ± 88,6 |

778 ± 43,7 |

333,4 ± 33,1 |

|

КГС |

72 ± 1,3 |

815 ± 10,2* |

485 ± 14* |

110 ± 9,2 |

27,6 ± 0,49 |

24,2 ± 1,12 |

10831 ± 309 |

4598 ± 270 |

2420 ± 266 |

502 ± 175,9 |

358 ± 134,1 |

|

Показатели ВСР на конечном этапе исследования в ОГ и ГС у обучающихся школьников с I, II, III, IV типами вегетативной регуляции

Примечание: ЧСС, (уд./мин) – частота сердечных сокращений; R–R (мс) – длительность кардиоинтервалов; MxDMn (мс) – разность между максимальным и минимальным значениями кардиоинтервалов; RMSSD (мс) – активность парасимпатического звена вегетативной регуляции; Amo 50/50 %, (мс) – амплитуда моды; SI (усл. ед.) – стресс-индекс (индекс напряжения регуляторных систем); TP (мс²) – суммарная мощность спектра ВСР; HF (мс²) – значение суммарной мощности спектра высокочастотного компонента ВСР; LF (мс²) – значение суммарной мощности спектра низкочастотного компонента ВСР; VLF (мс²) – значение суммарной мощности спектра очень низкочастотного компонента ВСР; ULF (мс²) – значение суммарной мощности ультранизкочастотного компонента спектра;

М – средняя арифметическая; m – ошибка среднего арифметического; p – показатель достоверности; p < 0,05*; p < 0,01**.

С учетом типов ВСР формируются новое адаптивное состояние организма и поведение индивида, обеспечивающее наиболее благоприятное приспособление школьника к учебной деятельности.

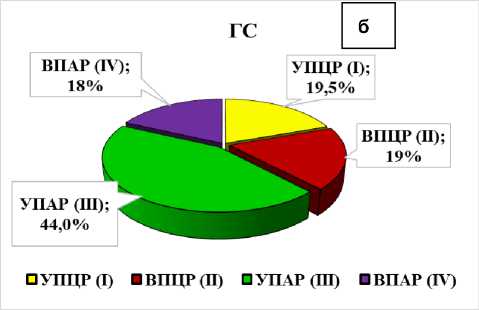

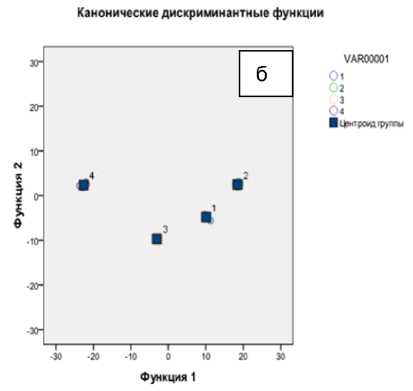

Подбор эффективной и безопасной физической нагрузки на уроках физической культуры на основе типов вегетативной регуляции обеспечит новую парадигму развития физического вос- питания школьников. По дискриминантному анализу в начале исследования в ОГ отмечается распределение центроидов групп по типам вегетативной регуляции в разных квадрантах, I и II типы располагаются в положительных квадрантах и не приближены друг к другу. Показатели IV типа находятся в отрицательной плоскости квадранта. Центроид III типа приближен к нулевой позиции (рис. 2).

Канонические дискриминантные функции

Функция 1

VAR00001

И Центроид группы

Рис. 2. Распределение центроидов групп по типам вегетативной регуляции на начальном этапе исследования в ОГ (а) и ГС (б)

По дискриминантному анализу в ГС центроиды групп по ТВР в начале исследования распределены в таких же квадрантах, как и в ОГ, I и II типы отмечаются в положительных квадрантах, показатели IV типа находятся в отрицательной плоскости квадранта, центроид III типа приближен к нулевой позиции, как и в ОГ (рис. 1).

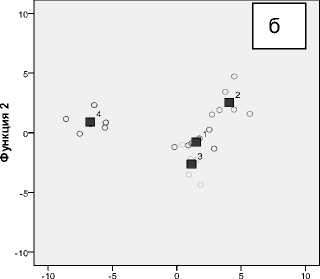

По дискриминантному анализу в ОГ вследствие применения типологически ориентированных упражнений в конце исследования наблюдается перераспределение центроидов групп по типам вегетативной регуляции: в начале исследования они располагались в разных квадрантах, в конце – I тип перемещается к центроиду III типа в положительную плоскость квадранта, что свидетельствует об оптимизации деятельности сердечно-сосудистой системы у детей I типа ВР.

Показатели II, IV типов ВР остаются в своей плоскости квадранта и не имеют динамики перераспределения. При этом в ОГ отмечается более выраженный вариационный размах показателей в сравнении с ГС, что свидетельствует, по-видимому, о меньшем напряжении адаптационных способностей организма школьников и о достаточно оптимальных показателях сердечно-сосудистой системы обучающихся (рис. 3).

Дискриминационный анализ, проведенный в ГС в конце исследования, не выявил значительных изменений по дискриминантной функции. I и II типы также располагаются в положительной плоскости квадранта.

Показатели IV типа находятся в отрицательной плоскости квадранта. Центроид III типа приближен к нулевой позиции. При этом установ- лено приближение I и II типов друг к другу, но к III оптимальному типу ВР не наблюдается приближение. В ГС также увеличивается вариационный размах, но он меньше в сравнении с ОГ, что свидетельствует о более низких адаптационных воз- можностях организма школьников (рис. 3). Показатели дискриминантной функции подтверждают перераспределение физиологических показателей ВСР вследствие применения типологически ориентированных физических упражнений.

Канонические дискриминантные функции

Функция 1

Канонические дискриминантные функции

VAR00001

И Цент роид группы

И Центроид группы

Функция 1

Рис. 3. Распределение центроидов групп по типам вегетативной регуляции на конечном этапе исследования в ОГ и ГС

VAR00001

В предыдущих работах Н. И. Шлык (2019), Р. М. Баевский (2023), И. А. Криволапчук и др. (2017) констатировалось только количественное увеличение школьников с оптимальным состоянием регуляторных систем, а мы подтвердили это методами математической статистики, выявив однородные дискриминантные группы, представляющие собой математические модельные показатели изучаемых типов вегетативной регуляции.

Поэтапное ухудшение здоровья, предшествующее проявлению нозологических форм патологий, вызвано истощением регуляторных возможностей адаптации человека, снижением ее резервов. У школьников в условиях повышенных учебных нагрузок проявляется несоответствие учебных требований возможностям их здоровья. Создание современных цифровых технологий позволяет регистрировать показатели регуляторных воздействий на сердечно-сосудистую систему, уровни здоровья и адаптации школьников под влиянием высоких учебных нагрузок цифровой образовательной среды [8, 9].

Результаты проведенной исследовательской работы показали, что выделенные Н. И. Шлык (2012) типы вегетативной регуляции у предпубер-татного возраста мальчиков 10–12 лет в покое, привычных условиях являются устойчивыми индивидуальными свойствами детей, которые можно сравнить с типами высшей нервной деятельности, выделенными и обоснованными И. П. Пав- ловым. Типы вегетативной регуляции определяют индивидуально-типологическое реагирование на физические нагрузки, средовые воздействия, определяют индивидуальный уровень регуляторных процессов, формирующих адаптацию и здоровье организма [10, 11].

Мы установили, что уменьшается показатель стресс-индекса Si в ЭГ после применения типологически ориентированных физических упражнений. При снижении Si происходит возрастание парасимпатической системы , восстанавливаются процессы саморегуляции, функций сердечно-сосудистой системы, функционального состояния организма школьников. Это подтверждается в исследованиях Н. И. Шлык (2009), Т. В. Потупчик и др. (2012), И. А Криволапчук и др. (2017), Ф. Г. Ситдиков и др. (2020). В этих работах раскрываются особенности адаптации к физической нагрузке на основе показателей ВСР.

Наши исследования подтверждают результаты, полученные Н. И Шлык (2012), также наблюдается увеличение количества школьников с III типом вегетативной регуляции при использовании типологически ориентированных упражнений на уроках физической культуры.

В работах В. В. Колпакова и др. (2020) также отмечается, что коррекционно-оздоровительная направленность физического воспитания возрастает на занятиях с учетом типов вегетативной регуляции. Е. А. Гаврилова и др. считают (2023), что специальные упражнения с учетом типов вегетативной регуляции способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и предупреждают сосудистую катастрофу на занятиях физическим воспитанием.

Мы в своих исследованиях установили, что улучшается адаптация детей к физическим нагрузкам, они лучше выполняют нормативы по физической подготовке. Составляется карта здоровья школьника за период его обучения. Вегетативная нервная система является важным регулятором процессов длительной адаптации и стрессовых реакций [12, 13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты вариабельности сердечного ритма учащихся в общеобразовательных школах превращается в один из ведущих методов диагностики функционального состояния и адапта- ционных возможностей учащихся. Контроль этих показателей необходим для организации учебного процесса и построения на уроке физической культуры режима двигательной активности с учетом состояния регуляторных систем организма школьников.

Можно заключить, что педагогам по физической культуре и спортивным тренерам должен быть доступен для широкого использования метод ВСР, который позволяет исследовать индивидуально-типологический «портрет» регуляторных систем, адаптации и здоровья занимающихся, в том числе детского возраста в процессе индивидуального развития. Это делает возможным в режиме мониторинга наблюдать и оценивать динамику его функционального состояния, показатели адаптации, здоровья и осуществлять индивидуализированные воздействия средствами и методами физического воспитания.