Индивидуальные характеристики опосредованного управления ритмом сердца при ступенчатой физической нагрузке

Автор: Горшкова Марина Николаевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 14, 2009 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что в период ступенчато повышающейся нагрузки механизмы управления сердцем настраивают его на соответствующее ускорение сокращений. В период снижения нагрузки ДСЦ испытуемых оказывается существенно ниже задаваемой, что мы рассматриваем как проявление инерции доминанты ускорения ЧСС в первом периоде нагрузки. Данное расхождение задаваемого и реального РС во второй части эксперимента объясняется также тем, что на фоне постепенного снижения тяжести работы поисковое напряжение механизмов регуляции РС достаточно стабильно.

Ритм сердца, автокорреляционная функция, мода, коэффициент вариативности, дисперсия

Короткий адрес: https://sciup.org/146116247

IDR: 146116247 | УДК: 612.4:612.452:612.126

Текст научной статьи Индивидуальные характеристики опосредованного управления ритмом сердца при ступенчатой физической нагрузке

Изменение ритма сердца (РС) является универсальной реакцией организма на любое экзо- или эндогенное воздействие, причем различные уровни управления сердечной деятельностью отражаются на вариативности ее периодических составляющих различной частоты и амплитуды [3; 5; 9; 10; 13]. Поэтому достаточно надежный способ изучения механизмов регуляции физиологических функций сердца – это исследование и анализ вариаций его ритмической активности. В колебаниях структуры РС – дыхательных и недыхательных волнах, апериодических и переходных процессах, фрактальности – проявляется многоуровневость характера сердечной регуляции.

Положения о прямом, произвольном управлении сердцем в настоящее время получили негативную оценку, тогда как вопрос о различных формах косвенного влияния на данную функцию, включая автокардиолидирование [1; 8], остается открытым, тем более что в данной ситуации многое зависит от индивидуальных особенностей.

Индивидуальный анализ такой полифакторной функции, как РС, позволяет на достаточно больших статистических массивах наиболее глубоко изучить механизмы и закономерности управления сердечной деятельностью в различных, вплоть до экстремальных, условиях. Не случайно, такая форма исследований находит широкое применение прежде всего в космических полетах [12]. Исходя из вышеизложенного, считаем возможным изучение индивидуальных характеристик ряда параметров РС, несущих информацию о различных нюансах системы многоуровневой регуляции сердца, особенно в аспекте изучения возможностей произвольного управления им.

Цель нашего сообщения – дать физиологическую оценку ориентированному воспроизведению параметров РС посредством произвольного варьирования мощностью выполняемой работы при ступенчато повышающейся нагрузке с последующим ее аналогичным понижением.

Методика. Эксперименты проведены с участием в качестве испытуемых двух практически здоровых, физически нетренированных мужчин в возрасте 25 лет и 24 года. В 1-й серии опытов после 7 – 8-минутного привыкания к исходному положению сидя на велоэргометре КЕ-12 пульсотахометром О-84 регистрировались до 120 циклов сердечных сокращений. Затем испытуемые в течение 5 мин выполняли педалирование с нагрузкой в 150 Вт, визуально ориентируясь на табло велоэргометра, тогда как показатели длительности сердечного цикла (ДСЦ) воспроизводились на мониторе компьютера. Интенсивность задаваемой работы была нами определена опытным путем [7] и принята как оптимальная, поскольку она вполне достаточна, чтобы вызвать смену уровня, или контура, управления сердечной деятельностью [2; 3].

%

--------I-------------------I-------------------I-------------------I-------------------I-------------------I-------------------I-------------------!-------------------!-------------------!-------------------! мин исх 1 2 3 45 67 8910

Рис. 1. Схема проведения эксперимента с использованием ступенчато повышающейся (1; 2; 3) и понижающейся (4; 5; 6) нагрузки, по предъявляемой ДСЦ в процентах от установленной при нагрузочном максимуме, а также в период восстановления (8 – 10)

Во 2-й серии испытуемые в аналогичных условиях, после регистрации исходной ДСЦ в течение 5 мин выполняли поминутную ступенчатую работу на велоэргометре, с визуальной ориентировкой на монитор компьютера и воспроизведением значения ДСЦ посредством произвольной коррекции интенсивности нагрузки. На 1-й ступени работы испытуемому предлагалось воспроизводить значение ДСЦ в 20 % от величины разницы между исходной и максимальной ДСЦ, полученной в 1-й серии. На 2-й ступени нагрузка составляла 40 %, и на 3-й – 60 %, после чего на 4-й и 5-й мин осуществлялось идентичное снижение нагрузки до 40 и 20 %, затем работа прекращалась и на 3 – 4-й мин восстановительного периода (9 – 10-я мин эксперимента) осуществлялась заключительная регистрация РС (рис. 1).

Такие достаточно удаленные от максимальных значений пульсовые ориентиры были избраны нами, чтобы подчеркнуть момент управления РС с минимальным влиянием на него величины физической нагрузки как таковой.

Длительность межсерийного интервала составляла не менее недели во избежание развития привыкания к нагрузке и проявления признаков физической тренированности. Регистрация РС в обеих сериях экспериментов проводилась посредством специальной компьютерной программы «Pulse», с использованием пульсотахометра О-84 и специального преобразующего устройства. При этом автоматически рассчитывались параметры РС в виде числа циклов кардиоинтервалограммы (КИГ) в соответствии с временем работы на каждой ступени нагрузки. Вычислялись математическое ожидание ДСЦ (Х) и его ошибка (m), стандартное отклонение (S), дисперсия (D), мода (Мо) и ее амплитуда (аМо), а также коэффициент вариативности ДСЦ (Сv). Статистический анализ РС предусматривал демонстрацию интервалограмм и построение полигонов распределения кардиоинтервалов, а для установления внутренней связи изучаемых процессов проводилась графическая регистрация автокорреляционной функции (АКФ) с анализом коэффициента корреляции по первому сдвигу массива (r1). Для описания хаосогенности данных ритмических процессов РС вычислялся нормированный размах по методу Харста, характеризующему фрактальную размерность, рассчитанную по специальной методике [4; 14]. Зарегистрировано и проанализировано 20 кардиоинтервалограмм (КИГ), причем задаваемые КИГ рассчитаны по максимальным результатам измерений в 1-й серии.

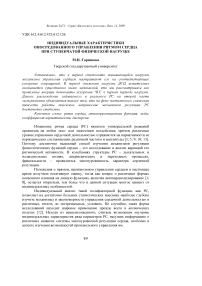

Результаты и их обсуждение . Для проведения испытаний отобраны двое испытуемых с практически диаметрально противоположными формами регуляции РС перед выполнением задаваемой нагрузки. У испытуемого О(25 лет) в исходном состоянии зарегистрирован повышенный тонус симпатической нервной системы, так как показатель ДСЦ идентичен ЧСС в 105 уд/мин, Мо – 0,572 с, амплитуда вариационного размаха – 0,157 с [12] на фоне повышенного показателя аМо в исходном состоянии (36 %). В течение первых 4 мин работы ДСЦ ступенчато уменьшалась, вплоть до 4-й мин, т. е. до начала снижения нагрузки, и лишь к 5-й мин ДСЦ оказалась несколько увеличенной. В период восстановления данный показатель продолжал удлиняться, не достигая, однако, исходного уровня (рис. 2, табл. 1).

1,2

0,8

0,6

0,4

*** А м* * ^ L Tw

0,2

исх

2345восстан

Рис. 2. Кардиоинтервалограмма испытуемого О(25 лет)

Изменения показателей РС (Х±m)

при ступенчатой нагрузке у испытуемого О(25 лет)

Таблица 1

|

Показатели |

Характер задаваемой нагрузки |

Восста-новле-ние |

||||||

|

исходное состоя ние |

повышение |

максимум |

понижение |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||||

|

Предлагаемая ДСЦ (с) |

0,538 |

0,508 |

0,480 |

0,457 |

0,480 |

0,508 |

0,527 |

|

|

x

cti О к d> S X d> X X |

ДСЦ |

0,578 ±0,002 |

0,500 ±0,003 |

0,445 ±0,004 |

0,429 ±0,006 |

0,401 ±0,005 |

0,421 ±0,008 |

0,489 ±0,004 |

|

Показатель Харста (О.Е.) |

0,954 ±0,027 |

1,162 ±0,035 |

0,769 ±0,009 |

0,615 ±0,012 |

1,076 ±0,024 |

1,133 ±0,016 |

0,841 ±0,020 |

|

|

r1 (О.Е.) |

-0,040 ±0,091 |

0,265 ±0,084 |

0,336 ±0,080 |

0,124 ±0,089 |

0,182 ±0,088 |

0,679 ±0,049 |

-0,055 ±0,091 |

|

|

Зареги-стриро-ванная нагрузка (W) |

0 |

170,169 |

164,269 |

189,836 |

150 |

144,602 |

0 |

|

Поскольку ДСЦ в определенной мере отражает баланс между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы (ВНС) в рефлекторной регуляции РС, можно предположить, что у испытуемого до 5-й мин работы тонус симпатической нервной системы последовательно повышается и остается еще некоторое время повышенным. Объяснить это вероятнее всего можно инерцией доминанты [13], образовавшейся в период повышения нагрузки. Мо, в определенной мере имитирующая ДСЦ, во время нагрузки, естественно, уменьшается и смещается влево, а при восстановлении возрастает вновь, т. е. так же, как и аМо, изменяется волнообразно в процессе всего эксперимента. В целом представленные показатели свидетельствуют о наиболее вероятном высоком уровне управления РС со стороны супраспинальных структур. Их изменения не всегда синхронны, что свидетельствует об определенных вариациях взаимно компенсирующей регуляторной интенсивности симпатического, парасимпатического и гормонального компонентов в регуляции РС при выполнении экспериментальной нагрузки (табл. 1). Наиболее тесная линейная корреляция у данного испытуемого наблюдается между изменениями Мо и ДСЦ (r = 0,982; P<0,05), тогда как между изменениями ДСЦ и аМо она практически отсутствует (r = -0,472), что косвенно характеризует обычную для периода поиска вариативность механизмов централизации управления РС (табл. 2).

Таблица 2

Лонгитудинальная корреляция показателей РС испытуемого О(25 лет)

|

Предложен-ная ДСЦ |

Реальная ДСЦ |

Нагрузка |

Мо |

аМо |

D |

ПХ |

Сv |

r1 |

|

|

Предложенная ДСЦ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Реальная ДСЦ |

0,769 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Нагрузка |

-0,836 |

-0,708 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Мо |

0,798 |

0,982 |

-0,744 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

аМо |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

D |

- |

-0,676 |

- |

-0,758 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

ПХ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Cv |

- |

-0,838 |

- |

-0,896 |

- |

0,967 |

- |

- |

- |

|

r1 |

- |

- |

- |

- |

- |

0,787 |

- |

0,746 |

- |

Примечание. Жирным шрифтом обозначены коэффициенты корреляции достоверностью P≤0,01, обычным – P≤0,05; ПХ – показатель Харста.

Дисперсия ДСЦ также изменяется волнообразно, причем во время повышения нагрузки ее значение увеличивается (с 0,0004 с в исходном состоянии до 0,0039 с на 3-й мин), характеризуя, вероятнее всего, также поисковую реакцию в системе управления механизмами регуляции сердца. На 4-й ступени значение показателя снижается до 0,003 с, снова повышаясь на 5-й до 0,007, со снижением в период восстановления (0,002 с). Это обусловлено периодическим усилением влияния центров блуждающих нервов и рострального гипоталамуса на РС, способствующим повышению дисперсности данного процесса. Установлено также, что при произвольном управлении нагрузкой достижение ее максимума характеризуется высокой и хаотичностью и дисперсностью КИГ, судя по динамике коэффициента вариативности ДСЦ, возрастающего при повышении нагрузки. В то же время параметр r1 АКФ, в исходном состоянии близкий к нулевому, в начале работы повышается, свидетельствуя о проявлении низкочастотных волн высоких порядков, генерируемых, вероятнее всего, подкорковыми структурами головного мозга. Изменения показателей D, Сv и r1 обнаруживают высокую лонгитудинальную взаимную корреляцию (табл. 2), т. е. изменяются пропорционально, причем Сv и D отрицательно коррелируют с Мо (Р<0,01).

1,2

0,2

исх 1 23 45восстан

Рис. 3. Кардиоинтервалограмма испытуемого М(24 года)

У испытуемого М(24 года), значение ДСЦ, составлявшее в исходном состоянии 1,048 с, уменьшается на протяжении четырех минут работы, увеличиваясь на 5-й мин несколько снижаясь при восстановлении (рис. 3, табл. 3).

В данном случае в регуляции РС испытуемого более выражено влияние центров n. Vagus, тем более, что Мо изменяется неравномерно, возрастая в течение первых 3 мин работы, снижаясь на 4-й мин, вновь возрастая на 5-й и уменьшается в процессе восстановления. Вполне вероятно, что такая изменчивость моды может свидетельствовать о периодической активации центров блуждающих нервов как компенсаторной реакции на мышечную работу, сопровождаемую симпатикотонией. Амплитудный показатель Мо, снижается на 1-й и 2-й минутах работы, возрастает на 3-й и 4-й, снижается на 5-й и вновь возрастает при восстановлении, превышая исходное значение. Таким образом, в процессе ступенчатой физической нагрузки в регуляторных механизмах сердца испытуемого М наблюдается своеобразная «вагосимпатическая игра», если считать, что значения Мо и аМо свидетельствуют о вариабельности влияния данных центров ВНС в течение всего эксперимента.

Таблица 3 Изменения показателей РС (Х±m)

при ступенчатой нагрузке у испытуемого М(24 года)

|

Показатели |

Характер задаваемой нагрузки |

Восста новле-ние |

||||||

|

исходное состояние |

повышение |

максимум |

понижение |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||||

|

Предлагаемая ДСЦ (с) |

1,048 |

0,854 |

0,721 |

0,624 |

0,721 |

0,854 |

0,709 |

|

|

s 5 8 й о с 3 § и 2 S & с 2 m |

ДСЦ |

0,948 ±0,007 |

0,868 ±0,019 |

0,754 ±0,021 |

0,672 ±0,014 |

0,603 ±0,014 |

0,697 ±0,018 |

0,653 ±0,004 |

|

Показатель Харста (О.Е.) |

1,237 ±0,035 |

1,448 ±0,039 |

1,451 ±0,024 |

1,255 ±0,040 |

1,339 ±0,028 |

1,314 ±0,259 |

1,528 ±0,045 |

|

|

r1 (О.Е.) |

0,003 ±0,056 |

0,027 ±0,056 |

0,045 ±0,056 |

0,034 ±0,056 |

0,041 ±0,056 |

0,038 ±0,056 |

0,003 ±0,056 |

|

|

Зарегист рирован-ная нагрузка (W) |

0 |

150 |

156,402 |

160,335 |

150 |

146,569 |

0 |

|

Дисперсия ДСЦ возрастает на первых двух ступенях работы (с 0,003 с в исходном состоянии до 0,027 с на 2-й мин), на 3-й снижается до 0,011 с, вновь возрастая на 4-й и 5-й (0,020 с) с последующим очередным снижением в период восстановления до 0,001 с без достижения исходного значения. Это свидетельствует о повышении ригидности РС как периодического процесса при максимальной нагрузке и, соответственно, об усилении централизации его в данный момент. Фрактальность РС снижается на первых двух минутах работы (показатель Харста возрастает), возрастает на 3-й, снижается на 4-й, несколько увеличивается на 5-й мин, существенно уменьшается при восстановлении, оставаясь ниже исходного уровня. Коэффициент вариативности ДСЦ увеличивается на 1-й и 2-й мин работы, снижается на 3-й мин и до окончания работы возрастает, снижаясь при восстановлении практически до исходного уровня. Таким образом, в момент максимальной нагрузки влияние парасимпатического отдела ВНС, естественно, снижается.

Параметр автокорреляционной функции (r1) РС, несколько уменьшается на 1-й мин работы, увеличивается на 2-й, вновь снижается на 3-й, возрастая на 4й мин (табл. 3), с явной тенденцией к параллелизму изменений с дисперсией и вариабельностью РС в процессе эксперимента. Это может быть рассмотрено как свидетельство определенной стабильности периодического влияния парасимпатической составляющей на функции сердца. В целом в соответствии с правилом Баркрофта [15] можно с определенной долей уверенности сделать заключение о менее выраженном напряжении механизмов регуляции сердца в процессе эксперимента у испытуемого М, поскольку достоверных корреляций у него гораздо меньше (9), по сравнению с испытуемым О (13) (табл. 4).

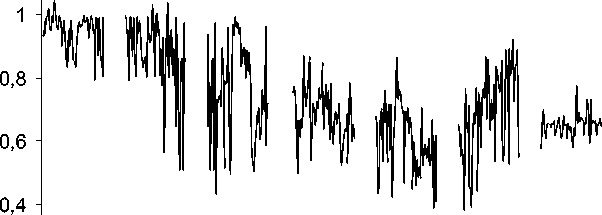

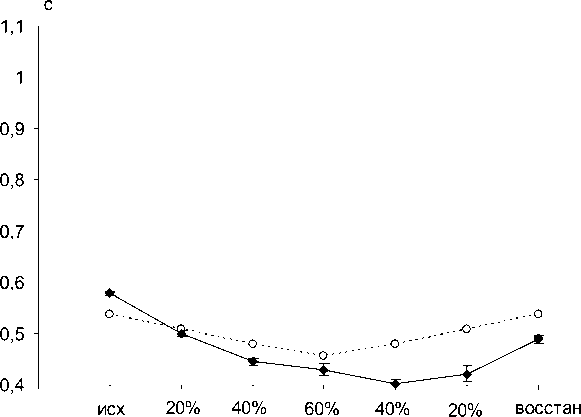

Таким образом, у испытуемых, выполняющих ступенчатую «регулирующую» работу происходит закономерная смена уровней регуляции РС с централизацией управления его ритмической активностью. Несмотря на идентичные значения предложенной ДСЦ при ступенчатом усилении и последующем ослаблении нагрузки, экспериментальные показатели, особенно в конце эксперимента, снижены (рис. 4).

Таблица 4

Лонгитудинальная корреляция показателей РС испытуемого М(24 года)

|

Пред-ложе нная ДСЦ |

Реальная ДСЦ |

Нагрузка |

Мо |

аМо |

D |

ПХ |

Сv |

r1 |

|

|

Предложе н-ная ДСЦ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Реальная ДСЦ |

0,820 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Нагрузка |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Мо |

- |

0, 878 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

аМо |

- |

- |

-0,791 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

D |

- |

- |

0,811 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

ПХ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Cv |

- |

- |

0,944 |

- |

- |

0,909 |

- |

- |

- |

|

r1 |

- |

- |

0,944 |

- |

- |

0,814 |

- |

0,977 |

- |

Примечание. Жирным шрифтом обозначены коэффициенты корреляции достоверностью P≤0,01, обычным – P≤0,05, ПХ – показатель Харста.

Б

с

1,1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4 н1111111 исх 20% 40% 60% 40% 20% восстан

Рис. 4. Изменение реальной ДСЦ (темные кружки со сплошной линией) на фоне задаваемой (светлые с пунктирной) при выполнении двигательной ступенчатой пробы испытуемыми О(А) и М(Б)

1с

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3 П I I I I I I I I с

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1

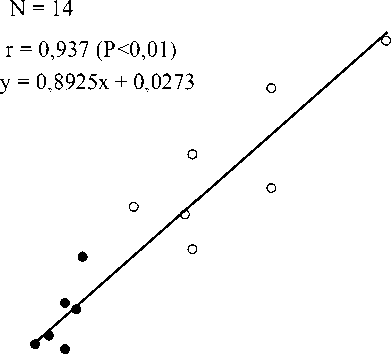

Рис. 5. Корреляция предлагаемой ДСЦ (абсцисса) и полученной в эксперименте (ордината) при выполнении ступенчатой пробы по данным испытуемых О(темные кружки) и М(светлые кружки)

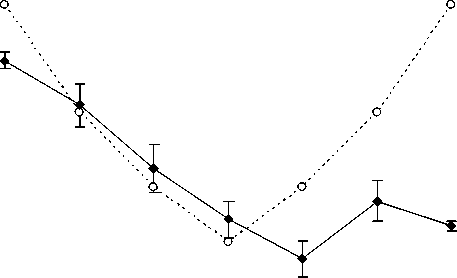

Такое несоответствие экспериментальных и предложенных значений ДСЦ, мы объясняем индивидуальными особенностями систем регуляции РС испытуемых. Тем не менее корреляционный и регрессионный анализ изменений, регулируемых ДСЦ, четко выявляет их однонаправленный характер (рис. 5).

Полученные результаты имеют предварительный характер и открывает определенные перспективы изучения данной актуальной проблемы.

Выводы . 1. При проведении эксперимента у испытуемых наблюдаются типичные изменения РС, обусловленные сменой контуров управления сердечной деятельностью, характер которой определяется как величиной нагрузки, так и особенностями поисковой функции сердца.

-

2. В первой половине эксперимента – в период ступенчато повышающейся нагрузки – механизмы управления сердцем настраивают его на соответствующее ускорение сокращений. В период снижения нагрузки ДСЦ у обоих испытуемых оказывается существенно ниже задаваемой, что мы рассматриваем как проявление инерции доминанты ускорения ЧСС в первом периоде нагрузки.

-

3. С точки зрения физиологии трудовых процессов данное расхождение задаваемого и реального РС в конце эксперимента объясняется тем, что постепенное увеличение тяжести работы сменяется ее снижением, а напряжение механизмов регулирования РС в процессе поиска остается достаточно стабильным.

-

4. Эксперимент выявляет индивидуальные особенности напряжения механизмов регуляции сердца при опосредованном управлении ритмом сердечных сокращений. В то же время корреляция задаваемой и воспроизводимой ДСЦ по данным двух испытуемых (r = 0,937; P<0,01) обнаруживает общую направленность, подчиняясь одному линейному уравнению.

Tver State University

It has been found, that mechanisms of cardiac rhythm control tune it by corresponding acceleration of heart beats under gradually increased physical activity. Upon the decrease of physical activity the length of heart cycle of examinees becomes significantly lower than expected, which we consider as a manifestation of inertia in acceleration dominant of frequency of heart beats in the first period of physical activity. Mentioned discrepancy of theoretical and empirical cardiac rhythms in the second part of experiment is related to the relative stability of adaptive ability of cardiac rhythm control mechanisms under the gradual decrease of physical activity.