Индивидуальный подход к диагностике увеита туберкулезной этиологии: от теории к практике

Автор: Гамзаев М.Г., Булдаков И.А., Козлова М.И., Романова Д.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 3 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Внутриглазной туберкулез - великий мистификатор различных форм увеита, и его надо ставить в первый ряд в дифференциальной диагностике любого типа внутриглазного воспаления, а также четко дифференцировать его от других этиологий поражения хориоидеи, что представляет определенные сложности ввиду разнообразия, мозаичности, зачастую нетипичности клиники туберкулезного процесса. В статье представлено клиническое наблюдение увеита туберкулезного генеза, у больной Д. 61 года, который хорошо купировался неспецифической противовоспалительной терапией и антибактериальными препаратами. При проведении и оценки результатов дополнительных исследований, таких как компьютерная томография органов грудной клетки и высокоспецифичного TSPOT.TB теста было заподозрено наличие латентной туберкулезной инфекции у пациентки. В результате была поставлена проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР), по результатам которой авторы получили выраженную очаговую реакцию со стороны глаза. Таким образом, впервые в мировом научном сообществе представлена клиническая картина выраженной реакции глаза на пробу с АТР, так как на данный момент среди доступных источников отечественной и зарубежной литературы нет сведений, описывающих такую же реакцию на пробу с АТР, как в представленном клиническом примере. Автора отмечают, что неординарность течения туберкулеза зрительного анализатора обязывает врача правильно собирать анамнез, выбирать актуальные методы диагностики, верно оценивать их результаты и проводить оценку эффективности противотуберкулезной терапии.

Туберкулез глаза, проба с атр, увеит, противотуберкулезная терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/140307427

IDR: 140307427 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_3_153

Текст научной статьи Индивидуальный подход к диагностике увеита туберкулезной этиологии: от теории к практике

Актуальность

Глазной туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое Micoba-cterium tuberculosis. Он имеет различные механизмы и способы передачи и может поражать практически любую ткань зрительного анализатора и окружающих его структур: глазницу и вспомогательный аппарат, а также фасции глазницы и жировое тело.

По оценкам ВОЗ и ведущих медицинских экспертов, на данный момент более 1,7 млрд. человек инфицированы туберкулезом. Во всем мире это одна из ведущих причин смерти от одного инфекционного агента и ведущая причина смерти среди людей, живущих с инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека [1–3].

Распространенность туберкулеза глаз варьирует в широких пределах в структуре общей заболеваемости: 0,7% в США, 4% в КНР, 31% в Италии, 68% в Японии, 9,8% в северной Индии, 10,5% в Саудовской Аравии, 11,7% в Ираке, где туберкулез является эндемическим [1]. В РФ на долю глазного туберкулеза приходится от 10 до 20% (Рис. 1).

|

0,7% |

4% |

9,8% ■ ■ |

10,5% ■ ■ |

11,4% ■ ■ |

31% 11 |

|

США |

Китай |

Индия |

Саудовская Аравия |

Ирак |

Италия |

Рис. 1. Распространенность глазного туберкулеза в наиболее развитых странах на 2020 год. В России от 10 до 20%.

Регистрируемая частота поражения глазного аппарата значительно различается в зависимости от критериев, используемых для диагностики и выборки населения. Однако считается, что туберкулез поражает легкие у 80% пациентов, а остальные 20% отводятся на заболевания других органов, в том числе зрительного анализатора [4].

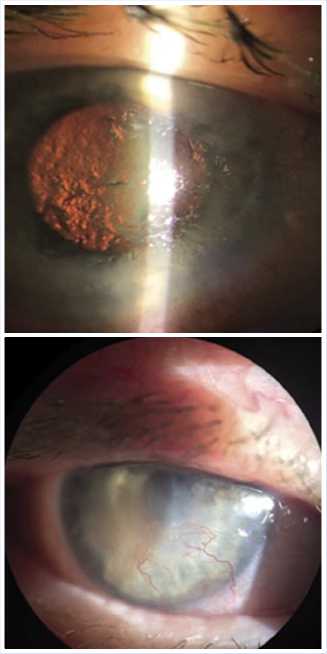

Рис. 2. Первичный осмотр пациентки с глазным туберкулезом.

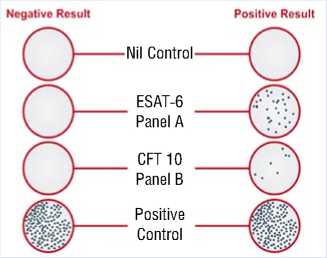

Рис. 3. Результат теста TSPOT. TB – пограничный; 3 лунка снизу.

Отсутствие клинически выраженного туберкулеза легких не исключает возможности офтальмологического туберкулеза, поскольку у 60% пациентов с внелегочным туберкулезом нет данных о перенесенном легочном процессе, а рентгенография грудной клетки не обнаруживает патологического процесса в грудной полости [5; 6].

Несмотря на обширные исследования, включая использование анализа высвобождения гамма-интерферона (Interferon-gamma release assay IGRA),

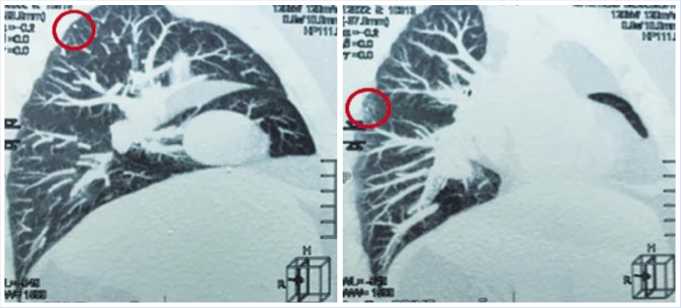

Рис. 4. Туберкулезные очаги в легких на КТ.

диагностика внутриглазного туберкулеза остается сложной задачей. Стоит отметить, что поражения глаз Micobacterium tuberculosis в странах с низкой эндемич-ностью по туберкулезу – крайне редки, и приходится констатировать, что часто врачи забывают о возможном возникновении увеита, связанного именно с этим микроорганизмом [7].

Цель

Проиллюстрировать различные проблемы диагностики и клинических проявления туберкулеза органа зрения. Основное внимание уделено диагностическим критериям значимости туберкулинового кожного теста (реакции Манту с 2 ТЕ), кожного теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным («Диа-скинтест»), исследования высвобождения интерферона-гамма (Interferon-gamma release assay IGRA).

Клиническое наблюдение

Пациентка Д., 61 год. Обратилась в стационар к офтальмологу с подозрением на вялотекущий кератоувеит туберкулезной этиологии правого глаза. Жаловалась на выраженную инъекцию конъюктивы, боль и низкое зрение в правом глазу. Из анамнеза: впервые увеит правого глаза установлен 30 лет назад, и в дальнейшем рецидивировал ежегодно. Каждое обострение было сильнее предыдущего, зрение снижалось, процесс осложнился вторичной глаукомой. Она многократно госпитализировалась в различные лечебно-профилактические учреждения, ей проводилось неспецифическое противовоспалительное лечение с временным улучшением. В конечном итоге, офтальмологом герпетического центра пациентка была направлена в противотуберкулезный диспансер. Настоящее обострение в течение четырех месяцев с отрицательной динамикой на фоне терапии. Туберкулез легких и контакт с инфицированными больными отрицает. Была госпитализирована по причине торпидности воспалительного процесса и отсутствия стойкой положительной динамики на проводимое неспецифическое лечение. При биомикроскопии обнаружено: правый глаз (OD) умеренно раздражен, роговицы мутная, отечная, поверхность неровная, имеются дефекты эпителия, множественные инфильтраты, васкуляризация роговицы (Рис. 2). Глазное дно невозможно просмотреть из-за выраженного отека и мутности роговицы. Оценка визоме-трии: visus OD = 0,01 н/к – счет пальцев с расстояния 50 см.

Результат TSPOT.TB – пограничный (Рис. 3). Тест TSPOT.TB основан на выявлении секреции интерферона-гамма лимфоцитами, стимулированными специфическими антигенами микобактерии туберкулеза ESAT-6 и CFP10 [8]. TSPOT. TB менее или равный 4 – отрицательный, от 5 до 7 – пограничный, более и равный 8 – положительный.

КТ органов грудной клетки: единичные кальцинаты в S2 сегменте правого легкого и в S5 сегменте левого легкого (Рис. 4). Кислотоустойчивые микобактерии туберкулеза в мокроте и моче методом люминесцентной микроскопии трехкратно не обнаружены.

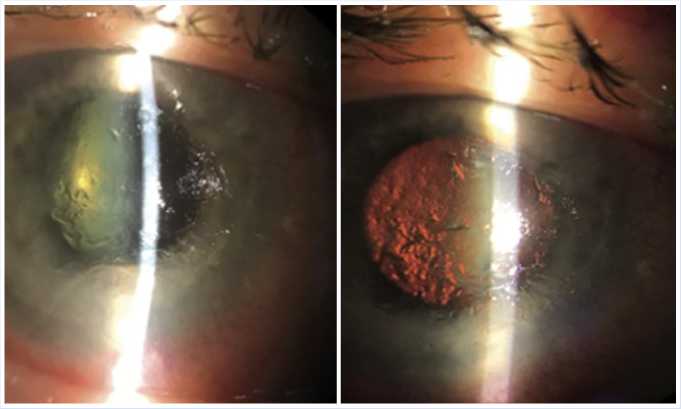

Прежде чем выполнять пробу с АТР, с учетом тяжести состояния глаза, пациентке провели неспецифическое лечение: это антибиотики, противовирусные, иммуномодуляторы, офтальмогипотензив-ные средства и кератопротекторы. На фоне проводимой терапии глаз успокоился, поверхность стала гладкой и прозрачной (Рис. 5).

Однако настораживало наличие пограничного TSPOT и признаков спон-

Рис. 5. Результат неспецифического лечения воспалительного процесса глаза пациентки.

Рис. 6. Осмотр глазного яблока через 72 часа после проведения пробы с АТР.

танно перенесенного туберкулеза легких. Была поставлена проба с АТР. Через 72 часа местно отмечалась уколочная реакция, а вот глаз стал похож на тот, что при поступлении. Отмечено снижение зрения, усиление смешанной инъекции, выраженный отек роговицы, нарастание эпителиопатии (Рис. 6).

Решением центральной врачебной комиссии назначена тест-терапия по схеме: феназид 0,5, пирази-намид 1,5, протионамид 0,5. Далее, при окончательном подтверждении диагноза, терапия продолжалась в двух фазах: а) интенсивной (курс 150 доз), и б) продолжения с использованием тех же противотуберкулезных препаратов. Удалось купировать увеит, достигнута положительная динамика при использовании противотуберкулезных препаратов.

Обсуждение. Представленный клинический случай указывает на необходимость специфического и всеобъемлющего подхода к патологии глазного туберкулеза. Скрытность туберкулеза, его маскировка под другие болезни может сбить столку неопытного врача. Важно отметить компетентность и настороженность авторов в данном примере, так как временное местное улучшение ситуации в связи с лечением неспецифической противовоспалительной терапией, давало повод отпустить пациентку домой. Но важно было верно оценить данные дополнительных методов исследования, а также помнить, что пробы (реакция

Манту с 2 ТЕ, «Диаскинтест») проводятся только в фазе ремиссии воспалительного процесса для предотвращения усугубления состояния. В результате авторы получили очаговую реакцию на пробу с АТР, нигде более ранее не описанную в доступной мировой научной литературе. Стоит подчеркнуть, что аналогичная реакция описана на пробу с туберкулином [9].

Заключение

Для своевременной диагностики, правильной постановки диагноза и верно составленной схемы лечения врачам офтальмологам, офтальмофтизиатрам и инфекционистам необходимо помнить, что для туберкулеза органа зрения характерны следующие признаки: 1) редкость характерной клинической картины; 2) вялая положительная или отрицательная динамика на многокомпонентное неспецифическое лечение; 3) невозможность исключить туберкулез глаз при отсутствии специфического экстраокулярного поражения; 4) высокий риск развития осложнений при получении биоматериала для верификации; 5) индивидуальный подход в проведении проб с туберкулином и АТР; 6) оценка эффективности пробной противотуберкулезной терапии.

Список литературы Индивидуальный подход к диагностике увеита туберкулезной этиологии: от теории к практике

- Global Tuberculosis Report. 2020. WHO.

- Сюнякова Д.А. Особенности эпидемиологии туберкулеза в мире и в России в период 2015-2020 гг. Аналитический обзор // Социальные аспекты здоровья населения. - 2021. - №67(3). - С.11. DOI: 10.21045/2071-5021-2021-67-3-11 EDN: SJRIMW

- Salil M, Remco PH, Derrick PS, Vishali G. Ocular Tuberculosis in HIV-infected Individuals. Ocular Immunology and Inflammation. 2020. DOI: 10.1080/09273948.2020.1776882

- Abdisamadov А, Tursunov О. Ocular tuberculosis epidemiology, clinic features and diagnosis: A brief review. Tuberculosis (Edinb). 2020; 124: 101963,. DOI: 10.1016/j.tube.2020.101963 EDN: KUOODO

- Luca C, Carl PH, Raffaella A, Carlo S, Luigi B. Tuberculous uveitis, a resurgent and underdiagnosed disease. Int Ophthalmol. 2009; 29(2): 67-74. DOI: 10.1007/s10792-007-9071-8 EDN: QVZXPX

- Faiz IS. Ocular tuberculosis: current perspectives. Clin Ophthalmol. 2015; 9: 2223-7. DOI: 10.2147/OPTH.S65254 EDN: WRCSWN

- Trad S, Saadoun D, Errera MH, Abad S, et al. Rev Med Interne. Ocular Tuberculosis. 2018; 39(9): 755-764. DOI: 10.1016/j.revmed.20-18.05.003

- Ang M, Wong W, Ngan CC, Chee SP. Interferon-gamma release assay as a diagnostic test for tuberculosis-associated uveitis. Eye. 2012; 26(5): 658-665.

- Llorenç V, González-Martin J, Keller J, et al. Indirect supportive evidence for diagnosis of tuberculosis-related uveitis: from the tuberculin skin test to the new interferon gamma release assays. Acta Ophthalmol. 2013; 91(2): e99-e107. DOI: 10.1111/j.1755-3768.2012.02564.x