Индустриальный ландшафт регионов юга России в координатах "новой нормальности"

Автор: Каплюк Екатерина Валерьевна, Матвеева Людмила Григорьевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 2 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

Целью данной статьи является оценка техногенного покрова, характеризующего индустриальный ландшафт регионов юга России, в системе координат «новой нормальности» с использованием инструментария экономико-статистического анализа и картографического моделирования. Методологическая база исследования сформирована на основе конвергенции системного, синергетического и эволюционного подходов, а также основных положений теорий региональной экономики и регионального управления, экономического ландшафта, пространственного распределения и использования ресурсов и производительных сил. В рамках авторской концепции относительно роли сложившегося индустриального ландшафта в формировании конфигурации новой индустриализации в пространстве макрорегиона (ЮФО) анализируются состояние и тренды развития ключевых компонентов «техногенного покрова» промышленности путем вычисления индекса техноемкости отраслей, занимающих наибольший вес в структуре региональной экономики. Осуществлена дифференциация отраслей промышленности анализируемого макрорегиона по уровню технологического развития, что позволило идентифицировать их группы по количественным параметрам техногенного покрова. Полученные группы отраслей являются, с одной стороны, характеристиками индустриального ландшафта ЮФО, с другой - опорными звеньями (каркасными матрицами), формирующими инновационную геометрию макрорегиона. Результаты группировки отраслей эмпирически и практически подтвердили важность обрабатывающих производств как опорных звеньев экономического каркаса макрорегиона для формирования индустриального ландшафта, отвечающего современным требованиям инновационного и неоиндустриального развития.

Макрорегион, индустриальный ландшафт промышленности, техногенный покров, индекс техноемкости, технологическое развитие, условия "новой нормальности", ландшафтные компоненты, концепцияэкономического ландшафта, экономико-статистический анализ, картографическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149131320

IDR: 149131320 | УДК: 330'12 | DOI: 10.15688/re.volsu.2019.2.12

Текст научной статьи Индустриальный ландшафт регионов юга России в координатах "новой нормальности"

DOI:

Цитирование. Каплюк Е. В., Матвеева Л. Г., 2019. Индустриальный ландшафт регионов Юга России в координатах «новой нормальности» // Региональная экономика. Юг России. Т. 7, №. 2. С. 114–123. DOI: 10.15688/

Постановка проблемы

Сложившаяся в последние годы в России экономическая ситуация, характеризующаяся условиями так называемой «новой нормальности» – системными изменениями не временного свойства, «которые скоро исчезнут, а являются базовыми. В их числе падение курса национальной валюты, рост инфляционных процессов, понижение позиций России в рейтингах кредитоспособности, снижение темпов промышленного производства и др.» [Юдаева, 2013] детерминируют поиск новых путей повышения конкурентоспособности отечественной промышленности с целью поддержания устойчивости экономики и выхода на траекторию ускоренного роста. В данном контексте возрастающий интерес ученых-экономистов к вопросам эффективного размещения производительных сил с учетом региональной специфики для достижения управленческого резонанса на мезоэко-номическом уровне оправдан важностью наилучшей адаптации промышленных предприятий и объединений к вызовам внутреннего и внешнего характера. Актуальность исследования данной проблемы подтверждается «необходимостью совершенствования территориально-отраслевой структуры производства и обеспечения рационального развития регионов в динамичных рыночных условиях» [Митрофанова, Батманова, 2012; Саликов, Кузьменко, 2015]. Большой потенциал для этого уже накоплен в практике регионального уп- равления, кроме того, «региональная экономическая наука достигла в своем развитии такого уровня зрелости, что позволяет осмысливать особенности протекания общественных процессов в настоящем и будущем в пространственно-временном континууме. Для огромной России, которая всегда отличалась существенной вариацией составляющих ее территорий, региональный разрез экономических, социальных и иных преобразований имеет решающее значение» [Силин, Аними-ца, Новикова, 2015].

В то же время турбулентные макроэкономические условия ставят перед промышленным сектором региона комплекс новых, более сложных задач, решение которых возможно только на основе формирования единой научно-производственно-информационной системы, объединяющей бизнес, науку и институты, базирующейся на широком использовании возможностей информационно-цифровых технологий. Создание такой системы будет способствовать повышению потенциала межрегиональных и межотраслевых связей, рациональному распределению и целеориентированному использованию ресурсов, формированию промышленных объединений – драйверов роста и узловых вершин экономического каркаса, разработке, внедрению и диффузии инноваций – продуктовых и технологических – в системе отношений «центр – периферия». На фоне указанных императивов особенно остро встает проблема модернизации основных производ- ственных фондов промышленных предприятий и преодоления технологической отсталости, что позволит форсировать развитие промышленного сектора в русле последних мировых тенденций инноватизации, технологизации и роботизации производства.

Концепция индустриального ландшафта в координатах инновационного развития регионов

В рамках стратегических задач, которые стоят перед российской экономикой, для соответствия парадигме опережающего, или, как неоднократно отмечал в своих выступлениях Президент России В.В. Путин, «прорывного», роста необходим постепенный переход на принципиально новую модель и траекторию экономической динамики, которая базируется на расширенном воспроизводстве потенциала новых знаний и технологических решений. Передовыми мировой и отечественной практиками подтверждается, что важнейшим фактором, обеспечивающим расширенную инноватизацию экономики региона и ее промышленной сферы, являются новые формы организации промышленного бизнеса, опирающиеся на комплексный институт «наука – технологии – инновации».

Этот вывод согласуется с мнением ряда ведущих ученых, занимающихся проблемами теории и практики региональной экономики, которые утверждают, что модернизационное развитие мезоэкономики в текущей и ближайшей перспективе возможно только на основе реализации мероприятий интенсивного воздействия на экономическую систему региона. Осуществление такого рода мероприятий, способных продуцировать в подсистемах региона разные виды эффектов: кумулятивного («цепная реакция» в смежных производствах), синергетического (формирование системы синергетических отношений в промышленности), мультипликативного (проявление эффектов промышленных инноваций в других отраслях, а также в социальной сфере), возможно, при тесном взаимодействии научно-инновационного и производственного комплексов региона [Митрофанова, Батманова, 2012; Чернова, Иванов, 2018; и др.].

Создание такой институциональной матрицы, гармонизирующей взаимодействие институтов поддержки инноваций в производственной сфере, ориентировано на снижение дисбаланса и сокращение временных границ между продуцированием и практическим внедрением инноваций.

На этом особо акцентируется внимание в стратегических и программных документах развития страны и указанное подтверждается мировым опытом стратегирования [Antrop, 2005, Kolejka, 2010; Wust, Lang, Haunstein, 2017; Korolev et al., 2018]. Это будет способствовать формированию инновационной геометрии промышленности – ее производственно-технологического каркаса, отвечающего современным императивам неоиндустриализации, увеличения доли пятого и шестого технологических укладов в структуре производства, информатизации и цифровизации основных производственных процессов.

В обозначенном контексте особого внимания заслуживает концепция экономического ландшафта Августа Леша, в рамках которой он определен как «система рыночных отношений», а промышленный ландшафт (как подвид экономического) выступает в виде «самостоятельного ландшафтного феномена, который на правах ландшафтных компонентов и элементов должен включать всю сумму технических, технологических и инженерных объектов / факторов» [Lösch, 1954]. К ландшафтным компонентам возможно отнесение разнообразных форм промышленности, которые определены авторами как «объемно-пространственные структуры, возникающие в результате производственной деятельности и включающие внутренние связи и порядок организации» [Матвеева, Каплюк, 2018].

Отметим, что согласно концепции А. Леша понимание промышленного ландшафта сводится к важнейшему криптотипу – «техногенному покрову», то есть «всей совокупности искусственных сооружений, конструкций, устройств, оборудования и инфраструктуры, за счет которых происходит “конструирование” промышленного ландшафта» [Lösch, 1954].

Следует отметить, что промышленные ландшафты, в отличие от природных, не являются самостоятельными и требуют регулирующих воздействий. Последние, как правило, предстают в виде управленческих воздействий на отдельные промышленные формы, а формообразование отдельных компонентов промышленного ландшафта происходит под влиянием множества факторов и условий (экономических, политических, институциональных и др.).

Как отмечает Ю.Г. Тютюнник, «сутью промышленного ландшафта является технологический процесс, вокруг него выстраивается множество функциональных и предметных корреляций, идентифицировав которые в пространстве, мы и сможем сформировать взгляд на промышленную площадку, промышленный узел, промышленную зону, как на ландшафт и ландшафтный комплекс (сочетание нескольких ландшафтов)» [Тютюнник, 2017]. По мнению ряда ученых, в сложившихся экономических реалиях целесообразно рассматривать ландшафт промышленности одновременно в региональном и отраслевом разрезах [Svatonova, Lněnička, 2013; Kolejka et al., 2013] в совокупности с природно-климатическими факторами и ресурсами территории. Это позволяет обоснованно рассматривать термин «индустриальный ландшафт региона».

Таким образом, под «индустриальным ландшафтом региона» авторами понимается сложноорганизованная система, включающая промышленные формы с их трудовыми, материально-техническими, организационными, финансовоинвестиционными, информационными, инновационными и иными видами ресурсов, а также инфраструктурные элементы и институциональную среду в рамках однородного территориального комплекса. Важным параметром индустриального ландшафта является уровень развития технологий и наличие архитектонических связей между его элементами, поскольку знание данных параметров позволяет сформировать комплексное представление о территориально-отраслевой структуре региона, уровне технологического развития разных промышленных форм, организации ландшафтного пространства современными промышленными формообразованиями (кластерами, технопарками, индустриальными площадками).

Оценка техногенного покрова промышленного ландшафта Южного федерального округа

Поскольку важнейшей характеристикой индустриального ландшафта является «техногенный покров», представляется логически обоснованным сфокусироваться на изучении данной категории как особенного компонента, формирующего промышленный ландшафт региона, отвечающий императивам инноватизации и неоиндустриализации и адаптирующийся к условиям «новой нормальности». В соответствии с этим, несколько дополняя и расширяя концепцию А. Леша, под техногенным покровом промышленности будем понимать совокупность искусственных сооружений, конструкций, устройств, оборудования, инфраструктуры, а также научных, материально-технических и производственно-технологических ресурсов, формирующих промышленный ландшафт в соответствии с текущими и стратегическими целями промышленного и в целом регионального развития.

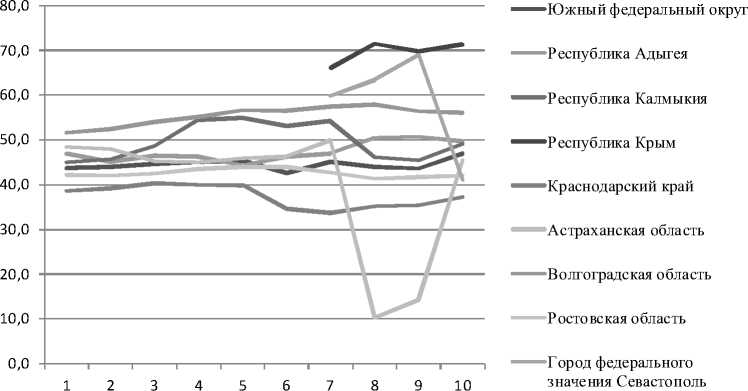

При этом важно отметить, что в обозначенной целеориентации техногенный покров промышленности не может пониматься исключительно как материально-техническая база ландшафтных компонентов, поскольку зачастую ее состояние ввиду высокой степени износа основных фондов (что наглядно демонстрирует пример регионов ЮФО, показанный на рис. 1) не соответствует целям модернизации промышленного комплекса и потому требует соответствующих управляющих воздействий.

Рис. 1. Степень износа основных фондов полного круга организаций Южного федерального округа, 2008–2017 гг., %

Примечание. Составлено авторами по данным Росстата.

Но для их эффективного осуществления необходим учет проблемы достаточного ресурсного обеспечения и принятия действенных управленческих решений, способствующих развитию или формирующих технологически развитые индустрии в регионах.

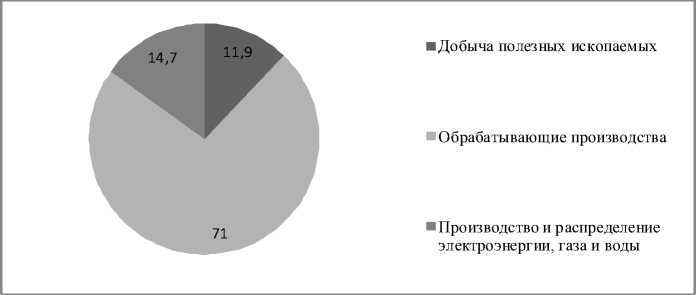

В обозначенном контексте необходимо провести структурный анализ промышленного производства ЮФО с целью последующего анализа состояния техногенного покрова промышленности (рис. 2).

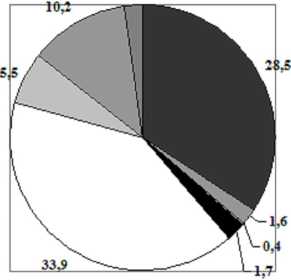

В соответствии с диаграммой, представленной на рисунке 2, для промышленного комплекса регионов ЮФО абсолютным приоритетом обладает обрабатывающая промышленность, которая составляет 71 % от общего объема отгруженных товаров в макрорегионе. При этом для предприятий обрабатывающей промышленности в ЮФО характерна высокая степень диверсификации производства, что подтверждается локализацией в границах округа достаточно больших производственных мощностей машиностроительной, металлургической, химической и нефтехимической отраслей, а также сферы АПК (в частности, предприятий пищевой промышленности), что показано на рисунке 3.

Результаты проведенного анализа подтверждают также ведущую роль обрабатывающих производств в технологическом развитии промышленности регионов юга России и формировании их индустриального ландшафта, поскольку на долю этих предприятий приходится наибольший объем инновационной продукции. В последние годы именно обрабатывающая промышленность

Рис. 2. Структурный анализ отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами ЮФО по промышленным видам деятельности, 2018 г., %

Примечание. Составлено авторами по данным Росстата.

-

■ Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака, текстильное и швейное производтсво

-

□ Производство кожи, изделии из кожи и производство обуви

-

□ Обработка древесиныи производство изделии из дерева, целлюлозно-бумажное производство

-

■ Издательская и полиграфическая деятельность

D Производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий

-

□ Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

-

□ Производство машин, транспортных средств и оборудования

-

□ Производство электрооборудования, электронного и оптического

оборудования

Рис. 3. Структурный анализ объема отгруженной продукции (работ услуг) обрабатывающей промышленности в Южном федеральном округе, %

Примечание. Составлено авторами по данным Росстата.

анализируемых регионов формирует опорные отрасли (полюса инновационного роста), создающие производственно-технологический каркас промышленности, формируя, таким образом, индустриальный ландшафт макрорегиона.

Кроме того, в контексте возрастания роли уровня технологического развития производственной базы результаты приведенных фактологических данных позволяют сделать вывод о том, что именно техноемкость производства является фактором, наличие которого может дать толчок для научно-технического и инновационного развития региональной и в целом отечественной промышленности. В то же время многие российские ученые отмечают, что спектр высокотехнологичных видов деятельности, имеющих экспортный потенциал на региональном уровне, намного уже, чем на национальном уровне [Митрофанова, Старокожева, 2009; и др.].

Как представляется, формирование структуры и состава адекватного современным экономическим условиям индустриального ландшафта региона возможно на основе анализа техногенного покрова промышленности путем вычисления индекса техноемкости отраслей, занимающих наибольший вес в общей структуре региональной экономики.

В авторской интерпретации «индекс техноемкости» – это уровень вклада осуществленных технологических инноваций в производство единицы промышленной продукции, который рассчитывается как доля затрат на технологические инновации в стоимости общего объема отгруженной продукции. При расчете индекса техноемкости необходимо учитывать, что затраты на технологические инновации включают целый ряд расходов, связанных с: повышением квалификации и профессионального уровня работников, различного рода инжиниринговыми услугами, осуществлением мероприятий по модернизации производства, проведением НИОКР и т. д., помимо традиционных затрат на приобретение новых технологий, патентов, лицензий и программного обеспечения.

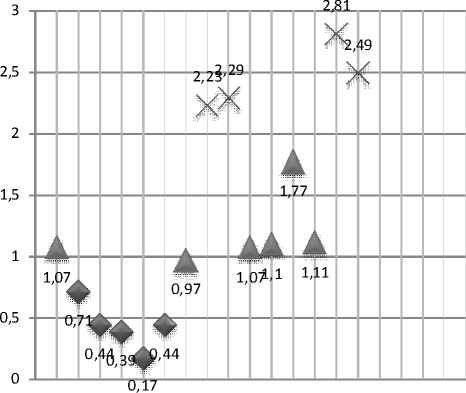

Для дальнейшей классификации отраслей промышленности региона по уровню их технологичности эффективно применение метода статистической группировки. Рассчитанные в соответствии с представленной логикой среднеотраслевые индексы техноемкости отраслей промышленности ЮФО, а также их группировка по уровню технологического развития представлены в таблице 1 и на рисунке 4.

В таблице 1 полученные при расчете две группы отраслей промышленности макрорегиона с одинаковыми интервалами объединены в

Таблица 1

Анализ техногенного покрова промышленности на основе вычисления индекса техноемкости отраслей ЮФО

|

Группа |

1 |

2 |

3 |

|

Интервал |

0,17–0,83 |

0,83–1,49; 1,49–2,15 |

2,15–2,81 |

|

Уровень развития техногенного покрова |

Низкий |

Средний |

Высокий |

|

Вид деятельности |

добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических (0,71); производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (0,44); текстильное и швейное производство (0,39); производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (0,17); обработка древесины и производство изделий из дерева (0,44) |

добыча топливно энергетических полезных ископаемых (1,07); целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (0,97); производство резиновых и пластмассовых изделий (1,07); производство прочих неметаллических минеральных продуктов (1,10); производство машин и оборудования (1,11); металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (1,77) |

химическое производство (2,29); производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (2,81); производство транспортных средств и оборудования (2,49) |

Примечание. Разработано авторами по результатам исследования.

одну в связи с тем, что оба интервала не превышают показатель в 1,92.

Метод статистической группировки использован в исследовании с целью структуризации полученных результатов за счет выполнения следующих действий:

-

1. Вычисление числа групп по формуле Стерджесса:

-

2. Определение интервала группировки:

n = 1 + 3.322lgN = 4,16 « 4, где n – число групп, N – количество индексов техноемкости в изучаемой совокупности.

i = Xmax - Xmin = 2,81 - 0,17 = 0 66p.

n 4 , ,(2)

где i – интервал группировки, X max – максимальное значение индекса техноемкости, X min – минимальное значение индекса техноемкости, n – рассчитанное число групп.

Выводы о состоянии техногенного покрова промышленности ЮФО сделаны исходя из полученных результатов: средняя техноемкость промышленности Южного федерального округа составила 1,28 (по полному кругу видов деятельности); к техноемким отраслям отнесены те, показатель техноемкости которых превышает его среднее значение по макрорегиону на 150 % и составляет не менее 1,92 [Варшавский, 1988].

Результаты проведенного экономико-статистического анализа техногенного покрова индустриального ландшафта ЮФО позволили выявить опорные точки (каркасные матрицы), которые отвечают современным императивам стратегического развития отраслей и региона. Это следующие отрасли: производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство транспортных средств и оборудования; производство кокса и нефтепродуктов; химическое производство.

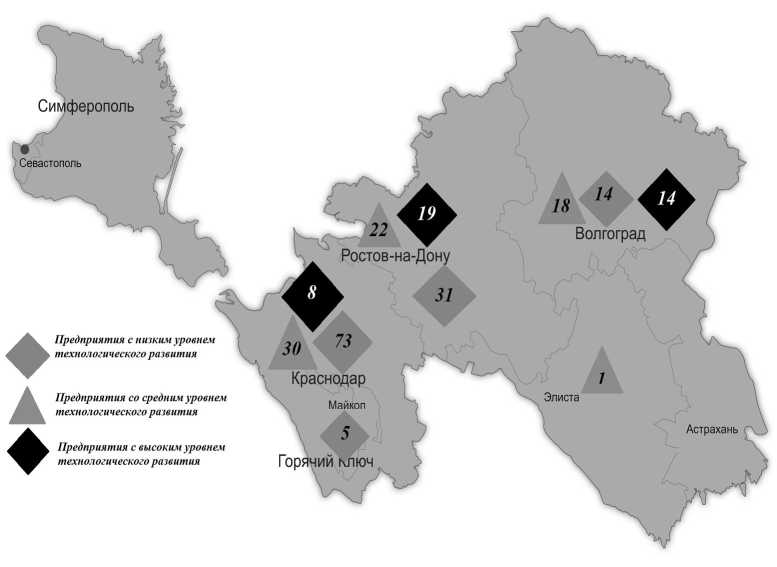

На рисунке 5 представлены картографические данные, которые позволяют сделать следующий вывод о структуре техногенного покрова предприятий, осуществляющих производственную деятельность на территории Южного федерального округа. Наибольшее число предприятий с высоким уровнем технологического развития (в границах округа) находится на территории Ростовской области, а наибольшее число предприятий с низким уровнем технологического развития расположено на территории Краснодарского края, что объясняется преимущественно аграрной специализацией этого региона.

Отметим, что группировка проведена на основе данных одного федерального округа и отнесение отраслей к определенному уровню технологического развития произведено по отношению к другим отраслям изучаемого округа. Выделенные в исследовании опорные отрасли ЮФО согласно методологии Росстата относятся к среднетехнологичным высокого уровня видам деятельности. Высокий потенциал на фоне

♦ Низкий уровень развития техногенного покрова (0,170,8)

▲ Средний уровень развития техногенного покрова (0,831,49, 1,49-2,15)

X Высокий уровень развития техногенного покрова (2,152,8)

Рис. 4. Графическое представление состояния техногенного покрова промышленности на основе вычисления индекса техноемкости отраслей ЮФО

Примечание. Разработано авторами.

Рис. 5. Картографическое представление распределения предприятий ЮФО по уровню технологического развития (по критерию техноемкости)

Примечание. Разработано авторами по материалам рейтинга аналитического центра «Эксперт Юг»: 300 крупнейших компаний Юга России.

низких показателей затрат на технологические инновации для анализируемого макрорегиона имеют отрасли сельского хозяйства.

Заключение

Сложившиеся экономические условия «новой нормальности» диктуют необходимость ускоренной инноватизации и технологической модернизации промышленности. Однако исследовательское и прикладное внимание важно акцентировать не только исключительно на формировании высокотехнологичных производств «новых» отраслей, но и на структурном перевооружении базовых отраслей экономики. Комплексная поддержка развития как новых, так и базовых отраслей на основе формирования единой научно-производственно-информационной системы позволит предотвратить воспроизводственный кризис в регионах за счет налаживания и повышения эффективности межрегионального и межотраслевого взаимодействия. В то же время проведенный анализ техногенного покрова промышленности Южного федерального округа как важнейшего компонента индустриального ландшафта позволяет сделать вывод о необходимости модернизационных преобразований все- го промышленного комплекса макрорегиона на основе внедрения технологических и продуктовых инноваций с целью формирования техногенного покрова, соответствующего общемировым тенденциям в области цифровизации и автоматизации производственных процессов.

Список литературы Индустриальный ландшафт регионов юга России в координатах "новой нормальности"

- Варшавский А. Е., 1988. Наукоемкие отрасли: определение, анализ, условия ускорения развития. М.: ЦЭМИ РАН, 1988. 433 с.

- Матвеева Л. Г., Каплюк Е. В., 2018. Современные императивы формирования новой архитектоники промышленности // Вестник Самарского государственного экономического университета. № 8 (166). С. 47-55.

- Митрофанова И. В., Батманова В. В., 2012. Региональная экономика и политика: учеб. пособие / М-во образования и науки РФ; ФГБОУ ВПО «Волгогр. гос. ун-т». Волгоград: Изд-во ВолГУ, 387 с.

- Митрофанова И. В., Старокожева Г. И., 2009. От окружной ФЦП - к приоритетному мегапроекту развития Южного макрорегиона России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Т. 5, № 14 (47). С. 25-36.

- Саликов Ю. А., Кузьменко Н. И., 2015. Инновационный ландшафт - приоритетное условие промышленно-территориального развития // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. № 1. С. 201-209.

- Силин Я. П., Анимица Е. Г., Новикова Н. В., 2017. Региональные аспекты новой индустриализации // Экономика региона. Т. 13, вып. 3. С. 684-696.

- Тютюнник Ю. Г., 2017. Что такое промышленный ландшафт? // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. № 2. С. 40-48.

- Чернова О. А., Иванов Н. П., 2018. Методический инструментарий разработки стратегии регионального развития: новые подходы // Региональная экономика. Юг России. № 12 (19). С. 65-73.

- Юдаева К. В., 2013. New normal для России. М.: Дело РАНХиГС. 20 с.

- Antrop M., 2005. Why landscapes of the past are important for the future // Landscape and Urban Planning. Vol. 70 (1). P. 21-34.

- Kolejka J., 2010. Post-industrial landscape - its identification and classification as contemporary challenges faced by geographic research // Geogr. Technica. Vol. 5 (2). P. 67-78.

- Kolejka Ja., Klimбnek M., Martinбt S., Ruda A., 2013. Delineation of post-industrial landscapes of the Upper Silesian corridor in the Basin of Ostrava // Environmental & Socio-economic studies. Vol. 1 (3). P. 21-34.

- Korolev V. A., Toroptsev Y. L., Matveeva L. G., Chernova O. A., 2018. Modeling of dynamic properties of national economic systems // Serbian Journal of Management. Vol. 13 (1). P. 133-143.

- Lцsch А., 1954. The economics of location. New Haven, Yale univ. press. 455 p.

- Svatonova H., Lnмniиka L., 2013. Post-industrial Landscape of Region Oslavany, with Emphasis on the Use of Old Industrial Complex // Geografickй informбcie. Vol. 17. P. 26-39.

- DOI: 10.17846/GI.2013.17.2.26-39

- Wust A., Lang T., Haunstein S., 2017. Strategic potential of industrial culture for regional development // Framework paper InduCult2.0, 2017. URL: https://www.researchgate.net/profile/Stefan_ Haunstein.