Инфляция: пределы замедления

Автор: А. Божечкова, Е. Горюнов, П. Трунин

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 7 (25), 2016 года.

Бесплатный доступ

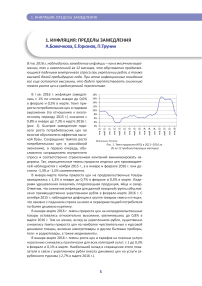

В I кв. 2016 г. наблюдалось замедление инфляции – как в месячном выражении, так и накопленной за 12 месяцев, что обусловлено продолжающимся падением внутреннего спроса при укреплении рубля, а также высокой базой предыдущего года. При этом инфляционные ожидания все еще остаются высокими, что будет препятствовать снижению темпа роста цен в среднесрочной перспективе.

Короткий адрес: https://sciup.org/170176580

IDR: 170176580

Текст научной статьи Инфляция: пределы замедления

Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2011–2016 гг. (% за 12 предшествующих месяцев)

словлено сокращением внутреннего спроса и соответственно стремлением компаний минимизировать из- держки. Так, отрицательные темпы прироста индекса цен производителей наблюдаются с ноября 2015 г., а в январе и феврале 2016 г. они достигли -1,3% и -1,5% соответственно.

В январе-марте темпы прироста цен на продовольственные товары замедлялись с 1,3% в январе до 0,7% в феврале и 0,3% в марте. Лидерами удешевления оказались плодоовощная продукция, яйца и сахар. Отметим, что снижение инфляции для данной товарной группы обусловлено преимущественно укреплением рубля в феврале-марте 2016 г. С октября 2015 г. наблюдается дефляция в группе товаров «мясо и птица», что связано с падением спроса на мясо и переориентацией потребителя на более дешевую курятину.

В январе-марте 2016 г. темпы прироста цен на непродовольственные товары оставались относительно высокими, увеличившись до 0,8% в марте 2016 г. Тем не менее, вслед за укреплением рубля, существенно снизились темпы прироста цен на наиболее чувствительные к курсовой динамике товары, включая электротовары и другие бытовые приборы, теле- и радиотовары, а также медикаменты.

В январе-марте 2016 г. темпы роста цен и тарифов на платные услуги населению снижались практически для всех категорий услуг: с 1 до 0,3% в феврале и 0,1% в марте. Наибольший вклад в сокращение этого показателя в связи с укреплением рубля внесла динамика цен на услуги зарубежного туризма (-2,7% в марте 2016 г.).

В апреле замедление инфляции практически прекратилось: за 18 дней апреля темп прироста индекса потребительских цен достиг 0,4%. При этом в апреле 2015 г. ИПЦ составлял 0,5%. Иными словами, с апреля замедление инфляции в годовом выражении может прекратиться.

По оценкам, публикуемым ЦБ РФ, в марте 2016 г. медианное значение ожидаемой инфляции на ближайшие 12 месяцев составило 14,7%, снизившись на 1 п.п. по сравнению с февралем. Пиковых значений ожидаемая инфляция достигла в январе (16,7%). Однако уровень инфляционных ожиданий все еще остается достаточно высоким.

Наблюдая замедление темпов роста цен в РФ начале 2016 г., некоторые эксперты высказали предположение о возможности дефляции. В частности, по мнению аналитика Дэвида Хонера из Bank of America1, в долгосрочной перспективе в России есть видимая угроза попадания в дефляционную ловушку, а способствовать этому будет сокращение расходов бюджета, профицит счета текущих операций и продолжающееся укрепление рубля. Социологи также отмечают изменение потребительского поведения населения2, которое в сложных макроэкономических условиях стремится ограничивать траты. Все перечисленные факторы действительно сдерживают потребительский спрос и рост цен на импортные товары, т.е. способствуют замедлению темпов инфляции.

Отметим, что дефляция не является таким уж экзотическим явлением. Она имело место как в развитых странах (Япония в 1993–2015 гг., Ирландия в 2010–2011 гг.), так и в формирующихся экономиках (Китай в 1998– 1999 гг., Литва в 2002–2003 гг.). Причины падения цен различны, но можно выявить два типа дефляции. Дефляция первого типа происходит в развитых экономиках в условиях крайне слабого совокупного спроса, сократившегося после краха перегретых финансовых рынков. При этом может возникнуть дефляционная спираль: снижение цен ведет к росту безработицы, что вызывает новое падение совокупного спроса и оказывает дополнительное понижательное давление на цены. Классическим примером дефляционного кризиса такого типа является Япония: начиная с середины 1990-х эта страна не может окончательно выйти из дефляционной ловушки. В российской экономике условия для возникновения подобной дефляции отсутствуют. Второй тип дефляции характерен для формирующихся рынков с режимами фиксированного обменного курса. В таких странах денежное предложение и инфляционные процессы оказываются крайне зависимыми от потоков капитала и торгового баланса. Отток капитала и сокращение чистого экспорта при поддержании фиксированного курса приводят к сжатию денежного предложения и падению цен (Аргентина середины 1990-х). Поскольку обменный курс рубля в настоящее время приближен к плавающему, возникновение дефляции подобного типа также маловероятно.

Для российских условий интерес представляет дефляция в Чили, произошедшая в сходных с РФ макроэкономических условиях. Падение ИПЦ в Чили в 2009 г. составило 1,5%. Этот эпизод отличает то, что, во-первых, ЦБ Чили придерживался инфляционного таргетирования при плавающем обменном курсе, во-вторых, в 2008–2009 гг. произошло су- щественное падение цен на товары сырьевого экспорта, составляющего около 50% от общего экспорта Чили, и, в-третьих, в этот период приток капитала сменился его оттоком. В этих условиях произошли сокращение сальдо торгового баланса Чили, девальвация национальной валюты и падение ВВП. Стремясь сдержать падение обменного курса и инфляцию, ЦБ Чили во второй половине 2008 г. повысил ставки до 8,25%, после чего национальная валюта начала укрепляться. По мере быстрого торможения инфляции и охлаждения экономической активности в 2009 г. де-

01.01.2016

Источник : Банк России.

Рис. 2. Прирост сезонно скорректированного ряда денежной массы (% к соответствующему периоду предыдущего года)

нежные власти последовательно снижали ставку и к началу 2010 г. она составляла 0,5%, при этом денежная масса сократилась на 5%. Этот пример показывает, что дефляция в условиях близких к российским в принципе возможна, а ее вероятной причиной может стать быстрое сокращение спроса при сохранении жесткой денежной политики.

Однако в России темпы роста денежной массы c начала 2010 г. не опускались ниже 4% и сейчас составляют около 10% (рис. 2). Как показывает международный опыт, сам по себе рост денежной массы не гарантирует положительную инфляцию, поскольку дефляция вполне может сопровождаться ростом денежного предложения (Аргентина 1999– 2000 гг., Израиль, Болгария в 2013–2014 гг., Вьетнам 1996–2000 гг.). Тем не менее обычно дефляция следовала за резким падением наращивания денежного предложения, поэтому если темп роста М2 сохранится на текущем уровне, дефляция маловероятна. Сжатие денежного предложения возможно только в том случае, если Банк России будет чрез- мерно долго сохранять высокие ставки, не понижая их вслед за замедлением роста цен.