Инфодемия: существующие подходы к анализу паник, фобий, слухов, фейков во время эпидемий и предложения по борьбе с ними

Автор: Петров Н., Архипова А., Спиридонов В., Пейгин Б.

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 8 (110), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье разработана типология «пандемических» текстов, сообщающих недостоверную информацию, указаны причины, приводящие к возникновению инфодемии, проведен сравнительный анализ причин распространения фейковых новостей, а также указана российская специфика и приведены предложения по ослаблению инфодемии.

Короткий адрес: https://sciup.org/170176287

IDR: 170176287

Текст научной статьи Инфодемия: существующие подходы к анализу паник, фобий, слухов, фейков во время эпидемий и предложения по борьбе с ними

1. Что такое инфодемия

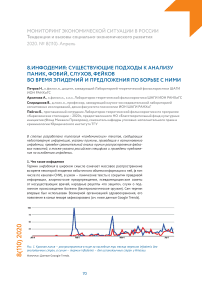

Термин инфодемия в широком смысле означает массовое распространение во время некоторой эпидемии избыточного объема информации о ней, (в том числе по каналам СМИ), в узком – панические тексты о сокрытии правдивой информации, алармистские предупреждения, псевдомедицинские советы от несуществующих врачей, народные рецепты «по защите», слухи о подлинном происхождении болезни (бактериологическое оружие). Сам термин впервые был использован Всемирной организацией здравоохранения, его появление в конце января зафиксировано (см. ниже данные Google Trends).

8(110) 2020

Рис. 1. Красная линия – распространение в мире за последние три месяца термина infodemic для англоязычных стран, а синим – термин infodemia – для испаноязычных стран и Италии

Источник: Данные Gooogle Trends.

2. Инфодемия и фейковые новости. Типология «пандемических» текстов, сообщающих недостоверную информацию

Поскольку в большинстве подобных текстов представлена недостоверная информация, либо информация, в которой факты значительно преувеличены или искажены, исследователи ставят знак равенства между fake news, слухами и инфодемией. Стоит обратить внимание, что несмотря на слово «новости» в словосочетании fake news как ученые (в том числе и наша исследовательская группа Лаборатории теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС), так и представители правоохранительных органов считают фейковыми новостями несколько разных типов текстов. Ниже представлена разработанная нами типология «пандемических» текстов, сообщающих недостоверную информацию.

Псевдомедицинские советы – советы по защите от заражения либо купированию имеющихся симптомов, а также лечению в домашних условиях. Как правило, тексты этой группы ссылаются на некоторую инсайдерскую информацию в области медицины, часто без указания автора. Примерами новостей этой группы являются известные «советы» от «молодого врача Юры Климова, работающего в Ухани», «известных израильских врачей» etc.

Народные либо религиозные рецепты также представляют собой советы по защите от заражения, однако в отличие от первой группы данные тексты ссылаются на некоторый авторитет вообще, в том числе отсылают к авторитетным религиозным источникам. К этой группе текстов относятся советы привязывать имбирь к ноге, «рекомендации» насельников Афона и им подобные.

Алармистские предупреждения – тексты, указывающие на негативные события, которые должны произойти в ближайшем будущем или уже происходят. Характерной чертой этой группы текстов является то, что «событие», о котором они предупреждают, связано с «избыточной» либо противоречивой реакцией различных государственных институтов на эпидемию. Подобные тексты многочисленны и разнообразны; в эту группу входят предупреждения о дезинфекции водопроводной воды, дезинфекции городов с использованием вертолетов, штрафах за находящихся на улице детей, наказании за шутки о коронавирусе, росте уличной преступности со стороны мигрантов и т.п.

8(110) 2020

Панические « свидетельства» о происходящем. Сами по себе эти свидетельства потенциально могут не быть фейком, хотя могут содержать преувеличение отдельных фактов или быть излишне эмоционально окрашены. Тексты этой группы всегда написаны / рассказаны от первого лица, и, обычно, имеют первоисточник, однако часто они «отрываются» от автора и, сохраняя структуру рассказа «от первого лица», циркулируют в сетевых рассылках и социальных медиа, обрастая все большими подробностями. Характерным примером может служить текст «Полины из Италии» (П. Головушкина), широко разошедшийся в социальных сетях, а затем и в СМИ [1].

Фабрикаты – подделки официальных документов. Пример – «приказ» Министра обороны РФ о введении комендантского часа в Москве с 30.03.2020 г.

Рассказы о происхождении вируса – в эту группу входят конспирологические, как правило, тексты, объясняющие происхождение COVID-19 в духе теорий заговора. Примерами такого рода текстов являются «рассказы» о том, что коронавирус был целенаправленно создан США, Китаем, эволюционировал из бактерии, используемой для очистки нефтяных пятен и т.д.

Тот или иной текст может, однако, содержать в себе признаки разных групп, а также, видоизменяясь, переходить из одной в другую. Кроме того, по мере развития инфодемии возможно появление и иных, пока неизвестных, типов текстов.

Необходимо отметить, что эти группы неравноценны по количеству и возможной степени воздействия на аудиторию. В ситуации эпидемии коронавируса самыми массовыми в социальных сетях и устных разговорах (и обладающими высокой степенью доверия) являются не конспирологические «политические» фейковые новости, а тексты, посвященные народным и псевдомедицинским способам защиты от заражения и борьбе с болезнью. Так, У. Кватрочокки с соавторами в статье, препринт которой был опубликован 10.03.2020 г. [2], исследуют значительный объем информации, циркулирующей с 01.01.2020 г. по 15.02.2020 г. в мировых социальных медиа по тематикам, связанным с коронавирусом (Twitter, Instagram, YouTube, Reddit, Gab; ок. 8 млн видеороликов, постов, комментариев). Согласно полученным данным, среди всей проанализированной информации об инфекции и эпидемии, распространяемой в социальных медиа, советы по защите от опасности, в том числе фейкового характера, устойчиво занимают первые пять мест по популярности (наибольшее число подобных советов встречается в Instagram).

3. Причины возникновения инфодемии

Исследованиями, отвечающими на вопрос, почему люди начинают в момент катастроф массово распространять слухи, конспирологические утверждения и фейковые новости в основном занимаются эволюционные психологи, когнитивные психологи, антропологи, фольклористы, а также специалисты в области количественных исследований социальных медиа. Основные выводы выглядят к настоящему времени следующим образом:

1. Обмен слухами, сплетнями, народными советами, в том числе и псевдомедицинскими советами, – естественный процесс в человеческих обществах. Такая циркуляция информации позволяет укрепить социальные связи между рассказчиком и «своей группой» [3].

8(110) 2020

2. Существует зависимость между распространением слухов и фейков и степенью эмоциональной стабильности рассказчика. Несколько групп когнитивных психологов провели эксперименты и показали, что обмен слухами, фейками, конспирологическими теориями, усиливается, если рассказчик испытывает стресс и пониженное чувство контроля над своей жизнью [4,5]. Полевые исследования показывают, что группы, которые чувствуют себя депривирован-ными, уязвленными в правах, не могут влиять на политическую и социальную ситуацию в своем окружении, гораздо более склонны к распространению слухов и конспирологии [6].

3. Есть также зависимость между распространением слухов и фейков и ростом недоверия к институтам власти и официальным источникам информации [7]. В эксперименте Ландау, Салливана и Ротшильда было показано, что если человек с пониженным чувством внутреннего контроля считает устройство своего общества нестабильным, то ему проще объяснить все негативные изменения вмешательством внешнего врага [5].

4. Не существует, однако, прямой зависимости между верой рассказчика в то, что предъявленная новость правдива, и готовностью ее распространять. Социологи показывают, что люди распространяют и ту информацию, в достоверности которой сомневаются. Поэтому в ряде случаев – и это подтверждено недавним экспериментом (март 2020 г.) – люди, которые должны были сначала понять, правдивая ли перед ними новость или ложная о коронавирусе, а потом согласиться/ не согласиться ее распространить в социальных сетях, соглашались распространять новость, даже если понимали, что она – фейковая [8].

5. При количественных исследованиях распространения слухов и фейковых новостей в реальной ситуации как во время катастроф и конфликтов [9], так и во время обычной повседневной жизни [10] не выявлено никакой прямой корреляции (зависимости) между доверием к содержанию слуха/фейка и такими демографическими характеристиками как пол, возраст и даже образование. В то же время лабораторные эксперименты показали, что вне фактора стресса люди с более высоким уровнем научных знаний и высоким уровнем когнитивных способностей лучше отделяют настоящие новости от фейковых и меньше склонны соглашаться распространять такую информацию [8].

6. Дополнительным отягчающим обстоятельством, сопутствующим всем перечисленным выше, выступают затруднения в рациональной оценке неоднозначной информации, которые свойственны существенной части взрослого населения. Психологические исследования обнаруживают значимое число отклонений от рациональных стратегий (байесов) как в ситуации оценивания, так и при принятии решений [15, 16]. При этом, количество подобных ошибок только увеличивается в ситуации временного и особенно эмоционального прессинга [16]. Все это в полной мере исследователи обнаруживают на материале текущей пандемии как в Европе [17], так и в Китае [18].

4. Надо ли бороться с инфодемией?

5. Специфика российской инфодемии

8(110) 2020

Неоднократно самыми разными исследователями за последние 40 лет высказывалось предположение, которое в метафорической форме звучит следующим образом: слухи и фейки могут «заражать» носителя информации также, как его тело заражает вирус, и тем самым заставлять человека менять свое поведение оффлайн и онлайн. Именно поэтому с началом пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения стала называть инфодемию своим врагом. «Мы сражаемся не только с эпидемией, мы сражаемся еще и с инфодемией», – заявил 15 февраля глава ВОЗ Тедрос Гебреисус [11].

8(110) 2020

Однако только в последнее время появились исследования того, как именно слухи и фейки «инфицируют» носителя . В 2001 г. в «Журнале математической социологии» была опубликована статья Э. Ноймера, автор которой объяснял распространение слухов через эпидемиологическую модель [12]. Гораздо позже, британские специалисты по количественному моделированию в эпидемиологии Ю. Брайнард и П. Хантер, изучив поведение людей во время локальных вспышек инфекционных заболеваний, обратили внимание, что люди, вне зависимости от уровня образования, пола, возраста, плохо реагируют на медицинскую пропаганду, но в то же время охотно следуют псевдомедицинским советам своего окружения . В ноябре

2019 г. в опубликованной ими статье они рассмотрели математическую модель, имитирующую «заражение» по тем же принципам, по которым распространяются эпидемии инфекционных заболеваний. В этой модели, если носитель информации заражал другого «псевдомедицинским советом», то в целом для популяции риск заражения возрастал на 40% [13]. Стоит обратить внимание, что и в период с 1 января по 15 февраля 2020 г., т.е. в период распространения пандемии COVID-19, именно псевдомедицинские советы и советы по защите от заражения находились на первых местах по популярности среди всего массива данных о коронавирусе в основных социальных медиа – Youtube, Instagram, Twitter [2].

Соответственно, согласно рекомендациям многих врачей и представителей ВОЗ, необходимо остановить или замедлить распространение инфодемии настолько, чтобы медицинская информация доходила до населения. Однако применение репрессивных мер – блокировка источников информации, СМИ и социальных сетей и мессенджеров, применение уголовного наказания для отдельных лиц, распространяющих fake news не рассматривается научным и медицинским сообществом как адекватные в этом смысле меры. В качестве таковых предлагаются меры, направленные на воспитание у населения способности к анализу поступающей информации: появление порталов, посвященных анализу фейковых новостей, развитие умение выделять основные риторические стратегии, использующиеся в подобных текстах, и повышение общего уровня media literacy у населения .

Российской инфодемией (то есть слухами и фейками) «инфицировано» большое количество граждан. Хотя имеющиеся у авторов в наличии ресурсы не позволяют охватить весь массив слухов и фейков, те текстовые сообщения с народными и псевдомедицинские советами (картинки и аудиосообщения не улавливаются имеющимися ресурсами)1, за неделю собирают около 10 тысяч перепостов, и это меньше 10% реального объема. Имеющиеся данные показывают, что спецификой российской инфодемии является высокая степень недоверия к таким институтам, как официальная медицина, судебная система, органы власти в целом (что имеет место на фоне роста неодобрения текущей ситуации – по опросу Левады центра, процент тех, кто считает, что Россия идет по неправильному пути, вырос с 2018 г. до сегодняшнего момента на 19% [14], и можно ожидать значимого роста этого показателя на фоне вызванных эпидемией экономических трудностей). Это приводит к тому, что люди часто считают, что меры по их защите от угрозы заражения, а также от экономических трудностей недостаточны или избыточны. Например, недоверие к институтам официальной медицины заставляет бояться госпитализации (см. большое количество постов о том как людей с подозрение на коронарус госпитализируют, размещают вместе с зараженными: такие тексты могут не являться правдивыми, но являются показательными в смысле отношения к институтам в целом).

Также необходимо отметить, что несистематическое, но массовое применение мер административной и уголовной репрессии к лицам, распространяющим недостоверную информацию в условиях острого дефицита официальной и достоверной, в свою очередь, отрицательно сказывается на развитии инфодемии и усугубляет ее течение, поскольку, во-первых, дополнительно подрывает и без того низкое доверие к властным институтам, а во-вторых, каждый подобный прецедент освещается СМИ, что еще сильнее привлекает внимание населения к проблеме. Таким образом, инфодемия протекает в условиях суперпозиции страха перед заболеванием и страха перед институтами, принимаемые которыми меры воспринимаются как одновременно избыточные и неадекватные. Кроме того, чрезвычайно важно, что применение административных и уголовных наказаний в каждом случае может рассматриваться населением как противодействие практикам солидаризации, характерным для чрезвычайных ситуаций, со стороны государства (например, наказания для волонтеров, доставляющих средства индивидуальной защиты в больницы и т.д.).

6. Предложения по ослаблению инфодемии

Результаты приведенных исследований и существующие в зарубежных странах меры по борьбе с инфодемией показывают, что массовое распространение fake news в условиях эпидемии является не злой волей отдельных лиц, а закономерным в подобных случаях процессом, который имеет место всегда и усиливается в ситуации социального напряжения. В этот процесс вовлечено количество людей, сопоставимое с населением страны. Соответственно, точечные меры по выявлению отдельных распространителей представляются малоэффективными. Поэтому вносимые предложения направлены на повышение прозрачности, преодоление дефицита официальной и/или достоверной информации, а также снижение уровня недоверия к институтам в условиях инфодемии.

Руководителям субъектов РФ, главам администраций крупных городов и оперативным штабам при них – проводить регулярные (в идеале, ежедневно) пресс-конференции с представителями СМИ, в т.ч. электронных, к участию в которых привлекать эпидемиологов, вирусологов, инфекционистов и иных специалистов по борьбе с эпидемией. В регионах возможно привлечение к участию в пресс-конференциях представителей местных медицинских вузов и медицинских факультетов университетов, а также медицинских НИИ. Помимо озвучивания фактических данных о ходе борьбы с эпидемией на каждой конкретной территории, необходим краткий анализ fake news, наиболее активно распространяемых в регионе за последний отчетный период, и их опровержение (например, «сегодня в социальных сетях появилась информация, что под видом тестов на COVID-19 людей заражают опасной болезнью, так что была проведена проверка и это не соответствует действительности»). Существующий порядок опровержения fake news через пресс-службы региональных УМВД представляется недостаточным, поскольку, хотя эти опровержения и публикуются в местных СМИ, их необходимо специально искать.

8(110) 2020

Создать общедоступный и регулярно обновляемый портал, содержащий базу данных fake news, слухов, псевдомедицинских советов, в которой приводить циркулирующие в сети Интернет и рассылках тексты в их возможной вариативности. Информация на портале должна быть краткой, ясной, изложенной доступным языком, иметь ссылки на источники информации в том числе на иностранных языках, и в целом, давать возможность населению самостоятельно проводить проверку достоверности сведений, которые получает каждый отдельный человек по своим каналам (self-factchecking). Важно, чтобы такой портал имел официальные аффилиации и широко пропагандировался как официальный источник информации. Наша исследовательская группа сейчас создает такой портал «Энциклопедия фейков» на портале

Доводить до населения сведения об опасности fake news, в особенности псевдомедицинских советов и самолечения, а также о характерных признаках fake news посредством источников, не интегрированных напрямую в СМИ – через телевизионную рекламу, агитационные плакаты, мониторы в метрополитенах, на вокзалах и в аэропортах, уличные экраны в крупных городах, бегущие строки на зданиях и т.п.

Не оказывать противодействия практикам низовой солидаризации, в т.ч. волонтерам и НКО, распространяющим СИЗ, поскольку такие практики являются нормальными в чрезвычайных ситуациях и повышают у населения чувство контроля над ситуацией. При этом, однако, необходимо тщательно отслеживать появление текстов, призывающих к «негативной» солидаризации (например, против мигрантов, таксистов, курьеров, чужаков вообще), поскольку из всех возможных fake news подобные призывы являются наиболее опасными.

Список литературы Инфодемия: существующие подходы к анализу паник, фобий, слухов, фейков во время эпидемий и предложения по борьбе с ними

- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3188408991190172&id=100000633068237&hc_location=ufi

- Matteo Cinelli, Walter Quattrociocchi, Alessandro Galeazzi, Carlo Michele Valensise, Emanuele Brugnoli, Ana Lucia Schmidt, Paola Zola, Fabiana Zollo, Antonio Scala. The COVID-19 Social Media Infodemic [препринт https://arxiv.org/abs/2003.05004]

- Dunbar Robin. How Many Friends Does One Person Need?: Dunbar’s Number and Other Evolutionary Quirks. London, 2010.

- Swami, V., Furnham, A., Smyth, N., Weis, L., Ley, A. and Clow, A. 2016. Putting the stress on conspiracy theories: examining associations between psychosocial stress, anxiety, and belief in conspiracy theories. Personality and Individual Differences . 99, pp. 72-76

- Sullivan, D., Landau, M. J., & Rothschild, Z. K. (2010). An existential function of enemyship: Evidence that people attribute influence to personal and political enemies to compensate for threats to control. Journal of Personality and Social Psychology, 98(3), 434–449.

- Parsons S., Simmons W., Shinhoster F., Kilburn J. A test of the grapevine: an empirical examination of conspiracy theories among African Americans // Sociological Spectrum. 1999. Vol. 19. No. 2. P. 201–222.

- Gary Alan Fine. Rumor, Trust and Civil Society: Collective Memory and Cultures of Judgment // Volume: 54 issue: 1, page(s): 5-18

- Gordon Pennycook, Jonathon McPhetres, Yunhao Zhang, & David G. Rand. Fighting COVID-19 misinformation on social media: Experimental evidence for a scalable accuracy nudge intervention [припринт: http://ide.mit.edu/sites/default/files/publications/Covid-19%20fake%20news%20ms_psyarxiv.pdf]

- Kelly M Greenhill, Ben Oppenheim. Rumor Has It: The Adoption of Unverified Information in Conflict Zones International Studies Quarterly, Volume 61, Issue 3, September 2017, Pages 660–676.

- Vosoughi S., Roy D., Aral S. The Spread of True and False News Online // Science. 2018. Vol. 359. No. 6380. P. 1146–1151.

- https://www.who.int/dg/speeches/detail/munich-security-conference

- Andrew Noymer. The transmission and persistence of ‘urban legends’: Sociological application of age-structured epidemic models // Journal of Mathematician Sociology, 2001, Volume 25, Issue 3. [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0022250X.2001.9990256]

- Julii Brainard, Paul R Hunter. Misinformation making a disease outbreak worse: outcomes compared for influenza, monkeypox, and norovirus // Simulation. Volume: 96 issue: 4, page(s): 365-374.

- https://www.levada.ru/2020/03/25/odobrenie-institutov-vlasti-23/

- Richard F. West, Russell J. Meserve, Keith E. Stanovich Cognitive Sophistication Does Not Attenuate the Bias Blind Spot. Journal of Personality and Social Psychology 2012, V. 103, No. 3, 506–519.

- Stanovich, Keith E., Richard West, Toplak, Maggie E. The rationality quotient : toward a test of rational thinking. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

- Jarynowski, Andrzej and Wójta-Kempa, Monika and Płatek, Daniel and Czopek, Karolina, Attempt to Understand Public Health Relevant Social Dimensions of COVID-19 Outbreak in Poland (April 5, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3570609 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3570609

- Cuiyan Wang, Riyu Pan, Xiaoyang Wan, Yilin Tan, Linkang Xu, Cyrus S. Ho and Roger C. Ho. Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 1729; doi:10.3390/ijerph17051729