Информационная производительность СВЧ датчиков параметров пламени

Автор: Султанов Ф.И., Станченков М.А.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Новые информационные технологии

Статья в выпуске: 4 т.6, 2008 года.

Бесплатный доступ

Для измерения электронной концентрации и температуры в камерах сгорания двигательных тепловых энергетических установок применены авто-динные датчики с частотным выходом. Критерием эффективности схемы и конструкции принято количество извлекаемой информации.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191284

IDR: 140191284 | УДК: 53.087.9

Текст обзорной статьи Информационная производительность СВЧ датчиков параметров пламени

Для измерения электронной концентрации и температуры в камерах сгорания двигательных тепловых энергетических установок применены авто-динные датчики с частотным выходом. Критерием эффективности схемы и конструкции принято количество извлекаемой информации.

Применение радиоволновых методов позволяет довести быстроту контроля технологических процессов до величин, достигнутых в радиолокации – одна микросекунда и менее. Одним из приложений этих методов является сверхвысокочастотная (СВЧ) диагностика параметров пламени. Соответствующие датчики (СВЧД) [1-2] конструктивно сопрягаемы с камерами сгорания транспортных тепловых энергетических установок (ТЭУ).

Для таких измерительных систем характерны быстрые информационные потоки, а оценка информационной производительности (ИПр)

датчиков [3] и ее зависимость от конструкций приобретает интерес не только в плане компьютерной обработки измерительного сигнала, но и для качества контроля. По своему содержанию ИПр аналогична пропускной способности (по Котельникову) или информационной емкости (по Шеннону) и в ряде случаев может быть рассчитана по общеизвестной формуле [4]. Однако в применении к контролю пламени большинство условий, оговоренных в [4], не соблюдается.

В частности:

-

- спектры диагностируемого параметра и многочисленных помех почти всегда небелые;

-

- более того, формирование названных факторов подвержено воздействию средств управления режимом ТЭУ, поэтому (предположительно) закон распределения здесь негауссов;

-

- спектр диагностируемого параметра (но не помех) гораздо уже полосы датчика;

-

- формирование откликов на воздействующие факторы носит разный физический характер;

-

- факторы воздействуют на измерительный

сигнал неаддитивно;

- факторы порождены одним физическим процессом – горением и поэтому изначально кор- релированны;

-

- передаточные характеристики СВЧД по отношению к некоторым факторам нелинейны;

-

- в общем случае отношение сигнал/шум (к

последнему мы относим всю совокупность помех) нельзя считать большим.

Последнее обстоятельство не противоречит формуле [4], но заметно усложняет анализ и, что более существенно, обработку измерительного сигнала в реальном времени.

Для СВЧД [1-2] контролируемым параметром является электронная концентрация N ( t ) , которая вместе с частотой соударения электронов с электронейтральными частицами v ( t )

известным образом влияет на диэлектрическую проницаемость плазмы пламени

e ( t ) [5]. С по-

зиции обширного опыта диагностики плазмы нагрев СВЧД до температуры T(t), вибрации u(t) и собственное радиоизлучение плазмы E(t) – суть помехи. Связь этих косвенных параметров с режимом ТЭУ находится в компетенции теплоэнергетиков и здесь не рассматривается. В [68] выявлена зависимость контрольного сигнала СВЧД от нагрева. Сопоставляя эти зависимости с соотношением [4] и перечисленными особен- ностями контроля пламени, нетрудно заключить, что повышение ИПр связано не только с выбором радиотехнических параметров, но и с учетом нетрадиционных для информационно-измерительной радиоаппаратуры показателей: форма деталей, толщина стенок, тепло- и температуропроводность материалов и др.

Отметим также выявленную в[9] возможность построения СВЧД с преимущественной реакцией либо на N ( t ) , либо на T ( t ) и, даже, на u ( t ) .

Конечная цель авторов состоит в построении измерительной системы, способной извлекать и обрабатывать в реальном времени такое количество информации о внутрикамерных процессах, которое позволяет оперативно регулировать режим действующих и будущих ТЭУ. В частности, речь идет и об информации о предаварийных ситуациях, предвестники которых, как считают теплоэнергетики, могут быть выявлены быстродействующими измерителями.

Задача этапа, представленного в данной работе: количественная оценка ИПр двух СВЧД, включая выявление наиболее информативных участков в спектре измерительного сигнала, и зависимости указанных величин от схем и конструкции датчиков.

Измерительный отклик включает продукты частотной модуляции зондирующего сигнала перечисленными выше воздействиями. Спектры одной из боковых полос датчика концентрации в первом по Тейлору приближении:

Sf (to) ~ S£ (to)+[St (го)+Su (to)+S£TU(to) + + SH (to) + Se (to)].

При этом SE (го), S (to), Su (to) - спек тральные плотности (СП) воздействий, SeTu (и)

– совместные спектральные плотности, как продукты взаимной корреляции, Sh (ю) - искажение спектра, вызванное нелинейностью измерительных преобразований, и S E (ю) - аддитивный собственный шум плазмы [5]. Влияние соударе- ний здесь не учтено.

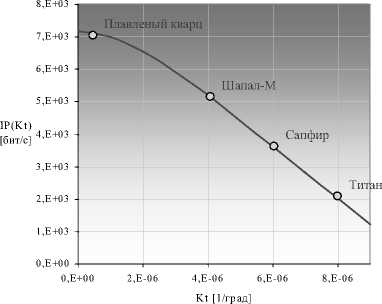

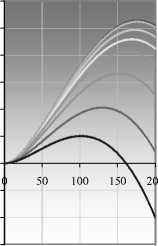

Первой операцией по обработке сигнала является частотное детектирование, а полученный спектр s ( q ) близок по форме и информационному содержанию к S f ( и ) . Обобщенный вид последнего со вкладом каждого из слагаемых (1), а также АЧХ датчика представлены на рис.1.

Сейчас нас интересует наиболее динамичный параметр s(t). Заметим, что в силу совмещения спектров разделить здесь вклад N(t) и v(t) при одноканальном контроле невозможно. С другой стороны при многоканальном контроле желателен быстродействующий СВЧД с преимущественной реакцией на температуру. Результаты [68] подсказывают путь его построения: с ростом зондирующей частоты влияние концентрации убывает сообразно f -2, а главной помехой становиться вибрация.

С учетом замечаний Шеннона о небелых спектрах [4] ИПр при прямом частотном детектировании:

I =

Ω2

I log,

Ω1 2

S f ( Q ) . S ш ( Q ).

• dQ =

Ω2

= I log 2

Ω1

1 +

S E ( q ) S ш ( Q )

• dQ =

Ω2

= I [log 2Sf (Q) - log 2Sш (Q )]• dQ, Ω1

где S ш (q) соответствует выражению в квадратной скобке (1), с учетом переноса боковых полос высокочастотных спектров (1) в исходный диапазон: Q = to - to 0 , to 0 - несущая частота, Q 2 - Q1 - кон- тролируемая полоса частот,а подинтегральное вы-ражение,соответствует количеству информации, извлекаемой в единицу времени и в единичной полосе частот.Назовем его информационной плотностью (ИПл),у Шеннона это разность полной и условной энтропий сигнала.

При непосредственном контакте датчика с пламенем, когда раскрыв антенны совпадает с огневой поверхностью, отклики на контролируемый и на помеховые факторы близки по величине. Без принятия специальных мер, прежде всего – по теплостойкос-ти,ИПр невелика и обычно ниже требуемой. Ее аналитическая оценка сопряжена с вычислительными трудностями, порожденными формой спектров и структурой выражения (2).

Огибающие исходных спектров естественных и технологических процессов (исключая вибрации) имеют вид [10]:

S ( Q ) ~ a/q y , Y < 1 ,

где A - СП на частоте F = Q/2 • n = 1 Гц . Спектры откликов датчика, особенно на нагрев, имеют более сложную форму [7].Поэтому интегрирование (2) аналитически неосуществимо даже с использованием специальных функций. Аналогичные трудности имеют место в близкой в физическом и математическом отношении задаче: флуктуации частоты автогенераторов радио, ИК и видимого диапазонов. Там часто применяют кусочно-линейную аппроксимацию [10],погрешность которой не больше чем при экспериментальных оценках γ . В нашем случае этот подход упрощает выработку конструктивных решений и алгоритм вторичной обработки измерительного сигнала в системе контроля.

Еще к одному упрощению приводит рациональный выбор пределов интегрирования, то есть полосы контрольного сигнала П = ( ^2 - ^ )/2п . Здесь целесообразно исключить инфранизкие частоты (менее 1...3 Гц), контроль в этом диапазоне хорошо осуществляется известными средствами, а температурная помеха для СВЧ датчиков особенно велика за счет нагрева резонатора.Отсюда снижение ИПр. Верхний предел интегрирования составляет несколько десятков герц с тенденцией к увеличению по мере разработки быстродействующих исполнительных механизмов в автоматике ТЭУ.

В распоряжении разработчика три группы средств увеличения ИПр: системные, схемотехнические и конструктивные. К первым отнесем зондирующую частоту и полосу, ко вторым – типы и электрические размеры антенны и резонатора, к третьим – средства (форма,размеры и материалы деталей), снижающие влияние температурных флуктуаций

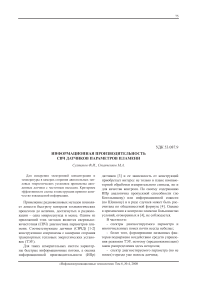

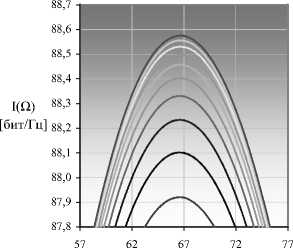

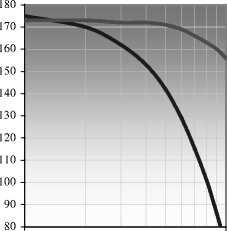

S T ( и ) . На рис. 1-6 представлены зависимости ИПл, ИПр [9],построенные с использованием дополнительных и уточненных результатов [6-8].

Рассмотренные выше материалы,отвечающие необходимым высокотемпературным требованиям, имеют значения коэффициента линейного расширения (КЛР),лежащие в пределах от 0,56·10-6 (плавленый кварц)до 8·10-6 (титан)град-1.

Т(П) [бит/Гц]

Kt = 0

1E-06

2E-06

3E-06

4E-06

5E-06

6E-06

7E-06

8E-06

9E-06

Рис. 1. Информационные плотности измерительного сигнала при различных коэффициентах линейного расширения материала изготовления АД

Рис. 2. Информационная производительность АД при различных коэффициентах линейного расширения материала его изготовления

П [Гц]

L = 1E-2

2E-2

3E-2

4E-2

5E-2

6E-2

7E-2

8E-2

9E-2

10E-2

Рис. 3. Информационные плотности измерительного сигнала при различных длинах изготовления АД (материал изготовления: титан)

Кварц (пл.)

Шапал-М

Сапфир

Титан

Рис. 4. Информационная производительность АД при различных длинах и материалах его изготовления (точками обозначены критические длины)

IP(Q) [бит/c]

1,E+04

1,E+04

8,E+03

6,E+03

4,E+03

2,E+03

0,E+00

-2,E+03

-4,E+03

-6,E+03

П [Гц]

L=0,1 Кварц (пл)

Шапал-М

Сапфир

Титан

L=0,01 Кварц (пл)

Шапал-М

Сапфир

Титан

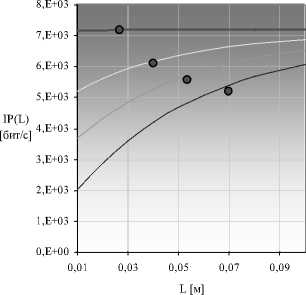

Рис. 5. Зависимость информационной производительности АД при различных длинах и материалах его изготовления от полосы пропускания

Qopt(Kt) [Гц]

L=0,01 [м]

L=0,1 [м]

Kt*10 " 6 [1/град]

Рис. 6. Зависимость оптимальной полосы пропускания от коэффициента линейного расширения материала изготовления и длины АД

В соответствии с требованиями разработчиков транспортных ТЭУ, длина датчиков контрольной аппаратуры не должна превышать 0,07…0,1 м (в авиации и космонавтике). Руководствуясь этим ограничением,расчеты информационных характеристик АД проводились в диапазоне конструктивных длин от 0,01 до 0,1 м.

Одним из важнейших для разработчиков контрольной аппаратуры параметром, зависимость ИПр от которого рассмотрена в рамках данной ста- тьи, является контролируемая полоса частот. Рассмотрение зависимости ИПр от полосы пропускания (см. рис.5) позволяет ввести в рассмотрение понятие «оптимальной полосы» – положительного экстремума функции IP(o). Как и в других случаях, значения этого параметра не являются самодостаточными и определяются остальными конструктивными и схемотехническими решениями. С технической точки зрения, оптимальная полоса позволяет получить максимально возможное количество информации о контролируемом процессе при заранее определенных условиях реализации. Увеличение или уменьшение значения оптимальной полосы приводит к ухудшению ИПр АД.

Выводы

-

1. Зависимость ИПр от КЛР в пределах рассмотренных значений носит слабонелинейный характер (см. рис. 2).

-

2. Наибольшую нелинейность функция проявляет при КЛР близких к нулю.

-

3. Применение различных материалов,а соответственно и вариация КЛР в данном диапазоне может изменять ИПр АД более чем на порядок, в зависимости от других конструктивных и схемотехнических решений. Это позволяет говорить о КЛР, как об одной из наиболее значимых параметров при разработке АД СВЧ диагностике параметров пламени.

-

4. Характер зависимости информационных показателей АД от его конструктивной длины,в первую очередь, определяется используемым для его изготовления материалом (см.рис. 4). Так для материалов с КЛР близким к нулю, зависимость ИПр от длины АД практически линейна и постоянна.При этомноминальная длинаАДограничена требованием к частоте зондирования и критическим температурным режимом работы активного элемента (АЭ). В противоположном случае, когда КЛР используемого материала отличен от значений близких к нулю, зависимость ИПр от длины АД приобретает явно выраженный нелинейный характер. В этом случае конструктивная длина АД является важным критерием оптимизации,существенно определяющим информационные характеристики АД.

-

5. Значения «оптимальной полосы», при длине датчика более 0,1 м слабо зависят от значений КЛР, меньших 5·10-6 град-1.

Список литературы Информационная производительность СВЧ датчиков параметров пламени

- Болознев В.В., Гафуров Р.А., Законов М.А., Салахов А.Р. Система контроля режима ТЭУ//А.с. СССР №1285176, БИ №22, 1986.

- Болознев В.В., Романычев А.Д. Датчик параметров пламени в камере ЭУ//А.с. СССР №1829006, БИ №27, 1993.

- Михеев А.А. Согласование производительности датчиков с пропускной способностью группового тракта в многоканальной измерительной системе//Датчики и системы, №3, 2005. -С. 2-5.

- Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике. М.: ИЛ, 1963. -829 с.

- Голант Н.Е. Сверхвысокочастотная диагностика плазмы. М.: Наука, 1968. -241 с.

- Болознев В.В., Сафонова Е.В. Выбор электротехнических материалов для СВЧ датчиков высокотемпературных технологических потоковых процессов//Межвузовский сборник научных трудов, посвященный 110-летию Зворыкина В.К. Муром, Россия, 1999. -С. 84-90.

- Boloznev V.V., Safonova E. V. Determination of the frequency of oscillations in the autodyne's sensor under the regular and casual temperature mode variations//Proc. 2000 IEEE/El A international frequency control symposium and exhibition, Kansas, USA, 2000. -P. 96-99.

- Boloznev V.V., Safonova E.V.Autodynemicrowave sensor of combustion process: behavior under fast heating//Proc. Joint meeting of the 15th European frequency and time forum and 2001 IEEE international frequency control symposium, Neufchatel, Switzerland, 2001. -P.84-88.

- Boloznev V.V, Safonova E.V., Sultanov F.I.,Stanchenkov M.A, Mirsaitov F.N. Informational content estimation of the signal in autodyne thermosensor//Proc. Joint meeting of the 20th European frequency and time forum, Braunschweig, Germany, 2006.-P. 156.

- Основы электродинамики плазмы. Под ред.А.А. Рухадзе. М.: Высшая школа, 1978. -407с.

- Радиопередающие устройства: Под ред. М.В. Благовещенского, Г.М. Уткина. М.: Радио и связь, 1982.-408 с.