Информационная система курганных насыпей бассейна р. Броварка

Автор: Вовкодав С.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы пятого круглого стола "Археология и геоинформатика" (Москва, 14-15 апреля 2010 г.)

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена попытка составить общую карту курганов в долине реки Броварка (Киевская область). Работа была основана на картографических источниках, космических снимках и полевых исследованиях. Помимо изучения сети поселений, большое внимание уделялось древним земляным сооружениям (курганам, «майданам», так называемым Змиевым Валым). В долине известно около 200 курганов. Мы планируем собрать электронную карту и базу данных сайта для эффективной защиты и расследования сайтов. В настоящее время несколько сайтов могут быть расположены на карте в соответствии с их описанием в археологических отчетах. Общая карта курганов была создана путем сопоставления данных картографического и дистанционного зондирования с помощью ГИС.

Геоинформационная система, дистанционное зондирование, курганные насыпи, бассейн р. броварка

Короткий адрес: https://sciup.org/14328472

IDR: 14328472

Текст научной статьи Информационная система курганных насыпей бассейна р. Броварка

В течение последних десятилетий все более усиливается антропогенное влияние на памятники археологии. Особенно ощутимо его испытывают объекты, размещенные на поверхности земли, в частности памятники курганного типа. Значительная их часть разрушается во время ежегодной распашки и строительства. Кроме того, негативное влияние имеет вмешательство так называемых «черных археологов». Следует признать, что подобные памятники лишены достаточного внимания органов охраны культурного наследия.

Территория левобережья среднего течения Днепра и Нижнего Потрубежья включает несколько основных ландшафтных зон, которым отвечают скопления археологических памятников. В частности, следует условно выделить группу памятников, расположенных вдоль р. Броварка1. Особенности природно-географических условий этой территории позволяют рассматривать ее как полностью самостоятельный микрорегион. Достаточно интересный в археологическом плане бассейн р. Броварки привлекал к себе внимание ученых еще в середине ХІХ в. Хотя его изучение происходило главным образом в рамках исследования Переяславской волости, но сравнительно большая насыщенность археологическими объектами и особенности природно-географических условий верхнего течения р. Броварки всегда вызывали отдельный интерес. В археологических исследованиях ХІХ в. внимание сосредоточивалось на курганных памятниках, городищах,

«змеевых» валах и майданах ( Ляскоронский , 1903; 1911; Макаренко , 1907; 1917; Основания хронологической классификации… 1892; Падалка , 1905; Самоква-сов , 1908; Уваров , 1881). После длительного перерыва в 1970-х гг. был начат новый этап исследования курганных памятников, некоторые были раскопаны ( Вовкодав, Юрченко , 2003; Круц, Погорелый , 1982; Савчук , 1970; Сикорський, Бузян , 1975; 1976).

Как показывает опыт, в настоящее время для эффективного управления охраной памятников археологии недостаточно информации, полученной во время исследований прошлых лет, поскольку она часто не содержит данных о точной географической привязке объектов. Сегодня мы имеем координаты лишь небольшого количества курганных насыпей. Остальные локализуются условно, соответственно отчетам о проведенных исследованиях. Поэтому возникла необходимость проведения дальнейших исследований на качественно новом уровне. Наиболее удобным и эффективным инструментом обобщения и управления разнообразной информацией о памятниках являются географические информационные системы (ГИС). Существует огромное количество созданных на их основе археологических геоинформационных систем (АГИС) ( Артемьев и др ., 1999; Афанасьев и др. , 2004; Беглецова и др ., 2005; Васильев , 2004; Жуковский, Пушкина , 2005; Смекалов и др ., 2007; Томашевский, Вовкодав , 2007). В связи с этим именно ГИС были выбраны нами в качестве главного инструмента обобщения информации о курганных насыпях.

Систематическое исследование бассейна р. Броварки началось сравнительно недавно, наиболее интенсивно оно проводится последние 10 лет. На первом этапе была собрана информация о памятниках, имеющаяся в отчетах и небольшом количестве литературы. Одновременно происходили полевые разведки на территории. Все это позволило создать каталог археологических памятников исследуемого региона. Он стал базой для реализации комплексного изучения систем заселения микрорегиона в разные хронологические периоды, в котором отдельное внимание сосредоточено на древних земляных сооружениях (курганных насыпях, майданах, «змеевых» валах). В предложенной публикации мы рассматриваем курганы и майданы. Общее их количество на исследуемой территории – около 200. Лишь 5 были раскопаны, другие зафиксированы в результате разведок.

Среди древних земляных сооружений следует выделить особый вид памятников – так называемые майданы. Это насыпи с выбранной центральной частью в виде большой ямы с комплексом валов и рвов разной конфигурации. Вопрос о функциональном назначении и хронологической атрибуции этих земляных сооружений до сих пор остается открытым. Достаточно долгое время их отождествляли с городищами-укреплениями (по версии В. В. Пас-сека) или звероловными изгородями. В настоящее время бытуют два основных взгляда на происхождение таких конструкций. Первый сформировался на основе предположения, высказанного еще в начале ХХ в. А. А. Спицыным, и объясняет их как остатки селитроварного производства2. В последнее вре- мя все чаще майданы рассматриваются как определенного рода ритуальные комплексы. Не отбрасывая вероятности использования курганных насыпей для селитроварного промысла, о чем свидетельствует ряд фактов (Ключнев, 2001), исследователи высказывают мнение о достаточно древнем происхождении самих конструкций, датированных в пределах эпохи бронзы – раннего железного века. Учитывая последние исследования, которые позволили четко отмежевать древние майданы от мест селитроварного промысла, данное предположение выглядит полностью правомерным (Шрамко, 2000). В частности, подобного типа насыпи с «усами», выложенными камнями, встречаются в центральном Казахстане среди курганов раннего железного века (Маргулан и др., 1966). Сравнительно большое количество майданов сосредоточено на территории бассейна р. Броварки, главным образом в ее среднем и верхнем течении. В частности, здесь встречается их своеобразное название – «кугум», на что обратили внимание еще Н. Е. Макаренко и Л. В. Падалка (Макаренко, 1917; Падалка, 1905).

Основная задача начального этапа создания информационной системы (ИС) курганных насыпей – позиционирование максимально возможного количества уже известных объектов, фактически создание цифровой археологической карты. Здесь, наряду с результатами полевых исследований, важным, а иногда и определяющим фактором является использование в комплексе с ГИС данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗ). Последние позволяют локализовать курганы, которые имеют «приблизительную» привязку, а также обнаружить новые насыпи. Для территории исследуемого региона общедоступными являются космоснимки: Landsat 7 Circa 2000 (с пространственным разрешением 15 м), Landsat 7 TM (7 спектральных каналов с различным пространственным разрешением: 1–5, 7 – 30 м, 6 – 60 м; панхроматический – 15 м). Также нами использовались космоснимки, полученные на сервере Digital Globe, программа Google Earth и 4 аэрофотоснимка, хотя они покрыли лишь незначительную часть исследуемой области.

Процесс дешифрирования ДДЗ требует накопления некоторой исходной информации, которая позволит различить качественные характеристики определенных зон снимков – мест возможного расположения курганных насыпей. Речь идет о результате сопоставления и сравнения мест локализации известных курганов с участками космо- и аэрофотоснимков. Достоверность географической пространение на территории Украины. Это вызвало активный поиск селитры – его основной составной части. В естественной среде селитра (соли нитрата аммония) в результате распада органики накапливается в гумусе чернозема, большой запас которого сосредоточен в курганных насыпях. Процесс добывания селитры предполагал создание в центральной части насыпи лейкообразной ямы, на дне которой выбирали обогащенный селитрой (вымытой дождями из стенок котлована-лейки) чернозем. Насыщенное продуктом сырье вываривалось путем термохимической обработки: смешивалось с древесным углем и негашеной известью, а затем заливалось водой. В результате процесса подогревания/охлаждения из отцеженной смеси получали кристаллизованный осадок селитры. Отработанную вываренную почву выкладывали около кургана, таким образом создавая систему валов.

привязки на данном этапе очень важна. Поэтому использовать курганы, которые имеют в отчетах полевых исследований лишь описательные характеристики и нечеткую локализацию, мы не можем.

Вернемся к ИС курганов. Непосредственно для получения цифровой карты расположения археологических объектов курганного типа необходимо создать векторный точечный слой, где каждой точке отвечает определенный курган. С этой целью, а также для более детальной локализации отдельных курганных насыпей и выявления новых объектов были использованы три отдельных картографических покрытия: военно-топографическая карта Русской империи Ф. Ф. Шуберта масштаба 3 версты в 1 дюйме 1860–1890 гг. (Полтавская и Киевская губерния), так называемая «трехверстовка»; военно-топографическая карта УССР 1933 г.; военно-топографическая карта генерального штаба УССР 1989 г.

Растровые карты нуждаются в пространственной привязке к системе географических координат. Карта генерального штаба УССР 1989 г. имела привязку, первые две привязывались к ней. На основе условных обозначений курганов последних двух покрытий в программе MapInfo были созданы два тематических векторных слоя с точечными объектами. Карта 1860–1890 гг. использовалась для уточнения локализации некоторых «сомнительных» курганов. Использование нескольких карт обусловлено следующими факторами: некоторые насыпи отсутствуют на той или иной карте, поэтому объединение информации из нескольких источников позволяет максимально охватить и более точно локализовать курганы. Вместе с тем карты создавались с существенными хронологическими разрывами, которые характеризуются значимыми изменениями территории. Здесь очень важны данные о насыпях до 1960–1970-х гг. – периода активных мелиоративных работ в исследуемом регионе.

Отдельно был создан слой курганов, обнаруженных во время полевых исследований, и слой точек пространственной привязки, полученных с помощью GPS-навигатора. Таким образом, были созданы 4 отдельных слоя для сравнения и обобщения. Все они поочередно сопоставлялись друг с другом в таком порядке:

-

1) на слой, созданный на основе карты генерального штаба УССР 1989 г., были наложены памятники с военно-топографической карты УССР 1933 г. Если две точки обозначали один и тот же курган, одна из них удалялась;

-

2) слой, созданный во время первой процедуры сопоставления, был дополнен объектами, обнаруженными во время полевых исследований, и данными GPS-навигатора.

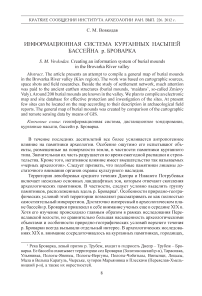

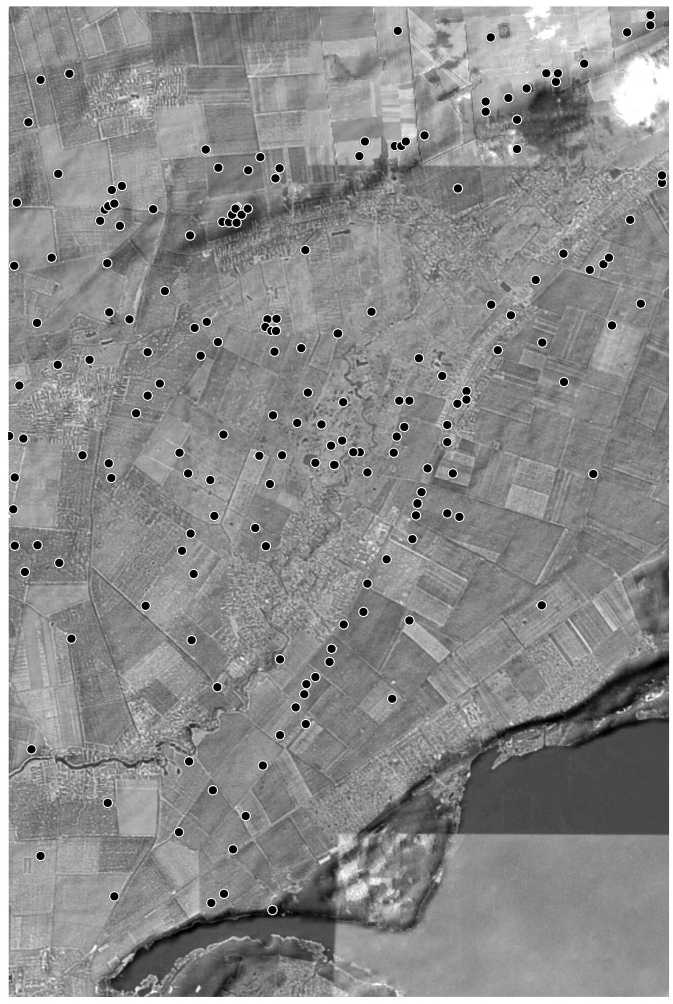

В результате проделанных процедур была исключена возможность дублирования изображений одних и тех же объектов и получена общая карта курганных памятников. Далее обобщенный слой был поочередно сопоставлен с космо- и аэрофотоснимками (рис. 1). Точки, которым отвечали зоны, идентифицированные как курганы, при необходимости совмещались с последними (рис. 2). Таким образом уточнялась их географическая привязка. Те точки, которые не находили соответствия на ДДЗ и не были известны по предыдущим исследованиям, составили отдельный слой. Он послужит ориентиром для дальнейших полевых работ, главной целью которых будет уточнение существования этих

Рис. 1. Обобщение данных о локализации курганных насыпей путем сопоставления 4 слоев, созданных на основе карт и результатов полевых исследований

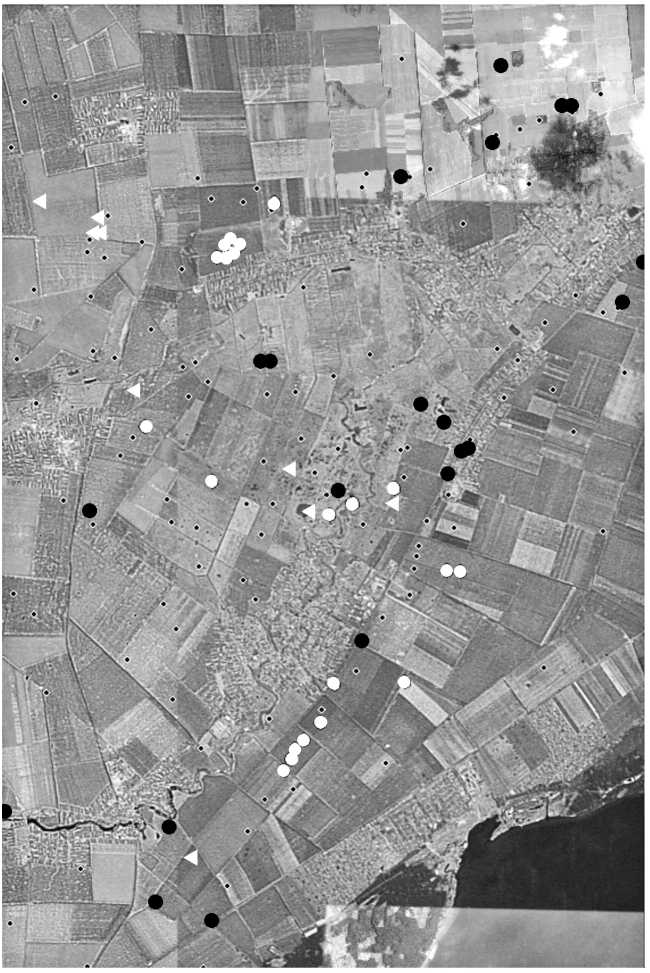

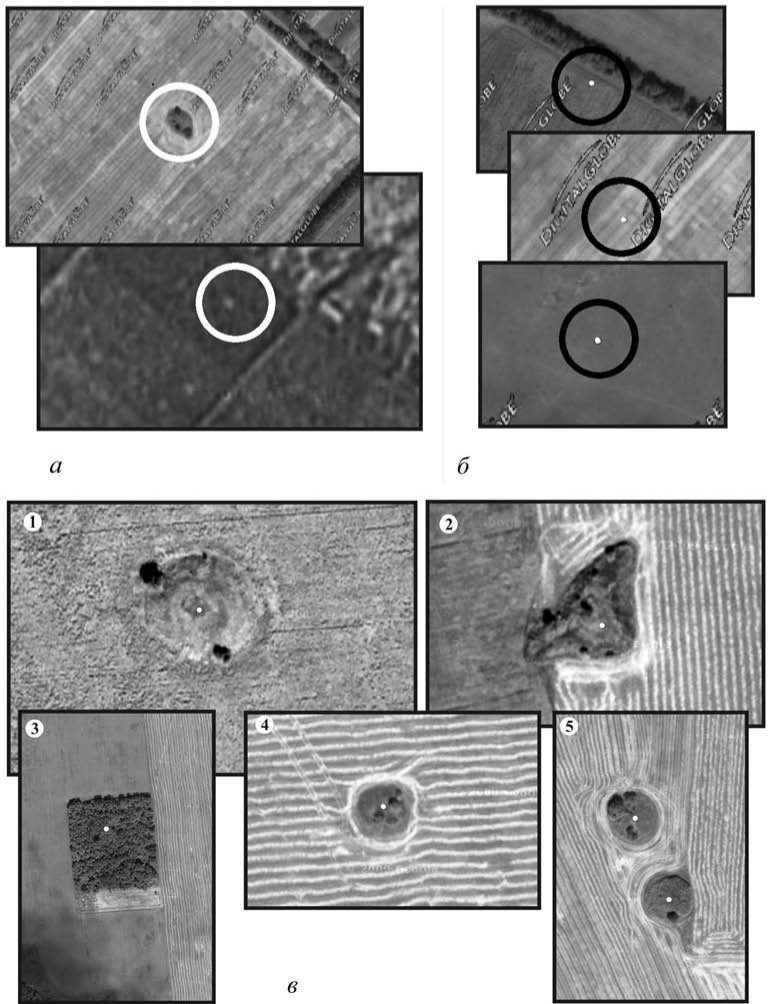

Рис. 2. Идентификация объектов на космоснимках а – один и тот же курган на разных снимках; б – некоторые обнаруженные во время полевых исследований курганы не просматриваются на снимках; в – совмещение точек векторных слоев с изображением курганов и майданов на космоснимках: 1–3 – майданы; 4–5 – курганы

Рис. 3. Часть общей карты курганных насыпей насыпей. Следует отметить, что большое количество известных курганов, которые сильно распаханы, не наблюдается на космоснимках, даже очень подробных (рис. 2).

Наличие обобщенного слоя с курганами позволяет приступить к следующему этапу создания ИС (рис. 3). Для учета данных о курганных насыпях к векторным слоям с объектами необходимо присоединить определенный перечень атрибутивной информации, которая должна выражать все важные описательные характеристики памятника. На основе разработанных классификаторов геоин-формационного учета памятников культурного и исторического наследия нами использован минимальный перечень атрибутивной информации ( Гусев , 2001): идентификационный номер, название, высота, диаметр, характер исследованности, количество захоронений, датирование, наличие сооружений в захоронениях, найденные материалы, особенности конфигурации насыпи, сохранность, антропогенная угроза. Атрибутивная информация, объединенная в базу данных, была сопоставлена с точечными объектами векторных слоев. В самом простом виде ИС памятников курганного типа – это цифровая карта с определенными объектами, для получения информации о которых достаточно лишь щелкнуть на них «мышью».

Таким образом, сочетание результатов полевых исследований с дешифрированием ДДЗ и картографических материалов позволяет максимально охватить существующие в настоящее время насыпи и частично локализовать уже разрушенные. Важность подобных ИС состоит также в решении проблемы охраны объектов культурного наследия, обусловленной спецификой процесса изучения археологических памятников. Исследования отдельных ученых разделены во времени и имеют определенную, ограниченную научными интересами локализацию. Поэтому при необходимости достаточно трудно быстро построить обобщенную картину распространения тех или иных памятников в пределах больших территорий без использования ГИС. Более того, использование созданной картографированной базы данных курганных насыпей позволяет расширить возможности и спектр исследований, в частности изучать аспекты, связанные с пространственными характеристиками памятников и их взаимоотношений: проводить статистический анализ, анализировать зоны скопления, тяготения к определенным ландшафтным особенностям.

Список литературы Информационная система курганных насыпей бассейна р. Броварка

- Артемьев Е. В., Дроздов Н. И., Зайцев Н. К., Шапарев Н. Я., Якубайлик О. Э., Шахматов А. В., 1999. Технологии подготовки и представления данных в информационно-аналитической системе «Археологические памятники Красноярского края»//Молодежь и пути России к устойчивому развитию: Тезисы докл. республ. школы-конф. Красноярск.

- Афанасьев Г. Е., Савенко С. Н., Коробов Д. С., 2004. Древности Кисловодской котловины. М.

- Беглецова С. В., Князева Л. Ф., Телегина М. В., 2005. Геоинформационная система памятников историко-культурного наследия Удмуртии//Археология и геоинформатика. Вып. 2. [Электронный ресурс.] М. CD-ROM.

- Васильев Ст. А., 2004. Автоматизация вывода археологических объектов на цифровую карту: Проблема организации данных//Круглый стол «Геоинформационные технологии в археологических исследованиях» (Москва, 2 апреля 2004 г.): сб. докл. [Электронный ресурс.] М. CD-ROM.

- Вовкодав С. М., Юрченко О. В., 2003. Новi знахiдки в долинi р. Броварки//Науковi записки з української iсторiї. Переяслав-Хмельницький. вип. 14.

- Гусев С. В., 2001. Формат геоинформационного описания для памятников археологии//культура: политика модернизации. Псков; М. вып. 2.

- Жуковский М. О., Пушкина Т. А., 2005. Цифровой архив материалов исследований Гнёздовского археологического комплекса//РА. № 1.

- Ключнев М. Н., 2001. селiтроварiння на Луганщинi у добу пiзнього середньовiччя (за даними археологiї)//Новi дослiдження пам'яток козацької доби. Луганськ. вип. 10.

- Круц В. Н., Погорелый В. А., 1982. Отчет о раскопках кургана у с. Пологи-Яненки Переяслав-Хмельницкого района киевской области в 1982 г.//Научный архив Переяслав-Хмельницкого историко-этнографического заповедника.

- Ляскоронский В. Г., 1903. История Переяславльской земли с древнейших времен до половины ХIII ст. 2-е изд. киев.

- Ляскоронский В. Г., 1911. Городища, курганы, майданы и длинные змеевые валы в области Днепровского Левобережья//Тр. XIV Ас в Чернигове, 1909. М.

- Макаренко Н. Е., 1907. Отчет об археологических исследованиях в Полтавской губернии в 1906 г.//ИАк. вып. 22.

- Макаренко Н. Е., 1917. Городища и курганы Полтавской губернии. Полтава.

- Маргулан А. Х., Акишев К. А., Кардыбаев М. К., Оразбаев А. М., 1966. Древняя культура Центрального казахстана/Под. ред. А. Х. Маргулана. Алма-Ата.

- Основания хронологической классификации, описание и каталог древностей Д. Я. Самоквасова. Варшава, 1892.

- Падалка Л. В., 1905. Древние земляные сооружения в пределах Полтавской губернии: О древних городках, городищах и насыпных валах. Полтава. Ч. 1.

- Савчук А. П., 1970. Звiт про розвiдки та розкопки курганiв в долинi рiки Броварки Переяслав-Хмельницького району київської областi//НА ИА НАНУ. № 79.

- Самоквасов Д. Я., 1908. Могилы русской земли. М.

- Сикорський М. Н., Бузян Г. Н., 1975. Отчет о работе археологической экспедиции по обследованию курганов Переяслав-Хмельницкого района киевской области 1975 г.//НА ИА НАНУ №118.

- Сикорський М. Н., Бузян Г. Н., 1976. Отчет о работе археологической экспедиции по обследованию курганов Переяслав-Хмельницкого и Яготинского районов в киевской области 1976 г.//НА ИА НАНУ № 55.

- Смекалов С. Л., Вечерухин Н. М., Мельников А. В., Смекалова Т.Н., 2007. Информационная система по археологическим памятникам восточного крыма 2006 (предисловие к презентации)//Археология и геоинформатика. вып. 4. [Электронный ресурс.] М. CD-ROM.

- Томашевский А. П., Вовкодав С. М., 2007. Археолого-геоинформационная система «Ов-ручский проект»//Археология и геоинформатика. вып. 4. [Электронный ресурс.] М. CD-ROM.

- Уваров А. С., 1881. Археология России. каменный период. М. Прил. II.

- Шрамко Б. А., 2000. Майдан Разрытая могила//Археологiчнiй лiтопис Лiвобережної України. Полтава. вип. 1-2.