Информационное и методическое обеспечение разработки региональных стратегий

Автор: Атаева А.Г.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Экономическая политика и управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 4 т.11, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение: принятие Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации актуализировали исследования в области регионального стратегического планирования. Тем не менее практически отсутствуют работы, в которых бы комплексно анализировались проблемы методического и информационного сопровождения региональных стратегий на каждой стадии их разработки. Цель: анализ проблем информационного и методического обеспечения стратегии социально-экономического развития региона, выявление информационных потоков, источников, методов и информационных продуктов хранения и обработки информации на ключевых этапах ее разработки. Методы: системный анализ, структурный метод, метод компаративного анализа, экспертный метод. Результаты: проведена оценка проблем информационного и методического сопровождения региональных стратегий на аналитическом этапе, этапе целеполагания и сценарном этапе. На каждом этапе выявлены и структурированы необходимая информация, источники получения, методы хранения и обработки данных, а также существующие информационные продукты для обработки данных. На сценарном этапе проведен краткий анализ применимости тех или иных методов прогнозирования с позиции точности, объективности, адаптивности к изменениям, универсальности, применимости для стратегии региона. Выводы: формирование эффективной системы регионального стратегического планирования сталкивается с рядом существенных проблем организационного, информационного, методического характера, отчасти связанных с тем, что методические рекомендации по разработке региональных стратегий не отражают вопросов информационного и методического обеспечения каждого этапа разработки региональной стратегии. Необходимо уточнить методические рекомендации в части расширения методического инструментария обработки информации по каждому этапу, в том числе в части использования методов математического моделирования на сценарном этапе.

Стратегия социально-экономического развития, методическое обеспечение региональных стратегий, информационное обеспечение региональных стратегий, планирование регионального развития, прогнозирование, методы прогнозирования

Короткий адрес: https://sciup.org/147245645

IDR: 147245645 | УДК: 332.145 | DOI: 10.17072/2218-9173-2019-4-589-613

Текст научной статьи Информационное и методическое обеспечение разработки региональных стратегий

Среди документов стратегического планирования особое место занимает стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, определяющая приоритеты, цели и задачи государственного управления на региональном уровне на долгосрочный период1. С одной стороны, она является проводником федеральной территориальной политики, декомпозируя стратегические цели страны на уровень субъекта Российской Федерации с учетом региональной специфики. С другой – является основой для разработки государственных программ субъекта Российской Федерации, схемы территориального планирования и плана мероприятий по реализации региональной стратегии социально-экономического развития.

На сегодняшний день каждый субъект Российской Федерации обязан разработать и принять стратегию социально-экономического развития (до 1 января 2019 года2). В 2017 году были приняты Методические рекомендации по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации (далее – Методические рекомендации)3. Но фактически разработка ряда региональных стратегий началась еще до принятия Методических рекомендаций. Более того, большинство регионов разработали и приняли стратегии социально-экономического развития до 2030 года (а в некоторых регионах и до 2035 года) в отсутствии Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Как результат, в системе регионального стратегического планирования возник ряд существенных проблем, прежде всего организационного, информационного, методического характера: неэффективная организация процесса стратегирования; низкое качество информационного обеспечения региональных стратегий; непонимание стратегического видения будущего региона, разницы между миссией, целями, задачами, приоритетами развития; отсутствие альтернативных сценариев социально- экономического развития; неприятие отрицательных тенденций в развитии региона; невнимание к математическим методам прогнозирования и др.

Все это актуализировало исследования в области информационного сопровождения и методического обеспечения региональных стратегий на всех ключевых этапах их разработки.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теория стратегического управления как самостоятельная научная дисциплина выделилась в 1970–1980 годы (Dobbin and Baum, 2000; Rumelt et al., 1994; Masch, 2004). В России первые работы в области стратегического планирования появились в начале 90-х годов XX века (Гусев, 1992; Петров, 1993). Новый виток отечественных исследований в области территориального (регионального) стратегического планирования пришелся на период принятия Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в 2014 году и Методических рекомендаций в 2017 году. В настоящее время также уделяется большое внимание этому вопросу, в том числе и методическому и информационному сопровождению региональных стратегий.

В последних значимых работах анализировались проблемы методического обеспечения региональных стратегий в период становления современной системы стратегического управления (Шеломенцев и др., 2017), вопросы согласования документов стратегического планирования (Иванов и Бухвальд, 2018), несоблюдение принципа сбалансированности системы стратегического планирования (Климанов и др., 2017), отсутствие налаженного мониторинга и контроля за реализацией документов стратегического планирования (Липина и Смирнова, 2017) и др.

В ряде работ рассматривались вопросы информационно-методического обеспечения процессов принятия управленческих решений при разработке стратегий инновационного развития регионов (Печаткин, 2019; Полиди и Данилевская, 2012), системы мониторинга реализации региональных стратегий (Петрова, 2017; Байрушина и Байрушин, 2018), изучались информационноаналитические технологии, выступающие основой процесса разработки региональных стратегий инновационного развития (Саак и др., 2014).

Значительное количество исследований посвящено проблемам методологии прогнозирования в региональных стратегиях, в том числе использованию модельного инструментария прогнозирования (Фаттахов и др., 2017; Шаталов, 2018) и др.

Так или иначе, вопросы методического и информационного сопровождения довольно хорошо изучены в отечественной литературе. Однако обзор исследований показывает, что либо эти проблемы рассматриваются глобально без детализации, либо касаются какого-то одного элемента региональной стратегии (например, прогноз целевых индикаторов) или отдельного этапа ее реализации (например, этапа мониторинга). Практически не встречаются работы, в которых бы комплексно анализировались проблемы информационно-методического обеспечения на каждой стадии разработки (а не реализации) региональной стратегии.

Цель исследования – анализ проблем информационного и методического обеспечения стратегии социально-экономического развития региона, выявление информационных потоков, источников, методов и информационных продуктов хранения и обработки информации на ключевых этапах ее разработки. Гипотеза исследования может быть сформулирована на примере высказывания И. Ансоффа: «Ключевым необходимым условием качества стратегии социально-экономического развития является эффективная система управления информационными потоками, которая гармонизирует процессы сбора, накопления, первичной и проблемной обработки информации, ее современная интерпретация и еще очень большой круг процедур, формирующих конечный результат, – информационный базис для разработки стратегии социально-экономического развития, контроля и корректировки результатов ее реализации» (Ансофф, 2009, с. 67). Это справедливо и для региональных стратегий, находящихся в центре иерархии федеральных, региональных и местных стратегий.

В ходе исследования решались следующие задачи:

-

1) определить, какое конкретно информационное обеспечение и методическое сопровождение для каждого этапа разработки региональной стратегии указывается в Методических рекомендациях и указывается ли оно вообще, а также насколько они используются в практике регионального стратегиро-вания;

-

2) выявить ограничения и практические проблемы информационного и методического сопровождения ключевых этапов разработки стратегий;

-

3) установить необходимые источники информации, методы ее хранения и обработки, а также используемые информационные продукты на ключевых этапах разработки региональных стратегий;

-

4) провести анализ существующих методов прогнозирования применительно к Стратегии социально-экономического развития региона с позиции параметров точности, объективности, адаптивности к изменениям, универсальности, применимости для региональной стратегии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наше понимание информационного обеспечения разработки региональных стратегий отличается от того, что указано в Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Статья 14 этого закона4 определяет, что для информационного обеспечения стратегического планирования в России создается обеспечивающая формирование и обработку данных федеральная информационная система стратегического планирования (ФИС СП) на основе распределенной информации, содержащейся в федеральных, региональных и муниципальных информационных ресурсах и системах, данных официальной государственной статистики, сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере государственного управления.

Фактически же на сегодня функционал ФИС СП, реализованный в государственной автоматизированной информационной системе (ГАИС) «Управление», включает в себя только два аспекта:

-

1) федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 6315;

-

2) общественное обсуждение, которому подлежат все проекты документов стратегического планирования в Российской Федерации.

В определенной степени оба функционала необходимы при разработке стратегий, однако они не могут обеспечить получение необходимых данных на ее промежуточных этапах. Информационные потоки при разработке региональных стратегий гораздо шире.

Частично информационные потоки и методическое обеспечение указываются в Методических рекомендациях, но они представлены довольно абстрактно и в основном только для аналитического блока. Так, выделяется информация6:

-

- о внешних факторах развития: мировые тенденции, направления научно-технического прогресса, перспективы развития соседних территорий России и сопредельных стран, российский и зарубежный опыт развития территорий-аналогов – регионов с похожими географическими, климатическими, социально-экономическими условиями развития;

-

- о внутренних факторах развития: социально-демографический, природно-ресурсный, производственно-экономический, транспортноинфраструктурный, географический, пространственно-расселенческий, институционально-управленческий, научно-инновационный и финансовоинвестиционный потенциал региона.

То же самое касается и методов исследования: указываются только методы SWOT- и PEST-анализа для аналитического этапа разработки стратегии.

Фактически необходимая для разработки стратегии информация и методы обработки этой информации гораздо шире тех, что указаны в Методических рекомендациях. Далее мы раскроем их содержание для каждого ключевого этапа разработки стратегии социально-экономического развития региона.

-

0 этап. Организационный

Ни в Методических рекомендациях, ни в теоретических исследованиях этот этап не выделяется. Но он является одним из наиболее важных при разработке стратегий любого уровня. Суть этапа состоит в организации всего процесса разработки стратегии, включая подбор проектной команды, исполнителей по структурным подразделениям органов государственной власти, назначение руководителя проекта либо вынесение разработки стратегии на аутсорсинг, привлечение дополнительных внешних консультантов на выполнение отдельных работ, орга- низацию информационно-коммуникационного обмена между разработчиками стратегии, определение структуры стратегии, временного графика исполнения.

Кроме того, уже на начальном этапе нужно понимать, как будут осуществляться высокозатратные (как в части финансов, так и трудовых и временных ресурсов) отдельные процессные этапы стратегии, такие как социологические опросы населения, бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления, а также стратегические сессии и общественные слушания.

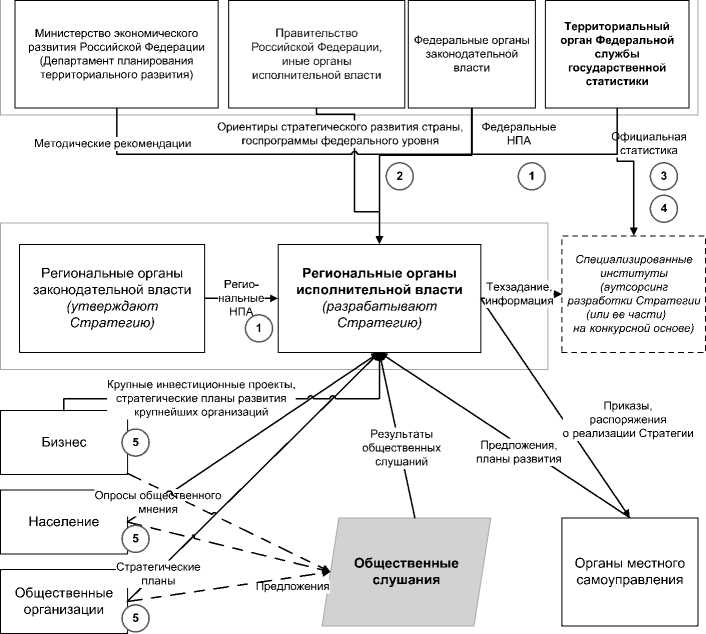

Основная сложность этапа – определить, какие информационные потоки будут иметь место на всех этапах разработки и реализации стратегии региона, и понять, как систематизировать и правильно организовать эти потоки. На рисунке представлено движение информационных потоков при разработке и принятии стратегии социально-экономического развития региона.

Рис. Информационные потоки при разработке региональной стратегии / Fig. Information flows in the development of a regional strategy

Источник: составлено автором.

На рисунке показаны основные участники разработки стратегии и стейкхолдеры региона, обсуждающие проект стратегии и вносящие в него свои предложения. Между ними осуществляется обмен следующими блоками информационных потоков:

-

1) нормативные правовые акты: совокупность федеральных и региональных законов и подзаконных актов, регулирующих все общественные процессы на федеральном и региональном уровнях, а также муниципальные правовые акты в отдельных случаях;

-

2) документы стратегического планирования: Стратегия социальноэкономического развития Российской Федерации, Стратегия пространственного развития, Стратегия национальной безопасности, стратегии федеральных округов, отраслевые стратегии и программы, стратегии и программы регионов, которые должны быть согласованы между собой;

-

3) данные внешней информации: мировые тенденции; направления научно-технического прогресса; перспективы развития соседних регионов России и сопредельных стран;

-

4) статистические данные, позволяющие выявить внутренние факторы развития: социально-демографические; природно-ресурсные; производственноэкономические; транспортно-инфраструктурные; пространственно-расселенческие; институционально-управленческие; научно-инновационные; финансово-инвестиционные;

-

5) данные об ожиданиях стейкхолдеров: результаты социологических опросов населения, бизнес-сообщества, общественных организаций, а также иные способы получения информации об их ожиданиях.

Таким образом, видно, какой большой объем информации разного рода используется при разработке региональной стратегии. От эффективности организации этого этапа зависит качество проекта стратегии.

-

1 этап. Аналитический

Целью аналитического этапа разработки региональной стратегии является выявление конкурентных преимуществ и проблем социально-экономического развития регионов России. По результатам анализа и оценки должностными лицами органов государственной власти, ответственными за разработку стратегии, либо иными лицами, принимающими решения, делается выбор целевых ориентиров и конкретных мер по реализации стратегии.

Основная сложность аналитического этапа, по мнению автора, заключается в объеме информации, которую необходимо проанализировать. С точки зрения потока информации это самый насыщенный этап.

Регион, будучи промежуточным уровнем территориальной социальноэкономической системы, требует как оценки его места среди других регионов России, преимуществ в сравнении с субъектами одного федерального округа, макрорегиона, соседних регионов, так и анализа развития входящих в его состав муниципальных образований.

Необходимость проработки значительного объема информации также связана с большим количеством видов аналитических работ на этом этапе. Даже если взять стандарты, определенные в Методических рекомендациях, то этот этап включает результаты следующих видов работ: комплексный анализ социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, анализ макроэкономических пропорций, характеризующих его развитие; анализ его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;

анализ социально-экономического развития муниципальных образований региона, их типологизация и определение стратегических интересов; анализ ключевых проблем и существенных конкурентных преимуществ субъекта Российской Федерации; комплексная оценка внешних и внутренних факторов развития. Такое содержание и состав аналитических работ вызывает определенную путаницу.

Из всего объема аналитических работ в стратегиях регионов отражается лишь небольшая часть. Если рассмотреть 14 стратегий социальноэкономического развития регионов Приволжского федерального округа (включая два проекта стратегий), то структура аналитического этапа соответствует Методическим рекомендациям только в стратегии Чувашской Республики. Отчасти это связано с тем, что она была принята в середине 2018 года, т. е. уже с учетом Методических рекомендаций. В большинстве стратегий регионов округа практически не отражен анализ развития муниципальных образований, не проводится оценка инвестиционной привлекательности, не во всех стратегиях содержится анализ конкурентоспособности региона. Различаются также содержание, структура проводимого анализа, даже объем (например, доля текста, приходящегося на анализ в общем тексте без приложений в Стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года составляет 4 % (3 страницы из 75), тогда как в проекте Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года на анализ приходится 55,8 % объема текста (86 из 154 страниц)).

Необходимая информация, источники получения, методы хранения и обработки данных на аналитическом этапе разработки региональной стратегии представлены в табл. 1.

Статистические данные – это самый большой массив информации, необходимой для количественного обоснования, табличного и графического представления проблем, сильных и слабых сторон региона и т.д. Сюда включаются статистические данные по региону, по всем входящим в него муниципальным образованиям, по субъектам Российской Федерации для межрегионального сравнения, данные ведомственной статистики. Значительный объем статистической информации определяет значимость методов хранения данных, в нашем случае проблемно-ориентированной базы статистических данных. При этом органы государственной статистики не могут предоставить весь объем необходимой информации, разработчикам стратегии приходится прилагать массу усилий для отбора источников информации, анализа и обработки полученных данных.

Общественное мнение по проблемам развития региона можно узнать посредством социологических опросов. Методические рекомендации не устанавливают обязательность проведения социологических опросов, но они являются существенным методом выявления интересов основных стейкхолдеров региона и их ожиданий, хоть и усложняют процедуру проведения анализа.

Картографическое отображение региональных стратегий – одна из проблемных областей их разработки. Лишь часть региональных стратегий (менее трети) имеют карты, которые визуализируют стратегические планы раз-

2 В. к о Он к я я о я Я' св я СЛ О я S | 3 i i i 6 а 2яник>-а^Ёя >о s » s 3 S S s S д и S о я я о ^ 5 § й § .з S sauogSOg^M >, л о - 7 7 О Пн Ж ^ ж ^ к ^ х и ° О ж Л <и cd ж -ж ^ « § В л ^ S Е ” § н О и. о 2 к о ,й С д£длл°иждж Лд^рЮ^ЙНИЛ 1 ЕС-ФК 1 S 2 о W я | 3 Н Ьй cd 5 н к О л ^ О Оц И к К 5S я ® Е Н S § ^ д А я о у S я К О, Я U Я Я | « о я ^ я О S м 3 ^ о. и Ф^ и 0 « <и и я ^ О SS^ л КС § Е о я S ^ и я < |

я я О л 3 ° я О 4) £ | О 1 я S Е й и я « о и S н „ н у й S л 5 s о 3 о н ж £ Й о и S £ н л Eggo й g ° § я g ° $ л^Ж^ДЛ^^ Ж ж о о I н Н й к 1 и И к | >я я g «S3 Й й Ом $ £ S Кия | |

я Н Ф S | П Я О Я Й ^ R я ф 3 « Я Д О » « „ 2 н о У я Н * ю я ё 3 й Р >s Э у Е н н я S 3 | u A g S ^ о g S 1 Н Я 2 С S Й | 6 Я «и cd Н к о л S со Ю й л д £ | |

Я я се Я -е я я я я я я S | g ^ 4J и К и Он и £ о £ к н 7 К о Л д Н О-ж Л £д О 5 « ® и я £я и Ф О И U К- tc | н < доя Л О Й ж ^ ^ s ° я « Я Л s s § $ К ж и О я я 2 § л 2 у я S Е я я .я о g- я | к о со О О ж Я л & * ж £ л S н я « я я У я £ Й я 2 « S я я Л О Н « ся |

я я я я сл -е я S | <и л о л л Он к <и л к л S cd 2 ж Он Л О Ё ж ж Ж cd | л Н к ж Ж л ж ж । д к 2 У s и К л ж л ж л Ж Ж 5 Ж S Ж cd ж Л л Д я Я 5 й V ж 3 О Он | g ® м„ s S я 2 В й ё о л |

соседних регионов, регионов одного федерального округа, макрорегиона, муниципальных образований.

2 В. к о Он к X я о S св 2 СЯ О ^ я S | ^ Is В В £ Я Й Е S н Д Я w и о 2 й 2 э о « о \о -^ & Й я & A W4 Ж НН н ° ^ 2 S Й н « О ч о S s я < h Я Я |

я я О се И О 4) £ | s g g и ° о 2 ся л « 2 й ® 3 Я ® S ^ ^ ^ 2 3^0 * s У« 2 я я я |

я 5 Я S | о в г В О ся и ся О и и Й J О ® s Й й S « & § Й >я я л S $ |

Я я се Я ^ я я я я я я S | Н S и *

я -®4 К о о 2 ^? ^

о о Я Ogg щ й s ,s в л я дЕйВЙйяйЙЙ^Ря я к®я2.йкяйиЛоо Н «1£ч5&2鮧5-о OgQH^mU^^cjq^S^'gH , Soo. £ IBISISoWlcoH^IS |

я я я ся ^ я S | н S 5 U ° И H S 05 О СЯ я я 2 oo S Й О ° и о О м С Й и |

Цели и приоритеты развития региона должны соответствовать условиям, установленным нормативными актами федерального и регионального уровней, соответственно необходим доступ к справочно-правовой информации. Упростить поиск информации для стратегии могут механизмы контекстного семантического поиска в гипертекстовой базе данных или автоматическое построение онтологий по набору текстовых документов.

Примеры других стратегических документов являются информацией, которая теоретически нигде не указывается, но практически всегда используется на этапе целеполагания. При этом учет одних является обязательным исходя из принципа непротиворечия нижестоящих стратегических документов вышестоящим (ряд ключевых федеральных стратегий, федеральные отраслевые стратегические документы), другие являются просто прецедентами по выбору приоритетов других регионов (регионов-конкурентов, регионов-лидеров и др.). Осуществить это помогает прецедентный подход (Case-based reasoning) – процесс (методология) решения новой задачи (проблемы) путем повторного использования и адаптации (при необходимости) решений, которые были ранее получены при решении подобных задач (Берман и др., 2013). Прецедентный подход к принятию управленческих решений значительно упрощает разработку целей, задач, стратегических приоритетов, которые уже затем на этапе общественных слушаний, получения предложений от стейкхолдеров региона, корректировки адаптируются под условия конкретного региона.

В табл. 2 также указаны геоинформационные ресурсы. Именно на этом этапе на практике чаще всего используется картографическое отображение информации, в частности стратегических приоритетов или крупных проектов. Например: карты инфраструктуры (развития туристско-рекреационной сферы, газификации и др.); карты расселения (агломерационные проекты и др.); карты территориальной структуры (административная реформа, кластеры и др.).

Согласование стратегических приоритетов возможно через получение обратной связи (предложений) от населения, бизнеса, органов местного самоуправления. При этом используются различные каналы обращений, в идеале через специально созданный сайт стратегии социальноэкономического развития региона. В результате происходит корректировка приоритетных направлений и стратегических проектов с учетом мнения населения и бизнеса, а также включение наиболее значимых предложений в стратегию.

3 этап. Сценарный

Самым сложным с точки зрения информационного и методического обеспечения разработки стратегии является сценарный этап. Любая стратегия разрабатывается и принимается в условиях неопределенности (Neuhaus, 2006). Самый эффективный способ ее преодоления – анализ возможных вариантов развития событий с выбором наиболее предпочтительного – такого, который становится основой для разработки стратегии развития. Подобную возможность предоставляет метод сценариев (Минкс и Бельке, 2008).

На сценарном этапе определяются альтернативы будущего региона с точки зрения возможностей достижения установленных приоритетов, целей и задач в условиях внешних и внутренних ограничений. Альтернативы выражаются в наличии двух и более сценариев. Для каждого из сценариев определяются прогнозируемые макроэкономические параметры развития субъекта Российской Федерации и ожидаемые результаты. Из полученных сценариев складывается целевой сценарий.

Основная сложность сценарного этапа – осуществить выбор и качественный прогноз целевых индикаторов. Сама необходимость целевых индикаторов не вызывает сомнений, их перечень приведен в Методических рекомендациях, они позволяют формализовать образ желаемого будущего, осуществлять мониторинг степени реализации стратегии, служат основанием для разработки ряда программных мероприятий. Индикаторы дают возможность анализировать границы достижимости сформированной системы целей региональных стратегий, что связано с использованием в региональном стратегическом планировании имитационных моделей социально-экономической деятельности регионов (Михайловский, 2015; Цыбатов, 2015). Сложность выбора целевых индикаторов состоит в их связи с целями, задачами и стратегическими приоритетами (Delorme and Chatelain, 2011). Зачастую разработчики региональных (а особенно муниципальных) стратегий идут по пути наименьшего сопротивления, выбирая набор показателей из Методических рекомендаций или другой набор показателей, по которому ведется отчетность (например, показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти8). Затем эти показатели «притягиваются» к целям и задачам либо даже, наоборот, цели и задачи подстраиваются под комплекс показателей. Это путь наименьшего сопротивления, но в методологическом плане неверный.

Информационной базой для прогнозирования целевых индикаторов являются статистические данные, но в отличие от аналитического этапа здесь необходим более широкий временной диапазон для осуществления адекватного прогноза.

Рассмотрим другой аспект, связанный со второй значимой проблемой этапа прогнозирования, – недостаточную информационную поддержку, неиспользование качественного инструментария, позволяющего осуществить прогнозирование большого количества целевых индикаторов региона как сложной социально-экономической территориальной системы. Можно согласиться с мнением В. А. Цыбатова, что «задача стратегирования регионального развития относится к классу обратных задач сверхбольшой размерности. Для ее решения требуется инструментарий оценки достижимости целевых ориентиров, который бы преодолел “проклятье размерности” и позволял бы за приемлемое время решать обратные задачи для десятков целей, сотен управляющих переменных и глубоких горизонтов прогнозирования» (Цыбатов, 2015, с. 49).

Ниже проведем краткий анализ применимости тех или иных методов прогнозирования для целевых индикаторов стратегии социально-экономического развития региона. Для этого взглянем на эти методы с позиции нескольких особенностей такого рода прогнозирования:

1) точность. Метод должен обеспечивать построение теоретического аналога реальных экономических процессов с их полной и максимально точной имитацией с учетом вероятностного характера реальных процессов;

2) объективность. Нельзя однозначно сказать, что прогнозы, основанные на субъективных оценках, категорически нельзя использовать. Использование экспертных методов целесообразно в условиях невозможности или высокой степени запретности формализации тех или иных показателей (явлений, процессов), при отсутствии статистической или иной фактографической базы и в условиях высокой степени неопределенности. Однако субъективность оценок экспертов зачастую является угрозой для получения точного прогноза. В связи с этим в рамках формирования стратегии целесообразно отдавать приоритет формализованным методам, отличающимся меньшей степенью субъективности, научной обоснованностью и наличием проработанной теоретической и практической базы;

3) адаптивность к изменениям. Прогнозирование целевых индикаторов в региональных стратегиях на долгосрочную перспективу всегда осуществляется в условиях неопределенности внешней среды, соответственно всегда высок риск принятия управленческих решений по количественным и качественным параметрам целевых ориентиров, не соответствующих реальным изменениям внешней среды. Но даже если внешняя среда развивается в соответствии с ожиданиями, информации о ней может оказаться недостаточно для верного прогнозирования целевых индикаторов, так как информации также свойственна неопределенность. Отсюда возникает проблема выбора методического инструментария прогнозирования, позволяющего учесть огромное число внутренних и внешних факторов развития. Также при использовании модельного инструментария прогнозирования необходимо учитывать наличие механизмов принятия решений экономическими агентами в различных ситуациях, обеспечивающих отражение адаптивного характера их поведения. Соответственно, более эффективно использовать адаптивные методы прогнозирования, позволяющие строить самонастраивающиеся модели, которые способны оперативно реагировать на изменение внешних и внутренних условий;

4) детализированность показателей. Регион – сложная система, социальноэкономическое развитие которой не может быть количественно описано несколькими показателями. При этом нельзя уходить в другую крайность, когда осуществляется прогноз большого количества сильно детализированных показателей: это усложняет сам процесс прогнозирования;

5) универсальность. Важно, чтобы базовые принципы предлагаемого подхода прогнозирования были применимы для широкого перечня регионов и для любого временного периода, а под конкретную территорию или экономическую ситуацию пересчитывались лишь количественные значения показателей.

В табл. 3 приведена оценка отдельных методов прогнозирования по пяти выбранным характеристикам (перечень моделей представлен в (Придворова, 2013)).

л н - S Н я» = S 2 S К | S й к О Д' о ’S о к ел О д л 3 ГС о | л ГС о л К л S Ct S о X | 1 | Я S Д я г о д Ct ел СП | 1 | "+ | "+ | "+ | <и S Д ct л О ел г ГС о | ||

£ Я Л .а о о и а Я ® ^ | А' | А' | А' | А' | к | ||||||

< | < к | < к | < к | < к | < к | < | < к | ||||

й Я и S У А О | и | о | о | и о | о | о | о | ||||

й я я ^ | к | и | к | и | к | и | и | ||||

о 4) S | ел sf к S Л и § * <и 5 зД 2 ’ 1 § S 1 Р Д и я « « S ч О g | S 8 2 ■S н 2j “ л о з » >s 2 И U И й К о а о u * й £ о g § S s© й- -s v Л v & ~ ес « £ Д о д о Д 2 н ел Д 2 л S д S | 1 ’Я А н н К 2 о р д ^ д 5 g ~ л О Н со О « ’Д g о 2 ® Ч Н щ Д ГС со А г ж ^ 5 S § « ct Л о Ю >S Я н £ « S Ё ч СО 5 й 2 ° § £ s g & &1 Я S И К 2 К и н | 6 д о ел д S ’Д S о г Ct д Ct и ^ S д и ct 2 ^ s 'о ° g & d g ё ял со | ’Д S д й д ^ Ct ел о ю ГС о д к о | и я со л г о и S д ГС и я S д <и о н о Д X ГС ^ о Я S £ | я S д Ct л Ct Г & * Я ев я 5 д и о о В О « д ГС Д | <и S Д ct л О ел S S ct ел о ел д ’S д S 2 |

л н й св - S Н = S 2 S СП К | + | + | |||

£ Я Л .а о о и а Я = ^ | я S Ct я о о Ct и о о л я Ct о S S Ct Ct со <и Ct 2 Ct Он | ||||

< | < к | < | < к | < | |

й Я и S У А О | о | о | о | о | |

й я я ^ | m | и | m | ||

о 4) S | л я О ГС о S я и | S г О ГС о Я S н 6 й S о к о СП | cd К Ct Г Ct VO О О Я О Г Ct Он О * S л г О ГС о | Л г О ГС о S § к к о S Ct S S S | s -&1 о д со Пег о Я S ж ГС я к § о о гс s 5 о я § '^ Я К <и а я 5 & § 4 ГС О <и ct § S 5 & о S о § 2 >S s Q S s ^ ¥ К S § t I 3 5 о О U к к к |

В любом случае наиболее применимыми являются методы математического моделирования. Во-первых, они относятся к объективным, так как прогноз опирается не на мнение экспертов, а на некую теоретически обоснованную конструкцию, описывающую связь между исходными показателями и прогнозируемыми переменными. Во-вторых, они позволяют осуществлять прогноз достаточно большого количества показателей, характеризующих те или иные стороны развития региона. В-третьих, теоретическая обоснованность и математический инструментарий позволяют осуществить достаточно точный прогноз, перестроить модель в случае необходимости.

В конечном счете, прогнозирование социально-экономического развития должно сводиться к максимально полной адаптивной имитационной модели, которая является достаточно точной, объективной, универсальной, способной прогнозировать большое число показателей и учитывать изменение внешних и внутренних условий регионального развития. Такой класс моделей позволяет целостно отражать адаптивное поведение экономических агентов и региональной системы управления в процессе реализации стратегии, отличается наличием встроенных контуров взаимодействия субъектов для различных классов экономических ситуаций и позволяет адаптировать их ресурсные стратегии при согласовании общих целей функционирования и развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во-первых, на сегодняшний день недостаточно исследований, в которых бы комплексно анализировались проблемы информационно-методического обеспечения на каждой стадии разработки стратегии социальноэкономического развития региона. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» к информационному обеспечению регионального развития относит только функционал федеральной информационной системы стратегического планирования, включающей реестр документов стратегического планирования и возможности их общественного обсуждения. Методические рекомендации частично раскрывают содержание информационных потоков и методического обеспечения разработки стратегии, но довольно абстрактно и в основном для аналитического блока.

Во-вторых, мы начинаем анализ информационного и методического обеспечения с организационного этапа, не указываемого в Методических рекомендациях, но являющегося наиболее существенным с точки зрения организации всего процесса разработки стратегии социально-экономического развития региона.

В-третьих, проведена оценка проблем информационного и методического сопровождения региональных стратегий на аналитическом этапе, этапе целеполагания и сценарном этапе. Выявлены и структурированы необходимая информация, источники получения, методы хранения и обработки данных, а также существующие информационные продукты для обработки данных.

В-четвертых, особое внимание уделено методам прогнозирования целевых индикаторов на сценарном этапе разработки стратегии. Проведен краткий анализ применимости тех или иных методов прогнозирования с позиции точности, объективности, адаптивности к изменениям, универсальности, применимости для стратегии региона. Изучались методы экспертной оценки, нормативные методы, методы экстраполяции и моделирования. Установлено, что прогнозирование социально-экономического развития должно сводиться к максимально полной адаптивной имитационной модели, которая является достаточно точной, объективной, универсальной, позволяющей прогнозировать большое число показателей и учитывать изменения внешних и внутренних условий регионального развития.

В конечном счете необходимо уточнение Методических рекомендаций по разработке региональных стратегий в части расширения методического инструментария обработки информации, прежде всего использования методов математического моделирования на сценарном этапе.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 18-00-00345 (18-00-00343) «Инструментарий поддержки принятия решений при разработке стратегий инновационного развития регионов России на основе адаптивных моделей управления, технологий интеллектуальной обработки знаний и имитационного моделирования» («Инструментарий обоснования перспективных стратегий инновационного развития регионов на базе методов адаптивного управления и имитационного моделирования»).

Список литературы Информационное и методическое обеспечение разработки региональных стратегий

- Ансофф И. Стратегический менеджмент / Пер. с англ. О. Литуна. СПб.: Питер, 2009. 344 с.

- Байрушина Ф. Ф., Байрушин Ф. Т. Источники информации мониторинга социально- экономического развития региона [Электронный ресурс] // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2018. № 12. URL: http://uecs.ru/uecs-118-122018/item/5283-2018-12-17-08-19-00 (дата обращения: 23.07.2019).

- Берман А. Ф., Николайчук О. А., Павлов А. И., Юрин А. Ю. Система поддержки принятия решений по предупреждению и ликвидации техногенных ЧС на основе прецедентного подхода [Электронный ресурс] // Технологии техносферной безопасности: интернет-журнал. 2013. № 5. C. 1-9. URL: http://agps-2006.narod.ru/ttb/2013-5/10-05-13.ttb.pdf (дата обращения: 23.07.2019).

- Бычков И. В., Гаченко А. С., Попова А. К., Ружников Г. М., Фереферов Е. С., Хмельнов А. Е. Применение ГИС- и ВЕБ- технологий для создания интегрированных информационно-аналитических систем // Вычислительные технологии. 2007. Т. 12, № 3 (спец. вып.). С. 5-19.

- Гусев Ю. В. Стратегия развития предприятий. СПб: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1992. 160 с.

- Иванов О. Б., Бухвальд Е. М. Стратегическое территориальное планирование в регионах России // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2018. № 3. С. 7-21.

- DOI: 10.24411/2071-6435-2018-10023

- Климанов В., Будаева К., Чернышова Н. Промежуточные итоги стратегического планирования в регионах России // Экономическая политика. 2017. Т. 12, № 5. С. 104-127.

- DOI: 10.18288/1994-5124-2017-5-06

- Липина С. А., Смирнова О. О. Стратегическое планирование в субъектах Российской Федерации: методологические основы и методические рекомендации // Региональная экономика. Юг России. 2017. № 1. С. 25-35.

- DOI: 10.15688/re.volsu.2017.1.3

- Минкс Э., Бельке Э. Мыслить категориями многовариантного будущего // Форсайт. 2008. Т. 2, № 4. С. 4-8.

- Михайловский Л. Л. Проблемы использования целевых индикаторов в стратегиях социально-экономического развития регионов // Вестник Марийского государственного технического университета. Серия: Экономика и управление. 2015. № 2. С. 17-24.

- Петров А. Н. Стратегическое планирование развития предприятия. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1993. 106 с.

- Петрова Е. А. Мониторинг и информационное обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития региона: методологические подходы и решения // Региональная экономика. Юг России. 2017. № 1. С. 116-126.

- DOI: 10.15688/re.volsu.2017.1.12

- Печаткин В. В. Информационно-методическая поддержка принятия управленческих решений при разработке стратегий инновационного развития регионов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2019. Т. 15, № 8. С. 1457-1473.

- DOI: 10.24891/ni.15.8.1457

- Платонов А. В., Полещук Е. А. Методы автоматического построения онтологий // Программные продукты и системы. 2016. № 2. С. 47-52.

- DOI: 10.15827/0236-235X.114.047-052

- Полиди А. А., Данилевская Е. Н. Система информационного обеспечения процесса стратегического планирования социально-экономического развития региона: организационные основы и методический инструментарий [Электронный ресурс] // Сфера услуг: инновации и качество. 2012. № 9. 14 с. URL: http://journal.kfrgteu.ru/files/1/2012_09_12.pdf (дата обращения: 23.07.2019).

- Придворова Е. С. Сравнительный анализ методов прогнозирования социально-экономического развития региона (на примере Белгородской области) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2013. № 1. С. 5-14.

- Саак А. Э., Тюшняков В. Н., Пахомов Е. В. Информационно-аналитическая поддержка процесса разработки стратегий инновационного развития региона // Общество, культура, наука: проблемы конвергентного развития: сб. науч. тр. Ин-та управления в экон., экол. и соц. системах ЮФУ / Под ред. В. В. Петрова. Ростов-н/Д.: Изд-во Юж. федер. ун-та, 2014. С. 76-84.

- Семенов А. В. Издержки на организацию и проведение публичных обсуждений при разработке документов стратегического планирования на уровне субъектов Российской Федерации // Ars Administrandi (Искусство управления). 2017. Т. 9, № 4. С. 593-606.

- DOI: 10.17072/2218-9173-2017-4-593-606

- Сычева В. С. Метод вторичного анализа // Социологические исследования. 1995. № 11. С. 128-131.

- Тажитдинов И. А. Применение стейкхолдерского подхода в стратегическом управлении развитием территорий // Экономика региона. 2013. № 2. С. 17-27.

- DOI: 10.17059/2013-2-2

- Фаттахов Р. В., Низамутдинов М. М., Орешников В. В. Инструментарий обоснования параметров стратегического развития региона на базе адаптивно-имитационного моделирования // Регион: экономика и социология. 2017. № 1. С. 101-120.

- DOI: 10.15372/REG20170105

- Цыбатов В. А. Модели и методы стратегирования регионального развития // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2015. № 3. С. 49-66.

- Шаталов М. А. Обоснование методического инструментария прогнозирования устойчивого развития региональных экономических систем // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2018. № 3. С. 59-64.

- DOI: 10.18323/2221-5689-2018-3-59-64

- Шеломенцев А. Г., Дорошенко С. В., Трушкова Е. А., Шихвердиев А. П. Стратегии-2030: подходы к разработке в регионах России // Ars Administrandi (Искусство управления). 2017. Т. 9, № 4. С. 570-592.

- DOI: 10.17072/2218-9173-2017-4-570-592

- Яковлева С. И. Региональные карты стратегического планирования // Псковский региональный журнал. 2015. № 23. С. 98-106.

- Delorme P., Chatelain O. Policy steering: the role and use of performance measurement indicators [Электронный ресурс] // The European Commission, EuropeAid. 2011. 62 p. URL: https://europa.eu/capacity4dev/file/7788/download?token=Qxw3ARAz (дата обращения: 23.07.2019).

- Dobbin F., Baum J. A. C. Introduction: economics meets sociology in strategic management // Advances in strategic management. 2000. № 17. P. 1-26.

- DOI: 10.2139/ssrn.2412070

- Fundamental issues in strategy: a research agenda / Ed. by R. P. Rumelt, D. E. Schendel, D. J. Teece. Boston: Harvard Business Review Press, 1994. 656 p.

- Masch V. A. Return to the "natural" process of decision-making leads to good strategies // Journal of Evolutionary Economics. 2004. Vol. 14, № 4. P. 431-462.

- DOI: 10.1007/s00191-004-0218-8

- Neuhaus С. Zukunft im Management. Orientierungen für das Management von Ungewissheit in strategischen Prozessen. Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 2006. 576 s.

- Wong Y. Y., Maher T. E. An undeveloped subject: the interaction between environment and strategy // Management Research News. 1993. Vol. 16, № 1. P. 1-6.

- DOI: 10.1108/eb028265