Информационный анализ структуры лесных топогеосистем Комсомольского заповедника

Автор: Петренко П.С.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ межкомпонентных ландшафтных связей лесных топогеосистем Комсомольского заповедника с применением методов теории информации. Построена информационно-статистическая моносистемная модель лесных топогеосистем, с помощью которой выявлена их структура.

Лесная топогеосистема, информационная модель, межкомпонентные ландшафтные связи, эдификатор, ретранслятор, индикатор

Короткий адрес: https://sciup.org/14328856

IDR: 14328856 | УДК: 911.52+91.001.5+502.4

Текст научной статьи Информационный анализ структуры лесных топогеосистем Комсомольского заповедника

Принято выделять три типа связей между элементами любой системы: вещественные, энергетические и информационные [1 ]. При изучении процессов, происходящих в геосистемах, традиционно основное внимание уделяется первым двум типам ландшафтных связей, в то время как последние наименее изучены. Между тем использование информационного подхода имеет ряд преимуществ и лучше позволяет раскрыть основные закономерности организации геосистем [2,9,14]. Во-первых, в природных комплексах не все связи можно отнести к вещественно-энергетическим, однако все они относятся к информационным, при этом передача информации неотделима от движения вещества и энергии. Во-вторых, помимо силы связи между элементами информационной системы, выявляется и их направление. В-третьих, использование информационного метода удобно как с количественными, так и с качественными признаками природных систем, что позволяет сравнивать между собой элементы, различные по своей физической природе.

Цель данной работы - дать количественную оценку структуры лесных топогеосистем заповедника «Комсомольский» на основе методов теории информации. Ранее была опубликована аналогичная статья по результатам первого полевого сезона 2011 г. [ 13]. В настоящей работе представлены обобщенные результаты по собранным данным за два полевых сезона (2011-2012 гт.).

Объект и методы

Государственный природный заповедник (ГПЗ) «Комсомольский» расположен на зональной границе бореальных и суббореальных ландшафтов юга Дальнего Востока, в Амурско-Приморской физико-географической стране, Нижнеамурской области и одноименной с ней провинции.

Территориязаповедника охватывает один из сохранившихся в Нижнем Приамурье крупных массивов тем-нохвойных и хвойно-широколиственных лесов. Здесь соседствуют представители трех основных флор: охотско-камчатской, восточно-сибирской и маньчжурской. Под лесными сообществами распространены почвы буро земного типа: в южнотаежных и подтаежных лесах буротаежные (в томчисле иллювиально-гумусовые), а в субнеморальных - бурые почвы (в томчисле бурые горнолесные).

Согласно [ 12], на территории ГПЗ «Комсомольский» выделяется три типа ландшафтов. Большую часть территории занимают ландшафты низко горных и среднегорных хребтов и массивов со среднетаежными елово-пихтовыми лесами. Меньшую по площади часть заповедника занимают ландшафты аллювиальных низменностей суженных участков долины Амура с широколиственными лесами и межгорные низменные равнины с болотами и разреженными лиственичными лесами (мари).

Заповедник можно отнести к системе зональных географических экотонов, по определению [8]. Предполагается, что геосистемы локального уровня здесь находятся в критических (пессимальных) состояниях, далеких от их функционального оптимума и структурной устойчивости, и отличаются повышенной чувствительностью квне-шним воздействиям.

На территории заповедника нами были проведены ландшафтно-экологические исследования в течение двух полевых сезонов (2011 -2012 гт) на топологическомуров-не с заложением и описанием почвенного про филя, геоботанической площадки, измерением температуры почвы и освещенности - по известным методикам полевых ландшафтных работ [4,6,7]. В 2012 г удалось увеличить общее количество пробных площадей с 23 до 50, что позволило охватить все наиболее типичные длязаповедни-ка ландшафты. Тем не менее, большая левобережная наиболее труднодоступная часть заповедника оказалась мало охвачена пробными площадями (рис. 1). Согласно имеющимся данным физико-географической характеристики территории, лесные топогеосистемы этого района заповедника тождественны уже имеющимся пробным площадям, которые объединены в 7 групп ландшафтных фаций (табл. 1).

Пробные площади были заложены в различных типах локальных местоположений - геотопах, по определению А.А. Крауклиса [10]. Геотопы образуют систему мест-

Рис. 1. Карта-схема расположения пробных площадей на территории Комсомольского заповедника ных ландшафтных сопряжений [5], или катен, - от элювиальных и трансэлювиальных типов местоположений до аккумулятивных и супераквальных. На каждой пробной площади в соответствии с общепринятыми методами полевых биогеоценологических исследований [б] собраны эмпирические данные, объединенные в б блоков

(табл. 2). Увеличение количества анализируемых геоком-понентных признаков с 18 до 49 в 2012 г значительно дополнило анализ структуры лаццшафтов по каждому дисциплинарному блоку. Кроме того, был добавлен комплексный блок растительных сообществ, что позволило оценить влияние не только различных признаков друг на

Таблица 1

Группы ландшафтных фаций (лесные биогеоценозы) заповедника «Комсомольский»

|

Номер группы |

Краткая характеристика |

|

1 |

Крутые каменистые солнцепечные склоны (элювиальные и трансэлювиальные) и скальные обнажения, прилегающие к долине рек Амур и Горин под широколиственными лесами (преимущественно ксероморфными дубняками) на бурых почвах |

|

2 |

Склоны разной крутизны и экспозиции (элювиальные и трансэлювиальные) с ельниками-зеленомошниками, производными лиственничниками и березняками с горными буро-таежными почвами на маломощном делювии |

|

3 |

Верхние части увалов, вершины сопок (элювиальные и трансэлювиальные) под пихтово-еловыми лесами с буро-таежными оподзоленными почвами на суглинисто-щебнистом делювии сланцев |

|

4 |

Подгорные шлейфы (трансаккумулягивные и аккумулятивные) холмисто-увалистых предгорий с пихтовоеловыми и лиственничными лесами с дерново-подзолистыми и иллювиально-гумусовыми почвами на алевролитах и глинистых сланцах |

|

5 |

Долины ключей, верховий речек (аккумулятивные) с широколиственными разнотравными лесами с бурыми оглеенными среднесуглинистыми почвами |

|

6 |

Долины приустьевой части рек (аккумулятивные) с осиновыми и березовыми вторичными лесами с пойменными дерновыми песчаными почвами |

|

7 |

Бессточные западины (супераквальные) в долинах рек с заболоченными сфагновыми редкостойными лиственничниками с багульниковыми и вересковыми ассоциациями на торфяно-болотных почвах (мари) |

Перечень гео компонентных признаков для моделирования

Первым подготовительнымэтапом анализа стало ранжирование каждого признака на градации (классы). Для количественных признаков классовые промежутки нами определялись эмпирически - путем анализа поля дисперсии каждого признака в отдельности. Качественные признаки также были разбиты на градации путем придания каждому признаку определенного порядкового номера (балла), начиная с 1.

Вторымэтапом обработки данных стал их информационный анализ. Пусть даны два объекта с известными состояниями: явление^ (а^ а?..., а) и фактор 5 (b f Ъ?..., Ъ^. Состояния объектов имеют различные априорные вероятности совместной встречаемости в пространстве Р, и [А]-^ а. ..., а;хР? Р? ..., Р} и [А]={Ъ ? , ^;^^ "'^уВ исходной рабочей матрице (1) вектор состояний фактора В образует строки, а вектор состояний явления?! -столбцы. Матрица характеризует прямое отображение множества состояний явления на мно жество состояний данного фактора. В клетках матрицы помещены вероятности, или частоты, Ру совместной встречаемости рассматриваемых состояний/! и В, а суммы по столбцами строкам дают соответственно Р(а1) и

P(b ^; по ним вычисляются значения условных вероятностей. Сущность информационного анализа сложных систем состоит в количественной оценке соотношения частот (или вероятностей) совместной встречаемости различных градаций явленияА и фактора В.

|

«1 |

«2 |

а1 |

ап |

||||

|

61 |

Лг |

Лз |

Pit |

Рщ |

Р1- |

||

|

63 |

Л1 |

Л3 |

Р2! |

Ля |

Л- |

||

|

ЬА_ |

рр |

PJ^ |

А (1), |

||||

|

Р«1 |

Рт2 |

P«i |

Р«п |

р« ■ |

|||

|

^■1 |

Р-2 |

P-i |

Р-п |

N |

|||

Ру-Ку где К..-частота (встречаемостъ)Аи В совместно по i-му и)-му состояниям, N- суммарная частота.

Мера абсолютной информационной сопряженности между явлениемА и фактором В (количество инфор-мации)рассчитываетсяпо следующей формуле:

Т(АВ) =Н(А)+Н(В)-Н(АВ), где Я-энтропийная мера разнообразия. Пр и этом:

и

Я(Л) = ^^1оёз^, i-i

m

Н(В)=^Р^2РГ

^S)=£^.log2^..

Количество информации оценивается в двоичных единицах (битах), однако удобнее пользоваться относительными мерами связи, выраженными в долях 1, так как только в относительных значениях данные могут сравниваться корректно. В настоящем исследовании использован нормированный коэ ффициент сопряженно сти [9]:

К(А; В) =

2Т(Х£)

2^(min {a, b}) _ j

Каждое из рассматриваемых свойств может находить ся в одном из состояний: а; е А, где / = 1Д и ь ; с г, где j - i~ . Величина З^^естъ число общих состояний^ и В или число состояний, лежащих в области пересечения множества наблюдений А и В. Число состояний, соответствующих области пересечения, которая и определяет степень взаимо ограничения А и В, зависит от числа состояний свойства и В, представленных в конкретных наблюдениях. В случае абсолютного взаимоограничения, когда каждому состоянию свойства А с к> с соответствует только одно состояние свойства В, число состояний в области пересечения, однозначно соответствующих друг другу, равно, а при£< с.Если свойства полностью независимы и 7/А^равно нулю, то 2°=1, те. на каждое состояние из А приходится только одно тождественное состо яние из В, и наоборот.

Направление связей определялось изначально, исходя из известных представлений о характерных временах различных природных компонентов [3]. При возникновении затруднений для уточнения направлений связей рассчитывались коэффициенты приема ^(В/А) и передачи информации К(А/В), по [4]:

К (В; Л) = МА и К(Д В) = МА.

ИЦ1) Н(В')

При Х(В/А)>Х(А/В) принималось, что преобладает входное воздействие от5 кА, при К(В/А)<К(А/В) - воздействие выходное от А кВ; приК(В/А) ^^А/В) считалось, что А и В в равной мере воздействуют друг на друга. В первом случае признак А считается индикатором, во втором-эдификатором(средообразователем); в третьем случае оба признака (А и В) являются ретрансляторами [9].

В формировании ландшафтов абсолютными эдифи-каторами являются геоморфологические признаки, которые в системе ландшафтных связей выступают в качестве исходных факторов (К(А;В)=0, 18 - 0,23). Остальные признаки могут играть роль как явлений, так и факторов. Они образуют группу вторичных эдификаторов (второстепенных средообразователей, по терминологии [2]).

Результаты и их обсуждение

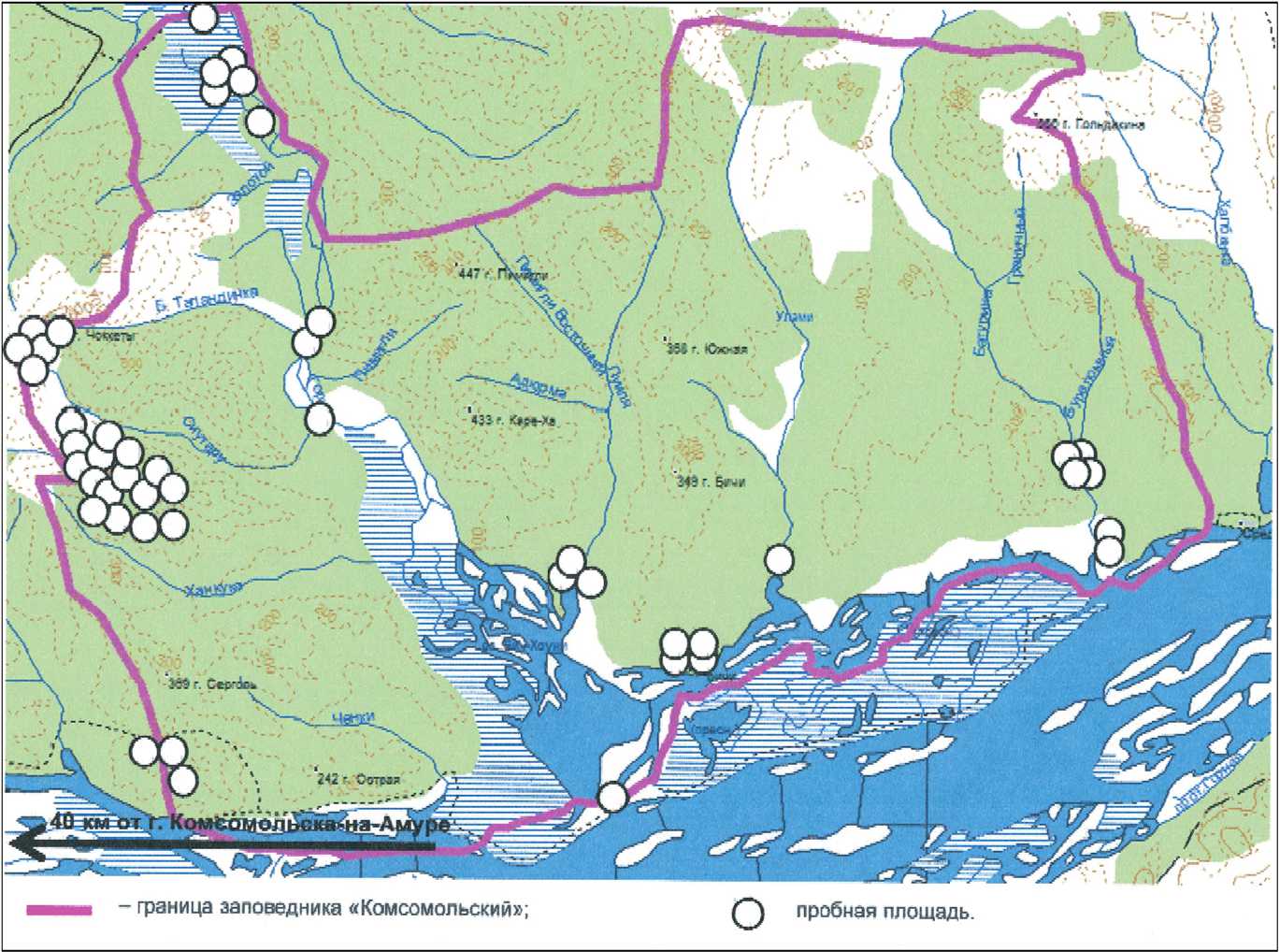

Информационная модель межкомпонентных ландшафтных связей лесных топогеосисте заповедника «Комсомольский» показала следующее -(рис. 2) (на рисунке представлена генерализированная модель).

Кэдификаторам относятся пять признаков. По силе суммарного воздействия на остальные признаки на первом месте стоит механический состав горных почвооб-разующих пород (К (А;В)=6,17), на втором - крутизна склона (5,3 8), далее следуют абсолютная высота (4,81), тип местоположения (4,22) и солярная экспозиция склона (3,64).

Рассмотрим группу вторичных эдификаторов, или ретрансляторов, с наличием как входных, так и выходных стрелокдостаточно сильных связей. Сюда относятся все признаки геофизического и почвенного блоков, наиболее влиятельные из которых - влажность почвы (суммарное воздействие 3,77), литомасса почвенного горизонта А} (3,25), освещенность (2,89 бит) и механический состав горизонта В (2,87).

В группу индикаторов состояния лесных топогеосис-тем входят признаки геохимического и двух фитоценоти-ческих блоков. Наиболее эффективные индикационные свойства проявляют следующие признаки: запас древесины (3,66), воздушно-сухая (3,53), экологические, цено-тические и географические группы травостоя (3,2-3,5), типы леса (3,44).

Проследим основные каналы передачи информационных сигналов. К группе наиболее значимых ландшафтообразующих факторов, поВ.Б. Сочаве [16], относятся литология подстилающих пород, генетический тип рельефа, гидротермика. Исходя из этого, для моделирования ландшафтных связей мы взяли независимые переменные, характеризующие рельеф и литологию геосистем. Эти

Рис. 2. Общая информационная модель межкомпонентных ландшафтных связей лесных топогеосистем Комсомольского заповедника Геокомпонентные блоки: 1 - геоморфологический; 2 -геофизический; 3 - почвенный; 4-комплексный блокрастигель-ных сообществ; 5 - структурный фитоценотический; 6 - функциональный фитоценотический. Нормированные коэффициенты сопряженности признаков Щ;В); а > 0,201; б—0,171—0,2; в-0,141-0,17; г-0,111-0,14; д-0,091-0,11; е-0,071-0,09

факторы относятся к группе инертных компонентов и представляют собой фиксированную основу геосистемы [9]. По В.Н. Солнцеву [15], они создают стабилизирующий механизм межкомпонентных связей и обеспечивают устойчивость геосистем. Такие переменные вместе с признаками почвенного блока, характеризующие минеральные горизонты почвы, образуют первую серию связей. Рассмотрим ее более подробно.

Топогеосистемы изначально определены тем, какому типу местоположения они принадлежат. В соответствии с этим меняется механический состав почвы и количество в ней лито массы, мощность минеральных почвенных горизонтов.

Геоморфологические признаки воздействуют на количество литомассы в почве и механический состав горизонта В. Механический состав минеральных горизонтов почвы и их мощность определяют экологическую и ценотическую приверженность групп травостоя кто му или иному местообитанию. Количество литомассы в почве и мощность горизонта В, в свою очередь, влияют на ее трофность и, тем самым, отражаются на запасе древесины(^4;5)=0,2) и надземной фито массе травос-тоя(Ж^)=0,1А-0,16).

На информационной модели прослеживается вторая серия внутрисистемных связей лесных топогеосистем. Пучок связей от гидротермических показателей почвы расходится к признакам фитоценотических и геохимического блоков, при этом наибольшее влияние на температуру почвы оказывает крутизна склона (К(А;ВуО, 17).

На схеме геофизические признаки показаны обобщенно. На самом деле, измерение температуры и влажности почвы производилось на разных глубинах (30-70 см), а измерение освещенности-наразных высотах (1-1,5-2 м). Интересно отметить, что влияние экспозиции склона на температуру почвы ограничивается глубиной 50 см, ниже которой разница в приходе солнечной радиации кповерхности почвы уже не ощущается. На глубине 70 см на температуру почвы наиболее сильно воздействует механический состав почвообразующих пород (Л/А;2?)=0,14), что связано с близким расположением материнской породы. Так, грубообломочная или монолитная горная порода оказывает больший охлаждающий эффект, нежели песчаные отложения.

Подобная ситуация, но уже во всем почвенном профиле, наблюдается с влажностью почвы. В зависимости от механического состава почва будет переувлажненной или свежей. Влажность почвы воздействует на многие структурные параметры взрослого древостоя: сомкнутость крон, диаметр ствола, высоту деревьев, тогда как температура - на высоту подроста и распределение це-нотических групп травостоя.

Информационные связи от температуры и влажности почвы направлены к признакам функционального фитоценотического блока и типу леса (К(А;ВУ=О, 11). Действительно, взаболоченных западинах представлены низкорослые угнетенные разреженные лиственничники, а для сухих склонов характерны густые толстоствольные дубняки.

Гидротермические показатели почвы - основные факторы, распределяющие кислотность почв (ph водного и гидролитической кислотности). В то время как ph солевой почвы определяется ее механическим составом и количеством литомассы.

Интересно также отметить, что ph водный почвенного горизонта А; и влажность горизонта В, сильно зависящие от высоты местности, определяют разнообразие травяно-кустарничкового яруса (К(А;В)=0,21). Например, наибольшее флористическое разнообразие (Яфц = 3,3 8 бит) наблюдаетсяв умеренно увлажненной слабокислой почве (ph=6,16) пойменных широколиственных лесов.

В центре третьей группы связей освещенность. Ее измерение, как уже отмечалось, проводилось на небольших высотах, в связи с чемудалось проследить ее влияние лишь на нижниеярусы подроста, кустарников и травостоя. Сильные информационные потоки от геоморфологического и почвенного блоков, а также от гидротермических признаков почвы направлены на сомкнутость крон древостоя, высоту деревьев и тип леса. В самом деле, хвойный или пойменный лес обычно достаточно густой, поэтому снижает освещенность, а вторичный разреженный березняк и лиственичник ее повышают. Освещенность, в свою очередь, оказывает наиболее сильное воздействие (Я/А;7?)=0,14—0,1 б) на экологические группы травостоя и запас древесины.

Заключение

Информационная модель показала, что в формировании лесных топогеосистем Комсомольского заповедника прослеживается достаточно строгая геокомпонент-наяиерархия. В основе их межкомпонентной структуры лежат признаки геоморфологического блока. Им подчинены геофизический и почвенный блоки. Ниже на ступень - геохимический и структурный фитоценотичес-кий блоки. На самой низшей ступени - функциональный фитоценотический блок, отвечающий за продуктивность леса. По мере движения сверху вниз по ступеням иерархии сила информационных связей снижается, что говорит о значительной автономии растительного покрова от среды. Подобное явление уже отмечалось в работе А. А. Крауклиса [10].

Среди признаков-эдификаторов главную роль играют механический состав почвообразующих пород и угол наклона поверхности. Основные ретрансляторы системы - влажность и температура почвы, освещенность, механический состав минеральных горизонтов и количество литомассы в гумусовых горизонтах почвы. Еще один важный ретранслятор системы, но находящийся на ступень ниже перечисленныхранее, - древостой. Индикаторами системы являютсязапас древесины, сырая и воздушно-сухая надземная фитомасса, тип леса, экологические, ценотические и географические группы травостоя.

Благодаря увеличению количества пробных площадей и анализируемых признаков, за счет проведения второго полевого сезона в 2012 г. удалось выявить дополнительные признаки из числа эдификаторов, ретрансляторов и индикаторов. Кроме того, более полно были определены основные каналы передачи информационных связей.

Собранных полевых данных вполне достаточно для оценки структуры лесных топогеосистемзаповедника «Комсомольский» и дальнейшее увеличение количества пробных площадей будет способствовать лишь небольшой коррекции количественных показателей в коэффициентах информационной сопряженности. Однако пополнение количества анализируемых геокомпонентных признаков и охват пробными площадями наиболее труднодоступных районовзаповедника откроет новые горизонты для исследования лесных топогеосистемзаповедника. В связи с этим в 2014 г в рамках гранта РФФИ № 14-05-00032 планируется провести очередные полевыера-боты на территории заповедника по имеющимся и новым пробным площадям с целью сбора дополнительного материала для построения покомпонентных и прогнозных карт лесных биогеоценозов заповедника.

ЛИГЕЕАГУЕА:

-

1. Арманд А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем. М.: Наука, 1998. 264 с.

-

2. Арманд А.Д. Информационные модели природных комплексов. М.:Наука, 1975.126 с.

-

3. Арманд Д.Л., Тагульян В.О. Некоторые принципиальные ограничения эксперимента и моделирования в географии // Изв. АН СССР Серия географическая. 1974.№4. С. 129-138.

-

4. Беручашвили Н. Л., Жучкова ИК. Методы комплексных физико-географических исследований. М.:Изд-воМГХ 1997.319 с.

-

5. ГлазовскаяМА. Геохимия природных и антропогенных ландшафтов СССР М:Высшаяшкола, 1988.328 с.

-

6. Дылис НВ. Программа и методика биогеоценологи-ческих исследований. М.: Наука, 1974.403 с.

-

7. Дьяконов К.Н., КасимовН.С., Тикунов В.С. Современные методы географических исследований. М.: Просвещение, 1996.207 с.

-

8. ЗалетаевА.С.Экотонные экосистемы какгеографи-ческое явление и проблемы экотонизации биосферы //Современные проблемы географииэкосистем: тезисы докл. Всесоюз. совещ.). М.: Ин-т географии АН СССР, 1984. С. 53-55.

-

9. Коломыц Э.Г. Локальные механизмы глобальных изменений природных экосистем. М.: Наука, 2008.427 с.

-

10. Крауклис А. А. Проблемы экспериментального лан-дшафтоведения. Новосибирск: Наука, 1979.232 с.

-

11. Митропольский А.К. Техника статистических вычислений . М.: Наука, 1971.5 76 с.

-

12. Никонов ВИ. Природные ландшафты Нижнего Приамурья // Сибирский географический сборник. 1975. Вып. 10. С. 128-175.

-

13. Петренко П.С. Информационная модель межкомпонентных связей в топогео системах заповедника «Комсомольский»/Региональные проблемы. 2013. Т. 16, №2. С. 73-77.

-

14. ПузаченкоЮ.Г,СкулкинВ.С. Структура растительности лесной зоны СССР Системный анализ. М.: Наука. 1981.275с.

-

15. Солнцев Н. А. В защиту закона Докучаева // Ландшафтный сборник. М.: Изд-во МГУ 1973. С. 5-28.

-

16. СочаваВ.Б. Геотопология как раздел учения о геосистемах // Топологические аспекты учения о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1974. С. 3-86.

This article is devoted to the analysis of landscape components interdependence inforest geosystems of the Komsomolsky nature reserve. To make the analysis, it was applied the information theory methods. The informational statistic monosystem model of forest geosystems, built by the author, shows their structure.

Список литературы Информационный анализ структуры лесных топогеосистем Комсомольского заповедника

- Арманд А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем. М.: Наука, 1998. 264 с.

- Арманд А.Д. Информационные модели природных комплексов. М.: Наука, 1975. 126 с.

- Арманд Д.Л., Тагульян В.О. Некоторые принципиальные ограничения эксперимента и моделирования в географии//Изв. АН СССР. Серия географическая. 1974. № 4. С. 129-138.

- Беручашвили Н.Л., Жучкова И.К. Методы комплексных физико-географических исследований. М.: Изд-во МГУ, 1997. 319 с.

- Глазовская М.А. Геохимия природных и антропогенных ландшафтов СССР. М.: Высшая школа, 1988. 328 с.

- Дылис Н.В. Программа и методика биогеоценологических исследований. М.: Наука, 1974. 403 с.

- Дьяконов К.Н., Касимов Н.С., Тикунов В.С. Современные методы географических исследований. М.: Просвещение, 1996. 207 с.

- Залетаев А.С. Экотонные экосистемы как географическое явление и проблемы экотонизации биосферы//Современные проблемы географии экосистем: тезисы докл. Всесоюз. совещ.). М.: Ин-т географии АН СССР, 1984. С. 53-55.

- Коломыц Э.Г. Локальные механизмы глобальных изменений природных экосистем. М.: Наука, 2008. 427 с.

- Крауклис А. А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. Новосибирск: Наука, 1979. 232 с.

- Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. М.: Наука, 1971. 576 с.

- Никонов В.И. Природные ландшафты Нижнего Приамурья//Сибирский географический сборник. 1975. Вып. 10. С. 128-175.

- Петренко П.С. Информационная модель межкомпонентных связей в топогеосистемах заповедника «Комсомольский»/Региональные проблемы. 2013. Т. 16, № 2. С. 73-77.

- Пузаченко Ю.Г., Скулкин В.С. Структура растительности лесной зоны СССР. Системный анализ. М.: Наука. 1981. 275 с.

- Солнцев Н.А. В защиту закона Докучаева//Ландшафтный сборник. М.: Изд-во МГУ, 1973. С. 5-28.

- Сочава В.Б. Геотопология как раздел учения о геосистемах//Топологические аспекты учения о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1974. С. 3-86.