Информативность микропериметрии в диагностике ретинальной патологии

Автор: Пилягина А.А., Ненашева Ю.В., Фабрикантов О.Л.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 1 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить функциональное состояние центральной зоны сетчатки методом микропериметрии у пациентов с ретинальной патологией. Материал и методы. Микропериметрия выполнена 16 пациентам (18 глаз) с различной ретинальной патологией, включающей тромбоз ветвей центральной вены сетчатки, возрастную макулярную дегенерацию, миопическую макулопатию, ламеллярное макулярное отверстие, тапеторетинальную абиотрофию сетчатки, глазной альбинизм, центральную серозную хориоретинопатию, пролиферативную диабетическую ретинопатию. Средний возраст 52,4 года; 8 мужчин и 8 женщин. Результаты. Средняя световая чувствительность сетчатки центральной зоны у большинства пациентов снижена. Снижению показателя световой чувствительности сетчатки в точке паттерна, соответствующей точке фиксации, не во всех случаях соответствовало снижение максимальной корригированной остроты зрения. Центральные дефекты и зоны депрессии топографически соответствовали патологическим изменениям на глазном дне. Фиксация у пациента с глазным альбинизмом характеризовалась как нестабильная, в остальных случаях отмечалась стабильная фиксация. Анализ фиксации позволил получить дополнительную информацию о качестве зрения и степени скоординированное™ зрительно-моторных связей у пациентов с ретинальной патологией. Заключение. Показана высокая информативность метода микропериметрии в оценке функционального состояния центральной зоны сетчатки при ретинальной патологии.

Микропериметрия, ретинальная патология

Короткий адрес: https://sciup.org/149135417

IDR: 149135417 | УДК: 617.7

Текст научной статьи Информативность микропериметрии в диагностике ретинальной патологии

-

1 Введение. Современной тенденцией в офтальмологии является мультимодальный подход в диагностике глазных заболеваний. К приборам, обладающим возможностью функциональной и структурной оценки сетчатки и представляющим собой сочетание компьютерного периметра, окулографа и цифровой фундус-камеры, относится микропериметр [1].

Микропериметрия — метод исследования центрального поля зрения, который позволяет оценить порог световой чувствительности макулярной области и совместить полученные данные с изображением глазного дна. Принципиально важная особенность микропериметрии заключается в возможности наблюдать за сетчаткой в реальном времени в процессе исследования и проецировать определенный световой стимул на заданную точку. Проекция стимула непо-

средственно связана с выбранным в начале исследования анатомическим ориентиром на глазном дне и не зависит от фиксации или движения глаза, благодаря чему достигается получение точного функционального ответа тестируемой зоны сетчатки [2].

Результатом исследования является построение топографической карты пороговой световой чувствительности центральной зоны сетчатки путем регистрации светового стимула наименьшей интенсивности, который пациент может видеть в каждой отдельной тестируемой точке, определение установочной точки фиксации и отображение распределения точки фиксации на поверхности сетчатки в течение всего исследования с наложением полученных данных на цифровое изображение глазного дна [2, 3].

Современные высокоинформативные фундус-микропериметры MAIA (Macular Integrity Assessment, CenterVue, Италия) и MP-3 (Nidek, Италия) используются для ранней диагностики, мониторинга и оценки эффективности терапии различных заболеваний сетчатки и диска зрительного нерва (ДЗН). Визуализация глазного дна в приборе MAIA осуществляется на основе технологии лазерной сканирующей офтальмоскопии с излучением в инфракрасном диапазоне с углом обзора 36° [3], в микропериметре MP-3 — цветное изображение глазного дна высокого разрешения с углом обзора 45°. В приборе MP-3 имеются широкие возможности изменения размера стимула (Goldman I–V), в микропериметре MAIA размер стимула Goldman III. Шкала световой чувствительности представлена от 0 до 34 dB в приборе MP-3, от 0 до 36 dB в приборе MAIA. Микропериметр MAIA автоматически рассчитывает индекс состояния макулы на основании многофакторного анализа с использованием метода «нейронных сетей» [3]. Отличительной особенностью микропериметра MP-3 является проведение исследования полностью в автоматическом режиме, что обусловливает высокую воспроизводимость и простоту исследования как для оператора, так и для пациента. Диагностические возможности приборов MP-3 и MAIA сочетаются с «терапевтическими»: с помощью специальной стимуляции выбранной зоны сетчатки можно способствовать установлению новой точки фиксации взора пациента при грубых необратимых изменениях в макулярной зоне с целью реабилитации слабовидения. В аппарате MP-3 имеется уникальная возможность проведения скотопической микропериметрии в условиях темновой адаптации.

В офтальмологии применение метода микропериметрии преимущественно связано с возможностью оценки функционального состояния сетчатки при макулярной патологии [2–5, 7, 8]. Еще одной областью применения микропериметрии является ви-треоретинальная хирургия с целью оценки прогноза и эффективности хирургического лечения и получения информации о функциональном состоянии центральной зоны сетчатки после операции [6, 9, 10].

Цель: оценка функционального состояния центральной зоны сетчатки методом микропериметрии у пациентов с различной ретинальной патологией.

Материал и методы. В исследование включены 16 пациентов (18 глаз) с различной ретинальной патологией (таблица), находившихся на диагностическом обследовании в Тамбовском филиале ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Фёдорова”» Минздрава России, в возрасте от 23 до 68 лет (в среднем 52,4 года), из них 8 мужчин и 8 женщин.

Исследование выполнено в соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики и принципами Хельсинкской декларации. Про- токол исследования одобрен этическим комитетом. До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие. Всем пациентам проведено стандартное офтальмологическое обследование, включающее визометрию, пневмотонометрию, ультразвуковую биометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию. Дополнительно выполнена оптическая когерентная томография на аппаратах RTVueXR (Optovue, США) и DRI OCT Triton (Topcon, Япония) Микропериметрия проводилась на приборах MAIA (CenterVue, Италия) и MP-3 (Nidek, Италия).

Использовался вариант диагностической программы (паттерн), проецирующий 36 (прибор MAIA) и 33 (прибор MP-3) световых стимула на макулярную зону сетчатки (10є) с центром в точке фиксации. Величина предъявляемого стимула Goldman III. Для определения пороговой световой чувствительности применялась пороговая стратегия 4–2.

В исследовании анализировались следующие данные, полученные при микропериметрии:

-

— средняя световая чувствительность сетчатки центральной зоны 10є (dB) (является средним арифметическим световой чувствительности сетчатки тестируемых точек паттерна);

-

— световая чувствительность сетчатки в точке паттерна, соответствующей точке фиксации (dB);

-

— топографическая карта световой чувствительности (локализация и глубина функциональной депрессии, наличие дефектов центрального поля зрения);

-

— индекс состояния макулы (усл. ед.) — параметр, который вычисляется в зависимости от возрастной нормы, представленной в базе данных аппарата MAIA, в протоколе отображается шкала со значениями индекса: от 0 до 39 усл. ед., соответствующими нормальному функциональному состоянию центральной зоны сетчатки; от 40 до 59 усл. ед., соответствующими пограничному состоянию; от 60 до 100 усл. ед., соответствующими патологическому функциональному состоянию центральной зоны сетчатки;

-

— устойчивость (стабильность) фиксации (стабильная, относительно нестабильная, нестабильная) и тип фиксации (центральная, эксцентрическая);

-

— количественная оценка стабильности фиксации, выраженная в процентах, в пределах 2є и 4є от центра фиксации.

Результаты. Средняя световая чувствительность сетчатки центральной зоны (10є) в группе пациентов с тромбозом ветвей центральной вены сетчатки

Распределение пациентов по нозологии заболевания и демографическим характеристикам

|

Диагноз |

Количество человек (глаз) |

Средний возраст, лет |

Пол |

|

Тромбоз ветвей центральной вены сетчатки |

4 (4) |

58 |

М. — 3; ж. — 1 |

|

Возрастная макулярная дегенерация, сухая форма |

6 (6) |

65 |

М. — 2, ж. — 4 |

|

Миопия высокой степени |

1 (2) |

66 |

Ж. — 1 |

|

Ламеллярное макулярное отверстие |

1 (1) |

64 |

Ж. — 1 |

|

Тапеторетинальная абиотрофия сетчатки |

1 (1) |

34 |

Ж. — 1 |

|

Глазной альбинизм |

1 (1) |

31 |

М. — 1 |

|

Центральная серозная хориоретинопатия, хроническая форма |

1 (1) |

48 |

М. — 1 |

|

Пролиферативная диабетическая ретинопатия |

1 (2) |

53 |

М. — 1 |

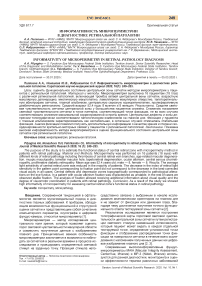

Рис. 1. Результаты микропериметрии на приборе МР-3 (Nidek) правого глаза пациента К. 1949 г. р. с диагнозом «тромбоз верхневисочной ветви центральной вены сетчатки правого глаза». Дефект и зона депрессии центрального поля зрения соответствуют геморрагиям на сетчатке

(ЦВС) составила от 20,9 до 26,6 dB. Световая чувствительность сетчатки в точке паттерна, соответствующей точке фиксации, у всех пациентов группы находилась в диапазоне от 19 до 24 dB. Максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) находилась в диапазоне от 0,5 до 0,8. Индекс состояния макулы, представленный в протоколе аппарата MAIA, в одном случае составил 48,3 усл. ед., в двух случаях имел значение 98,0 и 100,0 усл. ед. Фиксация у всех пациентов группы была стабильная, центральная. Центральные дефекты (абсолютные скотомы) выявлены у двух пациентов (рис. 1).

В группе пациентов с сухой формой возрастной макулярной дегенерации cредняя световая чувствительность сетчатки центральной зоны (10є) находилась в диапазоне от 25,9 до 29,3 dB. У одного пациента (2 глаза) данный показатель составил 13,6 dB и 20,6 dB. Световая чувствительность сетчатки в точке паттерна, соответствующей точке фиксации, составила от 11 до 25 dB. МКОЗ составила от 0,6 до 0,9. У всех пациентов по данным оптической когерентной томографии отмечалась субфовеальная локализация друз пигментного эпителия различной степени выраженности. Индекс состояния макулы, по данным аппарата MAIA, находился в диапазоне от 72,3 до 100,0 усл. ед. Фиксация у всех пациентов группы была стабильная, центральная.

При обследовании пациента С. 1985 г. р. с диагнозом «тапеторетинальная абиотрофия сетчатки» по результатам микропериметрии cредняя световая чувствительность сетчатки центральной зоны (10є) составила 6,18 dB, световая чувствительность сетчатки в точке паттерна, соответствующей точке фиксации, 26 dB. МКОЗ у данного пациента имела значение 0,9–1,0. Фиксация взгляда была стабильная, центральная, на что указывают показатели устойчивости фиксации в пределах 2є и 4є от центра фиксации, составляющие 95,3 и 98,9% соответственно.

Результаты микропериметрии пациента У. 1988 г. р. с диагнозом «глазной альбинизм» и МКОЗ, равной 0,1 на обоих глазах, показали значения средней светочувствительности сетчатки центральной зоны (10є) 26,9 dB, световой чувствительности сетчатки в точке паттерна, соответствующей точке фиксации, 22 dB. Индекс состояния макулы, по данным аппарата MAIA, составил 60,1 усл. ед. Фиксация взгляда была относительно нестабильная, центральная, на что указывают показатели устойчивости фиксации в пределах 2є и 4є от центра фиксации, составляющие 69 и 96% соответственно.

В результате микропериметрического обследования пациента Л. 1971 г. р. с диагнозом «центральная серозная хориоретинопатия, хроническая форма левого глаза» показатель средней световой чувствительности сетчатки центральной зоны (10є) составил 27,2 dB, показатель световой чувствительности сетчатки в точке паттерна, соответствующей точке фиксации, — 23 dB. Индекс состояния макулы, по данным аппарата MAIA, составил 86,4 усл. ед. В то же время МКОЗ у пациента была равна 1,0. Фиксация взгляда была стабильная, центральная, на что указывают показатели устойчивости фиксации в пределах 2є и 4є от центра фиксации, составляющие 94 и 99% соответственно.

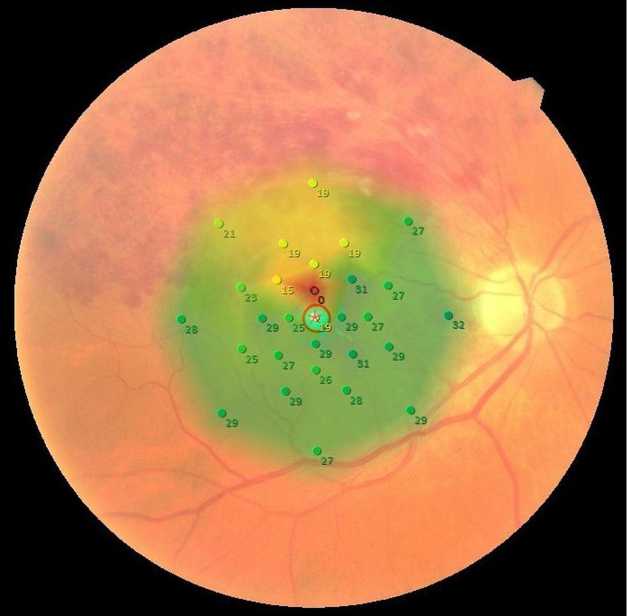

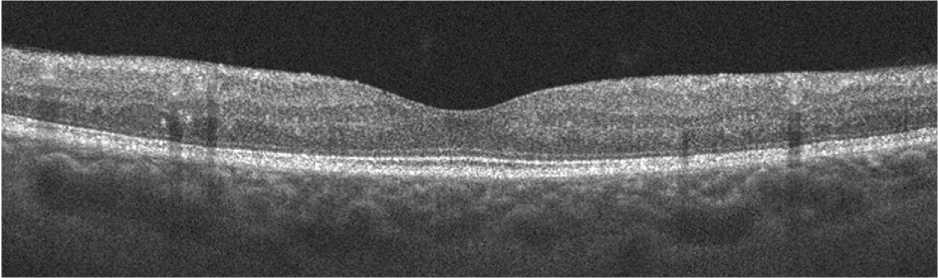

У пациента М. 1966 г. р. с диагнозом «OU пролиферативная диабетическая ретинопатия, тяжелая форма, состояние после панретинальной лазерной коагуляции» показатель средней световой чувствительности сетчатки центральной зоны (10є) на правом глазу составил 21,2 dB, на левом глазу 20,3 dB. МКОЗ у пациента имела значение 0,9 на обоих глазах. ОКТ-картина центральной зоны сетчатки отражала достаточную сохранность архитектоники слоев и минимальные патологические изменения макулярной зоны (рис. 2). Световая чувствительность сетчатки в точке паттерна, соответствующей точке фиксации, на правом глазу имела значение 17 dB, на левом глазу 25 dB.

Рис. 2. Оптическая когерентная томограмма центральной зоны сетчатки левого глаза пациента М. 1966 г. р. с диагнозом «пролиферативная диабетическая ретинопатия, тяжелая форма, состояние после панретинальной лазерной коагуляции левого глаза». Витреомакулярный профиль сохранен, определяются единичные твердые экссудаты, толщина сетчатки в пределах нормы

Рис. 3. Результаты микропериметрии на приборе MAIA (CenterVue) левого глаза пациента М. 1966 г. р. с диагнозом «пролиферативная диабетическая ретинопатия, тяжелая форма, состояние после панретинальной лазерной коагуляции левого глаза». Определяется функциональная депрессия центрального поля зрения различной глубины

Топографическая карта световой чувствительности сетчатки левого глаза пациента М. представлена на рис. 3. Индекс состояния макулы, по данным аппарата MAIA, составил на правом глазу 99,9 усл. ед., на левом глазу 100,0 усл. ед. Фиксация взгляда была стабильная, центральная.

Обследование пациента Г. 1951 г. р. (длина глаза OD=28,02 мм, OS=27,48 мм) с диагнозом «миопия высокой степени, миопическая макулопатия обоих глаз» с помощью микропериметрии определило значение средней световой чувствительности сетчатки центральной зоны (10є) на правом глазу 24,2 dB, на левом глазу 18,3 dB. Показатель световой чувствительности сетчатки в точке паттерна, соответствующей точке фиксации, на правом глазу составил 25 dB, на левом глазу 23 dB. С помощью топографической карты световой чувствительности макулярной зоны сетчатки были локализованы зоны функциональной депрессии глубиной до 21 dB на правом глазу и 17 dB на левом глазу. Центральные дефекты выявлены на обоих глазах. Фиксация взгляда была стабильная, центральная. Офтальмоскопически в макулярной зоне определялись дисперсия пигмента, лаковые трещины.

У пациента К. 1955 г. р. с ламеллярным макулярным отверстием правого глаза на фоне миопии высокой степени наряду со снижением МКОЗ до 0,7 выявлено значение показателя средней световой чувствительности сетчатки центральной зоны (10є) 22,6 dB. Световая чувствительность сетчатки в точке паттерна, соответствующей точке фиксации, составила 18 dB. Топографическая карта световой чувствительности макулярной зоны сетчатки показала наличие функциональной депрессии в 30 точках паттерна, в шести тестируемых точках порог световой чувствительности находился на уровне 26 dB. Индекс состояния макулы, по данным аппарата MAIA, составил 99,2 усл. ед. Фиксация взгляда была стабильная, центральная, на что указывают показатели устойчивости фиксации в пределах 2є и 4є от центра фиксации, составляющие 99 и 99% соответственно.

Обсуждение. Полученные результаты микропериметрии у пациентов с тромбозом ветвей ЦВС свидетельствуют о наличии функциональных изменений центральной зоны сетчатки. Снижению показателя световой чувствительности сетчатки в точке паттерна, соответствующей точке фиксации, сопутствовало снижение МКОЗ, а выявленные центральные дефекты топографически соответствовали геморрагиям на глазном дне, что согласуется с данными литературы [9].

У пациентов с сухой формой возрастной макулярной дегенерации (ВМД) средняя световая чувствительность сетчатки в большинстве случаев находилась в пределах, соответствующих возрастной норме, однако световая чувствительность сетчатки в точке паттерна, соответствующей точке фиксации, была снижена. Наличие функциональной депрессии сетчатки в точке фиксации могло быть обусловлено субфовеальной локализацией друз пигментного эпителия. Полученные нами результаты согласуются с работой М. М. Бикбова с соавт. [8], в которой обосновано, что значительные изменения световой чувствительности сетчатки у пациентов с ВМД происходят при наличии диссоциации и деструкции пигментного и нейросенсорного эпителия сетчатки, при прорастании неоваскулярной мембраны и формировании фиброваскулярного рубца.

Построенная с помощью микропериметрии топографическая карта световой чувствительности центральной зоны сетчатки у пациентов с тапеторе-тинальной абиотрофией сетчатки и центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХ) в большей степени демонстрировала выраженность функциональных изменений макулярной области, чем МКОЗ. Обнаруженная зона функциональной депрессии у пациента с ЦСХ соответствовала локальной отслойке нейросенсорной сетчатки, а выявленное снижение световой чувствительности центральной зоны сетчатки при хронической ЦСХ согласуется с работой Е. К. Пе-дановой [10].

Выполнение микропериметрии у пациента с пролиферативной диабетической ретинопатией позволило оценить степень тяжести функциональных нарушений в центральном поле зрения. Анализ полученных топографических карт световой чувствительности показал снижение световой чувствительности в 34 точках паттерна на правом глазу и 33 точках на левом глазу из 36 тестируемых точек. Примечательно, что высокая МКОЗ у пациента не характеризовала в полной мере функционального состояния органа зрения, а ОКТ-картина макулярной зоны отражала минимальные патологические изменения. Имеются публикации, отражающие снижение световой чувствительности центральной области сетчатки, измеренной методом микропериметрии, у пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа [3, 4].

У пациентов с миопической макулопатией, ламеллярным макулярным разрывом и глазным альбинизмом микропериметрия дала возможность получить дополнительную информацию о состоянии центральной зоны сетчатки. Выявленное снижение показателей световой чувствительности сетчатки характеризовало выраженные функциональные изменения макулярной зоны у пациентов с исследуемой ретинальной патологией, что согласуется с данными литературы [5–7]. Обнаруженные центральные дефекты у пациента с миопией высокой степени и миопической макулопатией топографически соот- ветствовали перипапиллярной атрофии в зоне миопической стафиломы.

Фиксация у пациента с глазным альбинизмом характеризовалась как нестабильная, центральная, в остальных случаях — стабильная, центральная, несмотря на снижение показателей световой чувствительности различной степени. Анализ фиксации может представлять определенный клинический интерес как на этапе диагностики, так и в системе реабилитации слабовидящих пациентов с ретинальной патологией [1].

Заключение. В результате проведенного исследования показана высокая информативность метода микропериметрии в оценке функционального состояния центральной зоны сетчатки у пациентов с ретинальной патологией, включающей возрастную макулярную дегенерацию, тромбоз ветвей центральной вены сетчатки, тапеторетинальную абиотрофию, глазной альбинизм, пролиферативную диабетическую ретинопатию, миопическую макулопатию, ламеллярное макулярное отверстие, центральную серозную хориоретинопатию. Топографическая карта световой чувствительности, полученная с помощью микропериметрии, с локализованными центральными дефектами и зонами депрессий в большей мере отражает функциональное состояние органа зрения, чем оценка максимальной корригированной остроты зрения.

Список литературы Информативность микропериметрии в диагностике ретинальной патологии

- Кошелев Д.И. Опыт использования микропериметра МР-1 в клинической практике. Вестник ОГУ 2010; (12): 112-4.

- Лисочкина А.Б., Нечипоренко П.А. Микропериметрия: преимущества метода и возможности практического применения. Офтальмологические ведомости 2009; 2 (1): 18-22.

- Воробьева И.В., Меркушенкова Д.А. Исследование поля зрения у больных сахарным диабетом второго типа. Медицинский алфавит. Неотложная медицина 2012; (3): 44-5.

- Мошетова Л.К., Apжиматова Г. 111., Комаров А. В. Микропериметрия при сахарном диабете 1-го типа. Российская педиатрическая офтальмология 2013; (2): 32-7.

- Midena Е. Microperimetry. Arch Soc Esp Oftalmol 2006; 81 (4): 183-6.

- Педанова E.К. Микропериметрия в оценке функционального состояния и комплексном прогнозировании результатов хирургического лечения пациентов с идиопатическим макулярным разрывом: автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 2009; 27 с.

- Абдуллаева Э.В., Рустамбекова Г.P., Агаева Г.Г. и др. К диагностике сухих макулодистрофий при миопической болезни. Офтальмология 2013; 2 (12): 12-6.

- Бикбов M.M., Алтынбаев У.P., Ярмухаметова А.Л. и др. Морфофункциональные изменения центральной области сетчатки при возрастной макулярной дегенерации. Российский офтальмологический журнал 2012; 5(1): 25-8.

- Тульцева ОН., Нечипоренко П.А., Титаренко А.И. Использование интравитреального имплантата "Озурдекс" в терапии постокклюзионного макулярного отека. Офтальмологические ведомости 2014; 7 (3): 5-16.

- Педанова E.K., Клепинина О.Б., Майорова A.M. Неоваскуляризация при хронической центральной серозной хориоретинопатии: краткосрочные результаты фотодинамической терапии с хлорином Е6. Современные технологии в офтальмологии 2017; (1): 24-7.