Информатизация социальной сферы - источник поступательного развития хозяйственной системы южного макрорегиона

Автор: Дядечко О.В.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 1 (3), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье отражены результаты исследования процессов информатизации Южного макрорегиона, выявлены проблемы информатизации его социальной сферы, сделан вывод о необходимости совершенствования институционального проектирования процессов информатизации социальной сферы.

Информатизация, социальная сфера, институциональное проектирование, развитие, южный макрорегион

Короткий адрес: https://sciup.org/149130992

IDR: 149130992 | УДК: 332.02

Текст научной статьи Информатизация социальной сферы - источник поступательного развития хозяйственной системы южного макрорегиона

Императивы устойчивого развития модернизационных процессов в российской промышленности инициируют необходимость формирования новой структуры системы ведения промышленного производства, где ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности становится инновационно ориентированная модель функционирования бизнеса. В настоящее время возможности инерционного развития промышленности не только исчерпаны, но и неперспективны в силу принципиальных изменений в структуре мирового хозяйства, характеризующихся тем, что все большую долю ВВП развитых и развивающихся стран занимает продукция наукоемких технологий. Это требует систематического эффективного управления инновационным потенциалом промышленности в направлении достижения баланса проводимых модернизационных преобразований на всех ее уровнях.

В последние годы в России в области обоснования механизмов устойчивого развития и модернизации промышленного сектора экономики, стратегического обновления технологической базы на основе инноваций, адекватной оценки промышленного потенциала, в том числе инновационного, появилось много публикаций. Промышленные инновации, научный потенциал промышленной сферы и проблемы управления ими выступают в качестве ключевого элемента экономических исследований многих авторов. Закрепление инновационных детерминант в модернизации промышленного производства в сопряжении с необходимостью его сбалансированного развития, как в народнохозяйственном контексте, так и в разрезе отдельных регионов, стало причиной смещения исследовательских акцентов с уровня отдельного промышленного предприятия на региональный. Это объясняется тем, что регион как экономическая система, во-первых, является более мобильным по сравнению с макроэкономикой с точки зрения практического осуществления стратегических планов и программ развития промышленности; во-вторых, именно на уровне отдельного региона возможна и эффективна координация государственных усилий по регулированию и управлению инновационной деятельностью отдельных промышленных предприятий, локализующих свою деятельность на его территории [1—3; 6; 7], в направлении синхронизированного развития промышленной научно-технической и инновационной политики [4; 5]. Кроме того, в пользу регионального аспекта изучения проблемы управления промышленными инновациями свидетельствует тот факт, что остаются востребованными исследования и разработки, посвященные совершенствованию управленческого инструментария, направленного на снижение характерной для российского экономического пространства региональной асимметрии социально-экономического развития.

В данном контексте следует отметить, что достижение сбалансированного устойчивого развития промышленности как системы, состоящей из подсистем разных иерархических уровней (макропромышленность в целом, мезоре-гиональные промышленные секторы, а также промышленные корпорации и микроотдельные промышленные предприятия), в современных условиях все более обеспечивается не только высокой скоростью и масштабами внедрения промышленных инноваций, но и их тесным сопряжением с ресурсами отраслевой науки. Именно научно-инновационный потенциал промышленности выступает в качестве основной «движущей силы» экономического роста отрасли, ее модернизации, причем от его наращивания и использования зависит не только интенсивность этих процессов, но и их вектор. При этом концептуальные основы управления потенциалом промышленных инноваций как ключевого фактора и условия модернизации отрасли, хотя и отражают общеэкономические тенденции и императивы, тем не менее, формируются под воздействием особенностей производства конкретной промышленной сферы региона [11].

Соответственно, в фокус исследования инновационной проблематики в промышленной сфере попадают также вопросы разработки концептуальных положений и прикладного инструментария поддержки принятия решений в рамках многоуровневой системы структурнофункционального управления использованием и наращиванием научно-инновационного потенциала промышленности для активизации модернизационных преобразований, включая развитие информационного инструментария поддержки принятия инновационно ориентированных решений. Причем речь идет в данном контексте о многоаспектном исследовании этой проблемы: о создании единого информационного пространства инновационных процессов в промышленном секторе экономики страны (макроуровень); о формировании единого регионального информационного пространства проектов инновационного характера в промышленности конкретного региона (мезоуровень); о совершенствовании информационной среды поддержки принятия инновационных решений и, соответственно, поддержки процесса реализации проектов по созданию либо внедрению промышленных инноваций на предприятии (микроуровень).

При этом важно акцентировать, что основным «носителем» потенциала промышленных инноваций является микроуровень, то есть отдельное промышленное предприятие, где, во-первых, принципиально возможно и продуцирование инноваций, но главное — очевидно их осуществление (заимствование, внедрение, распространение, скоринг и диффузия инноваций). Следовательно, вопрос информационно-инстру-ментарной под держки промышленных инноваций в практико-прикладном аспекте, пожалуй, является особенно важным для отдельных предприятий, но не умаляет ее значения на других уровнях промышленного производства.

Оценка состояния и использования инновационного потенциала отдельных промышленных предприятий региона, целеориентированное взаимодействие которых в рамках достижения общерегиональных целей модернизации промышленного комплекса территории на основе инноваций способствует достижению синергетического и мультипликативного эффекта, представляет сложную комплексную задачу. Это объясняется тем, что требуется оценить не только величину указанного потенциала, но также степень его вовлеченности в воспроизводственные процессы, а также эффективность использования, проявляющуюся в масштабах участия промышленных инноваций в результирующих показателях деятельности предприятий. Иными словами, — оценить со- стояние и эффективность использования наличного потенциала промышленных инноваций как динамической характеристики производственной системы региона, что отражает современное понимание его сущности, содержания и функционального назначения.

Поэтому научно обоснованная концепция управления научным и инновационным потенциалом региональной промышленности базируется на системном подходе к исследованию его структуры. При этом следует исходить из оценки места и роли научных исследований и инноваций в процессе расширенного регионального воспроизводства как элементов единого научно-инновационного цикла. Только комплексное рассмотрение всех аспектов научной и инновационной деятельности и необходимых для ее осуществления ресурсов — трудовых, материальных, информационных, финансовых и других — во взаимосвязи с результатами их использования позволяет получить объективное представление о тенденциях научно-технического развития промышленного сектора региона. Кроме того, в рамках такого подхода появляется возможность интеграции разрозненных, иногда не сопоставимых между собой показателей, характеризующих отдельные элементы научно-инновационного цикла региональной промышленности, в целостную систему.

Учитывая сказанное, в составе системы показателей научного и инновационного потенциала промышленного сектора региональной экономики представляется целесообразным сформировать в относительно обособленные группы характеристики ресурсов и результатов научных исследований и инновационной деятельности промышленных предприятий региона, а также их внутренних и внешних связей [8]. В соответствии с этим всю совокупность статистических показателей, характеризующих состояние научного и инновационного потенциала промышленности региона, можно представить следующим образом.

Ресурсная компонента: численность персонала, занятого в научных исследованиях и разработках; численность аспирантов и докторантов; численность промышленных организаций, имеющих подразделения НИР и ОКР; затраты на технологические инновации.

Результативная компонента: инновационная активность промышленных предприятий; объем научно-технических работ, выполненных промышленными предприятиями своими силами; число созданных передовых технологий; объем производимых инновационных товаров и услуг.

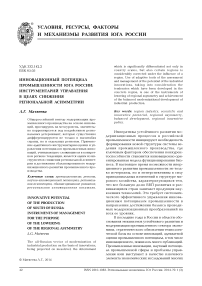

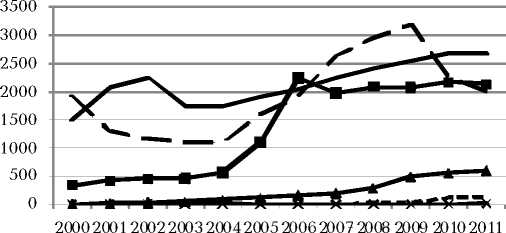

Проведем оценку данных показателей инновационного потенциала промышленности для регионов ЮФО (см. рис. 1).

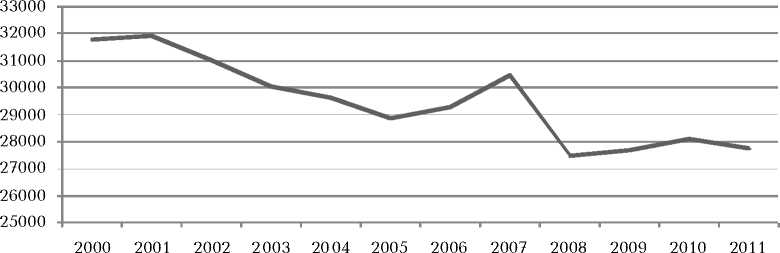

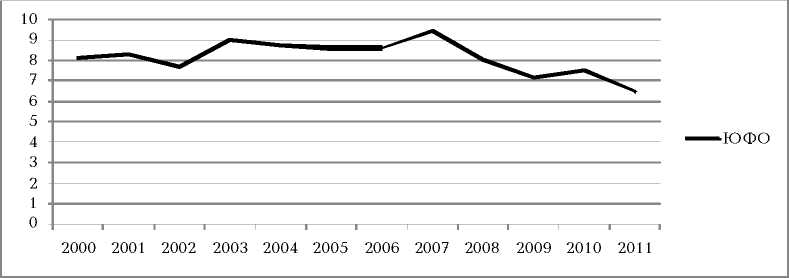

Анализ показателей кадров науки в ЮФО (см. рис. 1, 2) позволяет сделать вывод о наличии устойчивой тенденции к снижению занятых в научных исследованиях и разработках. Одновременно следует отметить, что в разрезе отдельных регионов ЮФО из всей численности занятых в научных исследованиях 58 % приходится на Ростовскую область, тогда как на Республики Калмыкия, Адыгея только по 1 %, на Астраханскую область — 4 %.

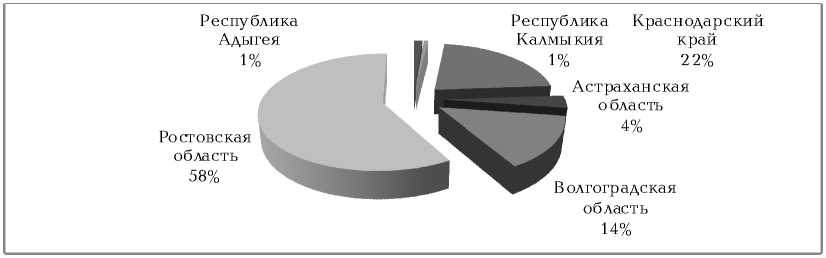

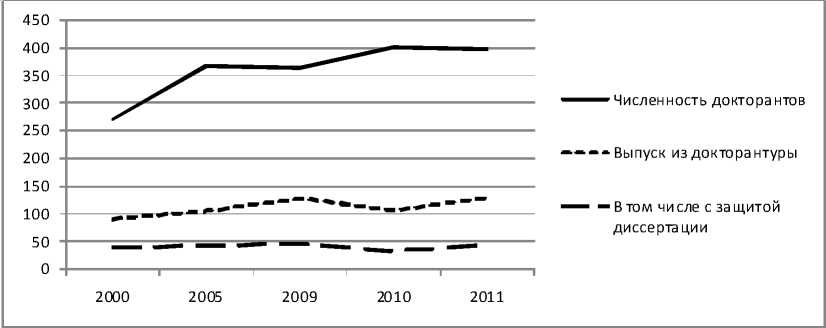

Достаточно сложная ситуация характерна и для системы подготовки кадров для научноисследовательской деятельности в промышленной сфере регионов округа (см. рис. 3, 4).

Несмотря на имеющийся в последние 10 лет рост численности аспирантов и докторантов в регионах ЮФО, показатели выпуска с защитой диссертации остаются в целом на одном уровне. Отмеченное снижение научного потенциала отражается на результативных показателях инновационной деятельности промышленных предприятий всего региона (см. рис. 5).

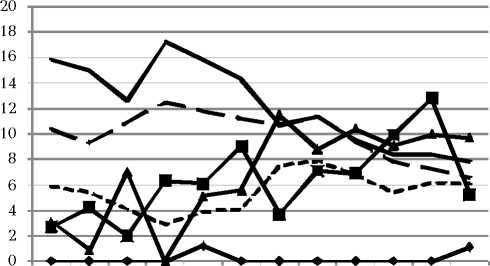

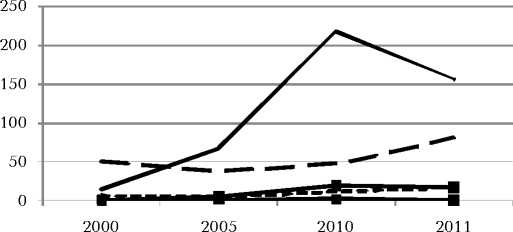

Из данных рисунка 6 видно, что некоторый рост инновационной активности в ЮФО произошел только в Республике Адыгея и в последние годы в Республике Калмыкия.

При этом на фоне других регионов Республика Калмыкия отличается наиболее низким значением данного показателя. В Астраханской области после наметившегося в 2006 — 2009 гг. роста инновационной активности произошло резкое снижение данного показателя. Волгоградская и Ростовская области на протяжении последних 10 лет демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению уровня инновационной активности предприятий и организаций.

Одновременно императивы инновационного развития и необходимость реализации проектов модернизации в целях повышения уровня конкурентоспособности регионов и отдельных хозяйствующих субъектов побуждают промышленные предприятия к осуществлению инвестиций в инновации. Так, в целом в России в последние годы возросло количество промышленных предприятий, имеющих в своей структуре подразделения, занимающиеся научными исследованиями и разработками (см. рис. 7).

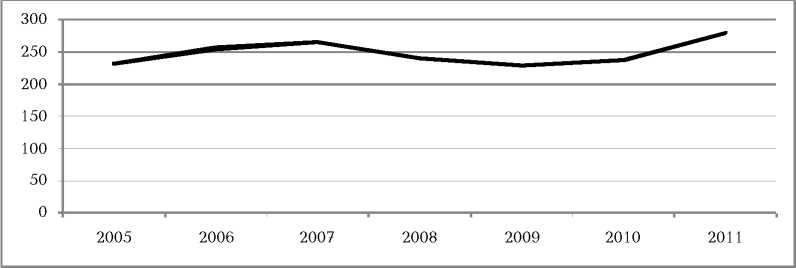

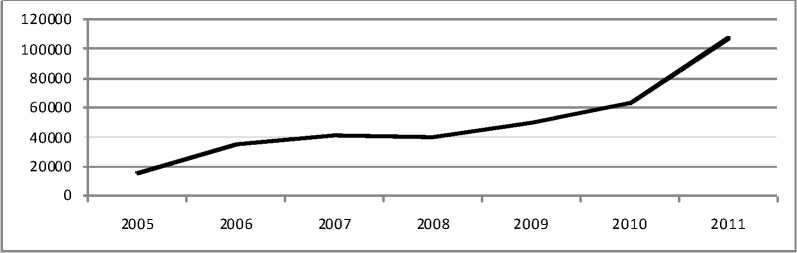

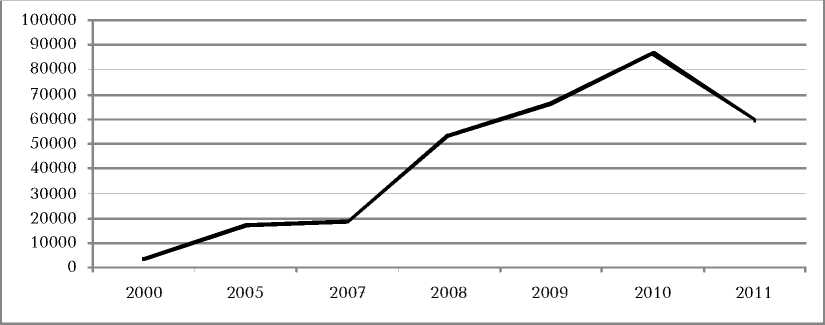

Значительными темпами увеличивается объем научно-технических работ, выполненных самостоятельно промышленными предприятиями (см. рис. 8), причем в большей степени данные исследования приходятся на обрабатывающие производства (11,6 % обрабатывающих производств осуществляют научные исследования и разработки).

Рис. 1. Численность персонала, занятого в научных исследованиях и разработках, в ЮФО, чел. Примечание. Составлено автором по: [10].

Рис. 2. Доля занятых в научных исследованиях и разработках в регионах ЮФО, % Примечание. Составлено автором по: [10].

Рис. 3. Численность обучающихся в аспирантуре в ЮФО, чел.

Примечание. Составлено автором по: [10].

Рис. 4. Численность обучающихся в докторантуре в ЮФО, чел.

Примечание. Составлено автором по: [10].

Рис. 5. Инновационная активность промышленных предприятий (организаций) в ЮФО, % Примечание. Составлено автором по: [10].

2000 200120022003 20042005 200620072008 20092010 2011

—*— Республика Адыгея ^^^— Республика Калмыкия — — — -Краснодарский край —■— Астраханская область -----Волгоградская область ^— —Ростовская область

Рис. 6. Инновационная активность организаций в регионах ЮФО, %

Примечание. Составлено автором по: [10].

Рис. 7. Число промышленных организаций, имеющих подразделения НИР и ОКР, ед. Примечание. Составлено автором по: [10].

Рис. 8. Объем научно-технических работ, выполненных промышленными предприятиями своими силами, млн руб.

Примечание. Составлено автором по: [10].

Как показывают результаты анализа, за последние 10 лет величина внутренних затрат на технологические инновации в ЮФО и на проведение научных исследований и разработок выросла более чем в 8 раз (см. рис. 9, 10). При этом большая часть затрат ориентируется на выполнение научно-прикладных разработок, о чем свидетельствуют данные рисунка 11, приведенные для Ростовской области.

Наряду с проведением собственных исследований и разработок предприятия и организации Ростовской области ориентируются на заимствование новых технологий, реализацию модернизационных проектов на основе приобретения нового оборудования (см. рис. 12).

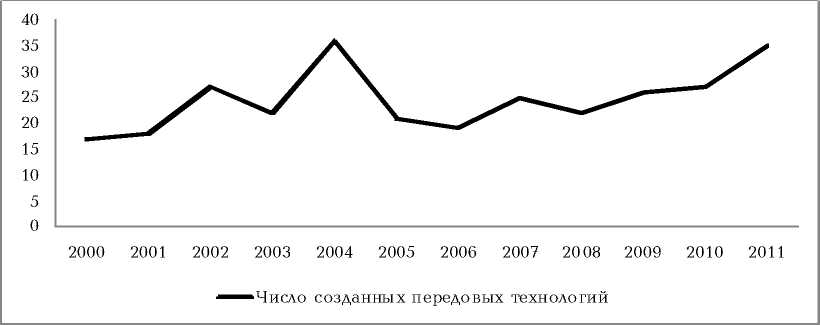

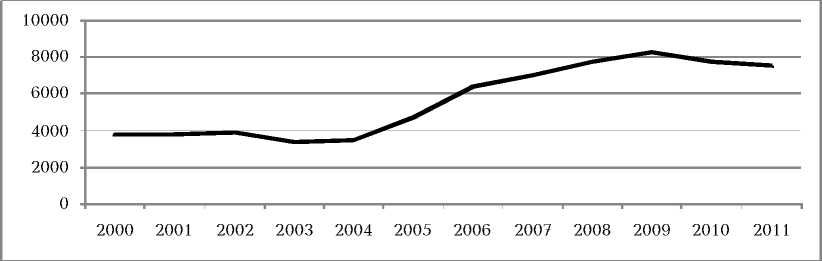

Об этом же свидетельствует сопоставление данных о количестве созданных и используемых передовых технологий (см. рис. 13, 14), показатели по которым отличаются между собой в сотни раз, что практически подтверждает мнение академика В.М. Полтеровича о целесообразности для российской промышленности в современных экономических условиях не производства собственных, а заимствования имеющихся на мировых рынках промышленных инноваций, причем не только технологических, но и продуктовых. По его мнению, развивающаяся страна имеет обозначаемое данным тезисом преимущество перед развитыми странами, поскольку этот путь сопряжен с меньшими затратами, чем создание новых технологий [9].

Как наглядно показано на рисунке 15, в разрезе отдельных регионов наблюдается существенная дифференциация в уровне использования передовых технологий, что отражает естественную асимметрию в уровнях их совокупного экономического потенциала.

Примечательно, что для регионов, отличающихся низкими показателями социально-экономического развития (Республики Калмыкия и Адыгея, Астраханская область), характерна устойчивая динамика роста отдельных составляющих инновационного потенциала, в том числе и количества используемых передовых технологий.

В то время как для Волгоградской области и Краснодарского края после периода значительного роста показателей инновационной активности в период 2003 — 2007 гг. в последнее время наметился спад. Относительно равномерно идет увеличение числа используемых новых технологий в Ростовской области, что в целом позволило к 2011 г. оказаться ей на первом месте по уровню данного показателя в макрорегионе.

Результативная составляющая инновационного потенциала регионов ЮФО в целом отражает общую тенденцию его снижения в 2011 г. (см. рис. 16), что подтверждает отмеченный выше вывод о том, что к 2010 г. возможности экстенсивного роста промышленности были исчерпаны и в настоящее время необходим качественно новый рост инновационного потенциала отечественной промышленности.

Таким образом, приведенные показатели в своей совокупности обеспечивают комплексную оценку масштабов, состава и динамики научного и инновационного потенциала регионального промышленного комплекса в их органическом единстве. Это объясняется отмеченным выше ключевым свойством научно-инновационного потенциала промышленности — динамичностью, что обусловливает необходимость управления его наращиванием и развитием с целью, во-первых, придания потенциалу нужного направления, во-вторых, достижения стабильности такого целеориентированного развития. При этом под стабильностью развития в исследуемом контексте понимается наличие устойчивой тенденции перехода научно-инновационного потенциала региональной промышленности из одного состояния в другое, более высокого уровня. Описанный переход возможен на основе идентификации соотношения между состоянием отдельных элементов инновационного потенциала региональной промышленности и его интегральной величиной, решение которой представляется эффективным на основе использования матрицы, показанной на рисунке 16.

Значения оценок отдельных составляющих и интегральной величины научно-инновационного потенциала промышленности могут попасть либо в один из четырех квадрантов матрицы, либо в одно из четырех «чистых» состояний, характеризующих вектор, по которому происходит изменение научно-инновационного потенциала промышленного сектора региона. Из «чистых» состояний позитивными являются два — повышение и развитие, их антиподы — понижение и деградация, безусловно, отрицательны. Однако попадание в «чистые» состояния, хотя и возможно теоретически, практически представляется маловероятным — скорее всего, потенциал промышленных инноваций территории будет занимать некоторое промежуточное положение, поэтому представляется необходимым отдельно проанализировать значения отдельных его компонент с точки зрения перспектив реализации и наращивания интегрального значения потенциала. Характеристика показателей научно-инновационного потенциала промышленной сферы региона по выделенным признакам представлена в таблице 1.

5000 о

200 0 2 002 200 3 2 004 2 00 5 2 00 6 2 00 7 200 8 2 009 2 010 2 011

Рис. 9. Затраты на технологические инновации в ЮФО, млн руб.

Примечание. Составлено автором по: [10].

9000 --------------------------------------------------

8000 х

----Республика Адыгея

♦ Республика Калмыкия

Краснодарский край

Астраханская область

Волгоградская область

Ростовская область

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рис. 10. Внутренние затраты на научные исследования и разработки в регионах ЮФО, млн руб.

Примечание. Составлено автором по: [10].

Фундаментальные исследования

16 %

Разработки 61 %

Прикладные исследования 23 %

Рис. 11. Соотношение затрат на научные исследования и разработки в Ростовской области в 2011 г., %

^—^— Республика Адыгея

И Республика Калмыкия — —Краснодарский край —^—■ Астраханская область - — — Волгоградская область ^—^— Ростовская область

Рис. 12. Затраты на приобретение оборудования в регионах ЮФО, млн руб.

Примечание. Составлено автором по: [10].

Рис. 13. Число созданных передовых технологий в ЮФО, ед.

Примечание. Составлено автором по: [10].

Рис. 14. Число используемых передовых технологий в ЮФО, ед.

Примечание. Составлено автором по: [10].

-— — -Республика Адыгея

N Республика Калмыкия ^^^™ Краснодарский край

* Астраханская область ^— — Волгоградская область Ростовская область

Рис. 15. Число используемых передовых технологий в регионах ЮФО, ед.

Примечание. Составлено автором по: [10].

Рис. 16. Объем производимых инновационных товаров (услуг) в ЮФО, млн руб.

Примечание. Составлено автором по: [10].

I. Высокие показатели при тенденции к снижению

IV. Низкие показатели и тенденция к снижению

II. Высокие показатели при тенденции к росту

III. Низкие показатели при тенденции к росту

Рис. 17. Матрица анализа состояния и вектора научно-инновационного потенциала промышленного комплекса региона

Примечание. Составлено автором.

Аналогичный анализ можно провести также в разрезе территорий по каждому региону, входящему в состав ЮФО. При этом в зависимости от сочетания отдельных динамических характеристик потенциала промышленных инноваций в регионе можно выделить следующие типы региональной политики: поддержание сложившихся в промышленном секторе региона инновационных тенденций; модернизацию промышленного производства на основе внедрения инноваций; обновление технологической базы промышленной сферы региона.

Иными словами, предложенный подход позволяет не только оценить значение иннова ционного и научного потенциала промышленности региона на текущий момент времени, но и определить основные целевые установки региональных политик (инновационных, инвестиционных и пр.), задающих направленность сбалансированному промышленному развитию.

Однако используемые здесь показатели являются абсолютными, что не дает возможности сравнения инновационных процессов в разрезе отдельных промышленных предприятий, отраслей региональной промышленности, видов экономической деятельности, регионов. В этой связи отметим, что для характеристики уровня изобретательской активности, ин-

Таблица 1

|

из о X X X сЗ X х 5 о S га а g Ч Я & К я |

X X У X о § 2 х я X сЗ 8 § Н Я сЗ X m х |

о ч X X S о о >х X X о X X о S ” |

В я о s я я § я о х л х 5 о х — с 6 S Я s Й Я Я га д о gram ¥ 3 ° 2 & s ц с к о « я Я Я Я Я О Я g § & У н я |

Eg X М О й о X X 5 § х 2 Л X" с м — О Ч X о х Х£ X |

X о ч X X X X сЗ S >х О Г ° о g ° g * X |

X о X сЗ X X О сЗ X Я я £ У g |

^ х О 3 я -га и s я й я я 2 к 5 3 К а я « В ^ д 8 Я <и 2 я я Ян СЗ QJ X со Ч g я 8 § S я ® Ри О У о я |

|

|

Республика Калмыкия |

- Т |

- Т |

- Т |

- Ф |

Нет |

Нет |

- Т |

- Ф |

|

Республика Адыгея |

- Т |

- Т |

- Т |

- Т |

- Т |

Нет |

- Т |

- Т |

|

Астраханская область |

+ Ф |

- Т |

- Т |

- Т |

- Т |

- Ф |

- Т |

- |

|

Волгоградская область |

+ Ф |

- Т |

+ Ф |

+ Т |

+ Т |

- Т |

+ Ф |

+ Ф |

|

Ростовская область |

+ Ф |

+ Т |

+ Т |

+ Т |

+ Т |

+ Ф |

+ Ф |

+ Ф |

|

Краснодарский край |

- Т |

- Т |

+ Т |

+ Т |

+ Ф |

+ Т |

+ Ф |

+ Т |

Примечание. Составлено автором. Знаки « + » и «-» показывают соответственно низкое и высокое значение показателя по отношению к среднему в регионе, стрелки Ф и Т — соответственно тенденции роста или снижения данного показателя.

Результаты сравнительного анализа показателей состояния и развития инновационного потенциала промышленности ряда регионов ЮФО

тенсивности распространения национальных научно-технических достижений, степени технологической зависимости страны (в статистике) применяются следующие относительные показатели:

-

— коэффициент изобретательской активности, определяемый как число патентных заявок на изобретения, поданных отечественными заявителями в патентное ведомство страны, в расчете на 10 тыс. человек;

-

— коэффициент самообеспеченности передовыми технологиями — отношение числа созданных передовых технологий в регионе к общему числу используемых передовых технологий;

-

— удельный вес затрат на приобретение оборудования в общей величине затрат на научно-исследовательскую работу;

-

— объем инновационных товаров (работ, услуг), приходящихся на один рубль затрат на технологические инновации;

-

— удельный вес инновационной продукции в общем объеме производства.

Безусловно, перечень данных показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен в соответствии с целями исследования. Расчет отдельных относительных показателей, характеризующих уровень развития инновационного потенциала промышленности в регионах ЮФО, представлен в таблице 2.

Как видно из данных таблицы 2, имея достаточно высокий научно-технический потенциал, регионы ЮФО характеризуются недостаточным уровнем реализации промышленных инноваций. На сегодняшний день чуть более 6 % от общего количества крупных и средних предприятий проявляют инновационную активность, а доля инновационной продукции в среднем по региону составляет лишь 3,7 % в общем объеме промышленной продукции. В немалой степени это объясняется тем, что область не располагает достаточно эффективной региональ-

Таблица 2

Относительные показатели развития инновационного потенциала промышленности в регионах ЮФО в 2011 г.

|

Регион |

Показатель |

||||

|

Коэффициент изобретательской активности |

Коэффициент самообеспеченности передовыми технологиями |

Удельный вес затрат на оборудование в общей величине затрат на НИР |

Объем инновационных товаров (работ, услуг), приходящихся на 1 рубль затрат на технологические инновации |

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме производства, % |

|

|

Республика Адыгея |

– |

– |

0,006 152 |

0,095 474 |

6,4 |

|

Республика Калмыкия |

– |

– |

0,006 188 |

– |

– |

|

Краснодарский край |

0,03 |

0,0075 |

0,022 327 |

0,971 413 |

0,8 |

|

Астраханская область |

0,06 |

0,0030 |

0,031 905 |

0,451 369 |

2,8 |

|

Волгоградская область |

– |

– |

0,005 539 |

0,192 698 |

5,2 |

|

Ростовская область |

0,03 |

0,0049 |

0,019 822 |

0,194 562 |

4,9 |

Примечание. Составлено автором.

ной инновационной системой (РИС), обеспечивающей трансформацию научных идей в технологии и продукты и позволяющей концентрировать инвестиционные и интеллектуальные ресурсы на прорывных направлениях промышленных инноваций. Создание действенной РИС в Ростовской области — это самостоятельная научная и практическая проблема, однако следует отметить, что важнейшим условием ее становления и развития является формирование в регионе единого информационного пространства инновационной деятельности и целеориентированной системы институтов развития, способных стимулировать и поддерживать инновационные инициативы промышленных предприятий региона.

Таким образом, поскольку проблемы эффективного использования и наращивания научно-инновационного потенциала промышленности приобрели к настоящему времени ярко выраженную «территориальную локализацию», предлагаемые инструменты управления ориентированы на максимально полный учет региональной специфики. Например, низкие показатели инновационного развития производства, а по некоторым показателям — полное их отсутствие, характерные для Республики Калмыкия, Астраханской области, Республики Адыгея, свидетельствуют о том, что фактически меры промышленной политики в данных регионах должны быть тесно увязаны с решением задач оздоровления депрессивных территорий, со все ми вытекающими социально-экономическими и социально-политическими последствиями.

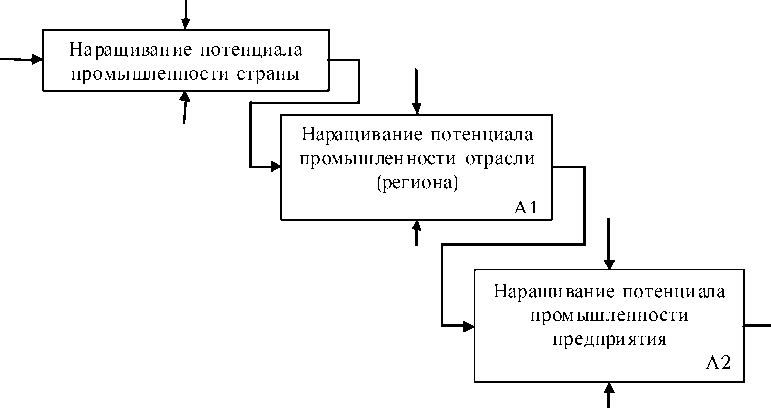

В работе Л.Н. Рощиной предложен алгоритм последовательного наращивания размеров научно-инновационного потенциала промышленности, показанный на рисунке 17 [11]. При этом отмечается следующее: несмотря на то что разработка программ, как правило, идет сначала снизу вверх, а затем сверху вниз по уровням агрегирования, процессное представление возможно при последовательном развертывании программы сверху вниз. На макроуровне разрабатывается программа наращивания научноинновационного потенциала промышленности в целом; затем она развертывается, как процесс, до представления на уровне отрасли и региона, которые, в свою очередь, детализируются до уровня отдельных предприятий; далее каждое промышленное предприятие, используя программу вышестоящего уровня в качестве «входа» процесса, развертывает программу как совокупность подпроцессов, подлежащих реализации для достижения собственных целей по развитию инновационного потенциала. Таким образом, программы на всех уровнях агрегирования промышленных систем представляют своего рода «матрешки», а единство методологического представления обеспечивает унификацию как процесса разработки программ, так и мониторинга их реализации (см. рис. 18).

Это позволяет ввести инновационный метод согласования программ наращивания на-

Рис. 18. Вложенность программ наращивания научно-инновационного потенциала промышленности: поуровневое представление

Примечание. Составлено автором.

учно-инновационного потенциала промышленности, основанный на необходимости согласования действий на всех уровнях промышленного производства. При этом каждая программа, вне зависимости от уровня агрегирования, должна содержать ряд мер по стимулированию инновационной активности, а также основываться на всестороннем анализе состояния промышленности в регионе, поскольку, как отмечалось, именно региональный уровень является ключевым в системе управления научноинновационным потенциалом промышленности.

Для решения этих основных проблем промышленная политика Ростовской области предполагает достижение следующих целей и задач.

Цели промышленной политики:

-

1. Повышение конкурентоспособности промышленности.

-

2. Повышение эффективности промышленного производства.

-

3. Обеспечение устойчивого роста промышленного производства.

-

4. Решение социальных задач, повышение качества жизни населения и устойчивости региональной экономики.

-

5. Сбалансированное пространственное развитие промышленности.

Задачи промышленной политики:

-

1. Повышение энергоэффективности промышленности.

-

2. Повышение эффективности использования ресурсов и активов.

-

3. Увеличение доли промышленных видов деятельности с высокой добавленной стоимостью.

-

4. Разработка механизма адресной поддержки значимых для экономики области промышленных предприятий.

-

5. Импортозамещение и увеличение доли местных товаропроизводителей на потребительском и промышленном рынке Ростовской области, в том числе с использованием системы закупки товаров для государственных и муниципальных нужд.

-

6. Обеспечение выхода промышленных предприятий, находящихся в сложной финансово-хозяйственной ситуации, на устойчивый режим работы, либо проведение их реструктуризации. Организация мониторинга проблемных предприятий совместно с их собственниками и менеджментом.

-

7. Увеличение экспорта промышленной продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, в частности продукции машиностроения.

-

8. Формирование механизма привлечения и размещения прямых инвестиций, включая иностранных, в основной капитал промышленных отраслей области и создание новых производств.

-

9. Стимулирование НИОКР, внедрения инноваций и создания новых производств. Обеспечить государственную поддержку развития инновационного потенциала области. Определить главные направления и выработать действенные меры проведения инновационной диверсификации промышленности.

-

10. Стимулирование внедрения новых информационных и телекоммуникационных технологий, включая спутниковых и навигационных, в управление и организацию производства.

-

11. Обеспечение сбалансированного развития инфраструктуры промышленности.

-

12. Увеличение налоговых поступлений в бюджет Ростовской области.

-

13. Обеспечение консолидации средств бюджетов всех уровней на ключевых направлениях промышленного развития и инвестиционных проектах, обеспечивающих гарантированный рост промышленного производства.

-

14. Создание в области эффективного механизма координации деятельности государственных и местных органов управления по вопросам реализации мер промышленной политики.

-

15. Обеспечение действенного контроля и пресечение «оптимизационных» схем в налогообложении промышленных предприятий.

-

16. Решение проблем несбалансированности территориального развития промышленности. Снижение уровня дифференциации развития муниципальных образований Ростовской области и решение проблем депрессивных территорий, а также территорий с уровнем социально-экономического развития ниже среднеобластного. Повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований для решения проблем жизнеобеспечения населения территорий.

-

17. Повышение безопасности производства и готовой продукции промышленности.

-

18. Снижение вредного воздействия промышленности на экосистему.

-

19. Повышение социальной ответственности и престижности промышленных видов деятельности.

-

20. Проведение анализа потребности в кадрах рабочих специальностей и разработка механизма стимулирования руководства промышленных предприятий к софинансированию обучения и переобучения по востребованным в промышленности профессиям.

Как видно, подавляющее большинство целей и задач промышленной политики Ростовской области являются в целом инновационными, в силу чего только наращивание научноинновационного потенциала региона и отдельных промышленных предприятий способно привести к их достижению.

Список литературы Информатизация социальной сферы - источник поступательного развития хозяйственной системы южного макрорегиона

- Всемирный экономический форум: индекс сетевой готовности 2013 года. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2013/04/11/5816 (дата обращения: 09.01.2014). -Загл. с экрана.

- Индикаторы информационного общества: 2013: стат. сб. -М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2013. -328 с.

- Острая, Т. Б. Институциональные преобразования в социальной сфере как условие экономического развития России: автореф. дис.... канд. экон. наук/Т. Б. Острая. -Томск, 2006. -15 с.

- Показатели развития информационного общества в Российской Федерации. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology/(дата обращения: 07.12.2013). -Загл. с экрана.

- Реализация инновационного потенциала современных технологий в социальной сфере: монография/Л. В. Анпилогова, М. А. Валеева, Ю. Н. Егорова, М. П. Квадрициус, Ю. В. Квадрициус, Л. Г. Пак, Н. А. Позднякова. -Оренбург: Оренбург. ин-т экономики и культуры, 2011. -357 с.

- Социальные трансформации и модернизация российского общества: монография/В. В. Бирюков, В. П. Плосконосова, П. В. Ополев. -Омск: СибАДИ, 2013. -268 с.

- Тихомирова, Н. В. Smart-города: не за горами. 16 марта 2012/Н. В. Тихомирова. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://smartmesi.blogspot.ru/2012/03/smart.html (дата обращения: 26. 10.2013). -Загл. с экрана.