Инфракрасная термография углепластиков с гибридной матрицей

Автор: Косенко Е. А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Химическая технология

Статья в выпуске: 3 (93), 2022 года.

Бесплатный доступ

Расширение областей применения полимерных композиционных материалов (ПКМ), появление их новых составов и структур является причиной разработки новых и совершенствования существующих методов их неразрушающего контроля. Одной из важнейших задач при выполнении неразрушающего контроля ПКМ является разработка или выбор режимов контроля. Сложность решения данной задачи связана с анизотропией свойств ПКМ (теплофизических, акустических и пр.). В статье изложены методика и представлены результаты инфракрасной термографии углепластиков с гибридной матрицей, формируемой эпоксидным связующим и силиконовым эластомером, представляющим в структуре матрицы самостоятельную «жидкую» (с позиции релаксационных свойств) фазу. Силиконовый эластомер обладает высокой теплостойкостью, поэтому выбор режимов выполнения активной инфракрасной термографии ПКМ с гибридной матрицей, в которой «жидкой» фазой является данный материал, представляет достаточно сложную научно-практическую задачу. Сообщаемые объекту контроля избыточные температуры должны находится в диапазоне значений, при которых наблюдается информативный температурный диагностический сигнал, но при этом не происходит деструкция компонентов ПКМ. Представлены значения температурных диагностических сигналов от зоны локации «жидкой» фазы в структуре углепластика. Установлено, что для выполнения инфракрасной термографии, температура диагностического сигнала от зоны локации силиконового эластомера должна быть на ~3±0,5°C выше температуры углепластика. Оптимальным временем наблюдения температурного диагностического сигнала является период от окончания нагрева до 0,5 мин после нагрева. Согласно представленной модели определения режимов инфракрасной термографии, основанной на фононной теории теплопроводности, температурой, соответствующей появлению диагностического сигнала от зоны локации компонента «жидкой» фазы гибридной матрицы ПКМ можно считать температуру Дебая исследуемого материала.

Гибридная матрица, диагностический сигнал, инфракрасная термография, методы контроля, полимерные материалы, углепластик, температура, температура дебая, теплопроводность, фонон

Короткий адрес: https://sciup.org/140297634

IDR: 140297634 | УДК: 621.8 | DOI: 10.20914/2310-1202-2022-3-183-190

Текст научной статьи Инфракрасная термография углепластиков с гибридной матрицей

Развитие современной техники и расширение областей ее применения во многом связано с появлением и внедрением в производство современных конструкционных материалов и технологий производства [1–3].

В настоящее время к одним из наиболее перспективных конструкционных материалов относятся композиционные материалы на основе полимерных матриц [4–9]. Расширение областей применения полимерных композиционных материалов (ПКМ) способствует разработке новых состав, структур и способов их формования [10–13].

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

При создании полимерных композиционных материалов, максимально реализующих прочностные свойства и отвечающих ряду других эксплуатационных и технологических требований, важной задачей является выбор или разработка полимерной матрицы [14].

Результаты исследований [15] показали, что внедрение в состав матрицы ПКМ компонентов, сохраняющих после формования изделия свое жидкое состояние (с позиции релаксационных свойств), таких как анаэробный полимерный материал, силиконовый эластомер и синтетический воск, позволяет изменить комплекс свойств материала. Эти компоненты в структуре композита формируют самостоятельную «жидкую» фазу и подобно материалам живой природы (древесине, некоторым видам слюды и пр.) образуют мягкие слои пониженной прочности.

Так, в зависимости от применяемого материала «жидкой» фазы становится возможным повысить прочностные свойства, изменить характер разрушения ПКМ, а также обеспечить минимизацию потерь механических свойств при переходе в область отрицательных температур.

Локация и количество компонентов «жидкой» фазы в структуре композита определяются направлением и характером действующих нагрузок, а также механизмом разрушения ПКМ. Поэтому для достижения заданных эксплуатационных характеристик ПКМ с гибридными матрицами важно обеспечить соблюдение схемы локации компонентов «жидкой» фазы в процессе формования и ее контроль после формования.

Для выполнения неразрушающего контроля (НК) изделий из ПКМ в зависимости от выявляемых дефектов в настоящее время используют различные акустические, радиографические, тепловые и другие методы контроля. К одному из перспективных методов НК относится инфракрасная термография (ИК-термография). Это сравнительно простой и информативный метод, с помощью которого можно распознать такие дефекты как изменение плотности, расслоение, включения, пустоты и пр. [16–18].

Для распознавания локации компонентов «жидкой» фазы в структуре ПКМ, применение ИК-термографии не требует наличия гладкой и ровной поверхности объекта контроля (по сравнению с ультразвуковой дефектоскопией) и использования дорогостоящего оборудования (по сравнению с компьютерной промышленной томографией). Однако при выполнении ИК-термографии следует учитывать температурные границы компонентов ПКМ, за пределами которых может произойти их деструкция.

Также к недостаткам ИК-термографии относится возможность получения только качественных признаков дефектов или несплошностей при контроле ПКМ большой толщины.

Принцип ИК-термографии основан на разнице теплофизических свойств структур материала (дефектных и бездефектных, плотных и менее плотных, а также включений). Активная ИК-термография реализуется путем сообщения объекту контроля избыточных температур (повышенных или пониженных) с последующим наблюдением за распределением температурного поля на его поверхности. Структуры, обладающие теплофизическими свойствами отличными от теплофизических свойств ПКМ, будут нагреваться (охлаждаться) с иной скоростью (интенсивностью), что позволит зафиксировать температурный диагностический сигнал от этих структур.

В ПКМ с гибридной матрицей, «жидкой» фазой которой является анаэробный полимерный материал, последний представляет собой коллоидную дисперсную фазу в дисперсной среде связующего, поэтому выполнение контроля локации данного компонента в структуре ПКМ с помощью ИК-термографии не дает результатов.

Синтетический воск в структуре гибридной матрицы ПКМ образует с армирующим материалом механическую связь за счет механического зацепления неровностей контактирующих поверхностей и давления, создаваемого при формовании. В структуре ПКМ локация синтетического воска хорошо распознается методом ИК-термографии при сообщении небольших избыточных температур. Информативный температурный диагностический сигнал достигается при температуре 32–33 °С.

Силиконовый эластомер отличается высокой теплостойкостью, что представляет определенную сложность при выполнении активной ИК-термографии ПКМ с данным компонентом в структуре матрицы.

Цель работы – обеспечение эффективности применения ИК-термографии при контроле локации силиконового эластомера в структуре матрицы ПКМ путем определения температурных диапазонов, соответствующих информативному диагностическому сигналу.

Материалы и методы

Образцы углепластиков изготавливались по препреговой технологии вакуумформованием из 2 слоев биаксиальной углеродной ткани марки 12К-1270–410 (+45°/ -45°), пропитанной эпоксидным связующим марки L с отвердителем EPH 161. Силиконовый эластомер марки Юни-сил-9628 наносился между слоями. Отверждение осуществлялось при комнатной температуре в течение 24 часов.

Сообщение избыточной температуры образцам углепластика осуществлялось с помощью воздушной пушки, измерения и регистрация температурного диагностического сигнала выполнялись с помощью тепловизора Testo 875–1i.

Результаты и обсуждение

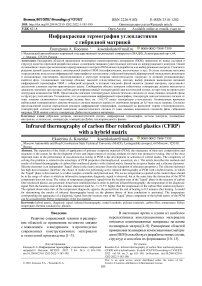

В результате измерений была получена серия термограмм, выполненных с периодичностью 0,5 мин (рисунок 1). На рисунке 1г представлена термограмма в момент времени наблюдения t = 2,0 мин, так как при t = 1,5 мин потеря диагностического сигнала не значительна и не представляет интереса для анализа результатов.

Температура, соответствующая диагностическому сигналу сразу после нагрева, находится в диапазоне ~66…68 °С, спустя 0,5 мин ~54…56 °С, спустя 1,0 мин ~41…42 °С и спустя 2,0 мин ~34 °С (таблица 1).

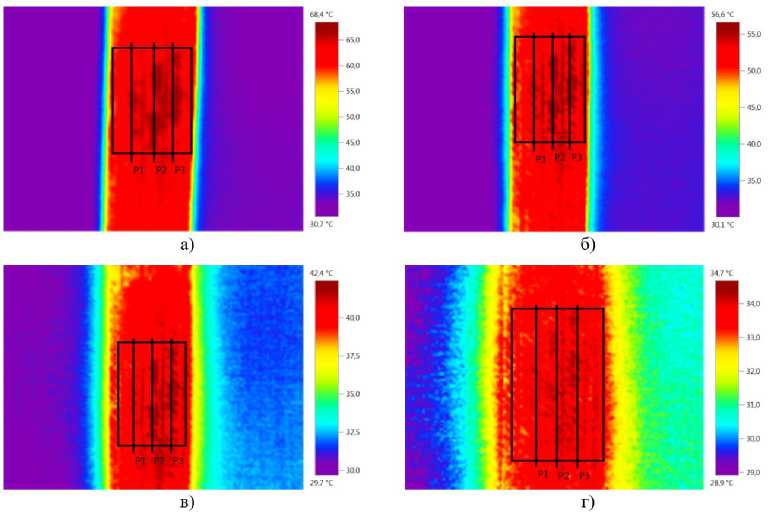

Для демонстрации интенсивности потери температурного диагностического сигнала на рисунке 2 представлены гистограммы температурного поля в зоне локации силиконового эластомера (рисунок 1).

Рисунок 1. Термограммы изменения температурного сигнала в зоне локации силиконового эластомера: а) непосредственно после нагрева t 0 = 0; б) t 1 = 0,5 мин; в) t 2 = 1,0 мин; г) t 3 = 2,0 мин

Figure 1. Thermograms of temperature signal changes in the silicone elastomer location zone: a) immediately after heating t 0 = 0; b) t 1 = 0.5 min; c) t 2 = 1.0 min; d) t 3 = 2.0 min

Таблица 1.

Гистограммы распределения температурного сигнала по линиям контроля

Table 1.

Histograms of the distribution of the temperature signal along the control lines

|

Время после нагрева, мин Time after heating, min |

Гистограммы распределения температурного сигнала по линиям контроля (см. рисунок 1) Histograms of the temperature signal distribution along the control lines (see Fig. 1) |

||

|

Р1 |

Р1 |

Р1 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

t 0 = 0 |

|||

t 1 = 0,5

t 2 = 1,0

t 3 = 2,0

Продолжение таблицы 1 | Continuation of table 1

diki ddlih dliii

Jl^k

Рисунок 2. Гистограммы температурного поля в зоне локации силиконового эластомера: а) непосредственно после нагрева t 0 = 0 (см. рисунок 1 а); б) t 1 = 0,5 мин (см. рисунок 1 б); в) t 2 = 1,0 мин (см. рисунок 1 в); г) t 3 = 2,0 мин (см. рисунок 1 г)

Figure 2. Histograms of the temperature field in the silicone elastomer location zone: a) immediately after heating t = 0 (see Fig. 1 a); b) t = 0.5 min (see Fig. 1 b); c) t = 1.0 min (see Fig. 1 c); d) t = 2.0 min (see Fig. 1 d).

Из представленных гистограмм (рисунок 2) видно, что с увеличением времени наблюдения потеря температурного диагностического сигнала составляет:

ΔТ 1 (t 0 – t 1 ) = 0,35…0,39 °С/сек,

ΔТ 2 (t 1 – t 2 ) = 0,41…0,47 °С/сек,

ΔТ3(t2 –t3) = 0,10…0,12 °С/сек, а относительное изменение температурного диагностического сигнала τ1 ≈ -17%, τ2 ≈ -24%, τ3 ≈ -18%. Таким образом, наиболее интенсивное изменение температурного диагностического сигнала и наибольшая потеря температуры наблюдается в период наблюдения 0,5…1,0 мин. Следовательно, оптимальным временем наблюдения температурного диагностического сигнала от объекта контроля является 0 < t < 0,5 мин. В период наблюдения t = 1,0…2,0 мин заметно значительное снижение интенсивности потери температурного диагностического сигнала, однако его качество не позволяет сделать заключения о локации силиконового эластомера в структуре матрицы ПКМ.

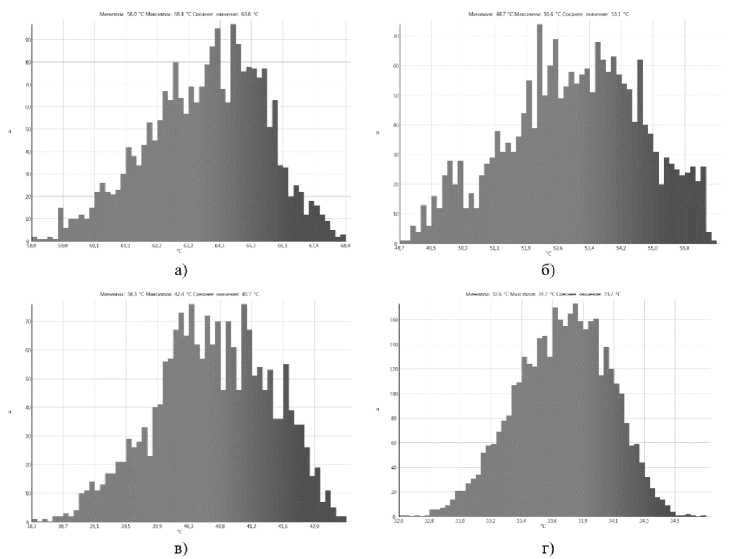

На рисунке 3 представлена термограмма неравномерно нагретого образца углепластика, в структуре которого на равном расстоянии друг от друга находится силиконовый эластомер.

Рисунок 3. Распределение температурного поля в образце углепластика с силиконовым эластомером: а) термограмма; б) гистограмма распределения температуры по линии Р1 (см. рисунок а); в) гистограмма распределения температуры по линии Р2 (см. рисунок а); г) гистограмма распределения температуры по линии Р3 (см. рисунок а)

Figure 3. The distribution of the temperature field in a carbon fiber reinforced plastic sample with silicone elastomer: a) thermogram; b) histogram of the temperature distribution along the Р1 line (see Fig. a); c) a histogram of the temperature distribution along the Р2 line (see Fig. a); d) a histogram of the temperature distribution along the Р3 line (see Fig. a)

Из представленных гистограмм распределения температуры по заданным линиям (рисунок 3, б-г), можно сделать вывод, что наилучший температурный диагностический сигнал достигается при температуре в зоне локации силиконового эластомера ~77,4…78,6 °C (рисунок 3, в), при этом температура эпоксидной матрицы составляет ~74,0…75,5 °C (рисунок 3, в). То есть, информативный диагностический сигнал достигается при разнице температур исследуемых зон ~3 ± 0,5 °C (что также подтверждается сериями термограмм, не представленных в данной статье).

Так как, процесс теплового контроля по своему характеру является динамическим, то описать процесс появления диагностического сигнала можно с позиции фононной теории теплопроводности [19].

Согласно фононной теории теплопроводности, разработанной для твердых тел, в пространстве между ионами структуры материала происходит попеременное чередованием зон сжатия и растяжения – ультразвуковые колебания, которые распространяются в материале фононами – квантами упругих колебаний среды.

Так как, тепловое излучение это процесс излучения электромагнитных колебаний, обусловленный тепловым движением атомов излучаемого тела, то определив температуру Дебая, при достижении которой происходит возбуждение мод со всеми возможными колебаниями (ω mах ), можно оценить максимальную частоту колебаний для эпоксидной матрицы и компонента «жидкой» фазы. При этом силиконовому эластомеру будет отвечать отличная от максимальной частота колебаний, что будет являться определителем границы двух сред.

Используя линейный закон дисперсии

„ . ( 1) ha , ,

E = ha\ n + — I =--+ n )ha =

I 2 J 2

ha , = — + ha exp

ha

к

к к в Т

A —1

-11

, где, n = 1, 2, 3… – число возбужденных фононов.

Среднее число фононов в заданном состоянии (с заданной частотой и волновым вектором) зависит только от температуры и от энергии фонона, то есть от его частоты [20]:

/ \ 1 (ha )

(n) = 1/ exp \ I — 1

x z \ к T I

к Вв^ J

.

a = cqmax, после некоторых преобразований, получим выражение для определения температуры Дебая (TD):

2 P N A 1 3

T haM hh

Т =-- max _ — cq = —c 6 n

Di 7 2max,

ВВВ

M

,

где h - постоянная Планка ( h = 10 -34 ), к в - постоянная Больцмана (k В = 1,38 · 10-23), ρ – плотность материала (кг/м3), N А – число Авогадро (N А = 6 · 1023), М – молярная масса материала (г/моль) ω mах – максимальная частота колебаний, с – средняя скорость упругих волн в изотропном теле (м/с).

При достижении материалом характеристической температуры Дебая дальнейшее увеличение температуры не приводит к появлению новых мод колебаний, а ведёт к увеличению амплитуд уже существующих, то есть с ростом температуры растет средняя энергия колебаний.

Границу раздела двух изучаемых сред можно представить как границу между областями с разными значениями энергии частиц.

При отсутствии возбужденных фононов квантово-механическая система не находится в состоянии полного покоя, а совершает нулевые колебания с нулевой энергией, которая не является тепловой. Энергия возбужденных фононов (тепловая энергия) на максимальной частоте повышается пропорционально увеличению количества фононов [20]:

Тогда, вероятность возбуждения одного фонона на максимальной частоте достигается при значении T = 1,4 Т D и составляет 0,25; возбуждение двух фононов происходит при T = 2,5 Т D с вероятностью 0,15; трех фононов при T = 3,5 Т D с вероятностью 0,10 и т. д.

Таким образом, при одинаковой температуре будет происходить возбуждение разного числа фононов с максимальной частотой двух изучаемых сред, обладающих разной температурой Дебая.

Заключение

Применение инфракрасной термографии при оценке качества полимерных композиционных материалов с гибридными матрицами является достаточно эффективным методом. Информативность температурного диагностического сигнала определяется разницей теплофизических свойств применяемых компонентов «жидкой» фазы и материала композита. При выборе режимов выполнения инфракрасной термографии ПКМ с гибридными матрицами можно использовать положения фононной теории теплопроводности. Температурой, советующей появлению диагностического сигнала от зоны локации компонента «жидкой» фазы гибридной матрицы ПКМ можно считать температуру Дебая исследуемого материала.

Материал подготовлен в рамках научных исследований по проекту № FSFM-2020–0011 (2019–1342), экспериментальные исследования проведены с использованием оборудования центра коллективного пользования МАДИ.

Список литературы Инфракрасная термография углепластиков с гибридной матрицей

- Тимошков П.Н. Хрульков А.В., Язвенко Л.Н. Композиционные материалы в автомобильной промышленности (обзор) // Труды ВИАМ. 2017. № 6. С. 61-68. https://doi.org/10.18577/2307-6046-2017-0-6-7-7

- Дориомедов И.С. Российский и мировой рынок полимерных композитов // Труды ВИАМ. 2020. №6-7 (89). С. 29-37. https://doi.org/10.18577/2307-6046-2020-0-67-29-37

- Краев И.Д., Попков О.В., Шульдешов Е.М., Сорокин А.Е. и др. Перспективы использования кремнийорганических полимеров при создании современных материалов и покрытий различного назначения // Труды ВИАМ. 2017. №12. С. 48-62. https://doi.org/10.18577/2307-6046-2017-0-12-5-5

- Gorodetskii M.A., Nelyub V.A., Malysheva G.V., Shaulov A.Y. et al. Technology of forming and the properties of reinforced composites based on an inorganic binder // Russian Metallurgy (Metally). 2018. №.13. P. 1195-1198. https://doi.org/10.1134/S0036029518130074

- Гречушкина Д.Е., Нелюб В.А. Исследование кинетики процессов течения эпоксидных связующих по поверхности углеродной ткани с металлическим покрытием // Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2021. № 3. С. 34-38. https://doi.org/10.31044/1684-2561-2021-0-3-34-38

- Nelyub V.A., Borodulin A.S., Kobets L.P., Malysheva G.V Thixotropy Hysteresis and Structure Formation in Elastomeric Suspensions // Inorganic Materials: Applied Research. 2018. № 9(4). P. 603-608. https://doi.org/10.1134/S2075113318040238

- Maung P.P., Malysheva G.V., Gusev S.A. A study of the effect of network angle of fabrics on kinetics of impregnation upon molding of articles made from carbon plastics // Polymer Science - Series D. 2016. № 9(4). Р. 407-410. https://doi.org/10.1134/S1995421216040146

- Кочергин Ю.С., Григоренко Т.И., Золотарёва В.В. Pелаксационные свойства композиционных материалов на основе смесей эпоксидных полимеров и термоэластопластов // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2020. № 2. С. 85-95. https://doi.org/10.34031/2071-7318-2020-5-2-85-95

- Кочергин Ю.С., Носова А.Н., Кравчук Т.Н., Григоренко Т.И. и др Свойства эпоксидных композитов, отвержденных комплексом оловоорганического галогенида с аминофенольным отвердителем // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2020. № 11. С. 89-101. https://doi.org/10.34031/2071-7318-2020-5-11-89-101

- Maung P.P., Htet T.L., Malysheva G.V. Simulation and optimization of vacuum assisted resin infusion process for large-sized structures made of carbon fiber-reinforced plastic // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. № 709 (2). 022041. https://doi.org/10.1088/1757-899X/709/2/022041.

- Neluyb V.A., Malysheva G.V., Komarov I.A. New technologies for producing multifunctional reinforced carbon plastics // Materials Science Forum. 2021. V. 1037. P. 196-202. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1037.196

- Nelyub V.A. Technologies of metallization of carbon fabric and the properties of the related carbon fiber reinforced plastics // Russian Metallurgy. 2018. № 13. P. 1199-2101. https://doi.org/10.1134/S0036029518130189

- Malysheva, G.V., Guzeva, T.A. Technological support for decreasing the porosity of polymer composite products // Russian Metallurgy (Metally). 2021. V. 2021. №13. P. 1692-1695. https://doi.org/10.1134/S0036029521130139.

- Берлин А.А. Об усталостной прочности природных материалов // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2019. № 7. С. 2-3. https://doi.org/10.31044/1994-6260-2019-0-7-2-3

- Kosenko E.A., Baurova N.I., Zorin V.A. Mechanical properties of carbon fiber reinforced plastics with various types of hybrid matrices at negative temperatures // Russian Metallurgy (Metally). 2021. V. 2021. №13. P. 1705-1708. https://doi.org/10.1134/S0036029521130103

- Чулков А.О., Нестерук Д.А., Шагдыров Б.И., Вавилов В.П. Метод и аппаратура инфракрасного и ультразвукового термографического контроля крупногабаритных композиционных изделий сложной формы// Дефектоскопия. 2021. № 7. С. 67-74. https://doi.org/10.31857/S0130308221070083

- Moskovchenko A.I., Vavilov V.P., Chulkov A.O., Bernegger R. et al. Detecting delaminations in semitransparent glass fiber composite by using pulsed infrared thermography // Journal of Nondestructive Evaluation. 2020. №. 3. P. 69. https://doi.org/10.1007/s10921-020-00717-x

- Vavilov V.P. Thermal nondestructive testing of materials and products: a review // Russian Journal of Nondestructive Testing. 2017. № 10. P. 707-730. https://doi.org/10.1134/S1061830917100072

- Zorin V.A., Baurova N.I., Kosenko E.A. Analysis of the influence of quantum-mechanical processes on the possibilities of determining the low degree of curing a binder when molding products from polymer composite materials // Polymer Science - Series D. 2018. № 3. P. 334-338. https://doi.org/10.1134/S1995421218030255

- Элементы квантовой теории твердого тела. URL: http://genphys.phys.msu.ru/rus/edu/kvant/kvant9.pdf