Инфракрасные спектры поглощения гуминовых кислот аллювиальных почв Обь-Иртышской поймы

Автор: Сартаков М.П., Чумак В.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

Авторами статьи получены научные результаты, указывающие на различия в интенсивности полос поглощения инфракрасных спектров гуминовых кислот аллювиальных дерновых и болотных почв Обь-Иртышской поймы, сформированных в условиях различной обводненности.

Гуминовые кислоты, аллювиальные почвы, обь-иртышская пойма, инфракрасная спектроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/14083215

IDR: 14083215 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Инфракрасные спектры поглощения гуминовых кислот аллювиальных почв Обь-Иртышской поймы

Введение. Изучение процессов гумификации и гумусонакопления играет стержневую роль в понимании генезиса почв в различных зональных и азональных условиях. Молекулярная структура гуминовых кислот содержит информацию о специфике гумификационного процесса, которая отражает как особенности исходного органического материала, так и условия, в которых протекает процесс.

Цель исследований. Характеристика молекулярных параметров гуминовых кислот различного происхождения по данным инфракрасной спектроскопии.

Материалы и методы исследований . Для решения задач осуществляемой исследовательской работы были отобраны образцы гумусовых слоев почв вблизи слияния Оби и Иртыша у поселков Луговской и Белогорье Ханты-Мансийского АО (табл.).

Исходные почвы для выделения гуминовых препаратов

|

Шифр образца |

Исходная почва |

Период избыточного увлажнения почв |

|

Aд |

Аллювиальные дерновые |

Периодическое увлажнение в отдельные годы от 14 до 19 дней |

|

Аб/итс |

Аллювиальные болотные и иловато-торянисто-глеевые |

Постоянное увлажнение с процессом оглеения от 70 до 90 дней (максимум 97-135 дней) |

Спектральные исследования были проведены в инфракрасной области. Спектры получали в КВr-технике на ИКС-спектрометре Nicolet (производство Бельгия).

Результаты исследований и их обсуждение . Инфракрасные спектры поглощения подтверждают известное сходство гуминовых кислот различного происхождения, что свидетельствует об аналогии их строения [3]. Преимуществами метода ИК-спектроскопии являются информативность по функциональному составу, экспресность и возможность анализа веществ без дополнительного фракционирования. Это позволяет получать более достоверную информацию о строении макромолекул гуминовых кислот, чем при химическом анализе, так как химическое воздействие обычно приводит к необратимым структурным изменениям [4].

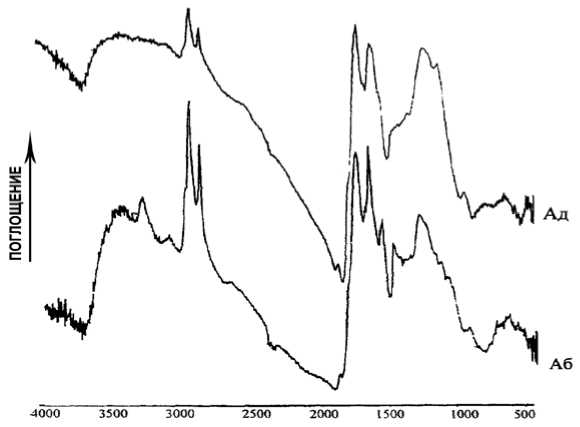

Двучленность макромолекул гуминовых кислот выявляется наличием ароматических углеродных ядер и связанных с ними боковых радикалов и периферических алифатических цепей [1] (рис.).

Инфракрасные спектры поглощения гуминовых препаратов, полученных из аллювиальных дерновых почв (Ад) и аллювиальных болотных почв (Аб)

Для исследованных гуминовых препаратов характеристические полосы поглощения находятся в области 1000–1800 см-1. Здесь четко проявляются максимумы при 1250, 1420, 1630, 1720 см-1. Разрешенные пики поглощения в области 500–1000 см-1, по-видимому, обусловлены минеральными компонентами [2].

Согласно литературным данным, полосы поглощения с максимумами при 1250 см-1 обусловлены колебаниями связи С-О простых эфиров и им подобных соединений. Очевидно это вызвано асимметричными валентными колебаниями в группах С-О-С, а симметричным валентным колебаниям в той же группе характерны полосы 1030 см, которые, как правило, менее интенсивны [2].

Полоса поглощения при 1420 см может быть отнесена к деформационным колебаниям связи С-Н в группах СН 2 . Она несколько сдвинута в область более низких частот от обычного своего значения при 1470 см-1 под влиянием ароматического кольца.

На присутствие ароматических колец в молекулах гуминовых кислот указывает полоса поглощения при 1605–1650 см-1, которая обусловлена валентными колебаниями сопряженных двойных связей углеродных атомов [2].

Узкая полоса с максимумом при 1700 см-1 принадлежит свободной карбоксильной группе – СООН. Как показали исследования, она исчезает в инфракрасных спектрах гуминовой кислоты при замещении водородного иона в карбоксильной группе на какой-нибудь катион. Известно также, что интенсивность этой полосы поглощения находится в прямой зависимости от содержания карбоксильных групп в молекуле. Наибольшей интенсивности эта полоса достигает у гуминовых кислот болотных почв.

Полосы поглощения с максимумами при 2870 и 2930 см-1 мы наблюдали в инфракрасных спектрах всех гуминовых препаратов. Они обусловлены валентными колебаниями связей С-Н в алифатических СН 3 и СН 2 группах. Интенсивность этих полос выше у гуминовых кислот затапливаемых почв (рис.).

Очень широкая полоса, которая отсутствует в ИК-спектрах всех образцов, с максимумом в области примерно при 3400 см-1 обусловлена водородными связями.

Основное участие водородной связи проявляется не в молекулярных, а межмолекулярных взаимодействиях, происходящих в боковых структурах, расположенных в одной плоскости. Это объясняется, главным образом, наличием гидроксильных и карбоксильных групп.

По принципу соотношения двух типов водородных связей гуминовые кислоты следует отнести к соединениям, имеющим межмолекулярные водородные связи. Это является одной из причин образования крупных ассоциаций между однотипными молекулами, а также их комплексов с веществами индивидуальной природы.

Сильные полосы в области 3300–3500 см-1 имеют гуминовые кислоты почв, сформированных в условиях высокой обводненности (максимум около 3400 см-1), эта полоса обусловлена наличием спиртовых групп, связанных межмолекулярными водородными связями. Препараты аллювиальных болотных почв проявляют поглощение в этой области еще за счет адсорбированной воды.

Анализ инфракрасных спектров образцов гуминовых кислот, полученных из почв Обь-Иртышской поймы, сформированных в различных условиях обводнения, выявляет определенные отличия. В первую очередь это различия по интенсивности полос поглощения, которые обнаруживаются между препаратами, полученными из аллювиальных дерновых почв и аллювиальных болотных почв. При этом отличительной чертой является то, что соотношение интенсивности полос поглощения между собой внутри одного объекта остается неизменным.

Обнаруживается тенденция увеличения интенсивности полос ароматических фрагментов у гуминовых кислот аллювиальных дерновых почв в сравнении с аллювиальными болотными почвами, подвергающихся регулярному затоплению.

Область спектра с максимумами при 3030 см-1 служит диагностическим признаком = С-Н группы ароматических соединений, но при детальном исследовании этой области не удается установить отдельные полосы, которые можно было отнести к ароматическим группам = С-Н.

Указанная полоса, как известно, появляется только в спектрах ароматических колец, имеющих не более двух-трех заместителей, а при большем числе заместителей в кольце (более 3–4) интенсивность полосы 3030 см-1 становится очень малой [1].

Полоса 3030 см-1 у препаратов является аргументом в пользу алифатической природы и более выражена у гуминовых кислот аллювиальных болотных почв. У гуминовых кислот аллювиальных дерновых почв эта полоса выражена слабо и указывает на более высокую степень бензоидности этих препаратов.

В целом можно констатировать, что ИК-спектры гуминовых кислот почв Обь-Иртышской поймы аналогичны по форме. Основные характеристические для гуминовых кислот максимумы поглощения обнаруживаются у всех препаратов. Различия наблюдаются, главным образом, в неодинаковой интенсивности полос поглощения, которые свидетельствуют в пользу большей доли ароматических структур для гуминовых кислот аллювиальных дерновых незатапливаемых почв поймы, что, очевидно, объясняется характером дерновообразовательного процесса, протекающего в условиях большей аэрации в сравнении с болотными почвами. В этих условиях гуминовые кислоты теряют периферические цепи алифатического характера, и идет относительное увеличение ароматичности.

Выводы

-

1. Гуминовые кислоты различных аллювиальных почв Обь-Иртышской поймы характеризуются аналогичными инфракрасными спектрами поглощения и отличаются друг от друга только интенсивностью полос поглощения.

-

2. В инфракрасной области исследованные гуминовые кислоты имеют характеристические пики, подтверждающие двучленность макромолекул, состоящих из ароматической «ядерной» части и внешних алифатических цепей.

-

3. Соотношение полос поглощения в гуминовых кислотах различных препаратов неодинаково. Большую конденсированность макромолекул имеют гуминовые кислоты аллювиальных дерновых почв по сравнению с гуминовыми кислотами аллювиальных болотных почв, которые сформировались в условиях избыточного увлажнения.