Инфузории (Ciliophora) планктона мелководной зоны водохранилищ Камского каскада

Автор: Жариков Владимир Васильевич, Быкова Светлана Викторовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Приводятся в сравнительном плане первые ориентировочные данные по составу, видовому разнообразию и количественным показателям свободноживущих инфузорий каскада водохранилищ Камы и Камской ветви Куйбышевского водохранилища. Анализируется характер изменений сообщества инфузорий планктона открытой литорали по продольной оси Камского каскада, начиная от незарегулированного верховья Камы до места слияния вод Камского и Волжского каскада водохранилищ. Указывается на тенденцию увеличения сверху вниз вдоль Камского каскада интегральных показателей видового разнообразия и волнообразное изменение параметров сообщества инфузорий планктона.

Инфузории, планктон, водохранилища, трансформация сообществ, видовое разнообразие

Короткий адрес: https://sciup.org/148201441

IDR: 148201441 | УДК: 574.52:593.17(282.247.415)

Текст научной статьи Инфузории (Ciliophora) планктона мелководной зоны водохранилищ Камского каскада

И нтерес к исследованиям планктонных сообществ одноклеточных эукариот р. Камы и её притоков, собирающих воды с обширной горной и часто весьма заболоченной территории, продиктован полным отсутствием данных о видовом богатстве этих групп гидробиотов как до зарегулирования реки, так и после создания Камского каскада водохранилищ. В частности, данные о фауне и развитии свободноживущих инфузорий фактически до сих пор отсутствуют, принимая во внимание данные (всего 7 видов) 25-летней давности [8] по Нижнекамскому и Воткинскому водохранилищам. Первой попыткой заполнения этого «пробела» была маршрутная съемка в июле месяце 2004 г., проведенная В.В. Жариковым (не опубликовано) по всему Камскому каскаду, включая и его «речную» неза-регулированную часть. Основная цель нашей работы - получить представление о современном разнообразии свободноживущих инфузорий водохранилищ Камского каскада и выяснить, влияет ли современный гидрологический режим Камских водохранилищ на состав и структуру сообщества инфузорий планктона по продольной оси каскада для дальнейшей оценки вклада инфузорий водохранилищ Камы в биоразнообразие инфузорий каскада водохранилищ Средней и Нижней Волги. Полагаем, что полученные нами сведения положат начало более планомерному и тщательному исследованию свободноживущих инфузорий в данном районе.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в ходе маршрутной съемки в июле 2009 г., начиная с верховьев (п. Чепец) в незарегулированной части р. Камы и слияния с её притоком р. Вишера и далее – Камском, Воткинском, Нижнекамском водохранилищах и камской ветви Куйбышевского водохранилища (Камский и Волго-Камский плесы, до слияния с

Волжской ветвью). Протяженность маршрута исследования была чрезвычайно обширна и захватывала разные географические зоны: таежную и верхнюю границу лесостепной зоны. Морфометрические характеристики (объем, глубина, НПУ) водохранилищ Камы и их гидрологический режим заметно различаются (табл. 1). В составе водохранилищ Камского каскада лишь Нижнекамское имеет недельно-суточный режим регулирования стока.

Подробное описание физико-химических условий, химического состава воды и уровня продуктивности в период наших исследований в районе приведено ранее, в работе: [9]. Во время отбора проб в прибрежной части всех исследованных водохранилищ наблюдались гомотермия и, соответственно, аэробные условия на всех станциях. Цветность воды в целом снижалась от верховий Камского водохранилища вниз по каскаду. По уровню минерализации вода в камских водохранилищах соответствовала средне- и умеренно пресным водам [9]. Для Камского водохранилища было характерно чередование типов минерализации, связанное с поступлением низкоминерализованной гид-рокарбонатно-кальциевой воды из незарегулиро-ванной части р. Камы, стоков с болот, а также влиянием береговых выходов гипсов (сульфатный тип), месторождения калийных солей (хлоридно-кальциевый тип с повышенным содержанием натрия) и т.д. В нижележащих Воткинском, Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах преобладал кальций-гидрокарбонатный тип минерализации. Наибольшей продуктивностью обладали станции Воткинского водохранилища (эвтрофный и высокоэвтрофный уровень). Вместе с тем, по среднему содержанию фосфора прослеживался лишь слабо выраженный тренд увеличения его концентрации в направлении: Камское, Воткинское, Нижнекамское, Куйбышевское водохранилище (58, 61, 66 и 69 мг/м3, соответственно) [9].

Для исследования инфузорий отбор проб и их обработку осуществляли стандартными гидробиологическими и протозоологическими методами [3]. Для изучения горизонтального распределения ин- фузорий по водохранилищам каскада отбирали интегральные пробы (поверхность – дно) в прибрежной мелководной зоне, свободной от высшей водной растительности (глубина, в основном, до 3-4 м, реже до 7 м). Количественный учет проводили на материале, фиксированном сулемой. Видовую идентификации осуществляли с использованием цито-гистохимических методов (импрегнации серебром, окрашивания ядер по Фельгену). Для оценки биоразнообразия использовали коэффициенты видового разнообразия (индекс Шеннона, расчи-танные по численности (Hn) и биомассе (Hb), до- минирования (индекс Симпсона) и выровненности (индекс Пиелу). Ориентировочный расчет продукции инфузорий проводили «физиологическим» методом с внесением температурной поправки через коэффициент Вант – Гоффа Q10 = 2,25. Значение коэффициента К2 для инфузорий принимали равным 0,44. Для перехода от количества потребленного кислорода к тратам на обмен использовали оксикалорийный коэффициент = 4,86 кал/млО2. Калорийность сырого веса вещества инфузорий принимали равной 0,5 кал/мг [1, 6, 10].

Таблица 1. Основные морфометрические характеристики водохранилищ Камского каскада (по: [2, 7, 11])

Водохранилища

|

Параметры |

Камское |

Воткинское |

Нижнекамское |

Куйбышевское |

||

|

Камский плес |

Волгокамский плес |

в целом |

||||

|

НПУ, м |

108,5 |

89 |

62 |

- |

- |

53 |

|

Объем, км3 |

12,2 |

9,4 |

2,8 |

2,209 |

8,676 |

57,3 |

|

Площадь, км2 |

1915 |

1120 |

1000 |

539 |

1358 |

5900 |

|

Максимальная глубина, м |

30 |

28 |

14 |

- |

- |

41 |

|

Средняя глубина, м |

6,4 |

8,8 |

2,8 |

- |

- |

9,7 |

|

Длина, км |

300 |

365 |

270 |

200 |

65 |

510 |

|

Коэффициент водообмена |

4,2 |

5,7 |

6,6 |

- |

- |

4,2 |

|

Площадь мелководий,% |

19,4 |

11,3 |

49,8 |

- |

- |

16,8 |

|

Тип регулирования стока |

сезонный |

сезонный |

недельносуточный |

- |

- |

сезонный |

Примечание. «-» – отсутствие данных; НПУ – нормальный подпорный уровень

РЕУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

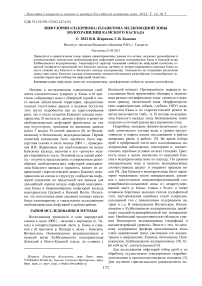

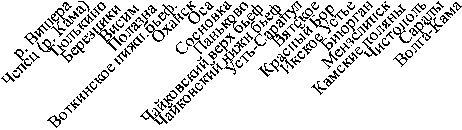

Видовой состав инфузорий. Всего в открытом мелководье выявлено 102 вида инфузорий: в Камском водохранилище и незарегулированном участке р. Камы – 58 видов, в Воткинском – 63, в Нижнекамском – 65 и в камской ветви Куйбышевского водохранилища – 43 вида. Сходство видового состава инфузорий отдельных станций невелико (коэффициенты Серенсена – 47-49% в Камском; 3354% в Воткинском; 40-58% в Нижнекамском и 3436% в Камской ветви Куйбышевского водохранилища) и возрастает лишь на границах водохранилищ каскада, в районе плотин. Наибольшим сходством (Коэффициент Серенсена – 70%) отличается фауна инфузорий Воткинского и Нижне-Камского водохранилищ (рис. 1).

Из найденных 102 видов, ниже приведены лишь виды (табл. 2), входившие в состав доминантного (вклад в общую численность > 10%) и субдоминантного комплексов (> 1%).

Изменение видовой структуры: по каскаду водохранилищ проявляется ярче на уровне субдоминантов. Вместе с тем, в начале Камского каскада (Камское водохранилище) и в верховье Куйбышевского водохранилища (Камской ветви) – доминанты разные ( Codonella cratera , Rimostrobmidium humile и Tintinnopsis cylindrata , Balanion planctonicum, соответственно). В Воткинском и Нижнекамском водохранилищах в состав доминан-тов входят разные виды р. Urotricha и T. сylindrata .

А в незарегулированной части р. Камы – уже упомянутые вид К ща дополняю

Рис. 1. Дендрограмма сходства фауны свободножи-вущих инфузорий водохранилищ Камского каскада и камской ветви Куйбышевского водохранилища

Для открытой литорали на всем каскаде массовыми (доля по численности >10 % и частота встречаемости > 25%) были следующие виды (табл. 2): разные виды р. Urotricha , мелкие виды р. Rimos-trombidium ( R. humile , R. hyalinum ); T. cylindrata , T. fluviatile , C. cratera , B. planctonicum , H. grandinella, P. natans . К редким (некоторые отмечаются впервые для водоемов Волжско-Камского каскада) можно отнести Leptopharynx costatus Mermod, 1914; Acineta flava ; Tintinnidium ephemeridium ; Membrani-cola tamari ; Zosterodasys sp., Staurophrya elegans

Таблица 2. Частота встречаемости, численность и вклад в общую численность доминантов (> 10%) и субдоминантов инфузорий (> 1%) в планктоне камских водохранилищ (июль 2009 г.)

|

Параметры |

Частота встречаемости, % |

Численность, тыс. экз/м3 |

Вклад от Nобщ.,% |

||||||||||||

|

Водохранилища Виды |

% 8 % |

=9 1 |

=9 =9 |

8 I Ei. |

=9 1 |

=9 =9 |

8 1 |

=9 1 |

=9 =9 |

9 |

|||||

|

Urotricha spp. (20-40 mk)* |

91 |

83 |

83 |

100 |

100 |

19,8 |

23,1 |

960,3 |

373,4 |

14,9 |

5,5 |

1,9 |

35,7 |

19,2 |

6,2 |

|

Rimostrobmidium spp.( R. humile (Penard, |

87 |

100 |

50 |

100 |

100 |

49,5 |

204,6 |

27 |

129,2 |

19,8 |

13,8 |

17,2 |

1,0 |

8,2 |

|

|

1922) + R. hyalinum (Mirabdulaev, 1985) |

|||||||||||||||

|

Urotricha spp.(< 20 mk) |

83 |

67 |

67 |

100 |

100 |

1,7 |

7,4 |

160,1 |

207,9 |

14 |

0,5 |

0,6 |

6,0 |

10,7 |

5,8 |

|

Tintinnidium fluviatile (Stein, 1863) |

74 |

67 |

83 |

100 |

25 |

1,7 |

38,8 |

35,8 |

41,5 |

5 |

0,5 |

3,3 |

1,3 |

2,1 |

2,1 |

|

Tintinnopsis cylindrata Kof. & Cam., 1892 |

74 |

50 |

67 |

100 |

75 |

1,7 |

14,9 |

11,6 |

315,9 |

28,9 |

0,5 |

1,3 |

0,4 |

16,2 |

12,0 |

|

Halteria grandinella (O.F. Muller, 1773) |

70 |

100 |

67 |

86 |

0 |

28,1 |

57,8 |

53,4 |

63,2 |

0 |

7,8 |

4,9 |

2,0 |

3,2 |

0 |

|

Pelagovorticella natans (Faure-Fremiet, 1924) |

65 |

67 |

100 |

43 |

50 |

1,7 |

28,9 |

124,9 |

111,3 |

9,1 |

0,5 |

2,4 |

4,6 |

5,7 |

3,8 |

|

Vorticella spp. |

65 |

67 |

100 |

29 |

75 |

1,7 |

17,3 |

172,2 |

18,4 |

5 |

0,5 |

1,5 |

6,4 |

0,9 |

2,1 |

|

Codonella cratera (Leidy, 1887) |

61 |

100 |

50 |

57 |

25 |

49,5 |

530,5 |

8,3 |

27,8 |

0,8 |

13,8 |

44,6 |

0,3 |

1,4 |

0,3 |

|

R. lacustris Petz & Foissner, 1992 |

61 |

83 |

33 |

86 |

25 |

23,1 |

52,8 |

30,8 |

46,7 |

0,8 |

6,5 |

4,4 |

1,1 |

2,4 |

0,3 |

|

Spathidium viride Kahl, 1926 |

61 |

50 |

83 |

71 |

25 |

0 |

6,6 |

47,3 |

38,2 |

0,8 |

0 |

0,6 |

1,8 |

2,0 |

0,3 |

|

Askenasia spp. |

57 |

67 |

50 |

86 |

0 |

1,7 |

14,9 |

106,2 |

19,3 |

0 |

0,5 |

1,3 |

4,0 |

1,0 |

0,0 |

|

Balanion planctonicum Foissner et al., 1994 |

57 |

50 |

33 |

57 |

100 |

1,7 |

2,5 |

3,3 |

5,7 |

24,8 |

0,5 |

0,2 |

0,1 |

0,3 |

10,3 |

|

Urotricha spp. (40-50 mk) |

57 |

50 |

50 |

71 |

50 |

3,3 |

4,1 |

263,5 |

34,9 |

5,8 |

0,9 |

0,3 |

9,8 |

1,8 |

2,4 |

|

Paradileptus conicus Wenrich, 1929 |

52 |

50 |

50 |

71 |

25 |

0 |

3,3 |

22,6 |

12,3 |

3,3 |

0 |

0,3 |

0,8 |

0,6 |

1,4 |

|

Cyclotrichium viride |

48 |

17 |

50 |

71 |

50 |

0 |

2,5 |

17,6 |

25 |

5,8 |

0 |

0,2 |

0,7 |

1,3 |

2,4 |

|

Didinium spp. |

48 |

17 |

50 |

71 |

50 |

0 |

2,5 |

2,8 |

45,3 |

10,7 |

0 |

0,2 |

0,1 |

2,3 |

4,5 |

|

Phascolodon vorticella |

48 |

33 |

67 |

57 |

25 |

0 |

3,3 |

103,4 |

28,8 |

1,7 |

0 |

0,3 |

3,8 |

1,5 |

0,7 |

|

Bursellopsis sp.1 |

43 |

33 |

67 |

57 |

0 |

1,7 |

0,8 |

11 |

33,9 |

0 |

0,5 |

0,1 |

0,4 |

1,7 |

0 |

|

Hypotrichia spp. 1 |

43 |

33 |

83 |

43 |

0 |

0 |

1,7 |

6,6 |

84,4 |

0 |

0 |

0,1 |

0,2 |

4,3 |

0 |

|

Limnostrombidium pelagicum (Kahl,1932) |

43 |

67 |

50 |

29 |

25 |

1,7 |

45,4 |

20,4 |

6,6 |

5 |

0,5 |

3,8 |

0,8 |

0,3 |

2,1 |

|

Pelagostrombidium falla x (Zach., 1895) |

43 |

50 |

50 |

57 |

0 |

5 |

5 |

102,3 |

8 |

0 |

1,4 |

0,4 |

3,8 |

0,4 |

0 |

|

Coleps hirtus viridis Ehrenberg, 1831 |

39 |

50 |

67 |

14 |

25 |

54,5 |

1,7 |

7,2 |

1,4 |

8,3 |

15,2 |

0,1 |

0,3 |

0,1 |

3,5 |

|

Enchelys simplex Kahl, 1926 |

39 |

50 |

50 |

14 |

50 |

1,7 |

3,3 |

20,9 |

0,5 |

14 |

0,5 |

0,3 |

0,8 |

0 |

5,8 |

|

Epistylis procumbens Zacharias, 1897 |

39 |

50 |

83 |

0 |

25 |

47,9 |

2,5 |

33,6 |

0 |

1,7 |

13,4 |

0,2 |

1,3 |

0 |

0,7 |

|

Lagynophrya sp. |

39 |

33 |

50 |

57 |

0 |

0 |

5 |

3,9 |

18,9 |

0 |

0 |

0,4 |

0,1 |

1,0 |

0 |

|

Pelagohalteria viridis (Fromentel, 1876) |

35 |

67 |

17 |

14 |

50 |

3,3 |

3,3 |

0,6 |

21,2 |

4,1 |

0,9 |

0,3 |

0 |

1,1 |

1,7 |

|

Foissner, Skogstad & Pratt, 1988 |

|||||||||||||||

|

Askenasia chlorelligera Krainer & Foissner, 1990 |

30 |

50 |

33 |

29 |

0 |

5 |

9,1 |

18,2 |

4,2 |

0 |

1,4 |

0,8 |

0,7 |

0,2 |

0 |

|

Cyclidium spp. 1 |

30 |

50 |

50 |

0 |

25 |

24,8 |

6,6 |

3,3 |

0 |

10,7 |

6,9 |

0,6 |

0,1 |

0 |

4,5 |

|

Haplocaulus sp. |

30 |

17 |

83 |

0 |

25 |

0 |

2,5 |

18,7 |

0 |

0,8 |

0 |

0,2 |

0,7 |

0 |

0,3 |

|

Sphaerophrya sp. |

30 |

33 |

67 |

0 |

25 |

0 |

9,9 |

7,7 |

0 |

0,8 |

0 |

0,8 |

0,3 |

0 |

0,3 |

|

Cyclidium spp. 2 |

26 |

67 |

0 |

29 |

0 |

1,7 |

3,3 |

0 |

11,8 |

0 |

0,5 |

0,3 |

0 |

0,6 |

0 |

|

Disematostoma spp. |

26 |

17 |

50 |

29 |

0 |

1,7 |

0 |

12,7 |

3,3 |

0 |

0,5 |

0 |

0,5 |

0,2 |

0 |

|

Monodinium chlorelligerum Krainer,1995 |

26 |

0 |

50 |

29 |

25 |

0 |

0 |

31,9 |

2,8 |

0,8 |

0 |

0 |

1,2 |

0,1 |

0,3 |

|

P. mirabile (Penard,1916) |

26 |

0 |

33 |

57 |

0 |

0 |

0 |

12,7 |

5,2 |

0 |

0 |

0 |

0,5 |

0,3 |

0,0 |

|

Cinetochilum margaritacium Perty, 1852 |

22 |

0 |

17 |

29 |

50 |

0 |

0 |

0,6 |

6,1 |

1,7 |

0 |

0 |

0 |

0,3 |

0,7 |

|

Didinium chlorelligerum Kahl, 1935 |

22 |

0 |

33 |

43 |

0 |

0 |

0 |

3,3 |

71,7 |

0 |

0 |

0 |

0,1 |

3,7 |

0 |

|

Hypotrichidium conicum Ilowaisky, 1921 |

22 |

0 |

67 |

0 |

25 |

0 |

0 |

14,3 |

0 |

1,7 |

0 |

0 |

0,5 |

0 |

0,7 |

|

Acaryophrya spp. |

17 |

0 |

50 |

14 |

0 |

0 |

0 |

28,6 |

1,4 |

0 |

0 |

0 |

1,1 |

0,1 |

0 |

|

Colpoda spp. |

17 |

0 |

33 |

14 |

25 |

0 |

0 |

29,7 |

0,9 |

0,8 |

0 |

0 |

1,1 |

0,0 |

0,3 |

|

Enchelys spp. |

17 |

0 |

33 |

14 |

25 |

0 |

0 |

9,4 |

0,5 |

7,4 |

0 |

0 |

0,3 |

0,0 |

3,1 |

|

Membranicola tamari Foissner et al, 1999 |

17 |

0 |

17 |

43 |

0 |

0 |

0 |

3,3 |

6,6 |

0 |

0 |

0 |

0,1 |

0,3 |

0 |

|

Mesodinium pulex (Clap.et L., 1859) |

17 |

0 |

33 |

29 |

0 |

0 |

0 |

6,1 |

1,4 |

0 |

0 |

0 |

0,2 |

0,1 |

0 |

|

Monodinium sp. |

17 |

0 |

17 |

43 |

0 |

0 |

0 |

2,8 |

47,1 |

0 |

0 |

0 |

0,1 |

2,4 |

0 |

|

Rabdoaskenasia minima Kr. & Foiss., 1990 |

17 |

0 |

50 |

14 |

0 |

0 |

0 |

6,6 |

4,7 |

0 |

0 |

0 |

0,2 |

0,2 |

0 |

|

Tintinnidium ephemeridium Hillard, 1968 |

17 |

0 |

50 |

14 |

0 |

0 |

0 |

3,9 |

0,9 |

0 |

0,1 |

0 |

0 |

||

|

Pelagovorticella mayeri (Faure-Fremiet, 1920) |

17 |

17 |

50 |

0 |

0 |

0 |

2,5 |

15,4 |

0 |

0 |

0 |

0,2 |

0,6 |

0 |

0 |

|

Bursellopsis sp. 2 |

13 |

0 |

33 |

0 |

25 |

0 |

0 |

23,7 |

0 |

0,8 |

0 |

0 |

0,9 |

0 |

0,3 |

|

Chilodonella sp. |

13 |

0 |

0 |

14 |

50 |

0 |

0 |

0 |

0,9 |

1,7 |

0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,7 |

|

Pseudohaplocaulus infravacuolatus Foissner |

13 |

17 |

33 |

0 |

0 |

0 |

37,1 |

24,8 |

0 |

0 |

0 |

3,1 |

0,9 |

0 |

0 |

|

& Brozek, 1996 |

|||||||||||||||

|

R. velox (Faure - Fr., 1924) |

13 |

33 |

0 |

0 |

25 |

6,6 |

0,8 |

0 |

0 |

2,5 |

1,8 |

0,1 |

0 |

0 |

1,0 |

|

Strongylidium sp. |

13 |

33 |

17 |

0 |

0 |

1,7 |

0,8 |

1,1 |

0 |

0 |

0,5 |

0,1 |

0 |

0 |

0 |

|

Podophrya sp. |

13 |

0 |

33 |

0 |

25 |

0 |

0 |

3,9 |

0 |

0,8 |

0 |

0 |

0,1 |

0 |

0,3 |

|

Acineta flava Kellicott, 1885 |

9 |

0 |

0 |

14 |

25 |

0 |

0 |

0 |

0,5 |

1,7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,7 |

|

Aspidisca lynceus (O.F. Muller, 1786) |

9 |

0 |

0 |

29 |

0 |

0 |

0 |

0 |

28,8 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1,5 |

0 |

|

Ctedoctema acanthocrypta Stokes, 1884 |

9 |

17 |

0 |

0 |

25 |

3,3 |

0 |

0 |

0 |

0,8 |

0,9 |

0 |

0 |

0 |

0,3 |

|

Phialina sp. |

9 |

0 |

0 |

14 |

25 |

0 |

0 |

0 |

0,9 |

1,7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,7 |

|

Spathidium sp. |

9 |

17 |

0 |

0 |

25 |

0 |

0,8 |

0 |

0 |

2,5 |

0 |

0,1 |

0 |

0 |

1,0 |

|

Urotricha spp.(> 50 mk) |

9 |

0 |

0 |

0 |

50 |

0 |

0 |

0 |

0 |

7,4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3,1 |

|

Epicarchesium pectinatum (Zacharias, 1897) |

4 |

17 |

0 |

0 |

0 |

0 |

7,4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,6 |

0 |

0 |

0 |

|

Colpidium sp. |

4 |

17 |

0 |

0 |

0 |

1,7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Cyrtolophosis sp. |

4 |

0 |

17 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3,3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,1 |

0 |

0 |

|

Strobilidium caudatum (Fromentel, 1876) |

4 |

17 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,8 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,1 |

0 |

0 |

0 |

Прим.: * - виды расположены в порядке убывания частоты встречаемости по каскаду; жирным шрифтом выделены значения численности вида, доминировавшего (> 10%) в отдельных пробах ; р. Кама – незарегулированный участок р. Камы, включая и р. Вишеру, КамВ – Камское водохр., ВВ – Воткинское водохр., НКВ – Нижнекамское водохр.; КВ – Камская ветвь Куйбышевского водохр.

Zacharias , 1893; Nassulopsis elegans (Ehrb., 1833), Pelagovorticella mayeri , Pseudohaplocaulus in-fravacuolatus ; Cristigera pleuronemoides Roux,1901; Sphaerophrya sp . ; Rhabdoaskenasia minima Krainer& Foissner, 1990; Chilodontopsis vorax (Stokes, 1887).

Наши предварительные исследования водохранилищ Камского каскада позволяют предполагать, что с момента последних исследований (1987 г.) за истекшие 25 лет среди массовых видов [8] произошли некоторые изменения: нами не обнаружена Stokesia vernalis Wenzich, 1929; вероятна и замена видов среди олиготрих (например, замена Limnos-trombidium (= Strombidium) viride (Stein, 1932) Krainer, 1995 на Pelagostrombidium sp. и Rimostrom-bidium (= Strobilidium ) velox (Faure-Fr., 1924) Jankowski, 1978 на Rimostrombidium lacustris Petz & Foissner, 1992).

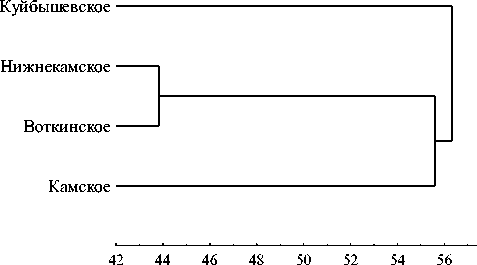

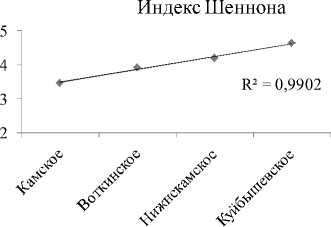

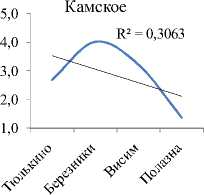

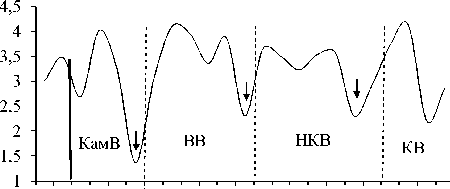

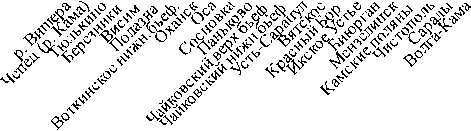

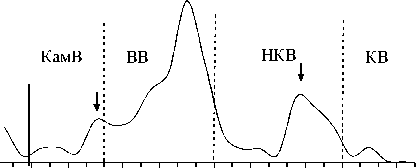

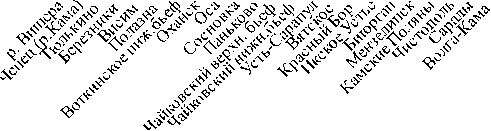

Видовое разнообразие. Интегральные индексы разнообразия Шеннона (Hn) и выровненности Пие-лу (E) с высокой достоверностью увеличиваются сверху вниз по каскаду (рис. 2А, табл. 3). В границах же отдельно взятого водохранилища все эти показатели (по каждой станции) показывают тенденцию снижения к плотине каждой ГЭС каскада (рис. 2В). На фоне этого, интегральный индекс доминирования (рис. 2А), напротив, по каскаду уменьшается сверху вниз. Косвенно это подтверждает то, что в Камском водохранилище, где индекс максимален, на долю 2-х первых доминантов приходится 56% от общей численности, в то время, как в Куйбышевском водохранилище – всего 22%. В целом же, изменения видового разнообразия сообщества инфузорий от станции к станции на Камском каскаде аналогичны таковым по каскаду Куйбышевское – Саратовское – Волгоградское водохранилища [4], носят волнообразный характер, и линейный тренд достоверно не отражает направления этих изменений по удельным характеристикам (рис. 3).

А

Индекс доминирования

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

Индекс выровненности Пиелу

R² = 0,916

В

Индекс Шеннона

Рис. 2 . Тренды изменения интегральных (А) и удельных (В) показателей видового разнообразия сообществ инфузорий вдоль Камского каскада (А) и внутри отдельных водохранилищ (В)

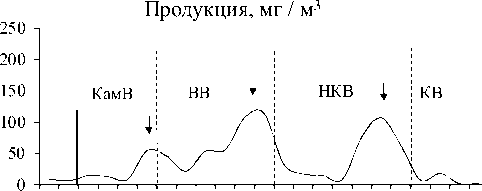

Изменение вдоль Камского каскада основных характеристик количественного развития сообществ инфузорий в планктоне. Максимальные значения численности, биомассы и продукции были зарегистрированы в водохранилище с наибольшей трофностью – Воткинском (табл. 3). В отличие от видового разнообразия, для этих показателей в целом характерна тенденция (тренд с незначительной достоверностью аппроксимации) снижения их средних значений (табл. 3) сверху вниз по каскаду водохранилищ, возрастания внутри каждого водохранилища по мере приближения к каждой ниже- лежащей плотине, а затем снижения в верхнем и нижнем бъефах каждой ГЭС (рис. 3).

Изменения численности и биомассы инфузорий в планктоне водохранилищ Камского каскада, как правило, несколько смещены во времени. В целом, схема динамики пространственного распределения инфузорий (рис. 3) аналогична для всех водохранилищ каскада и, по-видимому, имеет цикличный характер. В верхних бъефах плотин каждого вышележащего водохранилища (а также районе перехода от незарегулированного участка р. Камы непосредственно в Камское водохранилище) сообщест- ва инфузорий характеризуются повышением численности и биомассы, но с понижением видового разнообразия. Затем, в нижних бьефах плотин, где более высокая скорость течения и турбулентность, происходит резкое падение всех количественных показателей, но из-за перестройки сообщества начинает восстанавливаться видовое разнообразие.

Этот процесс продолжается и в средней части водохранилищ, где скорость течения снижается. Далее, по мере приближения к приплотинному участку (верхнему бъефу) каждой нижележащей ГЭС, у сообщества инфузорий вновь начинают повышаться показатели численности и биомассы, но опять с понижением видового разнообразия.

Таблица 3 . Средние по водохранилищам (± доверительный интервал) параметры развития сообщества инфузорий планктона (июль 2009 г.)

Индекс Шеннона

Численность, тыс. экз. /м3

Биомасса, мг / м3 ,

Рис. 3. Изменение основных показателей развития сообщества инфузорий по каскаду водохранилищ (пунктирная линия – граница между водохранилищами, плотина; сплошная линия отграничивает незарегулированную часть Камского водохранилища)

Сокращения: см. табл. 2

Чаще всего в условиях неустойчивого гидрологического режима (специфика водохранилищ) преимущество получает какая-либо экологически специализированная группа инфузорий, достигающая значительных численностей и биомасс (при этом степень доминирования – индекс Симпсона – увеличивается). Так, на станциях вблизи с плотинами, на долю первого доминанта приходится до 78% от общей численности, тогда как в середине водохранилища структура сообществ более выровнена и на долю первого доминанта приходится всего 17-39%.

Структурные перестройки сообществ инфузорий планктона по каскаду и внутри отдельных водохранилищ .

Каких-либо направленных изменений экотопи-ческой структуры сообщества инфузорий по каскаду водохранилищ в целом и внутри них нами не выявлено. Обычно такие изменения очень локальны и подчинены, скорее всего, специфике местных (гидрологических, гидрохимических, биотических и пр.) условий. Так, основу сообщества на протяжении всего каскада составляли эупланктонные виды (в среднем 89-93% от общей численности во всех водохранилищах). Отмечено увеличение роли эпипланктонных видов в Камском водохранилище (п. Висим) и Воткинском (п. Сосновка): 39% и 7% от общей численности. Увеличение вклада бентос- ных и перифитонных видов в сообществе инфузорий планктона выявлено лишь в Икском Устье (28%) и Камских Полянах (11%), т. е. точках, соответственно, на Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах. Но эти явления тоже локальны и их причины нами пока не установлены.

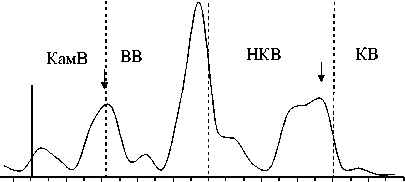

В трофической структуре прослеживаются направленные изменения сверху вниз по каскаду роли отдельных групп: наметилась тенденция (с различной достоверностью) снижения вклада в общую численность и биомассу бактериодетритофагов и альгофагов и увеличения неселективных всеядов, хищников и специфической экологической группы инфузорий-миксотрофов (табл. 4, рис. 4). Значительная роль бактеридетритофагов в верховьях Камского водохранилища и его незарегулирован-ной части обусловлена, вероятно, поступлением бактерий с болотными водами. В отличие от остальных трофических групп, для неселективных всеядов в пределах каждого водохранилища характерна повторяемость изменений: после каждой плотины их вклад в общую численность снижается и вновь увеличивается к следующей, но уже в большей степени, что и обусловливает общее увеличение роли данной группы сверху вниз по каскаду. Для других групп это наблюдается не всегда и не так отчетливо.

Таблица 4 . Изменение структурных показателей сообщества инфузорий по Камскому каскаду водохранилищ (июль 2009 г.)

|

Водоем |

Экотопическая структура |

Трофическая структура |

|||||||

|

Пл |

Эпл |

Пр |

Б |

А |

Б-Д |

М |

Н |

Х |

|

|

вклад по численности, % |

|||||||||

|

Незарегулированный участок Камы |

89,8 |

0,0 |

2,3 |

7,9 |

21,8 |

48,1 |

21,3 |

8,8 |

0,0 |

|

Камское водохранилище |

93,2 |

3,3 |

2,4 |

1,1 |

25,9 |

60,7 |

3,0 |

8,3 |

2,1 |

|

Воткинское водохранилище |

89,4 |

1,6 |

7,2 |

1,8 |

7,6 |

23,3 |

10,4 |

55,9 |

2,8 |

|

Нижнекамское водохранилище |

91,6 |

0,0 |

1,5 |

6,9 |

11,2 |

15,8 |

9,9 |

56,5 |

6,6 |

|

Куйбышевское водохранилище |

89,3 |

0,3 |

4,8 |

5,5 |

14,8 |

27,8 |

15,1 |

32,6 |

9,6 |

|

вклад по биомассе,% |

|||||||||

|

Незарегулированный участок Камы |

98,3 |

0,0 |

0,6 |

1,1 |

10,3 |

81,8 |

6,2 |

1,8 |

0,0 |

|

Камское водохранилище |

94,0 |

4,2 |

1,4 |

0,4 |

26,9 |

58,7 |

5,0 |

7,3 |

2,0 |

|

Воткинское водохранилище |

96,5 |

0,8 |

1,9 |

0,8 |

8,0 |

43,9 |

9,5 |

36,6 |

2,1 |

|

Нижнекамское водохранилище |

94,2 |

0,0 |

1,4 |

4,4 |

16,5 |

15,5 |

28,2 |

29,0 |

10,8 |

|

Куйбышевское водохранилище |

96,7 |

0,1 |

2,2 |

1,0 |

6,9 |

22,4 |

23,8 |

20,8 |

26,1 |

Примечание : Пл – планктонные, Эпл – эпипланктонные, Б-Д – бактериодетритофаги, М – миксотрофы (симбиотрофы), Н – неселективные всеяды, Х – хищники

Анализ полученных нами данных не выявил связи развития сообщества инфузорий с большинством абиотических факторов. Достоверные положительные корреляции численности и биомассы имеются лишь с температурой и содержанием кислорода. Полагаем, что характер изменения параметров сообщества инфузорий в большей степени определяется (как и на Волжском каскаде) совместным воздействием не только гидрохимических параметров среды, которые часто носят локальный характер в отдельных точках мелководной зоны, но и спецификой гидрологического режима каждого из водохранилищ каскада (местоположение в каскаде, режим регулирования стока, внутренняя динамика вод и уровенный режимы, прямые и обратные волны от ГЭС и т.д.).

Таким образом, трансформация сообщества свободноживущих инфузорий, четко проявляющаяся в изменении интегральных показателей видового разнообразия, затрагивает как видовую структуру (пусть не всегда явно), так и общие и структурные количественные показатели сообщества инфузорий планктона. Трансформация сообществ инфузорий внутри каждого водохранилища каскада происходит циклично, что, вероятно, обусловлено неустойчивостью системы, связанной с пульсационной работой ГЭС. При этом вышеуказанное пространственное распределение инфузорий по всему Камскому каскаду практически повторяет описанное для каскада водохранилищ Средней и Нижней Волги, где оно «всегда имеет характер непрерывной «волны», переходящей из одного водохранилища в другое с мощной деформацией в верхних и нижних бьефах каждой ГЭС» [4, 5].

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

%

0,0

□ Бактериодетритофаги R² = 0,7429

л Миксотрофы R² = 0,8977

X Неселективные всеядыR² = 0,7911

ж Хищники

ф Альгофаги R² = 0,1085

R² = 0,4226

Рис. 4. Тренды (с коэффициентами достоверности аппроксимации) изменения вклада в общую биомассу (%) основных структурных (трофи-ческих) групп инфузорий по каскаду

Обозначения: 1 – незарегулированный участок Камы, 2 – Камское, 3 –Нижнекамское, 4 – Воткинское, 5 – Куйбышевское водохранилища

В целом, наложение волнообразного изменения параметров сообщества инфузорий планктона вдоль каскада (рис. 3) и определенной направленности изменения интегральных показателей видового разнообразия (рис. 2) и количественных характеристик показывает «ступенчатое» (дискретное) их изменение сверху вниз. Вероятно, концепция речного континуума, выдвинутая для условий проточной незарегулированной реки [12], для каскадной системы водохранилищ не работает, и ей

можно противопоставить дискретность смены вариантов сообществ.

Список литературы Инфузории (Ciliophora) планктона мелководной зоны водохранилищ Камского каскада

- Винберг Г.Г. Температурный коэффициент Вант-Гоффа и уравнение Аррениуса в биологии//Журн. общ. биол. 1983. Т. 44, вып. 1. С. 31-42.

- Государственный водный кадастр. Разд. 1. Поверхностные воды. Сер. 3. Многолетние данные. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Ч. 2. Озера и водохранилища. Т. 1. РСФСР. Вып. 24. Бассейны рек Волги (среднее и нижнее течение) и Урала. Л., 1985. 517 с.

- Жариков В.В. Кадастр свободноживущих инфузорий водохранилищ Волги. Тольятти, 1996. 76 с.

- Жариков В.В. Свободноживущие инфузории Волги: состав, динамика и пространственно-временное распределение в условиях полного гидротехнического зарегулирования реки: Автореф. дис. … д-ра биол. наук. СПб, 1999. 45с.

- Жариков В.В. Специфика водохранилищ Волги как среды обитания гидробионтов (На примере свободноживущих инфузорий)//Теоретические проблемы экологии и эволюции (Третьи Любищевские чтения). Тольятти: ИЭВБ РАН, 2000. С.64-72.

- Ковальчук А.А. Некоторые вопросы экофизиологии свободноживущих инфузорий//Гидробиол. журн. 2001. Т. 38, № 3. С. 81-88.

- Куйбышевское водохранилище (научно-информационный справочник)/Отв. Ред. Г.С. Розенберг, Л.А. Выхристюк. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2008. 123 с.

- Мыльникова З.М. Планктонные инфузории камских водохранилищ//Биология внутренних вод. Информ. бюл. Л., Наука. 1990. № 86. С. 38-41.

- Уманская М.В., Краснова Е.С., Горбунов М.Ю. Химический состав воды и трофический статус прибрежных участков водохранилища Камского каскада в 2009 г.//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии: Бюлл. 2011. Т. 20, № 3. С. 39-49.

- Хлебович Т.В. Значение планктонных инфузорий в биологической трансформации вещества и энергии: Автореф. дисс.. канд. биол. наук. Л., 1986. 19 с.

- Эдельштейн К.К. Водохранилища России: экологические проблемы, пути их решения. М.: ГЕОС, 1998. 277 с.

- Vannote R.L., Minshall G.W., Cummins K.W., Sedell I.R., Cushing C. E. The river continuum concept//Can. J. Fich. Aquat. Sci., 1980, V. 37, N 1. P. 130-137.