Инфузории озера Кандры-Куль (респ. Башкортостан): состав, пространственное распределение, сезонная динамика и экологическое состояние водоема по данным их сообщества

Автор: Жариков Владимир Васильевич, Быкова Светлана Викторовна, Андреева Вера Андреевна, Горбунов Михаил Юрьевич, Уманская Марина Викторовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5-5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование сообществ свободноживущих инфузорий оз. Кандры-Куль в 2012 г. Значительно дополнена фауна инфузорий (с 90 до 137 видов). Показано, что значительная горизонтальная гетерогенность сообществ инфузорий сочетается со слабой вертикальной неоднородностью их распределения. Снижение, по сравнению с 2010 г., видового разнообразия за счет усиления степени доминирования, увеличение почти вдвое численности, биомассы и продукции, увеличение вклада более мелких видов и уменьшение доли миксотрофных инфузорий свидетельствуют о наметившейся тенденции к повышению трофического уровня водоема. Выявлена обратная зависимость между показателями сапробности среды и долей миксотрофных инфузорий, которая, вероятно, может быть использована в дальнейших исследованиях при оценке состояния водных экосистем.

Инфузории, планктон, видовое разнообразие, пелагиаль, литораль, фиталь, миксотрофные инфузории

Короткий адрес: https://sciup.org/148203463

IDR: 148203463 | УДК: 593.17:574.52(28):470.57

Текст научной статьи Инфузории озера Кандры-Куль (респ. Башкортостан): состав, пространственное распределение, сезонная динамика и экологическое состояние водоема по данным их сообщества

О дно из крупнейших озер респ. Башкортостан – оз. Кандры-Куль – испытывает постоянное, все возрастающее из года в год, интенсивное рекреационное воздействие. Это, в свою очередь, требует постоянного отслеживания изменения его экологического состояния. Одной из составляющей мониторингового исследования являются свобод-ноживущие инфузории, имеющие неоспоримую индикационную значимость но, в силу определенной сложности, не часто используемые в комплексных работах. Тем более ценным можно считать исследования, проводимые нами в составе работ, направленных на изучение гидрохимического режима и состояния планктонного сообщества (бактериопланктон, фито-, зоопланктон и инфузории), начатых в 2005 и 2010 гг. Целью данной работы явилось необходимость оценить пространственное и временное распределение сообщества инфузорий на акватории озера и дать экологическую оценку состояния водоема в 2012 г. по состоянию их сообщества.

РАЙОН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная работа является продолжением работ, начатых в 2005 г. и 2010 г. В 2012 г. исследование инфузорий планктона проводили в составе комплексной экспедиции Института экологии Волж-

ского бассейна РАН на 29 станциях (17 основных и 12 вспомогательных) (рис. 1) в периоды 26-29 мая, 17-22 июля и 18-22 сентября.

Рис. 1. Схема расположения станций наблюдения на акватории оз. Кандры-Куль

Пелагические станции: ст. 2, 4, 7 и 15 (с глубинами около 8 м) и ст. 3 (глубина 14,5-16 м). Станции открытой литорали: ст. 1,5, 6, 8-14, 16 и 17 (глубины 2-2,5 м). Дополнительные станции в заросшем мелководье (глубиной 0,5-1,5 м): в районе ст. 10, 12, 13, 16 и 17 (заросли тростника); около ст. 13 (тростник с рдестом узколистным); около ст. 16 (тростник с уру-тью); в районе ст. 11 и 12 (водяная сосенка); около ст. 10 (уруть); около ст. 9 (рогоз); около ст. 13 (хара)

Пробы для исследований отбирали на 5 основных пелагических станциях (одна – в области максимальной глубины и 4 – глубиной около 8 м, что соответствует средней глубине озера) и 12 станциях в прибрежной зоне по всей акватории озера (с глубинами 2-2,5 м). Дополнительно в районе основных станций отбирали пробы и в зарослях разных макрофитов (рис. 1): тростника (в районе ст. 10, 12, 13, 16 и 17), водяной сосенки (в районе ст. 11 и 12); урути (около ст. 10); рогоза

(около ст. 9); хары (около ст. 13). Вертикальное распределение гидрохимических и гидробиологических показателей в толще воды определяли на пелагической станции с максимальной глубиной (ст. 3) с шагом в 2-3 м.

Отбор проб воды на гидрохимический и гидробиологический анализ и их обработку проводили стандартными гидробиологическими и прото-зоологическими методами. Определение видов осуществляли в живом и фиксированном состоянии. Для оценки видовой структуры, сходства сообществ в разных экотопах, оценки степени органического загрязнения и др. использовали общепринятые в гидробиологии и экологии индексы (видового разнообразия Шеннона и Симпсона, выровненности Пиелу, доминирования Симпсона; коэффициент видового сходства Съе-ренсена, индекс сапробности и т.д.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Краткая характеристика водоема в период исследования 2012 г.

Общая характеристика и описание физикохимических условий в 2012 г. даны в работах [35]. В мае и июле 2012 г. озеро было стратифицировано и зона основного термоклина располагалась в интервале глубин 7-11 м. Во второй половине сентября произошло выравнивание температуры по всему столбу воды. Вся толща воды аэробна (у поверхности насыщение кислородом составляло до 94,5%, у дна – до 20,5%), хотя вода менее насыщена кислородом, чем в 2010 г. Высокие величины Eh (+345 – +410 мВ) подтверждают, что условия во всей водной толще озера окислительные. Вода устойчиво слабощелочная: пространственные и сезонные изменения уровня pH в озере в мае-сентябре 2012 г. выражены очень слабо. Величины pH в поверхностном слое изменялись от 8,6 до 9,0, в придонном слое – 8,3. Цветность в озере в среднем за сезон 2012 г. составила 10±0,8 °Pt: в пелагической части она невелика 7-13°Pt, в зарослевой части – несколько выше и достигала (на единственной станции) 23 °Pt.

Среднее содержание хлорофилла «а» осталось на уровне 2010 г.: в течение 2012 г. концентрация хлорофилла «а» колебалась в пределах от 0,42 до 22,6 мкг/л. Однако содержание фосфора возросло вдвое (19,7-52,1 мкг Р/л в 2012 г. и 15-20 мкг Р/л в 2010 г.), а величина прозрачности воды за все время наблюдений не превышала 6,2 м. Среднее по всем показателям и всем станциям значение индекса трофического состояния (TSI) [7] составляло 43,3±1,5, что соответствует уровню мезо-трофного водоема. При этом TSI по содержанию фосфора (TSIp = 52,3±1,5) значительно превышает показатели по содержанию хлорофилла (TSIc = 35,0±0,8) и по прозрачности воды (TSIs = 39,7±0,4).

Площадь зарастания оз. Кандры-Куль макрофитами в 2012 г. составила, по ориентировочным оценкам, чуть более 9% от всей акватории озера [6]. В 2012 г., по сравнению с 2010 г., плотность и интенсивность развития макрофитов, особенно, погруженно-водных, значительно сократилась. Изменился и их видовой состав – практически исчез водяной лютик Ranunculus circinatus Sibth. (в 2010 г. он образовывал на ст. 12 сплошное «поле» во время цветения), площадь зарослей водяной сосенки Hippuris vulgaris L. снизилась и они нигде не достигали поверхностного слоя.

Состав фауны инфузорий и частота встречаемости видов. Всего в озере выявлено 137 видов инфузорий (табл. 1). Из них: в пелагиали – 84 вида, в открытой литорали – 92 и в планктоне среди зарослей макрофитов (фитали) – 105 видов. Сходство фауны инфузорий 2010 и 2012 гг. составило 66% (для зоны открытой воды – 60%). Но в 2012 г., по сравнению с 2010 г., снизилось сходство пелагической и фитофильной фауны (коэффициент Съеренсена в 2010 г. = 51% и в 2012 г. = 45%), вероятно из-за меньшей интенсивности зарастания погруженно-водными растениями. Видовое разнообразие сообщества инфузорий планктона в 2012 г., по сравнению с 2010 г., в целом уменьшилось: индекс Шеннона в 2010 г. составлял 3,0 бит/экз., а в 2012 г. – 2,59 бит/экз. при сохранении среднего количества видов в пробе. Видимо, это обусловлено увеличением степени доминирования и уменьшением экологической выровненности видов в сообществе.

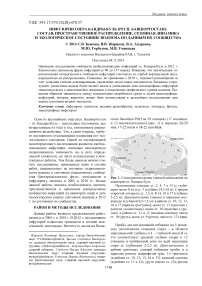

Как и в 2010 г. [1], в 2012 г. практически повсеместно и в массовых количествах развивались мелкие инфузории Balanion planctonicum Foissner et al., 1994 и инфузории из рода Urotricha , которые обычно развиваются вместе в олиго- и мезо-трофных водоемах со слабощелочной реакцией среды [8]. В целом, кроме них, на протяжении всего периода исследования преобладающими по частоте встречаемости (табл. 1) были A. volvox (Eichwald, 1852), Halteria grandinella (O.F. Muller, 1773), Rimostrombidium hyalinum (Mirabdulaev, 1985) Petz & Foissner, 1992, а по численности – инфузории-хореотрихи (п/кл. Choreotrichia) родов Tintinnidium , Codonella , Tintinnipsis , Rimostrombi-dium , Strobilidium ), олиготрихи (п/кл . Oligotrichia) родов Halteria , Pelagohalteria , Pelagostrombidium ); хапториды (п/кл. Haptoria) родов Askenasia , Mesodinium , Actinobolina, Rab-doaskenasia , Monodinium , Spathidium. Особый интерес вызывают редко встречающиеся виды: Pelagovorticella mayeri (Faure-Fremiet, 1920) Jankowski, 1980, Metacineta cuspidata (Kellicott, 1885) Matthes, 1988, Membranicola tamari Foissner, Berger, Schaumburg, 1999, Opisthodon niemencense (Stein, 1859), Pseudomicrothorax agilis Mermod, 1914 и некоторые другие. Кроме того, в озере найден новый для бассейна Волги вид –

|

Sphaerophrya stentoris Maupas,1881 – |

паразити |

- Pelagostrombidium mirabile (Penard, 1916), зара- |

|

|

рующий на инфузориях рода Stentor (рис. 2А) и женные другим простейшим – предположительно |

|||

|

обнаружены экземпляры |

инфузории паразитом из типа Microspora (рис. 1В). |

||

|

Таблица 1. Видовой состав инфузорий и их частота встречаемости (%) |

|||

|

в различных экотопах оз. Кандры-Куль в |

2012 г. |

||

|

Виды |

Виды |

||

|

п ол ф |

п ол ф |

||

|

Acaryophrya sphaerica Foissner, 1983 |

13 2 8 |

Mesodinium pulex (Clap.et L., 1859) |

36 43 15 |

|

Actinobolina smalli Holt,Lynn& Corliss 1973 |

3 32 24 |

Mesodinium sp. |

33 35 31 |

|

Actinobolina radians (Stein, 1867) |

7 2 - |

Metacineta cuspidata (Kellicott, 1885) Matthes, 1988 |

2 - - |

|

Amphileptus pleurosigma (Stokes, 1884) |

- - 8 |

M. longipes var. septimfida Rieder, 1985 |

- 3 - |

|

A. procerus (Penard,1922) Song Weibo & |

- - 4 |

M. micraster Rieder, 1985 |

2 - |

|

Wilbert, 1989 |

|||

|

Amphileptus sp. 1 |

- - 8 |

Metacystis sp.* |

- 3 - |

|

Amphileptus sp. 2 |

- - 15 |

Microthorax pusillus Engelmann, 1861* |

- 3 - |

|

Askenasia acrostomia Krein.& Foissn., 1990 |

53 54 46 |

Monodinium chlorelligerum Krainer, 1995 |

47 65 31 |

|

A. chlorelligera Kreiner & Foissner., 1990 |

53 57 31 |

Monodinium sp. ( M. pierreri Delphy, 1925) |

14 14 - |

|

A. volvox (Eichwald, 1852) |

76 76 62 |

Odontochlamys alpestris Foissner, 1981* |

- 5 - |

|

Askenasia sp. |

47 60 69 |

Opisthodon niemencense (Stein, 1859) |

- - 8 |

|

Aspidisca cicada (O.F. Muller, 1786) |

2 5 31 |

Ophryoglena sp. 1 |

- 3 15 |

|

A. lynceus (O.F. Muller, 1786) |

2 14 46 |

Ophryoglena sp. 2 |

- 3 - |

|

Balanion planctonicum Foissner et al., 1994 |

78 73 62 |

Oxytricha spp. |

- 3 23 |

|

Belanophrya pelagica André, 1914 |

5 16 - |

Paramecium sp. |

- 3 - |

|

Bursellopsis sp. |

3 14 - |

Paruroleptus sp. |

- - 8 |

|

Caliptotricha pleuronemoides Phillips, 1882 |

- 3 15 |

Pelagohalteria viridis (Fromentel, 1876) Foissner, |

62 78 31 |

|

Skogstad & Pratt, 1988 |

|||

|

Chaenea minor Kahl,1926 |

2 - - |

Pelagostrombidium mirabile (Penard, 1916) |

95 100 54 |

|

Chilodonella sp. |

- - 31 |

Pelagovorticella mayeri (Faure-Fremiet, 1920) |

- 3 - |

|

Jankowski, 1980 |

|||

|

C hilodontopsis depressa (Perty, 1852) |

3 8 |

Pelagovorticella natans (F.-Fremiet, 1924) |

41 57 15 |

|

Chlamydodon mnemosyne Ehrb., 1837* |

- - 8 |

Peritricha spp. |

21 11 54 |

|

Chlamydonella sp. ( alpestris Foissner, 1979)* |

- 3 - |

Plagiopyla sp. |

- - 8 |

|

Cinetochilum margaritacium Perty, 1852 |

5 - 39 |

Platycola decumbens (Fromentel, 1874) kent, 1882 |

- - 8 |

|

Codonella cratera (Leidy, 1887) |

64 43 31 |

Pleuronema coronatum Kent, 1881 |

- 5 - |

|

Coleps elongatus Ehrb., 1830 |

7 16 15 |

Prorodon sp. |

2 - - |

|

C. hirtus (Muller, 1786) Nitzsch, 1827 |

10 14 23 |

Pseudochilodonopsis sp. |

- - 15 |

|

C. hirtus viridis Ehrenberg, 1831 |

26 22 31 |

Pseudomicrothorax agilis Mermod, 1914* |

- - 8 |

|

Cothurnia sp. |

23 |

Pseudovorticella sp. |

- 3 23 |

|

Cristigera phoenix Penard, 1922 |

- 3 8 |

Rabdoaskenasia minima Kr. & Foiss., 1990 |

45 49 23 |

|

Ctedoctema acanthocrypta Stokes, 1884 |

- - 23 |

Rimostrombidium humile (Penard, 1922) Petz & |

28 27 8 |

|

Foissner, 1992 |

|||

|

Cyclidium citrulus Cohn, 1865 |

- - 15 |

Rimostrombidium hyalinum (Mirabdulaev, 1985) Petz |

83 76 92 |

|

& Foissner, 1992 |

|||

|

C. glaucoma (O.F.Mull., 1773) |

45 57 92 |

Rimostrombidium lacustris (Foissner, Skogstad & |

59 43 39 |

|

Pratt, 1988) Petz & Foissner, 1992) |

|||

|

Cyclidium sp. 1 |

5 5 46 |

Sathrophilus sp.* |

3 - - |

|

Cyrtolophosis elongata (Schew., 1896) |

- - 8 |

Spathidium viride Kahl, 1926 |

24 27 |

|

C. mucicola Stokes, 1888 |

- - 8 |

Sphaerophrya magna Maupas, 1881 |

- 5 15 |

|

Didinium chlorelligerum Kahl, 1935 |

9 30 15 |

Sphaerophrya stentoris Maupas,1881 |

- 3 - |

|

D. nasutum O.F. Muller, 1773 |

3 5 8 |

Spirostomum teres Clap. U. L., 1859 |

- - 8 |

|

Disematostoma sp. |

- 3 - |

Stentor polymorphus (Mueller, 1773) |

- - 8 |

|

Enchelyodon sp. |

2 - 8 |

Stentor roeselii Ehrb., 1835 |

2 - - |

|

Enchelys pupa Müller-Ehrenb.-Schew., 1893 |

3 5 15 |

Stentor sp. |

- 3 8 |

|

Epistylis sp. |

2 3 8 |

Stichotricha aculeata Wrzesniowski, 1870 |

- - 8 |

|

Euplotes affinis Dujardin, 1842 |

- - 15 |

Strobilidium caudatum (Fromentel, 1876) |

5 11 69 |

|

Frontonia spp. |

- - 15 |

Strongylidium sp. |

- - 8 |

|

Glaucoma sp. |

- 5 15 |

Stylonishia mytilus (Ehrb., 1838) complex |

- - 39 |

|

Glaucoma maupasi Kаhl, 1926* |

- - 8 |

Stylonishia sp. |

- - 15 |

|

Halteria grandinella (O.F. Muller, 1773) |

69 70 77 |

Tachysoma pellionellum (O.F.Muller, 1773) |

2 5 23 |

|

Haplocaulus sp. |

2 8 15 |

Tintinnidium spp. (T. fluviatile (Stein, 1863) + T. pu- |

33 27 15 |

|

sillum Entz, 1909) |

|||

|

Heliophrya rotunda (Hentschel, 1916) |

- - 8 |

Tintinnopsis cylindrata Kof. & Cam., 1892 |

43 46 23 |

|

Histiobalantium natans Clap.& Lachm., 1858 |

2 - - |

Torophrya infusionum (Stein, 1859) |

2 - - |

|

Holophrya ovum Ehrenberg, 1831 |

9 8 - |

Trachelius ovum Ehrenberg, 1831 |

- - 8 |

|

H. simplex Schewiakoff, 1893 |

5 3 8 |

Trithigmostoma cucullulus (O.F.Mull.,1786) |

- 3 - |

|

Holosticha spp. |

- - 8 |

Trithigmostoma sp. |

- - 8 |

|

Lacrymaria olor (O.F. Muller, 1786) |

2 8 15 |

Trochilia minuta (Roux, 1899) Kahl, 1931 |

- 8 46 |

Lacrymaria sp. 3 3 - Trochilioides recta Kahl, 1928 - - 8

|

Окончание таблицы 1 |

|||

|

Виды |

Экотоп |

Виды |

Экотоп |

|

Lagynophrya acuminata Kahl, 1935 |

19 22 23 |

Urocentrum turbo (O.F.Müller, 1786) |

- 5 - |

|

Lagynophrya sp. |

52 57 23 |

Uroleptus sp. |

- - 8 |

|

Lembadion lucens Maskell, 1877 |

2 - 8 |

Urotricha spp.(40-50 мкм) |

10 16 - |

|

Limnostrombidium viride (Stein,1867) Krainer, 1995 Litonotus alpestris Foisner, 1978 |

5 - - - - 15 |

Urotricha spp. (U. apcheronica Alekperov, 1984) Urotricha spp. (20-30 мкм) |

9 22 15 69 70 77 |

|

L. crystallinus (Vuxanovici, 1960) |

- - 23 |

Urotricha spp. (< 20 мкм) |

36 41 39 |

|

L. lamella (O.F. Muller, 1773) |

- 3 8 |

Vaginicola crystallina From., 1874 |

2 3 - |

|

Litonotus sp. Loxodes striatus (Engelmann, 1862) |

23 2 - - |

Vorticella chlorellata Stiller, 1940 Vorticella spp. (30 мкм) |

2 3 - 36 24 54 |

|

Membranicola tamari Foissner, Berger, Schaumburg, 1999 |

7 14 - |

Vorticella spp. (50-65 мкм) |

2 5 46 |

Примечание. Жирным шрифтом выделены max частоты встречаемости вида; подчеркнуты значения для видов с частотой встречаемости > 50% сразу во всех трех экотопах; п – пелагиаль, ол – открытая литораль, ф – фиталь; *- виды, определение которых требует уточнения.

Рис. 2. Sphaerophrya stentoris Maupas,1881, паразитирующая на инфузориях р. Stentor ( А ), и Pelagostrom-bidium mirabile (Penard, 1916) со споробластами, предположительно, Microspora ( В )

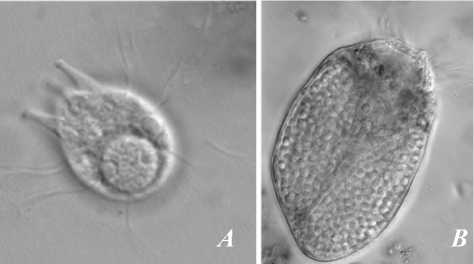

Как видно из табл. 1 и рис. 3, встречаемость большинства видов за период исследований 2012 г. довольно низкая. Это указывает на пространственную и временную гетерогенность распределения инфузорий данного водоема.

частота, %

Рис. 3. Кривая связи количества видов с их частотой встречаемости (и линия тренда) по всему озеру за весь период исследований

Пространственное распределение инфузорий по акватории озера неоднородно, но в изменении количественных характеристик сообщества в разных экотопах прослеживаются некоторые закономерности (табл. 2): 1) видовое богатство и видовое разнообразие увеличивается от пелагических станций к станциям открытой литорали и далее к станциям, расположенным в заросшем мелководье (фитали); 2) общая численность, биомасса и продукция максимальны в открытой литорали; 3) размерная структура особей меняется последовательно от пелагиали к фитали, за счет увеличения вклада крупных видов (средняя масса особи в сообществе увеличивается) и, соответственно, уменьшается и скорость оборота биомассы, т. е. суточный P/B-коэффициент.

Особенности развития сообществ инфузорий в зоне «открытой воды»

-

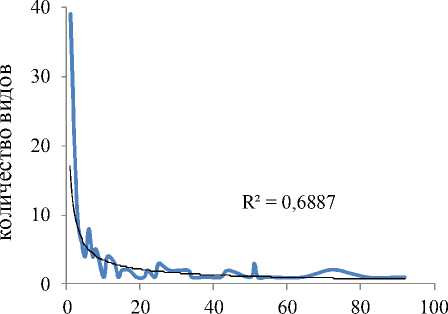

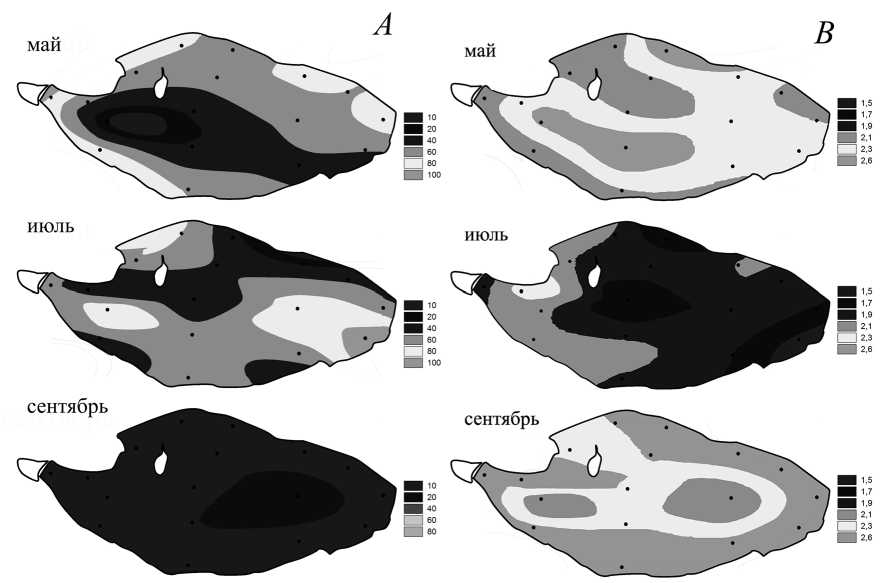

а) Горизонтальная (по акватории озера) гетерогенность инфузорий с учетом сезонной динамики . Наибольшие колебания видового разнообразия отмечались в зоне «открытой воды»: индекс Шеннона варьировал от 0,91 до 3,88 в пелагиали, от 0,89 до 3,57 в открытой литорали и от1,86 до 3,53 в фитали. Максимум видового разнообразия у инфузорий в озере с мая по сентябрь смещается в направлении с юго-востока на северо-запад. Так, в мае на акватории озера (рис. 4А, номера станций см. рис. 1) разнообразие выше на южной станции (ст. 6; индекс Шеннона сообщества инфузорий равен – 3,57, количество видов – 27) и двух пелагических (ст. 2 и 15; Hn – 3,76 и 3,58; n – 26 и 20, соответственно). В июле видовое разнообразие максимально в открытой литорали на юго-западной (ст. 12; Hn – 3,06) и северозападной (ст. 14; Hn – 3,13) станциях. В сентябре видовое разнообразие выше с северной стороны озера, вблизи от трассы М5 (ст.17; Hn – 3,09).

В различных экотопах «открытой воды» численность инфузорий варьировала в широких пределах: в пелагиали – от 80 тыс. экз. /м3 до 5704 тыс. экз./м3; в открытой литорали – от 156 до 7584 тыс. экз. /м3. Биомасса – от 0,7 до 36,3 мг/м3, и 1,6 до 70,6 мг/м3, соответственно. Суточная продукция инфузорий тоже варьировала: в пелагиали от 0,9 мг/м3 до 47,3 мг/м3; в открытой литорали – от 0,8 до 90, 3 мг/м3. В сезонном аспекте: весной численность свободноживущих инфузорий была максимальна в большинстве литоральных станций и минимальна на глубоководной пелагической ст. 3 (рис. 4В). Летом происходило увеличение численности инфузорий в районе с. Кандры-Кутуй (ст. 9) и вдоль южного берега (литоральные ст. 6, 11, 12 и пелагическая ст. 2) за исключением (по неясным причинам) ст. 1. Максимальные значения численности регистрировались в сентябре вдоль южного и восточного побережья озера. Таким образом, в 2012 г. с мая по сентябрь изменение численности инфузорий на акватории озера (рис. 4В) шло в противофазе с изменением видового разнообразия (рис. 4А) – в направлении с северо-запада на юго-восток; т.е. увеличение численности сопровождалось снижением видового разнообразия. Биомасса и суточная продукция инфузорий были максимальны летом на юго-восточном и северо-восточном прибережьях озера и на пелагической станции 2.

Таблица 2. Средние показатели (± доверительный интервал) развития инфузорий планктона в оз. Кандры-Куль в 2012 г.

|

1 Май 1 |

Июль |

Сентябрь |

Весь период |

||

|

Индекс видового разнообразия Шеннона, бит/экз. |

|||||

|

Пелагиаль |

0 м |

3,36 ± 0,34 |

1,96 ± 0,49 |

2,12 ± 0,54 |

2,47 ± 0,41 |

|

инт. |

3,11 ± 0,27 |

2,39 ± 0,33 |

2,39 ± 0,23 |

2,64 ± 0,18 |

|

|

Литораль |

открытая литораль |

3,02 ± 0,22 |

2,25 ± 0,33 |

2,32 ± 0,34 |

2,54 ± 0,20 |

|

фиталь |

2,46 |

3,17 ± 0,34 |

2,70±0,43 |

2,79 ± 0,33 |

|

|

Все озеро |

3,06 ± 0,18 |

2,41 ± 0,23 |

2,44 ± 0,18 |

2,62 ± 0,13 |

|

|

Численность, экз. / л |

|||||

|

Пелагиаль |

0 м |

880 ± 453 |

1125 ± 1142 |

2341 ± 1664 |

1449 ± 721 |

|

инт. |

675 ± 149 |

803 ± 386 |

2280 ± 689 |

1217 ± 313 |

|

|

Литораль |

открытая литораль |

2168 ± 433 |

1713 ± 939 |

3466 ± 1502 |

2422 ± 622 |

|

фиталь |

1320 |

607 ± 457 |

2179 ± 1773 |

1750 ± 1266 |

|

|

Все озеро |

1265 ± 306 |

1115 ± 421 |

2622 ± 696 |

1701 ± 325 |

|

|

Биомасса, мг / м3 |

|||||

|

Пелагиаль |

0 м |

11,15 ± 5,67 |

13,51 ± 12,75 |

15,75 ± 10,36 |

13,47 ± 5,45 |

|

инт. |

11,32 ± 2,48 |

9,71 ± 4,33 |

17,24 ± 4,96 |

12,61 ± 2,41 |

|

|

Литораль |

открытая литораль |

36,54 ± 9,86 |

18,4 ± 9,11 |

18,94 ± 7,32 |

24,92 ± 5,68 |

|

фиталь |

25,06 |

5,96 ± 3,08 |

20,03 ± 14,06 |

17,17 ± 10,21 |

|

|

Все озеро |

21,37 ± 5,73 |

12,70 ± 4,29 |

18,41 ± 4,43 |

17,44 ± 2,83 |

|

|

Суточная продукция, мг / м3 |

|||||

|

Пелагиаль |

0 м |

7,3 ± 3,1 |

18,6 ± 17,4 |

10,3 ± 7,2 |

12,1 ± 6,4 |

|

инт. |

6,2 ± 1,3 |

11,9 ± 6,4 |

10,9 ± 3,2 |

9,6 ± 2,5 |

|

|

Литораль |

открытая литораль |

21,2 ± 6,4 |

25,6 ± 14,7 |

13,1 ± 5,4 |

20,1 ± 5,8 |

|

фиталь |

16,1 |

5,5 ± 2,7 |

10,5 ± 6,81 |

9,8 ± 4,9 |

|

|

Все озеро |

12,2 ± 3,5 |

16,3 ± 6,7 |

11,5 ± 2,7 |

13,3 ± 2,7 |

|

|

Средняя масса особи в сообществе, мкг |

|||||

|

Пелагиаль |

0 м |

0,013 ± 0,003 |

0,015 ± 0,006 |

0,007 ± 0,001 |

0,011 ± 0,003 |

|

инт. |

0,018 ± 0,002 |

0,014 ± 0,003 |

0,008 ± 0,001 |

0,013 ± 0,002 |

|

|

Литораль |

открытая литораль |

0,016 ± 0,002 |

0,013 ± 0,002 |

0,006 ± 0,001 |

0,012 ± 0,002 |

|

фиталь |

0,019 |

0,011 ± 0,004 |

0,015 ± 0,008 |

0,014 ± 0,006 |

|

|

Все озеро |

0,017 ± 0,002 |

0,013 ± 0,002 |

0,009 ± 0,002 |

0,013 ± 0,001 |

|

|

Сапробность среды |

|||||

|

Пелагиаль |

0 м |

2,23±0,13 |

1,80±0,14 |

2,16±0,15 |

2,06±0,12 |

|

инт. |

2,11±0,07 |

1,83±0,12 |

2,07±0,11 |

2,00±0,07 |

|

|

Литораль |

открытая литораль |

2,13±0,08 |

1,81±0,10 |

2,43±0,07 |

2,12±0,09 |

|

фиталь |

1,90 |

2,59±0,30 |

2,36±0,17 |

2,38±0,16 |

|

|

Все озеро |

2,11±0,05 |

1,89±0,10 |

2,25±0,05 |

2,09±0,06 |

|

-

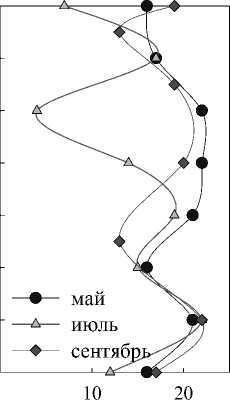

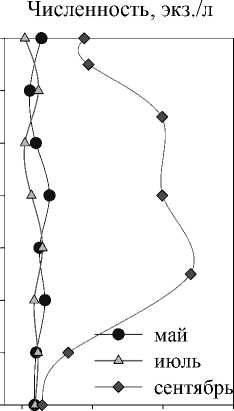

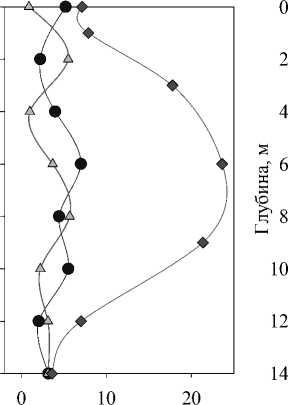

б) Особенности вертикального распределения инфузорий в пелагиали. При исследовании характера вертикального распределения сообщества инфузорий, на глубоководной пелагической ст. 3 было установлено, что изменение числа видов и видового разнообразия инфузорий (индекса Шеннона) с глубиной происходит довольно синхрон-

- но в мае-июле, а в сентябре – почти в противофазе (рис. 5) Это означает, что в сентябре, при значительном количестве видов на глубинах 3-5 м, видовое разнообразие инфузорий становится минимальным из-за сильного доминирования в сообществе отдельных видов и меньшей выровнен-ности. Зато на глубинах 1 м и 9 м при меньшем

количестве видов, разнообразие было выше. Ле-честве видов, и в видовом разнообразии. Про- том на глубине 4 м был выявлен «спад» и в коли-фили вертикального изменения численности, биомассы

Рис. 4. Распределение по акватории видового разнообразия (индекс Шеннона, бит/экз.) (A) и численности

(экз./л) (В) инфузорий в оз. Кандры-Куль в мае, июле, сентябре 2012 г. Номера станций: см. рис. 1.

и продукции инфузорий в толще воды довольно однообразны весной и летом (c небольшими колебаниями), часто синхронизированы. В целом, гетерогенность вертикального распределения инфузорий выражена слабо. Лишь осенью формировался обширный максимум биомассы инфузорий на глубине 6 м, численность же на поверхности и у дна была минимальна, в интервале глубин от 2 м до 10 м – она выше и распределялась по вертикали относительно равномерно. Вертикальный профиль изменения индекса сапробности воды в озере в 2010 г. и 2012 г. совпадал – сапробность верхних слоев воды в озере была всегда несколько выше, чем у дна. На развитие в озере видов-индикаторов сапробности могут влиять особенности химического состава его воды, с высокой минерализацией и уровнем сульфатов и щелочным pH. Эти условия неблагоприятны для развития многих индикаторов низкой сапробности, предпочитающих слабокислые маломинерализованные воды. Поэтому показатель сапробности среды, вероятно, не всегда может быть в полной мере информативным.

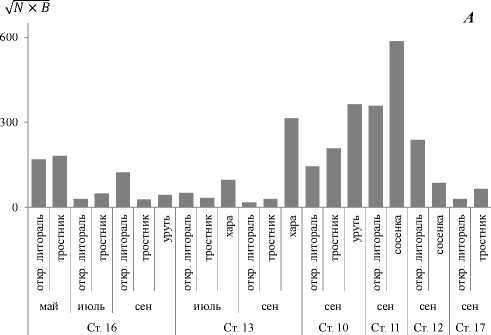

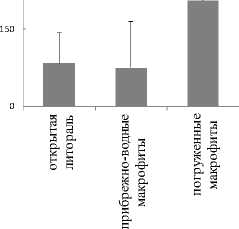

Особенности развития планктонных сообществ инфузорий в прибрежных зарослях макрофитов. В фитали численность инфузорий варьирует от 184 до 7998 тыс. экз. /м3, биомасса – от 3,3 до 66 мг /м3, продукция – от 9,8 до 30,1 мг /м3 (табл. 2). Видовое богатство, видовое разнообразие инфузорий в зарослевой зоне в целом явно выше, чем в пелагиали и в открытой литорали (табл. 2). Количественное же развитие (численность, биомасса, продукция) в зарастающем мелководье выше, чем в пелагической части озера. Однако, что касается открытой литорали, то здесь нет однозначной закономерности: значения численности и биомассы сообществ инфузорий открытой литорали могут быть как выше, так и ниже таковых фитофильных сообществ (рис. 6А). Тем не менее, значения усредненного индекса плотности их сообществ несколько превышают показатели сообществ инфузорий среди зарослей прибрежно-водной растительности и значительно уступают показателям сообществ среди погруженно-водных растений (рис. 6В). В 2012 г. максимальным видовым разнообразием и выровненностью, так же, как и в 2010 г., выделялись планктонные сообщества инфузорий среди зарослей хары, несмотря на то, что здесь часто складываются микроаэробные условия. Абсолютный максимум численности инфузорий (7998 тыс. экз. /м3) был зарегистрирован на восточном побережье (в районе станции 11), в зарослях водяной сосенки в сентябре. Структурные отличия сообществ инфузорий открытой воды и зарастающего мелководья сводятся в основном к тому, что в сообществе фитали больше вклад перифитонных форм инфузорий (9% от общей численности в фитали и 1% в пелагиали), попадающих в планктон за счет смыва с растений. Кроме того, значительно (более чем в 3 раза) снижен вклад миксотрофных инфузорий, часто косвенно свидетельствующий о связи с трофическим состоянием экотопов.

Число видов

0 2000 4000 6000 0 10 20 30 40

Сут. продукция, мг/м 3

Индекс сапробности

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Рис. 5. Профили вертикального распределения основных параметров развития инфузорий

Рис. 6. Индекс плотности сообщества инфузорий в различных экотопах (открытая литораль и фиталь) (А) и усредненно в их группах (В)

V N X В

Экологическое состояние водоема по характеристикам сообщества инфузорий.

Численность и биомасса инфузорий в 2012 г., по сравнению с 2010 г., возросли почти вдвое (в 2010 г. средняя численность составляла 875±672 экз./л, средняя биомасса - 9,1 мг/м3, а в 2012 г. Nep. = 1700±325 экз./л и В = 17,4 мг/м3. Увеличилось число проб с высокой численностью инфузорий (от 1500 до 7000 экз./л) и общей биомассой (20-40 мг/м3): если в 2010 г. на их долю приходилось 20% и 10% (от общего числа проб по численности и биомассе, соответственно), то в 2012 г. - 65% и 57%. Существенно изменилась также и размерная структура сообщества инфузорий (что особенно явно регистрировалось на станциях открытой литорали и пелагиали) в сторону увеличения вклада более мелких видов. Так, средний вес особи в сообществе в 2010 г. равнялся 0,015 мкг/экз., а в 2012 г. - в 1,5 раза меньше: всего лишь 0,010 мкг/экз. Значительно (в 2,4 раза) увеличилась доля бактериодетритофагов и уменьшился вклад миксотрофов (с 14% до 9% общей численности в зоне открытой воды и с 10% до 2% в зарастающем мелководье). Все это, наряду с другими причинами, свидетельствует о происходящем увеличении трофности водоема. Выявленная тенденция хорошо согласуется с оценкой изменения экологического состояния водоема по содержанию общего фосфора и хлорофилла «а».

Индекс сапробности. Наметившаяся тенденция увеличения трофического уровня не нашла своего отражения в изменении сапробности: индекс сапробности на станциях открытой воды в 2012 г. несколько уменьшился (8=2,28 в 2010 г. и S=1,96 в 2012 г.), а в зарослевой части водоема практически не изменился (8=2,31-2,38), оставаясь в рамках одной зоны сапробности - в-мезосапробной. В 2010 г. было зарегистрировано больше проб (70%) с индексом сапробности 2,02,5 (в"-мезосапробная зона), а в 2012 г. - оказалось больше проб с индексом сапробности 1,5-2,0 (в'-мезосапробная зона). Но как уже отмечалось, в условиях слабо щелочной реакции среды и повышенной минерализации, индекс сапробности не всегда точно отражает уровень органического загрязнения.

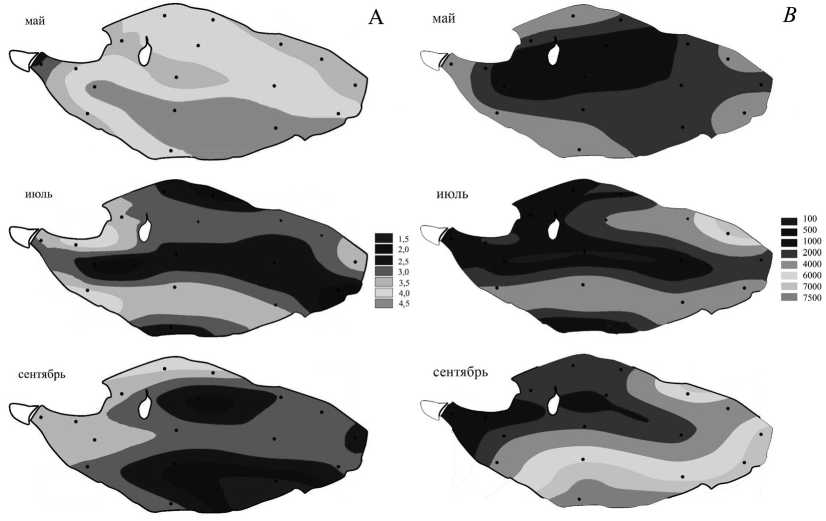

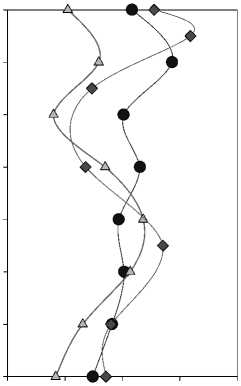

Вклад миксотрофов. В развитии инфузорий, содержащих симбионты, выявлены некоторые закономерности: весной оно начинается с западной части озера и летом смещается к восточной части. Вклад миксотрофов в общие характеристики сообщества минимален осенью, когда накапливается в толще воды значительное количество органического вещества. При этом пространственно они распределены тоже неравномерно: весной вклад выше в мелководной прибрежной части, летом и осенью в пелагической. Как оказалось, изменения пространственно-временного распределения доли миксотрофов (рис. 7А) следуют в противофазе с таким показателем, как сапробность воды (рис. 7В) и «картинки их распределения» часто «накладываются», за небольшим исключением, друг на друга (достоверная корреляция r = -0,43, при p < 0,05). Так, в сезонном аспекте осенью вклад миксотрофов минимален - сапробность максимальна. В мае области повышенной сапробности среды и пониженного вклада инфузорий с симбионтами были расположены в районе пелагических станций 2 и 15 (8 = 2,322,43). В июле зона относительно повышенной сапробности (8 = 1,92-2,16) формировалась вблизи области произрастания подводных макрофитов станции 12, 14, 16 и пелагической ст. 15, где доля миксотрофных инфузорий тоже невелика. И, наконец, обращает на себя внимание почти полное совпадение в сентябре областей повышенной сапробности и пониженной доли миксотрофов, охватывающих почти все прибрежные участки (8 = 2,15-2,59). Из литературы известно [2, 9], что доля миксотрофных организмов снижается по мере увеличения трофического статуса водоема. Учитывая данные др. авторов и собственные наблюдения, можно предположить, что такой показатель как доля

использовать для оценки экологического

миксотрофных

инфузорий возможно состояния водоема (экотопа и т.п.)

Рис. 7. Пространственно-временное распределение доли миксотрофных инфузорий (А) и сапроб-ности (В) воды в оз. Кандры-Куль в 2012 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исследованная в 2012 г. фауна инфузорий, по сравнению с 2010 г., была значительно дополнена (с 90 до 137 видов), благодаря более планомерному отбору проб с учетом сезонной динамики (май, июль, сентябрь), более полному охвату прибрежных зон и дробному исследованию акватории озера по нескольким трансектам. Тем не менее, видовое разнообразие инфузорий несколько снизилось за счет увеличения степени доминирования в 2012 г. Слабо выраженная вертикальная неоднородность распределения сообщества инфузорий ярче проявляется лишь осенью. Более выражена горизонтальная неоднородность распределения инфузорий по акватории. В течение сезона 2012 г. максимум видового разнообразия инфузорий смещается с мая по сентябрь с юго-востока озера на северо-запад. Изменение же численности инфузорий по акватории идет в противоположном направлении: с северо-запада на юго-восток. В целом увеличение вдвое количественного развития сообщества инфузорий, по сравнению с 2010 г., свидетельствует о наметившейся тенденции нарастания трофического уровня водоема. Выявлена обратная зависимость между показателями сапробности среды и долей миксотрофных инфузорий, что, вероятно, можно будет использовать в дальнейших исследованиях при оценке состояния водных экосистем.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Природного Парка «Кандры-Куль» (договоры № 01/12 от 01.12.2012 и № 08/12 от 20.12.2012 г.).

Список литературы Инфузории озера Кандры-Куль (респ. Башкортостан): состав, пространственное распределение, сезонная динамика и экологическое состояние водоема по данным их сообщества

- Быкова С.В., Жариков В.В. Сообщества свободноживущих инфузорий озера Кандры-Куль (республика Башкортостан)//Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2011. № 25. С. 497-506.

- Горбунов М.Ю. Миксотрофия как экологическая стратегия в водных экосистемах//Теоретические проблемы экологии и эволюции (Четвертые Любищевские чтения). Тольятти: ИЭВБ РАН, 2005.С. 72-81.

- Жариков В.В., Горбунов М.Ю., Уманская М.В., Краснова Е.С. Выявление тенденции и характера межсезонной пространственно-временной изменчивости абиотических (физических и гидрохимических) параметров водной толщи и трофического статуса оз. Кандры-Куль в 2012 г.//Отчет по НИР № 07/12 от 10.12.2012г. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2013. 59 с.

- Жариков В.В., Горбунов М.Ю., Уманская М.В., Тарасова Н.Г., Быкова С.В., Мухортова О.В., Шерышева Н.Г., Буркова Т.Н., Краснова Е.С., Поветкина Л.П., Ракитина Т.А., Андреева В.А. Проведение гидробиологических исследований планктонных сообществ бактерий, простейших (инфузорий) и водорослей (фитопланктона) озера Кандры-Куль в 2012 г.//Отчет по НИР № 01/12 от 01.12.2012. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2013. 136 с.

- Жариков В.В., Горбунов М.Ю., Уманская М.В., Тарасова Н.Г., Быкова С.В., Мухортова О.В., Шерышева Н.Г. Анализ состояния оз. Кандры-Куль в 2012 г. по данным о физико-химических параметрах среды и развитии планктонных сообществ гидробионтов//Отчет по НИР № 08/12 от 20.12.2012 Тольятти: ИЭВБ РАН, 2013. 91 с.

- Уманская М.В. Высшая водная растительность оз. Кандры-Куль. Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2014. Т. 23, № 2. С. 141-145.

- Carlson R.E. A trophic state index for lakes. Limnol. Oceanogr. 1977. V. 2, No. 2. P. 361-369.

- Foissner W., Berger H., Schaumdurg J. Identification and Ecology of Limnetic Plancton Ciliates//Informationsberichte des Bayern. Hf. 3/99. Munchen: Landesamtes für Wasserwirtschaft, 1999. 793 p.

- Wetzel R.G. Limnology. W.B.Saunders Co, Philadelphia-London-Toronto, 1975. 743 p.