Инфузории озера Раифское (Волжско-Камский биосферный заповедник)

Автор: Быкова С.В., Жариков В.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Итоги научных исследований

Статья в выпуске: 3 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

В работе приведены данные по изучению в заповедном оз. Раифском важной группы планктонного сообщества - инфузорий. Выявлено 94 вида. Показано, что видовой состав богаче и видовое разнообразие выше в сообществе инфузорий, развивающихся в зарослях макрофитов (58% всех зарегистрированных в водоеме видов инфузорий встречено только здесь). Однако численность и биомасса инфузорий в зарослях макрофитов ниже, чем в пелагиали. Проникновение видов изначально разной биотопической принадлежности в сообщество инфузорий в зарослях высшей водной растительности делает его структуру сложнее и разнообразней в таксономическом, видовом, трофическом и экологическом плане. Установлено, что сильнее отличаются по составу фауны от сообщества инфузорий пелагиали сообщества инфузорий, развивающихся в погруженных водных растениях. Таким образом, в изучении биоразнообразия гидробионтов водоема в целом важно уделять внимание исследованию сообществ инфузорий как пелагической, так и зарослевой частей водоема.

Инфузории, биоразнообразие, планктон, пелагиаль, перифитон, сообщества высших водных растений

Короткий адрес: https://sciup.org/148313226

IDR: 148313226 | УДК: 574.583:593.17

Текст научной статьи Инфузории озера Раифское (Волжско-Камский биосферный заповедник)

Материал обобщен в таксономической системе Смолла и Линна (Small and Lynn, 2000). Индексы сапробности ряда видов инфузорий-индикаторов скорректированы по: Foissner (1988).

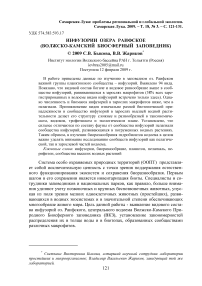

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ

Оз. Раифское является центральным звеном единой гидросистемы, объединяющей поверхностные воды (р. Сумка и ее приток р. Сер-Булак и озера в их долинах) Раифского участка ВКЗ и его охранной зоны (рис. 1). Это достаточно крупный водоем: по данным 1995 г. его максимальная глубина - 19,6 м, площадь зеркала озера – 31,9 га, но эти показатели постепенно уменьшаются из-за наносов взвешенных частиц р. Сумкой и ее притоком (Унковская и др., 2002). Глубина озера в месте отбора проб – 17,5 м, площадь зарастания водоема высшей водной растительностью составляет примерно 7-10% (устное сообщение Е. Унковской)

Рис. 1. Район исследований

Прозрачность воды варьирует от 0,3 м до 0,8 м. Температурный и газовый режимы озера соответствуют режиму глубоких стратифицированных водоемов. Летом температурный скачок отмечается между 3-4 м и 6 м, оксиклин – между 1,5 и 4 м. Градиент температуры в зоне скачка достигает 5,8-7,4° С на один метр, градиент кислорода в зоне оксиклина – 10,2 мг/м3 на 1 м (Уманская и др., 2007). Вода в озере кальций-гидрокарбонатного типа, средней минерализации, по общей жесткости относится к категории мягкой и умеренно-жесткой (Унковская и др., 2002). pH среды колеблется от 6,9 в придонных слоях до 8,2-8,7 в поверхностных слоях воды. Трофический статус по биомассе фитопланктона оценивается как меняющийся от олиго- до высокоэвтрофного (Палагушкина и др., 2002).

Исследования простейших на водоемах ВКЗ, в том числе и инфузорий, ранее никогда не проводились, в то время как первые упоминания о зоопланктоне относятся к 1921 г. С 1983 года изучение видового состава и количественных характеристик сообществ фитопланктона, зоопланктона и зообентоса оз. Раифское является частью экологического мониторинга (программа «Летопись природы») водоемов заповедника (Деревенская и др., 2002; Палагушкина и др., 2002; Унковская и др., 2002). В дополнение к ней ИЭВБ РАН в 2006-2007 гг. были осуществлены также первые исследования фитопланктона (Тарасова, 2008) и зоопланктона (Мухортова, 2008) зарослевой части водоема.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Таксономическое и видовое разнообразие. В результате наших исследований в оз. Раифское было зарегистрировано около 94 видов инфузорий (табл. 1), из которых 2 вида пока не удалось идентифицировать даже до рода. Выявленные инфузории относятся к 2 подтипам, 8 классам, 11 подклассам, 22 отрядам, 42 семействам, 61 роду.

В планктоне пелагической части озера зарегистрировано 43 вида, в планктоне зарослей макрофитов – 49 видов, в перифитоне (на стеклах обрастания и на естественных субстратах) – 28 видов (табл. 1). Удельное число видов (количество видов в отдельных пробах) на разных глубинах в пелагиали в 2006 г. варьирует от 2 до 17 (в среднем, 11 видов), в планктоне зарослей различных макрофитов – от 15 до 27 видов (в среднем, 20 видов), т. е. α-разнообразие сообщества инфузорий в зарослях макрофитов в 1,8 раза выше пелагического.

Это соотношение сохраняется и для β-разнообразия пелагического (27 видов со всех горизонтов в толще воды) и «зарослевого» (49 видов во всех исследованных в озере макрофитах) сообществ. Индекс видового разнообразия Шеннона (табл. 2) также выше в сообществе зарослевой части инфузорий (2,78-4,03). Лишь для сообщества инфузорий в зарослях кубышки (2,51), данный показатель близок к показателю пелагического планктона (2,52). Из 65 видов инфузорий, зарегистрированных в планктоне в 2006 г., 38 видов (58%) встречены только в зарослях макрофитов, 17 (26%) – только в пелагиали и 10 видов (15%) были общими для этих биотопов.

В пелагической части озера выявлено 27 эупланктонных видов инфузорий планктона, 5 перифитонных (эпифитных), 4 бентосных вида. Эпифитные виды, встречающиеся в пелагическом планктоне, представлены, в основном, Suctoria и Peritricha, сидящими на планктонных водорослях ( Microcystis, Ana-baena, Scenedesmus ) и ракообразных ( Daphnia ). Бентосные виды в планктоне оз. Раифское – сапропельные виды р. Brachonella, Metopus , поднимающиеся в вышележащие (вплоть до глубины 4 м) анаэробные слои толщи.

В сообществе макрофитов формируется комплекс подвижных форм инфузорий, промежуточный между сообществом планктона, перифитона и бентоса. Среди зарослей макрофитов зарегистрировано 28 эупланктонных видов инфузорий, 20 перифитонных, 1 бентосный вид. Большое число перифитон-ных видов в планктоне зарослей макрофитов обусловлено наличием твердого субстрата (листья, стебли растений).

Таблица 1

Видовой состав инфузорий оз. Раифское

|

№№ |

Экологические группы |

Планктон |

Перифитон |

||||||

|

Биотоп Видовой состав |

Заросли макрофитов |

Пела-гиаль |

Заросли + пела-гиаль |

||||||

|

н u я я о я к о го Я О & я н о о ч Рч |

=я S я н о я я о я о н н о d & |

а ю и |

и я я н о я я о о & |

40 о о Г1 |

о о Г1 |

40 О о Г1 |

о о Г1 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Тип CILIOPHORA Doflein, 1901 |

|||||||||

|

П/тип POSTCILIODESMATOPHORA |

|||||||||

|

Кл. KARYORELICTEA Corliss, 1974 |

|||||||||

|

1. |

Loxodes striatus (Engelmann, 1862) |

+ |

|||||||

|

Кл. HETEROTRICHEA Stein, 1859 |

|||||||||

|

2. |

Stentor roeseli Ehrb., 1835 |

+ |

|||||||

|

3. |

Folliculina boltoni Kent, 1881 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

П/тип INTRAMACRONUCLEATA Lynn, 1996 |

|||||||||

|

Кл. SPIROTRICHEA Butschli, 1889 |

|||||||||

|

4. |

Aspidisca cicada (O.F.Muller, 1786) |

+ |

+ |

||||||

|

5. |

A. lynceus (O.F.Muller, 1786) |

+ |

|||||||

|

6. |

Chaetospira remex (Hudson, 1875) |

+ |

+ |

||||||

|

7. |

Codonella cratera (Leidy, 1887) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

8. |

Euplotes sp. |

+ |

|||||||

|

9. |

Halteria grandinella (O.F. Muller, 1773) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

10. |

Pelagohalteria viridis (Fromentel, 1876) Foissner, Skogstad & Pratt, 1988 |

+ |

+ |

||||||

|

11. |

Limnostrombidium viride (Stein, 1867) Krainer, 1995 |

+ |

+ |

||||||

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

||

|

12. |

Limnostrombidium pelagicum (Kahl, 1932) Krainer, 1995 |

+ |

+ |

||||||||

|

13. |

Oxytricha sp. |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

14. |

Pelagostrombidium fallax (Zacharias, 1895) Krainer, 1991 |

+ |

+ |

||||||||

|

15. |

Rimostrombidium humile (Penard, 1922) Petz & Foissner, 1992 |

+ |

+ |

||||||||

|

16. |

Rimostrombidium lacustris (Foissner, Skogstad & Pratt, 1988) Petz & Foissner, 1992 |

+ |

+ |

||||||||

|

17. |

Stichotricha aculeata Wrzesniowski., 1870 |

+ |

+ |

||||||||

|

18. |

Strobilidium caudatum (Fromentel, 1876) |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

19. |

Stylonychia mytilus (Ehrb., 1838) complex |

+ |

|||||||||

|

20. |

Tintinnidium fluviatile (Stein, 1863) |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

21. |

Tintinnopsis cylindrata Kof. & Cam., 1892 |

+ |

+ |

||||||||

|

22. |

Uroleptus piscis (Mull.) Ehrb., 1831 |

+ |

|||||||||

|

23. |

Carchesium polypinum Linnaeus, 1758 |

+ |

|||||||||

|

24. |

Cinetochilum margaritacium Perty, 1852 |

+ |

+ |

||||||||

|

Sedis mutabilis в п/типе Intramacronucleata |

|||||||||||

|

25. |

Brachonella spiralis (Smith, 1897) |

+ |

+ |

||||||||

|

26. |

Brachonella sp. |

+ |

+ |

||||||||

|

27. |

Metopus es (O.F. Muller, 1776) |

+ |

|||||||||

|

28. |

Metopus sp. 1 |

+ |

|||||||||

|

29. |

Metopus sp. 2 |

+ |

|||||||||

|

30. |

Metopus sp. 3 |

+ |

|||||||||

|

Кл. LITOSTOMATEA Small & Lynn, 1981 |

|||||||||||

|

31. |

Acaryophrya sphaerica Foissner, 1983 |

+ |

+ |

||||||||

|

32. |

Amphileptus pleurosigma (Stokes, 1884) |

+ |

|||||||||

|

33. |

Askenasia acrostomia Krain.& Foissn., 1990 |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

34. |

A. chlorelligera Krainer & Foissner, 1990 |

+ |

+ |

||||||||

|

35. |

Chaenea teres (Dujardin, 1841) |

+ |

+ |

||||||||

|

36. |

Enchelys pupa (O.F.Muller, 1786) |

+ |

|||||||||

|

37. |

E. simplex Kahl, 1926 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

38. |

Lacrymaria olor (O.F. Muller, 1786) |

+ |

|||||||||

|

39. |

Lacrymaria sp. |

+ |

|||||||||

|

40. |

Lagynophrya acuminata Kahl, 1935 |

+ |

+ |

||||||||

|

41. |

Litonotus crystallinus ( Vuxanovici, 1960) |

+ |

|||||||||

|

42. |

L. cygnus (O.F.Muller, 1773) |

+ |

+ |

||||||||

|

43. |

Spathidium viride Kahl, 1926 |

+ |

+ |

||||||||

|

44. |

Spathidium spathula (O.F.Muller, 1773) |

+ |

|||||||||

|

45. |

Spathidium sp. 1 |

+ |

+ |

||||||||

|

46. |

Spathidium sp. 2 |

+ |

|||||||||

|

47. |

Trachelius ovum (Ehrenberg, 1831) |

+ |

|||||||||

|

48. |

Trachelophyllum vestitum (Stokes, 1884) |

+ |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Кл. PHYLLOPHARYNGEA de Puytorac et al., 1974 |

|||||||||

|

49. |

Chilodonella uncinat a (Ehrenberg, 1838) |

+ |

|||||||

|

50. |

Chilodonella sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

51. |

Gastronauta membranaceus Engelmann, 1875 |

+ |

+ |

||||||

|

52. |

Metacineta cuspidata (Kellicott, 1885) |

+ |

|||||||

|

53. |

M. longipes var.septimfida Rieder, 1985 |

+ |

|||||||

|

54. |

M. mystacina v. brevipes Sand, 1900 |

+ |

|||||||

|

55. |

Trithigmostoma cucullulus (O.F.Mull.,1786) |

+ |

|||||||

|

Кл. NASSOPHOREA Small & Lynn, 1981 |

|||||||||

|

56. |

Furgasonia trichocystis (Stokes, 1894) |

+ |

|||||||

|

57. |

Nassula sp. |

+ |

+ |

||||||

|

Кл. PROSTOMATEA Schewiakoff, 1896 |

|||||||||

|

58. |

Coleps hirtus viridis Ehrenberg, 1831 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

59. |

Holophrya sp. |

+ |

|||||||

|

60. |

Lagynus elegans (Engelmann, 1862) |

+ |

|||||||

|

61. |

Urotricha gen. sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Кл. OLIGOHYMENOPHOREA de Puytorac et al., 1974 |

|||||||||

|

62. |

Lembadion bullinum Perty, 1852 |

||||||||

|

63. |

Ophryoglena sp. 1 |

+ |

+ |

||||||

|

64. |

Ophryoglena sp. 2 |

+ |

|||||||

|

65. |

Paramecium bursaria (Ehrb.,1831) |

+ |

|||||||

|

П/кл. Peritrichia Stein, 1859 |

|||||||||

|

66. |

Astylozoon sp. |

+ |

|||||||

|

67. |

Carchesium polypinum Linnaeus, 1758 |

+ |

|||||||

|

68. |

Cinetochilum margaritacium Perty, 1852 |

+ |

+ |

||||||

|

69. |

Cothurnia annulata Stokes, 1885 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

70 |

Ctedoctema acanthocrypta Stokes, 1884 |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

71. |

Cyclidium citrullus Cohn, 1865 |

+ |

+ |

||||||

|

72. |

Cyclidium glaucoma (O.F.Mull., 1773) |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

73. |

Epistylis procumbens Zacharias, 1897 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

74. |

Epistylis sp. |

+ |

+ |

||||||

|

75. |

Haplocaulus anabaena (Stiller, 1940) |

+ |

|||||||

|

76. |

Opercularia nutans (Ehrb., 1831) |

+ |

|||||||

|

77. |

Ophrydium versatile Muller, 1786 |

+ |

+ |

||||||

|

78. |

Platycola decumbens (Ehrb., 1830) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

79. |

Vorticella spp. (<30 мкм) |

+ |

|||||||

|

80. |

Vorticella natans (F.Fremiet, 1924) |

+ |

|||||||

|

81. |

V. campanula Ehrb., 1831 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

82. |

V. convallaria (Linnaeus, 1758) |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

83. |

V. octava complex Stokes, 1885 |

+ |

|||||||

|

84. |

Vorticella sp. 1 (на Anabaena) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

85. |

Vorticella sp. 2 (на Daphnia) |

+ |

|||||||

|

86. |

Vorticella sp.3 (на Scenedesmus) |

+ |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

87. |

Vorticella sp. 4 (на Microcystis) |

+ |

|||||||

|

88. |

Vaginicola crystallina Entz., 1884 |

+ |

+ |

||||||

|

89. |

V. tincta Ehrenberg, 1830 |

+ |

|||||||

|

90. |

Zoothamnium arbuscula (Ehrb., 1831) |

+ |

+ |

||||||

|

91. |

Z. hentscheli Kahl, 1935 |

+ |

|||||||

|

92. |

Zoothamnium sp. |

+ |

|||||||

|

93. |

Неидентифицированные до рода Ciliatа 1 |

+ |

+ |

||||||

|

94. |

Неидентифицированные до рода Ciliatа 2 |

+ |

+ |

||||||

|

Итого: |

15 |

28 |

15 |

23 |

27 |

33 |

21 |

19 |

|

|

49 |

43 |

28 |

|||||||

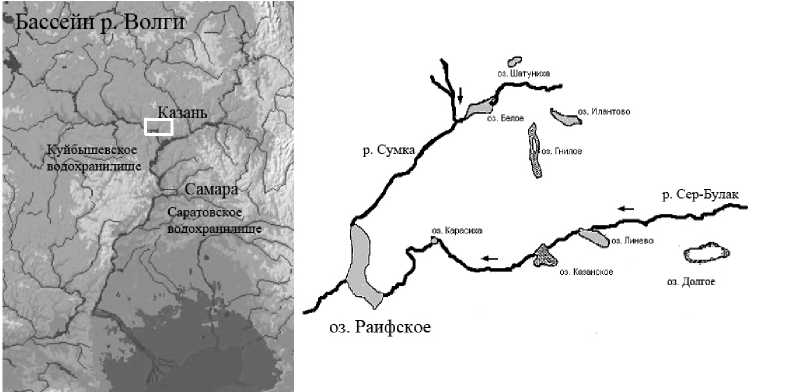

Сходство фауны фитофильных инфузорий с фауной пелагиали в целом составляет 32% (только поверхностного слоя пелагиали – 43%), с фауной инфузорий перифитона (со стекол обрастаний) – 20%, Наибольшим сходством (53,8%) с фауной пелагической части и наименьшим с фауной перифитона (11,4%) характеризуется сообщество инфузорий в зарослях кубышки – высшего водного растения с плавающими листьями. Возможно, это обусловлено тем, что заросли кубышки хорошо промываются и имеют меньшую, по сравнению с погруженными растениями, площадь зарастания. Погруженные растения с мелкими листьями (рдесты, роголистник), напротив, предоставляют бόльшую площадь для обрастания организмам, что, соответственно, приводит к развитию бόльшего количества видов инфузорий-обрастателей в образуемых ими сообществах. Кроме того, плотные заросли, часто образуемые погруженными растениями, вероятно, способствуют формированию локальных сообществ инфузорий. Вследствие этого коэффициент сходства фауны инфузорий зарослей рдестов и роголистника с пелагической фауной ниже (15%-39%), чем в зарослях кубышки, а с фауной перифитона – выше (20%-22%). Кластерный анализ сходства фауны показал, что сообщества инфузорий планктона и перифитона явно обособлены друг от друга (рис. 2). В составе планктона в отдельные группы выделяются сообщества, развивающиеся в пе-лагиали и зарослях кубышки, с одной стороны, и погруженных макрофитах (рдесты и роголистник), с другой.

Доминанты пелагиали . В поверхностном слое по численности преобладают Vorticella sp. (на Anabaena), Askenasia sp. с зоохлореллами. У верхней границы оксиклина, максимумы численности образуют Vorticella sp, Enchelys sp., Codonella cratera , у нижней – миксотроф Coleps hirtus viridis . В анаэробной зоне доминируют по численности мелкие инфузории-бактериофаги. По биомассе в поверхностных слоях доминирует Epistylis procumbens , Nassula sp., Rimostrombidium lacustris , Ophryoglena sp. 1, а в анаэробной зоне – Metopus sp. 2, Codonella cratera .

Доминанты инфузории в зарослях макрофитов. По численности преобладают Vorticella sp. 1 (на Anabaena), V. campanula Ehrb., 1831, Codonella cratera, Cyclidium citrullus, а по биомассе – Folliculina boltoni, Litonotus cygnus, Strobilidium caudatum, Ophryoglena sp. 1 и sp. 2. Кроме того, при исследовании сообщества инфузорий зарослей рдеста пронзеннолистного и роголистника, в планктонных пробах нами обнаружены взрослые особи пресновод- ной Folliculina boltoni, ведущей обычно исключительно прикрепленный образ жизни. На домиках фолликулин сохранялся хорошо различимый даже без предварительного окрашивания прикрепительный слой («клей», collectoderm). Появление фолликулин в планктоне отмечалось в период массового развития F. boltoni на стеклах обрастания, где его численность была максимальной за все время исследований – 343 тыс. экз./м2. В зарослях других видов макрофитов находок F. boltoni не отмечалось. Факт присутствия фолликулин в планктонных пробах зарослевого планктона важен тем, что косвенно указывает на возможный характерный природный субстрат (рдест, роголистник) обитания F. boltoni в бассейне Волги.

п л а н к т о н

Рис. 2. Дендрограмма сходства сообществ инфузорий

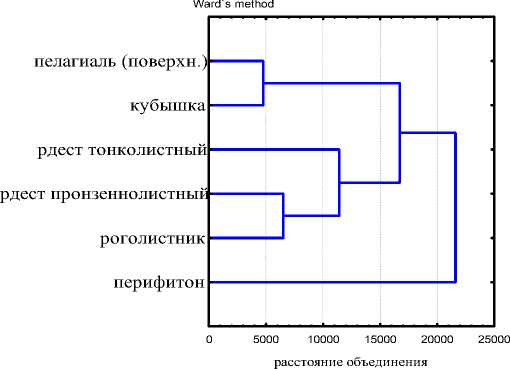

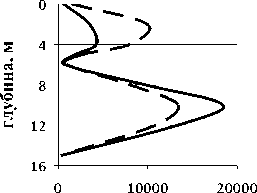

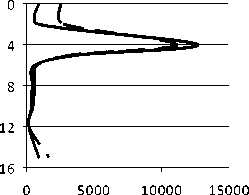

Количественное развитие . Сравнительный анализ количественных параметров развития сообщества инфузорий пелагической части водоема в 2006 и 2007 гг.. показал, одновременно с увеличением количества видов, наблюдается снижение общей численности в 2,5 раза, биомассы – в 2,4 в 2007 г. (рис. 3А).

АВ

2006 2007 2006 г . 2007 г.

Рис. 3. Показатели количественного развития пелагического сообщества инфузорий в 2006-2007 гг.: А - общее количество видов (n), общая численность (N, тыс. экз./м3), биомасса (В, мг/м3); В - вертикальное распределение (N, B).

N общ В общ.*100

Максимумы численности (18414 тыс. экз./м3) и биомассы (153,4 мг/м3) регистрировались в 2006 г. на 10 м, в 2007 г. – на 4 м (соответственно, 12669 тыс. экз./м3 и 111,8 мг/м3) (рис. 3В).

В целом, за небольшим исключением, численность и биомасса инфузорий в зарослях макрофитов (N = 347 - 406 тыс. экз/м3 и В = 8,2 – 14,5 мг/м3) ниже, чем в пелагиали (табл. 2). Возможно, это связано с наличием пищевой конкуренции либо выеданием инфузорий массой развивающихся фитофиль-ных ракообразных, коловраток и мальков рыб.

Таблица 2

численность, тыс. экз./м3

пелагиаль макрофиты

биомасса, мг/м3

пелагиаль макрофиты

Показатели развития инфузорий планктона в разных биотопах оз. Раифского в 2006 г.

|

биотоп |

Параметры |

||||||

|

n |

я |

N общ |

В общ |

P/B сут. |

W |

S |

|

Пелагиаль

|

0 м* |

11 |

2,51 |

603,9 |

14,7 |

2,25 |

0,024399 |

1,55 |

|

2 м |

12 |

1,98 |

3478,2 |

99,0 |

1,64 |

0,028454 |

1,53 |

|

4 м |

10 |

1,60 |

4286,7 |

80,2 |

1,03 |

0,018713 |

1,78 |

|

5 м |

12 |

2,05 |

2039,4 |

28,7 |

0,82 |

0,014089 |

1,66 |

|

6 м |

11 |

2,22 |

679,8 |

9,8 |

0,73 |

0,014403 |

2,44 |

|

8 м |

17 |

0,59 |

9655,8 |

79,5 |

0,70 |

0,008231 |

2,39 |

|

10 м |

10 |

0,15 |

18414,0 |

134,2 |

0,73 |

0,007290 |

1,98 |

|

12 м |

15 |

0,34 |

13404,6 |

108,7 |

0,65 |

0,008113 |

3,12 |

|

15 м |

2 |

0,06 |

435,6 |

3,0 |

0,58 |

0,007000 |

- |

|

Заросли макрофитов |

|||||||

|

Рдест пронзеннолист. |

16 |

2,78 |

346,5 |

14,56 |

1,64 |

0,042009 |

2,16 |

|

Рдест тонколистный |

27 |

4,03 |

1118,7 |

80,02 |

1,33 |

0,071253 |

2,43 |

|

Кубышка |

15 |

2,52 |

405,9 |

8,24 |

2,19 |

0,020305 |

2,18 |

|

Роголистник |

22 |

3,14 |

376,2 |

12,24 |

1,80 |

0,032350 |

1,90 |

Обозначения: n – число видов; н – индекс Шеннона, бит; N – общая численность, тыс. экз./м3; В – общая биомасса, мг/м3; W – средний индивидуальный вес особи, мг/м3; S – индекс сапробности среды; * - жирным шрифтом выделены сравниваемые показатели/ в альгофаги ■ бактериодетритофаги миксотрофы в неселективы и хищники

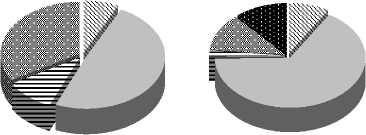

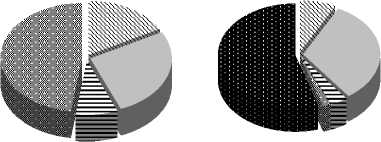

Рис. 4. Трофическая структура сообществ инфузорий в различных биотопах

Трофическая структура сообществ инфузорий пелагической и заросле-вой частей водоема различается. Особенностью сообществ инфузорий, развивающихся в зарослях макрофитов, является появление (в пелагической части их нет) хищников (до 11,5% от общей численности и 48% от общей биомассы), что указывает на усложнение трофической структуры данных сообществ.

На фоне этого снижается, по сравнению с сообществом пелагиали, вклад неселективных всеядов (с 33% до 12% по численности и с 48% до 1,2% по биомассе) и миксотрофов (с 10% до 2% (по N) и с 8% до 3% (по В)). Снижение доли от общих N и В последних обусловлено, возможно, худшими световыми условиями.

Размерная структура : в зарослях зарегистрировано больше крупных видов, о чем косвенно свидетельствуют больший, чем в сообществе инфузорий пелагиали средний индивидуальный вес и меньший Р/B-коэффициент (табл. 2).

Диапазон изменений индекса сапробности среды, определенный по численности инфузорий-индикаторов больше в пелагической части: от 1,55 (олиго-β-мезосапробная зона) на поверхности, до 3,12 (полисапробная зона) в придонных слоях (табл. 2). В макрофитах уровень органического загрязнения выше, чем в поверхностном горизонте пелагиали, о чем свидетельствуют индексы сапробности 2,16-2,43, соответствующие β-α-мезосапробной зоне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в оз. Раифское максимальное разнообразие инфузорий характерно для зарослей макрофитов, где обнаружено 73% всех выявленных видов, а 58% – только в зарослях макрофитов. Специфичность фауны отдельного водоема, вероятно, в значительной степени определяется именно фитофильной фауной, что необходимо учитывать в исследованиях. Наличие в толще воды среди высшей водной растительности видов инфузорий с явно разной биотопической принадлежностью делает структуру сообщества сложнее и разнообразней в таксономическом, трофическом и экологическом плане. Из этого следует важное обстоятельство: оценка биологического разнообразия инфузорий и других групп гидробионтов водоема лишь по видовому составу пелагической части водоема, без учета фауны его зарослевой части (с сильно варьирующей площадью развития) – некорректна и неправомерна.

Список литературы Инфузории озера Раифское (Волжско-Камский биосферный заповедник)

- Деревенская О.Ю., Унковская Е.Н., Мингазова Н.М., Павлова Л.Р. Структура сообществ зоопланктона озер Раифского участка Волжско-Камского заповедника и его охранной зоны // Тр. Волжско-Камского государственного природного заповедника. 2002. Вып. 5. С. 52-70.

- Жариков В.В. Кадастр свободноживущих инфузорий водохранилищ Волги. Тольятти, 1996. 76 с.

- Мухортова О.В. Сообщества зоопланктона пелагиали и зарослей высших водных растений разнотипных водоемов Средней и Нижней Волги. Автореф. дис. … канд. биол. наук. Тольятти, 2008. 22 с.

- Палагушкина О.В., Бариева Ф.Ф., Унковская Е.Н. Видовой состав, биомасса и продуктивность фитопланктона озер Раифского участка Волжско-Камского заповедника и его охранной зоны // Тр. Волжско-Камского государственного природного заповедника. 2002. Вып. 5. С.37-52.

- Тарасова Н.Г. Водоросли биоценозов высших водных растений озер Волжско-Камского заповедника // Природное наследие России в 21 веке. Материалы II международной научно-практической конференции. Башкирский государстенный анрарный университет, 25-27 сентября 2008 г. С. 380-384.

- Уманская М.В., Горбунов М.Ю., Унковская Е.Н. Бактериопланктон озер Раифы (Татарстан, Россия) // Изв. Самар. НЦ РАН, 2007. С. 987-995.

- Foissner W. Taxonomic and nomenclatural revision of Sladacek's list of ciliates (Protozoa: Ciliophora) as indicators of water quality. Hydrobiologia, 166, 1988. P. 1-64.

- Small, Lynn Phylum Ciliophora Doflein,1901 // An Illustrated guide to the protozoa. Second edition / Lee J.J., Leedale G.F., Bradbury Ph.(eds.). Lawrence, Kansas: Allen Press. 2000. P. 371-675.