Инклюзивное развитие ресурсного региона

Автор: Поподько Галина Ивановна

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 1 (65), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается инклюзивное развитие ресурсного региона на примере Красноярского края. Актуальность исследования определяется сложившемся неравенством в распределении материальных благ между ресурсными и нересурсными регионами, благодаря чему качество и уровень жизни населения большинства регионов сырьевой специализации остается низким. Так, согласно Рейтингу качества жизни 2020, Красноярский край занимает лишь 38 место из 85. При этом вклад региона в развитие экономики страны является весомым. Это определяет необходимость применения новых показателей оценки социально-экономического развития территории, одними из которых являются показатели инклюзивности. Целью нашего исследования является оценка инклюзивности ресурсного региона для выявления наиболее «болевых» точек его социально-экономического развития. Для этого предлагается система показателей инклюзивного роста, основанная на использовании «Методики оценки инклюзивности экономик государств-членов Евразийского экономического союза» по пяти направлениям: «Экономический рост и занятость», «Инфраструктура», «Неравенство», «Образование», «Продолжительность жизни и здравоохранение», адаптированная к региональному развитию. Автором предлагается методика расчета интегрального показателя инклюзивности на региональном уровне.

Инклюзивное развитие, ресурсный регион, красноярский край, показатели инклюзивного роста, методика расчета интегрального показателя

Короткий адрес: https://sciup.org/143176164

IDR: 143176164

Текст научной статьи Инклюзивное развитие ресурсного региона

Сырьевой характер развития российской экономики сохранится, по мнению большинства специалистов, на долгие годы. Это связано с тем, что Россия обладает значительными запасами природных ресурсов, эффективное использование которых позволяет рассматривать их как драйвер экономического роста. Сырьевая экономика может быть «ресурсообеспеченной» и в этом своем качестве приобретает признаки конкурентного преимущества. От полноты обеспеченности минеральными ресурсами зависит возможность создания на этой основе самодостаточной модели экономического роста с ориентацией на внутренний и внешний рынки [2].

Общепринятым подходом отнесения секторов к ресурсным является методика Дж. Сакса и А. Уорнер. Согласно ей, ресурсными являются следующие отрасли: производящие топливные и нетопливные продукты первичного сектора (по классификации ООН это продукция сельского хозяйства и целлюлозно-бумажной промышленности, текстильные волокна, удобрения, руды цветных и черных металлов, добыча камня, песка и гравия, добыча угля, нефти и газа, передача электроэнергии, черная и цветная металлургия) [5]. Авторам принадлежит идея «ресурсного проклятия», которая нашла лишь частичное подтверждение, но определила необходимость выбора особого подхода к развитию регионов различной специализации — ресурсных и нересурсных.

Несмотря на широкое обсуждение темы «ресурсной» экономики как в российской, так и зарубежной литературе, до сих пор нет единого мнения по поводу того, какие регионы стоит относить к ресурсным. Наибольшее распространение получила методика оценки по доле вида экономической деятельности (ВЭД) «добыча полезных ископаемых» в валовом региональном продукте (ВРП) субъекта Федерации. Однако в настоящее время не сформировалось единого мнения по поводу количественных показателей такой доли.

Большинство исследователей предлагают оценить долю сырьевого сектора по сравнению со среднероссийским показателем. В этом случае, наибольшую точность в расчетах может дать так называемый «коэффициент локализации».

Коэффициент локализации представляет собой долю добывающей промышленности в ВДС, сопоставленную с такой же долей в среднем по стране:

где ДСДр – добавленная стоимость, созданная в добывающих отраслях региона; ВДСр – валовая добавленная стоимость, созданная во всех отраслях региона; ДСДс – добавленная стоимость, созданная в добывающих отраслях национальной экономики; ВДСс – валовая добавленная стоимость, созданная во всех отраслях национальной экономики. Если коэффициент локализации больше единицы, значит концентрация сырьевого сектора в экономике данного региона превышает национальную и его можно отнести к ресурсным регионам.

Согласно данной методике, по состоянию на 2019 г., «ресурсными» в России являются 24 региона.

Инклюзивное развитие: определение понятия и методы оценки

В последние годы наблюдается усугубление социального и экономического неравенства регионального развития, когда «богатые» природными запасами территории обеспечивают финансовую и экономическую стабильность страны, но при этом не имеют сопоставимого с нересурными регионами уровня социально-экономического развития. Сырьевым монополиям выгоднее добывать природные ресурсы и отправлять их на переработку в другие, более развитые регионы, либо экспортировать в зарубежные страны, чем вкладывать инвестиции в развитие глубокой переработки на территории добычи.

Нивелирование неравенства развития территорий выдвигает проблему изменения системы оценки социально-экономического развития регионов, заменив «традиционные» показатели экономического развития, основанные на расчете ВРП и ВРП на душу населения, на показатели инклюзивного роста, с помощью которых удастся расширить представление об экономическом росте и представить его с позиции распределения материальных и нематериальных благ для населения, устойчивого развития и соблюдения принципов экологической безопасности.

Несмотря на распространение теории «инклюзивности в последние годы и официальное использование индекса инклюзивного развития на межстрановом уровне, до сих пор нет четкого определения этого понятия. Здесь можно выделить три подхода.

Первый основан на представлении «инклюзивности» как соблюдение справедливости в распределении материальных и нематериальных благ. Например, R. Saman, J. Blanke, M. Drzeniek, G. Corrigan, под инклюзивным ростом понимают экономический рост, который направлен на справедливое распределение ресурсов, как материальных, так и нематериальных, в целях повышения благосостояния всего общества [12].

Второй подход предполагает, что инклюзивное развитие призвано обеспечить формирование «социальной экономики». Так, R. Hasmath под инклюзивным ростом и развитием понимает экономический рост, направленный на повышение благосостояния и снижение неравенства за счет прямого, равномерного и равноправного распределения богатства и благ среди населения, то есть развития социальной экономики [10].

Третий подход рассматривает инклюзивное развитие как понятие, близкое к устойчивому развитию. В своих работах M. Feshari, M. Valibeigi определяет инклюзивный рост как экономическую модель, направленную на создание и развитие сбалансированной социально-экономической системы с учетом социального равенства, окружающей среды и природных ресурсов [9].

Подобную позицию разделяют ряд российских ученых — А. Севастьянова, А. Токарев, В. Шмат [6]. Мы также считаем, что инклюзивность понятие близкое к устойчивому развитию, и, в доказательство этому, предлагаем ввести понятие «социальной устойчивости» [3]. Вместе с тем, устойчивость — лишь одно из состояний инклюзивного роста.

Определение инклюзивного развития предполагает разработку системы показателей его оценки. Наиболее известной является методика расчета инклюзивного роста экономики, представленная на Всемирном экономическом форуме в 2015 г, получившая свое дальнейшее развитие в докладе «The Inclusive Growth and Development Report 2017», представленном на ВЭФ в 2017 г. [13].

Согласно ей, инклюзивный рост оценивается по трем направлениям: рост и развитие, инклюзивность, справедливость к будущим поколениям и устойчивое развитие. Для каждого из выбранных направлений оценки эффективности инклюзивного развития предложена своя система показателей (таблица 1) [13].

Таблица 1 — Показатели оценки инклюзивного развития по методике ВЭФ

|

Рост и развитие |

Инклюзивность (вовлеченность) |

Справедливость к будущим поколениям |

|

ВВП на душу населения, долл. |

Медианный доход домохозяйства, долл. в день на душу населения |

Скорректированные чистые сбережения (% от валового национального дохода) |

|

Занятость, % |

Уровень бедности, % |

Парниковая интенсивность ВВП (килограммы выбросов CO 2 на доллар) |

|

Производительность труда, долл., ВВП на одного работника |

Коэффициент расслоения общества по доходам (от 0 до 100) |

Государственный долг (% от ВВП) |

|

Продолжительность жизни, лет |

Коэффициент расслоения общества по распределению богатства (от 0, то есть без неравенства, до 100) |

Коэффициент демографической нагрузки, % |

Источник: The Inclusive Growth and Development Report 2017

Данная методика, помимо частных показателей, предполагает расчет сводного индекса инклюзивного развития для различных стран. Для расчета индекса инклюзивного развития стран было выделено четыре группы по уровню доходов на основе показателя ВВП на душу населения:

-

• развитые страны (с доходом 17 тыс. долл. и выше);

-

• страны с уровнем развития «выше среднего» (с доходом от 6 до 17 тыс. долл.);

с страны с уровнем развития «ниже среднего» (с доходом от 1320 до 5999 долл.);

-

• страны с «низким уровнем развития» (с доходом менее 1320 долл.).

Помимо данного подхода к расчету инклюзивного развития, существует достаточно большое количество методик, разработанных крупными международными организациями [9]. Все они отличаются набором индикаторов оценки эффективности инклюзивного роста экономики, направлениями анализа и методами расчета.

Показатели оценки инклюзивности ресурсного региона

Несмотря на широкое обсуждение темы инклюзивного развития экономики на уровне стран, применение показателей оценки инклюзивности на региональном уровне не нашло широкого распространения. Более того, официально не существует ни одной методики, которая бы позволила рассчитать индекс инклюзивного развития для регионов. Однако в настоящее время в нашей стране существует немало работ, посвященных расчету инклюзивного развития для регионов РФ, в том числе ресурсных регионов.

Большинство исследователей адаптируют приведенную нами методику расчета инклюзивного развития к мезо уровню и проводят сравнение регионов по уровню инклюзивного роста. Здесь следует отметить работу Р. Шарафудинова, Д. Измайловой, Э. Ахметшина, в которой выделяется четыре группы регионов по уровню ВРП на душу населения, и сводный индекс инклюзивного развития рассчитывается для самой «многочисленной» группы со «средним» уровнем дохода. Несмотря на методологическое упрощение использования большинства показателей, которые не рассчитывается на уровне региона (скорректированные чистые сбережения, парниковая интенсивность ВВП, государственный долг и др.), был сделан вывод о росте социального неравенства и падении сводного индекса инклюзивности для большинства регионов [8].

Значительный вклад в адаптацию концепции инклюзивного развития на региональном уровне вносит работа ученых ИЭОПП СО РАН А. Севастьяновой, А. Токарева, В. Шмат

-

[6]. Она посвящена сравнительной оценке инклюзивности социально-экономического развития ресурсных регионов России. Авторы пишут: «Одна из целей оценки инклюзивности развития ресурсных регионов – выявление особенностей и общих характеристик таких регионов для формирования государственной региональной политики и совершенствования системы регулирования в минерально-сырьевом комплексе» [6, c.225].

Целью нашего исследования является оценка инклюзивности одного из ресурсных регионов России — Красноярского края для выявления наиболее «болевых» точек его социально-экономического развития, что послужит основанием для разработки мер социальной политики региональных органов власти.

Гипотезой исследования является доказательство того, что экономический рост ресурсного региона достигается за счет ущемления интересов населения в отношении качества и уровня его жизни.

Новизна исследования заключается в выборе и адаптация показателей инклюзивного развития региона, разработке методики расчета сводного индекса инклюзивного развития и шкалы его оценки на мезо уровне.

Красноярский край, как регион ресурсного типа, занимает особое место в экономическом развитии страны. Он относится к числу регионов, вносящих существенный вклад в развитие экономики РФ и Сибирского федерального округа.

Место и роль Красноярского края в экономическом развитии РФ и СФО представлены в табл. 2.

Таблица 2 — Место и роль Красноярского края в экономике России и Сибирского федерального округа (2019 г)

|

№ |

Показатель |

Российская Федерация |

Сибирский федеральный округ |

|

1. |

Доля численности населения |

1% |

16% |

|

2. |

Доля ВРП в общем объеме ВВП (2018 г) |

2% |

36% |

|

2. |

Доля инвестиций в основной капитал |

2% |

27% |

|

3. |

Доля объема отгруженной продукции собственного производства -добыча полезных ископаемых -обрабатывающие производства |

4% 3% |

28% 32% |

|

4. |

Доля поступления налогов, сборов и иных платежей в консолидированный бюджет |

3% |

69% |

Несмотря на отмеченный значимый вклад, социально-экономическое развитие самого региона остается достаточно низким. Так, оценка качества жизни населения, составленная рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» по 70 показателям и 10 направлениям (розничная торговля, доступность жилья, просроченные долги по кредитам, уровень «белых доходов», депозиты, социальная сфера, обеспеченность жильём, уровень образования, уровень медицины, климат), показывает, что Красноярский край занимает лишь 38 место из 85 (по состоянию на 2019 г.). В 2018 г. социально-экономическое положение региона было заметно хуже (край находился на 45 месте из 85). Среди регионов Сибирского федерального округа край занимает «второе» место по качеству жизни. Согласно результатам рейтинга, качество жизни выше только в Новосибирской области (регион занимает 22 место из 85) [4].

Следует отметить, что подобное положение несет самые негативные последствия: растет отток высококвалифицированных специалистов и молодежи из региона, падает рождаемость и естественный прирост населения, показатели эффективности труда ниже, чем в других регионах.

Реализуемая в Красноярском крае политика региональных органов власти направлена на то, чтобы исправить подобную ситуация. Принятая в 2018 г. «Стратегия социальноэкономического развития Красноярского края до 2030 г» содержит условия и принципы реализации концепции инклюзивного развития, когда на первое место ставятся условия и качество жизни человека. В Стратегии определено, что именно человек «станет главным объектом развития, а основополагающим принципом долгосрочной социальноэкономической политики станет приоритет социальных интересов, социального развития» [7]. Обращает на себя то, что первым разделом в Стратегии является раздел: «Край для жизни», где рассматриваются направления повышения уровня и качества жизни населения, улучшения демографической ситуации, организации здравоохранения, образования, развития других социальных отраслей. Специальный раздел Стратегии отведен решению вопросов экологии и носит название: «Чистый край для нынешнего и будущих поколений». Здесь предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение экологической безопасности, ликвидацию «вредных» производств, развитие экологически чистых сфер деятельности [7].

Вместе с тем, в настоящее время отсутствует комплексное представление о том, что должно быть приоритетом социально-экономического развития региона исходя из интересов населения, проживающего на его территории.

Для анализа инклюзивного развития экономики Красноярского края воспользуемся Методикой оценки инклюзивности экономик государств-членов Евразийского экономического союза [11]. Показатели оценки инклюзивного развития, предложенные в данной методике, легко адаптируются к региональному уровню. Применение настоящей методике, как сказано в документе, позволяет [11]:

-

• оценить цели по повышению уровня жизни населения;

-

с определить направления совершенствования социально-экономической политики для достижения устойчивого социально-экономического роста;

-

• получить альтернативную (отличную от оценки с использованием валового внутреннего продукта и производных от него показателей) оценку уровня экономического развития.

Методика содержит 40 показателей, сгруппированных в 5 блоков – «Бедность и неравенство», «Экономический рост и занятость», «Инфраструктура», «Образование», «Продолжительность жизни и здравоохранение» [11].

Для расчета инклюзивного развития Красноярского края нами была сформирована система показателей, исключающих их взаимную зависимость, по выделенным 5 блокам (таблица 3).

Таблица 3 — Показателя оценки инклюзивного развития ресурсного региона

Направления Показатели

|

Бедность и неравенство |

Коэффициент фондов |

Доля населения с денежным доходом ниже величины прожиточного минимума, % |

Денежные доходы в среднем на душу населения, долл США по биржевому курсу |

|

Экономический рост и занятость |

Производительность труда, ВРП/на одного занятого, тыс. руб. |

Уровень занятости населения, % |

Гендерный паритет среди безработных |

|

Инфраструктура |

Интернет на 100 человек, ед. |

Число абонентов мобильной связи на 100 человек, ед. |

|

|

Образование |

Коэффициент охвата начальным, общим и средним образованием, % |

Доля расходов консолидированного бюджета на образование, % |

Число учеников на 1 учителя, чел |

|

Продолжительность жизни и здравоохранение |

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет |

Число врачей на 10 000 человек населения |

Доля расходов консолидированного бюджета на здравоохранение, % |

Источник: Key Indicators for Asia and the Pacific 2014: Framework of Inclusive Growth Indicators, Special Supplement

Проанализируем каждое из направлений оценки инклюзивного развития Красноярского края за период 2015-2019 гг.

Неравенство

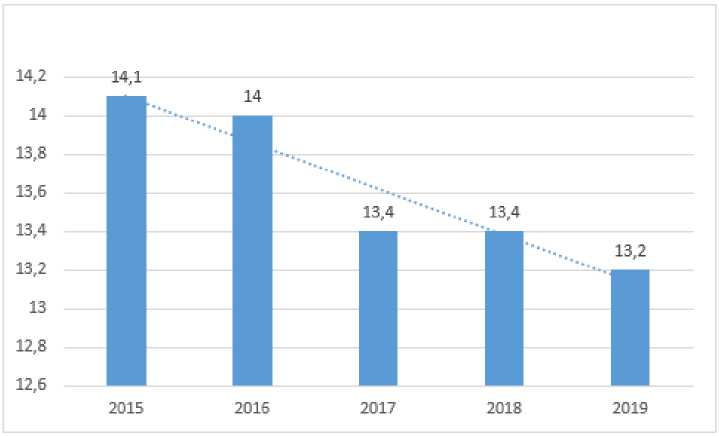

Одним из ключевых показателей оценки неравенства является коэффициент фондов — коэффициент дифференциации доходов, показывающий соотношение доходов 20% самых богатых, к доходам 20% самого бедного населения. Динамика изменения данного показателя представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Коэффициент фондов для населения Красноярского края

Как следует из рис. 1, расслоение населения по доходам в регионе является значительным, но в последние годы наметилась тенденция к сокращению этого разрыва. Это, в определяющей степени, связано с социальными мерами государства, направленными на повышение минимальной заработной платы, пенсий и пособий.

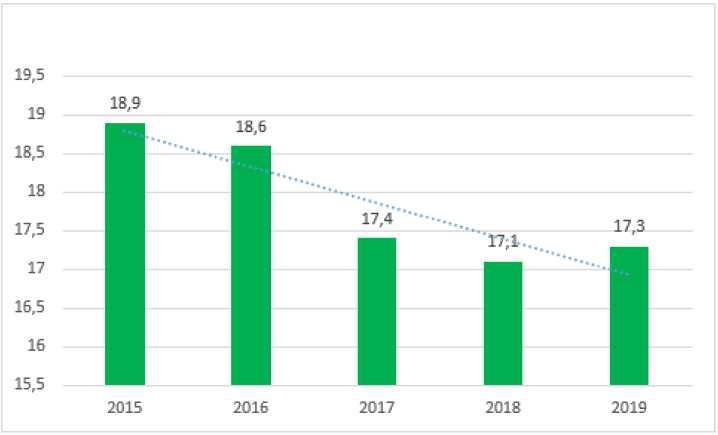

О сокращении неравенства в регионе свидетельствует показатель доли населения с доходами ниже прожиточного минимума (рис. 2).

Рисунок 2 – Доля населения Красноярского края с доходами ниже прожиточного минимума, %

Но, несмотря на сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума за период 2015-2019 гг. на 9%, в 2019 г. отмечен рост числа бедных, что является негативным явлением.

Одним из ключевых показателей оценки бедности и неравенства населения является годовой показатель денежных доходов на душу населения. Согласно рекомендациям Методики оценки инклюзивности экономики государств-членов Евразийского экономического союза, данный показатель рассчитывается в долларах США (по биржевому курсу) (рис.3).

Рисунок 3 — Денежные доходы в год в среднем на душу населения в Красноярском крае, долл. США

Как следует из анализа среднедушевых денежных доходов населения края в год, они имеют тенденцию к росту. Однако их уровень свидетельствует о том, что Красноярский край относится к регионам с уровнем развития «ниже среднего» [8].

Экономический рост и занятость

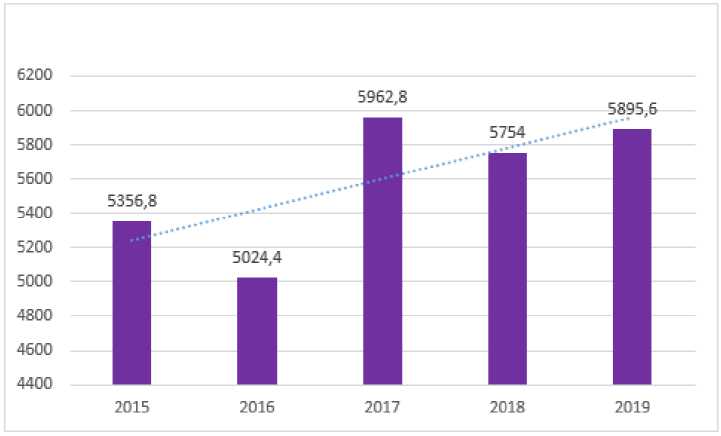

Одним из ключевых показателей оценки экономического роста региональной экономики является показатель производительности труда, рассчитанный как отношение ВРП на одного занятого (в текущих ценах). Анализ производительности труда в Красноярском крае показывает, что она растет, при этом темпы ее прироста в последние годы заметно возрастают (рис.4).

Рисунок 4 – Производительность труда в Красноярском крае (ВРП на одного занятого), тыс. руб.

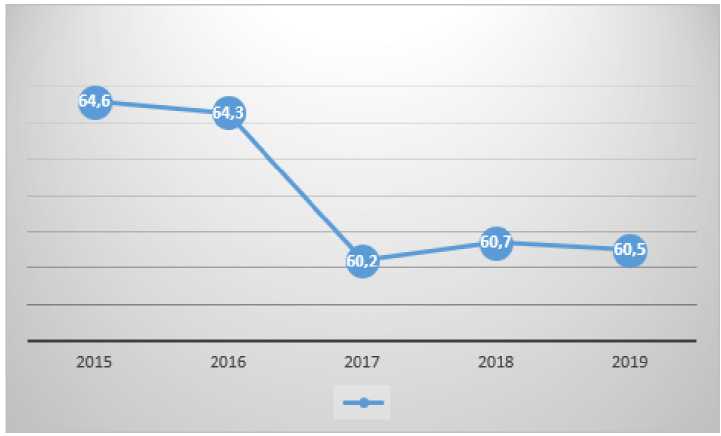

К числу показателей, характеризующий экономический рост в регионе, относится показатель уровня занятости населения, рассчитанный как процентное отношение численности занятого населения в возрасте 15 лет и старше к численности постоянного населения соответствующего возраста.

Анализ уровня занятости в экономике Красноярского края показывает, что наблюдается негативная тенденция его падения (рис. 5).

Сокращение занятости происходит, во-первых, за счет уменьшения «предложения рабочих мест» в производственных отраслях экономики, во-вторых, в связи с увеличением числа самозанятого населения, в-третьих – по причине «старения» населения, когда его численность в трудоспособном возрасте прирастает медленнее, чем население старшего возраста.

Рисунок 5 — Уровень занятости населения Красноярского края в трудоспособном возрасте, %

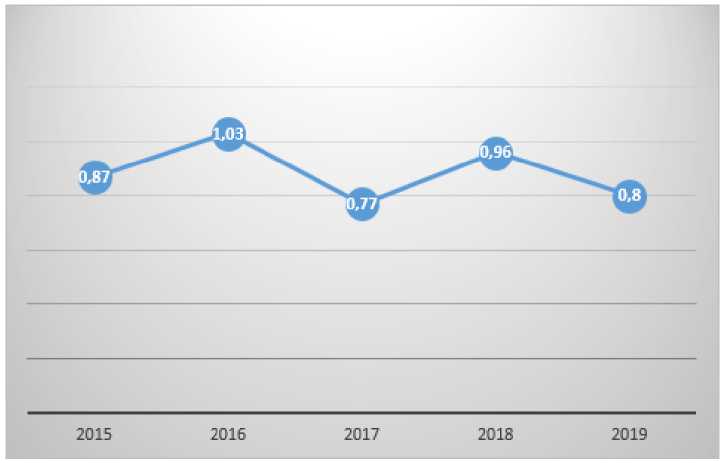

Одним из показателей, характеризующий состояние экономического развития региональной экономики, является гендерный паритет среди безработных, который рассчитывается как отношение уровня безработицы среди женщин к уровню безработицы среди мужчин. Для показателей паритета значение тем лучше, чем оно ближе к 1, и тем хуже, чем оно сильнее отличается от 1. Гендерный паритет среди безработных в Красноярском крае представлен на рис. 6.

Рисунок 6 — Гендерный паритет среди безработных в Красноярском крае

Гендерный паритет среди безработных в крае показывает, что уровень безработицы у мужчин выше (кроме 2016 г), чем у женщин. Это само по себе негативное явление, поскольку традиционно считается, что мужчина должен обеспечивать основной доход и содержать семью. Более того, уровень заработной платы у мужчин, как правило, на 1035% выше, чем у женщин. Это означает, что происходит сокращение основных сфер производства, где работают, в основном, мужчины.

Инфраструктура

Особенностью анализа инфраструктуры инклюзивного развития является ориентация на высокотехнологичные направления – мобильную связь и сеть Интернет. Уровень информационно-коммуникационной инфраструктуры характеризует возможности формирования цифровой экономики.

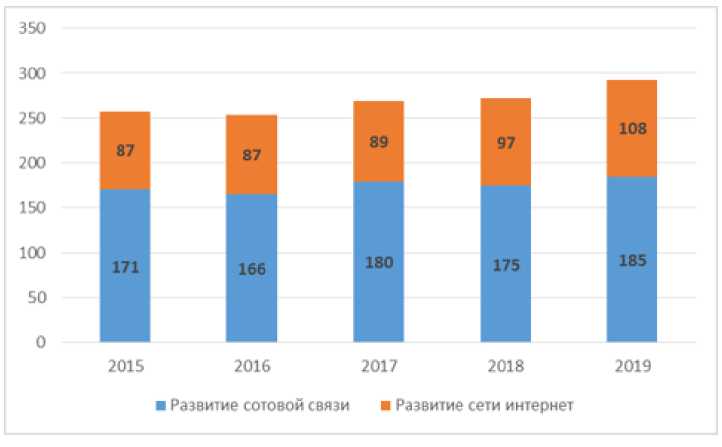

Развитие высокотехнологичной инфраструктуры, рассчитанной по числу абонентских устройств сотовой связи и абонентов широкополосного доступа к сети Интернет в расчете на 100 чел. в Красноярском крае, представлено на рис. 7.

Рисунок 7 – Число абонентов сотовой связи и абонентов широкополосного доступа к сети Интернет в расчете на 100 чел. населения Красноярского края

Сравнение уровня развития мобильной сотовой связи и доступности сети Интернет в регионе показывает, что мобильная связь является более доступной услугой. Об этом свидетельствует тот факт, что число абонентов сотовой связи за рассматриваемый период растет медленно (прирост абонентов составил лишь 8,6%). В отличие от сотовой связи, развитие сети Интернет растет более высокими темпами. Так число абонентов широкополосного доступа к сети Интернет за рассматриваемый период увеличилось на 24,3%.

Образование

Одним из основных показателей оценки уровня развития образования в регионе является коэффициент охвата детей соответствующего возраста начальным, общим и средним образованием. В российской статистике он называется «валовым коэффициентом охвата образовательными программами начального, основного и среднего общего образования». Учитывая тот факт, что валовой коэффициент охвата образованием включает, во-первых, элемент повторного счета (лица, обучающиеся одновременно в нескольких образовательных организациях) и во-вторых, лиц более старшего возраста, выходящих за границы заданного «демографического знаменателя», он может быть выше 100%.

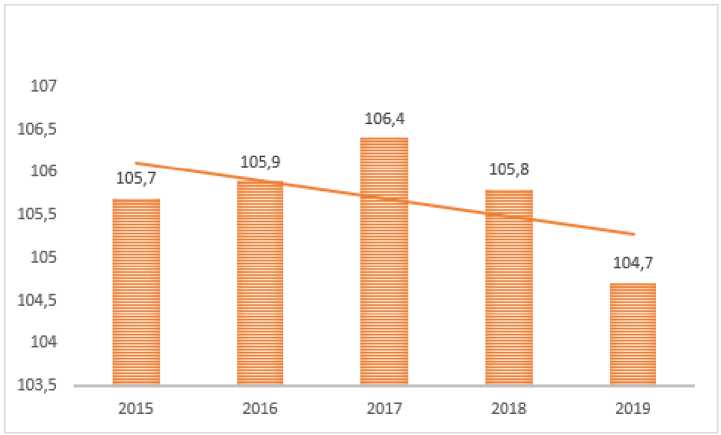

Показатель валового коэффициента охвата образовательными программами начального, основного и среднего общего образования в Красноярском крае представлен на рис. 8.

Рисунок 8 — Валовый коэффициент охвата образовательными программами начального, основного и среднего общего образования в Красноярском крае, %

Коэффициент охвата начальным, общим и средним образованием в крае имеет тенденцию к снижению, но при этом превышает 100%, что может говорить о полном охвате детей соответствующего возраста начальным, основным и средним общим образованием.

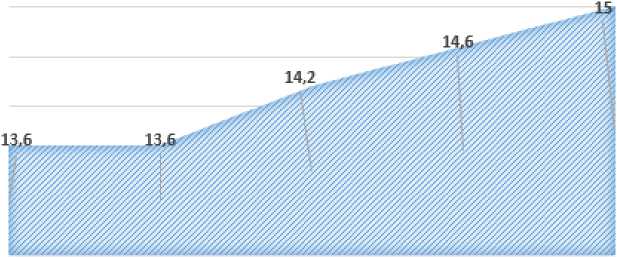

Важным показателем оценки уровня развития образования в регионе является доля расходов консолидированного бюджета края на образование, рассчитанная, согласно Методике оценки инклюзивности экономик государств-членов Евразийского экономического союза, как отношение расходов консолидированного бюджета на образование к ВРП (рис.9).

Рисунок 9 — Доля расходов консолидированного бюджета Красноярского края на образование, % к ВРП

Как следует из анализа расходов консолидированного бюджета края на образование, они снижаются. При этом темпы падения расходов бюджета на образование увеличиваются, что является само по себе негативным фактором. Это во многом связано с сокращением доходной базы регионального бюджета, что свидетельствует о кризисных явлениях в экономике.

Показателем качества образования в регионе является количество учащихся начального, общего и среднего образования, приходящееся на 1 учителя. Чем ниже данный показатель, тем выше качество образования.

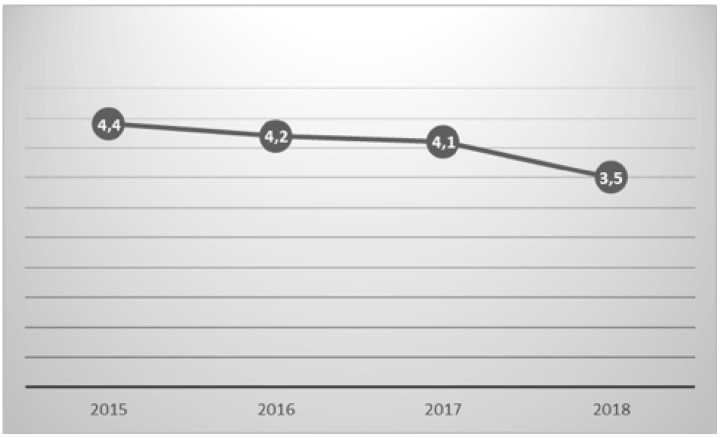

Количество учащихся в расчете на одного учителя в Красноярском крае представлено на рис. 10.

15,5

14,5

13,5

12,5

Рисунок 10 — Количество учащихся начального, общего и среднего образования на 1 учителя Красноярском крае, чел.

Количество учеников начального, общего и среднего образование, приходящегося на 1 учителя в крае, заметно возрастает. Это связано, во-первых, с сокращением численности учителей в последние годы, а во-вторых, постоянным ростом числа учеников (за период 2015-2019 гг. численность учеников выросла на 11%). Такая тенденция свидетельствует об ухудшении уровня образования, что само по себе отрицательно сказывается на качестве рабочей силы.

Продолжительность жизни и здравоохранение

Показатель продолжительности жизни населения наглядно демонстрирует уровень развития здравоохранения, благоприятную экологическую среду, наличие комфортных условий проживания.

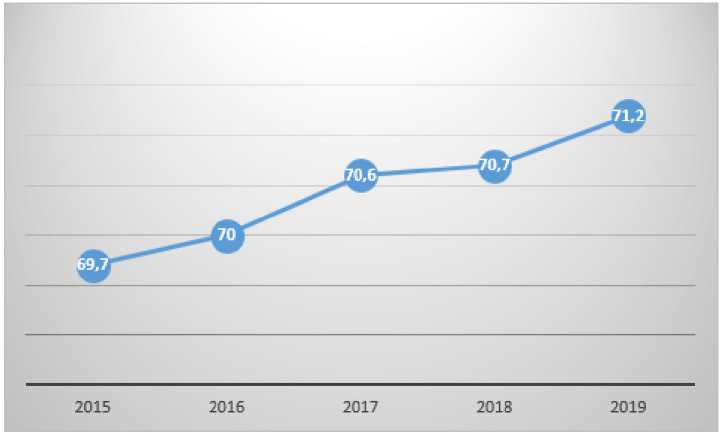

Продолжительность жизни населения при рождении в Красноярском крае имеет тенденцию к росту, что само по себе является характеристикой качества жизни в регионе (рис. 11).

Рисунок 11 — Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Красноярском крае, лет

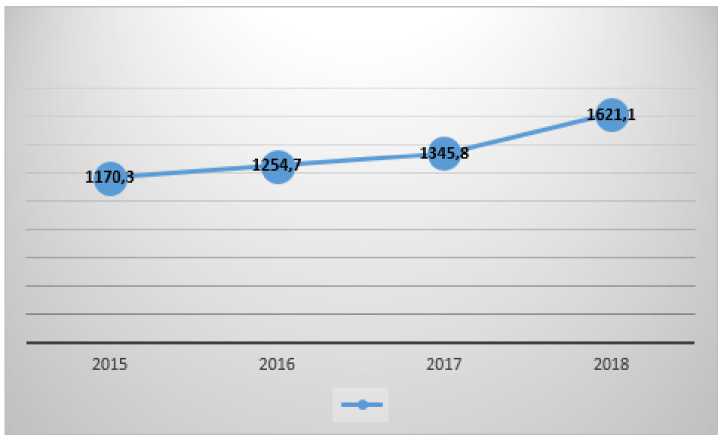

Значительную роль в увеличении продолжительности жизни играет здравоохранение. Одним из важнейших показателей развития здравоохранения является численность врачей в расчете на 10 000 чел. населения, поскольку достаточное количество медицинских работников высокой квалификации может сыграть самую значимую роль в борьбе с заболеваниями.

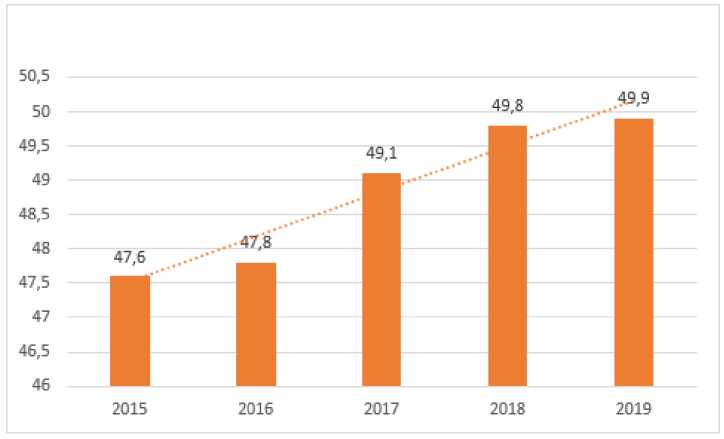

Численность врачей в Красноярском крае представлено на рис. 12.

Рисунок 12 – Численность врачей на 10 000 чел. населения Красноярского края, чел.

Несмотря на то, что численность врачей в расчете на 10 000 чел. населения в крае растет, темпы прироста в последние годы замедлились. Это свидетельствует о негативных тенденциях развития здравоохранения в регионе. Подтверждением этому является доля расходов консолидированного бюджета края на здравоохранение, рассчитанный по отношению к ВРП (рис. 13).

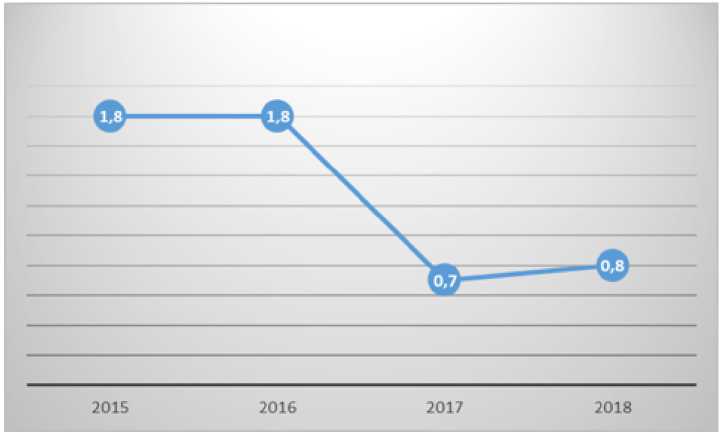

Рисунок 13 — Доля расходов консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение, % к ВРП

Расходы на здравоохранение в регионе за последние годы заметно сократились как абсолютно, так и относительно. Это объясняется дефицитом бюджетных средств и свидетельствует об ухудшении экономического положении региона.

Методика расчета интегрального показателя инклюзивного развития региона

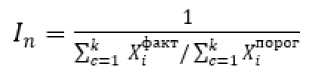

Для оценки уровня инклюзивного развития ресурсного региона предлагается методика расчета сводного индикатора, которая может быть применена как для отдельных направлений инклюзивного роста, так и в целом для оценки уровня инклюзивности региона.

Методика расчета сводного индекса инклюзивного развития региональной экономической системы строится на сравнении достигнутого уровня i индикатора инклюзивности с его пороговым значением .

„факт „порог

В качестве порогового уровня индикаторов инклюзивного развития используются значения индикаторов «эталонного» региона. Это субъект Федерации, который занимает первую позицию в рейтингах по качеству жизни населения. В наших расчетах в качестве «эталонного региона» рассматривается Санкт-Петербург, типичный нересурсный регион [11].

Для сглаживания «случайных» изменений показателей инклюзивного развития, предлагается использовать усредненное их значение не менее, чем за 4-5 лет.

^к уф а кт

Al— ^fc j^nopor?

л

где — значение i индекса инклюзивности для n направления оценки для показателей с положительной динамикой; c — k – период времени оценки; — фактическое значение i показателя инклюзивного развития; –

1 „порог л. пороговое значение i показателя инклюзивного развития.

где — значение i индекса инклюзивности для n направления оценки для показателей с отрицательной динамикой;

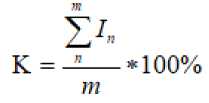

где K — интегральный показатель инклюзивного развития региона, m — количество направлений оценки инклюзивного развития.

На основе эмпирического анализа регионального социальноэкономического развития нами разработана шкала оценки уровня инклюзивности (таблица 4).

Таблица 4 — Шкала оценки уровня инклюзивного развития регионов

|

Значение интегрального показателя инклюзивного развития K, % |

Уровень развития региональной экономики |

Оценка уровня инклюзивности |

|

85-100% и выше |

Экономически развитый регион |

Высокая |

|

84-65% |

Регион со средним уровнем развития |

Средняя |

|

64-45% |

Регион с уровнем развития ниже среднего |

Низкая |

|

44-10% и ниже |

Отсталый, депрессивный регион |

Критически низкая |

Источник: составлено автором

Результаты расчета интегрального показателя инклюзивного развития по выделенным направлениям оценки представлены в табл. 5.

Таблица 5 – Интегральный показатель инклюзивного развития Красноярского края

Интегральный показатель инклюзивного развития

84%

Средняя

Источник: рассчитано автором

Расчет сводного показателя инклюзивного развития показывает, что Красноярский край относится к регионам со средним уровнем развития. Анализ направлений инклюзивного роста свидетельствует, во-первых, о низком уровне развития высокотехнологичной инфраструктуры в регионе, во-вторых, о проблемах бедности и неравенстве у населения края, в третьих, о резком ухудшении развития здравоохранения, что сказывается на продолжительности жизни при рождении. Все это подтверждает выдвинутую нами гипотезу о том, что экономический рост ресурсного региона не приводит к адекватному росту уровня жизни населения и не ставится целью экономической политики региональных органов власти.

Заключение

Подводя итоги проведенному исследованию следует отметить, что при оценке социально-экономического развития ресурсного региона необходимо использовать показатели инклюзивного роста, которые позволяют «по-новому» взглянуть на проблемы, связанные с уровнем и качеством жизни населения.

При выборе показателей оценки инкюзивности регионального развития следует использовать методики международных организаций, которые предлагают новый подход к оценке уровня и качества жизни населения, расширяют представление о его составляющих. Интегральный показатель инклюзивности, несмотря на условность его значения и авторский подход к расчету, должен давать объективное представление о социально-экономическом развитии региона, указывать на «узкие» места, требующие особого внимания региональных органов власти.

Отправить статью мне на email

Список литературы Инклюзивное развитие ресурсного региона

- Андриевская, В.Б. Эффективность государственного управления как необходимая предпосылка инклюзивного роста экономики // Идеи и идеалы. - 2015. -Т. 2. - № 1 (23). - с. 90-101.

- Левин, С.Н., Каган, Е.С., Саблин, К.С. Регионы «ресурсного типа» в современной российской экономике // Journal of Institutional Studies. - 2015. T. 7. — № 3. - c. 92101.

- Поподько, Г.И. Социальная устойчивость экономической системы // European Social Science Journal. — 2011. — № 10. — С. 392-297.

- Рейтинг регионов России по качеству жизни 2020.: URL: https://basetop.ru/rejting-regionov-rossii-po-kachestvu-zhizni-2020/ (дата обращения 9.02.2021)

- Ресурсная модель модернизации экономики: возможности и ограничения / В.Б. Кондратьев, П.А. Сергеев, В.К. Шульцева и др. / под ред. В.Б. Кондратьева. - М: ИМЭМО РАН, 2016. - 326с.

- Севастьянова, А., Токарев, А., Шмат, В. Особенности применения концепции инклюзивного развития для регионов ресурсного типа// Регион: экономика и социология. - 2017.- № 1 (93). - с. 213-236.

- Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года // Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 30.10.2018 №647-п

- Шарафутдинов, Р.И., Герасимов, В.О., Ахметшин, Э.М. Адаптированная методика расчета инклюзивного роста и развития регионов Российской Федерации // Экономика и предпринимательство. -2017. -№ 10-1 (87-1). - с. 308-311.

- Feshari, M., Valibeigi, M. Determinants of inclusive growth in iranian regions (sure approach in panel data) // Regional Science Inquiry. 2017. Т. 9. №. 1. с. 167-175.

- Hasmath, R. Inclusive growth, development and welfare policy: A critical assessment. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2015. 293 с. doi:10.4324/9781315732626

- Key Indicators for Asia and the Pacific 2014: Framework of Inclusive Growth Indicators, Special Supplement. - Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2014. -URL: http://www.adb.org/sites/default/files/publication/42813/ki2014 — special-supplement.pdf (дата обращения 23.02.2021).

- Samans, R., Blanke, J., Drzeniek, M., Corrigan, G. The Inclusive Growth and Development Report 2017. Geneva, Switzerland: World Economic Forum // World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf (дата обращения 9.02.2021)

- The Inclusive Growth and Development Report 2017. Geneva, Switzerland: World Economic Forum // World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf (дата обращения 18.02.2021)