Инновации для агропромышленного комплекса

Автор: Лачуга Юрий Фдорович, Бондаренко Анатолий Михайлович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Механизация и электрификация животноводства, растениеводства

Статья в выпуске: 3 (19), 2012 года.

Бесплатный доступ

Показаны вклад ученых Россельхозакадемии в инновационное развитие агропромышленного комплекса и необходимость взаимодействия высшей школы с наукой и производством. Приведен опыт функционирования службы сельскохозяйственного консультирования США.

Агропромышленный комплекс, инновационные процессы, научнопроизводственные объединения, сельскохозяйственное консультирование, технологии, образование, наука

Короткий адрес: https://sciup.org/140204175

IDR: 140204175 | УДК: 631.145

Текст научной статьи Инновации для агропромышленного комплекса

Устойчивое развитие общества строится на национальной инновационной системе, основой которой являются: новые знания, их материализация (инновации); высококвалифицированный человеческий ресурс; финансовые ресурсы и законодательная база. Национальная инновационная система является платформой инновационной экономики государства, которая должна строиться на создании условий для высокой производительности труда; динамизма развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства; безопасности государства; здоровья нации. Создание условий для развития инновационной экономики позволяет обеспечить конкурентоспособность продукции на мировых рынках товаров и услуг, предупреждение мировых и локальных кризисов, экономическое могущество страны, а также развитие науки, образования и искусств.

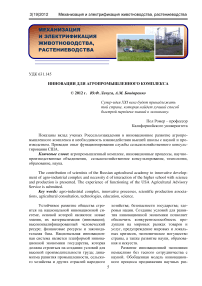

Развитие инновационной экономики немыслимо без тесного сотрудничества с наукой. Обобщенная модель инновационного процесса продвижения научных раз- работок для удовлетворения потребностей общества представлена на рисунке 1.

Научные исследования и разработки, создаваемые учеными в виде технологических процессов и машин, должны быть востребованы рынком через систему маркетинга. Внедренные разработки в процессе эксплуатации подвергаются совершенствованию с учетом достижений науки и технологий. Одновременно общественные потребности и развитие науки способствуют выдвижению новых идей с учетом новых возможностей, концептуальные решения которых поступают в отраслевые НИИ и ОКБ, где создаются новые технические решения, в какой-то мере удовлетворяющие потребности общества. Следовательно, рынок способствует проникновению нововведений, удовлетворяющих потребности общества.

Современное сельское хозяйство является базовым сектором российской экономики. Развитие агропромышленного комплекса немыслимо без тесного сотрудничества с сельскохозяйственной наукой. Весомый вклад в развитие сельскохозяйственной науки вносят ученые Россельхо-закадемии. Только за 2010–2011 гг. учеными РАСХН создано 614 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; 23 селекционные формы и 5 типов животных, птиц, рыб и насекомых; разработано и внедрено 605 технологий, 278 машин, приборов и оборудования; разработано 1956 комплектов нормативной документации, получено 1475 патентов (табл. 1).

Рис. 1. Обобщенная модель инновационного процесса

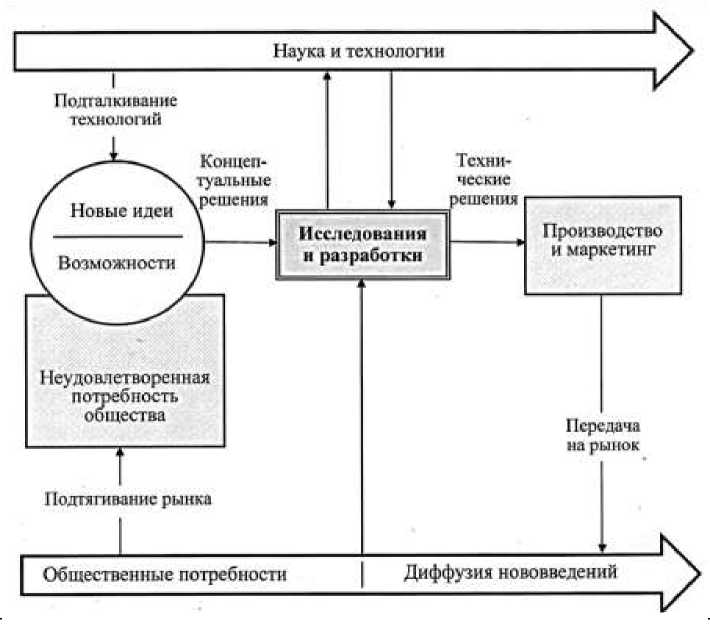

Следует отметить высокую эффективность и конкурентоспособность разработок российских ученых для аграрного сектора. Например, учеными ГНУ НИИСХ Юго-Востока созданы сорта озимой мягкой пшеницы, которые по зимостойкости и урожайности значительно превышают за- рубежные аналоги, произведенные в Швеции, Сербии, Германии, Корее и других государствах (рис. 2). Так, саратовские сорта озимой пшеницы по урожайности в 2 раза превышают украинские и в десятки раз – сорта государств дальнего зарубежья.

Таблица 1

Основная научная продукция Россельхозакадемии за 2010–2011 гг.

|

Наименование |

Количество |

|

1. Сорта и гибриды сельскохозяйственных культур |

614 |

|

2. Селекционные формы / типы животных, птиц, рыб и насекомых |

23/5 |

|

3. Технологии |

605 |

|

4. Способы, приемы |

531 |

|

5. Машины, приборы и оборудование |

278 |

|

6. Вакцины, диагностикумы, препараты и дезинфицирующие средства |

121 |

|

7. Препараты защиты растений |

103 |

|

8. Наименования продуктов питания повышенной биологической ценности |

1508 |

|

9. Методы и методики |

629 |

|

10. Комплекты нормативной документации |

1956 |

|

11. Патенты и авторские свидетельства |

1475 |

Рис. 2. Урожайность сортов озимой мягкой пшеницы различного происхождения, т/га (ГНУ НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов, 2010 г.)

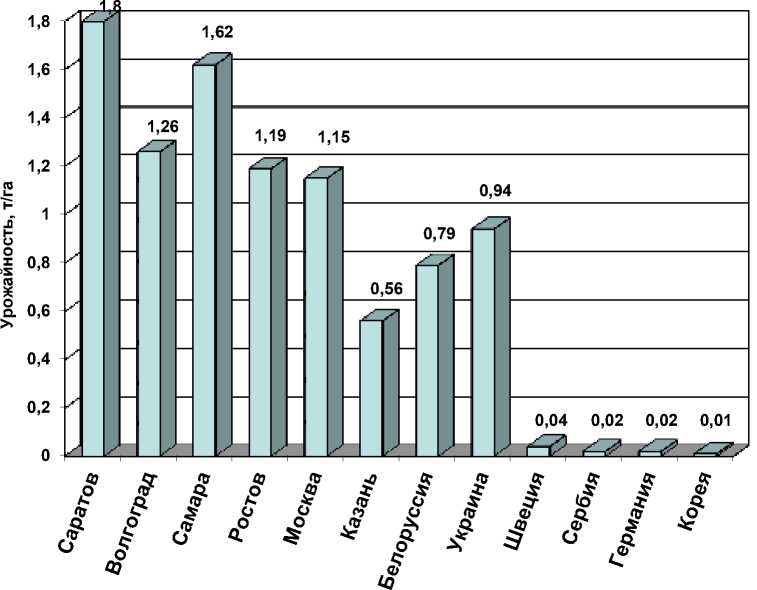

Качество сортов озимой мягкой пше- подтверждено учеными ГНУ ВНИИЗК ницы российской и иностранной селекции им. И.Г. Калиненко (рис. 3).

Рис. 3. Урожайность сортов озимой мягкой пшеницы российской и иностранной селекции (ГНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, 2010–2012 гг.)

Таблица 2

Показатели валовых сборов и качества пшеницы в Ростовской области

|

Годы |

Валовой сбор, млн т |

Продовольственной пшеницы, % |

Всего продовольственной пшеницы, % |

Непродовольственной пшеницы, % |

|

|

3 класс |

4 класс |

5 класс |

|||

|

2002 |

6,150 |

13 |

29 |

42 |

58 |

|

2003 |

3,545 |

24 |

31 |

55 |

45 |

|

2004 |

7,093 |

14 |

43 |

57 |

43 |

|

2005 |

6,266 |

28 |

41 |

69 |

31 |

|

2006 |

6,310 |

16 |

44 |

60 |

40 |

|

2007 |

4,097 |

24 |

38 |

62 |

38 |

|

2008 |

8,871 |

13 |

40 |

53 |

47 |

|

2009 |

6,800 |

23 |

41 |

64 |

36 |

|

2010 |

6,890 |

24 |

60 |

84 |

16 |

|

2011 |

7,926 |

27 |

47 |

74 |

26 |

|

2012 |

6,100 |

43 |

40 |

83 |

17 |

Благодаря достижениям ученых Рос-сельхозакадемии за последние годы значительно возросли показатели качества полу- чаемой пшеницы (табл. 2). Например, в Ростовской области за последние 10 лет валовой сбор пшеницы колебался от 6,1 до 7,9

млн т (2003 и 2007 гг. – засуха). При этом доля продовольственной пшеницы от 42% (2002 г.) возросла до 83% (2012 г.).

Вступление России в ВТО заставляет аграрный сектор экономики искать пути выживания в конкурентной борьбе с достаточно развитыми странами Европы, Азии, Африки и других государств. Основой эффективной конкуренции на мировом рынке является внедрение передовых инновационных технологий, разработанных российскими учеными, а также поиск перспективных организационно-правовых форм хозяйствования.

Одной из эффективных форм хозяйствования является создание научнопроизводственных объединений (НПО), включающих в себя сельхозтоваропроизводителей, производителей оборудования, кормов и т.д., а также отраслевые НИИ.

Примером может служить создание под патронажем Россельхозакадемии российского птицеводческого союза – НПО, включающего в свой состав ВНИИТИП, ВНИИПП, ВНИЗИ, предприятия птицеводства, производителей оборудования, вет-препаратов, кормовых добавок (всего 300 предприятий).

Благодаря достижениям науки в НПО внедрены:

-

1. Технологии генной инженерии (аутосексные кроссы птицы).

-

2. Сбалансированное питание и оптимизация условий содержания.

-

3. Создание высокоэффективных микроэлементных препаратов на основе наноразмерных порошков металлов (Fe, Cu, Zn, Se).

-

4. Йодсодержащие кормовые добавки (препарат «Йоддар» – йод в органической форме); йод в продуктах в органической легкоусвояемой форме.

-

5. Энергосберегающие источники освещения (10% потребной мощности ламп накаливания; срок службы 100 тыс. ч).

-

6. Технологии и процессы более полного использования сырья; получение функционального мясного протеина.

-

7. Технологии и процессы получения кормовых добавок из каратиносодержаще-го сырья.

-

8. Технология производства полуфабрикатов для школьников (обогащение мяса омега-3 жирными кислотами).

-

9. Технологии получения принципиально новых продуктов питания (яичный творог, паста и т.п.).

Эффективная работа Российского птицеводческого союза позволила увеличить производство мяса птицы в РФ в 2011 году по отношению к 1990 году на 216%. В то же время увеличение производства мяса КРС составило 14,4%, свинины – 65,5%, овец и коз – 6,9%, что в сумме составляет 59,1%.

В плане внедрения инноваций интересно изучение опыта зарубежных стран, и в первую очередь, службы сельскохозяйственного консультирования США (служба «экстеншен»). Служба «экстеншен» США способствует улучшению сельскохозяйственного производства путем систематического практического обучения и передачи технологий. Она является посредником между сельхозтоваропроизводителями, нуждающимися в информации, и учеными и специалистами университетов, создающими эту информацию [1].

Службы «экстеншен» оказывают услуги всем производителям, которые запрашивают техническую помощь по биологическим, техническим или экономическим проблемам. Основная парадигма службы: работники МСХ США «служат» фермерам, а не «управляют» ими.

Система «экстеншен» основана на партнерстве трех уровней: Федерального (МСХ США), штатовского (госуниверсите-ты штатов), местного (администрации графств). Служба «экстеншен» образует один из девяти блоков МСХ США: «наука – образование – экономика» (рис. 4).

На федеральном уровне служба «экс-теншен» функционирует на основе партнерства с 74-мя университетами в штатах, 130-ю сельскохозяйственными техникумами, 30-ю опытными станциями, 3150-ю администрациями графств и т.д. на всей территории страны. По мнению Министерства сельского хозяйства США, наблюдается позитивная связь «экстеншен» с наукой и образованием.

4000 чел.

Государственные университеты штатов; всего 74

Местный уровень (администрации графств; всего 3150)

Рис. 4. Организация службы «экстеншен»

На уровне штатов специалисты службы «экстеншен» обеспечивают деятельность ученых ведущих университетов штатов со специалистами предприятий через контракты и договора.

На местном уровне работа с фермерами организуется через офисы «экстен-шен», имеющиеся почти во всех 3150-ти районах США. Определенный интерес представляет взаимодействие партнеров в трехуровневой системе «экстеншен». Система строится на равноправном партнерстве, что препятствует проникновению слабых идей до стадии реализации. При этом роль федеральных органов заключается в обеспечении лидерства и координации усилий, что помогает избежать дублирования при разработке конкретных программ [1]. Главная функция университетов в штатах – разработка новых программ, идей, которые впоследствии будут реализованы на местном уровне. Численность персонала в офисах «экстеншен» колеблется от 3 до 15 человек, уровень подготовки которых достаточно высокий: не ниже кандидатов наук (магистров), а четвертая часть всех сотрудников – доктора наук. Для указанного контингента важными яв- ляются профессиональная подготовка и умение работать с клиентами (фермерами).

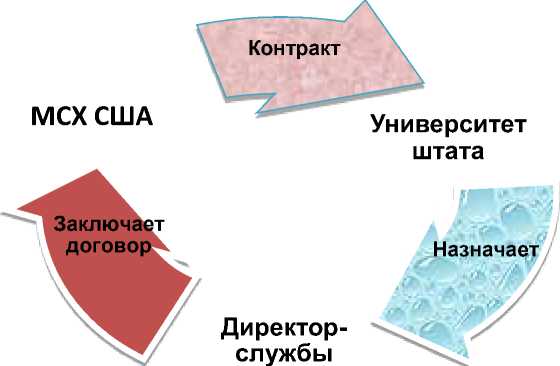

Принципы организационного функционирования системы предусматривают заключение контракта между МСХ США и университетом штата на выполнение конкретной работы, университет назначает директора службы, который заключает договора с Министерством сельского хозяйства (рис. 5).

В системе «экстеншен» группами экспертов разработаны базовые стратегические планы по семи приоритетным направлениям: сельскохозяйственному производству, развитию сельской экономики, развитию фермерских семей, молодежным программам, программам лидерства и развитию добровольческих видов деятельности, по охране природных ресурсов и развитию окружающей среды, по правильному питанию и здоровью. Также разработаны специальные стратегические планы по использованию информационных технологий и дистанционному обучению.

В 2011 году бюджет службы «экс-теншен» составил около 1,5 млрд долларов. Около 35% потребной суммы выделяет конгресс США, до 45 – штаты, до 20…30% – администрации графств.

«экстен- шен»штата

Рис. 5. Принципы организационного функционирования системы «экстеншен»

Выделенные штату средства поступают в распоряжение директора службы «экстеншен», являющегося административным сотрудником университета. Денежные средства поступают в университет напрямую, минуя правительство штата.

Особенность американской системы «экстеншен» состоит в том, что она отделена от прямого вмешательства федерального правительства или правительства штата. Многие штаты проводят реформы этой системы, направленные на повышение ее эффективности и сокращение расходов. Однако неизменной остается прочная связь с научной и образовательной базами государства.

В настоящее время развитыми государствами разрабатываются программы увеличения рынка продовольствия продуктами питания. За рубежом изучен вопрос создания и функционирования колхозов и совхозов в бывшем СССР, показавший значительную эффективность деятельности крупных хозяйств по сравнению с фермерскими.

По данным академика А.А. Жученко, в 2009 г. в США 38% крупных фермерских хозяйств произвели 92% продовольствия и сырья; им выделяется 87% финансовых средств. Остальные хозяйства (62%) про- изводят лишь 8% продовольствия и сырья и им выделяется 13% финансовых средств. В 2007 году всего 125 тыс. крупных фермерских хозяйств, т.е. 6% от общего числа, произвели и реализовали 75% сельскохозяйственной продукции. Один процент крупных ферм производит в США 2,42% продовольствия и сырья от общего объема, а один процент малых ферм – 0,13%. Следовательно, одна крупная ферма в 18,7 раза эффективнее малой фермы. Реализация продукции на одной крупной ферме превышает, как правило, 250 тыс. долларов, в то время как на малых фермах этот показатель значительно ниже. На одну крупную ферму выделяется средств в 11 раз больше, чем на малую, при этом крупная ферма в 19 раз больше производит продукции и сырья, чем малая.

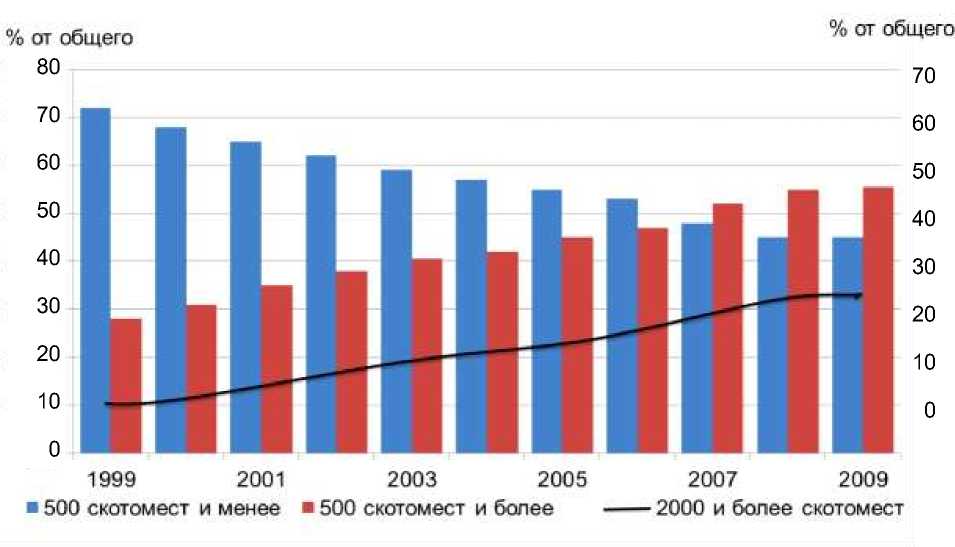

Примером является молочный рынок США, где определена тенденция – укрупнение производств (рис. 6).

Следовательно, внедрение новых технологий, разработанных учеными, позволяет достичь высоких экономических показателей, в том числе и в животноводстве. Так, в США (штат Индиана) на молочной ферме с поголовьем 3300 коров (голштины) надои составляют 10 т/кор. в год.

Рис. 6. Тенденция укрупнения поголовья дойного стада на ферме 14 тыс. голов (штат Ойдахо, США)

При этом на ферме внедрены передовые технологии не только в технологических помещениях, но и в процессе переработки жидкого навоза, включающей разделение его на фракции, производство биогаза и получение электроэнергии посредством газогенераторных установок. Ферма работает в режиме замкнутого цикла с безотходным производством.

В опытном хозяйстве Россельхозака-демии «Красная Пойма» на молочной ферме с 2680 дойными коровами в сутки производится 40 т молока при среднем надое на одну фуражную корову 6831 кг и средней зарплате работающих 24 тыс. руб./мес. (2011 г.).

Успешное развитие АПК невозможно без подготовки квалифицированных кадров (от рабочих профессий до профессий высшей квалификации: кандидатов и докторов наук). Однако проводимые в стране реформы высшей школы приводят к тому, что в масштабах всей страны проблема кадров является самой острой и самой нерешенной.

Нельзя не согласиться с мнением Президента Международной академии наук высшей школы, профессора В.Е. Шукшунова, который не без оснований обеспокоен реформами, проводимыми в высшем образовании в настоящее время. Тотальный перевод высшего образования на двухуровневую систему смертельно опасен для инженерного образования, т.к. за 4 года творческого инженера невозможно подготовить, особенно для работы на современных предприятиях, оснащенных современным оборудованием [2].

Из федерального бюджета финансируется только образовательная деятельность вузов, т.к. федеральный закон запрещает финансирование в них научной деятельности. А ведь базисной основой вуза являются его фундаментальные и прикладные исследования. С другой стороны, одним из основных рейтинговых показателей работы вузов является объем НИОКР в расчете на одного НПР, пороговое значение которого составляет 50 тыс. руб.

Образование, наука и экономика не должны идти параллельными путями. В ближайшее время необходимо восстановление тесных связей высшей школы с наукой и производством, что позволит высшее образование считать профессиональным.

Следовательно, российскими учеными создана достаточная научная база инноваций, позволяющая при эффективном ее использовании аграрному сектору экономики успешно конкурировать на мировом сельскохозяйственном рынке.